时空观念中传统舞蹈的传承与传播

黄磊 杨洋

[摘 要]传统舞蹈的传承与传播可以从历史的时间维度及信息传导的空间维度加以分析。在时间维度的传承关系中,传统舞蹈从原生形态到获得“非遗”认定,其价值功能与参与者身份均随时间发生变化;而在空间维度的传播中,信息传播的渠道与方式的变化,也令不同表演空间形态发生变化。广西“非遗”传统舞蹈壮族“打扁担”在传承与传播双重延续中,印证了時空视角中的上述概念,保存原有文化形态与价值的同时,也在符合“非遗”公约制定的尺度范围内获得创造性发展。

[关键词]非遗传统舞蹈;传承;传播;发展

非物质文化遗产中的“传统舞蹈”是诸项类别中“身体性”最为明显的类别,舞蹈技艺的传承与传播均以身体作为媒介得以实现。在很长一段时间里,对于“传承”与“传播”在“非遗”舞蹈这一特定话语领域中并未得到清晰的界定。不同类别的“非遗”项目依托的符号载体不尽相同,舞蹈的“身体性”与表演性的动作技艺、服饰、声响等各类要素直接相关联,因此,相对依托文本、色彩、图案纹式符号记录的口传文学、戏曲音乐、工艺美术等类别而言,“非遗”舞蹈是所有符号体系中,较难于被描述记录的一类。朴永光教授在2019年的“非遗传统舞蹈生存现状研讨会”中论及对“非遗”舞蹈的认定及评价时提到:“认定或评价的维度,主要有历史,即‘时间;播布,即‘空间;形态,即‘形制与内涵;功能,即‘作用或影响等不同维度。”①基于时空、形态与功能的不同解析维度,“非遗”传统舞蹈在历史演变过程中价值形态的演化,以及在传播过程中伴随信息流通方式改变而发生变化的空间表现形态,均为其在传承与传播中的分析提供了既相互关联又互为独立的解析视角。“传承人”身份负有“继承”使命,也在一定程度上推动着“非遗”舞蹈的“传播”。

广西“扁担舞”从唐代始已有相关记载,及至今日,已被认定为自治区级“非遗”舞蹈项目之一。其表演的形态、功能等因素,从事表演的主体身份、表演活动发生的场域及价值功能,均伴随着时空更迭发生了相应的变化。

一、时间维度中“非遗”传统舞蹈的传承

“原生态”传统舞蹈历经长期的历史演变,到获得国家确定的“非遗”舞蹈项目这一过程中,虽然传承行为的主体与舞蹈表演主体几乎秉持着同一身份,但“传承”的概念随着传统舞蹈获得“非遗”项目确认,发生了变化:从民间社区自发的实践活动,演化为具有自觉文化身份的实践活动。不同的艺术类别对于“传承”的实践方式不尽相同,但是不可改变的是,“传承”这一行为的时间性原则,也就是说,无论历史上是否因为政府的文化政策认定“传承人”这一身份,“传承”的事实始终通过不同程度的参与者在发生。历史脉络的梳理依据正是来源于这些不同代际的参与者的继承实践活动,他们也在此过程中成为“传承”行为的主体。而在传承历史进程中,“非遗”传统舞蹈也在两个方面发生着演化:一方面是自身的价值形态不断发展变化;另一方面,是传承者自身社会身份的转变。

第一,功能价值演化。从自娱到祈福,从自然目的到社会目的。传统舞蹈表演所承担的功能更多地指向主体的个人化需求:在农业生产劳动中,对自然条件的情绪性反馈,以及对个体情感的象征性表达。至近现代,表演的社会功能被不断提取,在获得“非遗”认定之后,传统表演形态越来越多地被确认为族群的文化身份象征,表演行为本身便从农业生活的一部分,演化为社会文化实践的一部分,成为一种脱离自然环境而获得独立社会价值的文化自觉。

以“扁担舞”为例,其最初的形态为“打砻”(至今也有地区音译为“打榔”),在唐代刘恂《岭表录异》(卷上)的最初记载中,“扁担舞”就是以农事活动之余的自然环境及器物为发生基础:“广南有舂堂,以浑木刳为槽。一槽两边约十杵,男女间立,以舂稻粮。敲磕槽舷,皆有遍拍;槽声若鼓,闻于数里。虽思妇之巧弄秋碪,不能比其浏亮也。”在随后的几百年时间里,未有记录表明其表演形态发生本质性变化。其表演的价值功能是以自然农业生产环境中朴素的自娱性和基于农业生产实践为基础的。

及至近代,在民国37年《隆安县志》中记载的表演形态开始发生变化:“每年元旦至元宵为自由正当娱乐期间,妇女三五成群作打舂堂之乐。其意预祝丰年,古有谚云正月舂堂声轰轰,今年到处禾黍丰。”①表演的时机从农业活动间隙,发展成为特定岁时的表演活动,表演用具从较笨重的舂槽木棍,简化为更为灵巧轻便的椅凳和扁担,同时参与人数也有所增加,击打的节奏型、构图也因为表演道具的轻便而发展出更为丰富的变化。更重要的是,表演的功能从农业活动中对自然环境的情绪性表达,演化为“预祝丰年”的具有功能性的祈福行为。

在20世纪50年代之后,该表演从民间自发的表演活动,被组织化地纳入民族体育运动及各类、各级别的公共艺术表演场所。伴随着对“非遗”保护的愈加重视,“扁担舞”的表演功能已能够完全脱离自娱与祈福的农业生产环境,在政治语境中担当起文化身份识别的社会功能。

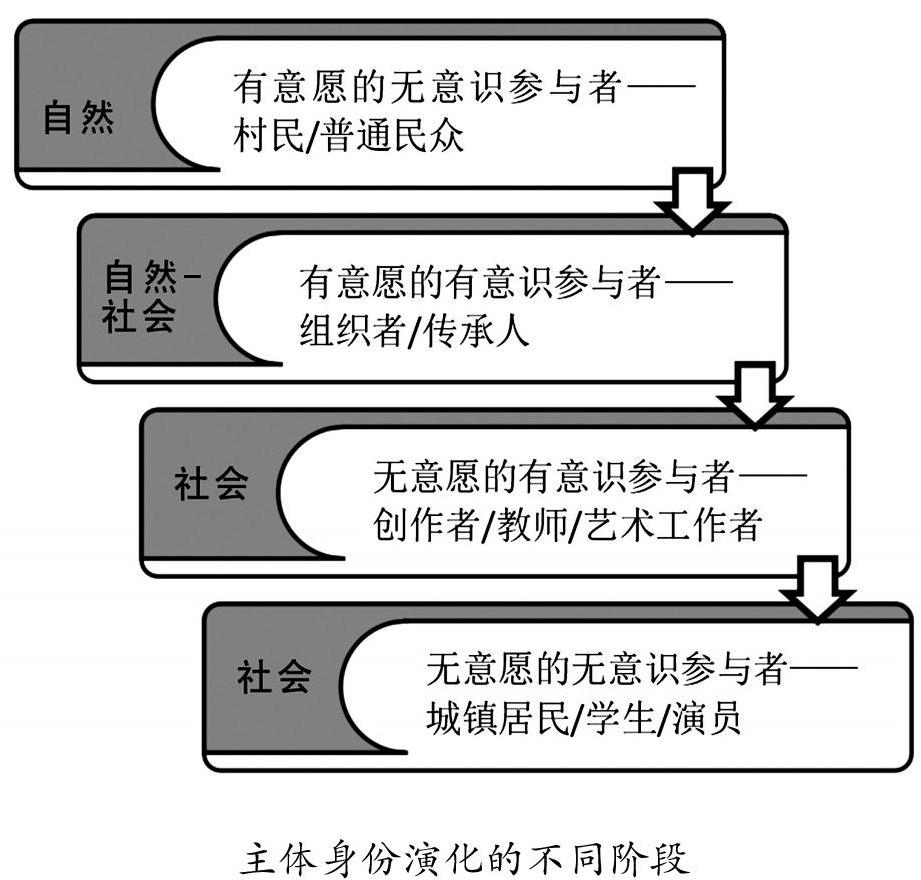

第二,主体身份演化。根据传统舞蹈从原生形态到获得“非遗”舞蹈项目确认的不同阶段,参与者的主体身份也发生着同步演化,大致可以分为四个阶段:有意愿的无意识参与者——有意愿的有意识参与者——无意愿的有意识参与者——无意愿的无意识参与者。其中的“意愿”指代的是主动参与农业生产活动的心理诉求;“意识”是指参与者对文化实践活动目的的自觉认知。

这四种阶段的文化参与者,对应着不同的自然或社会发生环境,其身份也在发生着变化。

1.有意愿的无意识参与者。在早期农业生产活动中,自然环境对生产质量起着客观决定作用,表演主体/参与者的身份是必须依赖自然资源获得生存所需的普通民众。

2.有意愿的有意识参与者。近代社会以来,随着生产力水平提升和生产工具优化,农业生产活动处于半自然半社会的环境中,“非遗传统舞蹈”项目确认,使得表演主体/参与者具有了半职业化的“传承人”色彩,通常身兼民众与非职业化艺人的双重身份。

3.无意愿的有意识参与者。随之出现的是,在社会活动中不参与农业生活,但对传统舞蹈传播和文化身份有主动认定诉求、可以将表演形态赋予文化身份的职业化创作者/教师/艺术工作者。

4.无意愿的无意识参与者。在职业化参与者的引导下,出现的是受这些文化产品影响、非从事农业活动的城镇居民/学生/职业化教员/演员等被动参与者,他们在广场、教室、舞台等不同社会场域参与“非遗”舞蹈学习、表演活动。

主体身份演化的不同阶段

在壮族“打扁担”案例中,在相当长的历史时期中,参与者的身份是从事农业生产活动的村民,表演的趣味直接来自于日常生产实践,节奏的击打带来的情绪上的愉悦,是出自自身劳动过程的直接体验;当这种表演活动规模扩大,随着人数增加,岁时节庆的仪式化活动规模扩大,各个村落、城镇的相关活动便需要有特定的组织者将自发行为组织化为社会行为,例如节庆中的“打榔队”表演、各个村寨组织的能够掌握击打技艺的村民,均需要在某个特定发起人组织下,形成表演活动,以实现表演的更多附加功能。随着文化活动的社会功能越来越凸显,2008年“打扁担”获得区级非物质文化遗产认定后,单一的组织机构无法承担更多的社会传播功能,职业化的、有更强烈文化传播诉求的专职工作者就伴随着不同社会职能需求出现了。

在20世纪50年代的少数民族运动会以及80—90年代的“扁担舞”表演中,专业编导和演员承担了这种改编、编排的身份,他们当中的大多数人并非农业生产者身份,而是以职业化的生产活动对表演活动进行主动传播、创作。“1982年至1984年间,马山县壮族‘打扁担,曾三次代表广西参加第一届至第三届全国少数民族体育运动会,分别在2005年和2009年参加南宁市第八届和第九届少数民族传统体育运动会。2010年8月参加上海世博会广西活动周庆典广场活动与表演。”①当这种传播活动延伸到社会层面,更多非职业化的身份介入其中,“打扁担”被提炼为表演技艺性更强的“扁担舞”形式,融入于马山等地的广场舞、中小学课间操,这一变化体现出这种身份差异:参与者并非农业活动的生产者,也不是职业化的文化工作者,但也参与到了传承活动中。

二、空间维度中“非遗”传统舞蹈的传播

传统舞蹈在纵向的时间脉络中实现“传承”价值、参与者代际身份的演化,而在横向的空间维度中,则是实现了“传播”广度的扩展。传播的实施主体也与不同层级的参与者有关,但研究的视角并非从代际与身份之间的继承出发,而是侧重于在共时状态中,传播空间的类型、媒介与主体之间的关系。学者朴永光在分析传统舞蹈的存在空间时指出:“‘传统舞蹈既存在于人类社会结构的两大空间,即‘宫廷和‘民间,也存在于人类行为性质的两大空间,即‘宗教和‘世俗;既存在于传统文化语境中,也存在于非传统文化语境里,且被不同的舞蹈主体,在不同的空间承载、表述、传承以及承接、传递。”②其中的空间类型包含了两种不同性质的空间類型,一类是可视场域的空间:宫廷与民间;一类是文化意义的语境空间:宗教与世俗。基于此划分思路。

本文的讨论点在于,伴随着参与者身份的演化,传统舞蹈从原生形态到“非遗”形态的传播场景也在发生变化,从可视化的场域,到与信息媒介糅合的文化语境,这种场景可分为四种空间类型:第一,自然空间(可视场域):传统舞蹈的民间原生形态存在的生产劳动场所,如田间地头;第二,文化空间(可视场域):各类特定时机和目的文化活动的实施空间,如庙宇街道/体育场所/广场等;第三,社会空间(可视场域):在职业化参与者进行实践的传播场域,如教育场所/舞台等;第四,媒体空间(文化语境):信息媒体技术提供的网络空间的传播,能够在虚拟时空关系中呈现表演和观赏的传播路径。这些都成为传统舞蹈进行传播的不同性质空间,在不同的空间场域中,参与者的在场与否、技艺的复制与保留、审美信息的传播领域均有不同的体现。

在民间生活的自然场域中,表演技艺可以被展现与复制,扁担击打的审美信息通过在场参与者的表演与观看,在个体之间进行内部传播。传统舞蹈的传播依靠言传身教实现身体技艺的复制,在不同的行为主体身上复制出共同的技艺经验。“打扁担”在早期的发生形态也不无例外,在特定社区内部、田间地头、村口树下,这样的生产实践活动空间中,表演者自身即为生产者,其所承担的职责不包含对外界进行信息输出,审美信息在社区内部进行流通。

在文化实践活动的空间中,表演者的身份和技艺价值仍然保留在确定的群体中,但观看群体不再局限于社区内部,人数有所增加,审美信息在更大规模的观者(受体)群体中参与,以传统表演活动发生的空间场所为中心进行着辐射式传播。传播者的关系从自娱性的自我复制,变成了“观”与“演”的相互独立关系。在具备自觉意识的、半职业化传承者的组织带领下,“扁担舞”从村寨内转移到了公共领域。在庙宇、广场、街头、文化活动场所这类空间场域中,其传播从社区内部走向外部,其过程不再是技艺的单一复制,而是伴随更多文化事件的发生而同时发生。观看者不必参与表演经验的复制,而只需要在感官中体验“打扁担”击打的节律性美感、扁担与椅凳的交错构图,并将这种美感以言语、图像的方式进行传播。

在社会空间里,空间首先变成了一个更多元的场域关系,承担传播的职业化参与者通过有意识的讲授、传习活动,将技艺在互动中实现复制,审美信息也在交互复制过程中得以传播。例如在教学场景中,“扁担舞”的击打方式被规范化为教材、口令,击打的轻重、幅度、姿态都被提炼并加以确定,技艺通过明确的教授行为得以复制。在过去两年中,“扁担舞”通过教学实践的方式,在教育领域得到了广泛传播,部分大中小学开展对“扁担舞”技艺的传习教育活动,甚至参与者从中央到地方,从国内到国外各类各级别会议及文化展示活动,将这种技艺传播到了更为广泛的政治、文化活动中,获得了更为广泛的认同与关注。

在融媒体时代,信息的传播超越了物理空间关系的制约,通过各类在线媒体,参与者无需“在场”,也无需“共时”,即可实现传统媒介的交互关系,审美信息在信息交互的场景中得到了可以无限次再现与复制的交互传播。“场景是一种空间语言,传统的空间语言是以广场为代表的,崇高且完整,即便是刘三姐那样的山歌对唱也早就被排入了张艺谋的桂林漓江大型实景演出。当代的空间语言是碎片化的、日常的,是用虚拟的方式呈现的实然场景。”①在这样的空间形态中,表演的时空关系被重新组建,观者与表演者的时空关系也伴随着碎片化、可复制、可反复再现的传播渠道,发生本质变化。“扁担舞”在2015年及2019年“中国—东盟舞蹈教育论坛”中大放异彩;2019年马来西亚国际舞蹈节中,“扁担舞”参加开幕式演出、与各国作品交流展示,其中“中国壮族扁担舞”工作坊的举办,通过不同的媒体形式,向不同的人群展现出其表演魅力。不同种族、身份、年龄、职业背景的人,无需在特定环境特定时间里接受表演信息,扁担的击打声效、构图美感可以反复再现,甚至可以转化为教学行为在网络传播。

三、演化中的思辨

传统舞蹈在传承与传播双重延续中具有不同表现形态,在获得“非遗”认定后,还面临的一个问题就是对原有文化形态与价值的保留。联合国教科文组织第32届会议在巴黎正式通过的《保护非物质文化遗产公约》多次强调:拥有非物质文化遗产项目的社区(community)、群体(group)和个人(individual)是非物质文化遗产保护的主体。也就是说,无论“非遗”舞蹈形态从民间到教学,直至舞台表现,其自身形态的保护者,必须是拥有该项目的社区、群体或个人,而不是不具备此类身份的其他传承者。

但另一方面我们也看到,“非遗”舞蹈的确认,不单纯是为了僵化性的保护、传承和延续,而是为了体现“增强对文化多样性和人类创造力的尊重”。因此,“非遗”舞蹈的原生形态守护,首先要尊重民间的基本习俗,尊重社区习俗和传承人的权利,尊重文化参与者的体验,专业编导的创作不能成为违背或否定传承人的变化依据。

从这点来看,广西“打扁担”在近年的教学形态和创作产出和传播输出上,取得的认同度也颇为显见。在教学形态的演变中,在遵从民间表演形态的“打谷插秧”“戽水耘田”“舂米织布”生活原型来源以及站打、蹲打、推打、转打等基础动率发力规律基础上,提炼出“横击打”“点击打”“垂直击打”“挥舞鞭打”等动作,并产生了单一手腕练习、肩/臂与扁担的关系、道具与身体之间的律动关系,掌握其动律、动作形态、手臂发力、扁担舞击打声音的清脆,从单人到双人的训练再到四人传统组合以及多人组合,提升了扁担舞的训练价值。在作品形态中,从已获得第十届广西音乐舞蹈比赛舞蹈表演一等奖、舞蹈创作二等奖《田埂上的歌》以及《壮乡的扁担会唱歌》等一系列新创作作品中可以看到,扁担的横击打、竖击打、挥舞鞭打击方式没有脱离原有的表演形态,在尊重原有形态基础上,增加了椅凳和表演者的流动,丰富了扁担的交织调度,加速击打技巧,令观者能够体验到职业表演者对传统要素的技术化发挥,却没有破坏传统舞蹈形态本身。

学者江东提出,“保护‘非遗是因为面对世界一体化所带来的文化趋同,文化工作者应当做出的努力就是尽可能加强文化的多样性,延缓文化趋同的速度,这是对人类智力和精神的保存与促进。”①在这一点上,广西“打扁担”对传播途径的拓宽也取得了良好的社会效应。除了在马山等“扁担舞”传统优厚的地区进行“进校园”的传承活动,在各地市小学也逐渐展开“‘非遗舞蹈进校园”活动,并在不同场合展示出不同代际人之间对传统舞蹈传习参与的文化价值。“扁担舞”在这类语境中的傳承方式,区别于自然空间衍生的传承方式,摆脱了其所处的自然生产环境,及其与劳动实践的相互关系,“扁担舞”随着教学方法的调整,将编排的重点聚焦在节奏的提炼简化上,以实现针对特定年龄段人群的教学传授。

从这个意义上看,对“非遗”传统舞蹈的固有形态的保存,及与其在不同社会群体中的传播并不违背,尽管在不同的行为活动中,其表现出来的技艺难度、形态、规模会有不同变化,但来源于地域生产活动的文化本质没有发生变化,这种本质在一定程度上体现在动律、构型等本体方面,也与地域文化身份的诉求息息相关。在传播的同时,也促进了在地参与者们的文化自信,为该项目的健康延续提供良好的保障。