都市圈干线公路发展趋势及模式研究

唐梦佳

摘 要:本文旨在以上海市为例对新型集聚性大都市交通以及干线公路方案进行探讨,解决原市域公路网与城市化进程中市域重点片区的发展不匹配问题,支撑大都市圈交通发展与城市发展相协调。涵盖交通适应性分析、交通发展策略、干线公路应对措施等,为上海都市圈以及我国大都市圈市域交通转型提供了可借鉴的交通模式。

关键词:大都市圈;新城发展;重点城市节点;干线公路

中图分类号:U412.1 文献标识码:A

0 前言

上海市上一轮新城规划于2021年启动,明确了新城形成独立的综合性节点城市的发展定位,同时“虹桥国际开放枢纽”、“临港自贸试验区”等国家战略相继出台,城市发展重点逐步由中心城向市域范围转移。在此背景下,原市域公路网发展模式已不适用于新一轮城市发展趋势,逐步显现了市域客运交通效率低、客货运交通层次不清晰、重点地区道路设施与发展不匹配等矛盾,本文旨在以上海市为例对新型集聚性大都市交通以及干线公路方案进行探讨,支撑大都市圈交通发展与城市发展相协调。

1 上海都市圈城市发展趋势及空间结构

1.1 上海城市发展趋势

长三角一体化,强调区域交通融合发展。市域空间优化,要求骨干交通系统升级:城乡体系调整、城市能级提升,要求骨干交通系统升级。重点地区转型、热点地区发展,需要交通体系支撑。产业布局调整、货运枢纽外移,需要货运通道重构。发展模式转型,要求交通走廊集约发展。交通品质提升,要求慢行交通路权重配。

“一个延续”:长三角一体化战略背景下,外围新城由单一强中心发展向多中心发展转变,长三角一体化城市能级提升、多层级的城市体系。由此,干线公路网布局,将由传统的单中心对外辐射,转为多点互通、多层级对外联系。

“三个转变”:上一版规划在“1966”城乡空间格局下进行路网规划,本次研究从新总规“主城区—新城—新市镇—乡村”多元结构体系出发进行研究,要求骨干交通系统升级。

为适应上海市新的发展定位和空间结构,从单一的公路系统转变为复合通道(公路、轨交、慢行等)。重点发展区域交通设施需匹配高质量发展及产业高效联动的需求。

从车行系统单系统考虑,到绿色交通体系一体化研究。新总规2035建设用地总规模负增长用地紧约束的情况下,需加强道路交通设施的复合以及用地存量研究,支持交通集约化、可持续化发展。

1.2 上海城市结构

上海现状门户体系结构为“三主六副多散点,一轴线一环多放射”。而城市空间体系现状为以浦东为门户放射式、浦西为主实副实式、老城外围为有机分散式的三种结构为基本构建,多核心混合的城市结构模式[1]。

2 原规划适应性评估

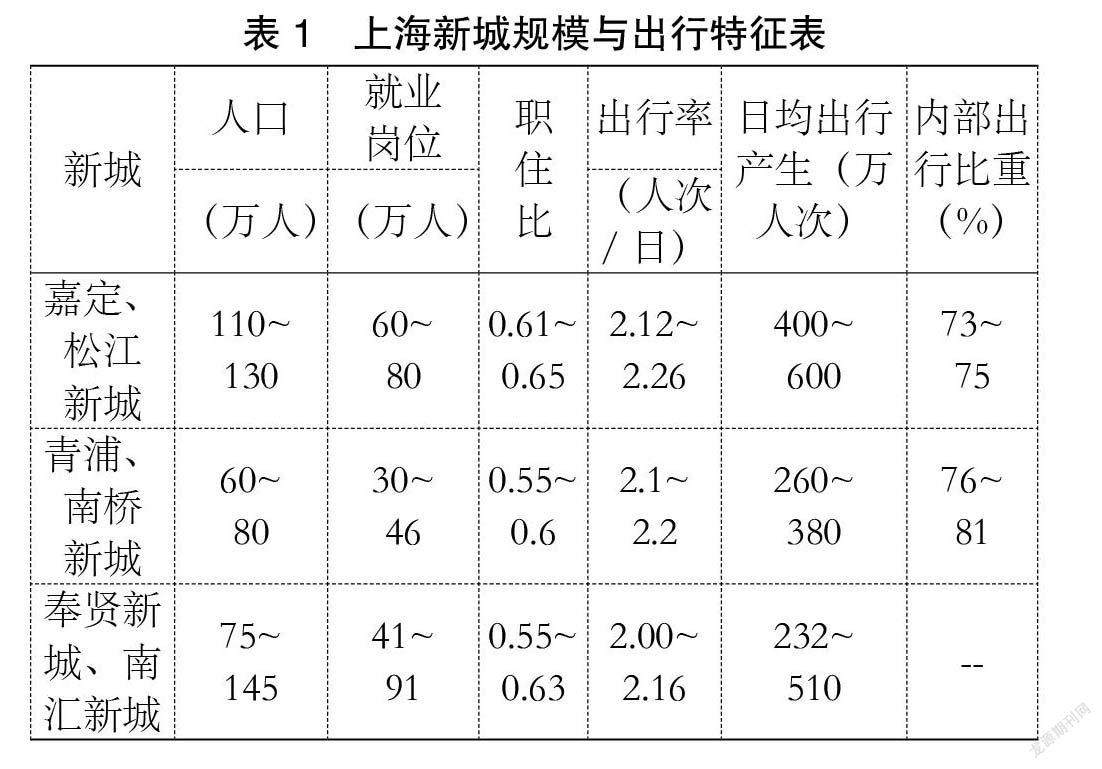

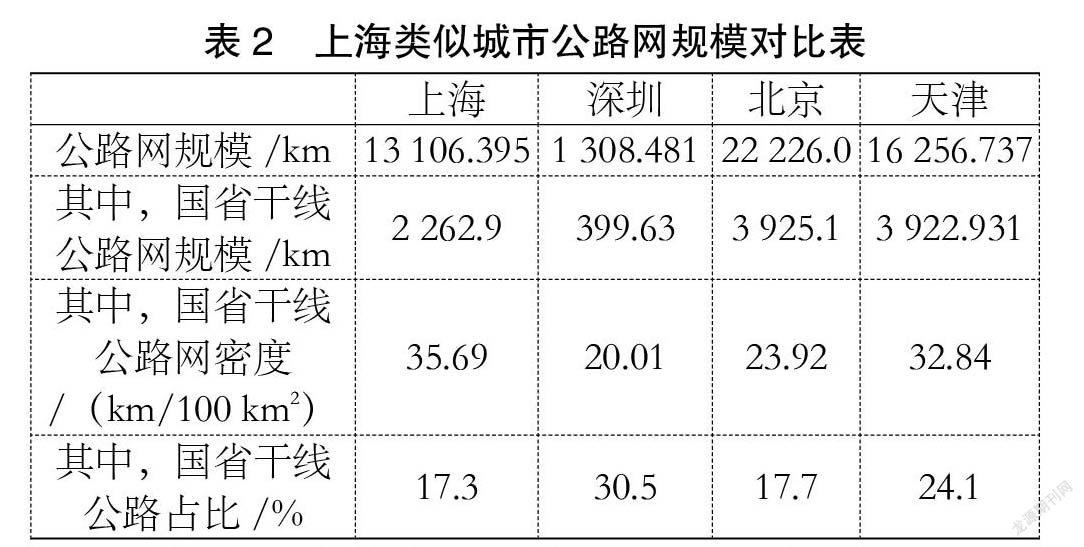

上海国省干线公路网密度为35.69 km/100 km2,高于北京、天津。但国省干道占全路网约17.3%,略低于北京、天津,级配略低,干线公路密度及连通度基本满足公路网需求。

但针对新一轮的城市发展趋势存在如下问题:

(1)新城与长三角城镇群的联动性不足,新城在城镇体系中的地位不突出。目前上海新城建设更多地强调与中心城的联系,对辐射周边区域特别是与长三角地区的联动作用不明显。新城对于构建多中心的城市体系,疏解中心城人口和功能上的作用还不凸显。从空间结构和交通格局上,“多层多轴”市域格局初现,而新城能级不足难以发挥抑制中心城的反磁作用。[2]由于上海城市空间布局的强核中心、新城能级普遍不足,市域交通出行仍以向心交通为显著特征。

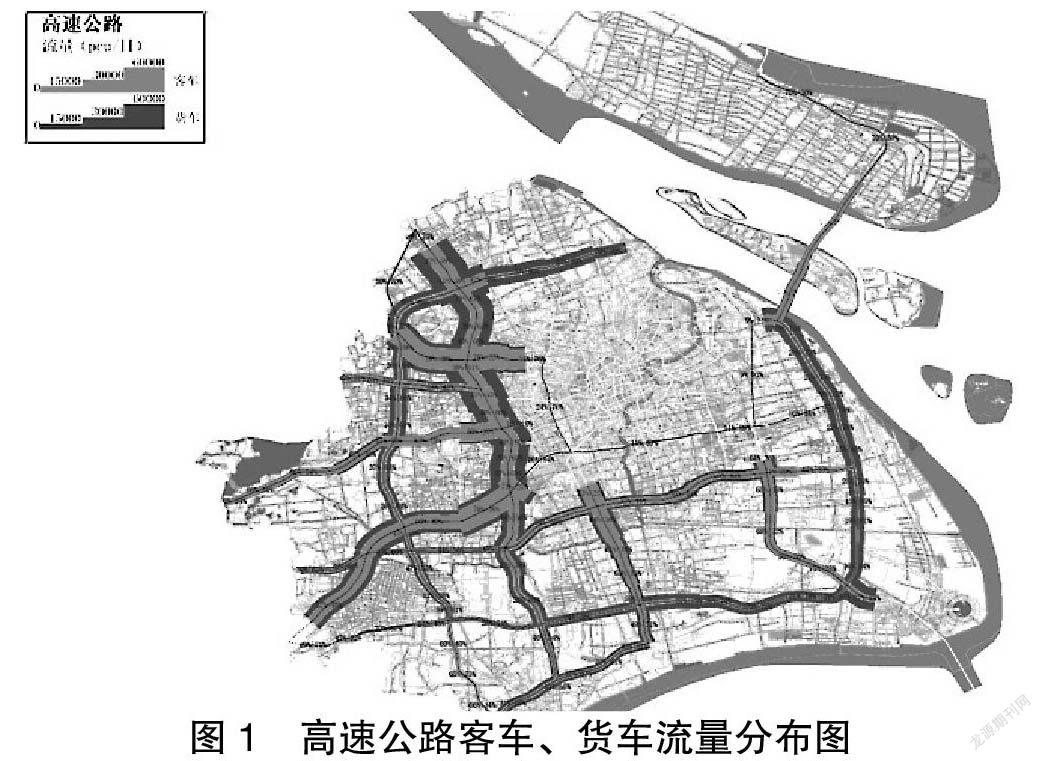

(2)重点地区向心交通叠加在射线高速公路上,交通方式单一。重型货运交通与城市化发展地区的矛盾。射线高速公路系统同时承担客运交通和货运交通,重型货运交通与新城城市化发展地区矛盾;向心通道对外交通与城市交通、客运交通与货运交通干扰严重。重型货车主要集中在环线、一纵一横主通道,以及射线高速,这些道路同样兼顾客运功能,客货混杂严重,安全度较低。此外北部高速穿城问题突出,与地区城市化发展矛盾严重。需要考虑将重型货运外移,改善解决交通和城市发展问题。

(3)公路方面技术标准不统一,存在瓶颈路段,影响整体通行效率问题。部分公路的功能与周边用地不协调,交通设施地面穿越城市发展区,阻隔城市连通发展,例如现状高速公路对上海主城片区及新城均有不同程度的阻隔,部分普通省道于城镇区存在慢行功能不完善的情况。

3 交通发展目标策略

交通发展目标:构筑一个适应都市圈和长三角一体化发展,与轨道交通协调发展,以公交优先为导向的,布局完善、等级结构合理、功能清晰的“开放、畅达、高效、绿色”的干线公路体系。

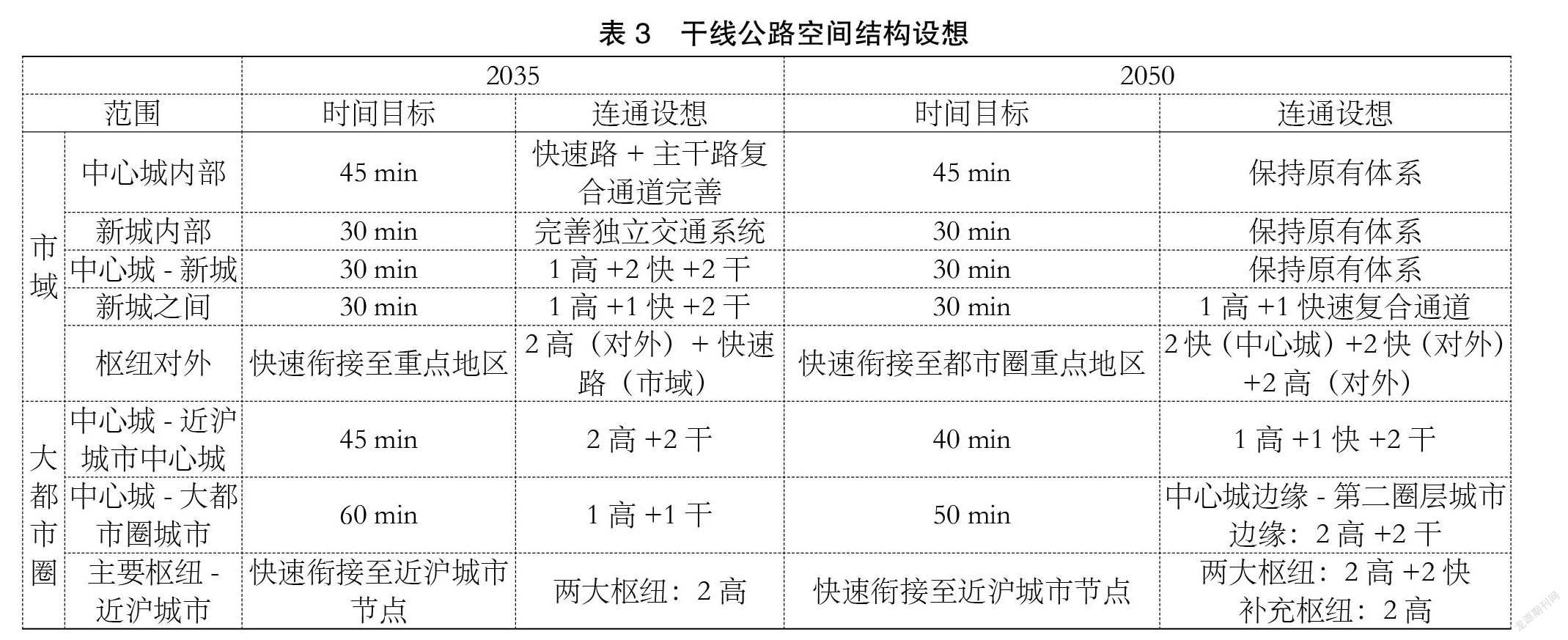

开放是指提高面向长三角区域的辐射力,提升地区在区域中的交通地位。与近沪地区实现半小时通达,与都市圈实现1.5 h通达。市域层面快速路与高速路无缝对接,快速通道市外延伸,多通道直连至枢纽地区。

畅达要求市内交通暢达,主城区与新城、新城之间实现30 min~60 min通达。市域层面打造中心城-新城、新城-新城之间高、快速组合,通道“15、30、60”时间可达;都市圈层面打通近沪地区高速与快速通道,打造大都市圈多条高速通道。

高效要求构建复合通道,支撑区域一体化交通集约发展。绿色要求城市内部交通宁静宜人,内外交通运行有序,交通设施分割效应改善,慢行空间品质提升。

4 干线公路措施建议

(1)对于市域重要节点联通效率低的问题,“向心交通+环线分解”的市域快速路网体系,提高市域重要节点间客运效率支撑城市节点发展的互联互补。评估分析现有规划中市域客运交通依靠高速公路单一模式难以持续,在上海此类高密度城市化区域,高速公路与其他城市不同的运行特征,大部分高速公路主要承担市内交通,因此在市域需要快速路这一客运交通服务层级,高速公路主要承担过境交通、疏港交通及对外交通,连接主次中心、港口、机场和重要的工业基地;快速路以客运为主,主要承担都市圈内部的快速客运交通,连接都市圈中心、次中心、枢纽、重要的城镇。形成“高速公路+快速路”双系统,缓解现状高速公路拥堵,形成完整市域快速路体系,支撑新城及核心镇域发展。针对主城片区和中心城共同承担全球城市功能,需提升主城区一体的骨干路网布局,上海郊区交通特征由以向心交通为主进入环向交通快速增长的网络化发展新阶段,需增设环向快速路通道,形成环向疏解系统。

(2)对于客货交通问题,随着产业区的逐步外移,可采取穿城抬升、货运外移策略,完善高快速系统,促进过境交通与城市交通分离、客运交通与货运交通分离。针对货运产业布局外移,可采用“逐步进行交通设施的调整”的思路,逐步将现状货运交通较多的内圈货运外引至外圈,将货运进一步外移并闭环形成货运保护环,形成与产业用地相协调的货运保护环,逐步释放北部路网给客运交通。

(3)破除城市连绵区发展阻隔,支撑产业发展提高城市交通效率。针对城市连绵区发展需求,缝合城市路网,打通城市发展阻隔。在上海等特大城市城市化进程中,交通设施分隔城市用地问题主要来自于城市发展连绵区以及交通设施,可采取抬升高速公路新城复合通道的形式破除地面高速射线对城市发展连绵区通道阻隔。

(4)对城市发展重要相互链接吸引点-主城与新城间联系、新城间联系通道体系,需提高联系效率与容量,支撑综合性节点城市互联互通需求。针对主城区至新城有待进一步加强发展需求,主城与新城间至少形成“1条高速公路、1条快速路、2主要干线、1条城际线”体系、主城核心镇间形成“1条高速公路、2条主要干线、1条城际线”体系,提升主城与新城以及核心镇的联系效率。结合交通联系需求预测提出主城与各新城联系通道提升标准。

(5)针对重点地区与一般地区的“分区差异化”路网密度与连通效率要求,满足重点地区对外辐射效率、提升枢纽影响力。针对重点地区(虹桥国际开放枢纽地区、浦东枢纽地区)由于总部经济等辐射因素要求对长三角以及市域范围的辐射要求,提升交通联系效率,对于重要枢纽需要“2条高速公路(对外)+2条快速路(市域)”的连通需求,其中包括对第一圈层的快速辐射通道等。针对市域重点片区、新城、枢纽等部分节点对外和对内交通未成体系,增加转换通道新城快速環线作为重点地区对外交通转换环以及内部交通保护环。重点地区内部交通以其城市发展功能定义其路网密度及格局,形成市域差异化路网发展模式。

(6)延伸快速系统至大都市圈一体化发展城镇圈,满足与长三角近沪城市的一体化发展紧密联系需求。提高省界公路对接,支撑区域协同发展。针对长三角一体化示范区、城市能级提升,向心交通进一步发展,对骨干路网效率及容量提出更高的要求,实现快速通道对外衔接、干线互联互通策略,远期中心城与近沪城市“2条高速公路+2条干线公路”,中心城-大都市圈城市“1条高速公路+1条干线公路”,如新增与长三角示范区衔接快速路等。

(7)整合综合交通系统,实现高效集约发展。轨道交通与干线公路,整合干线公路和轨道交通等其他交通方式用地资源,形成复合通道,引导城镇空间发展。

5 结论

(1)上海建设全球城市的主导原型范式为环连中心模式,形成将各中心串联的城市结构范式,中心以轨道交通与高、快速路骨干道路并重的模式进行交通联系。其中轨道交通以服务客流大且稳定的通勤交通为主,快速路通道以满足都市圈第一圈层(新城与近沪城市圈)商务交通联系为主,高速公路以满足货运、过境与长距离到发交通为主。

(2)大都市圈呈现多节点网络发展,各层级路网结构及功能需进行区分,形成高速公路与市域快速路网双骨干体系,分离客货交通,分离过境、到发、城市交通,分离时效性与非时效性交通,提高市域重要节点间客运效率支撑城市节点发展的互联互补。

(3)对于城市外围重点发展区,应采用抬升或绕城的方式破除城市连绵区发展阻隔,提高城市交通安全度,支撑产业发展提高城市交通效率。对于达到一定发展规模的新城,需形成相对独立的交通系统。

(4)延伸快速系统至大都市圈一体化发展城镇圈,提高商务等时效性交通的联系效率,增强交通吸引力实现重点地区对周边城市的带动作用,满足一体化发展紧密联系需求。提高省界公路对接,支撑区域协同发展。

参考文献:

[1]杨俊宴,陈雯,孙伟,等.上海全球城市形态、空间结构及大都市圈建设研究[J].科学发展,2015(11):24-33.

[2]马士江,周文娜,周翔,等.总规视角下上海城市空间与交通发展战略思考[A].中国城市规划学会.多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(05.城市道路与交通规划)[C].中国城市规划学会:中国城市规划学会,2012:10.