苏米关系与米芾《紫金研帖》的历史定位

◇ 曹建

东坡与米芾感情之深,超乎一般。建中靖国元年(1101)六月,东坡从海外北归,与米芾相见于真州。两人尺牍往还较多,其中《与米元章二十八首》之二十五:“岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之字,何时见之,以洗我积年瘴毒耶?今真见之矣,余无足言者。”可以说,迄今为止,这段对于米芾为人、为文、为书的评论,远远超出一般评价。一方面,就当年贬谪惠州、儋州而常在孤寂之中的东坡而言,脑中念念不忘的好友米芾常常会为其带来些许希望,为其黯淡的贬谪生涯增添一抹亮色。另一方面,就尺牍的受书人米芾而言,东坡老的鼓励与二十年如一日的爱护必然成为人生之前进动力。东坡在《论沈辽米芾书》一则就称赞米芾为蔡襄后继之人,行书“颇有高韵,虽不逮古人,然亦必有传于世也”〔1〕。顺便需要指出的是,米芾挽东坡诗五首中,称东坡为“东坡老”“公”,虽然史有其不称东坡为师的记载,但在米芾心中,东坡无疑是智慧的长者,二人之间关系是介于师友之间的“知音”。二人之间也常常有“知音”之间的调侃:“元章一日从众中问云:‘人皆谓芾颠,请以质之苏之瞻。老坡笑曰:‘吾从众。”〔2〕正是这种轻松而又亲密无间的关系,奠定了《紫金研帖》的情感基础,并且使其区别于米芾其他作品。

一、北归东坡的真州之行与苏米之交

东坡在宋徽宗建中靖国元年(1101)农历七月二十八日在常州病逝,崇宁元年(1102)六月二十日安葬于河南郏县小峨眉山。

东坡去世前一个多月中,与米芾过从甚密。孔凡礼《苏轼年谱》记载两人从六月初在真州相逢至七月东坡在金山水陆法会二人多次见面、尺牍往还的经历。米芾是东坡去世前常在身边走动之人,可能仅仅比钱世雄、惟琳和尚稍微少一点。六月间二人往来较为频繁。米芾悼念东坡诗歌中有“六月相逢万里归”的诗句。东坡在这一月多时间里写给米芾的信件有十余封。其中,《与米元章尺牍》之二十是在晚饭后邀请米芾一起聊天:

傅守会已罢而归矣,风止江平,可来夜话。德孺同此恳。〔3〕

《与米元章尺牍》之二十一则记载其听米芾之《宝月观赋》而病情大减的经历:

某启。两月来,疾有增无减。虽迁闸外,风气稍清,但虚乏不能食,口殆不能言也。儿子于何处得《宝月观赋》,琅然诵之,老夫卧听之未半,跃然而起。恨二十年相从,知元章不尽,若此赋,当过古人,不论今世也。天下岂常如我辈愦愦耶!公不久当自有大名,不劳我辈说也。愿欲与公谈,则实未能,想当更后数日耶?〔4〕

借此尺牍,东坡慨叹二十年来“知元章不尽”,断言米芾必然会很快享名天下。实际上,东坡对米芾的表扬不止这一次,早在黄州见面之后就屡有推举。其元祐间《与米元章二十八首》之二〔5〕尺牍云:

示及数诗,皆超然奇逸,笔迹称是,置之怀袖,不能释手。异日为宝。今未尔者,特以公在尔。呵呵。临古帖尤奇,获之甚幸。灯下昏花不复成字。谨已降矣,余未能尽,俟少暇也。

实际上,苏东坡对于米芾的认可与推举可以说是无处不在的。传为东坡评价米芾书法已成为评米金句:“风樯阵马,沉着痛快,当与钟王并行,非但不愧而已。”苏东坡对于米芾的临古功夫、书法水平往往赞不绝口。东坡不仅赞赏米芾诗歌超然奇异,而且还极为推举米芾临古,赞扬他的书法,啧啧称奇。这封信是苏米相交五年左右所写,正是米芾创作《蜀素帖》的前后。米芾在拜访东坡以后,绝去唐人而以魏晋为宗,书法大为进步,《蜀素帖》是其中代表作之一〔6〕。苏、米于书法各有擅长,然其观点也多有相互影响之处。米芾元祐二年(1087)手札《论草书帖》对唐代“草书四家”的批评就与苏轼相近。苏轼论张旭、怀素草书有“两秃翁”之讥,讥其“有如市娼抹青红”,米芾则论张旭“变乱古法,惊诸凡夫”,怀素“少加平淡,稍到天成”,然“不能高古”,高闲“但可悬之酒肆”,䛒光“尤为可恶”。两者之论唐代草书均有批评之语,可谓“同气相求”。

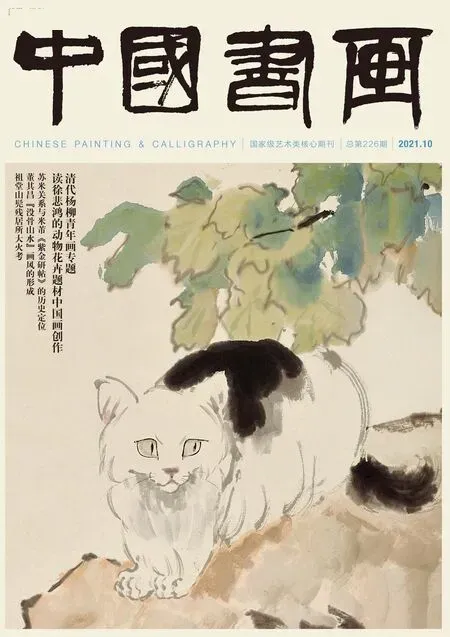

图1 [宋]米芾 行书紫金研帖 28.2cm×39.7cm 纸本 台北故宫博物院藏

苏米二人短暂的真州之会虽然密切,但实则短暂而迅速。等到东坡强撑病体与米芾告别之际,五十余岁的老米已深感不妙。这在米芾挽东坡之四中可窥一二:

平生出处不同尘,末路相知太息频。力疾来辞如永诀,(公别于真闸屋下,曰:“待不来,窃恐真州人道,放着天下第一等人米元章不别而去也。”)古书跋赞许犹新。(公立秋日于其子过书中批云:谢跋在下怀)荆州既失三遗老,(是年苏子容、王正仲皆卒矣)碧落新添几侍晨。(公简云:“相知三十年,恨知公不尽。”余答曰:“更有知不尽处,修杨许之业,为帝晨碧落之游,异时相见,乃知也。”今思之,皆诀别之语。方纲按:“晨”宜当作“宸”)若诵子虚真异世,酒佣尸佞是何人。〔7〕

这首诗深情地回忆了与东坡在六月份的经历:

其一,真州诀别。纵使诀别,二人并非痛哭流涕。二人心中或许深知,“此去无多路”。米芾在挽诗中以东坡惯用的戏谑方式诉说此次诀别。这种语气在东坡诗文尺牍中往往可见。这种对于生死举重若轻的态度,可以充分地看出两人参透生死的修为与水平。或许二人夜话时早已有过交流。米芾挽诗中所谓“忍死来还天有意,免称圣代杀文人”云云,不难见出消息。

其二,末路相知。米芾所谓“相知三十年”与东坡尺牍中“二十年”不同。就二人相交时间来说,二十年较为准确。可以说,二人相交远超世俗利害,真是两心相知的知己之交。等到东坡到了润州,米芾因“足疮病”未能前往:东坡“在金山作水陆,邀米黻,黻以足疾不能至,作诗寄苏轼。”〔8〕米芾所作诗题中也记载了此事,并有“颇闻妙力开大施,足病不列诸方仙”诸句。关于二人是否在润州金山见面,孔凡礼先生引用温革的记载并认为此事待考:

建中靖国改元,坡归自岭外,与客游金山,有请坡题名者,坡云:“有元章在。”米云:“某尝北面端明,某不敢。”坡抚其背云:“今则青出于蓝矣。”元章徐曰:“端明真知我者也。”〔9〕

现在看来,温革所记金山之会,米芾因为足疾或许根本就无法参加。此记也有可能是误记了地点而事情本身却事出有据。这在苏轼元祐二年(1087)、元祐三年(1088)任职翰林期间《与米元章二十八首》尺牍之三写得很清楚:“书牌额用公名,岂不足耶?而必欲得仆名,此老阙败不小,可以此答之也。”

其三,藏品题跋。润州前后,东坡在《与米元章二十八首》之二十三、二十四〔10〕向米芾写信告知病况:

某两日病不能动,口亦不欲言,但困卧尔。承示太宗、草圣及谢帖,皆不敢于病中草草题跋,谨具驰纳,竢少愈也。河水污浊下流,熏蒸成病,今日当迁过通济亭泊。虽不当远去左右,且就活水快风,一洗病滞,稍健当奉谈笑也。

某食则胀,不食则羸甚,昨夜通旦不交睫,端坐饷蚊子尔。不知今夕如何度?示及古文,幸甚。谢帖既未可轻跋,欲书数句,了无意思,正坐老谬耳。眠食皆未佳。无缘遂东,当续拜简。

其中,东坡除了述及个人病因分析外,耿耿于怀的则是为米芾收藏的太宗、张旭以及谢安帖等作品题跋之事。这件事米芾在挽诗中提及,东坡已告知其子,题跋腹稿已成。有点区别的是,在与米芾尺牍之二十八中东坡实际已成腹稿,“跋尾在下怀”。或许,米芾在做挽诗的时候还没有看到东坡最后写给他的信。顺理推知,或许米芾到了常州与东坡告别,并顺便从其儿子手里取回了紫金砚。至少,东坡弥留之际仍然对米芾所托念念不忘。需要说明的是,米芾的这几件书法藏品,早已由东坡归还了。这是与紫金砚不同之处。

二、《紫金研帖》的创作心态

米芾《紫金研帖》(图1),纵28.2cm,横39.7cm,共计七行,行38字不等,共44字。

苏轼《与米元章二十八首》之十一云:

某启。昨日远烦追饯,此意之厚,如何可忘。冒热还城,且喜尊体佳胜。玳簪甚奇,岂公子宾客之遗物耶?佳篇辱贶,以不作诗故,无由攀和。山研奇甚,便当割新得之好为润笔也。呵呵。今晚不渡江,即来晨当济。益远,惟万万保爱。〔11〕

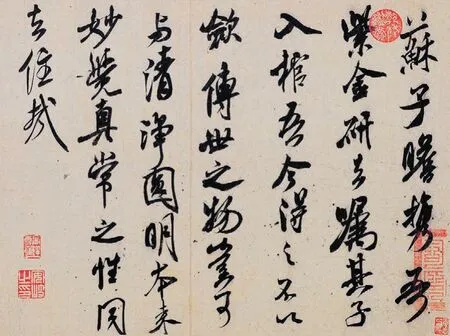

图2 [晋]王羲之 行书兰亭序(唐冯承素摹本) 24.5cm×69.9cm 纸本 353年 故宫博物院藏

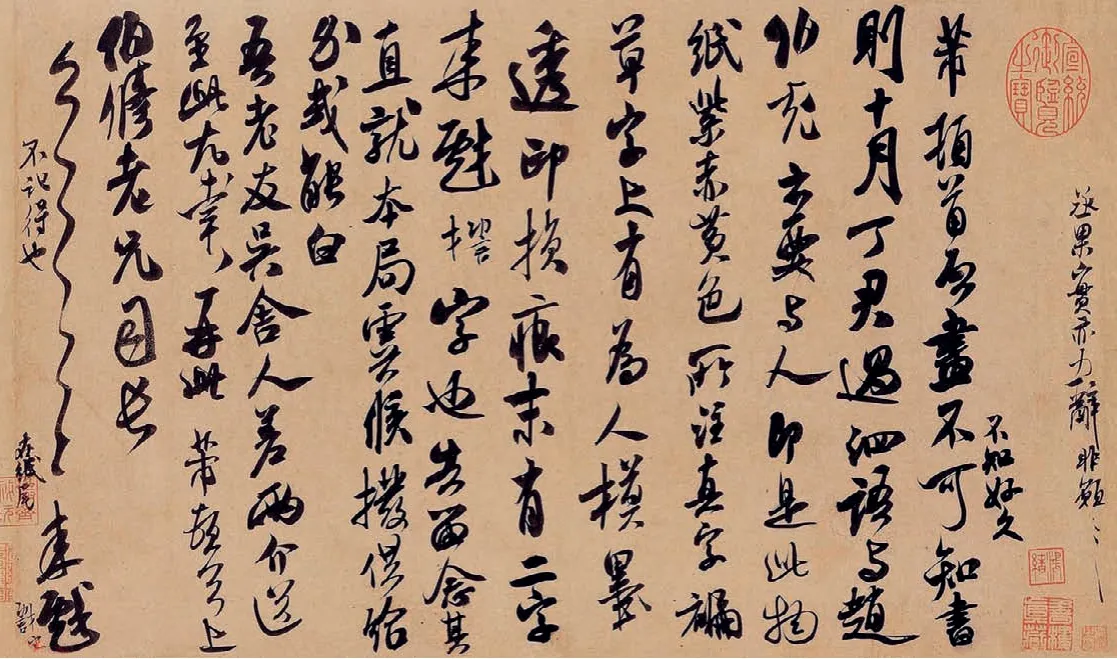

图3 [唐]颜真卿 行书祭侄文稿 28.3cm×75.5cm 纸本 758年 台北故宫博物院藏

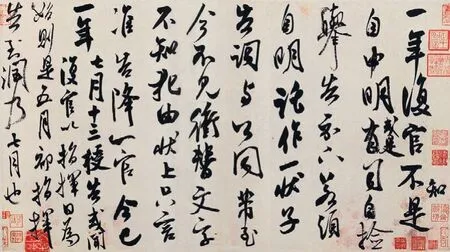

图4 [宋]苏轼 行书黄州寒食诗帖 34.5cm×199.5cm 纸本 元丰五年(1082)台北故宫博物院藏

其中,割“新得之好为润笔”所言或为紫金砚。这与米芾《乡石帖》参看可知:

新得紫金右军乡石。力疾书数日也。吾不来。果不复来用此石矣。元章。

《宝晋英光帖》对此有“人间第一品也”的赞叹。米芾《砚史》言其收藏名砚,一为青翠叠石,一为正紫石〔12〕。《四库全书》中《砚史提要》称其为“历代之瑰宝”,称“芾本工书法,凡石之良楛,皆出亲试,故所论具得砚理,视他家之耳食者不同”。可惜米芾《砚史》没有记载紫金石与右军乡石。正紫石、紫金石与右军乡石是何关系,米芾何时因东坡之尺牍所请慷慨地将紫金砚送与东坡,还需要资料补充〔13〕。不过,可以肯定的是,米芾将此“人间第一品”送与“平生出处不同尘”的高人东坡是既定事实。这在《紫金研帖》中写得很清楚:

苏子瞻携吾紫金研去。嘱其子入棺。吾今得之。不以敛。传世之物,岂可与清净圆明本来妙觉真常之性同去住哉?

图5 [晋]王羲之 行书丧乱·二谢·得示帖(唐摹)纸本 现藏日本

图6 [宋]米芾 行草临沂使君帖(又称戎薛帖) 31.4cm×25.1cm 纸本台北故宫博物院藏

图7 [宋]米芾 致伯修老兄尺牍 25.4cm×43.2cm 纸本 台北故宫博物院藏

图8-1 [宋]米芾 珊瑚帖 26.6cm×47.1cm 纸本 故宫博物院藏

图8-2 [宋]米芾 复官帖 27.1cm×49.9cm 纸本 故宫博物院藏

与米芾他帖相比,《紫金研帖》用笔偏重,重笔画的字相对较多。这与米芾将此帖当作东坡哀辞来写的心境有关。不过,米芾又不愿太过悲痛,因而落笔处“苏子瞻”三字反而是由轻到重,正如灯下与老友相对而言。不过,写至“子”字,书家脑中呈现东坡已经仙逝的景象,不觉笔道加重,至“瞻”字则多藏锋内敛,有着思考的痕迹。“携吾”二字重心上提,每字前半顿挫稍慢,后半用笔加快。“紫金研”三字一笔一顿或者一笔数挫,以此三字而联想二人同好之紫金砚实物,充分体现紫金砚在二人心目中的分量。“去”字稍松而快。“嘱其子”之“嘱”之主语为东坡,故其用笔稍缓,每一笔皆如有千钧之力。“入棺”之“入”字顿挫与“紫金”等字同,与“棺”字左部相类,再度体现书者之悲痛心境。其后“吾今得之不以”数字稍快而小,为叙述,兼有愧意。“敛”字再起波澜,再诉痛苦。“传世之物”四字,大体沉稳,似在告诉老友自己对于此砚的定位:传世的玩意儿、世俗之物。其后诉说自己收回紫金砚的理由:“岂可与清净圆明本来妙觉真常之性同去住哉?”一方面表扬东坡本性高洁已经修得正果,另一方面为自己取回紫金砚之世俗行为辩护。此数字用笔一气呵成,少有顿挫,“风樯阵马”,大有一笔书之味,充分再现了米芾思念老友如晤对灯下的感人场景。

试想,纵使请东坡来读米芾《紫金研帖》,他也会“呵呵”大笑。

因之,可以说,《紫金研帖》为米芾思念东坡而睹物思人奋笔疾书而成的呕心沥血之作。就此而言,此作可谓米芾书作中罕有的精品力作!

从风格而言,米芾《紫金研帖》可谓兼有“风樯阵马”“沉郁顿挫”的典型。或许苏轼对于米芾书风的这八字评价已成为米芾书写此帖的心理暗示。前半部分以“沉郁顿挫”为主,后半部分体现“风樯阵马”之风。两种风格兼有不仅对于一般书法家不太容易,即便在米芾书法作品中,这样的作品也并不是常见之品。“行于所当行,止于所当止”,行止之间情绪变化表露无遗。书作如同书家之心电图,低点沉郁顿挫,高点风樯阵马。一帖而兼有,表现得自然真切,或数此帖而已!或许,苏轼评价米芾书法,分别从两个方面述其特点,而又把两个方面统一作为对于“小米”的期许。

三、关于《紫金研帖》的历史定位

兼有沉郁顿挫、风樯阵马八字的《紫金研帖》虽然面世九百余年了,但此书的历史定位尚不明确。为了讨论这一问题,有必要从抒情性角度将其与三大行书、《丧乱帖》进行比较,进而将米芾行书作品与其进行比较,在比较中鉴别,在鉴别后予其适当定位。

与三大行书的抒情性对比

众所周知,天下三大行书均是以技法抒情的高水准而得到普遍认可的。从某种意义上说,虽然王羲之、颜真卿、苏东坡、米芾书法风格不同,但是其技法水平均臻于一流是毋庸置疑的。这里抛开技法不论,先就书法的抒情性加以讨论。

从抒情性而言,王羲之《兰亭序》(图2)的由乐转悲是公认的情绪转换。《兰亭序》的由乐转悲基于其文章的由目前之景、眼下之乐而论及人生、论及生命之价值。其在书法上的表现则是由酣畅流利的前半书写转变为不断有涂改痕迹的后半段书写。内心舒畅、笔下流走的前半段与内心纠结、边思考边书写的后半段有着明显区别。流变畅快的书风向沉郁顿挫的转换充分显示出王羲之内心的变化。

与此有别的是,颜真卿《祭侄文稿》(图3)的情绪则是由淡淡的哀伤到不由自主地宣泄情不能已的痛苦,由内心深处的悲痛到涕泣连连、泪流满面的转换。颜真卿的这种情绪转换,外化为行书向行草向草书的三段式书体变化。其间,穿插字组式的圏改或单字的重涂充分体现出书家在书写过程中的不平、纠结与情绪波动。这种波动、转换与书家书写祭文的内心情感变化合符中节。书家面对生死的情感体验无疑是其书法情绪表现的基础。

与《兰亭序》《祭侄文稿》相比,东坡《黄州寒食诗》(图4)的情感波动则含蓄委婉一些。就两首诗的书写而言,前一首感叹时光流逝,春愁淡淡,书写上用笔略轻,字形变化较小,后一首诗书写书家“报国无门、回家无路”的孤寂与苦闷,用笔上轻重对比加强,字形大小变化加大,顿挫重笔突出。与王羲之、颜真卿不同的是,即便情绪极度郁闷中的苏轼也能用一些加长的笔画缓解内心的痛楚,而不是放笔直写而去。书家由淡淡的春愁到浓烈的家国情怀的转换,通过笔道的轻重变化、字形的大小对比、笔画的长短呼应等加以表现。

米芾《紫金研帖》与王羲之《丧乱帖》(图5)有着更为接近的情感表现,米芾假托苏米二人共同爱好的紫金砚通过追忆来表达对东坡离世的情感波折,王羲之则描述祖先之墓横遭荼毒一事表达内心的不满与无可奈何。《紫金研帖》由行楷至于行书再到行草的转换是米芾情绪波动的注脚,而王羲之由行到草的转换则是《丧乱帖》成为千古名帖的重要原因所在。

从心理变化与技法的对应程度而言,米芾《紫金研帖》与三大行书、《丧乱帖》都有着相近似的表达方式。这与其他行书家或者米芾自身其他作品相比,都有着明显的不同。以技抒情,因情而达理,由理而通道,或许是这几件行书作品共同的路径。因此,可以说米芾《紫金研帖》是与三大行书、王羲之《丧乱帖》一样具有浓郁抒情色彩的书作,其中的“沉郁顿挫”正好诠释了苏轼对于米芾的评价与期许。二人之相交,真有如伯牙子期的知音之感。

与米芾行书代表作的对比

米芾行书尺牍作品中,章法由行楷到行书到行草再到行楷转换的作品较为常见。这种作品由行楷到行草的转换,多半因为书写时手感更加熟练与自由;而由行草再到行楷,则多半因为落款不能如《临沂使君帖》那么自由,而需稍显庄重的行楷署名落款,《新恩帖》较为典型。其状态并不是极为自由的,而是有所挂碍。

图9 [宋]米芾 行书张季明帖 26.0cm×34.5cm 纸本 约元祐元年(1086)日本东京国立博物馆藏

米芾《临沂使君帖》(图6)是米芾由行楷转行草的典型作品,其前后两段的行草分界较为明显。从内容上看,前两行为正文,后两行为署名落款。因而,后两行的草书具有从属性质,或者具有“炫技”的成分在。“匆匆不暇,草书”而已。这与《紫金研帖》的情绪表达、情感转换是有区别的。

由行楷到行书到行草之转换,也不排除因为书写过程中由生到熟的过程转换。米芾《致伯修老兄尺牍》(图7)等就具有这种特点。在《致伯修老兄尺牍》中探讨书法作品䛒才题款“来戏”二字之云,其由行至草的转换几乎没有《紫金研帖》那样的情感基础,但末行符号化的线条却显示出手越写越顺的书写过程。草化的线条甚至与字义无关。这在其他书家那里也很少看到。

施光远评《珊瑚复官二帖》(图8):“此帖为米书中铭心绝品,天下第一帖。”《珊瑚帖》行草转换与信件内容有关。其中,行草中杂以行书“珊瑚”二字,在于强调所收六朝画并题,并临画珊瑚图一枝,有着随手记录之便条性质。其间笔调的轻松足矣看出米芾收藏到名画之后的欣喜之情。《复官帖》则是米芾给上级所呈报的一公函,更与情感之变化无涉,因而通篇笔调变化并不太大。

图10 [宋]米芾 行草吴江舟中诗 31.3cm×559.8cm 纸本 美国梅多鲍利坦美术馆藏

在行书中故意杂以草书则见于其《叔晦张季明帖李太师》三帖。此三帖为乾隆内府所珍藏,号称内府三帖。项元汴跋:“卷豪濡墨,且萧散简远,气雄韵胜,实与逸少同调合度。”其中“气力复何如此”几字草书为米芾模仿所收《张季明帖》(图9)之书法,与情感转换无涉。

至于《蜀素帖》《虹县诗卷》《吴江中州诗》等以自作诗为内容的作品,前后风格的统一远超变化。《蜀素帖》是元祐三年(1088)米芾38岁时所书。沈周评价《蜀素帖》云:“苏长公论其清雄绝俗之文,超妙入神之字,今于此卷见之。”《蜀素帖》顿挫常见而无“沉郁”之情,《虹县诗卷》则充分体现米芾八面出锋的挥洒之情而少有沉郁顿挫之感,《吴江中州诗》则为“风樯阵马”之典型。米芾《吴江中州诗》用笔酣畅淋漓,中间没有过多的顿挫驻折,一片神行。就笔法而言,以小王外拓笔法为主,充分体现了米芾八面出锋的特点,笔随字转,结字大多用笔赋形,字法自然而成,疏密相生。这与《紫金研帖》的顿挫全然不同。可以想见,米芾书写《吴江中州诗》的心境是怡然闲适的,其心态是高度放松的。这与《紫金研帖》的用情之深有着明显区别。因而,纵使《吴江舟中诗》(图10)是一件无可挑剔的书法名作,但就抒情性而言,其与《紫金研帖》还是不可同日而语。

综合来看,就抒情性而言,《紫金研帖》充分地体现出“沉郁顿挫”与“风樯阵马”的二位一体,是米芾作品中寓情于书的典范作品。从书作的抒情性而言,米芾《紫金研帖》可谓“徇知”之杰构。这件作品可与王羲之《丧乱帖》以及三大行书媲美,在情感表现上书异情同。因而,我们或许可以说,《紫金研帖》为米芾行书第一。

注释:

〔1〕 张志烈,马德富,周裕锴主编《苏轼全集校注》,河北人民出版社2010 年版,第7883 页。

〔2〕同〔1〕,第8892 页。

〔3〕同〔1〕,第6463 页。

〔4〕同〔1〕,第6464 页。

〔5〕同〔1〕,第6453 页。

〔6〕参见刘正成主编曹宝麟分卷主编《中国书法全集米芾卷一》序言,荣宝斋出版社1992 年版。

〔7〕翁方纲《苏诗补注》卷六,粤雅堂丛书。

〔8〕〔9〕孔凡礼《苏轼年谱》,中华书局1998 年版,第1410 页。

〔10〕同〔1〕,第6465、6466 页。

〔11〕同〔1〕,第6458 页。

〔12〕米芾《砚史》,宋百川学海本。

〔13〕台北故宫博物院展览说明中认为紫金砚为苏米相争,有点“厚诬古人”了。宜兰大学高显莹撰文《水落石出:从米芾的紫金砚帖谈苏轼对砚的品评兼及宋人润笔之风》认为紫金砚为米芾送给苏轼的润笔之资,可为一说。