宋代“豪横”势力的司法认知和处置逻辑

——以《名公书判清明集》判词为中心

钱宁峰

一、 问题的提出

自先秦至明清时期,基层社会治理始终是历代王朝治理的重要组成部分。然而,基层社会秩序的面向却难以得到清晰的厘清。有学者认为:“自先秦到明清,基层社会秩序的基本构成要素有三:宗族、乡里、士大夫。宗族是血缘组织,是男系血缘关系的各个家庭在宗法观念规范下组成的社会群体。乡里是地缘组织,它以乡官或乡役充任职事人员,管理基层社会的人户和有关各类事务。士大夫,泛指有官职或有地位、声望的知识层。宗族、乡里、士大夫三者的有机协调组合,形成了古代不同时期的基层社会秩序。”(1)李治安:《中国基层社会秩序演变轨迹述略》,载夏炎:《唐代州级官府与地域社会》,天津古籍出版社2010年版,代总序第1页。就宋代而论,其基层社会秩序广为史学界所关注,其中最为受人瞩目的是基层社会不同势力的描述。对此,有学者指出:“地方豪强与菁英——地方官员——基层武力与胥吏三股势力,基本上构成了基层社会的三个支柱,彼此合作,互相依存;也形成某种程度的竞争与紧张关系。”(2)黄宽重:《从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变》,载《历史研究》2005年第4期。无论是纵向历史维度的分析,还是横向历史维度的研究,在某种意义上要么忽视了地方豪强的存在,要么将地方豪强置于地方精英的地位。实际上,正如有学者所指出的,豪富作为基层社会治理的非官方力量,与宗族、士绅有着本质的差异:“‘以威势主断曲直’是豪富阶层的显著特征,它既表明了这个阶层的影响力,也体现了他们发挥影响力的方式。这是他们与依靠伦理家法控制其成员的宗族组织以及主要通过政治联系发挥影响力的士绅集团有所不同的地方。”(3)张德美:《皇权下县:秦汉以来基层管理制度研究》,清华大学出版社2017年版,第89页。不过,无论是豪强,还是豪富,其司法面向始终并不清晰。“豪强”“豪富”等词在宋代判词中常常出现,往往和“豪横”等概念相等同。从历史来看,这类群体无论是人员还是行为,都被冠以“豪横”之名。值得注意的是,在历代判词汇编中,《名公书判清明集》是唯一一本将“豪横”作为目录名称分类的书籍。(4)参见[明]张四维辑:《名公书判清明集》,中国社科院历史研究所宋辽金元史研究室点校,中华书局1987年版。为了便于检索和引用,以下文中引用《名公书判清明集》材料均来源于此点校本,特此说明。此外,为了行文简便,从第二部分开始,“豪横”字样如无特殊需要一般不加引号。尽管《名公书判清明集》涉及当时宋代社会的方方面面,(5)参见何勤华:《宋代的判例法研究及其法学价值》,载《华东政法学院学报》2000年第1期。但是本文旨在深入分析《名公书判清明集》所反映的“豪横”现象,总结豪横人员和豪横行为的法律特征,进而探究司法名公面对“豪横”问题的处置逻辑。本文之所以选择此种视角和进路,是因为尽管“宋政府制定的各种法典法规是宋代司法活动赖以进行的基础,但在司法实践中,还需要考察司法官员是如何运用这些法律来解决问题的,研究司法官员在具体操作过程中所反映出的思维理念和逻辑以及法律实施后的社会效果”。(6)戴建国:《20世纪宋代法律制度史研究的回顾与反思》,载《史学月刊》2002年第8期。换言之,笔者试图通过本文的研究,深入考察宋代司法活动与基层社会秩序之间的深度关联,进而揭示其当代启示与镜鉴。

二、 豪横现象的普遍性

自《名公书判清明集》出版以来,围绕宋代判词所展开的研究成果日益丰硕。其中,最为引人注目的是宋代豪横研究。早在20世纪80年代初期,陈智超先生就围绕《名公书判清明集》中的豪横判词展开了全面分析,其不仅分析了卷十二的豪横判词,而且将其他门类中相关判词纳入分析范围,共论及二十个案例。(7)参见陈智超:《南宋二十户豪横的分析》,载邓广铭等主编:《宋史研究论文集——1984年年会编刊》,浙江人民出版社1987年版,第248-266页。日本学者大泽正昭也立足南宋判词,对地方权势者和豪民问题进行了更为深入的分析。(8)参见[日]大泽正昭:《南宋判语所见的地方权势者、豪民》,吴承翰译,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》(第9辑),社会科学文献出版社2015年版,第301-332页。虽然诸多研究在研究宋代富民、豪民、豪强、豪横时,常常引用《名公书判清明集》中的判词材料,彰显了豪横的历史面貌,但是其关注点主要集中在豪横活动所反映的社会经济背景之上。例如,我国台湾地区学者梁庚尧先生对南宋官户与士人的豪横与长者两种社会形象进行过研究。(9)参见梁庚尧:《豪横与长者:南宋官户与士人居乡的两种形象》,载《新史学》1993年第4期。不过,也有一些研究者试图从法律角度对此进行分析。汪世荣先生在20世纪90年代出版的判词研究专著中就涉及豪横问题。(10)参见汪世荣:《中国古代判词研究》,中国政法大学出版社1997年版,第234-236页。李永卉在有关宋代豪横的学位论文中,对《名公书判清明集》卷十二中十户豪横的审判情况作了初步分析。(11)参见李永卉:《宋代豪横研究》,安徽师范大学2006年硕士学位论文。海丹也在研究宋代健讼问题的学位论文中,对《名公书判清明集》中所见豪强及其身份、行为进行了一定的分析。(12)参见海丹:《诉冤与健讼——晚唐至宋元时期诉冤法律研究》,中央民族大学2011年硕士学位论文。总体而言,这些法律史研究侧重于判词中所引用条文的分析,而没有深入到对豪横现象的司法认知方式和处置办法之上。除此之外,对豪横现象的法律史研究往往局限于《名公书判清明集》卷十二豪横判词之中,而没有深入挖掘《名公书判清明集》其他门类的相关材料。与法律史研究者不同,社会史研究者常常将豪横置于一定的社会经济框架中来认识。在本文中,笔者试图综合以往法律史和社会史研究者的相关研究成果,深入研究名公们处理豪横问题的司法行动逻辑。为了实现上述目标,笔者利用中华书局古联数字中华经典古籍库微信版中收录的《名公书判清明集》这一数据库,通过关键词检索来分析,因为“原则上讲,研究者可以通过建立包括过去所有文献的专业数据库,通过数据挖掘(data mining)方法,把表达某一观念所用过的一切关键词找出来,再通过核心关键词的意义统计分析来揭示观念的起源和演变”。(13)金观涛、刘青峰:《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》,法律出版社2009年版,第5页。由于豪横现象与财产犯罪具有密切关系,因此,检索关键词采用了豪横判词中出现的与“富”字或“豪”字相关词汇进行,如“豪横”“豪民”“豪富”“豪霸”“豪户”“豪猾”“豪强”等。

根据检索结果,豪横现象在《名公书判清明集》中具有以下特点。

其一,豪横现象并不仅存在于《名公书判清明集》卷十二惩恶门,也存在于《名公书判清明集》其他门类,如官吏门、人品门、赋役门、户婚门、人伦门、文事门之中,还存在于附录所收集的文集之中。无论是官吏违法还是民间纠纷,其背后均有豪横的身影,因此常常为名公们所关注。尽管其在描述时并没有统一用语,但是其基本指向了“富”和“豪”的社会负面形象。《卷一·官吏门·申敬·谕州县官僚》告诫州县官僚不要羡慕“豪民”生活,不要畏惧“豪强”。《卷三·赋役门·受纳·义米不容蠲除合令照例送纳》认为两县之间存在“豪富之家”,也存在“健讼之人”。《卷三·文事门·书院·又判》提到“豪户”侵占白鹿书院田产。《卷四·户婚门·争业上·干照不明合行拘毁》认为“潜彝父子恃其铜臭,假儒衣冠,平时宛转求乞贤大夫诗文,以文其武断豪霸之迹,前后骗人田产,巧取强夺,不可胜计”。《卷五·户婚门·争业下·争山妄指界至》指称俞行父、俞定国“恃豪富压小民,挟寄居抗官府”。《卷十·人伦门·宗族·恃富凌族长》认为范宽“以富而凌虐其穷困之族叔”,并要求“不许富豪霸占水利,以困小民”。《卷十一·人品门·士人·引试》认为胡大发假冒士人,实际上是“乡下一豪横”。在附录中,豪横现象也被广泛提及,如《勉斋先生黄文肃公文集》《后村先生大全集》《文文山集》《朱文公文集》。特别是在《勉斋先生黄文肃公文集》之中,其常采用“豪横”“豪强”“豪猾”“豪民”“豪户”“豪纵”“横豪”“富豪”“奸豪”等词。显然,豪横作为一个特殊群体与社会各层面广泛接触,既涉及官方群体,也涉及民间群体,成为名公们始终关注的对象。

其二,除豪横一类之外,《名公书判清明集》惩恶门其他类别之中也广泛存在豪横问题,如告讦、诬赖、奸恶、霸渡等。《卷十三·惩恶门·告讦·豪与哗均为民害》将“豪”和“哗”等同看待。《卷十三·惩恶门·告讦·资给人诬告》详细描述了蒋元广的豪横。《卷十三·惩恶门·告讦·资给告讦》认为朱元光暴富而横。《卷十三·惩恶门·告讦·资给诬告人以杀人之罪》认为王祥属于富民,但是“专以修怨立威为事”。《卷十三·惩恶门·诬赖·骗乞》描述了王文甫的骗乞行为。《卷十三·惩恶门·诬赖·以累经结断明白六事诬罔脱判昏赖田业》描述了黄清仲的豪猾行为。《卷十四·惩恶门·奸恶·把持公事欺骗良民遇恶山积·检法书拟》认为唐梓是小人中的狼虎。《卷十四·惩恶门·霸渡·霸渡》描述了郑在九的霸渡行为。需要注意的是,很多研究者将豪横和其他恶势力相混淆,如哗徒无赖等,因为这些地方社会势力常常交织在一起,不容易区别。但是在分析时,不能将豪横势力和其他恶势力视为同一种类型,因为豪横活动的组织化方式比较特殊。

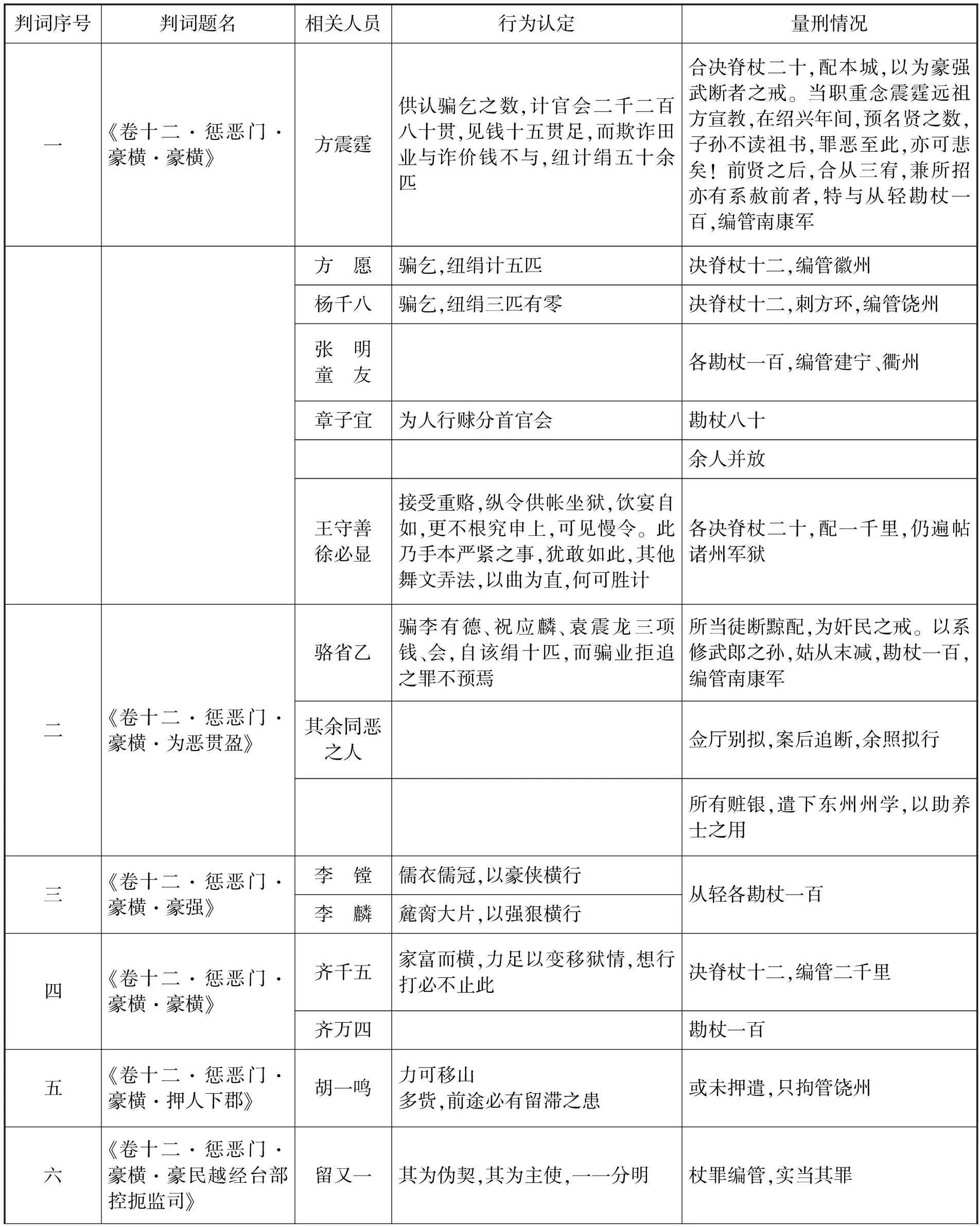

因此,豪横现象在宋代社会具有相当程度的普遍性。正因为如此,很多学者在研究豪横问题时,常常不局限于卷十二豪横判词,而是将与之相似的判词结合进行分析,如陈智超、大泽正昭等。从《名公书判清明集》豪横判词来看,由于统计口径不同,因此其研究案例数量表现不一。陈智超先生统计了二十户豪横实例,分别为方震霆、骆省乙、李镗李麟、齐振叔、胡一鸣、留又一、张景荣、骆一飞、陈瑛、杨子高、王元吉、谭一夔、金四三、王东、官八七嫂母子、潜彝父子、俞行甫、定国兄弟、胡小七、蒋元广。(14)参见前引⑦,邓广铭等主编书,第250-256页。其中,后五个实例并非专门收录在豪横判词一类之中。李永卉统计了豪横十户,即方震霆、骆省乙、齐振叔、骆一飞长子、陈瑛、杨子高、王元吉、谭一夔、赵若陋、官八七嫂母子。(15)参见前引,李永卉文。其中,赵若陋一案并未收录在豪横判词之中。海丹统计了豪横十二户,即方震霆、骆省乙、李镗李麟、齐千五、张景荣、骆一飞父子、陈瑛、杨子高、谭一夔、何贵、王东、官氏母子。(16)参见前引,海丹文。其未统计“胡一鸣”一户。而大泽正昭则不仅统计了十四户,即方震霆、骆省乙、李镗李麟、齐振叔(千四)万四、胡一鸣、留又一、张景荣景贤兄弟、骆一飞父子、陈瑛、杨子高王元吉、谭一夔谭三俊陈节等、何贵金四三、王东、官八七嫂母子,而且根据研究需要将《名公书判清明集》一书所收录的所谓地方权势者和豪民的相关判词均纳入研究范围。(17)参见前引⑧,大泽正昭文。显然,大泽正昭的研究思路比较妥当,这种妥当性就在于其将李镗和李麟、杨子高和王元吉视为一个案例,而判词本身也是一并叙述的。不过,大泽正昭所研究的地方权势者的范围大大超出了豪横或者豪民本身所具有的内涵,因此,其虽然有助于描绘出地方社会中的种种势力,但是可能会混淆地方权势者和豪民,加上其所关注的焦点不在法律层面,因此,本文仍然以《名公书判清明集》十四个豪横判词为基础来分析。(见表1)同时,十四个豪横判词作者分别是蔡久轩(5个)、吴雨岩(3个)、宋自牧(3个)、马裕斋(1个)、胡石壁(1个)、刘寺丞(1个)。这些名公们在研究时应被视为具有同样的知识背景,在豪横现象上具有同样的认识方式。正因为如此,有学者在分析蔡久轩时认为:“蔡杭对地方官不敢治,不能治或放纵不治的地方恶豪,都依法进行了严惩。”(18)郭东旭:《宋代法律与社会》,人民出版社2008年版,第215页。还有学者在分析胡石壁时认为:“对横行地方的豪地霸,胡颖更是严惩不贷。”(19)前引,郭东旭书,第227页。然而,现有研究未能总体分析名公们在豪横问题上的具体处理方式。

表1 《名公书判清明集》惩恶门豪横判词一览表(20)虽然《名公书判清明集》除豪横判词之外的其他判词也存在豪横现象,但是这些判词内容有的只是提及,有的只是和其他行为比较。为了便于研究,本文仍然集中于豪横判词,并将十四个豪横判词按照序号、题名、相关人员、行为认定和量刑情况进行了分类列表。

三、 豪横人员的基本特征

尽管《名公书判清明集》不同门类判词描述豪横现象的词汇各异,但是其均指向了一个特殊的群体,即豪横人员。对此,众多研究者对其进行了界定。陈智超先生认为:“所谓豪横,既非官员,也非吏胥,而是乡村中的土豪劣绅、恶霸地主。”(21)前引④,张四维辑书,第678页。其将豪横视为豪民的一部分,而豪民又是田主的一部分。(22)参见前引⑦,邓广铭等主编书,第250页。不过,日本学者大泽正昭则提出了疑问,并认为“豪民”与“豪横”的边界并不清晰。(23)参见前引⑧,大泽正昭文。此外,更多的学者将豪横进行扩大化的理解。例如,有的研究者虽然认为豪横是作恶并违反国家法律者,其与豪强、豪猾、豪民既有联系又有区别,(24)参见前引,李永卉文。但是该研究者又将豪横划分为乡村中的恶霸地主、官僚豪横(即“富人”和“贵人”中的“武断乡曲者”)、僧道豪横以及依附于豪横的势力。(25)参见前引,李永卉文。这种做法为后续研究者所继承。这就将豪横视为各种群体的普遍行为。又如,有学者认为,地方“豪横”大体上分为两类:一类是官户及子弟;另一类是地方土豪,并认为宋代地方豪强是危害地方治安,破坏基层社会秩序的一股主要势力。(26)参见郑迎光:《宋代地方社会治安问题初探》,河北大学2007年博士学位论文。还有学者认为:“《清明集》中的宋代豪横多为吏户或者富户,虽然他们也多与地方官府勾结,但其本身并非地方官员,这与历史上的地方豪强是不同的。”(27)刘小明:《唐宋判文研究:以〈文苑英华〉和〈名公书判清明集〉为中心》,华东师范大学2012年博士学位论文。这些判断均注意到豪横群体的存在,但却忽视了《名公书判清明集》虽然也提到了官吏等群体的豪横行为,但是豪横判词的汇集表明豪横具有特定的内涵。

同时,随着《名公书判清明集》材料的出现,豪横的特征逐渐得到总结。有学者将此一群体视为“豪强”,并认为“他们彼此之间仍具有一定的共性,即家庭经济状况相对富裕(拥有较多土地甚至佃户/在当地户等制划分中属于上户),掌握一定的社会、政治资源(对佃户有号召力/家族中有人为吏或为官,或本身为拥有社会尊崇地位的士人、宗室等),并且作风豪横”。(28)前引,海丹文。王善军则归纳了强宗豪族所具有的特点:第一,具有雄厚的经济势力。第二,在上层具有一定的政治靠山。第三,控制基层政权。第四,强固的宗族组织。(29)参见王善军:《宋代宗族和宗族制度研究》,河北教育出版社2018年版,第149-150页。还有研究者将豪横视为“地方上具有财、权、势等资源优势,而又以为恶不法作为其获取利益的主要方式的群体”。(30)谢明清:《宋代江西豪横与地方政府关系研究》,四川师范大学2018年硕士学位论文。这些分析虽然归纳较为全面,但是未能从法律角度进行分析。从总体来看,豪横的特征较为复杂,但是具有以下方面的法律特征。

首先,豪横是核心人员。豪横一词在判词中既可以作为名词,也可以作为动词。从判词描述来看,名公们所指斥的豪横均是特定的个体,有姓有名,如方震霆、骆省乙、李镗、齐千五、胡一鸣、留又一、张景荣、骆一飞、陈瑛、杨子高、谭一夔、何贵、王东、官八七嫂。有些判词虽然也将其他人员和上述豪横一并叙述,但是其他人员只是与豪横相关联,并非豪横本身,如李镗和李麟、张景荣兄弟、骆一飞父子、杨子高和王元吉、官八七嫂母子等。名公吴雨岩在《卷十三·惩恶门·告讦·豪与哗均为民害》中直接就认为“豪与哗之为民害也”。因此,李永卉指出:“豪横既是具体的人,更是一个群体,一股势力。”(31)前引,李永卉文。在违法犯罪活动中,豪横始终发挥着领导作用,其常常被名公们视为“豪民”“豪强”“豪右”等。其说明这一类人员具有较强的影响力。

其次,豪横具有依附人员。众多研究者将豪横视为一个群体,即“户”。这说明,豪横在人员构成上不仅是一个个体,还是一个群体。李永卉指出:“豪横在做违法害民的事情时,一般不直接出面,而是指使依附者,其中有干人、配军、罢吏、凶恶、讼师等。他们依仗主人的势力,霸道乡间。”(32)前引,李永卉文。在判词中,这些依附人员常常被称为“爪牙”“恶少爪牙”“恶少过犯”“爪牙鹰犬”“同党”“无赖”“仆厮”“腹心干仆”“强恶爪牙”等等。豪横与依附人员之间存在明显的人身依附关系,判词常常提到“主使”“助恶”等。这种人身依附关系既有血缘关系,如同一家庭、同一宗族,在判词中常常表现为兄弟、父子、母子、同姓等,也有非血缘关系。这些依附人员听从豪横指挥,并从事各种违法犯罪活动。

再次,豪横常常有交结人员。所谓交结人员,就是与豪横相勾结的官吏。虽然在《名公书判清明集》判词中描述有的官吏也具有豪横行为,但是两者具有本质的区别,官吏所依赖的是官方权力,而豪横人员更多的是使官方权力为自己所利用。所以,有研究者认为:“为了谋取非法利益,豪强会勾结胥吏和正式官员,但他们毕竟不是权力的合法拥有者,其经济势力和地方威慑力与国家权力没有直接的关系,所以他们对国家权力系统的依附性比胥吏要弱得多。甚至他们的势力膨胀到一定程度,往往过分忽视国家的管理,机会来临之时,政府即对他们进行镇压。”(33)牛杰:《民讼官——宋代民众对官员的诉讼抗争论略》,载《云南社会科学》2005年第3期。这说明豪横人员和官吏违法性质是不同的。在判词中,这些与豪横人员交结的官吏既有卸任的官吏,也有现任的官吏,其常被称为“罢吏”“推吏”等。上述交结人员既为豪横提供了违法犯罪人员,也为其提供了保护伞。

又次,豪横拥有大量财富,具有逐利性。从豪横一词来看,“豪”一字已经体现了其积累了一定财富。从判词描述来看,豪横始终与经济利益相联系,如抢夺财产、骗钱、高利贷等活动。《卷一·官吏门·禁戢·禁戢摊盐监租差专人之扰》认为应该禁止高利贷,“所有部内有一等豪猾,将钱生放,多作盐钱名色扰民,合与禁约”。在判词一中,蔡久轩认为方震霆“承干酒坊,俨如官司,接受白状,私置牢房,杖直枷锁,色色而有,坐听书判,捉人吊打,收受罢吏,以充厅干,啸聚凶恶,以为仆厮,出骑从徒,便是时官,以私酤为胁取之地,以骗胁为致富之原,吞并卑幼产业,斫伐平民坟林,兜揽刑死公事,以为扰害柄把”。在判词二中,蔡久轩又认为:“鄱阳之骆省乙者,以渔猎善良致富,武断行于一方,胁人财,骗人田,欺人孤,凌人寡,而又健于公讼,巧于鬻狱。”此类描述均涉及“钱”“财”“田”等财产问题。

最后,豪横策划甚至直接参与违法犯罪活动,具有不法性。豪横一词中的“横”也体现了此类群体行为的非法性。从判词描述来看,其常常使用“阎罗”“乡井之害”等说法,强调豪横活动违犯国法。在判词二中,蔡久轩认为“今骆省乙敢为奸慝,反以司存为骗胁之张本,干犯刑宪,莫此为甚”。在判词六中,吴雨岩认为“此其有关于朝廷上下之纪纲,未可以细故视之”,同时认为“事关利害,欲望省部以纲纪为念,索回仓司人案,发过本司,……特为纪纲设,案并详悉备申,仍牒报本州”。在判词十一中,宋自牧认为“盖世间未有如一夔之豪横,而不顾国法者也”。在判词十二中,马裕斋认为“世降俗薄,私欲横流,何所不至,所借以相维而不乱者,以有纪纲法度耳”。这说明,在名公们看来,豪横活动扰乱了国法纲纪。

所以,豪横违法犯罪活动实际上具备了集团犯罪的基本特征。由于这种集团性活动对当地社会秩序具有极大的破坏性,因此,名公们在施政活动过程中常常将豪横作为一种独特的对象予以强调。

四、 豪横行为的认定焦点

从上述描述来看,豪横人员的违法犯罪行为涉及面非常广,既有人身侵害,也有财产犯罪。陈智超先生将豪横犯法归纳为“侵夺国课”和“擅作威福”,前者是指把封建国家的财政收入用种种方式攫为己有,后者是指侵犯国家的行政权、司法权等等。(34)参见前引⑦,邓广铭等主编书,第257页。王善军认为强宗豪族对基层社会的破坏主要表现在以下三个方面:一是违法犯禁,杀人害物,破坏封建法制;二是封山占水,强取豪夺,破坏封建经济秩序;三是武断乡曲,扰乱社会,破坏人民正常生活。(35)参见前引,王善军书,第150-156页。更有学者指出:“宋代的豪强犯罪行为呈现出残酷害民、与官府对抗及与地方贪官污吏勾结的特征。”(36)前引,郑迎光文。还有学者将豪横的非法活动归纳为侵占土地与水利、擅威乡里、抗拒租税和非法经营。(37)参见前引,李永卉文。这些研究虽然描述分析了豪横的具体活动,但是其更多地停留在社会影响之上,也没有从法律角度进行深入分析。特别是,名公们对豪横行为量刑时只认定了一部分违法犯罪行为性质。这就引出了一个问题:为什么会出现此种案件事实和行为认定之间的差异?笔者以为,这种现象和豪横人员的逐利性密切相关,因为豪横人员之所以为名公们所重视,原因就在于豪横人员通过种种手段攫取大量不义之财。而这种手段是非常隐蔽的。这可以从判词中引用的法律条文和名公们对豪横人员行为性质的认定两个方面发现此种现象。由于并不是所有豪横判词均引用法律条文和认定行为性质,所以,这里只分析判词一、二、九、十和十一中相关法律条文。(见表2)

从判词引用的法律条文来看,其大致有以下特点:一是法律形式的多样性。既有敕,也有律。有些判词则只提及“在法”,而没有说明法的形式种类。二是法律条文既有涉及人身犯罪、诈伪行为犯罪,也有财产犯罪,而以财产犯罪为主,即各种取财行为。三是既有通过官方人员强制取财,如判词一“州县及坊务”和“公事追捕人”等,或者伪托官方名义取财行为,如判词二“诈为官私文书”、判词十“诈为制书”等。这种取财方式体现了豪横借助官方权威的意图。四是既有通过民间暴力强制取财,如判词一“诈欺官私,恐吓取财物”,判词二“恐吓取财”等;也有通过欺骗方式取财,如判词九“欺诈取财”,判词十一“欺诈取人财物”。这种取财方式体现了豪横存在民间暴力。五是伪托合法形式取财,如判词一“强卖买、质借、投托之类”,判词九“以卖买、质借、投托之类为名”,判词十“质借、投托之类为名”,判词十一“以卖买、质借、投托之类”等。这种取财方式则反映了豪横取财方式的隐蔽性。可见,豪横取财行为方式具有多样性。

同时,在上述判词中,名公们在作出量刑结果时对豪横所有人员行为性质进行了认定。在判词一中,方震霆骗乞数量,官会二千二百十八贯,钱十五贯足,若不算欺诈田业和诈价钱,合计绢五十余匹;方愿骗乞数量合计绢五匹;杨千八骗乞数量总计绢三匹有零。在判词二中,骆省乙骗钱和会总计绢十匹。在判词九中,陈瑛依附人员吴与谋骗数量计五百贯以上,同时,还受保借钱一百贯。在判词十中,杨子高有财赃,王元吉父子供述伪造货币五百贯,又有打人、占据良人女为小妻逼迫其父自缢等行为。在判词十一中,谭一夔伪造制书,系犯死罪;谭三俊、陈节和谭一夔同谋夺谢小一山地;谷昌帮助谭一夔欺诈取财;陈德帮助谭一夔锁缚取财;萧明、谭兴助主为恶等等。这些认定的重心就是骗取财物,而豪横依附人员和交结人员所作所为的最终目的也不例外。

由此可见,豪横人员的违法犯罪行为始终是与财产相关联的。这种特点显然和其他群体违法犯罪活动不同,因为其他群体虽然也涉及财产犯罪,但是其在行为上具有自身的特点。例如官吏财产犯罪往往是与自身拥有官方权力有关。又如,地痞无赖财产犯罪往往利用自己的暴力来进行。而豪横人员财产犯罪却需要借助官方权力和民间暴力两种权力并伪托合法外衣来进行,因而其在行为方式上更为隐秘。正因为如此,有学者认为:“这些豪横之所以能横行霸道,也与其利用财富力量勾结官吏左右公权有很大关系。”(38)张锦鹏、陈琳玲:《南宋“富民”涉讼案件类型与特点——以〈名公书判清明集〉为研究对象》,载《国际社会科学杂志》(中文版)2020年第3期。

五、 豪横人员的司法处置

由于豪横活动对地方社会秩序具有极大的危害性,因此,宋代统治者采取了一定措施来抑制豪横势力的发展。李永卉认为宋代政府对豪横的惩处主要采取重惩对抗政府者、轻惩一般豪横和严惩依附势力三种办法。(39)参见前引,李永卉文。李坚则认为,国家对于闽粤赣边区土豪的控制主要通过两种途径:一是驻扎数目相当的兵力,确保州县有足以制衡的力量;二是对土豪示以恩信。(40)参见李坚:《土豪、动乱与王朝变迁——宋代闽粤赣边区基层社会的演变》,载《韩山师范学院学报》2008年第4期。上述做法体现了传统社会治理恩威并施的政治解决思路。从判词来看,名公们对豪横人员的处理具有独特性,即从法律角度来处理豪横问题。不过,虽然豪横人员行为已经违犯国法,但是名公们却往往根据具体情况来进行处置,具有极大的自由裁量权。对此现象,李永卉认为:“对于一些触犯刑律又未危及统治的豪横,处罚往往从轻,与法律规定相差甚大。”(41)前引,李永卉文。其结论主要基于判词中所提到的律文和实际处刑之间的差异而得出的。其主要原因在于三点:一是宋政府惩处豪横的目的主要是威慑,而不是完全诛灭;二是豪横本身势力强大;三是宋代地方官任期较短。(42)参见前引,李永卉文。实际上,上述认识忽视了宋代执行刑罚的特点:一是宋代存在折杖法。“折杖法制定后,在宋代文献中就出现了两种不同系统的刑罚名称,一种为笞、杖、徒、流、死五刑系统之法定刑名称,即本刑。如‘徒二年’‘流三千里’。通常用之于正式的法典、法规,如《宋刑统》《庆元条法事类》。另一种为宣告刑名称,是本刑经折杖法比折后的刑罚,如‘决臀杖二十’‘决脊杖十八’,有时还附加编配法等从刑。一般用于皇帝对某案的裁决、特旨处分,或对某事发布的诏令(常见于宋初)。也用于司法机构对案件所作的复核,以及法官的判案。宣告刑一般来说,即是实际执行刑。《名公书判清明集》(以下简称《清明集》)所载判案便是典型的宣告刑例子。”(43)戴建国:《宋代法制初探》,黑龙江人民出版社2000年版,第141页。二是宋代广泛使用附加刑。“宋代刑法的一个重要特色,是附加刑的广泛运用。”(44)前引,戴建国书,第143页。“由于采用附加刑,宋代统治者将罪犯的刑罚处置分成了两种:对一般犯人,依折杖法给予从轻发落;对重案、要案之犯,除实施折杖法之杖刑外,还以附加配隶法或编管法等刑罚方式从重惩处。这是两宋时代刑法所具有的灵活变通的特点。”(45)前引,戴建国书,第144页。折杖法的实施和附加刑的运用使得豪横问题的司法处置更为特殊。由于豪横违法犯罪活动具有集团性特点,因此有必要深入研究名公们处理豪横问题时所宣告的刑罚背后体现的司法行动逻辑。

其一,在主刑适用上体现了名公们将豪横人员和官吏人员同等对待的态度。宋代主刑有死刑、流刑、徒刑、杖刑和笞刑。(46)参见戴建国、郭东旭:《南宋法制史》,人民出版社2011年版,第61页。由于实行折杖法,因此名公们在对待豪横群体时量刑各有差异。从总体来说,由于豪横群体既有核心人员,也有依附人员,还有交结人员,因此,名公们根据具体违法犯罪事实进行了区别对待。对于豪横本人,名公们所宣告的主刑既有流刑,如判词一、九、十、十一、十二提到的“脊杖二十”实际上是“流三千里”的折杖结果,也有徒刑,如判词二、四、七、八、十三提到的“脊杖十五”和“脊杖十二”等,实际上是徒刑的折杖结果,还有直接处以杖刑,如判词三提到的“勘杖一百”。其未见适用笞刑折杖的做法。在同一判词中,豪横处刑在所有成员中通常最重。这表明名公们对于这类人员的重视。虽然量刑较重,但是并不意味着不考虑特殊情节。在判词一中,方震霆本来决脊杖二十,配本城,因为远祖方宣教关系而从轻勘杖一百,编管南康军,主刑从流刑减为杖刑。在判词二中,骆省乙本来处以徒刑并黥配,但因为是修武郎之孙而减为勘杖一百,编管南康军,主刑从徒刑减为杖刑。在判词十四中,官八七嫂因为年老而只要求合追正身。

对于豪横依附人员,名公们也是广泛运用流刑、徒刑、杖刑、笞刑,甚至情节轻微的不追究责任。有些判词中,名公们认为有些依附人员可以适用死刑,如判词十的王元吉可以适用绞刑、判词十四的官日新杂犯死罪,但最终减为流刑,即“脊杖二十”,实际上和豪横本人一样量刑。这说明名公们虽然对豪横本人和依附人员有区别,但是有时仍然同等看待。而对于豪横交结人员,判词中对于量刑细节交代不多,但是名公们也非常重视交结人员的处理。在判词一中,王守善、徐必显两人量刑既重于方震霆本人量刑,也明显重于方震霆依附人员量刑。在判词七中,毕监税和李巡检的处理并未涉及量刑,只是提出了行政处理方式。在判词十四中,官世肃的处理情况并不清晰,只是要求进行处罚。显然,对于交结官吏的处理,虽然在判词中并不明确,但是名公们仍然非常警惕。需要注意的是,若以“脊杖二十”作为关键词进行检索,可以发现名公们适用此一刑罚的次数大致持平,这体现了名公们将豪横人员置于和官吏人员同等对待的地位。(47)根据数据库检索,“脊杖二十”出现频次,《官吏门·禁戢》1条,《赋役门·限田》1条,《户婚门·墓木》1条,《人品门·公吏》6条,《惩恶门·奸秽》1条,《惩恶门·豪横》7条,《惩恶门·奸恶》3条,《惩恶门·诳惑》1条,《惩恶门·竞渡》1条,附录文集3条。其也符合宋代共同犯罪的量刑原则之一,即强盗犯罪不分首从。(48)参见魏殿金:《宋代刑罚制度研究》,齐鲁书社2009年版,第130页。

其二,在从刑适用上体现了名公们防范豪横群体重新聚集的意识。“从刑最主要的有配隶刑和编管刑,通常适用于重罪犯。”(49)前引,戴建国、郭东旭书,第63页。在豪横判词中,名公们也广泛适用附加刑。从总体来看,附加刑主要有“配”和“编管”。有些判词明确提到“刺”或者“刺配”,这实际上是宋代配隶刑中的刺面配隶。通常来说,编管和配刑都是“以地分远近别轻重”,编管刑有邻州、五百里、千里甚至两千里之差,而配则有本州、邻州、五百里、一千里、二千里、二千五百里、三千里、广南、远恶州、沙门岛之别。(50)参见前引,魏殿金书,第175页。由于豪横本人、依附人员和交结人员常常均会被处以编配或者编管,因此,编配或者编管地点就成为名公们关心的问题。

通常来说,同一个判词中不同人员的编配和编管地点均是不同的。在判词一中,方震霆编管南康军,方愿编管徽州,杨千八编管饶州,张明编管建宁,童友编管衢州。在判词八中,骆一飞编管池州,曹杰编管五十里。至于骆一飞两个儿子虽然均被处以编管或者刺配,地点并未明确,但是显然编管或者刺配地点肯定不同于骆一飞。在判词九中,陈瑛配一千里,吴与配五百里,李三六配三百里。在判词十中,杨子高刺配英德府牢城,王元吉配广南远恶州军。在判词十一中,谭一夔配二千里,谭三俊、陈节编管五百里,谷昌配千里,陈德配千里,萧明、谭兴编管五百里。在判词十二中,何贵配一千里,叶三三编管五百里。在判词十四中,官八七嫂仍牒饶州,官日新刺配新州,官衍编管汀州,杨十一、符大二、符大四、傅六三、蔡六一、余小大、范廿三编管五百里,李胜等编管邻州。从上述处刑来看,虽然在一些判词中依附人员处刑相同,但是绝大多数判词中编配或者编管地点均不同。这种地点的差异蕴含着名公们防范豪横人员重新聚集起来的意图。当然,此种做法在其他群体性违法犯罪活动中也是存在的。值得注意的是,针对豪横人员的从刑有一种比较特殊的刑罚,即移家,如判词八中对骆一飞采取“移其家”,其目的是“严与拘监,毋得放还,为本乡害”。而宋代有移乡的刑罚种类。有学者认为,移乡是一种五刑之外的流放刑,仅仅适用于“杀人应死会赦免者”,且须犯罪者与被害人(死者)周以上亲(伯叔父母、姑、兄弟、姊妹、妻子及兄弟之子以上亲属)住家相距在千里之内,目的在于防止(避免)被害者家人复仇。(51)参见前引,魏殿金书,第96-97页。同时,“将犯人强制与有血缘关系的宗族乡党相脱离,移徙他乡,无疑是一种较重的刑罚”。(52)戴建国:《宋代刑法史研究》,上海人民出版社2008年版,第230页。显然,“移家”不同于“移乡”,是专门对付豪横人员的一种附加刑。(53)根据数据库检索,“移乡”只出现1处,在《户婚门·离婚》之中,“移家”也只出现1处,在《惩恶门·豪横》之中。这从一个侧面体现了名公们在适用从刑时的法律意图。

其三,在财产处置上体现了名公们剥夺豪横人员的意图。由于豪横具有逐利性,因此,豪横人员财产的处理也成为名公们考虑的问题。从判词来看,其处理方式不一,如监赃、监还、免监赃等。在判词二中,其将所有赃银充作了东州州学费用。在判词八中,依附于骆一飞的徐超处以免监赃。虽然没有说明原因,但是这也说明了对财产的处理态度。在判词九中,茶食人李三六处以监赃所夺钱业。在判词十中,王元吉处以“赃监家属纳”,也就是说要求家属交出赃款。在判词十一中,谭一夔监赃,谷昌监赃,陈德监赃。在判词十三中,王东监税钱。在判词十四中,提到拆官氏家牢房、屋宇和私盐库等。从上述判词来看,豪横本人、依附人员和交结人员均存在财产处置问题。虽然财产处置并不是所有判词描述的重点,但是若以“监赃”(54)根据数据库检索,“监赃”出现频次,《官吏门》5条,《户婚门》1条,《人伦门》1条,《人品门》5条,《惩恶门》10条。其中,豪横判词3条。和“监还”(55)根据数据库检索,“监还”出现频次,《官吏门》1条,《户婚门》11条,《人伦门》1条,《人品门》1条,《惩恶门》2条。其中豪横判词1条。进行检索,可以发现“监赃”主要针对官吏贪赃行为,而“监还”主要针对民间财产交易行为。这说明,豪横人员的违法犯罪财产在性质上可能被视为贪赃,也会涉及骗取财产的归还问题。

所以,尽管名公们对豪横人员的司法处置在刑罚适用上和其他人员并无差异,但是在刑罚运用模式上依然表现出其特殊性。之所以会出现此种现象,实际上与名公们维护社会秩序的安全意识有关,因为豪横违法犯罪属于集团性活动。而这种安全意识决定了刑罚的运用模式。正如有学者在讨论宋代编配政策制定时认为“上述政策所反映出来的目标,并不完全是出于罪刑相适应的考虑,或者为国家需要劳力的地区提供劳动力的考虑,所有这些目的都必须与维护国内安全的需要相平衡”。(56)[美]马伯良:《宋代的法律与秩序》,杨昂、胡雯姬译,中国政法大学出版社2010年版,第360页。豪横问题的司法处置实际上也遵从着此种行动逻辑。

六、 宋代豪横处理的启示

从上述研究来看,宋代豪横问题已经引起司法人员的普遍关注。这种关注不仅意味着传统社会中存在着一种特殊的社会势力,即豪横,而且也预示着必须从法律层面对其予以有效解决。从现实来看,随着扫黑除恶专项斗争的展开,打击黑恶势力已经成为当前基层社会治理的重中之重。而从宋代豪横势力的司法处理来看,或许可以获得以下三个方面的历史启示。

第一,认识豪横身份的模糊性,防止依身份简单化处理。尽管名公们在判词中对豪横进行了专门的身份识别,如“豪强”“豪富”“豪猾”等,但是豪横在社会身份上并没有特殊之处,其仍然处于“民”的地位。虽然有些豪横人员有可能取得了官方身份,但是官方身份的获得并不意味着其在社会地位上的改变。有学者认为:“宗族、士绅和豪富,可以视为在中国古代基层社会中的三种典型的非官方力量。这三种身份并不是绝对排斥的,在实际生活中,一个兼有上述两种甚至三种身份的情况并不少见。不论如何,他们都是民间的有力之士,他们的影响力既可以通过纳入到官方或半官方的管理体系之中,比如通过承担职役发挥出来,也可以独立于政府之外发挥作用。”(57)前引③,张德美书,第98页。正因为如此,要在司法认定过程中有效地识别豪横人员并不容易,否则就不会出现对基层社会秩序不同群体分类的差异现象。这种身份识别的困难在当前黑恶势力研究中亦存在。例如,有学者在研究乡村“混混”时认为,其是指“那些在普通农民看来不务正业,以暴力或欺骗手段牟取利益,对农民构成心理强制,危害农民人身和财产安全,扰乱乡村生活正常秩序的人群”。(58)陈柏峰:《乡村江湖:两湖平原“混混”研究》,中国政法大学出版社2019年版,第10-11页。不过,该作者又将乡村“混混”与历史和现实中的某些边缘人群,如光棍、恶霸、盗匪、社会型盗匪、侠士、秘密会社、黑社会组织等进行区别。(59)参见前引,陈柏峰书,第13页。实际上,“混混”虽然也属于一种恶势力,但是在某种意义上来说,其还不足以称为黑社会组织,因为后者的组织化程度是最高的。而豪横势力虽然也具有一定集团性,但是其和上述群体仍然是有差异的,因为其并不是社会的边缘群体,相反其可能会潜藏于士农工商各个阶层。正因为认识到这一点,所以,有学者在谈到农村黑恶势力时认为:“农村黑恶势力往往是由各个乡村‘混混’连接起来的利益团伙,其连接的纽带是地方‘能人’。多数情况下,这些‘混混’并不以黑恶势力的脸面示人,而往往以市场主体面目示人。”(60)吕德文:《清除黑恶势力生存的灰色空间》,载《北京日报》2018年2月5日。其并没有将黑恶势力和“混混”相混同。正因为如此,在处理豪横问题时,在法律上不能简单地赋予其某种身份就能够直接进行处理,因为其本身可能并不具备黑社会那样的组织形态。

第二,认识豪横行为的隐蔽性,厘清官方权力和民间暴力的定位。豪横人员虽然在判词中均得到了处理,但是其在行为模式上却常常表现出两种形态:一是豪横人员通常并不直接出面实施暴力行为或者强迫行为,而是借助于依附势力来进行;二是豪横人员获得非法利益往往采用合法形式,而不是直接掠夺方式。要做到上述两点,通常的所谓恶势力,如当时出现的地痞无赖等,是难以做到的。这种现象在当前基层社会中也是存在的。例如,陈柏峰就指出:“在现实中,混混的绝大多数活动,尚不属黑恶,而是出于灰色地带。即使在混混组成的江湖中,也存在分化和分层。处于顶层的混混已经企业家化,他们是乡村江湖的最大获益者,是乡村治理中最大的分利者,但他们往往并不直接采取黑恶性质的暴力手段,更不会亲自采取暴力手段,大多只是‘以暴力为后盾’的威胁。”(61)前引,陈柏峰书,第417页。在这种情况下,“混混”属于依附势力,而不能被视为豪横。不过,这并不意味着其中一些人员不会进行转化,如“混混”的企业家化。在这种情况下,由于豪横人员在占有资源过程中并不直接出面,因此在行为的不法性认定上就会带来很大的困难。所以,有学者认为:“当前的农村黑恶势力,更多情况下是通过合法的市场行为获取灰色利益。因此,农村黑恶势力具有明显的‘灰色化’趋势。”(62)前引,吕德文文。也就是说,在很多情况下,黑恶势力要实现合法方式获得非法利益,必然要借助官方权力和民间暴力,要么据其一,要么据其二。所以,要有效应对黑恶势力,就必须认识到这种社会势力的两面性。而在处理方式上则需要从行为入手,掌握不法意图的联络性,最终采取集团性解决办法。

第三,认识豪横组织的松散性,构建有效的治理体系。尽管豪横人员具有一定的组织性,但是这种组织性力量并不强大,因为在豪横人员、依附人员和交结人员之间并没有形成一种组织化的结构。之所以会出现这种结构,是因为这三类群体所追求的目标并不一致,豪横人员的典型特征是逐利性,依附人员的典型特征是暴力性,而交结人员的典型特征是权力性。虽然这三者均能够通过利益纽带进行连接,但是这种连接方式是非正式的,必然最终导致组织的不稳定。一旦遇到外部压力干涉,其很容易土崩瓦解。在这一过程中,交结人员最不具有稳定性,因为在传统官僚体制下,地方官员的任期制或者上级对下级的种种监督必然导致交结人员的不稳定,从而导致豪横人员、依附人员和交结人员难以形成持续性的组织。正因为如此,一旦国家权力形成有效的力量,就必然具有压倒性态势。所以,有学者认为“农村黑恶势力并不热衷于组织化,更多情况下是以松散的个体存在,通过地方‘能人’连接起来,但两者之间并不一定有上下级间的庇护关系,只是临时性的相互利用关系”,同时,“农村黑恶势力往往隐藏在宗族、姻亲、朋友等乡村社会网络之中,并不需要建立类似于陌生人社会里的黑社会性质的组织关系”。(63)前引,吕德文文。在这种情况下,一旦展开对黑恶势力的打击,在效果上是立竿见影的。然而,由于组织的非正式性,其更多地嵌入在社会关系网络之中,因此,在认定集团性时就可能难以准确把握。同时,由于社会关系网络本身具有一定的韧性,因此,要想从根本上解决黑恶势力,必须从更深层次上构建有效的治理体系,防止不同人员之间形成相对稳定的非正式结构。

总之,豪横现象意味着传统社会中存在着一种特殊的社会势力,这种社会势力既利用官方权力,也充分利用民间暴力,追逐各种经济利益。反过来说,官吏犯罪和民间纠纷的背后也可能存在着豪横这种力量。正因为如此,在扫黑除恶斗争中,必须厘清不同群体违法犯罪行为类型,并关注这些群体之间的交叉性,最终从根本上瓦解黑恶势力的生存基础。