应用“五构概念”教学法整体设计“适应是自然选择的结果”的方法探微

邹学欣

摘 要:在聚焦重要概念的单元整体教学研究背景下,以“适应是自然选择的结果”为例,尝试使用“五构概念”教学法进行教学设计,在有效构建概念的同时落实生物学学科核心素养的发展。

关键词:单元整体设计;“五构概念”教学;自然选择

聚焦重要概念的整体教学设计是高中生物学教学中落实学科核心素养的重要途径。在单元整体教学中,教师需将单元分解成若干次位概念的课时进行教学。“五构概念”教学法,即通过解构概念形成图式、创设情境初构概念、活动论证重构概念、整合建模架构概念和迁移拓展创构概念,帮助教师理清教学目标、重组整合教学内容,开展概念的深度学习课堂,从而使学生整体、深入地掌握概念和规律之间的内在联系,提高解决问题的能力,落实学科核心素养。文章以“适应是自然选择的结果”为例,聚焦重要概念,结合“五构概念”法,进行单元、课时教学设计。

一、 解构单元概念体系,设计单元学习图谱

(一)关注重要概念,梳理单元整体概念体系

本单元属于必修2“遗传与进化”模块。在遗传与变异知识学习的基础上,学生深入了解适应与进化的证据,学习现代生物进化理论,认同生物的多样性和统一性,形成进化与适应观,也为选择性必修2“稳态与环境”模块学习种群、群落和生态系统做好准备。本单元的重要概念“适应是自然选择的结果”,是在“种群中生物的变异性”等5个次位概念基础上形成,与“丰富多样的现存物种来自共同祖先”这一重要概念共同支撑了大概念“生物的多样性和适应性是进化的结果”。梳理各概念之间的关系,如图1所示。

(二)指向学科核心素养,确定单元学习目标

(1)通过对适应性形成、生物进化理论和物种产生机制的探究,能用进化与适应观认识到生物的统一性、多样性和复杂性,形成科学的自然观、世界观。

(2)通过活动模拟与演绎推理,认同种群中普遍存在的变异是适应与进化的前提、自然选择使有利变异积累让生物更好地适应环境的观点,说明适应的形成。

(3)通过运用数学方法计算种群中基因频率的改变,说出自然选择的影响和进化的本质,并树立用数学方法解决生物学问题的科学探究意识。

(4)运用分析与比较、模型与建模的科学思维,构建阐释现代生物进化理论的主要内容和物种形成的基本途径。

(5)通过对“药物滥用”“生物新品种诞生”等现象的讨论,学会运用生物学知识和方法关注社会议题、做出合理判斷,解决生活生产中的实际问题,形成科学用药的健康生活习惯、环境保护的生态意识和保护生物多样性的公民意识。

(三)围绕“情境—任务—活动—评价”主线,设计单元学习图谱

以“情境—任务—活动—评价”为主线开展教学活动,是学生进行深度学习和发展学科核心素养的有效途径。具体课时分安排与学习路径如图2所示。

二、 “初构”“重构”“架构”和“创构”概念,实施课时教学

以“适应是自然选择的结果”课时教学为例,教学过程具体如下。

(一)创境生疑,初构概念

创设真实情境:桦尺蠖是农业中常见的森林害虫,常以桦树叶为食。桦尺蠖的体色各有差异,大致可分为灰白色和暗黑色两种表型,翅上斑纹也有区别。学生辨析研究对象范围,学习种群的概念,并结合已有的遗传变异知识做出“桦尺蠖种群中各体色出现概率大致相同”的判断。教师补充呈现事实资料:19世纪中叶前,曼彻斯特的人们见到的这种蛾大多数是灰白体色,种群中占比达90%以上;20世纪初,桦尺蠖体色“黑化”,该地区黑蛾所占的比例激增至接近100%。

核心问题:“为什么桦尺蠖在种群中体色比值有差异?工业革命前后,种群中体色比例为什么会发生反转?”

设计意图:学生基于原有知识与能力进行预判的结果与事实不符,形成思维冲突,暴露迷思概念,引发好奇心和求知欲。伴随问题的提出,学生明确学习目标,快速融入情境为探究做好准备。

(二)活动探究,重构概念

问题:环境的不同,是使桦尺蠖种群中体色比例不同的原因吗?

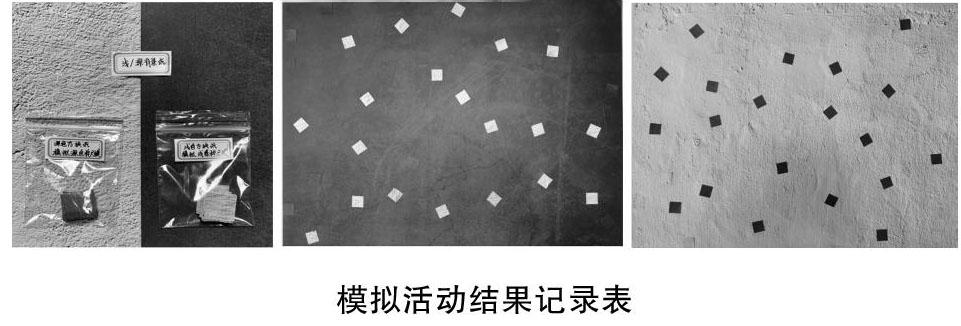

模拟活动:用深/浅色方块纸模拟桦尺蠖,用浅或深色背景纸模拟环境,5人学习小组在60s内数出背景纸上的深、浅方块纸数目并记录。

小组合作学习,进行讨论分析:①活动模拟的是什么过程?结果意味着什么?②不同环境中优势性状一样吗?这说明了什么?③环境是否直接决定了哪种性状是优势性状?④环境中还有哪些因素会影响桦尺蠖的存活率?请举例说明。

设计意图:学生通过参与模拟活动,亲身体验生物间的生存斗争,产生直观的情绪体验,用自己模拟的结果有力支撑“优势性状个体在特定环境中有生存和繁殖优势”概念的形成。以模拟活动结果为材料,在层层递进的问题分析中,辨思环境与生物关系的复杂影响,纠正迷思概念,认同“生存繁殖优势的形成是自然选择在特定环境中作用的结果”,逐步完善构建出新概念。

追问:“幸存的桦尺蠖后代容易被捕食吗?从统计学的角度分析,幸存桦尺蠖后代种群中体色会有什么规律?”引发学生深入思考做出假设,并尝试设计实验探究。

情境支架:20世纪50年代,科学家将暗黑色桦尺蠖和灰白色桦尺蠖分别标记后放养在不同地区,经一段时间后将释放的蛾尽量收回,统计其数目,结果如表1所示。

活动:学生分析实验数据,计算比较优势性状在释放种群与回收种群中的占比变化,寻找规律,修正假设得出结论。

设计意图:教师提供科学史实验资料,为学生搭建起科学探究的思维台阶。学生通过假设推理、设计实验,透过数据发现规律,认识到“世代的自然选择使优势变异保存并积累”,从而理解“自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境”,在演绎归纳中达成“适应”概念的构建。

(三)整合建模,架构概念

活动:学习小组讨论梳理新学习的各概念之间的联系,在学案上完成概念图。结合“适应的形成”过程解释“桦尺蠖种群中体色比值有差异”的现象,小组代表发言,组间互评。