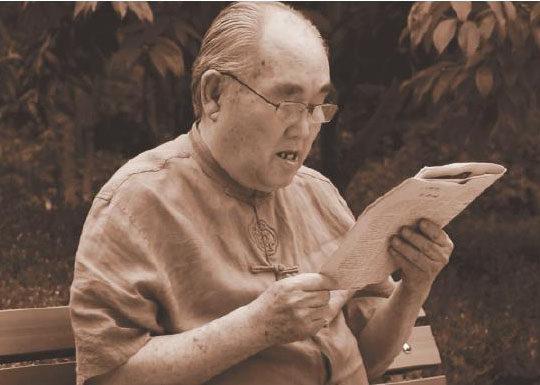

追忆恩师王学仲先生

孙伯翔

2013年10月8日上午,惊闻黾翁王(学仲)老仙逝之噩耗,椎心泣血,悲痛至极。整个白天,我都沉浸在哀思之中;入夜,更是辗转反侧,难以入眠。42年的师生情缘,其间的种种过往依稀如昨,先生对我的教诲、呵护,历历在目,一时间心绪纷呈,难以言表……

入室为弟子

与先生初见是在我38岁那年。当时,先生在天津大学建筑系任教。我到教学楼内找先生求教,慕名陌拜已经心中忐忑,兼之收入微薄,拜谒求教之“礼”仅是大仿作业,羞怯之情可想而知。在教室外犹豫许久,既怕打扰先生,又难舍求教问道之心,最终还是留下。先生下课后看了我的大仿《张猛龙碑》,微微颔首,问了我的姓名,并令我十天后再拿此大仿作业找他。十天后,我再次带大仿作业求教先生,先生看似非常满意,并告诉我他的住址。第三次开始我便去先生家中求教,当时先生住在天津大学北楼宿舍(即现在的南开区鞍山西道北侧)。学校分配的住房并不宽敞,先生的书籍画作堆积半张床,给人最大的感觉就是书多,当时我就想,先生必是饱学之士。师母热情地问这问那,我一一作答,素常严肃的先生此时也显得格外高兴,当面向师母夸我,他说自己终于找到一个好苗子啦!并指示我今后临写魏碑书体,主要是《始平公造像记》,我听后高兴极了,立即叩头谢师,可能这就算“入室弟子”啦!我那时只是一名普通的工人,先生是大学讲师,地位相差悬殊;此外,我出身富农家庭,成分不好。先生肯教我书艺并收为弟子,使我倍受感动。这一份于困境中的认可,较之风光时的追捧胜强百倍,这样的深情厚谊,至今仍让我铭感肺腑。

殷切爱徒心

拜师先生后,我的书艺不断提高,时隔一年,似乎是命中注定该我有一劫——我的老伴热心肠,好管闲事,自作主张,为亲戚代买家具,不想被骗子骗走800元钱。我当时每月工资才46元,这800元对我无异于天文数字,终日苦闷,不知如何是好。很长一段时间,我精神颓废,少言寡语,懈怠浸墨,进境日趋缓慢。先生得知后,把我叫到家里,并未责怪我功课上的倦怠,而是细细为我开解。师生促膝对坐,半个多小时的箴言规劝,使我豁然开朗,抑郁之气随之消散。我临走时,先生又从口袋拿出15元并说:“这点钱不多,是为师对你的精神安慰吧!”我当时潸然泪下,这15元钱,重若千斤,师生之情,除了授业,更是关爱,我记一辈子。

过庭聆教训

从38岁拜师到60余岁,近30年间,我始终没有离开先生的亲授指航,只言片语,皆以为铭。写魏碑方始,先生即讲:“希望你将魏碑写成是钢打的,铁铸的,要将魏碑字气势显于纸上,它是健将之躯、将军之体,雄而不狰、威而不猛,方是魏碑的真谛。”

在这30年里,朝朝暮暮,岁岁年年,我不时请教先生。先生在陈与新之间、化古为我的过程中,尤其强调“法不备,而情不生,先形质,后性情。形质当孜孜矻矻积学长年,汲取经典之成果;性情则是学养阅历,广览多读,多方涉猎培育才情之结晶”。

先生不但教我书艺,对我的治学也有要求。在天命之年,我有幸担任中国书协评委,先生对这事当面示我:“此不是官,确实是责,长举目,慢点头,更莫乱摇头,须臾之错,影响后学一生,此为大憾。”在担当20年评审过程中,我遵师训、履师行,战战兢兢,如履薄冰,自认做到了严肃公直地履行评审委员的职责,也算是对恩师有个交待。

而今,我的恩师溘然与世长辞,诸弟子同悲,书画界并哀。每位书画家秉承王老之遗志,为弘扬中华民族之文化,代代相传,扣緊文脉,节节闪光,以慰恩师生前之愿矣。

燕山苍苍,海水泱泱。先生之风,山高水长。