清末民初学人的全形拓鉴藏风尚郄视

耿鑫

【内容摘要】存古留真是金石学领域一直以来的传统,但由于全形拓制作目的的不同,钟鼎彝器的传拓分化出博古清供与古器存真两种艺术风格,究其内核,皆是当时精英阶层的文人雅趣风尚“作祟”。本文以褚德彝的全形拓鉴藏活动为研究中心,郄视清末民初学人在全形拓鉴藏领域的文人雅趣,力图求证其风靡朝野的原因,探赜清末民初学人对金石器物的鉴藏思想,剖析其对全形拓的推动意义,明晰全形拓是时人思古之情的物象表现,还是文化审美的具象表达。

【关键词】全形拓;鉴藏;褚德彝;文人雅趣

以乾嘉时期阮元等金石学家嗜古考据为契机,学术界对全形拓的研究有了新突破,近代学者容庚在《商周彝器通论》第十章记:“彝器全形拓始于嘉庆年间马起凤所拓得汉洗……今马氏拓本,除《金石屑》所载外未见他器。”[1]由此可见,浙江嘉兴人马起凤开创了金石器物全形拓的先河。马起凤在《汉洗》全形拓中跋云:“《汉洗》,戊午六月十八日,傅岩马起凤并记。”这也是全形拓出现时间最早的题跋记载。徐康《前尘梦影录》载:“吴门椎拓金石,向不解作全形,迨道光初年,浙禾马傅岩能之。”[2]又徐珂《清稗类钞》第九卷也有相关记述:“马傅岩,道光初年之嘉兴人。吴门椎拓金石之人,向不解全形,傅岩能之,释六舟得其传。阳湖李锦鸿亦善是技,则得之六舟者。”[3]得其亲炙的六舟和尚在所辑《宝素室金石书画编年录》记述了当时全形拓风靡的盛况:“壮岁行脚所至穷山邃谷之中,遇有摩崖必躬自拓之,或于鉴赏之家得见钟鼎彝器必拓其全形。”[4]

纵使西方摄影和影印技术在当时的传拓领域开始慢慢普及,但金石器物原拓与影印价格悬殊,况原拓的史料价值难以取代。《殷墟器物存真》序云:“传古之法以传拓为最早,后以原器物体质贵重,拓本不能遍及,不得已转锓诸板,以便流传。及影印术兴,比锓板较为简便,然有角度差,有远近差,究不若拓本之由原器物直接脱出者,为能得其真像。故对古书、古画等不能椎拓者,自以影印为宜,若于见存古器物不务拓本而务影印,一旦原器物沦亡,再思椎拓,已不可得。”[5]这种价高难得的境况促使清末民国学人掀起了全形拓鉴藏题跋的风尚。本文以褚德彝的全形拓鉴藏活动为研究中心,通过其全形拓交游与全形拓鉴藏题跋活动郄视清末民初学人在全形拓鉴藏领域的文人雅趣,求证全形拓风靡朝野的缘由,探赜清末民初学人对全形拓的推动意义,揭示其为何能长期占据金石学的重镇位置。在新资料不断涌现的今天权将拙见试做分析就教于诸方家。

一、褚德彝的全形拓交游活动

褚德彝(1871—1942),近代篆刻家、金石学家。原名德义,因避“溥仪”之名讳,于宣统元年将“仪”改为“彝”,字松窗、守隅等,号礼堂,又作里堂,别号汉威、舟枕山民等,浙江余杭人。清代金石学者王昶著《金石萃编》一百六十卷,其有字不可识者,多以方框代之,褚德彝博闻强记,辄就方框多所填补,马公愚曾与褚德彝同居沪西襄阳路颐德坊,见其所为,惊佩赞叹。

褚德彝的金石之路发轫于费念慈[6],具体拜师时间在光绪二十三年(1897)左右,即褚德彝中举之后,费念慈经常带褚德彝观摩金石,结交藏家。褚德彝《跋吴昌硕藏大盂鼎拓片》一文有记:“此器为潘氏攀古楼藏金第一品□。光绪壬寅年秋至吴门,曾侍先师西蠡先生诣潘氏观之,器特伟大。今日所见彝器中无有出其右者,古称函牛之鼎,洵不诬也,文字谨严,训词深厚,淹有誓诰之风,当与毛公厝鼎同为中国之大宝。葱石先生此精拓本,命为题记,因篆数语,以志眼福,德彝。”[7]由此可见费念慈在褚德彝金石之路上的重要性。

但要想全面地了解褚德彝的金石活动,或者说他的全形拓鉴藏活动,端方[8]定是绕不开的话题人物,端氏《陶斋吉金录》《陶斋藏石记》诸书,其鉴别排比,皆出褚德彝之手。笔者翻阅《清史稿》等相关资料对褚德彝生平事迹分析发现,其与全形拓鉴藏题跋相关的主要金石活动恰恰是发生在入端方幕府之时。笔者视域,暂未于史料中查到端方与褚德彝的相识时间,但褚德彝正式进入端方幕府的时间,却有明确记载,在其自刻印“药倦庼藏碑记”细朱文印边款中有记:“壬寅四月,游武昌。陶斋尚书以藏石六百通,嘱为审释。衙窗昼静,古石纷陈,因集释跋为四卷,援退谷、荷屋之例名曰《壬寅消夏记》。刻此小印,以志古源。此松窗中年之作也,边署‘光绪二字,惜未刻竟。鲁厂记。”[9]结合褚德彝的生卒年可知,壬寅为光绪二十八年(1902),褚德彝秋游至吴门有《跋吴昌硕藏大盂鼎》一文,也佐证了其入端方幕府的时间,“嘱为审释”侧面反映了端方对褚德彝金石鉴赏能力的肯定。光绪二十九年(1903)五月,褚德彝《跋后周显德金涂铜舍利塔全形。五代崇化寺西塔基记拓本合装轴》:“祗园寺舍利塔,道光年中邑人重修,即以显德金涂塔埋入塔中,墨本在人间者已希如星凤矣,此本为丁蓝叔旧藏,云是当六舟僧手拓者。顷检匧得此,因取吴延禧《修崇化寺塔基记》拓本合装一轴并记,缘起于纸隙。光绪二十九年五月二十三日,褚德仪于武昌节寺。”同年九月,端方拓赠李翰芬《铜权全形拓》,上面不仅有端方题跋,另有褚德彝题记。这些为数不多的全形拓活动不仅反映了褚德彝治学考据的严谨,也为我们展现了褚德彝与端方深厚的金石情谊,勾勒出彼时全形拓的盛况。

值得注意的是,全形拓的传拓高手黄牧甫也是光绪二十八年(1902)受端方著书邀请入其幕府工作的,在《金石学录续补》中褚德彝对黄牧甫有这样的介绍:“精究三代文字,手拓彝器全形,阴阳浓淡无不具备。”[10]黄牧甫所拓全形,纹路、铭文拓自原器,器型则取法西画的素描,尤其重墨色光线变化,令人耳目一新。[11]这跟黄氏自幼随从兄在南昌开设照相馆十余年不无关系,西方的透视观念对黄牧甫之后的金石活动影响深远,兹不赘述。

遗憾的是光绪三十年(1904)黄牧甫就因身体原因返乡,时间虽短,但其一生为褚德彝制印颇多,仅次于端方。惜光绪三十四年(1908)黄牧甫于安徽老家逝世,褚德彝的避讳之举,看似是坐實自己的金石鉴藏家身份,是否又蕴含着对这位金石挚友的怀念呢?

张祖翼素以收藏金石碑版名于时,精金石考证之学,其在光绪三十三年(1907)成为端方幕宾:“冬至后五日,书《埃及残石》跋,谨以《埃及残石》二纸呈端方。”[12]民国六年(1917),张祖翼病卒[13],所藏珍贵碑版大部分归于时年45岁的褚德彝,二人都曾作为端方幕府的幕宾共事[14],虽无明确资料佐证二人之交往,但能够将自己所藏托付于褚德彝,可郄视二人不同寻常的关系,由此亦可管窥清末民初学人之间雅集之频繁,金石交往之密切。

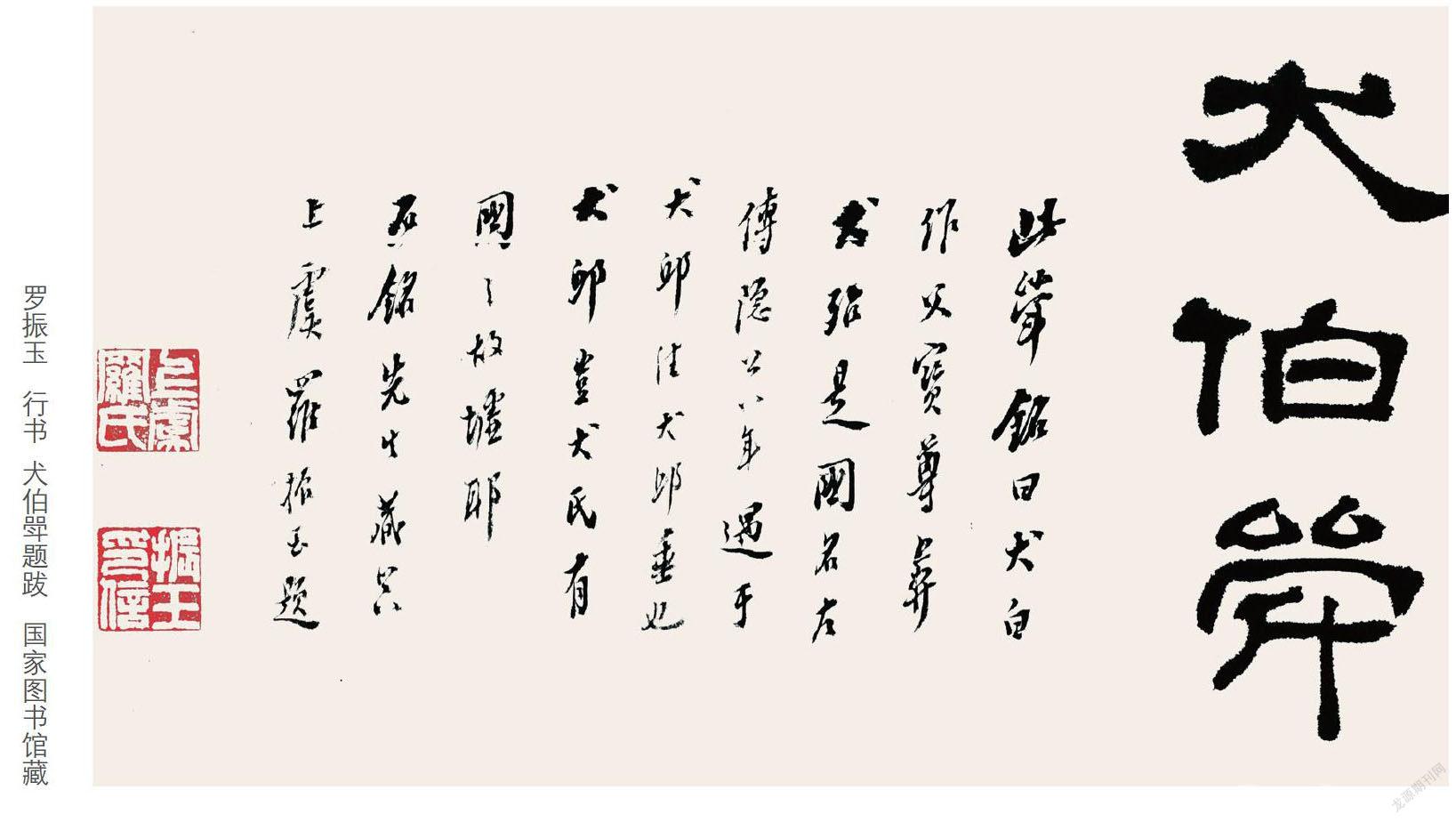

褚德彝与金石篆刻家吴昌硕的交游可谓印坛佳话,亦是金石圈的幸事。吴昌硕曾为褚德彝刻过两方字号印:一枚是刻于光绪二十二年(1896)十二月的“褚回池”白文印,民国八年(1919)闰月褚德彝曾在题《犬伯斝》跋中使用,可见二人的全形拓交往由来已久;另一枚是现藏浙江君匋艺术院的“郦堂”白文印,此印曾先后钤盖于光绪三十一年(1905)五月题记《吉金留影》中《愙斋所藏吉金图》全形拓长卷后,以及民国八年(1919)七月褚德彝题《伯》跋中。无巧不成书,是年吴昌硕曾刻扁长方白文“余杭褚德彝吴兴张增熙安吉吴昌硕同时审定印”,款曰:“查客鉴家,近得嵩阙太室宋拓,椎蜡古雅,与习见者多十余字,殊足珍宝。近得时要松窗老缶鉴赏竟夕,觉古穆之趣,举室盎然。查客属赋《得碑图诗》,更为拟嵩阙题字例治石,治一重翰墨缘。昔赵无闷曾与魏稼孙、沈均初、胡甘伯作同时审定印,一时传为艺林佳话。查客复古,奚感多让前贤。己未大暑节先三日,七十六叟缶道人挥汗记于沪北之癖斯堂。”[15]笔者视域,虽未在全形拓拓本题跋中见其使用,但二人确有合作拓本存世。民国十四年(1925)十月,褚德彝前后两次题跋《齐侯壶》,而吴昌硕的题跋也在其中,从题跋时间看,吴昌硕乙巳(1905)应更早,此实证为我们还原了二人的金石情缘。

另外,褚德彝与金石学家吴大澂[16]、全形拓高手尹伯圜[17]皆关系密切。光绪三十一年(1905)五月,褚德彝在《吉金留影》中《愙斋所藏吉金图》全形拓长卷后题记:“吴县吴愙斋中丞收藏三代彝,精博绝伦,当时抚幕客山东尹伯圜,橅(摹)拓吉金全形最工,此卷即尹所手拓也。吴氏所藏自中丞卒后斥卖不遗,诸器率归他氏,今幸此卷尚存,得略窥,洵乎金石之寿不如纸素矣。叔同年脱□得此卷出以相示,率书数语归之。光绪三十又一年夏五月,余杭褚德仪题记。”[18]褚德彝不仅肯定了吴大澂收藏的三代彝器精博绝伦,对于拓工尹伯圜亦是不吝赞美之词,认为他“橅(摹)拓吉金全形最工”。

作为全形拓传播的广大教化主,陈介祺的影响可谓空前绝后。民国五年(1916)正月,褚德彝跋陈介祺《簠斋吉金录》:“簠斋藏三代吉金共二百余品,拓墨之精,自来收藏家所未有也,此二册乃当时拓赠吴退楼者,皆三代器中文字最精之品。复有簠斋自书考证,连酒器计一百种。去年又得彝器及古兵共一百余品,计簠翁藏器已得半数,亦古缘也。丙辰年正月,德彝。”可见他对陈介祺收藏之富的赞美。

同年十一月,褚德彝为《簠斋吉金录》题序文:“钟鼎款识之学,萌芽于东汉,至赵宋始籍有嫥书,而有清一代为极盛。《西清》《宁寿》提倡于朝廷,《积古》《筠清》胝沫于学者,足以媲媺宣政,远过王薛矣。近代收藏彝器之富,推吴县潘氏、潍县陈氏。潘氏曾编《攀古楼款识》,学者借以窥见一斑。陈氏收藏彝器,鉴别精审,远胜攀古。……吾友适庐,藏簠翁藏器拓亦多,并有簠翁自定藏古目录,因嘱适庐分类排比,粹为一编。近闻陈氏所藏古器,半为驵侩贩售,输之海舶,他日好古家欲见墨本而不可得,亦如归来堂之图书,墨妙亭之碑刻,仅供目录家之考察。幸得秋枚集其墨本,景印传世,簠斋吉金菁华悉粹,若得好事者取其石刻、砖瓦、陶器文字,粹为巨编,藉存国粹于万一,则是编尤其椎轮也。”这两件事情都可以看出褚德彝与陈介祺交往匪浅,能够为其写序,且有这么高的评价,本身就反映了褚德彝的学识渊博,能够与清末民初这么多金石学人交游密切,对于我们研究褚德彝,研究这一时期的全形拓都是重要的史料。

二、褚德彝的全形拓鉴藏题跋活动

源于文人的博古情趣,品鉴古器物自古有之,打坐问禅,清赏古玩,是文人雅集的重要活动内容。嘉道年间全形拓的技艺出现,将器物全形与题跋绘画有机结合,蔚为一时风尚。据震钧《天咫偶闻》载:“方光绪初元,京师士夫以文史、书画、金石、古器相尚,竞扬榷翁大兴、阮仪征之余绪。当时以潘文勤公、翁常熟为一代龙门,而以盛、王二君为之厨顾。四方豪俊,上计春明,无不首诣之,即京师人士谈艺,下逮贾竖平准,亦无不以诸君为归宿。厂肆所售金石、书画、古铜、瓷玉、古钱、古陶器,下至零星砖甓,无不腾价蜚声,而士夫学业,亦不出考据、赏鉴二家外。未几,盛司成有太学重刊《石鼓文》之举;未几,王司成有重开四库馆之請,盖骎骎乎承平盛事矣。”[19]在马起凤等人的宣导之下,全形拓成为嘉道以降的金石学术风尚,借“辩点画之妍丑,稽笔法之宗派”之名,拓本题跋成为考释金石、为之增色的载体。全形拓依附于金石学盛况下,融合绘画与传拓技法对留存钟鼎彝器三维影像、透视关系进行的探索,使得清末民初学人的文人雅趣也在全形拓鉴藏活动上找到了新的寄托。

褚德彝一生参与全形拓鉴赏及题跋的相关活动甚多,现世有名的商周青铜器全形拓《毛公鼎》《散氏盘》《大盂鼎》等都有他的题跋。虽多以补正考释与释疑为主,但其中也不乏记述学人间交往雅集之事,如民国三年(1914)十月,题大盂鼎全形拓:“此为中国吉金中存世第一重宝也。壬寅秋游吴门,曾侍先师费西蠡先生,诣潘氏观之成周法物,幸得手摩目接,何快如之。申伯又以此全形本见示,自谓古缘不浅也。为题篆于首,复记之。礼堂又书。”亦或如民国八年(1919)二月,题《毛公鼎》(六名家题跋本):“陶斋昔购毛公鼎,辇致京师岁在庚。彝器三编思压卷,宾朋四座眼俱明。今看翠墨精捶本,令我黄垆旧感生。文物此时凋丧极,宝藏莫使眩人争。宝华吉金存硕果,抱残应与虢盘并。松窗又题。”将当时学人间切磋考释,崇尚古玩的金石风气及场景表现得淋漓尽致。

李日华戏评自晚明确立的古物次第收藏之标准时云:“汉秦以前彝鼎丹翠焕发者第十一……士人享用,当知次第。如汉凌烟阁中位次,明主自有灼见。若仅如俗贾,以宣成窑脆薄之品骤登上价,终是董贤作三公耳。”[20]汉鼎彝器虽只位列十一,但已是器物排名榜首。李日华着重强调“士人享用,当知次第”,不能与“俗贾”混为一谈,实为拔高汉鼎彝器之地位。尽管这仅代表一家之言,但也说明当时文人士绅收藏成风,所以才会有这样的文字出来树立规矩。释六舟在《金石书画编年录》自序中写道:“稍摹绘事,守青藤白阳为法,兴来墨渖狂飞,颇怡然自得。同好中每有以金石碑版为润者,故余之嗜金石亦于书画而始也。”[21]全形拓作为清末民初学人间的载体,借由文人的尚古情怀、交流研究,促进了技术的完善,也反映了时人所表达的雅趣。

民国十八年(1929)二月,褚德彝在《散氏盘》拓片上作跋,此拓同样有罗振玉和刘世珩的题跋,拓片右侧,为宣统元年(1909)罗振玉题记:“此盘旧称《散盘》,陈簠斋谓当称《夨盘》,‘夨即吴之媚,今从之。此器旧传贡入内府,簠斋谓在阿雨窗家,未知孰信,然实已久佚。此乃文达手拓,至精,同好所藏皆弗之及,檵庵先生其宝藏之。宣统纪元闰月,上虞罗振玉题并记。”拓片左侧,有光绪三十三年(1907)刘世珩题记:“右朱书一行为阮文达手题,文曰:‘散邑盘铭所藏三之一,是最精者。元记。可见当时宝贵矣。押角右有‘八砖吟馆印,左有‘砚山过眼印,是曾十二砚斋汪鋆审定,旧为吴中丞愙斋藏,嗣归观自得斋。甲辰嘉平,檵庵获得,丁未三月装志。”从时间上也可以看到此拓有序的传承,保存完善。

民国二十九年(1940)二月,褚德彝最后一次在全形拓上题跋,《文天祥春雷琴全形拓本轴》记:“信国遗琴幸尚存,千年浩气振乾坤。君看墨拓模糊处,应似孤忠血泪痕。忠烈琴拓,余亦存六舟手拓本,辛亥年在北京失之。镜塘仁兄好收辑古物,有莫远湖之风。顷以此拓见示为题俚句而归之。庚辰年春二月上沐,余杭褚德彝记,时年正七十。”[22]万盏思绪,娓娓道来,不仅详细记述了拓本之留存,而且还是佐证褚德彝生年之重要资料。

三、清末民初学人将文人风尚寄托全形拓的缘由

清末收藏家潘祖荫在《说文古籀补叙》自述:“以所得俸入尽以购彝器及书……无日不以考订为事,得一器必相传观,致足乐也。”最早的拓本多为考订之用,得此为乐。有考订者,便有好事者以此为利,钱泳在《履园丛话》中就表达了对考订者与好事者的看法:“考订之与词章,固是两途,赏鉴之与考订,亦截然相反,有赏鉴而不知考订者,有考订而不明赏鉴者。……收藏书画有三等,一曰赏鉴,二曰好事,三曰谋利。米海岳、赵松雪、文衡山、董思翁等为赏鉴,秦会之、贾秋壑、严分宜、项墨林等为好事。若以此为谋利计,则临模百出,作伪万端,以取他人财物,不过市井之小人而已矣,何足与论书画耶!”[23]明显传达出他对好事者的愤懑不平。

碑版拓本多为雅集、招饮时共赏,全形拓因其特殊的拓工,最为难得。在《沈曾植海日楼文钞佚跋·四》中有记:“自欧、赵以来未尝为金石家著录,光绪丁亥,碑工李云从觅得之,村人阻搦,废然而反。鹿编修乔生闻之,乃自募工往,晓谕村人,经营累月,乃得墨本数十份,以一遗余,此本是也。己丑冬日,乔生复以录出碑文见示,摩挲累日,为补释数十字,而参证史传可考者,纪之如是。”[24]仅是金石访拓,已甚是曲折,更何况要辗转至自己手中,可见金石收藏很大程度是清末民初学人展现文人雅趣的重要工具,是公务应酬之余的闲适。这种文人雅趣类似于闲游,一如书法中的“消日”。金石藏家常将把玩拓本视为一乐:“平山向无梅,兹因南巡盐商捐资种万树,既资清赏,兼利贫民,故不禁也。”[25]

《金石录后序》记:“归,相对展玩咀嚼,自谓葛天氏之民也……多有亡诗、逸史,鲁壁、汲冢所未见之书,遂尽力传写,浸觉有味,不能自已……得书、画、彝、鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜尽一烛为率……故能纸札精致,字画完整,冠诸收书家。……于是几案罗列枕藉,意会心谋,目往神授,乐在声色狗马之上。”[26]李清照与赵明诚共同展玩时的愉悦,乐在声色犬马之上。这种愉悦性情是文人风尚的综合体现,艺术修养提高了,自然会改变文人的外在形貌和内在气韵,这种精神享受成为千百年来士人景慕追求的最高境界。

除此之外,价格也是影响清末民初学人全形拓风尚的重要原因,张彦远《历代名画记》有言:“书画价格好之则贵于金玉,不好则贱于瓦砾,要之在人,岂可言价。”[27]此虽是论书画,亦可及于拓片。叶昌炽《缘督庐日记钞》曾记载了一则趣事:“有一晋商估得石拓两簏,内有顾炎武、王弘撰两公手跋本,准备携往京城出售,路过武清时被当地金石收藏家朱柽之截住,以二百金尽数购之。叶氏得知后感叹:‘此批拓片若至厂肆,则奇货可居矣。”[28]由此可知,即使价格昂贵,拓本亦是当时的抢手货,一张拓片价格包含的审美因素很多,而当时文人最重视的,是拓片的名气、年代与质量。文人的重视,归根到底是为了有助于他们利用拓片进行文献研究和艺术创造,可以于雅集之时题跋互赠。清末民初学人将文人风尚寄托全形拓的风尚借此形成。另一方面,金石学虽在清末民初发展到了顶峰,但由于参与金石活动需有较高的文化修养,更兼作为基础资料的拓本价高难得,此时的金石活动也绝非达到康有为所说的“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”[29]的盛况。这一时期的金石活动参与者主要集中于文人阶层,康有为之论,若加上“文人家三尺之童,京城内万户之社”的限定,或许会更为准确。

金石学的研究对象往往是精致而又神秘的钟鼎彝器、碑版,所以其独有的学术特质符合清末民初学人的好古尚奇之心理,探讨深究学问的雅趣风尚,加之全形拓本身价高且难得的魅力,其成为这时期学人追捧的对象,也就在情理之中了。

结语

当代我们能够接触到的资料,从图像质量到材质与前贤相比都不可同日而语,因此以前囿于材料的局限和复制技术产生的误读,都能够在现今得到更好的解析,找到新的研究契机。随着金石研究的深入和當代书法审美取向的驱动,关于全形拓方面的研究愈来愈多,但研究重点多放在全形拓的收藏、传拓、审美等方面,其中观点各有偏颇,涉及清末民初学人对全形拓收藏风尚及其中西方透视观念的相关研究笔者囿于视域尚未见到。本文以褚德彝的全形拓鉴藏活动为研究中心,通过其全形拓交游与全形拓鉴藏题跋活动,展现清末民初学人的全形拓鉴藏风尚,以期对全形拓的相关研究有所推进。

注释:

[1]容庚.商周彝器通考[M].北京:科学出版社,1958:131.

[2]徐康.前尘梦影录[G]//黄宾虹.美术丛书.杭州:浙江古籍出版社,1986:118.

[3]徐珂.清稗类钞[G]//北京:中华书局,1984:4327.

[4]释六舟.宝素室金石书画编年录[G]//北京图书馆藏珍藏本年谱丛刊:第144册.北京:北京图书馆出版社,1999:293—294.

[5]桑椹.历代金石考古要籍序跋集录[M].杭州:浙江古籍出版社,2010:1138.

[6]费念慈(1855—1905),清书法家、藏书家。字屺怀,号西蠡。江苏武进人。光绪十五年(1889)进士,以诗文、书画、藏书为业。与文廷式、江标年相若,才相伯仲,著有《归牧集》。

[7]童衍方.艺苑清赏——晏方品珍[M].上海:上海书店出版社,2006:176.

[8]端方(1861—1911),字午桥,号陶斋,满洲正白旗人,金石鉴藏家。

[9]李春雨.褚德彝研究[D].杭州:杭州师范大学,2017:21.

[10]褚德彝.金石学录续补[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017:213.

[11]西泠印社.吉金留影——青铜器全形摹拓捃存[M].上海:上海书画出版社,2014:164—168.

[12]李培顺.张祖翼金石学成就及其书迹研究[D].杭州:杭州师范大学,2014:73.

[13]四月《申报》之《書家寥若晨星》记:“桐城张逖先君祖翼年逾古稀,夙工隶书。前月偶撄微疾,遽归道山,艺苑惜之。按书家篆隶最不易为,自来名家能书真草者大都兼工篆隶,是以鉴赏家视篆隶较真草益形珍贵,惟近来研究字学者日见其少,大有凤毛麟角之慨。今张君作古,就记者所知,目前沪上工篆隶者,当推湘名士曾农髯为首屈一指矣。”

[14]褚德彝在端方幕府时间为1902—1911年,张祖翼在端方幕府时间为1907—1911年,二人有五年的交集时间。

[15]朱关田.吴昌硕纪年书法绘画篆刻录[M].杭州:浙江古籍出版社,2014:878 .

[16]吴大澂(1835—1902),初名大淳,字止敬,号恒轩,晚号愙斋,江苏吴县(今江苏苏州)人。清代官员、学者、金石学家、书画家,著有《愙斋集古录》《说文古籀补》等。

[17]尹元鼐(生卒年不详),字伯圜,山东诸城人,清末著名全形拓大家,系金石学家吴大澂拓工。传世《愙斋吉金图》即为尹伯圜所作。吴氏辑《十六金符斋印存》由寓居岭南的篆刻家黄士陵和著名拓工尹伯圜等审编、钤拓,堪称精妙。还有留世之作《汉雁足灯全形拓》《吉金图》等。

[18]李春雨.褚德彝研究[D].杭州:杭州师范大学,2017:70.

[19]震钧.天咫偶闻[M].北京:北京古籍出版社,1982:71.

[20]张长虹.品鉴与经营[M].北京:北京大学出版社,2010:49.

[21]释六舟.宝素室金石书画编年录[G]//北京图书馆藏珍藏本年谱丛刊.北京:北京图书馆出版社,1999:289.

[22]浙江省博物馆.六舟:一位金石僧的艺术世界[M].杭州:西泠印社出版社,2014:74.

[23]钱泳.履园丛话[M].北京:中华书局,1979:261—262.

[24]钱仲联.沈曾植海日楼文钞佚跋·四[J].文献,1992(2):229.

[25]李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,1980:87.

[26]赵明诚.金石录[M].济南:齐鲁书社,2009:246.

[27]张彦远.历代名画记·卷二[M].上海:上海人民美术出版社,1964:44.

[28]叶昌炽.缘督庐日记钞[G]//续修四库全书第576册.上海:上海古籍出版社,1995:532.

[29]康有为.广艺舟双楫G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:756.

作者单位:中国美术学院