产业集聚与江西省区域空间格局的演变

王军民,散长剑

(井冈山大学商学院,江西吉安343009)

一、引言

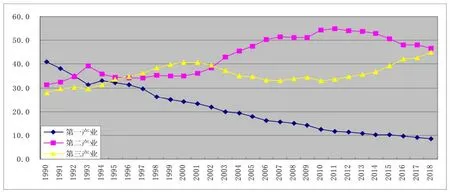

20 世纪90 年代以来,江西省委省政府确立了以工业化为核心的工业强省战略,江西工业逐渐成为推动江西经济发展的第一动力,江西省产业结构也从农业为主逐渐向第二、三产业为主过渡。如图1 所示,江西省第一产业占地区生产总值的比重由 1990 年的 41.0%下降到 2018 年的8.6%,第二产业占地区生产总值的比重由1990 年的27.2%上升到2018 年的46.6%,第三产业占地区生产总值的比重由1990 年的27.8%上升到2018 年的 44.8%。

图1 1990-2018 年江西省产业结构变迁图

随着产业结构调整的步伐加快,江西省的产业集聚现象日益明显,“2+6+N”产业发展行动计划稳步推进,即通过五年的努力,有色金属、电子信息2 个产业主营业务收入迈上万亿级,装备制造、石化、建材、纺织、食品、汽车6 个产业迈上五千亿级,航空、中医药、移动物联网、半导体照明、虚拟现实(VR)、节能环保等N 个产业迈上千亿级。[1]江西产业集聚水平的不断提升,带动了区域经济空间格局的显著变化,这种变化已经引起国内学者的广泛关注。俞勇军和陆玉麒采用偏离——份额模型,指出1990——2001 年间江西各地区的经济差异加剧,并归纳出四种发展类型:强增长中心型(南昌和萍乡)、增长中心型(景德镇、九江和新余)、结构调整型(赣州、鹰潭和抚州)、滞后发展型(上饶、吉安和宜春)。[2]章青果和郑林采用标准差、变异系数等单一指标和主成分分析相结合的方法,指出1990——2004 年间江西省区域经济的总体差异(绝对差异和相对差异)处于上升的态势,经济实力较强和经济发展水平较高的县市主要集中分布在北部地区。[3]张泰城和曾光指出,江西区域经济板块可划为赣北(南昌、九江、萍乡、宜春、新余、鹰潭、上饶和景德镇)、赣中(抚州和吉安)和赣南(赣州),人口、经济总量和工业布局整体呈“北重、南轻、中间弱”的发展态势。[4]钟业喜和陆玉麒运用标准差、变异系数和Theil 系数研究后指出,1990——2007 年间江西省的相对区域差异逐年扩大,但绝对差异自1996 年后便相对稳定;区域间差异、山地和丘陵内部差异呈增大趋势,但平原地区内部的差异自1998 年后便逐渐缩小。[5]赵玉芝和董平运用标准差、变异系数和主成份分析后指出,2000 年以来江西省县域总体差异呈现扩大趋势(其中绝对差异呈持续扩大趋势,相对差异呈相对稳定趋势);从整体上来看江西省各县(市)的发展水平呈现北高南低的分布格局。[6]

目前的文献在探讨江西区域经济空间结构演变的趋势方面取得了一定的进展,但主要存在以下二个方面的问题:一是区域空间结构主要划分为赣北地区(南昌、九江、景德镇、上饶、宜春、萍乡、新余等8 个设区市)和赣南地区(赣州、吉安、抚州等3 个设区市)。除大南昌都市圈外,赣北其它地区间的经济联系并不太密切,且发展水平相对落后,如上饶、九江、鹰潭、宜春等市的山区县(市),因此不能准确反映江西区域经济空间结构演变的现状及政府区域开发战略。二是主要集中于对江西经济空间差异的统计描述,并且在产业集聚成为区域空间差异主要原因的背景下定量研究产业集聚与空间结构演变的关系方面涉及较少,因此缺乏制定针对性政策的科学依据。

为解决以上问题,本文将江西区域经济的空间结构划分为中心地区(大南昌都市圈)和外围地区(江西其它地区),主要从产业集聚的角度研究江西区域经济空间格局的演变。本文结构安排如下:第一部分为引言,主要阐述选题意义和依据;第二部分为理论回顾,主要介绍产业集聚与中心——外围理论;第三部分根据施坚雅(G.William Skinner)中心——外围模型,利用Theil 系数实证分析江西的中心——外围结构;第四部分通过构建计量模型检验产业集聚与空间结构演变的关系;第五部分为结论,总结关于产业集聚、经济发展与江西空间结构演变的主要观点。

二、理论回顾

产业集聚与中心——外围空间格局演变的相关理论可追溯到传统的区位理论和区间相互作用理论。传统的区位理论至少包括三个支流[7](P19-40):冯·杜能(Von Thunen)的农业区位理论指出,交通成本和极差地租的差异将会导致不同类型的农业围绕城市呈圆环状分布的空间格局。阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)的工业区位理论指出,企业选址是对运输成本和集聚经济的收益进行权衡后的结果。瓦尔特·克里斯塔勒(Walter Christaller)和奥古斯特·勒施(August Losch)的中心地理论则认为,中心地位于其服务区域的中心,并向居住在其周围地域(尤指农村地域)的居民提供各种商品和服务。传统的区间相互作用理论主要包括增长极理论及其演化:弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perroux)最早提出“增长极”是在一定的经济环境或经济空间中的优势经济单元(主要是企业或产业),其自身的增长与创新能够诱导其他经济单元的增长,产生“支配效应”和“扩散效应”。缪尔达尔(G.myradal)运用循环累积因果关系理论说明经济发达地区(增长极)对其它落后地区同时具有“回流效应”和“扩散效应”。赫希曼(A.Hirschman)稍后也提出类似的“极化效应”和“涓流效应”。

明确使用中心(core)和外围(periphery)分析区域经济空间结构的理论主要为以下三种:

一是施坚雅 (G.William Skinner) 在克里斯塔勒(walter christaller)和勒施(August Losch)中心地理论的基础上建立的中心——外围理论。施坚雅(G. William Skinner)认为,不仅大区域经济具有中心——外围结构,而且其每一层次上的区域系统内部均呈现出类似的空间结构。[8](P327-417)施坚雅认为,从自然地理的角度来看,每个区域都可以分为“中心”与“外围”两大部分。“中心”地区都位于河谷或者较低地带,”外围“地区则处于周边的高地、沼泽、盐碱滩或者绵亘的山区。”中心”地区在资源集中程度、交通运输、市场规模、产业发展等方面都要优于“外围”地区,而且“中心”地区城市的发展可能会抑制“外围”城市的发展。

二是约翰·弗里德曼 (John Friedman) 在缪尔达尔(G.myradal)和赫希曼(A.Hirschman)等人有关区域间经济增长和相互传递理论的基础上建立的中心——外围理论,主要用于解释区际或城乡之间非均衡的发展过程。[9]中心地区为新工业和技术变革的发生地,通常是城市或者城市集聚区。约翰·弗里德曼(John Friedman)强调在区域经济发展的同时,必然伴随着经济空间结构的改变。城市与区域的发展可以分为四个发展阶段:工业化前的空间离散阶段、工业化初期的空间聚焦阶段、工业成熟期的空间扩散阶段、后工业化的空间相对均衡阶段。

三是保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)的中心——外围理论,保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)在传统的区位理论(如杜能的农业区位理论、韦伯的工业区位理论、克里斯塔勒的中心地理论)和区间相互作用理论(如缪尔达尔的循环累积因果关系理论)等理论的基础上,论证了收益递增、运输成本和要素流动三者间的相互作用如何引起空间经济结构的形成和变化。[10]经济的演化可能导致中心——外围格局的出现:工业“中心”和农业“外围”。较低的运输成本、较大的规模经济和较高的制造品份额是维持集聚的条件,否则区域空间结构会演化为分散的均衡。

上述三种中心——外围理论的侧重点各有不同:施坚雅(G. William Skinner)的中心——外围理论侧重于区域空间结构形成的自然背景和环境分析, 弗里德曼(John Friedman)的中心外围理论侧重于创新对中心地区的作用及不同经济发展阶段下空间结构的动态演变,而克鲁格曼(Paul R.Krugman)的中心外围理论则强调收益递增、运输成本和要素流动相互作用下的产业集聚。

三、江西区域经济的中心——外围结构:特征性事实

改革开放以来,江西区域经济取得较快发展,全省地区生产总值从1978 年的87 亿元上升到2018 年的21984.8 亿元,年均科比增长10.3%,人均生产总值先后突破千元和万元大关,从1978 年的276 元上升到2018 年的47434 万元(按年平均汇率折合7168 美元),增长171.9 倍。但是,由于自然条件、地理区位、经济基础等方面的原因,江西区域经济在空间形态上表现出明显的中心——外围结构特征, 而且作为赣江流域三大组成要素的山、江、湖,其间存在着内在的时空耦合关系[11]。2018 年7 月召开的江西省委十四届六次全体(扩大)会议提出要按照“一圈引领、两轴驱动、三区协同”要求,以融合一体的大南昌都市圈为引领,以沪昆、京九高铁经济带为驱动轴,以赣南等原中央苏区振兴发展、赣东北开放合作、赣西转型升级为三大协同发展区,形成层次清晰、各显优势、融合互动、高质量发展新格局。因此,本文依据施坚雅(G. William Skinner)的中心——外围理论,利用泰尔(Theil)系数来分析江西省区域经济的中心——外围结构。根据江西省委省政府的区域发展战略,本文以大南昌都市圈为中心地区,而其它地区作为外围地区。

1.研究方法及数据处理

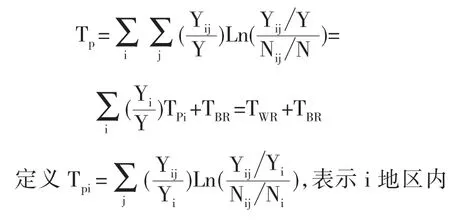

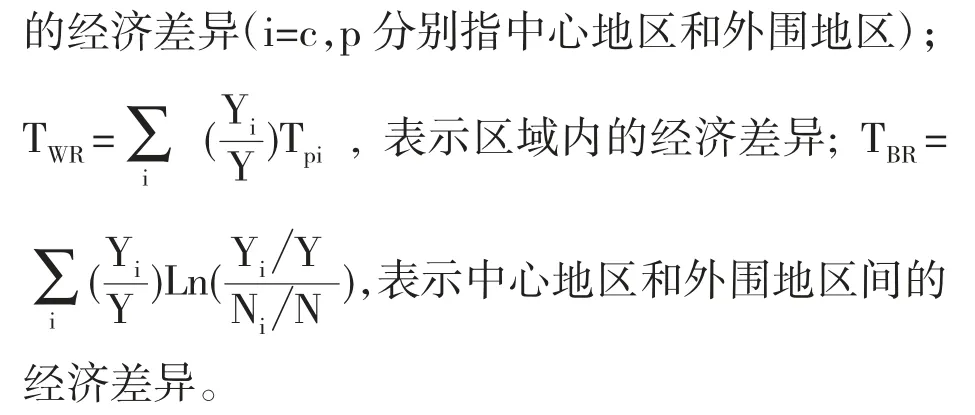

本文采用以县(市)为单位的泰尔(Theil)系数来衡量经济的空间不平衡性,具体形式如下:

其中,Yij为i 地区中j 县(市)的 GDP,Yi为i 地区的GDP, Y 为江西省GDP;Nij为i 地区中j 县(市)的人口数,Ni为i 地区的人口数,N 为江西省人口数。

本文中的所有数据(包括第三部分和第四部分的数据)均来自于历年《江西统计年鉴》。其中,2000 年5 月原井冈山市与原宁冈县合并组建新的井冈山市,因此1999 年前井冈山市的数据由原井冈山市和原宁冈县合并而得。经过合并处理后的研究单元共92 个,中心地区由26 个县及6 个设区市组成(其中,共青城市2009 年成立,2009年前只有25 个县的数据),外围地区由55 个县(市)和5 个设区市组成。

2.江西经济中心——外围格局的演变

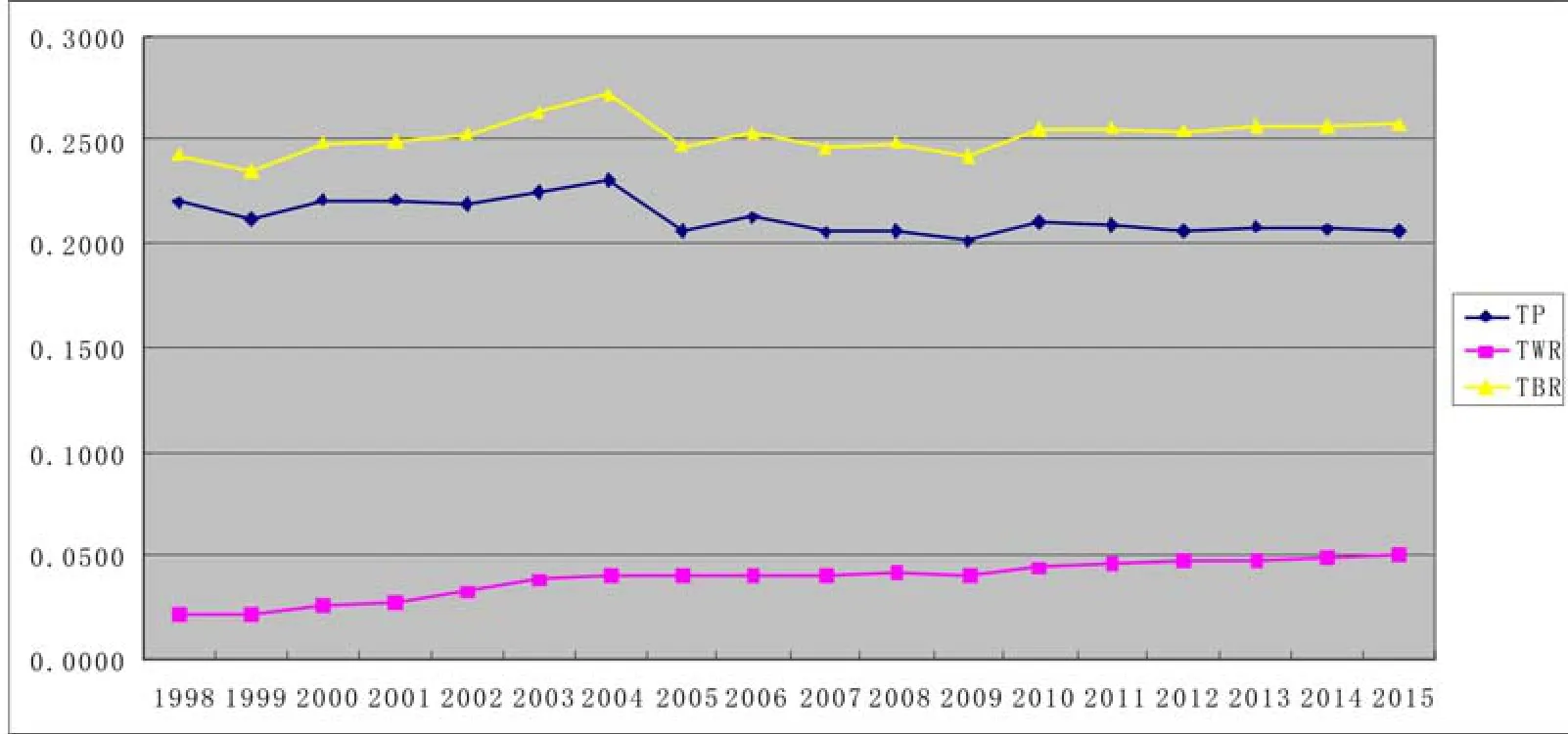

图2 描述了1998——2015 年间江西省区域内、区域间以及总体差异的变化,其中TP 表示江西省各县(市、区)间的总体差异,TWR 表示江西省区域内差异(即中心地区和外围地区内部差异的加权平均),TBR 表示江西省区域间差异(中心地区和外围地区之间的差异)。如图2 所示,1998-2015 年间,江西省各县(市、区)经济发展存在一定的差异,而且区域经济发展的总体差异呈现出逐年上升的趋势。从江西省区域总体差异的构成来看,区域内差异构成了江西省区域经济发展总体差异的主要部分,其对总体差异的贡献超过了80%,其中中心地区区域内差异贡献最大,说明大南昌都市圈内的区域差异主导了江西省区域经济的差异程度;区域间差异对江西区域经济发展的总体差异贡献率不到20%,但其基本上呈现不断扩大的趋势,其对区域总体差异的贡献率在不断扩大,从1998 年的9.4%增长到2015 年的19.9%。这说明江西区域经济开始出现“极化”的趋势,江西经济中心——外围格局正在形成。

图2 江西区域间、区域内和总体差异的演变趋势

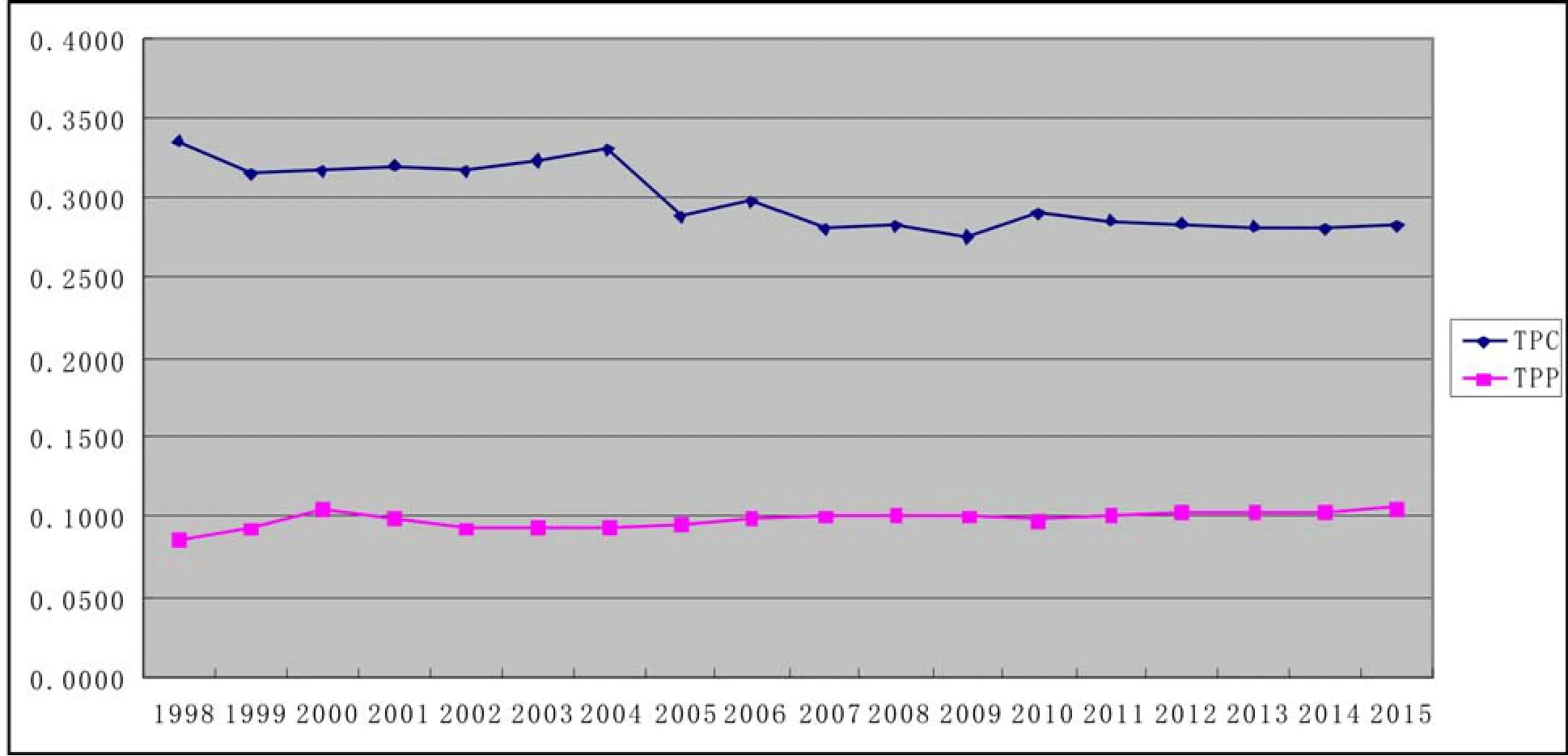

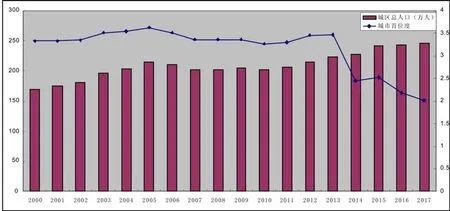

具体到区域内部差异,图3 描述了1998——2010 年间江西中心地区、外围地区内部差异的演变趋势,其中TPC 为中心地区内部的差异,TPP 为外围地区内部的差异。数据显示,1998——2015年间,中心地区的经济差异呈微弱的收敛趋势,而外围地区的经济差异呈微弱的扩大趋势。这说明大南昌都市圈内部经济联系进一步趋于紧密,内部经济发展的差距呈现出缩小的趋势。但这也进一步说明南昌作为省会城市的首位度偏低,担当江西区域经济的“龙头”扩散效应不足。如图4 所示,南昌市城区总人口从2000 年的170.20 万人增长到2017 年的246.19 万人,年均增长2.2%,远低于同期地区生产总值的增幅,从而其城市首位度呈现出明显的下降趋势,从2000 年的3.3307下降到2017 年的2.0076,南昌城市首位度偏低已经严重制约了江西区域经济的发展。因此,江西省委省政府提出要大力支持大南昌都市圈发展,充分发挥构建大南昌都市圈的核心引领作用。

图3:江西省区域经济中心地区、外围地区内部差异的演变

图4:2000-2017 年南昌市城区总人口及城市首位度的演变

四、产业集聚对江西空间结构的影响

1.模型设定

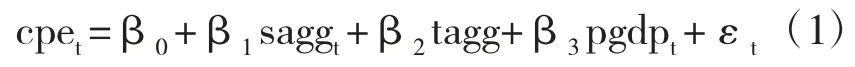

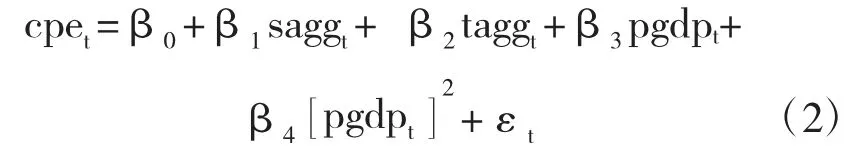

本文第三部分在施坚雅(G.William Skinner)中心——外围理论的基础上,证实分析表明江西的空间结构正呈现出中心——外围的特征。由于产业在空间的集聚与扩散会造成区域经济空间结构相应的变动,因此本文第四部分主要关注产业集聚对江西中心——外围空间结构的影响。根据克鲁格曼(Paul Krugman)的中心——外围理论,产业集聚对区域空间结构的影响通常在第二、第三产业上表现得比较明显,因此本文的产业主要是指第二、三产业。此外,根据弗里德曼(John Friedman)的中心——外围理论,经济发展水平与空间结构演变密切相关。因此,为研究产业集聚与江西中心——外围空间格局的演变,本文的基本实证模型设定如下:

其中,cpet为衡量江西区域经济空间格局演变的指标;saggt、taggt分别为第二、三产业集聚的指标;pgdpt为经济发展水平指标。

Krebs[12]、Terrasi[13]等认为经济发展水平与区域经济差异之间呈现出一种倒U 型关系,因此为检验江西在经济空间格局演变过程中是否存在这种关系,特加上[pgdpt]2项。

在实证分析中,本文主要关注产业集聚与中心、外围地区之间经济差异的关系、产业集聚与中心地区内部的经济差异的关系、产业集聚与外围地区内部经济差异的关系。因此,可应用上述两个模型来检验这三类关系,共6 个回归方程。

2.数据处理

在分析产业集聚与江西中心、外围地区间经济差异的关系时,cpet表示第t 年中心地区和外围地区间的经济差异,即本文第三部分计算的区域间差距指标TBR;saggt表示第t 年中心地区和外围地区间第二产业集聚的差异,用中心地区第二产业增加值比上外围地区第二产业增加值来衡量;taggt表示第t 年中心地区和外围地区间第三产业集聚的差异,用中心地区第三产业增加值比上外围地区第三产业增加值来衡量;pgdpt表示经济发展水平的相对差异,用中心地区的人均GDP比上外围地区的人均GDP 来衡量。

在分析产业集聚与中心地区内部经济差异的关系时,cpet表示中心地区内部的差异,即本文第三部分计算的中心地区内部县(市)间差异指标Tpc; Saggt表示第t 年中心地区第二产业的相对集聚程度,用中心地区第二产业增加值比上全省第二产业增加值来衡量;taggt表示第t 年第三产业相对集聚程度,用中心地区第三产业增加值比上全省第三产业增加值来衡量;pgdpt表示中心地区的相对经济发展水平,用中心地区人均GDP比上全省人均GDP 来衡量。

在分析产业集聚与外围地区经济格局的关系时,相关变量与上述中心地区的相关变量作类似解释。

3.回归结果

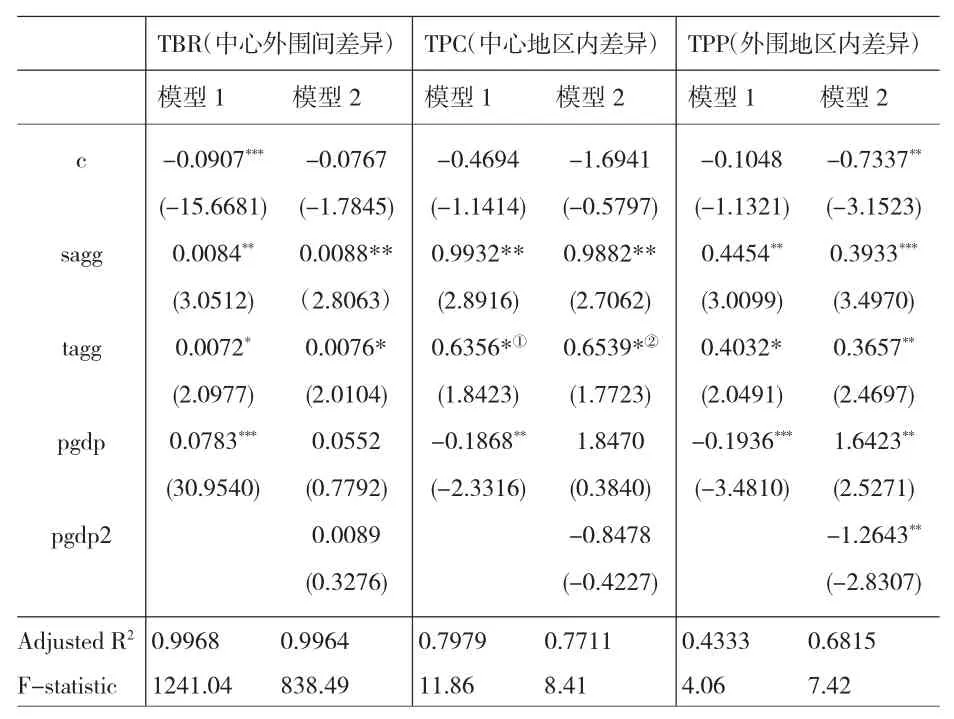

本文采用OLS 估计并经自相关矫正,产业集聚、经济发展水平与江西区域空间格局演变关系的回归方程、调整的R2及F 值等见表1。

表1:产业集聚、经济发展水平与江西经济空间结构的演变关系

第一,从产业集聚、经济发展水平与江西中心、外围地区之间的经济差异来看(第1 栏):模型(1)的各系数都是统计上显著的,意味着中心和外围间第二产业集聚的差异、第三产业集聚的差异及经济的相对发展水平对中心——外围结构的演变都有显著的影响。而模型(2)中,pgdp、pgdp2的系数并不显著,同时调整的R2及F 值都有所下降,因此模型(1)较好的反映了产业集聚、经济发展与江西中心——外围空间结构的演变关系。说明随着中心和外围地区间第二、三产业集聚水平的不断提高,中心和外围地区间的经济差异随之扩大。另外,经济发展水平与经济空间差异之间的倒U 型结构在研究期间并不存在,区域间的差距随着经济发展而扩大。

第二,从产业集聚、经济发展水平与中心地区内部经济差异的关系来看(第 2 栏):模型(1)的各系数都是统计上显著的,说明第二、三产业集聚对中心地区内部差异有显著的影响。模型(1)的各项指标优于模型(2),从模型(1)来看经济发展水平与中心地区内部差异之间呈负的线性关系,中心地区内部差异随着经济发展、经济联系日益密切而呈现出缩小的趋势。

第三,从产业集聚、经济发展水平与外围地区内部经济差异的关系来看(第3 栏):模型(1)和模型(2)的各项系数都是统计上显著的,第二、三产业集聚与外围地区内部差异之间都呈正相关关系。另外,模型1 中pgdp 的系数为负,模型2 中pgdp 为正而pgdp2的系数为负,说明经济发展水平对外围地区内部差异的影响呈现收敛的趋势。

五、结论与建议

本文根据施坚雅 (G. William Skinner)中心——外围模型,并利用泰尔(Theil)系数实证发现进入21 世纪以来,江西经济发展的中心——外围空间结构正在形成,即江西区域经济开始出现“极化”的趋势,大南昌都市圈的核心引领作用逐渐显现。通过考察弗里德曼((John Friedman)中心——外围理论所强调的经济发展水平及克鲁格曼(Paul Krugman)中心-外围理论所强调的产业集聚对经济空间结构的影响,实证结果显示区域产业集聚水平的提高将促进江西区域发展中心——外围结构的形成。

根据程必定(2015)关于区域空间结构演进的阶段划分[14](P20-28),2018 年,江西省的城镇化率为56%,第一产业占地区生产总值的比重为8.6%,人均GDP 折合7168 美元,说明江西省区域空间结构处在第二次转型前期,即区域经济发展逐渐向以城市群、都市圈为主导转型。论文实证研究表明,大南昌都市圈区内差异呈现出微弱的收敛趋势,说明大南昌都市圈内部经济联系日益密切,核心引领作用开始显现。但是,南昌作为江西省的省会,城市首位度还不高,其龙头引领带动力还较小,在都市圈发展水平、中心城市贡献度、都市圈联系强度、都市圈同城化机制等方面与发达地区都市圈还有较大差距,大南昌都市圈在总体上还属于培养型都市圈[15]。

因此,应该加大力度支持大南昌都市圈的发展,在基础设施、产业分工、公共服务、生态环境、协调机制等方面进行统筹谋划,提升南昌的城市首位度,强化资源聚合和产业集聚,加快航空制造、电子信息、新能源新材料、生物医药等产业发展,打造现代产业的集聚高地,充分发挥大南昌都市圈的核心引领作用。另外,要充分发挥沪昆高铁经济带、京九高铁经济带等两大经济带的驱动作用,加快推进赣南等原中央苏区振兴、赣东北开放合作、赣西转型升级三大协同发展区的发展,明确各自的定位①根据江西省委十四届六次全体(扩大)会议精神,赣南等原中央苏区振兴发展区定位为打造融入粤港澳大湾区的开放高地、全国脱贫攻坚样板区、红色文化传承创新区,加快赣州省域副中心城市建设,带动吉泰走廊、向莆经济带发展升级,打造江西南部重要增长板块。赣东北开放合作发展区定位为对接东南沿海开放先行区、先进制造业基地、新业态新模式集聚区、文化旅游和康养休闲胜地。赣西转型升级发展区定位为全省产业转型升级样板区、新型城镇化先行区、绿色产业集聚区。,强化区域分工协作,拓展江西区域发展的新空间,促进江西区域协调发展。

- 井冈山大学学报(社会科学版)的其它文章

- 地理分布对企业社会责任的影响效应分析

- 数字金融对商业银行经营效率的影响

——基于16 家上市银行的实证研究