探究与大学生抑郁症自杀未遂行为相关的社会心理因素

孙思琦,王薇,康丽君,刘忠纯

抑郁症是一种以情绪低落为主要特征,严重时有自杀行为的精神疾病。近年来大学生心理问题日益严重,自杀占大学生非正常死亡的47.2%[1],抑郁症成为大学生自杀的首要原因。越来越多的研究表明此类人群的自杀行为与社会心理因素密切相关。

家庭是成长中必不可少的场所,可以满足个体生理心理的多种需求[2]。家庭环境对抑郁症患者的自杀行为存在较大影响。儿童期存在创伤经历的患者,往往缺乏安全感及信任感,认知和社会交流能力较差,更容易出现抑郁情绪,产生自杀意念[3]。而有自杀行为的抑郁症患者的家庭功能普遍存在缺陷,当患者遇到应激事件时,无法得到家人的陪伴及支持,负性情绪无法有效疏解,更易出现自杀行为[4]。但较高的社会支持可以帮助抑郁患者减轻消极情绪体验,减少无助感,有效降低自杀风险[5]。目前国内关于大学生抑郁患者自杀未遂行为影响因素的探讨,主要都是从某个单一方面进行研究,很少综合上述三个方面进行探讨。故本研究将从大学生抑郁患者的童年创伤、家庭功能及社会支持多角度进行研究,对完善大学校园自杀案件的防控体系,进一步干预大学生的心理健康问题具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

招募2019年6月至2020年1月于武汉大学人民医院精神卫生中心就诊的在校大学生抑郁障碍患者156例,均由2 名有经验的精神科医师诊断,符合《精神障碍诊断与统计手册(第5 版)》(Diagnostic and Statistical Manua of Mental Disorders, fifth edition,DSM-5)中抑郁障碍诊断标准。排除标准:患其他精神疾病;患严重躯体疾病或颅脑外伤。根据患者既往是否存在自杀行为分为2组:①自杀未遂组(n=78),男18例,女60 例;年龄(20.51±1.64)岁;单身54 例,恋爱24例;家庭成员3(3~4)人;②非自杀未遂组(n=78),男22例,女56 例;年龄(20.88±1.81)岁;单身56 例,恋爱22例;家庭成员3(3~4)人。2 组在年龄、性别、情感状态方面差异均无统计学意义(P>0.05)。所有受试者均签署知情同意书。本研究获得武汉大学人民医院伦理委员会批准。

1.2 方法

由经过统一培训的精神科医生进行评估,给予患者充分的时间填写问卷,并由评估员当场收回检查。

1.3 评估工具

1.3.1 儿童创伤问卷中文版(Childhood Trauma Questionnaire,CTQ) 采用赵幸福等[6]翻译的中文版,共28个条目,每个条目均使用1~5分的5级计分法,分为情感虐待、情感忽视、性虐待、躯体虐待、躯体忽视五个维度,总分越高,儿童期创伤越严重。

1.3.2 家庭功能量表(family assessment device,FAD)共有60 个条目,包括7 份量表:问题解决(PS)、沟通(CM)、角色(RL)、情感反应(AR)、情感介入(AI)、行为控制(BC)和总的功能(GF)。得分越低,说明家庭功能越好[7]。

1.3.3 社会支持量表(social Support rating scale,SSRS)共有 10 个条目[8],采用 1~4 分的 4 级计分法,可分成三个子量表,即主观支持、客观支持、支持利用度。总分越高,说明被试者获得的社会支持越高。

1.4 统计学处理

采用SPSS25.0软件分析数据,所有连续变量均采用Kolmogorov-Smirnov检验是否为正态分布,正态分布变量用(平均数±标准差)表示,偏态分布变量用中位数和四分位距(IQR)表示。采用t检验及Mann-Whitney U检验比较连续变量。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CTQ评分比较

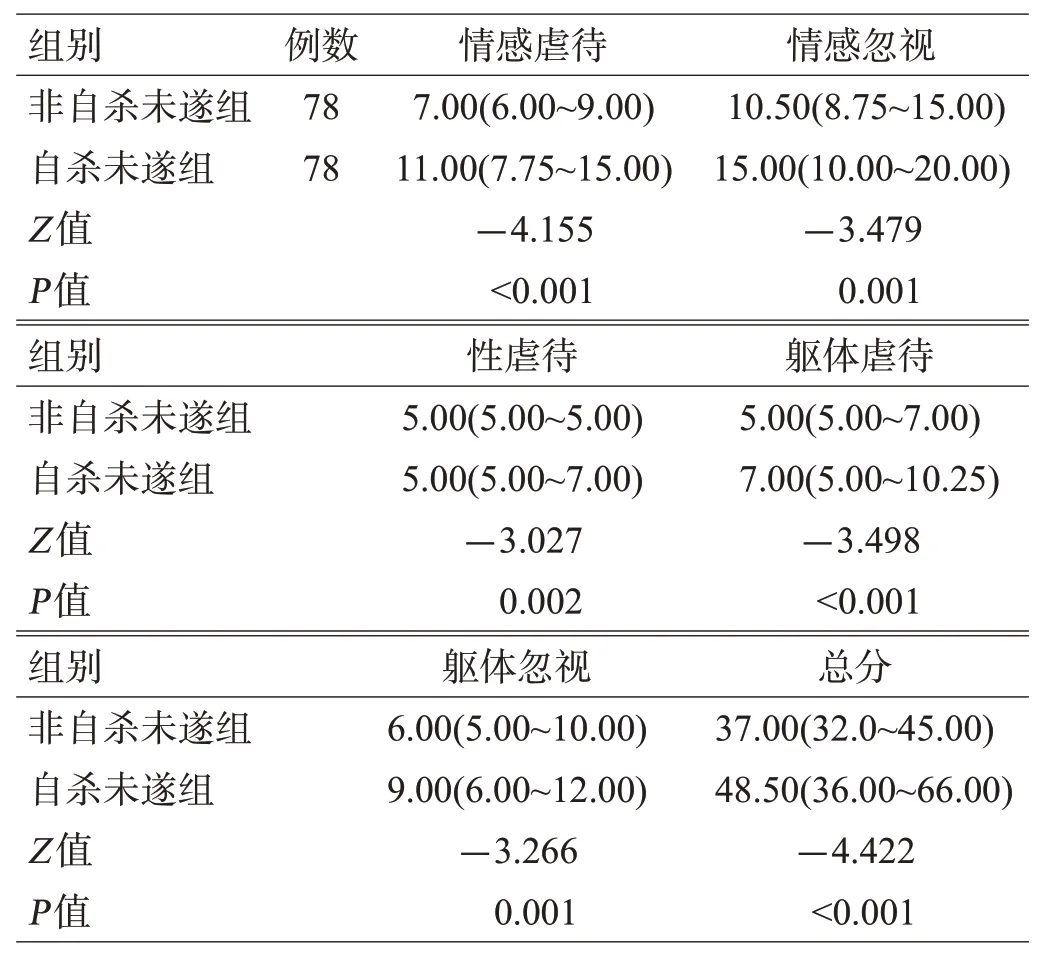

自杀未遂组的情感虐待、情感忽视、性虐待、躯体虐待、躯体忽视因子评分及总分均明显高于非自杀未遂组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组CTQ评分比较[分,M(IQR)]

2.2 FAD评分比较

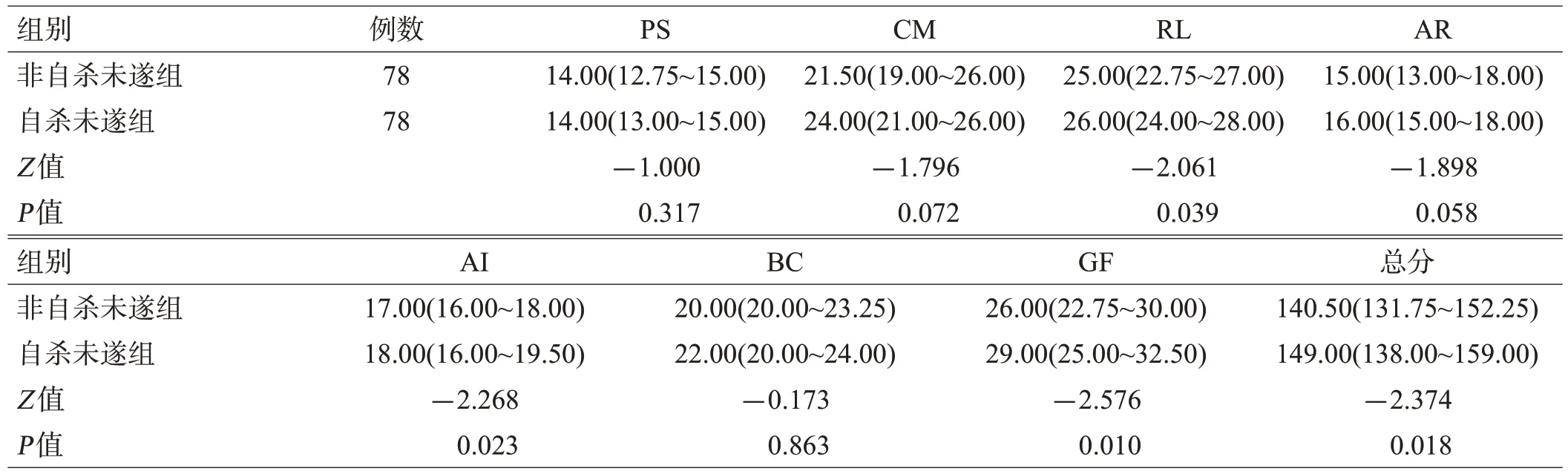

自杀未遂组的角色、情感介入、家庭总功能的评分及量表总分均明显高于非自杀未遂组,差异有统计学意义(P<0.05),角色、情感反应、问题解决、行为控制评分差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组FAD评分比较[分,M(IQR)]

2.3 SSRS评分比较

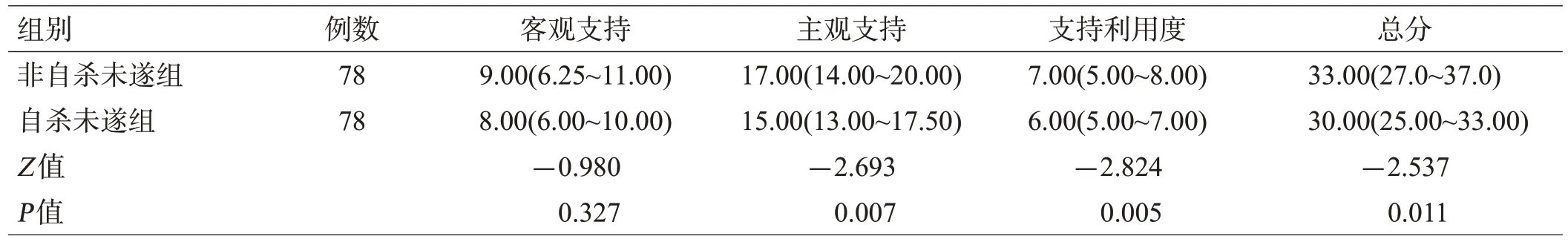

自杀未遂组的主观支持、支持利用度因子评分及总分均高于非自杀未遂组,差异有统计学意义(P<0.05),客观支持因子评分差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 2组SSRS评分比较[分,M(IQR)]

2.4 自杀未遂组的CTQ 评分、FAD 评分与SSRS 评分相关性分析

Person相关分析显示,自杀未遂组的CTQ 与FAD评分呈正相关(r=0.675,P<0.001),CTQ 与SSRS 评分呈负相关(r=-0.266,P=0.020),FAD 与SSRS 评分呈负相关(r=-0.282,P=0.019)。

2.5 多因素回归分析

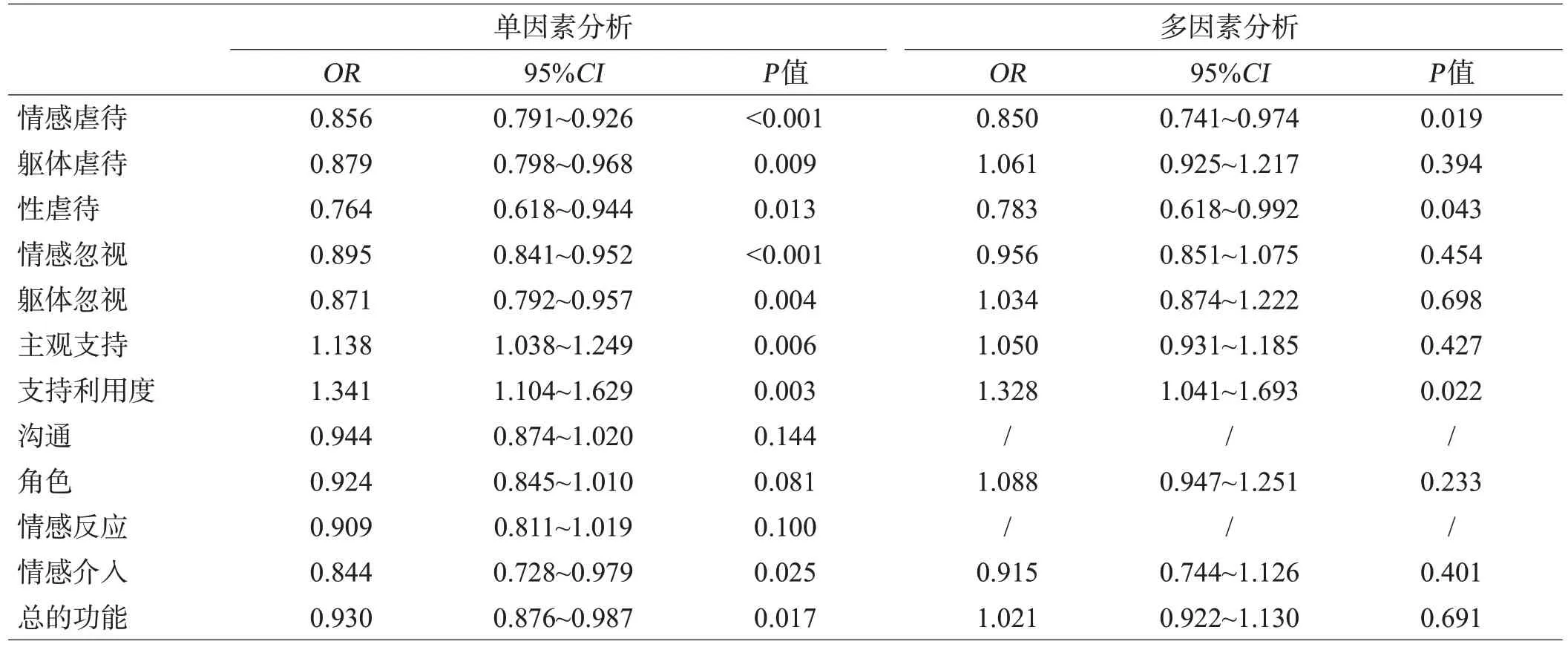

通过二元Logistic回归模型分析,将单因素分析中有统计学意义(P<0.1)的因素进行回归分析,结果显示,情感虐待、性虐待、支持利用度是导致自杀行为发生的独立危险因素和独立保护因素(P<0.05),见表4。

表4 自杀行为的Logistic回归分析

3 讨论

与非自杀未遂组相比,自杀未遂组的CTQ各评分均较高,说明存在自杀行为的大学生患者较普通患者在情感虐待、情感忽视、性虐待、躯体虐待、躯体忽视五个方面存在明显问题,与Erol等[9]的研究一致。自杀素质-应激理论认为自杀行为是由个体自身和应激事件共同作用产生的,而童年创伤经历作为长期的应激性事件,会对个体的心理以及人格产生重大影响,进而增加个体成年后的自杀风险[10],自杀频率更高[11]。越来越多的研究支持童年创伤经历对成年个体自杀风险的影响。经历过童年期创伤的大学生比例高达59.7%,此类人群的自杀风险是普通大学生的1.47倍[12]。基因组研究发现,FKBP9 基因的表达及其多态性可能是自杀风险的关键预测因子[13],而儿童期创伤和FKBP9 基因的相互作用,会增加自杀未遂的风险[14]。

本研究也发现,自杀未遂组在多个家庭功能方面明显差于非自杀未遂组,尤其是家庭亲密度极其匮乏、家庭角色混乱、界限不清的家庭,特别容易出现家庭成员自杀、离家出走等不良现象[15],而较高的家庭功能及支持可以降低自杀意念,有助于形成良好的家庭氛围,利于家属情感的介入[16],让患者得到情感上的共鸣,同时提高患者的自控能力,让患者在较好的家庭氛围中更好地接受治疗,利于治疗效果的提升[17]。

同样,本研究发现自杀未遂组的社会支持,尤其是主观支持及支持利用度均明显较低。在高度应激下的个体缺乏社会支持时,心理损害危险性会是普通人群的2 倍[18]。而拥有高质量的社会支持体系可以缓解个体的负性情绪,帮助个体有效应对压力,降低自杀意念以及防止自杀行为的发生[19]。这可能是因为,首先主观社会支持高的个体感知到的压力源更小[20],其次社会支持可以带给个体更多的归属感,最后可以增强个体的适应能力,提高个体的自尊感[21]。

相关分析显示,自杀未遂组CTQ总分与FAD总分呈正相关,与 SSRS 呈负相关,FAD 总分与 SSRS 呈负相关,表明伴自杀未遂行为的大学生抑郁患者的童年创伤经历、感知到的家庭功能及社会支持之间密切相关。童年创伤经历会影响大脑发育与认知功能,导致个体对外界信息的理解存在偏差,对各种人际交往更易做出负面归因,日常更倾向对自己及周围环境进行消极的评价解释[22],在这种状态影响下,个体感知到的家庭功能差,社会支持更低。家庭是大学生最主要的社会支持来源,研究显示自杀保护因素的支持主要来自于核心或重要的个体,其中最主要就是父母[23],而不是一般支持,父母的支持远比同伴的支持更能缓冲负面效应[24],防止自杀,给在应激状态下的个体提供间接的保护作用。并且对重要他人的牵挂会使生存理由更高,而生存理由可以调节和缓解危险因素对自杀的消极影响[25],降低自杀风险。

回归分析显示,情感虐待、性虐待及支持利用度是自杀行为的独立危险因素。目前已有的研究认为,情感虐待、躯体虐待、性虐待和忽视都可能是青年人自杀意念报告增高的危险因素,但该研究人群年龄跨度较大[26]。也有研究在探讨自杀未遂患者与正常对照组童年创伤经历时发现情感虐待和性虐待是自杀行为的危险因素,可以正向预测个体发生自杀行为的概率[27],这与本研究一致。支持的利用度是指个体对各种社会支持的主动利用,如倾诉、求助等。患者主观上感受并且积极利用,这会直接影响社会支持对大学生自杀危机缓冲和保护作用[28]。已有研究显示支持利用度低的研究生对自杀行为更为倾向,社会支持欠缺以及利用不足都是自杀的高危因素[29]。社会资源较少的大学生,遇到困难时自己无法解决而社会支持又相对不足时,容易加重孤立无援等消极认知,人生价值感下降[30],而不太擅长求助他人且无法发泄不良情绪,这也是支持利用度在自杀作用非常重要的原因。

近期,影像学研究发现伴自杀未遂行为的重度抑郁患者腹侧内侧前额叶皮质以及杏仁核的功能连接性降低,提示这可能是自杀干预的潜在靶点[31]。但想要解决此类人群的自杀问题,需要采用综合手段来进行识别、干预和治疗,如家庭给予关爱与支持,重视人际交往环境的建立,提高人际关系技能,培养良好个性品质,尽早识别抑郁风险高的大学生,及早进行干预,可降低大学生发生自杀行为的几率。