针灸联合葛根桂枝汤加减治疗神经根型颈椎病的临床效果

梁杰 张胜利 王治学

摘要:目的:探索神经根型颈椎病运用针灸联合葛根桂枝汤加减治疗疗效。方法:以我院收治的神经根型颈椎病患者为研究对象(患者92例于2019年3月-2021年7月时间段入院治疗),随机选取两组研究对象,对照组(46例)行针灸疗法,观察组(46例)行针灸联合葛根桂枝汤加减治疗,观察两组患者症状改善情况与治疗效果。结果:观察组患者症状消失(恢复)时间明显短于对照组(P<0.05)。有效率治疗观察组(97.83%)高于对照组(86.96%)(P<0.05)。结论:神经根型颈椎病运用针灸联合葛根桂枝汤加减治疗可有效改善患者症状,缩短治疗时间,具有推广价值。

关键词:神经根型颈椎病;针灸;葛根桂枝汤;临床效果

【中图分类号】S853.61 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2021)11-01

神经根型颈椎病是一种常见的颈椎疾病,患者患病后临床症状较为明显,常见颈肩肢疼痛,伴有麻木症状。由于人们生活工作方式转变,使得该病症发病年龄提前,并发病率呈现出明显增长趋势,严重影响日常工作与生活[1]。本次研究将以医院收治的神经根型颈椎病患者为研究对象,探究针灸+葛根桂枝汤的治疗价值:

1资料与方法

1.1一般资料

研究以我院收治的(2019年3月-2021年7月,92例)神经根型颈椎病患者为对象,随机选取两组研究对象,对照组41例,男21例/女20例,年龄21-70岁,年龄均值(56.47±2.18)岁;观察组41例,男22例/女19例,年龄22-69岁,年龄均值(56.39±2.25)岁,纳入标准:患者与研究组达成研究协议;患者病例资料完整;排除标准:患者存在药物禁忌;患者存在精神意识障碍;患者存在其他严重性疾病;患者哺乳期或妊娠期;两组患者一般资料无明显差异性(p>0.05),符合研究要求。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组选择针灸治疗:指导患者坐位,选夹颈夹脊穴、天柱穴、风池穴、曲池穴、阿是穴、后溪穴、合谷穴、合谷穴、列缺穴、外关穴,以平补平泄手法金针,留针20min,每日一次,治疗两周。

1.2.2观察组

观察组选择针灸联合葛根桂枝汤加减治疗:以葛根90g、当归30g、桂枝30g、黄芪30g、炒白术15g、白芍30g、羌活18g、独活18g、炙甘草30g、丹参30g、乳香10g、没药10g、青风藤20g,煎水,取汁300ml,分早晚两次服药(150ml),治疗两周。

1.3观察指标

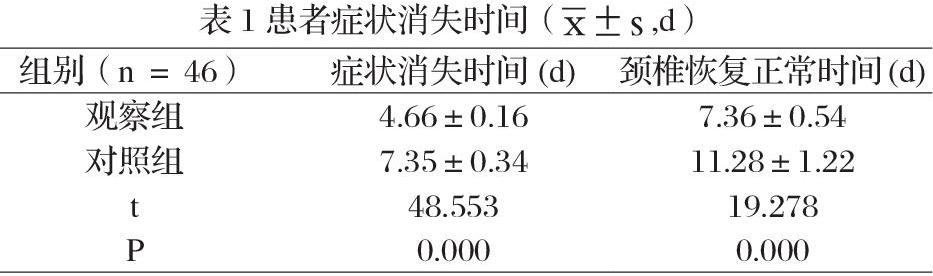

观察两组患者症状消失时间与颈椎恢复时间。

观察患者治疗效果,评价标准包括痊愈、显效、有效、无效:①痊愈,患者临床症状消失,肌力功能恢复,可正常工作生活;②显效,患者症状基本消失,但存在轻微颈肩疼痛感,肌力肝功能改善;③有效,患者临床症状缓解与改善;④无效,患者症状无变化甚至存在加重情况,计算治疗有效率。

1.4统计学处理

数据通过SPSS25.0统计处理,以()均数±标准差计量症状消失(恢复)时间,t检验;以数(n)或率(%)计数有效率,检验,P<0.05说明差异有统计学。

2结果

2.1两组患者临床症状消失恢复情况

观察组患者症状消失(恢复)时间相比对照组更优(P<0.05)。见表1。

2.2两组患者治疗效果

有效率治疗观察组(97.83%)、对照组(86.96%),差异明显(P<0.05),如表2。

3讨论

神经根型颈椎病从中医学角度认为痹症范畴,是各型颈椎病发病率最高,临床最为多见的一种。基本病机是筋骨受损,经络气血阻滞不通。明代著名针灸学家杨继洲认为:“劫病之功,莫捷于针灸”,“针刺治其外,汤液治其内”。通过针灸与重要实现内外兼治[2],疏通经络,改善颈椎内部压力,放松颈部肌肉,降低疼痛感,缩短患者康复时间,益气补血,活血化瘀[3],直达病灶部位,以促使病灶部分解除对神经根产生的压迫感,从根源上治疗病症,改善椎间盘功能,保证患者恢复正常生活,摆脱病痛折磨[4]。

本次研究结果中,观察组患者症状消失(恢复)时间明显更短(P<0.05),说明该治疗方式可有效改善患者临床症状,促使患者早日康复。有效率观察组(97.83%)高于对照组(86.96%)(P<0.05),说明该治疗方式可改善患者病症,消除病痛,活血通络,价值较高。

综上所述,神经根型颈椎病行针灸联合葛根桂枝汤加减治疗效果较高,可改善患者病痛,效果显著,值得推广。

参考文献:

[1]阮波,薛爱国.针灸联合桂枝加葛根汤治疗神经根型颈椎病的临床疗效及对患者生活质量的影响[J].内蒙古中医药,2021,40(03):19-20.

[2]孙玮琦,吕永飞.桂枝葛根汤联合针灸治疗神经根型颈椎病临床疗效观察[J].实用中西医结合临床,2020,20(02):74-75.

[3]陈桃红,陈永华,陈素容.针灸联合桂枝葛根汤加减治疗神经根型颈椎病的疗效评估[J].中国现代药物应用,2019,13(07):152-153.

[4]刘彬.針药联合中医功法在颈型颈椎病患者中的应用价值研究[J].辽宁中医杂志,2018,45(05):1049-1052.