胺型乳状液的二氧化碳、氧化钙响应行为及应用潜力

任妍君,路岩岩,蒋官澄,周文静,伍连松,姚如钢,谢水祥

(1.西南石油大学石油与天然气工程学院,成都 610500;2.中国石油大学(北京)石油工程学院,北京 102249;3.中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司,北京 100101;4.中国石油集团安全环保技术研究院,北京 102206)

0 引言

油基钻井液在润滑防卡、抑制页岩水化膨胀和地层造浆、稳定井壁、抗高温、抗盐钙污染等方面有显著优势,尤其适用于复杂钻井环境与页岩气等非常规油气的钻探[1-4]。但是,常规油基钻井液很难清洗,导致完井固井困难、含油钻屑难处理、环境污染严重等问题,严重阻碍了油基钻井液的推广应用[4-7]。

从20世纪80年代至今,国内外相关研究表明,油基钻井液中的乳化剂等表面活性成分赋予油基钻井液以高乳化稳定性和强油润湿性,是保证油基钻井液表现出优异钻井性能的必要条件,却也是造成油基钻井液难清洗、污染环境等问题的主要原因[8-16]。

鉴于此,一些学者尝试选用刺激响应性乳化剂代替传统乳化剂,赋予油基钻井液以可逆特性,如此既能保留油基钻井液的钻井优势又能从源头控制其对油气产能、生态环境造成的不利影响,即:油基钻井液在钻井过程中以油基钻井液的形式存在,表现出优异的钻井性能;钻井后的作业中经诱导逆转为水基钻井液,便于清洗[17-20]。

现有可逆油基钻井液的可逆特性主要通过酸(如盐酸、醋酸)诱导实现[21-24]。也有学者尝试了其他诱导方式,例如尝试采用多价金属盐来诱导油基钻井液的可逆行为[25]。但是,诱导过程中添加的酸、多价金属盐会在体系中积累,影响体系性能,且存在二次污染风险[26-28]。鉴于此,有必要考虑采用更为绿色的诱导方式。此外,现有的可逆油基钻井液研究中,仅考虑了可逆特性在滤饼清洗、含油钻屑处理方面的应用,并未考虑在钻井液流变性及固控方面的应用。

本文采用更为绿色、低廉的CO2/CaO作为刺激源,以叔胺类非离子表面活性剂作为乳化剂配制胺型乳状液体系,研究CO2/CaO诱导下该乳状液体系的响应行为(如乳化逆转、流变迁移)及机理,分析该响应行为在油基钻井液的泥饼清除、含油钻屑清洗、低密度钻屑固控与油基钻井液回收方面的应用特性。

1 乳状液配方与CO2/CaO响应行为

1.1 配方

油基钻井液是以乳状液为基础的胶体分散体系。其中,乳状液部分不仅与该体系的钻井性能直接相关,也是实现其可逆特性的物质基础,直接决定着该体系独特的清洗、固控与回收利用性能。

以叔胺类非离子表面活性剂为乳化剂、3#白油为油相、25%(质量分数)CaCl2盐水为水相,室温下8 000 r/min高速搅拌40 min得到油包水(W/O)乳状液。其中,油水体积比(以下简称油水比)为 50∶50、60∶40、70∶30,乳化剂质量分数为5%,乳化剂的亲水亲油平衡值(HLB)为5~6,其化学结构式如图1所示。

图1 叔胺类非离子表面活性剂的化学结构式

1.2 CO2/CaO响应行为

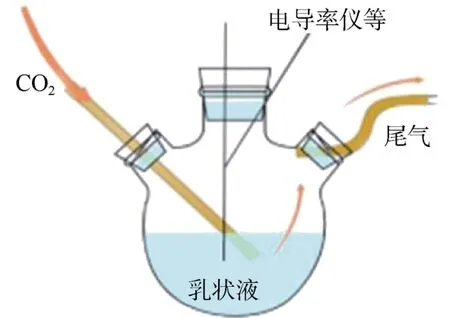

所制乳状液的CO2/CaO响应行为主要表现为乳化逆转和流变迁移 2个方面。为分析乳状液的响应行为特征,设计实验步骤:①在鼓泡实验装置(见图2)中加入100 mL乳状液,在300 r/min连续低速搅拌下通入CO2,CO2流量为0.15 L/min;②通CO2过程中,采用电导率仪、破乳电压仪、精密pH试纸分别测试乳状液的电导率、破乳电压、pH值随通气量的变化规律,并观察乳状液的水溶性变化,用以考察 CO2刺激诱导下乳状液的乳化逆转特征;③取不同通气时间的乳状液,采用哈克 MARSⅢ旋转流变仪进行剪切速率和黏度关系测试,剪切速率为0.01~1 000 s-1、测试点数为30,测试温度为30 ℃,用以考察CO2刺激诱导下乳状液的流变迁移特征;④取不同通气阶段的乳状液,分别加入CaO诱导其乳化回转,观察乳状液水溶性变化,并采用破乳电压仪、精密pH试纸、哈克MARSⅢ旋转流变仪分别测试回转后的破乳电压、pH值与流变性特征。

图2 CO2鼓泡装置示意图

1.2.1 乳化逆转

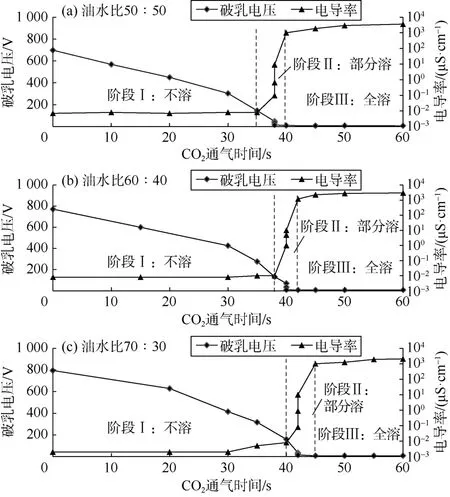

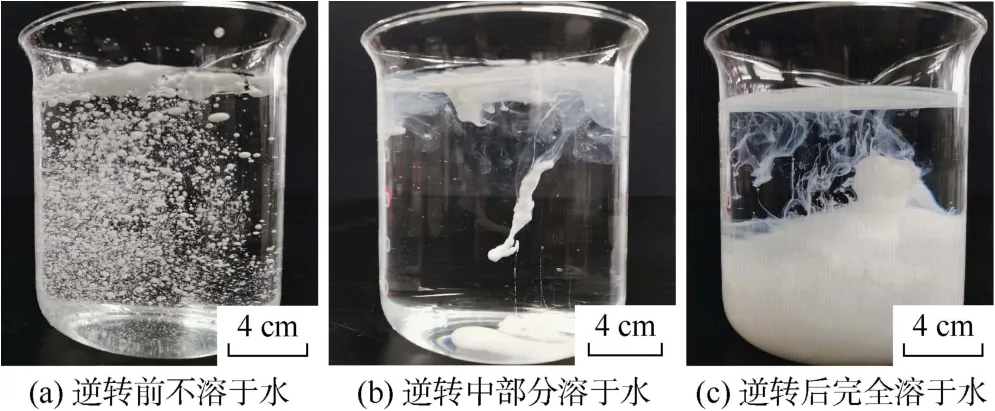

如图 3、图 4所示,随着 CO2通气时间的增加,在短短45 s后,乳状液的电导率从小于0.01 μS/cm逐渐升高至1 000 μS/cm以上,破乳电压从800 V附近逐渐降低至10 V以下,水溶性经历了不溶、部分溶(瞬态,阈值很窄)、全溶的过程,说明乳状液在CO2诱导下能够从油包水状态转变为水包油(O/W)状态。当油水比从 50∶50变化为 60∶40、70∶30时,乳状液的乳化逆转性能不变,仅存在轻微的逆转滞后。

图3 乳状液电性特征与水溶性随CO2通气时间的变化

图4 CO2诱导乳化逆转时乳状液水溶性的实物图

依据水溶性、破乳电压和电导率,大致可将 CO2诱导的乳化逆转分为不溶(阶段Ⅰ)、部分溶(阶段Ⅱ)和全溶(阶段Ⅲ)3个阶段(见图3)。伴随乳化逆转,乳状液的pH值也发生了规律性变化,从10降至8,其中,乳化逆转阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乳状液的pH值分别约为9.0,8.5,8.0(见图5a—图5c)。

取乳化逆转阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乳状液,采用 CaO对其进行刺激诱导,待pH值回升至10后,阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乳状液的破乳电压分别能恢复至515~550 V,815~869 V,445~500 V(见图5d—图5f),表明本文所制油包水型乳状液在经历 CO2诱导逆转为水包油状态后,可用油基钻井液的常用配浆材料CaO诱导回转至油包水状态,且具有良好的乳化稳定性。

图5 CO2/CaO作用下乳状液破乳电压与pH值的变化

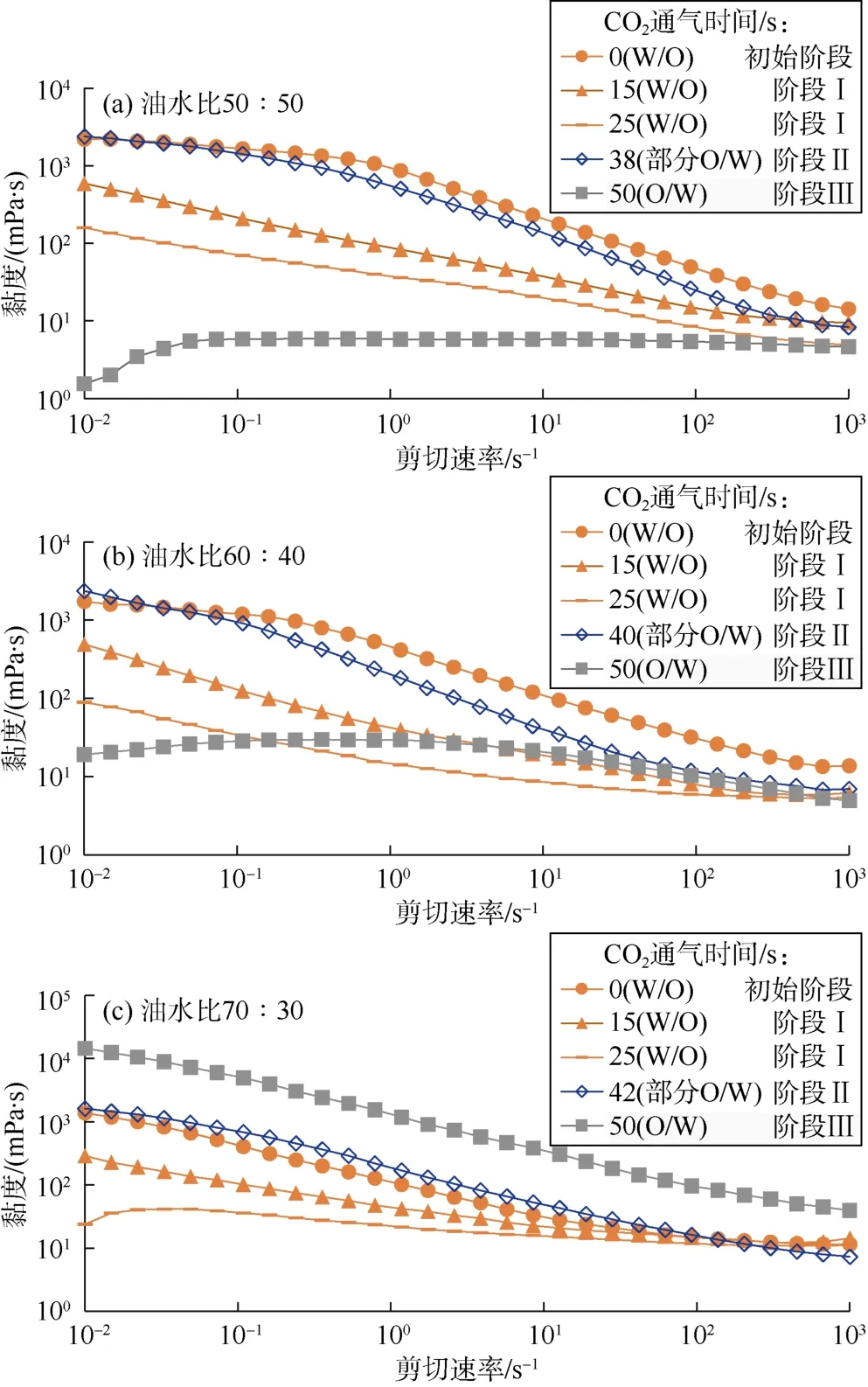

1.2.2 流变迁移

如图6所示,在CO2刺激诱导下,乳状液的流变迁移与乳化逆转相伴而生。以油水比50∶50的乳液体系为例(见图6a),流变迁移大致分为3个阶段:①阶段Ⅰ,乳状液仍处于水不溶的油包水状态,此时在整个剪切范围内(0.01~1 000 s-1),乳状液黏度随CO2通气时间的增加而显著降低;②阶段Ⅱ,乳状液处于部分水溶状态,与阶段Ⅰ相比,此阶段在中、低剪切速率范围(小于100 s-1)内乳状液的黏度出现回升,尤其是在低剪切速率范围内(小于10 s-1)乳状液的黏度回升较为明显;③阶段Ⅲ,乳状液完全溶于水,彻底逆转为水包油状态,与阶段Ⅱ相比,此阶段在低剪切速率范围内(小于10 s-1)乳状液的黏度出现大幅降低。当油水比为60∶40时,随着CO2通气量的增加,依然存在类似前述的流变迁移规律(见图6b)。当油水比为70∶30时,流变迁移阶段Ⅰ、Ⅱ的规律如前所述,然而阶段Ⅲ的黏度在整个剪切范围内骤增至初始态黏度水平之上(见图6c)。油水比越高则流变迁移阶段Ⅲ的黏度越高,其原因为逆转为水包油后,作为分散相的油相比例越高,则乳状液体系黏度越高。

图6 不同CO2通气时间下乳状液的黏度-剪切速率曲线

取上述流变迁移阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乳状液,分别加入CaO以诱导其进行乳化回转,待回转后乳状液pH值达9.5~10.0、破乳电压达450 V以上后,采用哈克MARSⅢ旋转流变仪测试其流变性(见图7)。阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乳状液再经CaO诱导回转后,阶段Ⅰ和Ⅲ在整个剪切范围内、阶段Ⅱ在高剪切速率条件下(大于100 s-1),乳状液黏度接近于初始油包水乳状液的黏度水平;阶段Ⅱ在中、低剪切速率条件下(小于100 s-1),乳状液黏度低于初始油包水乳状液的黏度水平,表明本文所制乳状液由 CO2诱导从油包水逆转为水包油后,继续在CaO诱导下不仅可回转为稳定的油包水状态,而且其流变特征可基本恢复至初始油包水乳状液的水平,未出现增稠情况。

图7 乳化逆转至不同阶段的乳状液经CaO诱导回转后的黏度-剪切速率曲线

2 油基钻井液的配方与性能

2.1 配方

采用 3#白油、乳化剂、25% CaCl2盐水配制 CO2响应性乳状液。在乳状液基础上复配油基稳定剂、有机土、重晶石,得到油基钻井液。具体配方:3#白油+5%乳化剂+25% CaCl2盐水+1.8%油基稳定剂+1%有机土+0.2% CaO+重晶石,油水比为 50∶50,60∶40,70∶30,密度为1.4~2.0 g/cm3。配制步骤为:①将3#白油与乳化剂混合,室温下高速搅拌1 min,持续搅拌下缓慢添加25% CaCl2盐水,室温高速搅拌40 min,得CO2响应性乳状液;②继续在室温高速搅拌下,依次加入油基稳定剂、重晶石、氧化钙和有机土,搅拌40 min,得到钻井液体系。其中,乳化剂为图 1所示有机胺类非离子表面活性剂。油基稳定剂为由脂肪酸、脂肪胺与二酸酐的酰胺化反应产物[29]。

2.2 基本性能

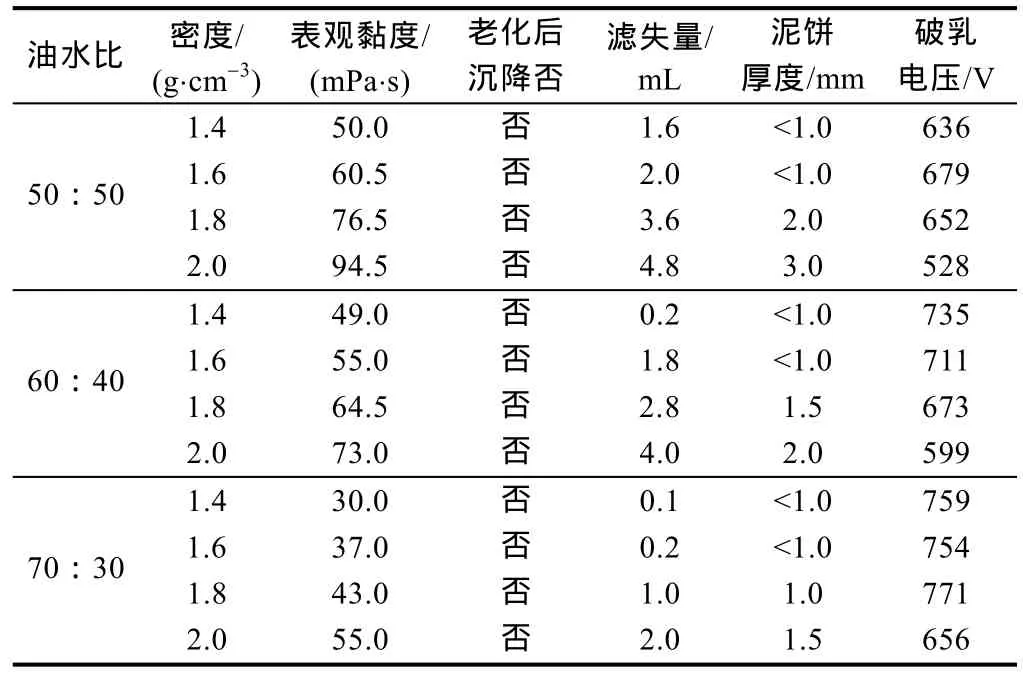

将所制备的油基钻井液在160 ℃下热滚16 h,静置2 h观察钻井液的沉降性,高速搅拌5 min后,采用FannR35A六速旋转黏度计、高温高压滤失仪分别测试其流变性能(温度65 ℃)和滤失性能(温度160 ℃,压力3.5 MPa),并分析油水比、密度对钻井液体系基本性能的影响。

如表 1所示,钻井液体系在油水比为 50∶50,60∶40,70∶30和密度 1.4~2.0 g/cm3条件下,经160 ℃高温老化后,破乳电压仍能维持在500 V以上,滤失量小于5 mL,滤饼厚度不超过3 mm,老化后未出现沉降。黏度和滤失量受密度和水相比例变化的影响较为明显,随密度和水相比例增加,黏度和滤失量会有所增大,但基本都接近工程应用要求。

表1 钻井液体系的基本性能

2.3清洗特性

以油水比60∶40、密度1.4~2.0 g/cm3的钻井液为例。在烧杯中倒入100 mL该钻井液并连续低速搅拌,随后以流量0.15 L/min通入CO2鼓泡,通气时长5~6 min,诱导其发生乳化逆转(见图8)。可以看到,通CO2前钻井液不能与水混溶,通 CO2后钻井液在水中迅速分散,能够与水充分混溶,这说明 CO2能够诱导钻井液从W/O逆转为O/W,从而赋予该钻井液以优异的清洗特性。继续往CO2作用后的钻井液中加入CaO,待体系pH值从8.0~8.5恢复至9.5~10.0时,钻井液又回转为水不溶状态,说明钻井液经CO2诱导从W/O逆转为O/W后,可用油基钻井液常用配浆材料CaO诱导回W/O状态,从而恢复其油基性能。

图8 钻井液的水溶性实验

进一步考察钻井液的 CO2响应行为在滤饼清除和含油钻屑清洗上的表现。将高温高压滤饼浸泡在200 mL清水中,往清水中通入 CO2。为降低气流对滤饼冲洗作用的影响,CO2的流量选为 0.15 L/min。随着 CO2通入时间的延长,浸泡在水中的滤饼逐渐脱落并分散在水中(见图9)。

图9 CO2鼓泡清洗不同密度油基钻井液高温高压滤饼实物图

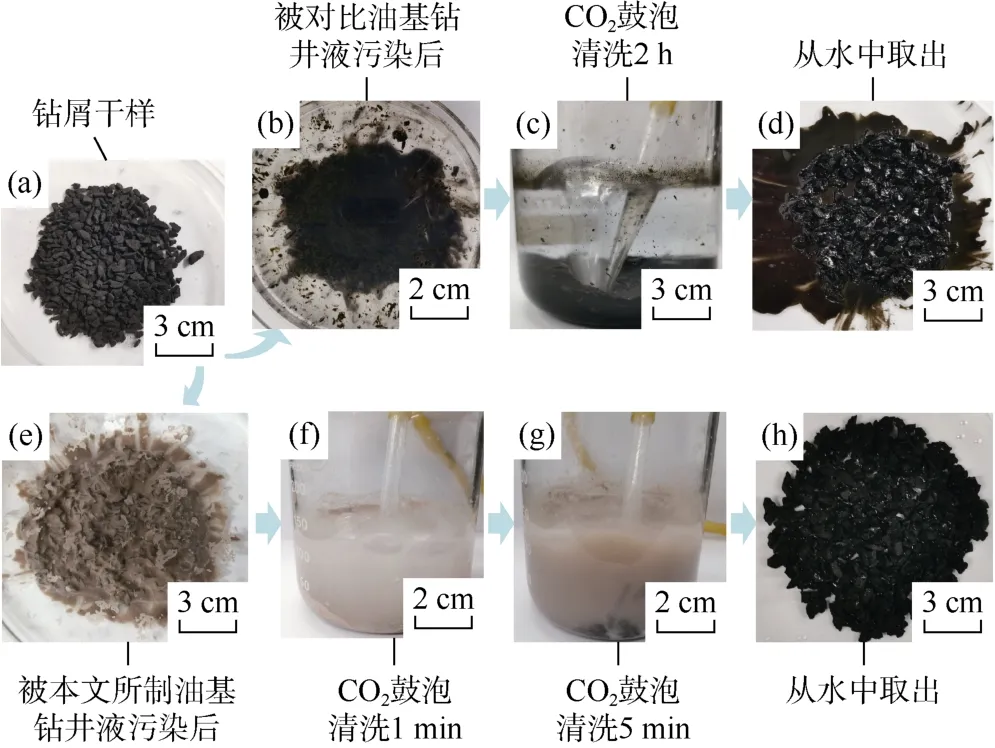

将钻屑与油基钻井液混合,在105 ℃温度下热滚16 h,分离钻屑并浸泡在清水中,然后通入CO2(流量0.5 L/min),观察钻屑表面的油基钻井液清除情况(见图 10)。所用钻屑为威远气田志留系龙马溪组黑色页岩钻屑(见图 10a)。钻屑被本文所制油基钻井液、对比油基钻井液(取自长宁页岩气钻井现场)污染后,在水中不溶解不分散,表明单纯用水无法清洗含油钻屑(见图 10b、图 10e)。往水中通入 CO2鼓泡后,对比油基钻井液在 CO2作用下仍保持疏水状态,其含油钻屑无法被 CO2清洗(见图 10c、图 10d);而被本文所制油基钻井液污染的钻屑在 CO2作用下,其表面油污能够很容易地被水清洗掉(见图10f—图10h)。

图10 CO2鼓泡清洗含油钻屑的实物图

2.4 固控特性

所述固控主要是针对0.075 mm以下(即过200目筛)低密度无用固相。该类固相入侵,往往造成油基钻井液大幅增黏、降低钻速并影响钻井液重复利用[30]。该类固相在油基钻井液中很难用常规的振动筛方法去除,往往需要加入稀释剂以缓解其对钻井液性能的影响[31-32]。

本文通过 CO2诱导钻井液乳状液部分大幅降黏从而促进低密度无用固相的有效清除。具体实验方法:①研磨页岩钻屑并过200目(0.075 mm)筛,得到粒径小于0.075 mm的低密度无用固相粉末;②将粉末(质量分数25%)加入到300 g乳状液(油水比60∶40,乳化剂质量分数5%)中,搅拌均匀并在105 ℃温度下热滚16 h,得到受无用固相污染的乳状液体系;③通过CO2(流量0.15 L/min)鼓泡诱导乳状液体系降黏;④采用六速旋转黏度计测试CO2作用前、后乳状液体系的黏度;⑤静置沉降观察CO2作用前、后低密度固相的沉降趋势。

如表2所示,在钻屑污染前,乳状液体系的pH值和破乳电压随CO2的通入而逐渐降低,在体系pH值降至9、破乳电压降至300 V附近时,此时乳状液体系仍处于W/O状态,但其黏度出现骤降,尤其是动切力从5.63 Pa降至0.51 Pa;低剪切速率范畴的六速黏度计刻度盘读数(Ф6/Ф3)从 3.5/2.5降至 0.5/0,这与前述哈克 MARSⅢ旋转流变仪测得规律一致。往新鲜乳状液中加入 25%钻屑粉末,乳状液体系的黏度升高,尤其是塑性黏度从18.0 mPa·s升至37 mPa·s,低剪切速率范畴的六速黏度计刻度盘读数(Ф6/Ф3)从 3.5/2.5升至 7.0/6.0,说明低密度无用固相增稠现象明显。往钻屑污染的乳状液体系中通入CO2,随着通入量增加,钻屑污染体系的破乳电压逐渐降低;在体系pH值降至9、破乳电压降至300 V附近时,体系动切力从7.15 Pa降至1.02 Pa,低剪切速率范畴的六速黏度计刻度盘读数(Ф6/Ф3)从7.0/6.0降至0.5/0.5。

表2 CO2对低密度无用固相/乳状液体系黏度的影响

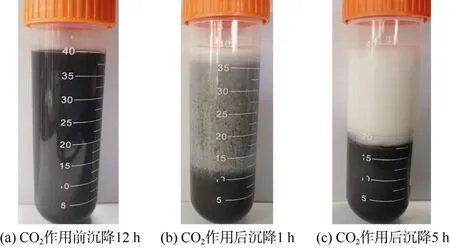

进一步观察 CO2作用前、后钻屑污染体系的沉降稳定性(见图 11)。通 CO2前,体系在静置沉降 12 h后未见明显钻屑沉降;通CO2后,体系在静置沉降1 h后,有约3/4体积的乳状液体系中钻屑密度明显降低,静置沉降5 h后有约1/2体积的乳状液体系中的钻屑得到清除。回收图 11c中的上部无钻屑液相,测试其破乳电压为290~310 V、pH值为9。往该回收液中加入CaO,使之pH值回升至10,测试其破乳电压为550~580 V,说明CO2诱导降黏以清除低密度无用固相后,所得液相可通过添加CaO使之恢复原始稳定水平,从而有助于钻井液的回收利用。

图11 CO2作用前后钻屑污染体系的沉降特征

3 机理分析

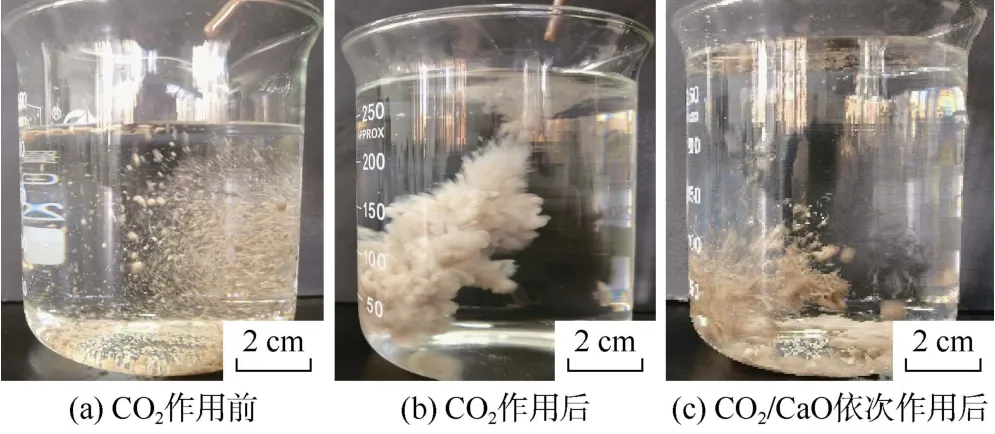

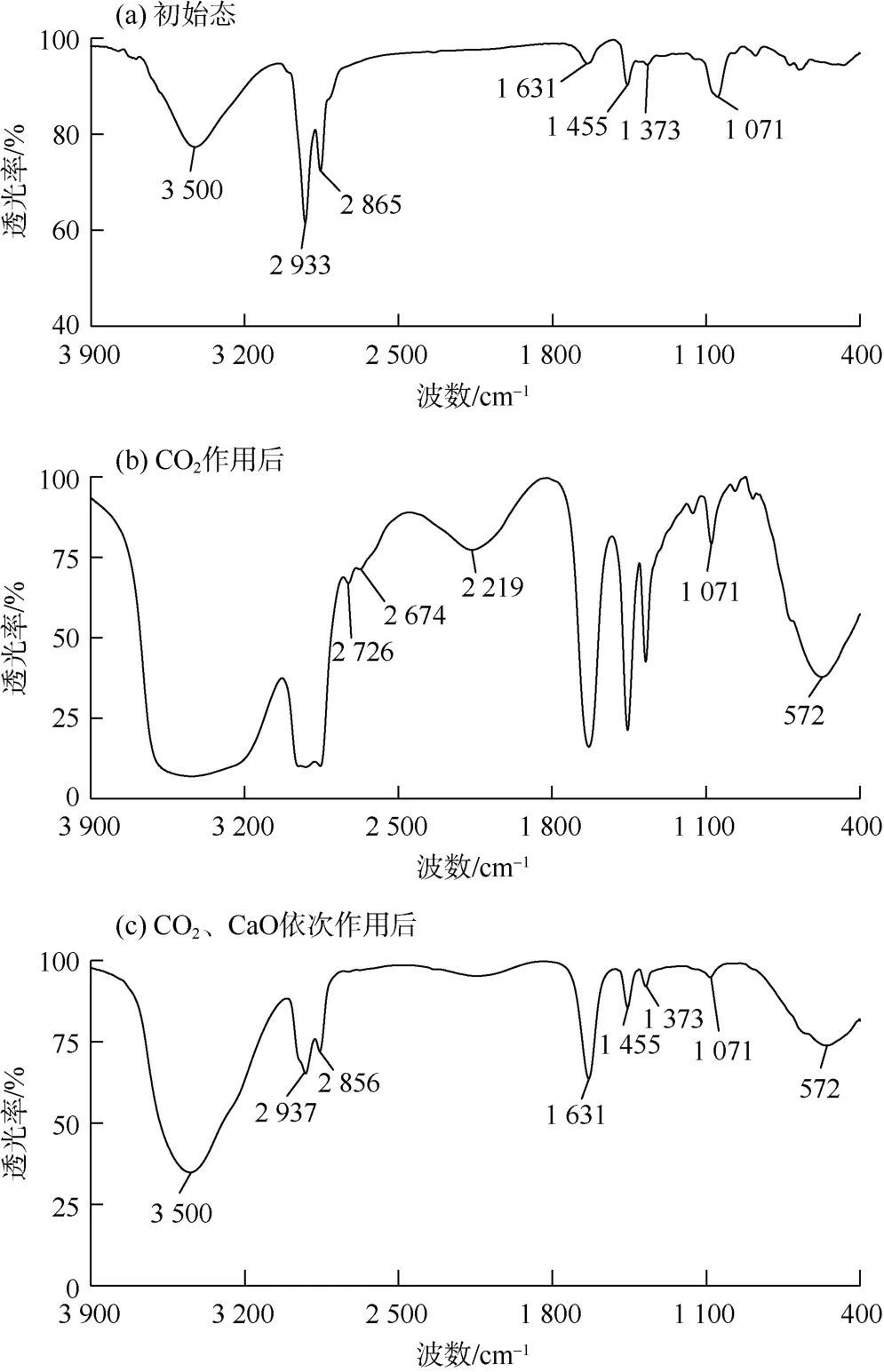

采用傅里叶红外光谱仪测试初始态、CO2作用后、CO2/CaO依次作用后乳化剂的化学结构特征,采用激光粒度仪测试乳化逆转过程中的乳状液粒径分布变化,以揭示胺型乳状液体系在CO2/CaO作用下的乳化逆转、流变迁移机理,并对滤饼和钻屑清洗、固控机理作分析。

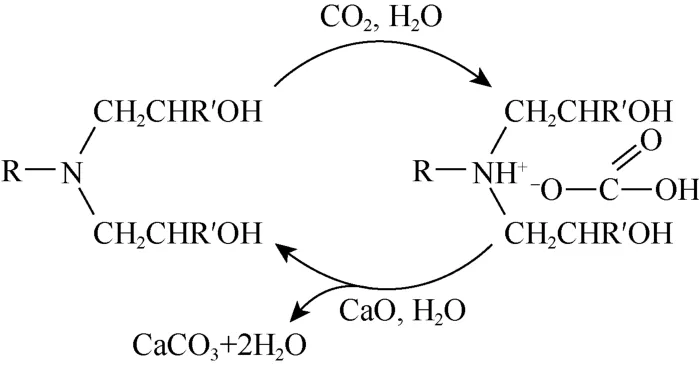

图12为乳化剂红外光谱特征线。乳化剂在初始态时的红外特征峰(见图12a)表现为:3 500 cm-1附近单峰为O—H伸缩振动,2 900 cm-1附近分裂的强吸收峰为—CH3、—CH2—伸缩振动,1 071 cm-1附近为C—N伸缩振动,1 200~1 900 cm-1的峰属于C—H、O—H的弯曲振动,表明所示乳化剂为有机胺。CO2作用后(见图12b),上述特征峰仍然存在,但在3 500 cm-1,2 726 cm-1,2 674 cm-1,2 219 cm-1与 572 cm-1处存在差异:3 500 cm-1附近的峰变宽,表明羟基存在缔合;2 200~2 750 cm-1存在宽峰或系列尖峰带,表明存在叔胺盐;572 cm-1出现明显吸收峰,表明存在O—C==O、C—C==O[33]。上述特征峰差异分析说明CO2与有机胺作用后生成了有机胺盐。经CO2作用后,再经CaO作用(见图12c),则乳化剂的红外特征峰中2 200~2 750 cm-1的宽峰和系列尖峰带几乎消失,说明经 CO2诱导得到的叔胺盐可由 CaO诱导变回有机胺。此外,图12c中谱线在572 cm-1处的特征峰虽然较图 12b中谱线弱很多,但也较明显,这可能是由于检测样品中残留的 CaCO3所致。据上述分析,推测CO2/CaO作用下胺型乳化剂与其胺盐相互转化的方程式如图13所示。由于胺盐的亲水性强于胺,同时乳化剂亲水亲油平衡性是决定乳状液类型的关键因素,因此,CO2诱导乳化剂亲水性增强时,乳状液也随之从油包水型转变为水包油型,从而基于该类乳状液制备的油基钻井液可由 CO2诱导转化为水基钻井液,便于被水清洗;再经CaO诱导乳化剂去盐化后恢复其亲油性,乳状液也随之从水包油回转为油包水,便于废弃油基钻井液回收利用。

图12 CO2/CaO对乳化剂红外光谱特征峰的影响

图13 CO2/CaO作用下胺与胺盐相互转化方程式

如前所述,伴随乳化逆转,乳状液体系的流变行为也发生了规律性的迁移。在 CO2诱导乳状液逆转至阶段Ⅰ末时(见图 6),虽然乳状液仍处于水不溶的W/O状态,但在整个剪切速率范围内(0.01~1 000.00 s-1)黏度显著降低,这有利于低密度无用固相的清除。

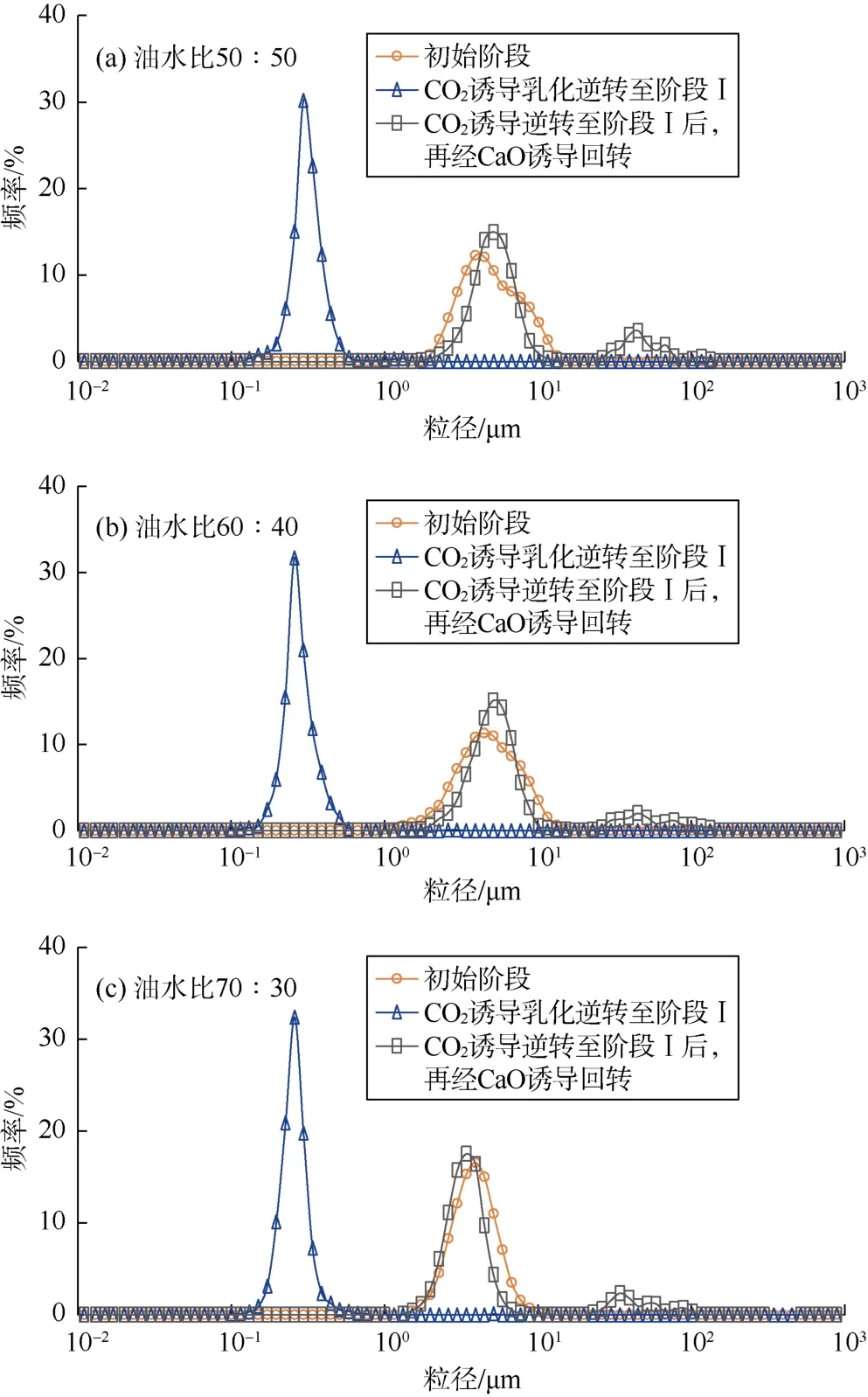

为进一步揭示CO2/CaO诱导乳状液体系黏度变化的内在原因,通过激光粒度仪分析初始态、CO2诱导乳化逆转至阶段Ⅰ末的乳状液粒径、CO2诱导至阶段Ⅰ末后再经 CaO诱导回转的乳状液粒径分布(见图14)。以油水比 50∶50的乳状液为例,初始态时,乳状液粒径D50约为4.7 μm;CO2诱导逆转至阶段Ⅰ时,乳状液仍处于水不溶的W/O状态,但其粒径D50骤降至约300 nm且粒径更均匀(见图14a)。往逆转阶段Ⅰ乳状液中继续加入CaO后,乳状液粒径D50又从300 nm回升至约5.1 μm。油水比60∶40、70∶30的乳状液均呈现相同的规律。由此可见,CO2/CaO主要通过调控乳状液粒径大小来诱导乳状液体系黏度变化。

图14 CO2/CaO对胺型乳状液粒径的影响

综上,CO2/CaO作用下胺型乳化剂与其胺盐之间会相互转换,其宏观表现为胺型乳状液的乳化逆转和流变迁移。当将胺型乳状液应用于油基钻井液时,CO2通过诱导乳化逆转以实现油基钻井液的高效清洗,通过大幅度降低乳状液粒径以显著降黏,有利于清除无用固相;而CaO通过恢复乳状液粒径、乳化剂亲油性从而使得钻井液体系的流变性和乳化稳定性得以恢复,进而可回收利用。

4 结论

叔胺型乳状液具有CO2响应性,可由CO2诱导进行乳化逆转、流变迁移,同时可由CaO诱导回转回迁,恢复至接近初始状态的乳化稳定性和流变性能。

基于CO2/CaO响应性胺型乳状液构建的油基钻井液体系,既保留了油基钻井液优异的钻井性能,又被赋予了乳化状态、流变性能可逆可控特性,在含油钻屑清洗、油基钻井液泥饼清除、低密度无用固相清除以及钻井液回收利用方面表现出独特的优势,同时还兼顾环保与价格低廉的特点,未来应具有较好的应用空间。

符号注释:

D50——中值粒径,μm;m,n——相关基团的重复数,1~3;Ф6——Fann式六速黏度计转速为 6 r/min 时的刻度盘读数,无因次;Ф3——Fann式六速黏度计转速为3 r/min 时的刻度盘读数,无因次。