农村儿童主任何以从“赤脚”走向“工匠”? ①

郑广怀,马铭子

(华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079)

一、问题的提出

为了更好地执行国家儿童保护政策并促进留守儿童的成长和发展,民政部、联合国儿童基金会(UNICEF)和北京师范大学中国公益研究院2010年开始合作实施“中国儿童福利示范项目(2010-2015)”。该项目在每个试点村庄选择并任命一名儿童主任[1],旨在探索有效的儿童福利服务机制,建立留守儿童福利保障体系。2015年,“村级儿童主任”项目在全国范围内推广。[2]2016年,中国政府决定将该项目升级为全国性政策。民政部当时计划在全国范围内建立由68万名兼职或专职儿童主任组成的基层儿童福利服务专业团队(1)参见国务院《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》,2016年6月16日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082800.htm;国务院《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,2016年2月14日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2016- 02/14/content_5041066.htm。。2019年民政部联合其他部门出台政策,正式赋予了农村社区儿童保护工作者新的合法身份,这些工作者通常被称为“儿童主任”。[3]儿童主任通常是当地社区的成员,经过简短的初步培训后,他们被期待弥补农村儿童福利服务的长期不足。

然而,从经验上看,现有的儿童主任通常缺乏专业能力和制度保障。首先,儿童主任的教育水平普遍较低,缺乏专业能力。此外,大多数儿童主任都是兼职人员,政府尚未建立统一的工资和福利制度,缺乏明确的薪酬待遇保障体系。[4]尽管如此,他们所取得的成就是不可忽视的。联合国儿童基金会将中国儿童主任的经验称为全球“创新做法”,推广到世界各地。[5]那么,一个令人深思的问题是,在薪酬待遇较低和专业能力较弱的情况下,是什么促使着儿童主任做出如此重要的贡献以及他们如何看待自身的工作?他们是否可能从缺乏专业价值和能力的“赤脚”状态转变为专业性和本土性统一的“工匠”?关注这一议题,对于进一步健全我国的儿童保护体系和发展儿童福利事业具有重要意义。

二、文献回顾与分析框架

(一)儿童主任的现状与发展困境

儿童主任最初始于“中国儿童福利示范项目(2010-2015)”。[6]该项目最初将目标群体设定为感染艾滋病病毒的儿童,试点中选取当地社区居民担任儿童主任,并对其进行培训。这些儿童主任被称为“赤脚社工”。“赤脚社工”的提法参考了20世纪60年代中国初级医疗改革中出现的“赤脚医生”。“赤脚医生”在当时遍布中国农村,在农村居民的疾病预防和初级医疗保健方面做出了重要贡献。[7]“中国儿童福利示范项目”在河南、山西、云南、四川和新疆5省(自治区)的12个县共120个村中开展试点,在之后的实践中,试点也从最初的“五省十二县”逐步扩展到“百县千村”[8]。

2016年出台的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》《关于加强困境儿童保障工作的意见》和2019年出台的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》对基层儿童工作队伍建设提出进一步要求,县(市、区、旗)、乡镇(街道)、村(居)三级工作网络正式建立。农村儿童主任模式的最大亮点和贡献在于:打通儿童福利的“最后一公里”,及时发现服务递送中的问题;形成了多层级纵向联合体系,为儿童福利工作提供组织保障;建立了由民政统筹协调工作,教育、公安、卫生等多部门横向联合的服务体系。[9]

尽管儿童主任已历经十年的试点发展,并被逐步纳入国家政策,但目前面临着身份、能力和保障的三重困境。[4] 身份困境主要体现在儿童主任尚未取得明确的工作身份,标准多重、不确定和地位的模糊导致了对儿童福利工作的忽视。[4] 能力困境表现为,尽管儿童主任上岗前会进行筛选和培训,但很难满足实际工作开展过程中多样化和突发性的需求。[10]此外,儿童主任普遍年龄偏大,多数仅有初中或高中学历,缺乏儿童权利意识和专业的知识方法,只能勉力完成行政任务 。[10]从保障层面看,薪酬待遇政策不完善以及职称系统或定岗定编制度的缺乏致使儿童主任的队伍高度不稳定,并且一定程度上影响了工作进程(2)参见郭荷风《儿童福利主任制度的现状及立法完善》,北京理工大学硕士学位论文,2017年,第22页;王志伟《农村儿童主任的身份建构与认同——基于湖南省S县的调查》,中国社会科学院大学硕士学位论文,2020年,第29页。。尽管国家政策有总体要求,但一些地方财政认为儿童主任支出是额外负担,不愿意过多投入,另一些地方则采取“以奖代补”的方式,而更多的地区则仍是没有相应的财政支持。赵芳、关秋洁最近的一项研究证实,政府部门、村民支持和儿童主任的专业能力对于儿童主任政策实施有很大的正面影响,相比较西部和中部地区而言,东部地区的政策支持相对完善,儿童主任也具有更加专业的工作能力。[11]

(二)分析框架

近年来,工匠精神(craftsmanship)一词在中国得到了广泛关注,并常被官方话语所宣传和推广。[12]工匠精神的概念既表达了对于专业技能知识的要求,也包含了专业人士对工作的“艺术性”和具体技巧的追求。[13]Pye将工匠精神定义为“工作者的判断力、知识、技能和技巧的产物”[14](P.20)。工匠精神不仅仅是遵循既定的程序完成任务,也需要观察、比较和决策。[15]一个合格的工匠应该从他们的工作中进行学习,并学习如何利用和发展他们的能力和技能来完成工作。[16]Ainley认为工匠精神既是一种可以将各个部分整合成一个整体的某种知识的合集,也代表着一种对于能够良好完成工作的持久渴望。[17]而良好完成工作的渴望需要专业价值对工作者的引领。Paanakker认为福利工作中所具有的工匠精神应该包括价值观和技能两个方面,价值观既意味着专业或职业领域的价值观,例如如何实现良好工作的抽象目标,也意味着街头实践中的价值观,例如社会正义、良心和责任感。 [18]

儿童福利的专业实践具有复杂性和模糊性,它经常要求工作者面对不断变化的社会动态,并从多角度探索问题。[19]因此,Davidov,Sigad,Lev-Wiesel和Eisikovits提出,儿童福利工作者作为“工匠”,需要具备的能力包括两个组成部分[20]:一是专注于其任务和工作方法的能力,例如在工作中不断地尝试与坚持,并根据主观判断和直觉立即采取行动的能力[21] ;二是基于可应用的专业和正式知识的技能,包括关于如何处理每种情况的可检验的假设和规程。前者依靠工作者的主观性、艺术性和直觉[22] ;后者则依赖于严格、标准和科学。[23]

整合前述观点,我们认为中国农村儿童主任的工匠精神至少应该包括两个层面:专业价值与专业能力。专业价值既包括了解儿童保护工作在社会正义事业和人类发展中的重要性,也包括工作者的强烈工作动机和意愿,如在儿童保护工作中的敬业精神、爱心、责任感和坚定的信念等,这意味着工作者应将儿童保护视为一项值得奉献的事业,而不仅仅是谋生手段。[4]专业能力既包括个案管理能力、个案服务能力、资源链接能力等基于专业教育或培训获得的能力(3)参见H.W.Maier,“Should Child and Youth Care Go the Craft or the Professional Route? A Comment on the Preceding Article by Zvi Eisikovits and Jerome Beker”, Child & Youth Care Forum, 30(6), 2001;Y. Wang & E. Chui, “Development and Validation of the Perceived Social Work Competence Scale in China”, Research on Social Work Practice, 27(1), 2016。,也包括工匠应具备的一般能力。工匠的这种能力通常与工作者的主观性、直觉、人格和生活背景有关,例如与人互动,获得他人信任并开展工作的能力。它可能在工作者从事儿童福利工作之前就已具备,也可能是之前生活经验的结果(4)参见J.Davidov, L.I.Sigad, R. Lev-Wiesel& Z.Eisikovits,“Cross-disciplinary craftsmanship: The case of child abuse work”,Qualitative Social Work, 16(5), 2017;H.W.Maier,“Should Child and Youth Care Go the Craft or the Professional Route? A Comment on the Preceding Article by Zvi Eisikovits and Jerome Beker”, Child & Youth Care Forum, 30(6), 2001。。

基于上述分析框架,我们认为,儿童主任的理想状态是,他们能够在价值的指引下,基于儿童保护意识和责任感开展工作,进而逐步明确自己的身份,运用并提升自身的专业能力,最终顺利完成其工作职责和专业使命,为儿童提供更好的保护和更高质量的福利服务,并实现自身从赤脚社工到工匠的转变。因此,“工匠精神”不仅是本文分析儿童主任现实境遇的框架,也是对于儿童主任未来发展的期待。

三、研究方法

(一)样本

本研究使用关键知情者访谈法(key informant interview),以期通过受访者特殊的知识和理解,提供有关问题性质的看法。基于儿童主任发展的实际情况和价值、能力、工作开展以及政策施行情况,我们对儿童主任、相关部门领导、提供儿童主任培训和教育的专家学者等三类人员进行了目的抽样。所选取的儿童主任和相关部门领导均为B省X市的工作人员。X市自相关政策出台后,已成为全国儿童福利试点区域,因此具有一定的典型性。访谈通过面对面、电话以及社交媒体的方式进行,同时研究者也参与到一些服务场所的观察中。受访者的具体情况及编号如表1所示:

表1 受访者基本情况名单

(二)访谈过程及内容处理

本研究用半结构式提纲对所有研究对象进行访谈。在访谈不同研究对象时,核心话题一致,即围绕农村儿童保护和福利工作的现状、挑战以及今后发展方向展开,但在具体问题上有所调整。需要指出的是,由于可接触、可联系且愿意接受的访谈对象较为有限,因此访谈具有一定局限性。研究人员对访谈内容进行了录音和文字记录,为避免歧义和错误的理解,在资料呈现时保留了访谈对象本人的语言,只针对部分不必要且不影响语义的内容进行了优化。对于重复的或近似的内容,经过讨论和咨询后选取较为有代表性的内容进行呈现。所有资料都是在平等、保密、完全自愿的条件下获取的。同时,在呈现研究发现时,本研究仅显示受访者的编码,以保护受访者隐私。

四、研究发现

(一)儿童保护意识与责任感

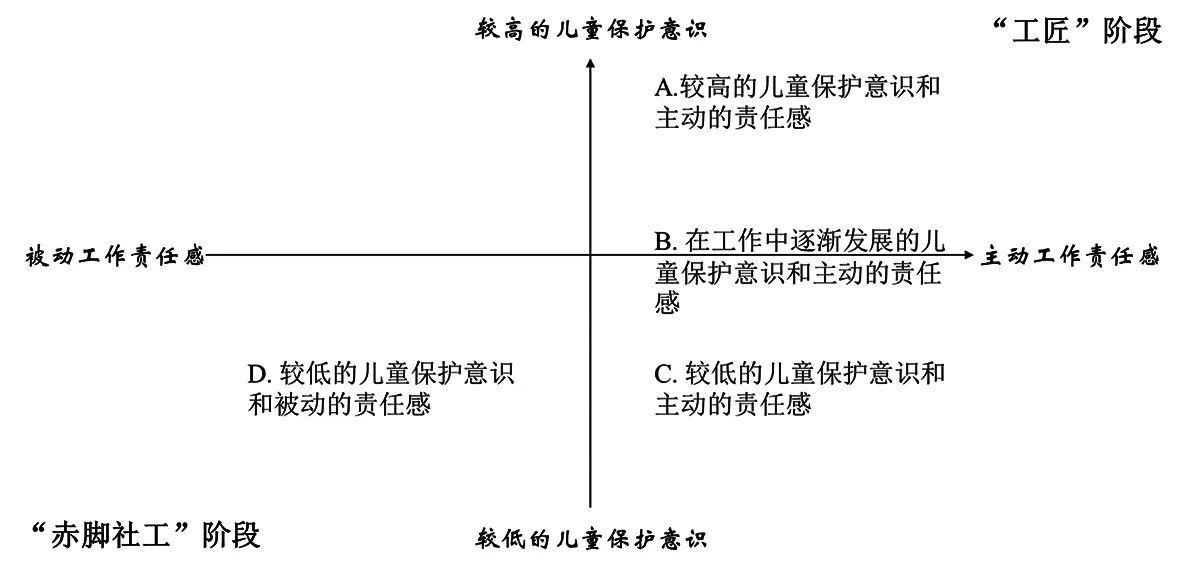

基于政策要求和岗位设置,实际担任儿童主任的人员的正式制度身份为当地“两委”(村民委员会、居民委员会)的工作人员(如妇联主任、计生主任等),而儿童主任多是兼任。他们通过自我推荐、他人推荐或公开选举的方式担任,但是并非所有儿童主任都愿意承担该工作。即使大多数儿童主任可以按照上级部门要求开展相关工作,但其儿童保护意识和从事工作的责任感却有着很大差别。为了更好地区分这些差异,本研究基于儿童保护意识的发展程度和责任感类型两个维度,试图总结出儿童主任的四种类型。

1.较高的儿童保护意识和主动的责任感

一些儿童主任正是因为“两委”专门设置了儿童主任这一岗位而主动报名。从个人特质和工作经历方面来看,这些主动选择的儿童主任,首先大都是母亲,她们在同情心的驱使下,选择了儿童主任这一职位。其次,一部分儿童主任之前已经是妇女主任,其工作内容本来就涉及儿童及其家庭。此外,部分儿童主任此前是工作内容涉及儿童的专业工作者(例如教师和法律工作者),她们在过去的工作中已接触或处理过困境儿童的个案,具有一定程度的专业知识和经验。因此,具有上述特征的儿童主任往往能够意识到儿童工作并不仅仅是让儿童或未成年人满足生存上的基本需要,也注重其心理健康和多元发展等方面:

“你看我今年工作是第四年,之前是在幼儿园教书。由于工作的关系,实际上开始之前就有这个意识。我身边有朋友是中学教师,她的班上有同学(有)自杀倾向的,听他们在聊的时候也觉得不舒服,就觉得自己也应该做些什么。……虽然是农村里面,但现在也很关注小孩子的心理健康什么的,来我们这边参加活动的小朋友,有时候我们跟他聊天,可以感觉出来,他们还是想要父母在身边的……”(ZR1)

在政策要求的定期走访方面,具有较强儿童保护意识的儿童主任能够保证每个月对所有的建档留守儿童和困境儿童进行走访和入户探访。

“我们这个活动(儿童服务)每个星期都会搞……一个月会把所有的小朋友全部走访完。但是这些工作并非就是说我一个人做,还会有社区工作人员一起完成……不是说我是儿童主任,那么我就一个人做,实际上我和社区的组员一起做的,因为他们也对每个孩子家里情况是比较了解的。”(ZR2)

儿童主任们现阶段尚不能够以学术或理论化的方式表达出对于儿童保护和福利工作的具体理解,但是一些儿童主任已经有意识地强调儿童保护和福利及提供多元化服务的重要性。同时,他们能够积极动员身边的其他工作者共同开展儿童相关的福利工作而不仅仅是“单打独斗”,并能够将儿童福利工作的重要性传递给身边的同事及工作中接触的其他对象,例如儿童的家庭成员。因此,第一种儿童主任的类型可以被视为“较高的儿童保护意识和主动的责任感”,此种儿童主任可以被看作是离理想的“工匠”最为接近的一种。

2.逐渐发展的儿童保护意识和主动的责任感

对于大多数农村居民而言,受制于传统文化和经济社会发展水平,他们对于儿童权利和需要并没有明确概念,认为外出打工时将孩子留在家中是习以为常的。尽管儿童主任由于原岗位的工作要求(如妇女主任),也会开展儿童相关工作,但总体水平不高、层次较低。在原有工作过程中,由于长期与困境儿童打交道,她们具备一定的内在情感驱动力,试图帮助和关心儿童群体。

“虽然说以前也有,例如做一些亲子互动、志愿活动,但是没有那么细致,就是逢年过节搞个晚会,送温暖……国家的政策实际上很好地推动了我们去关注留守儿童这个事情……随着培训和工作的开展,我们就对这个事情越来越上心。通过这个政策才真正去了解留守儿童这个情况,那些专家给我们培训和学习,才知道原来小孩子其实有那么多的需要,才知道如何和家长、孩子进行沟通,了解心理……原来大家都外出打工,把小孩子留在农村里都很正常……我们只是觉得把孩子留在家里有些愧疚,也觉得可怜,现在大家的意识在慢慢转变,更加关注孩子的各个方面了……”(ZR3)

这一类儿童主任,已有一定的工作内驱力,通过政策宣传和专业培训,儿童主任能够进一步学习、理解儿童保护知识并发展出专业的意识,而不仅仅是情感与责任感。她们展现出了较为主动的工作积极性与责任感,并且在工作过程中发展出了专业价值观,也尝试不断地提升工作水平和完善工作内容。因此,第二种儿童主任的类型可以被视为“在工作中逐渐发展的儿童保护意识和主动的责任感”。这说明,政策推广以及专业培训对于儿童主任以更加科学和专业的视角看待儿童福利和保护工作有重要的推动作用。

3.较低的儿童保护意识和主动的责任感

这类儿童主任不仅很难意识到儿童保护工作的重要性,也对儿童权利持较为狭窄的理解。对于儿童的关注仅限于关注生存与生活保障方面,或是关爱和送温暖等较低层次的帮助。并且一些儿童主任认为,照顾儿童主要是家庭责任,自己作为社区工作人员的工作仅仅是传递政策。

“我们这边的工作主要就是经济上困难的儿童、残疾儿童、智障儿童。……至于怎么帮助这些困境儿童和留守儿童,就只能保证能力范围之内和政策之内……留守儿童或者困境儿童,肯定还是自己家庭的责任更大……父母都是有手有脚的,有抚养能力的话,我们也不能够怎么样……但是因为没有(困难)我们就不太重视儿童的工作,也是不太可能的。毕竟我们是党员,上级也把这个任务交给你,有这个带头作用,工作肯定还是要做好的……但是像你说的更进一步的小孩子心理方面的,我们暂时也做不了……”(ZR4)

由此可见,部分儿童主任虽然缺乏相关的专业意识,但出于党员身份或岗位的要求,他们仍然会选择较为积极地完成职责规定的走访入户、建立档案等关键性工作。在执行政策的过程中,对于其认定的困境儿童亦会试图多争取一些福利(多为经济上的支持),一定程度上对于保证困境和留守儿童的生活需要发挥着重要的作用。因此,第三种类型可被视为是“较低的儿童保护意识和主动的责任感”。

4.较低的儿童保护意识和被动的责任感

最后一种儿童主任不具备儿童保护意识,只是在上级的要求和推动下,被迫完成相应地工作,即“较低的儿童保护意识和被动的责任感”。在他们的理解中,有关儿童的相关工作仅仅是开展妇女工作或是慰问工作中的附属部分。由于在基层社区中,尤其是农村基层社区中身兼数职的情况非常普遍,儿童主任面临着巨大的工作压力。因此,他们对于政策要求范围内的走访仅维持在较低频次,而档案记录工作则作为妇联或计生工作档案中的一部分,未形成单独记录留守儿童及困境儿童的档案。此外,他们也几乎没有考虑过在儿童工作方面进行额外的尝试。他们认为,儿童保护之外的儿童福利工作应由与民政部门合作的社会工作机构或其他社会组织来完成,自己仅仅是作为当地社区工作人员在这些组织开展服务时“在场”。

综上所述,我们将儿童主任分为以下四种类型,如图1所示。需要指出的是,由于此次访谈的儿童主任属于同一地级市下的不同社区,市级层面的政策支持及提供的专业培训等方面情况基本一致。同时,所有访谈对象均为妇女主任兼任儿童主任,以儿童主任身份开展相关工作的时间起点也大致相同。其中,此前已经接触儿童工作的儿童主任表现出更好的责任意识和专业意识,而部分儿童主任出于较低的薪资水平和较大的工作压力,则对工作持较为消极的态度。

图1 儿童主任的四种类型

(二)身份认知与能力发展

既有研究指出了儿童主任身份不明、专业能力不足的问题。[4]儿童主任对于自身专业能力的界定与重要性的关注程度,与他们对于自身身份与职责的不同理解有很大关联。从行政体系上来说,儿童主任是编制外的基层社区工作人员,受到儿童督导员(通常为行政编制内民政部门工作人员)的直接监督与管理。从与专业服务机构的关系来说,儿童主任往往和专业的社会工作机构或心理辅导机构等社会组织共同合作开展服务,由于其专业能力不足,往往处于从属地位,承担辅助性工作。这种处于民政系统与专业机构之间的双重边缘状态,给儿童主任的身份认知和能力发展带来了挑战。

从民政系统的角度看,儿童主任是“两委”工作人员,属于基层自治组织的成员或社区工作者。但在实际工作中,政府和民众都习惯将“两委”视为基层行政权力的具体执行者。民政系统要求儿童主任要完成基层行政事务。一些儿童主任对自身的身份定位也仅限于此,认为自己是基层的行政人员而非服务人员,完成上级领导交代的工作即可。具体的儿童服务工作,应当交给更加专业的人士,自己没有能力,也没有必要参与这些工作,仅需作为“两委”成员在场即可。自己应该努力发展的是与当地其他居民建立起良好信任关系,从而更好地帮助行政工作开展的能力。当上级部门对儿童主任有进一步要求时,则会陷入不知所措的状态,因为其并未实质接触过相关工作内容。同时,儿童主任的“政府延伸”身份往往具有单向性,即只有自上而下的工作要求,很难自下而上地反馈一些基层需求,因此,儿童主任的声音难以被上级所知晓,也更加不愿意进一步扩展自身的工作范围,提升自身的专业能力。如果当地行政部门领导对于儿童保护工作和儿童主任较为重视,往往会给予更多的行政和资金支持,并且,他们还试图将儿童主任看作是民政系统的组成部分乃至“自己人”,其中一位民政干部提到:

“现在来说,我们还是需要去购买专业的社工服务的,毕竟我们的基层的工作人员:儿童主任、儿童督导员,像心理辅导、搞些活动这些工作还是搞不了……我们引入购买服务,还是想学习这些专业的工作经验,当我们的人都有这个经验和能力之后,我相信我们这个强大的民政系统是可以去解决现在儿童保护这个事情的。”(ZF3)

从与专业机构协作的角度来看,由于儿童主任并不具备专业知识,甚至缺少必要的工作意识,专业社会工作者与儿童主任并不总能顺利地开展协作。例如,访谈中的社工提到:

“我们接触到的一些儿童主任差别真的很大,有些就会找我们讨教该如何去做,也给我们在社区开展服务提供很大帮助……有些就不待见我们,还觉得我们的工作是给他们添麻烦、增加工作量的……我们开展服务发现了一些问题,向社区里面的人反映,她们也会很糊弄,也不配合……而且她们有些也不专业,不太能理解我们的工作,但又经常对我们的工作指指点点,有时候不愉快还是有的……我们也就不愿意找这些儿童主任帮忙,时间一长,这关系可能就更差了……”(ZJ1)

当然,也有一些儿童主任认识到,自身工作不仅应该是行政性的,也应当是专业的,从而向留守和困境儿童提供直接且必要的服务。基于这一认识,部分儿童主任试图积极地与专业机构合作,向社会工作者学习。例如,有儿童主任认为:

“像他们专业的社工或者志愿者,总体上来说还是阶段性的,基本上是上面领导今年购买了服务就来我们社区做一年,下一年可能就不买了,或者就把服务点换到别的社区去了,不可能长期在基层社区待着,最终还是要我们儿童主任来完成这些工作。……这些社工搞活动时,我们也会过来,指导我们做一些专业的工作。……而且作为社区的一分子,我们对社区的工作其实更加熟悉和了解一些,也可以帮助(社工)……”(ZR1)

部分儿童主任不仅关注自身已经具有的行政能力,还会将关注点转移至更加专业的个案辅导能力或小组工作能力等方面,并开始有意识地提供较为初级的专业服务。亦有一些儿童主任运用专业方法,尝试建立社区中的自助团体,或是试图联系儿童基金会等资源为留守儿童和困境儿童提供福利服务。这些工作很大程度上已经属于专业社会工作的范畴,并且超越了儿童主任政策文件要求的内容。

综上所述,儿童主任对自身身份有不同的认知,在此种不同的身份认知下,对自身的专业能力也有不同的期待和要求。一方面,部分儿童主任仅将自己视作是基层的行政人员,因此既不重视也并不具备儿童保护相关的专业能力,并且也难与外部的专业儿童福利工作者开展良好协作;另一方面,尽管部分儿童主任开始有意识地向专业靠拢,但现阶段仍缺乏必要的专业能力。

(三)薪资津贴与价值感

尽管儿童主任实际上大多被上级任命,但是,这并不意味着儿童主任是完全被动地接受这份工作。薪酬津贴和价值感始终是他们核心的关注点,他们试图在理性考量与情感投入之间维持一定程度的平衡。换言之,经济因素对于儿童主任而言依然十分重要,但儿童主任也逐渐开始关注儿童保护的价值以及工作本身带来的尊重和自我价值实现的满足感。以下儿童主任的观点是颇具代表性的:

“现在我们做这个工作,工资待遇相对于农村来说还是可以接受的,因为家就在这里,平常生活花钱方面也都不太多……肯定不如出去打工赚得多,所以有时候我们还是希望钱能够多点,这样的话大家积极性肯定也高,对吧。之前我们也在说这个事情,希望能向上面申请点补贴啥的……但是,现在想想可能还是陪孩子是重要的,钱少点也就少点。”(ZR1)

“我是在外面打工的时候,他们搞换届选举,选完了通知我是妇女主任,还有这个儿童主任。我是不愿意的,因为我还在外面打工,我还要赚钱的。是他们书记领导后面给我做了思想工作,我才答应的……我肯定还是愿意去打工,社区里面事情又多又复杂,又挣不了几个钱,其实我不愿意。而且我们又不算是个什么官的,你说要是个官,待遇好多了,那我肯定愿意的。”(ZR5)

从上述儿童主任的不同观点中,可以看到,儿童主任会权衡“外出打工”和“留在当地工作”的利弊,尤其是工作状况与收入因素。薪资津贴是儿童主任共同关注和考量的重要因素。儿童主任作为基层社区工作者,日常工作繁重,但薪酬和保障水平较低,致使一些基层工作者缺乏工作积极性。尽管一些儿童主任表示可以接受其现在的薪资水平,但是他们也并未否认可能出于经济因素的考虑而放弃当前工作。受政府委托为儿童主任提供相关专业培训的高校教师ZJ3也指出:

“现阶段对于儿童主任,薪资还是很重要的,一个是钱的问题,还有一个和薪资所代表的制度身份也有关系……无论现在说得多好听,对于她们,肯定是给更好的待遇才是表示对她们工作认可比较直接的一个方式,首先得给她们一个好的保障;另一个也说明国家重视儿童这方面的工作,她们也才有动力……如果只靠她们自身的一些动力,像同情心这些,她们很容易遇到职业倦怠这些问题,而且也很难持久或者吸引专业的人士进来。总的来说还是需要有外部的、制度性的力量去推动的……”(ZJ3)

因此,薪资津贴对于基层儿童主任而言依然是十分重要的影响因素。从价值性角度看,部分儿童主任选择当前工作是因其具有一定的“信念”和“信仰”。虽然这些并非“专业价值伦理”,但无论如何,一些儿童主任确实在此种“模糊”的价值引领下,选择并完成了这份工作。此外,在从事儿童保护工作中逐渐收获的源于服务对象的信任、尊重也成为了他们坚持工作的重要理由。当然,更多的儿童主任仍是将其视为一份生计或是上级下派而不得已为之的工作。因此,在大部分儿童主任缺乏专业价值引领或其他内生动力的情况下,需要外部力量来保证儿童主任工作的延续性和稳定性,例如提高他们的薪资待遇水平。

五、讨论与建议

(一)注重培养儿童主任的专业价值与专业能力

中国正试图建立一支专业化的儿童福利工作者队伍。然而,现阶段的儿童主任大都并不能理解儿童权利相关的专业价值。因此,若要真正的走向专业化,核心是发展组织价值(organizing value),即每个专业都倾向于推动并实现一种特定的价值目标,以促进人类福祉,而不仅仅依靠专业知识或能力。[25] 前述四种不同类型的儿童主任一定程度上反映了儿童主任从“赤脚”走向“工匠”的不同阶段。处于“赤脚”阶段的儿童主任缺乏专业价值引领,也没有专业能力作为支撑。而其他儿童主任即使有主动的工作责任感,但若缺少专业价值,其信念也是不完整的,容易忽视更广泛的儿童需求。同时,大多数儿童主任职位由农村妇女干部兼任,这项工作对她们而言是额外的任务,既无法成为一项“伟大”事业,更难以将其与“专业”或“使命”联系在一起。儿童主任受到行政命令和工作要求等外部压力,能够勉强完成工作,但如果不将儿童保护的专业价值观内化,其工作动机难以持续,服务效果难以保证。基于这一认知,推动儿童主任由“赤脚”走向“工匠”最先需要解决的是专业价值观的问题,即精神、意识和理念方面的问题。儿童主任首先要提升专业认知,意识到保护儿童是社会的重要任务。在本研究中,我们已经发现,一些儿童主任在工作和培训中,可以逐渐发展出专业的儿童保护价值观,并且这种价值观鼓舞着他们朝向专业化发展。

专业价值的落实需要扎实的专业能力。现阶段,儿童主任缺乏相关的专业知识,这将直接导致服务工作的失败。[26]目前儿童主任最重要的任务是收集信息。真正的干预工作是较为罕见的,因为儿童主任目前的专业能力无法胜任相关的干预工作。虽然部分儿童主任已有意识尝试干预,但仅限于非常初级的聊天谈心。尽管如此,目前儿童主任的工作职责,实际上对他们的专业能力已有相当程度的要求。例如,一些儿童伤害事件往往具有隐匿性,缺少相应知识或经验积累的工作者,可能是难以察觉的。因此,需要加强对儿童主任的专业教育和培训,使他们逐渐成为具有专业知识和服务能力的专业人士。

简言之,儿童主任要成为真正的从事儿童保护工作的“工匠”应当首先强调“工匠价值”,他们必须内化儿童保护的价值观念,具有强烈的价值认同感和责任感,然后在此种理念的指引下,再进一步获取较强的专业服务能力。其次,走向专业化需要方法论技能和理论知识。[27]基层政府和民政部门可以通过依托社会工作机构开展实践培训和指导,同时注重在实践过程中构建独特的本土知识体系[28],真正提升儿童主任的专业能力。

(二)明确儿童主任的身份和完善薪酬制度

促使儿童主任正确理解他们的身份并发展相关能力,有赖于国家主导的福利体制的整体完善。儿童主任与过去的民办教师、赤脚医生非常相似,是较低的社会福利水平的体现,是改革开放之前的制度遗存与新兴的社会工作专业相结合的结果,也是民政部门兜底民生保障职能的具体体现。然而,历史经验告诉我们,随着我国社会政策和福利体制的不断完善,民办教师早已完成使命,而赤脚医生也被乡村医生所取代,农村的医疗体系变得更加专业化、正规化。[29]农村儿童主任尽管已在政策层面被正式承认,但其制度身份与具体职责仍然缺乏进一步规范和明确。由于儿童福利和保护工作往往内容复杂,涉及多部门、多专业之间的协调与合作(例如与公安机关、检察机关、心理咨询机构、医院、学校的合作等),儿童主任需要作为其中的纽带整合多方资源,因此,一个能被各方承认并动员相关资源的制度身份是十分重要的。

与民办教师和赤脚医生相比,儿童主任处于“半行政半专业”的夹缝之中,行政化倾向更明显。赤脚医生进入医疗系统和民办教师进入教育系统虽然也会面对各种约束,但由于医院和学校本身具备的专业性,受到的行政影响较小。(5)参见Xun Zhou,“Reconsidering the Barefoot Doctor Program”, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 9, 2016;魏峰《弹性与韧性:乡土社会民办教师政策运行的民族志》,上海:上海三联书店,2009年,第176-222页。因此,弱化儿童主任的行政身份,注重其专业属性是当务之急。如果参照民办教师和赤脚医生的转型经验,儿童主任就需要被整合进基层政府统一设置的儿童福利工作站,赋予他们类似于公办医生或教师的制度身份。考虑到现阶段乡镇社工站建设正在全国铺开,儿童福利工作站也可以依托乡镇社工站的建设逐步铺开。此外,还应充分调动儿童主任对基层社区治理创新的作用,吸纳他们自下而上提出的政策建议,将他们培养成逐步完善儿童福利体系的推动者。

对儿童主任制度身份的确认需要薪酬保障制度的支撑。现阶段儿童主任虽然在能力上并不专业,也缺乏现代意义上儿童保护的价值理念,但作为当地社区成员和农村妇女,她们的动机是十分质朴和单纯的,具有发自内心的关注和爱护儿童的真实情感。然而,仅靠情感驱动并不能形成长久稳定的专业工作队伍,薪酬待遇的进一步提高,可以让儿童主任获得更加积极的服务动力,也能吸引更加专业的人士投身于儿童保护工作,而非将其视为不得已的选择或是一份“不值得的职业”。可以预计的是,在体制身份明确和薪酬待遇提升的条件下,目前儿童主任朴素的价值理念和熟练的社区工作能力将转化为真正专业的价值理念和服务能力。

(三)重视日常工作中的价值引导和培训支持

本研究发现,政府目前和专业机构合作向儿童主任提供的政策学习和继续教育,能够一定程度上提升儿童主任的专业意识和工作能力。儿童主任们经常提到“他们都是孩子,我们也有孩子……”和“那些孩子太可怜了,让人太伤心,你忍不住要做”。经过培训或督导,这些情感体验可以转化为他们做好工作的动机,也可以激发他们对儿童福利服务专业知识与技能的渴求。因此,政府有必要进一步重视对儿童主任日常工作的培训和支持。培训不仅应当关注专业知识和技能,也要在培训中唤起儿童主任的同情心,激发“母亲”或“父亲”对孩子的“爱”。只有这样,才能充分调动他们的工作责任感和积极性,更好地完成儿童保护工作。本研究还发现,根深蒂固的文化因素使儿童主任认为,儿童是家庭财产,因此儿童事务仅是家庭事务,导致一些儿童主任缺乏保护儿童权利的意识,只是机械地完成他们被上级赋予的任务。所以,在更深层次上,也需要通过培训减少文化因素带来的障碍,并使儿童主任成为向社会公众推广儿童权利观念的宣传队和播种机,最终起到移风易俗的作用。尤其需要指出的是,由政府和专业机构提供的培训和对他们日常工作中的支持不仅是传授专业的方法和知识,也意味着国家和社会对儿童主任予以重视。这本身就能有力地激发他们的自尊心和自豪感。