清代西宁府的自然灾害与禳灾信仰 *

杨 翔

(青海师范大学 历史学院,青海 西宁 810008)

民间信仰是民间存在的对某种精神体、某种宗教等的信奉和尊重。它包括原始宗教在民间的传承、人为宗教在民间的渗透、民间普遍的俗信以至一般的迷信。它有以下特征:自发性、功利性、神秘性、民族性、区域性。[1]11乌丙安先生认为“(民间信仰的崇拜形式)这种神秘莫测的力量被看作是顺己、助己和异己力量,这种力量显然是人的力量无法随意支配的。于是产生了对这种力量的依赖、屈服、崇敬、膜拜。这是崇拜形式产生的根本动因。中国的民间信仰的崇拜形式最完整的展现了这种动因。”[2]13在生产力水平较低的传统农业社会,人们面对自然灾害时救灾能力有限,便希冀借助超自然的力量来减少灾害带来的损失。西宁府在清代得到了较大规模的开发,人口增加和农田的开垦加剧了对自然环境的破坏,加之所处青藏高原特殊的地理条件,频发的灾害所带来的破坏被进一步放大,在救灾能力有限的情况下,民间禳灾信仰得到了发展。

当前,学界对清代灾害与民间信仰的研究成果颇丰①,但对青海地区灾害与禳灾信仰的研究尚存不足②,王守恩先生认为民间信仰是“民间文化的灵魂、民众意识的核心……其社会影响和作用超过了任何一种思想学说及宗教”[3]41,因此对灾害下民间禳灾信仰研究有多方面意义,本文对清代西宁府范围内的自然灾害与禳灾信仰的关系进行较为深入的探讨,以期从这一角度管窥这一时期地方经济社会的基本情况。

一、自然灾害与禳灾祠庙分布

西宁府在清初沿袭明代建制,仍称西宁卫,设有西宁通判管理,系衔巩昌府。雍正二年(1724年)十月,改西宁通判置府,后经建制调整,至清末,西宁府领三县四厅。本文探讨的空间区域是雍正二年(1724年)始置至道光九年(1832年)最终形成“三县四厅(西宁县、碾伯县、大通县、巴燕戎格厅、循化厅、贵德厅、丹噶尔厅)”格局的西宁府。西宁府的大部都处在河湟谷地。河湟谷地位于青藏高原东北部,该地区海拔较低,土壤肥沃,人口稠密,是青海最为重要的农业区,是历代王朝经略西北的重要战略点。

河湟谷地是季风区向非季风区过渡的边缘地带,气候寒冷且干旱,夏季受到暖湿季风的影响,日照强烈,地温高,空气中水分含量大,加之地形复杂,导致局部对流强烈,午后经常形成对流雨,另有青海湖上空的涡旋切变线夏季常过境东部地区,形成暴雨高发期,也易诱发冰雹的形成,大量的降水也是诱发山洪、泥石流等灾害的原因之一。同时也因地处祁连山地震带,地质活跃,地震也较为频发。

(一)自然灾害统计

清代西宁府自然灾害频发,灾害类型多样且破坏程度大。雍正二年至清末年(1724—1911年),自然灾害以气象灾害为主,包括雹灾、旱灾、霜灾、雪灾等,地质灾害包括有地震、山崩,除气象灾害和地质灾害以外,还有水灾、鼠灾、火灾等。

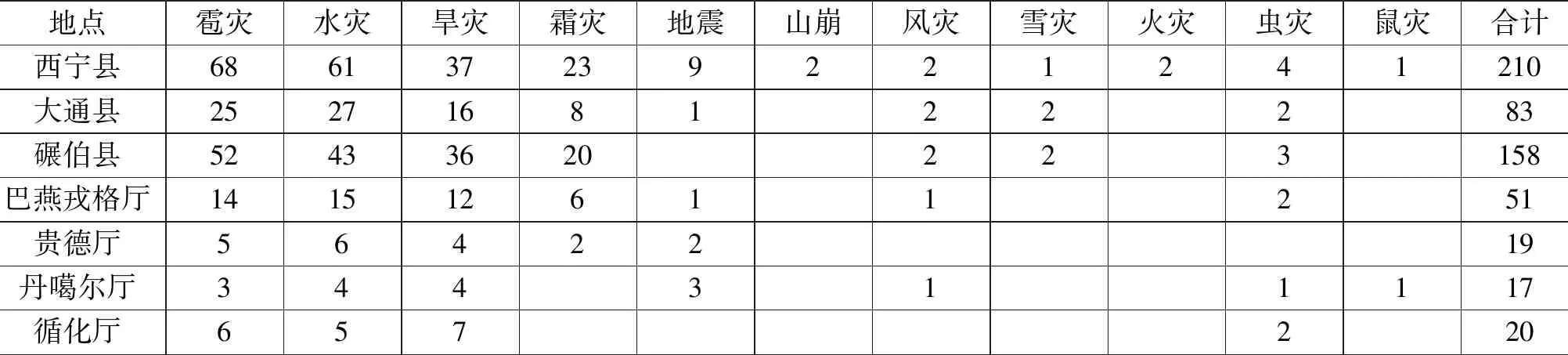

表1 清代西宁府自然灾害种类及次数统计③

注:由于史料记载的模糊性,以上统计可能存在一些重复,以上数据将同时发生于多地的同一灾害记做一次。

表2 清代西宁府县厅遭灾次数统计

注:将发生在不同地点的同一灾害,按照发生地分别记录。

从表1和表2可见,雍正二年至宣统末年的187年间,西宁府共发生自然灾害292次。从整体上看,达到1.56次/年;从次数看,以乾隆朝灾发次数最多;从地区看,西宁县是遭灾害最为严重的地区,其次是碾伯县、大通县;从灾害的种类看,气象灾害最为多发,其次是地质灾害,雹灾、水灾和旱灾三种灾害占总数的76%。

(二)自然灾害的影响

清代西宁府多发的自然灾害对社会生产活动,尤其是农业生产造成了严重的危害。水灾是这一时期最为频发的灾害,占灾害总数的27.6%,以洪涝灾害为主,灾发区域较广。如乾隆四十四年(1779年),“各厅、县均大雨雹。”[4]143乾隆二十五年(1760年)十一月,“抚恤甘肃临洮、古浪、灵州、中卫、摆羊戎、西宁、皋兰、金县、河州、渭源、靖远、狄道、陇西、通渭、安定、宁远、盐茶、华亭、静宁、环县、张掖、永昌、平番、平罗、大通、秦安、徽县等二十七厅、州、县、卫本年水灾饥民。”[5]1020

雹灾是西宁府灾发次数第二的灾害,占灾害总数的27.3%。青海地区的三条雹路:达坂山区雹路、拉脊山区雹路和湟水河各地区雹路均影响到了西宁府的各个厅县,达坂山区雹路影响大通县、巴燕戎格厅,拉脊山区雹路影响巴燕戎格厅,湟水河各地区雹路影响西宁县、大通县、碾伯县、丹噶尔厅等地。[6]105雹灾对农业生产的危害极大,不仅影响农作物的生产,严重时会造成农作物减产甚至绝收。雹灾的发生常伴随着降水、大风、降温等现象,同治六年(1862年),“夏六月,大通县雨雹,冰丸大如鸡卵,田禾尽伤,圆蔬不留,遂成饥馑”[7]50。《西宁府新志》中有《雹灾叹》一文,是为光绪七年(1881年)闰七月,对红山、元敦两堡勘灾而作,“轻骑走荒田,惨闻一路哭”[8]653的描述反映了雹灾带来的严重后果。

西宁府地处内陆,受地形影响,降水较少且时间分配不均,易发旱灾,旱灾的影响范围大,持续时间长,严重影响农业生产以至造成饥荒,如道光四年(1824年)“西宁府自夏至冬不雨,西宁大饥。”[9]49光绪三十三年(1907年),“贵德东西河流干枯,岁大饥。”[8]551

霜灾是在春、秋转换季节,白天气温高于0℃,夜晚气温短时间降到0℃以下,致使作物受到损害的一种低温冷害现象,在高海拔地区较为多发,霜灾开始和终止时间因地形、海拔等因素不尽一致,在农作物生长阶段出现霜冻,会影响农作物发育,甚至造成农作物减产或绝收,产生饥馑,如光绪九年(1883年)四月,“贵德陨霜杀禾,岁又饥。”[8]510

受气候影响,西宁府在秋季过早或者春季过迟易发大降雪,形成积雪持续不能融化,影响农作物的生产,秋季的降雪还会造成农作物的倒伏,影响收割,进而造成粮食损失,如咸丰八年(1858年)七月,“大通县大雪厚二尺,压折树枝,谷皆冻,秕不收。”[10]1436

除上述的气象灾害外,地质灾害如地震、山崩等也造成严重危害,如光绪七年(1881年)“西宁五月二十五日地震。冬十一月初二日子时,西宁丹噶尔厅地震,天明巳时又震,其声自北而南,初三日寅时,四乡皆震。”[7]54再如光绪十九年(1893年)四月十九日,“西宁地震,倾圮民房二百余间,人多压毙。”[10]1612再如道光二十七年(1847年)“六月十一日,北川郭家塔尔山崩,压死男妇数百人。南川田家寨北山崩,壅塞河道,冲倒房屋,邑民避居该处高阜福神庙,次夜雷雨复作,水高数十丈,栖于庙者悉淹毙。”[4]143风灾在高海拔和多山地区发生,咸丰十一年(1861年),“大风拔中柴庄严氏园内古松,元、民时物也。邻庄大树,亦多被吹折。”[4]143同治六年(1867年),“九月十六日,企鹅山雷鸣一声,狂风大作,大通县属之乱泉、贝沟等庄,吹去禾捆五万余,骡一头,男子二人。”[4]144火灾的发生多人为原因,光绪三十一年(1905年),“七月,西宁大街火;十一月,孔子文庙灾。”[11]1527鼠灾也是威胁农业生产的灾害之一,光绪二十一年(1895年),“西宁群鼠食苗。”[12]1549

从上述列举的灾害可见,西宁府的自然灾害带来了严重的破坏,其孕灾条件是多样的:自然环境上,青海高海拔地形更易受到低温霜冻和风雪的侵袭;深处内陆和多山的地形造成了地区间的降水差异,东部农业区常出现春旱或者春夏连旱,夏季秋初易发暴雨或连绵阴雨,极易诱发洪灾;夏季的对流云扰动激烈,雷暴天气多发。除了自然原因,清代西宁府的农业开发力度不断加大,多数地区已经能垦尽垦,地区环境趋于恶化。在自然和社会双重因素的影响下,灾害次数和破坏程度都不断增加。

(三)禳灾祠庙的分布

西宁府地处边陲,但开发较早,形成了比较复杂的神灵信仰体系,其中禳灾信仰属于对自然神的崇拜。限于史料记载的阙失,清代之前该地区禳灾信仰的发展情况难以探讨,但清代西宁府各地方志的撰修为我们留下了弥足珍贵的记载。在清代西宁府大规模开发和灾害频发的背景下,禳灾信仰得到了进一步发展。清代西宁府自然灾害种类多样,禳灾神灵信仰崇拜也呈现多样化的景象。地方政府主导修建和修缮了相关的祠庙,推动了地方禳灾信仰的发展。目前从地方志和考古遗址所见禳灾庙宇类型达到十四种。

表3 西宁府禳灾祠庙分布④

由表3统计可见:从地点看,西宁县是禳灾祠庙最为集中的地方,神邸类型最为丰富,其次是碾伯县和大通县;贵德厅、循化厅、巴燕戎格厅、丹噶尔厅相对神邸和祠庙数量较少。从信仰神邸类型看,禳灾祠庙的类型与地方遭灾的种类相关,以水灾和虫灾为例,水灾是灾发频次最高的自然灾害,故关于水神信仰的祠庙数量最多,供奉虫神的八蜡祠数量较少,这与虫灾次数较少相关。关于丹噶尔厅的火神信仰较为集中且祠庙较多的情况,有学者研究认为:一是因为当地原生火神信仰的存在,二是因为当地房屋店铺多为木质结构,民众通过祭祀火神免于火灾。[13]91从修建的时间看,乾隆朝修建数量最多,同治朝被毁的祠庙最多。这样的结论一定程度上受限于当前所见史料的记载,但基本上可以看出,西宁府禳灾信仰不断传播扩散,较早开发地区的禳灾信仰较为繁荣,神邸类型也更丰富。

二、禳灾信仰与区域开发

西宁府禳灾祠庙分布格局的形成,原因是多方面的,除自然因素外,大规模的开发也是一大原因,清代西宁府的人口变化和农业发展为禳灾信仰的发展提供重要基础。

(一)人口增长与禳灾信仰的发展

清代西宁府的人口在雍正朝实行“摊丁入亩”后迅速增长,崔永红先生推算在清代前中期170年间,青海编户人口保持平均年增长率15.16‰,人口以自然增长为主。[14]162据《西宁府续志》载,至咸丰三年(1853年),西宁府的人口达到了874418,此时的西宁府下辖的三县四厅人口突破了80万人口,其中汉族人口估算达到约50万左右。人口增长带来的是耕地面积和受灾人口的增加。

禳灾信仰的发展与移民活动也有重要关系。雍正二年(1724年),在地方战乱结束后,“将直隶、山西、河南、山东、陕西五省军罪人犯,尽行发往大通、布隆吉尔等处,令其开垦。”[15]335除官方主导的人口迁移外,自发的移民活动也较为频繁,《西宁府新志》中载:“昔年因边地苦寒,惟水田有赋而以旱地宜之,厥后生齿日繁,子孙分割,推粮均草,旱地亦有额矣,然而有旱田者皆有弹丸水田以为根本,今则兰、河、凉及山、陕之民月增发益,渐置产业……”[16]221清代西宁府得到了大规模开发,较为安定的社会和在清前中期可供开垦土地数量较多的条件成为吸引农业人口不断迁入的一大拉力。清前期,北方从战乱中不断恢复,人口数量不断增加,耕地需求也不断增加,西宁府较北方一些地区人口压力较小,可供开垦的土地也更多,吸引人口不断迁入。农业人口的不断迁入,进一步促进了西宁府农业的发展,也加剧了环境的破坏。迁入的农业人口有农事禳灾信仰的基础,加之西宁府地区的灾害多发,鼓励禳灾信仰就成为稳定迁入的农业人口的必要措施。

(二)农业发展与禳灾信仰

西宁府是清代青海地区农业生产最集中的区域,该地区的农业生产在清代得到了较大发展,总体在康熙朝后呈现逐步上升的趋势,在雍正、乾隆、嘉庆三朝,农业发展速度较快,以耕地面积增长为代表。耕地的大规模增长,对环境的影响和禳灾信仰的发展,有着重要作用。

明末西宁卫“原额屯科、秋站垦地六千六百九十顷七十九亩六分九厘二毫”此处统计加上归德所的原额屯田量。⑤自雍正朝开始,中央政府开始了对青海的全面施政,农业的整体水平取得较大进步,西宁府下辖的县厅在农业发展上由于开发时间和农业基础等因素,存有一定差距,但从整体看,总体的发展都远超前代。康熙五十七年(1718年),西宁府的屯、科、秋、站地面积约为6914.04亩,与明末清初时期的耕地面积并无较大变化,至雍正二年(1724年)地方战乱结束后,清朝开始着手恢复被破坏的农业生产,雍正三年(1725年),清政府开始清查入册的原少数民族耕作土地称为番地,雍正四年(1726年),西宁府番地总面积约为1277617.5亩,面积大约为同时期屯、科、秋、站地总和的两倍。乾隆元年(1736年),屯、科、秋、站地约为644853亩,乾隆三十七年(1772年),耕地面积大幅度增长,达到了751905.67亩,此时的番地面积达到了1329848.5亩,合计达到了208万亩,这个数字大大超过了明末清初时期的耕地面积,可见乾隆朝是西宁府耕地扩张最快的时期。再看西宁府下辖县厅的耕地变化,西宁县在乾隆十一年(1746年)时屯、科、秋、站地面积约为444172.4亩,至乾隆三十七年(1772年),增长到530363.77亩,番地面积约为568640.4亩;碾伯县在乾隆十一年(1746年)时屯、科、秋、站地约为155858.69亩,番地面积约为74288.2亩,至乾隆三十七年(1772年),增长到161476.67亩,番地面积74288.2亩;归德所在乾隆十一年(1746年)约为屯、科、秋、站地约为7522.23亩,至乾隆三十七年(1772年),增长到9840.23亩,番地面积约为12290亩;循化厅、巴燕戎格厅和丹噶尔厅的开发时间较晚,以番地为主,据研究表明,循化厅在乾隆五十六年(1791年)番地约204581.7亩,巴燕戎格厅在道光三十年(1850年)番地大约53987.8亩,丹噶尔厅在乾隆二十年(1755年)番地大约31352.4亩,光绪年间,约31797.4亩。⑥

综上所述,清代西宁府禳灾信仰发展的原因如下:首先从禳灾祠庙修建的时间来看,以乾隆朝最为集中,这也正是西宁府进行大规模农业垦殖的时间,同时也是灾发次数最多的时段,这一时期的番地增长较快,粗放的农业垦殖加剧了环境的破坏,番地集中于丘陵、山地等畜牧区,番地的开发造成草场的进一步萎缩,植被覆盖率也不断下降,水土流失加剧,加之西宁府降水集中的气候特点,耕地的增长在一定程度上也成为水旱灾多发的诱因之一。禳灾信仰在乾隆朝的发展,可以归结为地方政府在人口的不断增加、耕地面积增长和自然灾害集中发生下的选择。其次,禳灾祠庙受到同治年间战火影响,受到大规模破坏,在战乱结束后,于光绪朝进行了较为集中的恢复重建,这反应了政府在农业生产凋敝情况下,采取修建禳灾祠庙恢复地方秩序及稳定农业人口。最后,禳灾祠庙的分布与各个厅县人口的民族构成相关,农业禳灾信仰的主体人群是汉族,西宁县、大通县和碾伯县的主体民族是汉族,也是较早开发的地区,其余厅县开发较晚,虽然耕地面积较大,但耕地以番地为主,其禳灾信仰的流行程度自然低于三县。

三、结论

西宁府在清代得到了全面开发,农业的发展尤为突出,人口增加较快,同时政府出于地区开发、强化戍守和缓解内地人地矛盾的目的,进行了官方主导的人口迁徙,也有部分自主迁徙的人口,人口的自然增长和迁徙进一步促进了西宁府的农业发展。在耕地扩张、人口增长的情况下,环境承载力不断下降,加之西宁府地区较为脆弱的自然环境,灾害多发且破坏性大,严重威胁到了农业生产,也不利于地方社会的稳定。面对灾害多发的情况,政府通过蠲免、仓储建设、兴修水利工程等方式进行救灾和防灾,但是在社会生产力欠发达的情况下,各项救灾防灾措施都受限于各种因素而稍显力所不及。民间禳灾信仰在一定程度承担了灾害下稳定社会的作用,禳灾信仰有着牢固的信仰基础,在农业人口中有着广泛的信仰人群。在前代的基础上,清朝政府为了稳定地方社会、加强农业人口的向心力,支持民间禳灾信仰的发展,《大清律例》中记载:“凡各府、州、县社稷山川风云雷雨等神,及境内先代圣帝明王、忠臣烈士,载在祀典,应合致祭神邸,所在有司,置立牌面,开写神号祭祀日期,于洁净处常川悬挂,依时致祭。”[17]275国家支持地方政府进行祭祀,民间禳灾信仰也正是如此被官方纳入国家正祀之中。

西宁府地方政府对民间禳灾信仰的支持,是在地区获得大规模开发、人口增加和灾害频发的情况下出现的,目的是促进地方开发、稳定农业人口、增强“外来人口”的凝聚力。固然,由于明代西宁府地区史料的匮乏,我们无法得知西宁府地区的禳灾信仰在明代发展如何,但不可否认的是,清代西宁府获得官方支持的民间禳灾信仰进入了国家正祀体系之中,其流传地域不断扩大,虽然禳灾信仰在防灾和救灾上并不能起到直接作用,禳祈救灾实际上是一种消极的、被动的救灾思想,但是在灾害发生时能够起到一定稳定社会的作用,一定程度上发挥了稳定地方社会和强化农业人口凝聚力的作用,对待禳灾信仰要理性看待,认识其中的消极因素,在生产力发展进步的今天,采用科学的防灾救灾思想和手段才是我们面对灾害的理性选择。

[注 释]

①参见安德明:“天人之际的非常对话:甘肃天水地区的农事禳灾研究”,北京:中国社会科学出版社,2003年;高茂兵、刘色燕:“略论晚清时期桂东南地区自然灾害与民间信仰”《广西民族研究》,2010年第1期;王振忠:“历史自然灾害与民间信仰——以近600年来福州瘟神“五帝”信仰为例”,《复旦学报社会科学版》,1996年第2期。

②鄂崇荣在“青海乡村社会民间信仰与社会控制”《青海社会科学》2017年第3期中对民间祈雨仪式的社会教化作用进行了阐述;荣宁在“明清青海城镇宗教与文化”《青海民族研究》1999年第4期中介绍了闽浙移民带来的马祖信仰和祭祀虫神的行为,强调了祠庙保城护民、以正民心和敦促教化的社会作用;马丽明在“浅析青海汉族的神灵崇拜”《青海民族研究》2004年第1期中介绍了青海汉族的神灵崇拜体系,通过列举祭祀事象分析了青海汉族崇拜的特点。

③表1、表2资料来源:温克刚、王莘.中国气象灾害大典·青海卷[M].北京:气象出版社,2007;袁林.西北灾荒史[M].兰州:甘肃人民出版社,1994;王昱.青海方志资料汇编[G].西宁:青海人民出版社,1987;史国枢.青海自然灾害[M].西宁:青海人民出版社,2003。

④资料来源:杨应琚.西宁府新志[M].西宁:青海省人民政府文史研究馆出版,1954;邓承伟,来维礼,基生兰.西宁府续志[M].西宁:青海人民出版社,1985;王昱.青海方志资料类编[M].西宁:青海人民出版社,1987;青海省民委少数民族古籍整理规划办公室.青海地方旧志五种[M].西宁:青海人民出版,1989;龚景瀚.循化厅志[M].台北:台湾成文出版社,1968;靳育德.西宁寺庙祠观追踪观察[M].西宁:青海人民出版社,2016。

⑤崔永红在《青海经济史·古代卷》(第四章)中,以万历九年(1581年)丈量土地所得每亩4升7合的纳粮标准,再根据万历十二年(1584年)左右清丈土地得出西宁卫在明末的耕地面积为5859.01顷,加上归德所原额屯田571顷,共计6430顷,其结果与《西宁府新志》中记载总数接近。

⑥西宁府各厅县耕地面积数据来源于崔永红《青海经济史·古代卷》,西宁:青海人民出版社,1998;贾伟《明清时期河湟地区民族人口研究》,北京:民族出版社,2013。