冷冻饮品微生物污染风险分析和 防治措施研究进展

刘 园,曹东丽,闫 洁,方 萍,李瑞光

(1.江苏省食品药品监督检验研究院,江苏 南京 210008;2.天津市食品安全检测技术研究院,天津 300308; 3.国家市场监督管理总局食品审评中心,国家中药品种保护审评委员会,北京 100070;4.中国焙烤食品糖制品工业协会,北京 100833)

根据GB 2759—2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》中的定义,冷冻饮品指以饮用水、食糖、乳、乳制品、果蔬制品、豆类、食用油脂等其中几种为主要原料,添加或不添加其他辅料、食品添加剂、食品营养强化剂,经配料、巴氏杀菌或灭菌、凝冻或冷冻等工艺制成的固态或半固态食品,包括冰淇淋、雪泥、雪糕、冰棍、甜味冰、食用冰等[1]。冷冻饮品口感爽滑、清凉,广泛作为百姓日常消暑止渴和居家休闲的零食和甜品。但冷冻饮品独特的生产工艺,以及产品灌装、贮运、销售等环节均可能产生微生物污染,从而带来食品安全风险。这是冷冻饮品行业最主要的风险和问题,影响消费者对冷冻饮品产品质量安全的信任度,从而限制行业的高水平、高质量发展。本文探讨冷冻饮品中微生物污染的食品安全风险原因和防控对策,以期促进冷冻饮品生产过程中微生物防控水平的提高和相关食品安全标准的制修订。

1 冷冻饮品行业生产消费现状

近20 年来,在国家经济快速发展、人民生活水平不断提高的大背景下,我国冷冻饮品行业保持较快增长速率,行业趋于稳中向好的发展态势。近几年,随着生活水平的提高,冷冻饮品消费出现了一个新的变化,即从随意性较大的夏季冷食消费,升级为家庭冰箱仓储式的长期消费品。随着线上电商平台和冷链物流的发展,网上商城与快捷冷链配送形成了一体化承接方式,解决了后端配送服务的问题,冷冻饮品购买可以通过互联网完成。因此,冷冻饮品的消费周期延长,从夏季消暑食品变为冬季和夏季消费无明显反差的休闲食品。近几年,更是出现很多诸如“钟薛高”“中街1946”等互联网原创品牌,个性化定制也成为冷冻饮品迎合年轻消费群体的发展方向,国产冷冻饮品的优势和机遇也逐渐凸显。

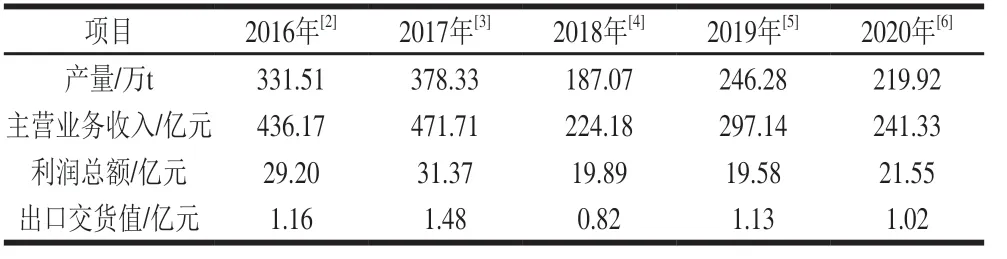

近5 年,冷冻饮品行业发展的整体趋势放缓,整个行业在中国经济下行的大背景下,顺应市场变化,推进去产能、去库存的结构化改革,以需求定规模、以规模定产量。行业内主要规模以上企业都朝着以产品质量带动发展的方向前进,着力打造品牌影响力和质量竞争力。参照工业和信息化部消费品工业司编写的《食品工业发展报告》(2016—2019年度),从近5 年行业经济指标完成情况(表1)可以看出,随着行业内优化重组、关注产品质量变革的推行,冷冻饮品行业产量、行业整体收入及年利润总额先降后升,尤其是近3 年,冷冻饮品行业向好向快发展,无论是产量、主营业务收入,还是利润总额都有良好的增长,说明冷冻饮品行业保有优势竞争力,也预示着未来广阔的发展空间。

表1 2016—2020年冷冻饮品行业经济指标Table1 Economic indicators of frozen beverage industry from 2016 to 2020

2 冷冻饮品的食品安全抽检情况

根据2018—2020年前3 季度国家市场监督管理总局食品安全监督抽检公告[7-14]数据分析,2018年冷冻饮品监督抽检合格率为97.3%,2019年为97.5%,2020年前3 季度为97.4%,随着国家及各省市监督抽检力度的加大,行业内越来越多企业认识到产品质量安全的重要性,加大对生产质量的管理和对成品检验能力的投入;近3 年来冷冻饮品抽检合格率基本保持在97.4%左右,总体趋势平稳。

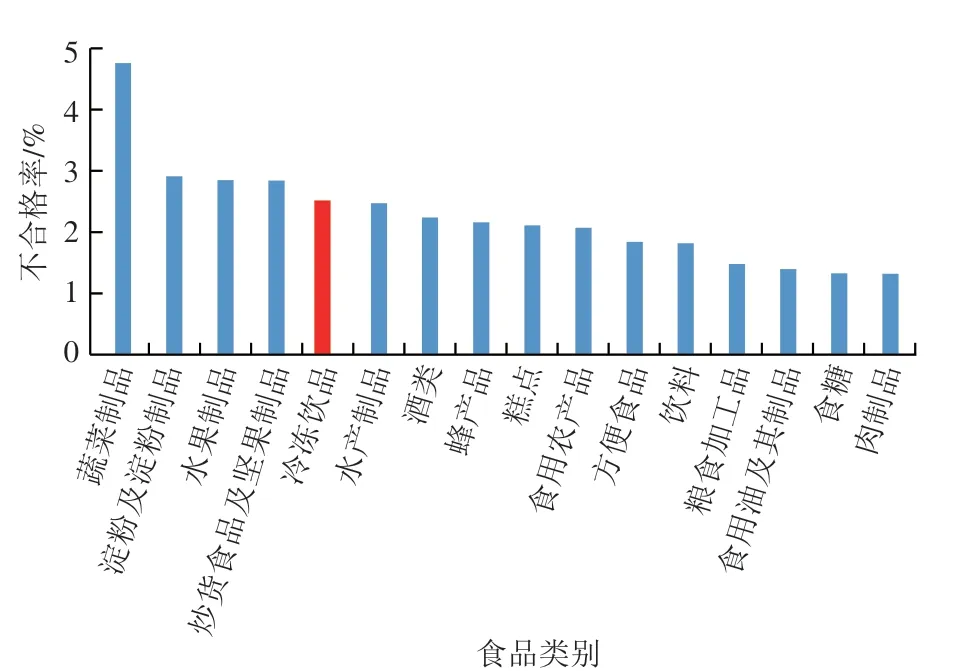

根据国家市场监督管理总局发布的2020年上半年食品安全监督抽检情况分析通告[7],冷冻饮品抽检不合格率相较于其他食品类别仍然较高(图1)。对2017—2019年国家和各省市的食品安全监督抽检数据进行汇总分析,陶庆会等[15]发现,冷冻饮品的主要风险是微生物(菌落总数、大肠菌群、霉菌),占不合格总项次的89.89%,表明微生物污染已经成为冷冻饮品行业的主要食品安全问题,应受到冷冻饮品生产加工企业及各级食品安全监督管理单位的高度关注。

图1 2020年上半年食品安全监督抽检不合格率[7]Fig. 1 Substandard rates in food safety surveys in the first half of 2020[7]

3 冷冻饮品微生物污染状况的原因分析

3.1 指示菌

指示菌(指示微生物、卫生指示菌等)是指用于对被检样品的卫生状况及安全性做出评价的微生物,并非证明目标微生物(如致病菌)是否存在,而仅仅是指示了这种可能性[16]。冷冻饮品的微生物指示菌一般指菌落总数和大肠菌群,主要反映生产加工过程中的卫生状况,用于评价冷冻饮品生产加工环节的清洁程度和卫生状况;冷冻饮品历年抽检不合格项目均为菌落总数和大肠菌群超标,较多出现在小规模、无品牌竞争力的生产企业[17]。从冷冻饮品各类别的产品情况看,食用冰产品因工序简单、无需配料,其抽检合格率略高于其他类别冷冻饮品[18]。

与其他大多数食品类别不同,冷冻饮品工艺较为特殊,配料后立即杀菌,后续还需经过均质、冷却、老化、凝冻、成型、包装等一系列工艺,因此杀菌前置的生产工艺特点是冷冻饮品食品安全风险等级较高的主要原因。冷冻饮品杀菌工序完成后,如后续生产加工环节出现操作人员手部不清洁、生产设备和工器具清洗不彻底以及车间环境清洁度不符合要求等问题时,均可能造成微生物污染,从而造成指示菌不合格。此外,冷冻饮品通常总糖、脂肪、蛋白含量较高,产品本身就是优良的菌种培养基;冷冻饮品配料、均质、杀菌工序完成后,浆料在老化、硬化等工序贮存不当,则极易造成微生物污染,也会造成成品的菌落总数超标[19]。

3.2 霉菌

霉菌是食品检测中的卫生指示菌,用来评价食品生产过程霉菌污染程度。普遍认为,冷冻饮品因其凝冻工艺及产品低温贮存的特点,极少会出现霉菌、酵母菌等真菌污染。然而,根据曹春红等[20]的研究报告,冷冻饮品受真菌污染严重,检出率高达37.8%,其中霉菌检出数量10~1 800 CFU/mL;冰淇淋检出率最高,其次为雪糕及棒冰类。张立华[21]在450 份冷冻饮品样品中进行霉菌污染状况调查,发现霉菌污染率为37.75%。由此可见,冷冻饮品的真菌污染极其严重。

冷冻饮品营养成分丰富,且水分含量、pH值等条件均可以为霉菌提供适宜的生长环境;现行的GB 2759—2015 《食品安全国家标准 冷冻饮品及其制作料》中未对真菌的限量进行明确规定。因此,冷冻饮品中真菌污染及相应防控措施往往被忽略,很多生产加工单位也未对生产车间,尤其是冷冻饮品灌装生产区域的环境温湿度进行管控,加之冷冻饮品在灌装环节,由于冰棒、雪糕等产品的脱模、模具清洗等操作流程中均会有水接入,车间地面存在一定的积水,如不及时清扫,极易造成霉菌的孳生,从而可能对冷冻饮品造成污染。

3.3 单核细胞增生李斯特菌

单核细胞增生李斯特菌(以下简称单增李斯特菌)是一种革兰氏阳性细菌,自然界分布广泛,能感染人类及哺乳动物、鸟类、鱼类和甲壳类等40多种动物,是重要的人兽共患微生物。单增李斯特菌是李斯特菌病的主要病原菌,能引发脑膜炎、败血症、心内膜炎、流产和死胎等,是病死率极高的致病菌,死亡率可达20%~30%[22-23]。单增李斯特菌病在欧美国家曾多次暴发流行[24]。2015年4月,美国疾病控制与预防中心宣布,美国2 个州的至少8 人吃蓝铃公司生产的冰激凌产品后患病就医,这一事件导致3 人死亡,怀疑是生产设备受单增李斯特菌污染所致[25]。2017年7月,加拿大食品检验署发布通报称,一款圣劳伦特牌(St Laurent)黄油,因受单增李斯特菌污染而启动召回[26]。尽管我国尚未有相关冷冻饮品引发李斯特菌病的报导,但在北京[27]、甘肃[28]、河北[29]、沈阳[30]和泉州[31]等省市的食源性疾病病例溯源调查中,发现个别品牌雪糕检出单增李斯特菌,检出率为2%~3%。王岚[32]、李会[33]等研究发现,冷冻饮品加工过程中的设备、包装材料表面、人员手部等区域均可以检出单增李斯特菌。鉴于单增李斯特菌广泛存在于生产加工环节中且能抵抗低温,结合目前我国冷冻饮品行业季节性生产、灌装间卫生条件较差、车间地面潮湿等生产加工现状,认为冷冻饮品中单增李斯特菌污染的食品安全风险较大。

GB 2759—2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》[1]对冷冻饮品的食品生产卫生状况指示菌(即菌落总数和大肠菌群)指标进行了详细限定;GB 29921—2013 《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》[34]还对冷冻饮品中沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2 种食源性致病菌也设定了限量。单增李斯特菌是冷藏和冷冻食品威胁人类健康的主要病原菌之一[35]。目前国内相关标准对冷冻饮品中存在一定污染风险的单增李斯特菌尚未有明确的规定。随着食品中致病菌检测技术的发展和成熟,GB 4789.30—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》已经可以实现定性和定量检验。同时,基于聚合酶链式反应、等温扩增等技术的快速检验方法也已经初步建立[36],因此,建议制定适合我国冷冻饮品生产工艺水平的微生物指标项及其限量,提升我国冷冻饮品食品安全水平。

4 冷冻饮品微生物污染的防控对策建议

基于多年来对冷冻饮品监管过程中的实践经验和认识,结合冷冻饮品的生产和消费现状,认为冷冻饮品微生物污染的防控工作应重点监控生产加工、流通环节中影响产品质量安全的关键点[37]。

冷冻饮品产品生产加工流程较长,涉及配料、均质、杀菌、老化、凝冻、灌装等多个环节,因此冷冻饮品生产加工企业应通过危害分析方法明确生产过程中的食品安全关键环节,并设立食品安全关键环节的控制措施[38]。

首先,冷冻饮品生产车间应合理布局、设置隔离区。例如,与生产无关的工器具和个人物品不能进入生产车间;原材料、半成品、包装材料、成品等应有专门的存放区,不能随意堆放在灌装车间;所有送入灌装车间区域的原材料、包装材料等应按照要求采用适宜的避免交叉污染的有效防护措施,如原材料脱除外包装后紫外灯照射杀菌、原材料外包装清扫、吹净、酒精擦拭消毒、包装材料使用前进行消毒等防护措施。

其次,建立严格的杀菌工序。冷冻饮品的杀菌环节是控制微生物污染的关键步骤,应确保杀菌工序的有效实施,并对杀菌的温度、压力、时间等参数进行详细记录。例如,在冷冻饮品的灌装环节,产品基本裸露于空气中,结合冷冻饮品生产工艺的特殊性,应根据原料、产品和工艺特点,针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度,降低微生物污染风险。冷冻饮品清洁作业区应建立加工过程微生物监控程序,包括环境和过程产品的微生物监控。微生物监控程序应包括微生物监控项目、取样点、监控频率、监控指标限值、评判原则和整改措施等。

再次,控制灌装车间的温度和相对湿度在合适范围内。冷冻饮品生产车间的空气通常含有较多水蒸气,易滋生霉菌;控制灌装车间环境的温度和相对湿度有助于防止霉菌滋生。冷冻饮品的灌装车间作为清洁作业区,应温度适宜、空气干燥,确保其环境的温度、相对湿度可以满足食品安全要求,建议参照GB/T 30800—2014 《冷冻饮品生产管理要求》[39]将清洁作业区温度及相对湿度设置为:温度≤25 ℃,相对湿度≤60%。

另外,冷冻饮品产品运输环节承运车辆的卫生状况、箱体内温度及运输过程中温度波动情况也应该进行重点监控,这些因素可能影响冷冻饮品微生物指标。同时,产品销售环节也应监控冷饮批发部、冷饮供应市场、超市、商店等对产品的存放温度、冷柜密封性、柜门开/关次数、销售终端产品是否存在反复冻融等造成冷冻饮品受微生物污染的可能性。

5 结 语

针对历年来我国冷冻饮品抽检不合格率较高的现状,本文分析了冷冻饮品从生产到消费的全过程可能产生微生物污染的原因,并结合冷冻饮品的生产工艺特点提出相应的防控微生物污染措施,有利于提升我国冷冻饮品产业整体质量水平,可为各级食品安全监管、标准制修订及企业自我防控提供技术依据。