心脏手术患者早期肺康复分级护理模式的应用研究

许文慧 王雅静

复旦大学附属华山医院北院门诊部,上海 201907

心脏手术由于其复杂性、重要性、创伤大等特点术后需转入重症监护室进行全面治疗。随着医疗水平的提高,先天性心脏病、心脏瓣膜疾病、缺损修补等手术在大中型医院逐渐增多。心脏手术创伤应激性大,血流动力学不稳定,伴随心功能下降,术后不良事件风险增加[1]。肺功能作为心脏疾病患者维持机体氧供需平衡的重要器官,其早期康复对心脏手术患者术后心功能改善至关重要,因此选择最优护理模式能有效促进心脏手术患者肺功能的康复,减少并发症,改善患者预后。肺康复医学是一种依据循证医学证据,包括呼吸功能、运动功能、心理健康、社会能力等多学科康复内容[2]。呼吸功能的早期护理治疗干预能有效降低肺部感染发生率、改善肺功能、减低病死率。通过对患者病情综合评估,针对性制定患者不同病情阶段的护理计划,为目前应用广泛的分级护理模式的定义。对心脏手术患者,国内外目前采用护理康复治疗措施标准各异,效果单一,较少关注心理康复,社会参与度不高[3-5]。本研究重点观察早期肺康复分级护理模式对心脏手术患者转入ICU 后康复效果,探索分级护理模式对心胸外科手术安全性和有效性,为临床加速康复外科的护理应用提供理论支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年6月至2020年6月复旦大学附属华山医院北院收治心脏手术且需转入重症监护室的60 例患者,采用随机数字表法分为对照组(n=30)和试验组(n=30)。两组的性别、年龄、心率(heart rate,HR)、肺活量(vital capacity,VC)、血氧饱和度(oxygenation,SpO2)、一秒率(one second rate,FEV1/FVC)等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1),具有可比性。纳入标准:①年龄18~60 岁;②美国麻醉医师协会分级为Ⅰ~Ⅲ级;③择期行心脏手术;④术后需转入重症监护室。排除标准:①有周围血管疾病影响上肢功能;②术前心肺肾功能及电解质明显异常;③术中出血量>2000 ml;④合并其他主要器官系统疾病如心肌梗死、慢性阻塞性肺疾病、脑梗死者;⑤合并精神病、严重肺部感染等。本研究经医院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

表1 两组一般资料的比较(±s)

表1 两组一般资料的比较(±s)

组别例数性别(男/女)年龄(岁)HR(次/min)VC(L)SpO2(%)FEV1/FVC(%)对照组试验组χ2/t 值P 值30 30 13/17 18/12 1.669 0.197 63.67±7.94 67.00±7.82 0.614 0.566 76.00±10.58 80.33±12.18 0.525 0.658 2.04±0.32 2.23±0.47 0.776 0.473 97.50±1.87 96.80±2.04 0.590 0.568 72.33±8.24 73.83±8.54 0.310 0.763

1.2 方法

对照组采用常规护理模式,试验组在常规护理模式的基础上采用早期肺康复3 级护理模式。常规护理模式:头高脚低位,定时翻身拍背,呼吸道采用叩击法、雾化、振动、体位引流方法促进排痰,对患者采取体外膈肌起搏,神经肌肉电刺激、短波治疗物理方法改善呼吸,在镇静、镇痛治疗基础上加强营养支持和限制性补液,定期口腔护理。3 级护理模式:1 级在常规护理模式基础上第1~2 天进行,包括协助患者取半坐位或俯卧位,感觉康复策略采用四肢冷热水交替刺激或轻拍、轻擦刺激患者感觉,2 次/d,运动康复策略用协助患者四肢多角度锻炼,即进行前屈、后伸、内收、外旋等动作,气压治疗策略用对患者四肢进行压力治疗,2 次/d。2 级在一级基础上第3~4 天进行,包括协助患者主动行体位变换,指导患者正确咳嗽、用力呼气,指导患者采用正确的腹式呼吸法,即吸气时向外扩张腹部至最大,呼气时收缩腹部至最大,2 次/d,指导患者定期行扩胸运动等,运动康复策略用上肢运动锻炼包括肢体活动、握力训练、拉力训练等,进行前臂伸肌群和屈肌群训练;下肢运动锻炼包括直腿抬高、桥式运动、床上脚踏车运动,心理干预用给予音乐放松、支持性心理干预、认知干预、生物反馈放松训练等。3 级在2 级基础上第5~7 天进行,包括用仰卧位腹部放沙袋的方法,逐渐增加沙袋的重量锻炼呼吸机,人工阻力呼吸训练包括吹气球或吹气泡方法锻炼呼吸肌功能,运动锻炼策略用上肢负重锻炼包括双手握哑铃或沙带平举、上举、交叉举,下肢负重锻炼包括直腿抬高锻炼、转移训练、辅助独立行走,家庭肺康复策略用有针对性给家属进行康复训练知识宣教。

1.3 观察指标及评价标准

记录两组的手术情况、肺换气指标、肺炎相关炎症指标、不良事件发生情况、ICU 停留时间、患者对护理的满意度等指标。手术情况评价:记录手术时间、术中出血量、术中输液量及术中尿量等手术指标;肺换气指标评价:检测两组在进入ICU 后护理干预前(第1 天)、护理干预后(第7 天)的氧合指数、动脉血氧分压(arterial partial pressure of oxygen,PaO2)、动脉血二氧化碳分压(arterial partial pressure of carbon dioxide,PaCO2)、乳酸值;肺炎相关炎症指标评价:检测两组护理干预前后的血清C 反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、降钙素原(procalcitonin,PCT)、白细胞计数(white blood cell count,WBC)水平;不良事件发生情况评价:收集两组的神经肌肉功能障碍、深静脉血栓、压疮、谵妄等不良反应发生例数,收集患者ICU 停留时间并对患者进行护理满意度调查。护理满意度量表采用医院自制调查表,涵盖护理态度、技术水平、护理主动性等20 个内容,分为非常不满意、不满意、基本满意、满意、很满意5 个等级,对应的计分为1~5 分,总分100 分。该量表Cronbach′s α 为0.875,具有很高内在一致性,可靠性较强,量表的内容效度、准则效度和结构效度分析均较好。

1.4 统计学方法

采用GraphPad Prism 8 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验,不符合正态分布者转换为正态分布后行统计学分析;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

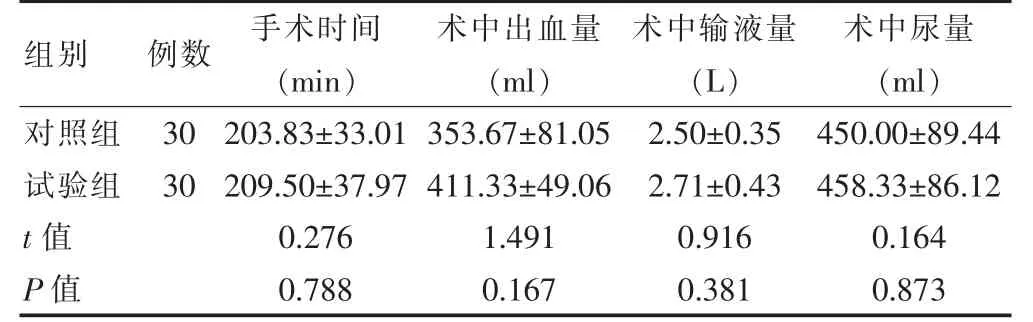

2.1 两组手术情况的比较

两组的手术时间、术中出血量、术中输液量及术中尿量比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 两组手术情况的比较(±s)

表2 两组手术情况的比较(±s)

组别例数手术时间(min)术中出血量(ml)术中输液量(L)术中尿量(ml)对照组试验组t 值P 值30 30 203.83±33.01 209.50±37.97 0.276 0.788 353.67±81.05 411.33±49.06 1.491 0.167 2.50±0.35 2.71±0.43 0.916 0.381 450.00±89.44 458.33±86.12 0.164 0.873

2.2 两组干预前后肺换气指标的比较

干预前两组的氧合指数、PaO2、PaCO2、乳酸值比较,差异无统计学意义(P>0.05);对照组干预前后的氧合指数、PaO2比较,差异无统计学意义(P>0.05),对照组干预后的PaCO2、乳酸值低于干预前;试验组干预后的氧合指数、PaO2高于干预前,PaCO2、乳酸值低于干预前,试验组干预后的氧合指数、PaO2高于对照组,PaCO2、乳酸值低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组干预前后肺换气指标的比较(±s)

表3 两组干预前后肺换气指标的比较(±s)

1 mmHg=0.133 kPa

组别氧合指数(mmHg)PaO2(mmHg)PaCO2(mmHg)乳酸值(mmol/L)对照组(n=30)干预前干预后t 值P 值试验组(n=30)干预前干预后t 值P 值342.00±14.66 340.00±13.52 0.244 0.817 80.33±6.68 82.00±7.35 1.166 0.296 51.43±5.4 47.33±3.81 5.100 0.004 2.20±0.19 2.09±0.14 4.669 0.006 t 干预前组间比较值P 干预前组间比较值t 干预后组间比较值P 干预后组间比较值349.00±16.38 414.00±29.65 4.330 0.008 0.780 0.453 5.600 0.000 81.50±7.82 106.67±10.63 8.439 0.000 0.278 0.787 4.675 0.000 49.74±5.18 41.30±3.59 5.076 0.004 0.554 0.592 2.821 0.018 2.14±0.21 1.43±0.16 5.906 0.002 0.506 0.624 7.306 0.000

2.3 两组干预前后肺炎炎症指标的比较

两组干预前的血清CRP、PCT、WBC 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);对照组干预前后的血清CRP、PCT、WBC 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);试验组干预后的血清CRP、PCT、WBC 水平低于干预前,试验组干预后的血清CRP、PCT、WBC 水平低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表4)。

表4 两组干预前后肺炎炎症指标的比较(±s)

表4 两组干预前后肺炎炎症指标的比较(±s)

组别CRP(mg/L)PCT(ng/ml)WBC(×109/L)对照组(n=30)干预前干预后t 值P 值试验组(n=30)干预前干预后t 值P 值12.85±3.50 12.28±2.87 0.268 0.799 6.14±1.16 5.98±1.68 0.314 0.767 15.80±2.16 14.99±2.39 0.756 0.484 t 干预前组间比较值P 干预前组间比较值t 干预后组间比较值P 干预后组间比较值13.91±3.10 5.89±1.05 6.200 0.000 0.559 0.588 5.122 0.000 5.80±1.78 1.67±0.97 4.913 0.004 0.392 0.703 5.441 0.000 16.47±1.71 10.35±2.35 4.183 0.005 0.597 0.564 3.383 0.007

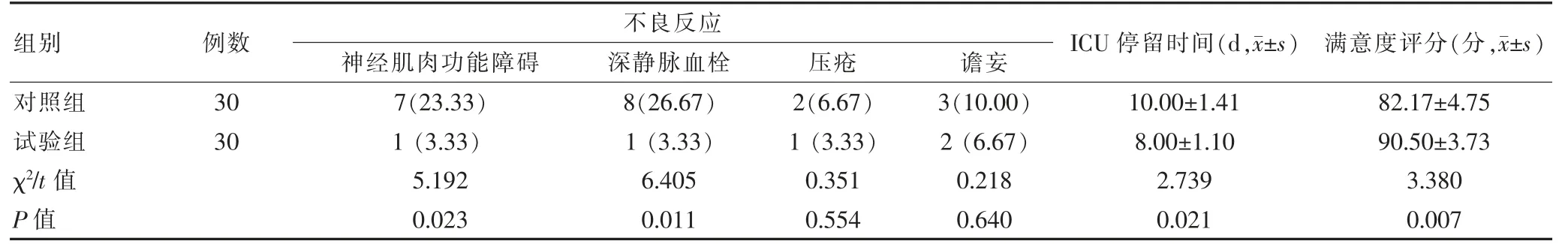

2.4 两组术后不良反应发生率、ICU 停留时间、满意度评分的比较

试验组的神经肌肉功能障碍、深静脉血栓等不良反应发生率低于对照组,ICU 停留时间短于对照组,患者满意度评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组的压疮、谵妄等不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表5)。

表5 两组术后不良反应发生率、ICU 停留时间、满意度评分的比较[n(%)]

3 讨论

先天性心脏病、心脏瓣膜疾病、心包疾病、室间隔缺陷等常需外科手术治疗。由于心脏手术复杂性,尤其是体外循环,创伤应激性大,血流动力学不稳定,伴随心功能下降[6]。术后肺部并发症是心脏手术后最常见并发症之一,常出现肺部感染、低氧血症、胸腔积液、肺水肿、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征等。据文献显示,接受手术患者37.8%出现肺部并发症,严重影响患者术后恢复质量、增加住院时间和负担[7]。作为维持机体氧供需平衡的重要器官,肺的早期康复对心脏手术患者术后心功能改善至关重要。中国加速康复外科围手术期管理专家共识明确指出呼吸系统管理是加速康复外科关键环节之一[8],肺功能的早期恢复能有效降低术后并发症及病死率,尤其对高危患者进行医疗护理干预有助于提高患者生活质量,降低围手术期医疗成本,增加满意度,同时有助于推动医护、医患一体化实践,促进学科发展[9-10]。通过对60 例心脏手术患者在重症监护室早期肺康复分级护理后的指标分析,显示早期进肺康复分级护理试验组的氧合指数、PaO2高于对照组,PaCO2、乳酸值低于对照组(P<0.05),试验组的肺炎炎症指标CRP、PCT、WBC 水平低于对照组,ICU 停留时间、不良事件发生率低于对照组,护理满意度高于对照组(P<0.05),提示早期进行肺康复分级护理能明显改善肺通气换气功能,降低术后不良事件发生,更加安全有效。本研究创新性提出了适合心脏手术患者术后早期肺康复三级护理模式,通过不同康复时间段的个体化护理模式促进患者术后心肺功能快速恢复,为其临床应用提供理论支持。

手术创伤、呼吸道疾病等各种因素都可诱发心脏手术后患者围手术期出现呼吸功能障碍,肺内气体交换效率降低,患者易出现器官缺氧或二氧化碳无法及时排出,损害体内正常生理功能。因此,合适的护理方式对提高肺功能至关重要。临床常规护理仅以维持呼吸功能为目标,采用改变体位、呼吸道护理等方式促进肺功能恢复[11],属于按需护理模式,缺乏全面性和主动性,较少得到患者主动参与和配合。早期护理干预通过对患者全身情况和身心状况进行综合评估,预先制定合适护理计划,提升护理实践预见性,根据患者恢复效果制定下一步护理计划,有效改善护理的主动性[12-13]。

运动训练被认为是肺康复计划的基石,本研究向患者提供较早适度强度的四肢功能恢复训练。同时通过锻炼呼吸机,改善肺泡通气量,减少呼气后肺泡残存气体,提高肺通气换气和氧合功能[14-15]。分级护理渐进性要求肌肉活动强度加大,能更加有效提高肺通气量,有利于呼吸道分泌物排出,起到积极预防肺相关感染事件的发生[16]。四肢早期主、被动活动和训练也可增强肌力,防止关节功能障碍和挛缩,提高患者正常生活能力,同时预防下肢深静脉血栓[17]。本研究对试验组进行的早期渐进性3 级护理模式,即通过详细了解患者基础病情及护理需求后,及时预判可能发生护理问题及不良事件,并及时关注患者心理健康,进行知识宣教,加深患者对疾病、治疗和护理的认可度,有利于患者主动参与和配合。同时3 级护理模式将不良事件护理为重点,预防和控制措施更到位,对患者自主运动康复训练为重点,提升患者主动参与度[18]。在此模式下,试验组的护理效果更突出,肺换气指标氧合指数、PaO2高于对照组,PaCO2、乳酸值低于对照组,肺炎炎症指标CRP、PCT、WBC 水平低于对照组(P<0.05),肺功能恢复效果更理想。同时试验组住院期发生神经肌肉功能障碍、深静脉血栓等不良事件低于对照组(P<0.05)。提示早期肺康复分级护理模式促进患者心肺功能早期恢复,不良事件发生率降低,提升围手术期整体治疗效果。

重症监护室患者处在相对密闭环境中,与家属接触有限,存在对自身疾病的恐惧和对早期肺康复治疗获益的焦虑、抑郁等负面情绪。同时,由于患者家属认可度对患者接受治疗的依从性影响重大,因此向患者及家属提供心理护理及家庭康复指导对肺康复有重要意义[19]。分级护理模式的2、3 级康复策略对提高患者对自身疾病的认可度,了解肺康复的有效性和积极意义,促进患者主动康复的意愿。同时根据患者病情好转及时制订家庭式护理康复训练方案,定期进行个体化指导和病情评估,促进患者家庭支持体系培养和形成,最终使肺康复疗效实现最大化[20-21]。

综上所述,对心脏手术患者实施早期肺康复分级护理模式,能有效改善心脏手术患者肺通气换气功能和疾病预后,降低术后不良事件发生,更安全有效。个体化、动态化、规范化的早期肺康复分级护理模式对患者围手术期康复有重要促进作用,丰富了加速康复外科护理理念内容,为临床应用提供相应的证据支持。