脑梗死恢复期患者生活质量水平的影响因素

彭乐

(信阳市第四人民医院 神经内科,河南 信阳 464000)

脑梗死为临床常见神经内科疾病,多数患者经一系列规范治疗后可进入恢复期,病死率与致残率下降。但胡琼文[1]研究表明,由于脑组织缺血缺氧性坏死,部分脑梗死恢复期患者会遗留不同程度的神经功能障碍、肢体功能障碍,影响日常活动能力,进而降低个人生活质量水平,甚至会加剧自身负面情绪,不利于后续康复治疗的进行。因此,探究脑梗死恢复期患者生活质量水平的影响因素,并给予合理的干预措施尤为重要。鉴于此,本研究着重分析63例脑梗死恢复期患者生活质量水平及其影响因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年2月至2020年5月信阳市第四人民医院收治的63例脑梗死恢复期患者为研究对象,其中男39例,女24例;年龄47~82岁,平均(61.07±3.16)岁;体质量指数(body mass index,BMI)18.85~26.33 kg·m-2,平均(23.07±0.92)kg·m-2;病变部位为额叶病变36例,颞叶病变18例,基底节区病变6例,顶叶病变3例。患者及家属自愿签署知情同意书。

1.2 选取标准(1)纳入标准:①脑梗死恢复期符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[2]中相关诊断标准,且经CT或MRI检查证实;②病情稳定,且格拉斯哥昏迷评分[3](Glasgow coma scale,GCS)>8分;③无精神系统疾病或言语沟通困难,可配合研究;④在信阳市第四人民医院接受康复干预,定期到院随访。(2)排除标准:①合并严重心、肝、肾等重要器官功能不全;②经常规治疗后再次发生急性脑梗死;③病情危重及长期卧床、生活无法自理;④合并全身感染性疾病。本研究经信阳市第四人民医院医学伦理委员会审核批准。

1.3 方法

1.3.1脑梗死恢复期患者生活质量水平的评估 于入院后7 d,采用脑卒中专用生活质量量表[4](stroke-specific quality of life,SS-QOL)评估患者生活质量水平,该量表包含精力、家庭角色、语言、活动能力、情绪、个性、自理能力、社会角色、思维、上肢功能、视力和工作/劳动,共12个维度,49个条目,各条目采用1~5分5级评分制,评分范围为49~245分,分数越高表示患者生活质量越好。该量表科伦巴赫系数α为0.817,重测效度为0.692。

1.3.2基线资料统计 询问并记录患者入院时的基线资料,主要包括年龄(<60岁、≥60岁)、性别(男、女)、婚姻状况(在婚、离异)、居住地(城市、农村)、病变部位(额叶、颞叶、基底节区、顶叶)、受教育程度(初中及以下、高中、专科及以上)、职业(农民、在职、退休或离休)、家庭月收入(<4 000元、≥4 000元)、慢性病数量(<2个、≥2个,主要包括2型糖尿病、高血压、高脂血症等)、希望水平[使用Herth希望量表[5](Herth hope index,HHI)评估患者的希望水平,包含12个条目,采用1~4级评分,满分为48分,分数越高表示患者希望水平越高,其中HHI评分≤23分为希望水平低,24~35分为希望水平中,≥36分为希望水平高]。

2 结果

2.1 脑梗死恢复期患者生活质量水平63例脑梗死恢复期患者平均SS-QOL评分为(169.47±15.03)分。

2.2 不同资料特征的脑梗死恢复期患者生活质量水平年龄≥60岁、希望水平低、慢性病数量≥2个的脑梗死恢复期患者SS-QOL评分低于年龄<60岁、希望水平中或高、慢性病数量<2个的患者(P<0.05);其他不同资料特征脑梗死恢复期患者SS-QOL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同资料特征的脑梗死恢复期患者SS-QOL评分比较分)

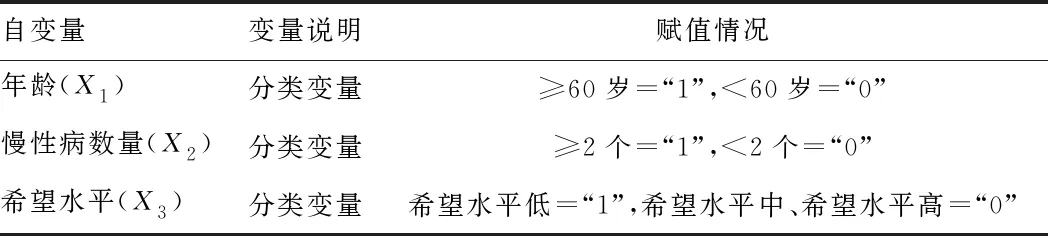

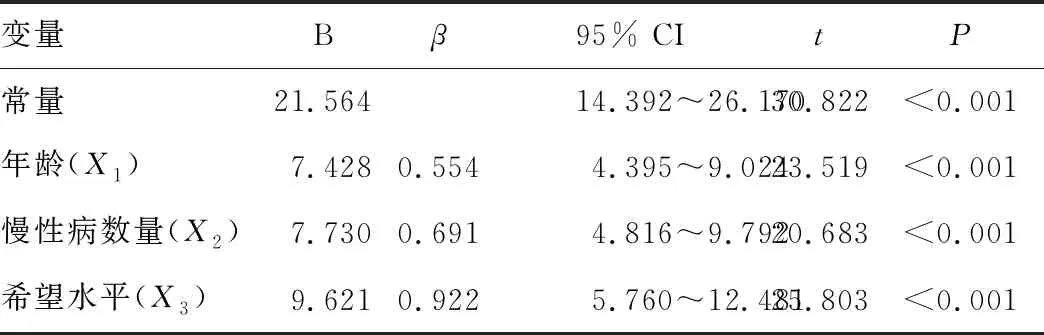

2.3 脑梗死恢复期患者生活质量水平影响因素的线性回归分析将脑梗死恢复期患者生活质量水平作为因变量,将2.2中差异有统计学意义的变量纳入,作为自变量并赋值(见表2);经多元线性回归分析得到方程:Y=21.564+7.428X1+7.730X2+9.621X3,其中回归模型F值为375.962,R2为0.730,调整后R2为0.715;结果显示,年龄≥60岁、希望水平低、慢性病数量≥2个均可能是脑梗死恢复期患者生活质量水平低的影响因素(P<0.05)。见表3。

表2 自变量赋值

表3 脑梗死恢复期患者生活质量水平影响因素多元线性回归分析

3 讨论

脑梗死恢复期患者病情已基本恢复稳定,但大多数患者经治疗后往往遗留不同程度的后遗症,尤其是神经功能损害,导致患者出现沮丧、悲观等不良心理,并直接影响预期康复效果[6]。研究报道,部分脑梗死恢复期患者受后遗症影响,无法配合康复训练,生活质量水平相对较低,需积极探寻脑梗死恢复期患者生活质量的影响因素并给予针对性干预措施[7]。

本研究结果显示,63例脑梗死恢复期患者平均SS-QOL评分为(169.47±15.03)分,表明脑梗死恢复期患者生活质量水平一般,临床应给予足够重视;经多元线性回归分析发现,年龄≥60岁、希望水平低、慢性病数量≥2个均可能是脑梗死恢复期患者生活质量水平低的影响因素。(1)年龄:随着年龄的增长,脑梗死恢复期患者的躯体功能日益下降,对常规药物的耐受性较低,甚至诱发多种不良反应,并且躯体不适的感觉可直接影响患者生活质量[8]。同时,年龄≥60岁的患者认知更差,对互联网与移动医疗等新兴事物的接触较少,无法及时通过移动网络获取脑梗死疾病相关信息,患者精神压力较大,最终影响个人生活质量水平[9]。对此,建议临床应结合老年患者自身耐受情况合理选择脑神经药物,确保用药的安全性;此外,采用通俗易懂的语言方式讲解脑血管疾病知识,消除患者对脑梗死复发的担忧,改善不良心理,从而提高生活质量水平。(2)希望水平:希望作为一种内在的心理力量,能够影响着一个人的行为及处事方式,希望水平越高,患者对待疾病的心态越积极,更乐于主动学习,并配合医护人员采取积极的行动以改善症状,生活质量水平得以提高[10]。反之,希望水平较低的患者遇到困难时会过多考虑到自身不足,认为自己无法解决问题,并采取消极、悲观的态度,导致神经功能症状加剧,最终影响生活质量水平[11]。对此,建议临床应定期通过多媒体讲座等深入讲解脑梗死的发病机制、症状特点等,帮助患者掌握对病情的正确认知;通过实际案例告诉患者脑梗死恢复期间积极配合医护人员的重要性,从而大大提高患者对康复治疗的信心与积极性,提高其希望水平,这对于改善个人生活质量具有重要意义。(3)慢性病数量:合并高血压、糖尿病等其他疾病不仅会给脑梗死恢复期患者造成一定心理负担,还会加剧大脑局部缺血缺氧,导致认知与记忆力进一步下降,最终影响患者生活质量水平。同时,脑梗死恢复期患者合并的疾病种类越多,用药也愈发复杂,在一定程度上增加了家庭的经济负担,这可能是导致脑梗死恢复期患者整体生活质量降低的重要原因。因此,建议对于慢性病较多的脑梗死恢复期患者,医护人员应向药师咨询不同药物同时使用的安全性,结合不同患者实际情况尽可能提供低价、高效的药物以减轻患者神经功能受损。

综上所述,脑梗死恢复期患者生活质量水平一般,且年龄高、希望水平低及慢性病数量多均为患者生活质量水平的影响因素,临床可据此展开针对性的干预措施。