郑毅:让老北京地名“活”起来

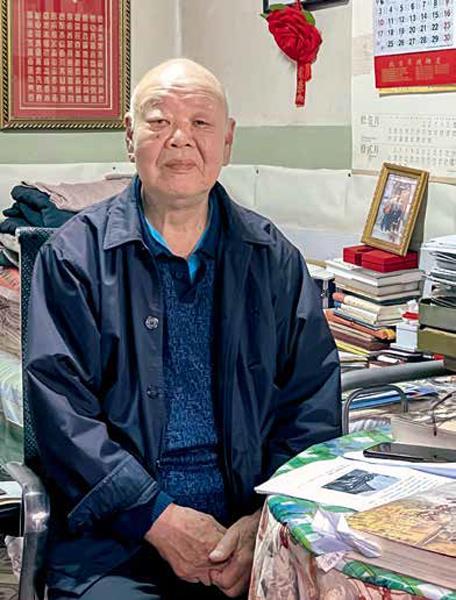

2021年10月8日,郑毅在胡同深处的家中接受采访。(本刊记者 王喆宁 / 摄 )

走进北京的东四二条,便一脚从喧嚣踏入寂静。整洁的灰砖奠定了胡同的基调,茂盛的树木和古老的院落为其增添了一抹亮色。一路走到底,是北京市钟鼓楼文物保管所原所长郑毅的家。根据记载,六七百年前,元大都街区内的大街、小街、胡同的宽度均有既定标准。当时,城市被分割成面积基本相同的“棋盘式”街区,其规整之状被到访的意大利旅行家马可·波罗盛赞为“东方的明珠”。东四二条于那时出现,起初被称作“二条胡同”,1949年后,因属于东四北大街东侧诸胡同且排列顺序为第二而命名。

“把北京市所有胡同的历史串联起来,就是一部北京史。”郑毅对《环球人物》记者说。今年8月,首都功能核心区传统地名保护名录编制工作正在进行。郑毅在东四二条住了50多年,对胡同的具体情况十分了解。一個星期四,他收到一份关于东四街道21处胡同地名等信息的汇总资料,并请求帮忙修改。他将这21处地名的由来等一一用手写下来,其中16处地名被近日公示的《首都功能核心区传统地名保护名录(第一批)》收录。

几十年来,郑毅在与北京这座城市的互动中,挖掘、记录下许多被时间洪流冲刷后留下的痕迹。

地名也能变“丰满”

8月的北京正值酷暑,郑毅家中却少了一分燥热。他伏案桌前,专注于眼前的胡同地名资料。

最开始拿到资料,郑毅大致翻阅了一下,觉得现有信息过于简略。“因为北京以胡同为特点。地名一部分来源于官方,一部分是老百姓约定俗成的,大都与当地民俗、环境等有关系。只简单介绍胡同的长度、宽度、哪一年出现,撑不起历史内涵。”于是他决定重新写一份资料。

左图、中图:郑毅编写的《东四·历史文化街区的记忆》一书及他在书中做的标示。右图:郑毅收到东四街道办事处的感谢牌匾。

屋子里的圆桌再次成为郑毅的工作阵地。他手边有这些年搜集整理的资料,不确定的地方就翻阅书籍查找。“我发现在记录某处胡同名称时,原资料多次引用古代地图信息作为凭证。那时技术条件有限,有时地图信息是不准确的。”因为亲身经历了胡同的变化,他能快速发现一些细节上的错误,比如拆改日期、长度宽度和起止地点等的不准确。

他按照历史脉络,一字一句地写下胡同名称的来源、变迁、胡同里重要住户的故事。

东四街区始建于元朝,被称为“十字街”,位于古都皇城东侧。从元朝、明朝,再到清朝和民国,历代在此居住的名人数不胜数,如福康安将军、段祺瑞、茅盾、叶圣陶……在郑毅的笔下,街巷名称、变迁、名人轶事等胡同深处不为人知的另一面渐渐清晰。“不将胡同历史讲清楚,地名就会变得死板。把故事讲清楚,彰显出文化的厚重感,地名才会‘活,才能够更加丰满。”郑毅说。

为了让地名“活”起来,郑毅在溯源上也费了不少功夫。

东四地区的许多胡同出现于元朝,与现代相隔久远,相关文献资料早已失传。再加上胡同里有些院落以“××号”命名,这些门牌号往往与以往资料记载的位置和来源大相径庭,因此难以确定地名起源。

比如,曾经的东四三条12号、如今的35号,是蒙古车郡王府,距今已有270年历史。郑毅从35号一步步往前推寻,找到了其名称来源。清末,这个府邸居住的最后一位王爷叫“车林巴布”,是元太祖成吉思汗的第二十九世孙,此院落便被命名为“车郡王府”。

院子属于四进院,跨了两条胡同,最后一进院的门开在东四四条,颇具规模。北平解放后它被充公;1952年,这里成为中央对外文化联络局办公用地;1954年,周恩来总理与越南领导人范文同及代表团成员在正房会客厅会面,签署了《中越友好文化交流协定》。如今,即便这里已经成为居民住处,其历史痕迹也能从门墩、门簪、台阶等处窥见一斑。

郑毅将地名信息重新编写后,上交给街道办事处。“这次保护传统地名的意义是很大的。”郑毅说,“地名不再是简单的名字。从保护胡同的角度出发,实物和历史相结合,也能更好地呈现北京的传统文化。”

几十年日积月累

郑毅能够参与此次工作,离不开他多年研究东城区胡同、街巷的经历。上世纪80年代,他在鼓楼中学担任副校长。1983年,学校开设了“文物班”,专门教授文物相关知识,为故宫、北京历史博物馆等输送中等技术人员。因此,他接触到不少来自故宫的文物专家,第一次对历史产生兴趣,通过书本学习了一些知识。

同年,北京市政府决定修缮钟鼓楼,并将其建成北京市中轴线北端的旅游景点,这也是新中国成立后钟鼓楼的首次修缮。因为以往学工学农和接触文物的经历,郑毅被调到钟鼓楼修缮办公室担任副主任,负责修缮现场的监管工作。

1984年1月初,鼓楼开始修缮。登上鼓楼需要爬69级台阶,一级台阶是普通台阶的两倍高,很陡。当时,北京市政府分管鼓楼修缮工程的副市长白介夫经常到鼓楼工地现场视察。一次,他提出修建电梯的建议,以此来解决老年人爬楼梯的难题。郑毅与专家商议后认为,电梯修到里面,会对原有木结构造成影响,安装在外面,又会破坏整体景观。但为了将来接待游客,又不得不修。

郑毅为此冥思苦想,很是心急。有一天,他准备登上鼓楼二层检查修缮进度,猛然发现汉白玉台阶中间,有一个被泥堵住的大圆洞。他赶紧找来铁钉,扣开后发现是一个圆眼。他往上看去,每隔一级台阶均有相同的圆洞。他立即联想到1925年鼓楼改称“明耻楼”后,曾在二层陈列《八国联军侵华罪行图片展》,这是为参观者上下楼的安全加设扶手留下的。难题有解了。他与技术人员沟通,最终重建了扶手。