论虚实对中国书法审美心理空间的构建作用

【摘要】 书法美感的产生需要审美距离,审美距离的创造意味着需要将文字进行陌生化处理。虚实的运用是文字陌生化的最佳手段。虚实的美感作用通过审美意象进行透射;它同时营造书法的审美意境,促成书法的审美心理空间。

【关键词】 虚实;书法;审美心理空间

【中图分类号】J212 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)38-0088-03

基金项目:本文系广西科技师范学院2018年优质课程培育项目《美术鉴赏》课程建设理论性成果。

中国传统艺术的民族特性在于善于运用传统阴阳哲学思想来指导艺术创作实践及审美活动。“虚”与“实”的命题介入艺术领域,便是一个极好的例证。中国书法作为中国传统文化的代表,其黑白建构之道即阴阳之道。阴阳对应着虚实,虚实相生相长,共同建构了中國书法独特的审美心理空间。

一、中国书法中虚与实的辩证关系

“虚”与“实”是中国古典美学中一对既矛盾又辩证统一的美学范畴,与阴阳相对应,阴为虚,阳为实。在书法中,一阴(虚)一阳(实)的转换变化推动着书法审美图式的生成。

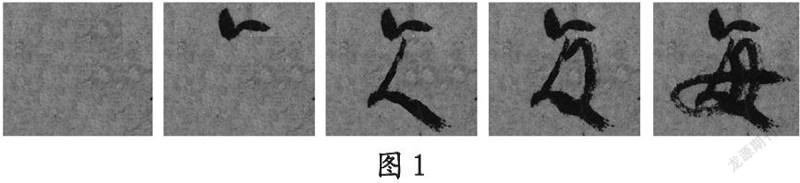

在中国阴阳哲学中,宇宙万物之化生,皆因于阴阳二气交感,相摩相荡。汉代蔡邕用阴阳哲学论说书法,认为书法始于自然,自然生阴阳,因阴阳而生形势,即书法所有的势都因阴阳而生。阴阳哲学认为,阴阳并非决然对立,而是相辅相成,阴中有阳,阳中有阴,互为其根。书法的虚实关系也是虚实相间,虚中有实,实中有虚,虚实可以转换变化。于大处看,虚实多指的是“黑白”。白为虚,黑为实。但是,白处也可为实,黑处也可为虚。以颜真卿所书“每”字(图1)为例。未曾落墨之纸,一片混沌,并无阴阳虚实,处于太极图说中的无极状态。当笔落于纸上,混沌的状态立即因为墨线的介入而产生了动荡,阴阳立分,由静生动,形势生焉。

此时的墨线其形状力度是直观而确定的,是普遍意义上的实。而墨线周边的空白则具有不确定性、模糊性,呈虚无之态,是虚的。空白是因墨线的生成而出现,伴随墨线的运动而流变。没有墨线的介入,空白就没有存在的意义。墨线是阴阳形成的原动力,它使得空白由混沌虚无变得明朗起来,顿时具有了审美意义。同时也因为它的存在,墨线的轮廓更加清晰,更加实在,线条的张力得到实现。可以说,墨线是因为空白的存在而产生审美的价值。二者相依相存,相生相长,黑白成为互为其根、不可分割的关系。受笔锋的行进状态、毛笔所含墨量、纸张之特性、墨之干湿黏稠等影响,墨线的形状轮廓及虚实不断变化,甚至是同一段墨线虚实也同时存在,如“每”的右竖,此竖是侧锋行笔,笔尖稍微偏左,笔腹偏右,导致此竖左实右虚,处于虚实共生的状态。随着笔中墨量的逐渐减少,当中间两点连为一撇而下而后往左上引时,因行笔速度的加快,线条逐渐干枯虚化,使得此撇上实下虚。当笔锋聚拢后再中锋往右写横时,因笔毫与纸张的摩擦加大,加上中锋力行,笔中余墨得以顺畅流出,线条又变得凝实,达到了欲枯还润的效果,其墨线经历了实→虚→实的转换过程。

当然,这种虚实的生成转换,不仅仅发生在墨线上,空白也同时发生虚实的变化。当“每”字开始第一段墨线对空间的分割,于墨线的两个转折处,空白的轮廓如同被锋利的剪刀剪过,清晰而肯定,此处的空白是实的,其他不大确定的空白则是虚的。随着毛笔的不断行进,竖折对下面的空白进行了实质性的分割,虚白的截面规整而爽利,此时的空白截面是实的。毛笔继续行进,书写右边的横折钩时,毛笔对右边的空白进行了分割,分割出来的空白是内实外虚,此时内部的整个空白轮廓是清晰、肯定的,是实的。可是,当最后一笔完成后,原来清晰而肯定的内部空白已经虚化,其中以右下角的空白最是模糊不清,此时原来的实变成了虚。

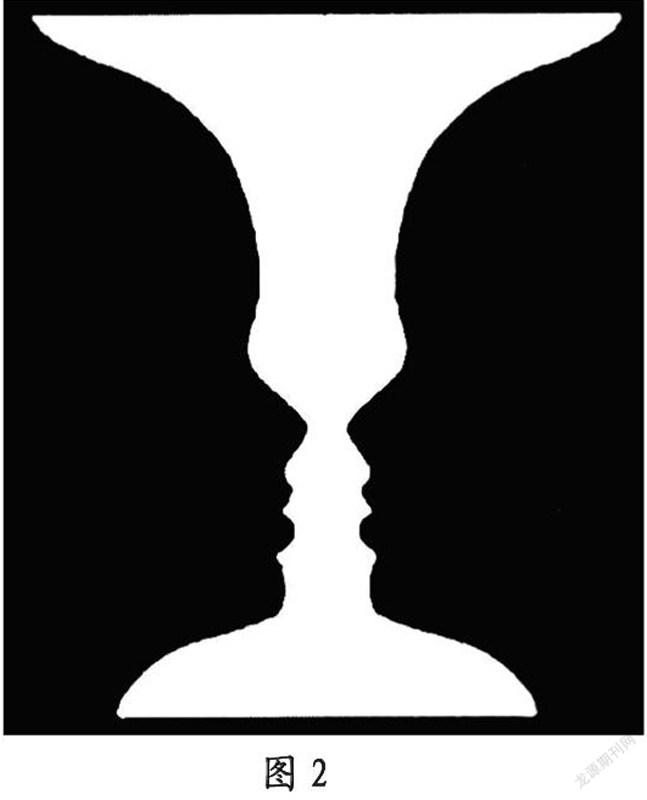

整体上的虚实关系问题,何为虚,何为实,与观者的视觉关注点密切相关。丹麦心理学家埃德加·鲁宾(EdgarRubin,1886—1951)的花瓶图像(图2)错觉现象表明,决定人们视觉感知的首先不是图像呈现的是什么,而是人们的视觉系统落在何处。

当观者的视觉系统停留在空白时,人们看到的是花瓶,黑色部分就成为背景,此时的花瓶是实的,黑色部分就是虚的;反之,如果视觉系统停留在黑色部分,看到的则是两张侧面人像剪影,空白则成了背景。虚实产生逆转,黑色是实的,白色则变成了虚的。这种视觉观感变化同样适用于书法观感。也许是意识到了这种视觉感受的游移,早在鲁宾之前一百年左右,邓石如就把“计白当黑”引入到书法的创作法则之中,指出在书法创作时,不但要关注笔下的点画,也要关注到线条分割出来的空白,把空白的轮廓变化,虚实转换当成点画一样来经营。在一个字或一件作品未完成书写之前,因为墨线分割空间所带来的陌生感比较强烈,人们的视觉系统停留何处,便具有不确定性,空白对人们的视觉影响也就更大。然而,当一个字或一件作品完成书写之后,因对文字形象的熟悉,以及对书写内容的习惯性关注,观者便自然而然地将视觉系统停留在文字之上,从而容易忽略空白的意义和线条本身所呈现的虚实变化,看不到整体上的虚实辩证关系。当然,对一个富有书法审美经验的观者来说,这是暂时的,而后会自觉地将视觉系统不断地在黑白两个元素之间转换,调动自身的审美直觉与审美经验仔细品味整个图式所带来的美感。在观赏品味中,当视觉系统停留在空白时,空白的虚实关系就会得到清晰地显现。

可见,线条与空白的虚实变化现象,充分体现了虚实相生相长,虚中有实,实中有虚、互为其根的辩证关系。这种关系在书法作品的局部如此,整体亦然。

二、虚实在中国书法中的审美透射

那么,虚实的建构在中国书法中的审美作用是如何透射出来的呢?

首先,虚实的建构可使审美意味多样化。

虚实的建构有赖于“计白当黑”,落实到一系列的表现手段问题,它需要艺术家尽可能地调动自身技术能力,创造出和而不同、丰富多样的审美意象,以给观者提供尽可能多的审美视点。因此,在创作过程中,在意象思维的推动下,从技巧层面,就有用笔上的提按顿挫、逆入顺出、圆转方折、中侧并用;行进上的一波三折、欲行还留;墨色上的欲枯还润、浓淡相间;结体上的欹正相生、疏密相间、开合相宜……所有这些,目的就是避免审美意味单一化。同时,虚实建构后审美意味的多样化还体现在它可使整幅作品图像由二维空间变成三维空间。何绍基的《画论中堂》 (图3)这幅作品强化了墨色、提按、黑白的虚实对比,整幅作品如同一幅凹凸不平的山水画,却又似画非画,隔阻了读者的惯性审美,而转向更为陌生的整体解读,从中体味作品扑面而来的山林气息,随后再由整体进入摇曳多姿的局部,细细品评回味。

其次,虚实的建构可使审美意味模糊化。

“实”的作用,是准确、清晰地表现审美对象,让对象毫无障碍、一览无遗地呈现在观者的面前,审美意味是肯定的、直观的。如赵孟頫所写的这个“每”字(图4左一),无论是墨线,还是空白,都是清晰、明确的,是实的。与颜真卿所写的“每”字相比较,同样一个字,在表现手法上相差甚大。

颜真卿所写的“每”字,无论是墨线还是空白,都显得更加模糊、不确定,虚化的程度高了不少,让人无法直观地感受到它的线条与空白的形质,如同蒙着一层面纱,给人以一种陌生感、神秘感。实可将读者引向特定的审美意象,而虚除了协助突出实的主体性外,还创造了更多的带有不确定性的审美意象和意象群,这些具有不确定性的审美意象和意象群,因令人捉摸不定而比清晰可见的意象更耐人寻味。上文所引何绍基的作品最耐人寻味的不是作品上部与中下部的实处,而是中上左边转向下部连成一片的虚处,实处一目了然,虚处却给予观者更多回味余地,它们若隐若现,透出一股朦胧之美,拓展了审美空间,展现了“象外之象”。

第三,虚实的建构可使审美意味节律化。

书法的虚实建构,不仅增添书法审美意象的朦胧之美,还可增强书法的节律变化,避免节奏上的整齐划一。颜真卿的《祭侄文稿》之所以成为千古绝唱,与其在虚实建构上自然形成的视觉韵律冲击密不可分。颜真卿的情绪起伏变化,促成了行笔速度上的快慢变化,这是自然形成的一组视觉韵律。每一次醮墨后的自然书写所形成的墨色变化,也在建构视觉上的韵律变化。其情绪的变动不仅调控着行笔的速度,同时还调控着点画的提按、方圆、收放、顺逆、中锋与侧锋等行笔上的节律变化,以及结体意象上的收放、倚正、轻重、大小等节律变化,这些组合起来的审美意象群建构起一组视觉韵律。与之相伴而生的则是墨线对空间的分割而自然形成的空间韵律变化,这些空白也建构了一组韵律。在创作主体情感的主导下,在时间与空间的相互作用下,发生了虚实的多重转换,创造了书法审美意象的多重组合,共同建构了书法审美意味的节律变化。

第四,虚实的建构使审美意境更为深远悠长。

虚实的建构在创造一种陌生化的同时,也让书法审美意象披上一层朦胧的面纱,当一群群带有朦胧色彩的意象群汇聚在一起时,它们所营造的审美意境就会变得更加深远悠长。清笪重光在其《画筌》中说:“空本难图,实景清而空景现;神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”[1]道出了中国画从实处表现虚境的神妙之法。此處虽然说的是绘画,但同样适用于所有的中国传统艺术,书法也不例外。以杨凝式的《韭花帖》为例,该帖最精彩的不在它的笔法有多精妙,而在于它奇特的布白。该帖在布白上大胆地留白,强化空白的对比,给人以疏朗、潇散之感。无论是字内空间,还是字与字之间,或者是行与行之间,都留有大片的空白,这些空白非但没有隔断字里行间的气脉,也没有造成结字和整体上的松散,在这密不透风、疏可走马中反而更加增添它们的顾盼之态,自然天真,奇趣盎然,潇散、恬静的意境跃然纸上,悠远深长,耐人寻味。又如董其昌的《试笔帖》,以灵秀圆润的线条分割出一个个虚无缥缈的空间,所呈现的则是一个空灵的审美境界。“大抵实处之妙,皆因虚处而生”[2],这便是虚实建构所带来的妙处。

三、虚实促成中国书法审美心理空间的构建

虚实建构的结果是丰富了审美意象,模糊了审美意味,强化了审美韵律,营造了审美情境,扩大了审美外延。而这些恰恰是构建中国书法审美心理空间的关键元素。

审美意象是审美主体的情感与审美对象的结合体,是在动力心理与认知心理的共同作用下的心理成果。人的心理结构由三个部分构成:认知、情感、意志。从审美意象的生成过程看,认知活动是第一步。认知活动的结果如何,直接决定着审美主体的审美情感和判断力。审美表象的指向性直接左右着审美主体的认知,因而尤为重要。书法创作首先要解决审美表象这个问题,让它能够把审美主体引向正确的方向。书法的载体是大众非常熟悉的汉字,正因为熟悉,欣赏者在审美过程中很容易把关注点首先落在文字的辨识上,走进欣赏的误区。虽然文字内容会影响到欣赏者的观感,美妙的诗文可让人如沐春风,良言妙语也可启迪人的心智,但这些不是书法艺术的主要表现对象。欣赏者如果关注的是诗文的内容,只需去阅读相关的书籍便可。书法艺术表现的也不仅是文字的点画、结构之美,而是通过对文字的点画、结构表现出创作主体的精神风貌,展现书法家的个性、气质、意志、修养、才情等等。而要做到这点,必须对文字的点画、结构进行解构与重组,从点画至结体都制造出文字的陌生感,将审美表象引向一个陌生的领域,审美表象的陌生化可成为审美主体美感心理的驱动力,萌发审美情感,激发审美主体的审美观照,逐步建构审美主体的美感深层结构,并与创作主体所营造的审美空间相架接,感受书法的审美意味,体悟书家的审美情思,获得审美共鸣。

书法与文学都属于语言文字艺术,但文学重在表现语言文字之“义”,而书法重在表现语言文字之“形”。以写“墙角数枝梅,凌寒独自开”这么一个内容的作品为例,书作者想让观者从中看到什么呢?是把它们写得很漂亮,以便让观者识别这十个文字,再凭借审美想象在脑海中映现文字蕴含的画面吗?如果出于此目的,则不必费劲,直接通过电脑打印出来便可。通过文字之义作媒介让观者产生一种画面感,显然不是书法所追求的艺术价值,也不是书法艺术首要提供给观者的审美心理空间。书法艺术的任务是通过调动书法形式语言,把自己的审美情感融注其中,另外建构一个全新的画面,这个画面由一个个书法审美意象(形态各异的点画意象、结体意象、黑白意象)组合而成。这些意象共同营造出一个有别于文字语义的意境。这意境的形成,即达成了建构审美心理空间的目的。

美感的产生,源于审美主体与审美对象的交互作用。审美主体的心理反应既取决于审美对象的刺激,也取决于审美主体的深层心理结构。作为书法创作主体寄托情思的文字,它需要能够吸引审美主体的关注,引起心理反应,并加以审美观照,进而发生交互作用。美感的产生,需要距离。书法是以文字为载体,但必须要和文字有一定的距离,如何创造这种距离呢?那就是对文字字形进行陌生化处理。处理的方法有多种多样,虚实的建构是其根本。虚的结果带来了不确定性、无限性与模糊性,正是字形陌生化的特性。当审美表象拥有这些特性时,能最大化地驱动审美主体的感知、情感、想象及理解能力,进而建构充满张力的审美心理空间。

总之,书法审美空间的建构如何,取决于意境的营造,意境的营造又有赖于审美意象的构成。虚实的运用,可使文字产生陌生化,为美感的获得制造距离。同时,虚实的特性也可让审美意象变得更加耐人寻味,意境变得更加悠远深长,对书法艺术审美心理空间的拓展具有极大的促进作用。

参考文献:

[1]俞剑华.中国画论选注[M].南京:江苏美术出版社,2007:400.

[2]于安澜.画论丛刊[M].北京:人民美术出版社,1960:316.

作者简介:苏洪强,男,壮族,广西科技师范学院美术与设计学院副教授,中国书法家协会会员,广西书法家协会理事,研究方向:书法美学、书法创作。