复仇母题的典型形态和演变逻辑*——以鲁迅、汪曾祺和余华为中心的研究

沈杏培 薛晨鸣

复仇作为一个文学母题,在古今中外的文学中有蔚为大观的书写,形成了形态殊异而又各具异彩的叙事景观。但在百年新文学的序列里,从鲁迅始,复仇即被赋予了迥异于传统的现代新质,经由汪曾祺、余华等作家对复仇母题的异质性书写,由此形成了百年新文学关于复仇的多向度书写。以具体的复仇叙事文本为例,鲁迅的《铸剑》、汪曾祺的《复仇》和余华的《鲜血梅花》,有着大略相似的基本故事形态,但复仇的内部结构、逻辑走向以及所包含的复仇美学和叙事指归,显然相距甚远。本文尝试在百年新文学史的视域下,以上述三个作家为例,从复仇形态和逻辑演变的角度,考察不同历史时期作家们建构复仇叙事的方法、特征与内涵。

一、“复仇”强塑:从“心理路线图”到“腰斩性复仇”

《铸剑》的构思和写作时间集中在1926至1927年。鲁迅晚年在信中写道:“《铸剑》的出典,现在完全忘记了,只记得原文大约二三百字,我是只给铺排,没有改动的。”(1)鲁迅:《致徐懋庸》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷二十),人民出版社2009年版,第58-59页。由此可见,《铸剑》的写作有其“出典”,经由鲁迅的艺术加工,简约的二三百字文言叙述,被铺衍成了立体丰富的“眉间尺/黑衣人”的复仇叙事。鲁迅是怎样重塑和改造旧典,在旧有的复仇逻辑上注入了怎样的新质,值得我们追问。

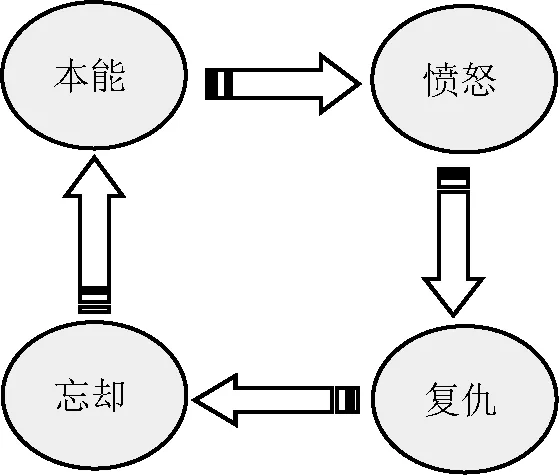

《铸剑》开篇以眉间尺主宰老鼠生死的数次情感波动展开,接着母亲作为揭示父仇、传达使命的纽带,完成了眉间尺从稚气孩子到肩负复仇使命的子辈的转化。然而,在鲁迅的笔下,眉间尺并没有充分的时空进行复仇心理的建构,相反,在灯下斗鼠后,鲁迅借母亲之口,对眉间尺的性情做了预见性的总结:不冷不热且优柔。在背负复仇使命之后,母亲所叮嘱的“改变优柔的性情”,在眉间尺身上形成了一道“冷热交替”的情感风景,文中有三处显现出冷热之变。第一次是母亲初次谈及丈夫之仇无人可报,母亲颤动的身体和悲哀的声音,先是让眉间尺“冷得毛骨悚然”,接着“热血在全身中忽然沸腾”;第二次是母亲叙述丈夫死法惨烈——身首分埋在前门和后苑——之时,眉间尺忽然“全身都如烧着猛火”;第三次是眉间尺在街市上遇到大王的仪仗,“不觉全身一冷,但立刻又灼热起来”。由此可见,只有在凄凉的情绪共鸣、惨烈的刑罚冲击、痛苦的仇敌逼视之际,眉间尺的复仇烈焰才能被调动起来。既然情绪有高涨的时刻,那意味着情绪必然存在跌落的瞬间,所以在眉间尺的复仇情绪起伏之间,存在着不断被激发、又时时会冷却的情感状态。对这一情感转换流程进行梳理,可以发现,眉间尺的冷热情绪间,隐藏着一条普遍的复仇心理路线图:

图1 复仇心理路线图

由本能而引发情感波动,这是人的情感反应常态,在鲁迅笔下,眼泪与悲哀是无用的产物,作为复仇起点的眉间尺之父,赴死前对妻子说:“你不要悲哀。这是无法逃避的。眼泪决不能洗掉运命。”(2)鲁迅:《铸剑》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷八),人民出版社2009年版,第61页。此处的话,与1925年5月鲁迅所写的《杂感》具有意旨上的一致性。鲁迅认为,人的眼泪,“不但是无用的赘物,还要使其人达到无谓的灭亡”(3)鲁迅:《杂感》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第210页。,因此杀却无泪的人,却是不见血色的,“爱人不觉他被杀之惨,仇人也终于得不到杀他之乐:这是他的报恩和复仇”(4)鲁迅:《杂感》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第210页。。那么在有效的情绪中,鲁迅更为青睐的是什么?愤怒,且必须是真的愤怒。既然有“真的愤怒”,那必有与之相对的“假的愤怒”。在鲁迅的视野中,“假的愤怒”有两点特性,一是容易忘却,虽说一时的不满叹息能表达个人情绪,但忘却愤怒后的人仍然苟活在厌恶的现世之中;二是以强凌弱、嫁接愤怒,不可救药的民族中,所谓的“强者”不断向孩子们瞪眼,以此开启的“瞪眼愤怒转移法”,只能一代代将无效的愤怒延续,而无实际的解决效用。鲁迅曾在《我们现在怎样做父亲》中提到保存、延续和发展生命的重要性,显然,“假的愤怒”与之背道而驰。那么何谓“真的愤怒”?在鲁迅看来,至少也有两点特性,一是以强抗强,“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。”(5)鲁迅:《杂感》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第211页。鲁迅曾揭示中国人骨子里卑怯的一面:对于羊显凶兽相,对于凶兽显羊相。中国青年得救之法则在于,对手如凶兽时就如凶兽,对手如羊时就如羊。(6)鲁迅:《忽然想到(七)》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第216页。二是以沉默抵抗忘却,使得愤怒能够脱离简单的情绪反馈,超出呻吟、叹息、哭泣、哀求之流,形成一种对抗的韧劲。

由此反观眉间尺的性格和行为特性,他掌控一只老鼠的生死,在他优柔寡断的情绪之间,看似不忍直接伤其性命,实则在多次重复以强凌弱的这一过程。当眉间尺听到大王逮捕的命令,极有可能与强敌正面相对,该以强克强时,他的反应是“浑身一颤,中了魔似的,立即跟着他走;后来是飞奔”(7)鲁迅:《铸剑》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷八),人民出版社2009年版,第64页。,这显然与鲁迅期许的“真的愤怒”和以生命为筹的决绝复仇姿态相悖。鲁迅曾明确提出自己的复仇思想:“但有时也想:报复,谁来裁判,怎能公平呢?便又立刻自答:自己裁判,自己执行;既没有上帝来主持,人便不妨以目偿头,也不妨以头偿目。”(8)鲁迅:《杂忆》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第261页。因此,眉间尺显然不是鲁迅所期待的最佳复仇执行者。不仅如此,眉间尺的“冷热情感”环节中有一部分是鲁迅最为警醒的,那便是忘却。忘却不仅使通向复仇的愤怒流于无效,而且也是淡化战士鲜血、消解战斗意义的罪魁祸首。“三一八”惨案后,鲁迅写下了《记念刘和珍君》,时间流逝过后,仅存“淡红的血色和微漠的悲哀”,始作俑者便是“忘却”,能够让人们继续心安理得地活在非人的世界中。在《铸剑》完稿前月,鲁迅写下了《黄花节的杂感》,失败的战士,同时也是革命成功的先驱,在悲剧性收场后,人们便惯于以忘却的手段来谋求团圆剧的结局。毋宁说,鲁迅所强调的“革命,革革命,革革革命……”的战斗持续性就是为了抵抗这忘却带来的精神萎顿。眉间尺的忘却,让他挣脱复仇轨道,回到既有本能中安稳的情绪状态,也即是鲁迅所谓的“做稳了奴隶的时代”,因此眉间尺身上所聚集的恰恰是鲁迅所批驳的。

由于复仇强度受愤怒影响,复仇意志被忘却侵蚀,复仇持久性被本能的反复不断侵扰,如若放任这一情感环节不断循环上演,那么复仇不仅会被延宕,乃至走向消解。可以佐证的是,仅剩头颅的眉间尺,仍然处于孩童稚气和复仇重任的转化过程之中——他在鼎中先是翻筋斗,露出高兴的笑容,后来逆水而游飞溅热水,进入复仇之境。这与先前的“冷热情绪”转换形成呼应,也暗示着,如若没有黑色人的介入,仅凭眉间尺在大王面前的复仇意志摇摆,也就注定了这是场无果的“荆轲刺秦王”的悲剧。所以在鲁迅坚决的复仇意志之下,唯一解决之法是让眉间尺止步于此——举起青剑,自刎而死。与其说这是眉间尺毫不犹豫地选择自我献祭,倒不如说是鲁迅长期以来生死观的一次坦露。鲁迅在《致李秉中》(1924.9.24)的信中写道:“我也常常想到自杀,也常想杀人,然而都不实行,我大约不是一个勇士。”(9)鲁迅:《致李秉中》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷五),人民出版社2009年版,第284页。在1925年5月5日所写的《杂感》中,鲁迅对死亡进行了三类划分:“死于敌手的锋刃,不足悲苦;死于不知何来的暗器,却是悲苦。但最悲苦的是死于慈母或爱人误进的毒药,战友乱发的流弹,病菌的并无恶意的侵入,不是我自己制定的死刑。”(10)鲁迅:《杂感》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第211页。因此,在以生死为表现形态的复仇思想下,鲁迅维护了眉间尺最后的生命尊严——制定自身的死亡方式。尽管原本署名为眉间尺的复仇故事被强力腰斩,但却实现了鲁迅意志下的强烈复仇。

对于《铸剑》的复仇意义,钱理群曾进行过深刻解答。他认为,尽管鲁迅倾向于复仇,但也直面一个事实:复仇的实现对于庸众、对于无物之阵是无意义的。(11)钱理群:《试论鲁迅小说中的“复仇”主题——从〈孤独者〉到〈铸剑〉》,《鲁迅研究月刊》1995年第10期。这种说法固然有其合理性,但另一方面,鲁迅也恐惧强劲的复仇对于青年“太有意义”。作为稚气未脱却在匆忙间被赋予复仇使命的眉间尺,与处于社会更迭而又被予以希望的青年,构成一组镜像关系。鲁迅在文本中可以以尊重生命意志的方式,改变眉间尺的使命履行途径,但对于青年,鲁迅却不敢做如此尝试。

鲁迅复仇的方式,是以自身作为途径进行反抗,投射到文学创作中,则是不遗余力的生死对决。写于1924年12月20日的《复仇》和《复仇(其二)》两篇,前者以杀戮者双方的对峙来绞杀庸众的无聊,裸露的身体、尖锐的利刃,叠加起来是对生的侵蚀、向死的靠拢,正是在这生死连成的生命线上,对峙双方无惧生之起点或死之终点,毋宁说,生命的瞬间即由自己把控,由此达到“生命的飞扬的极致的大欢喜”;后者以庸众钉杀神之子为故事原型,神之子“不肯喝那用没药调和的酒”,细腻地玩味庸众的绞杀过程,虽是被施刑的对象,然而他却主动选择了死亡的方式——感知痛楚,而后悲悯与仇恨并存。但这种“与黑暗捣乱”(12)鲁迅:《致许广平》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第241页。式的反抗,鲁迅却不希望波及旁人,他曾在书信中自白:“我自己总觉得我的灵魂里有毒气和鬼气,我极憎恶他,想除去他,而不能。我虽然竭力遮蔽着,总还恐怕传染给别人,我之所以对于和我往来较多的人有时不免觉到悲哀者以此。”(13)鲁迅:《致李秉中》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷五),人民出版社2009年版,第285页。鲁迅所说的不愿传染的“别人”,最为关切的就是承载民族希望的青年。“我这里的客并不多,我喜欢寂寞,又憎恶寂寞,所以有青年肯来访问我,很使我喜欢。但我说一句真话罢,这大约你未曾觉得的,就是这人如果以我为是,我便发生一种悲哀,怕他要陷入我一类的命运;倘若一见之后,觉得我非其族类,不复再来,我便知道他较我更有希望,十分放心了。”(14)鲁迅:《致李秉中》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷五),人民出版社2009年版,第284页。鲁迅以献祭自身的决心,站在黑暗的对面,做好与其一同湮灭的准备,以“中间物”的姿态站在进化的历史链条上,然后,“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人”。(15)鲁迅:《我们现在怎样做父亲》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷三),人民出版社2009年版,第205页。

回到《铸剑》的复仇意义上来,结合鲁迅在“真的愤怒”和国民性强弱等问题上对于青年的期待,可以看出鲁迅复杂而又矛盾的复仇心态:一方面,他在面对青年时,选择正向引导,从国民性建构和改变的方式上提出建设性意见,如寄希望于点火的青年,训练群众的勇气和理性,以此造就勇敢之国民(16)鲁迅:《杂忆》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷六),人民出版社2009年版,第262-263页。;另一方面,在面对自我、进行主体剖白的文学创作时,《铸剑》中的“舍身”复仇意志实在过于强烈,与鲁迅一直强调的“保存”思想,构成了一组悖论。那么,被青年所推崇的鲁迅究竟该以何种姿态引导青年?鲁迅在《〈呐喊〉自序》中曾言及:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”(17)鲁迅:《〈呐喊〉自序》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷四),人民出版社2009年版,第652页。如果以“铁屋子”的隐喻来看,青年们苦于寻觅国族出路但却无计可施,对旧制不满而又无法撼动,此种孤注一掷的反抗之法如果成为新的引领向标,唤醒“眉间尺”式的青年,将其塑造成一个个鲁迅式的以命相博的复仇者,那么这一复仇意义导向,就回到《铸剑》的文章开头,母亲对于眉间尺玩弄老鼠时发出的疑问——可是你在做什么?杀它呢,还是在救它?这是鲁迅对青年保有的一份警醒,强势的复仇冲击对于青年而言,是保存还是杀害,值得深思。

二、“复仇”变奏:“物化复仇”“抒情复仇”与“父系三角”

汪曾祺在1941年写作《复仇——给一个孩子讲的故事》,后刊载于重庆《大公报》,1944年同题重写,1946年改定为《复仇》,由此形成了初写版和重写版。其中,初写版以情节性见长,重写版则侧重于抒情,在一定程度上,前者可看作是后者的注脚。以“复仇”为主题的同一故事的多次书写,呈现出汪曾祺的创作轨迹和思路变迁。

汪曾祺曾如此概括作家风格的形成路径:“一个作家形成自己的风格大体要经过三个阶段:一、摹仿;二、摆脱;三、自成一家。初学写作者,几乎无一例外,要经过摹仿的阶段。”(18)汪曾祺:《谈风格》,载邓九平编《汪曾祺全集》(第三卷),北京师范大学出版社1998年版,第341页。20世纪40年代的汪曾祺仍处于摹仿阶段,在谈及影响自身的作家时,汪曾祺自白道:“古人里是归有光,中国现代作家是鲁迅、沈从文、废名,外国作家是契诃夫和阿左林。”(19)汪曾祺:《谈风格》,载邓九平编《汪曾祺全集》(第三卷),北京师范大学出版社1998年版,第337页。现代作家中,汪曾祺比较熟悉鲁迅的作品,在下放劳动期间也曾想像金圣叹批注《水浒》一样逐句逐段地对鲁迅作品加以批注。在初版《复仇》写作中,汪曾祺在对鲁迅作品致敬的同时,也进行了创作性转化。

1941年创作的《复仇》中,汪曾祺复现了鲁迅在《野草》中的哲学概念,并生成了新的语境意义。年青人夜晚借宿寺庙,主人款待的深情、旅客心存的感谢,逆转了鲁迅所警惕的感激、布施、义士、偶像等“放鬼债资本”的价值取向;年青人猜想徒弟外出乞食,构成了对鲁迅“求乞与布施”命题的反向张力——作为主人的和尚也需要满足生存需求;年青人拒绝“好心肠的姑娘”赠送的盛水的土瓶,并非是基于过客对“最上的布施”的警惕,而是因为实际重量的考量。庸众钉杀神之子时的“丁丁地响”,移植至汪曾祺笔下,则是夜晚引导年青人找到仇人的“丁丁的声音”。

不仅如此,汪曾祺有意沿用了鲁迅作品中的人物形象。《复仇》的主人公兼具二重身份,他既是出门在外的复仇者,同时也是一路游历的旅客,这就与作为复仇者的眉间尺和作为行路人的过客形成了人物形象映射,但在行文中,汪曾祺显然又对鲁迅语境中的人物关系和意义指向进行重构。复仇者与旅客的身份杂糅,带来的是角色的相互渗透。作为复仇者式的旅客,其生命景观不独聚焦于《铸剑》式的复仇,也能容纳蜂巢和花朵的想象,同样,作为旅客式的复仇者,因为寻仇和战斗的体能需要,他无法继承《过客》式的不着一物。由此,《复仇》文本建构了汪曾祺与鲁迅的跨时代对话。鲁迅因排斥中庸与“差不多”精神,所以坚持过客“向坟而行”式的“一直走”的哲学,崇尚眉间尺“以头偿目”式的复仇,那么在复仇主体兼具二重身份之时,又该如何?这是汪曾祺对鲁迅文学进行内部碰撞时产生的独特性思考,显然也是对“复仇”主题的可能性扩充。

初次创作中,汪曾祺塑造的复仇者在面对复仇使命时,常常出现“物化复仇”的个人应对策略。所谓“物化复仇”,是复仇者不断取消自身主体性,将复仇的意志和动力寄托在自身以外的地方,尤其是以物为载体。在复仇者第一次听到“丁丁的声音”,也即仇敌的声息时,他的反应仅仅是仿佛进入梦境,觉得甚是遥远,当集中涣散的目光回到现实时,他的注意力却落在室内的布置和随身的行囊上。如果说,行囊仅能呈现出他在外的旅客身份,那么下一刻他抽出的宝剑则直指复仇的主题。原本为复仇者所主宰的复仇之剑,由于复仇推动力过于强盛,反而压过了复仇主体。因此,通过“物化复仇”的方式,复仇主体实现自身与复仇使命之间的平衡。首先,通过“归降于他的剑”,实现复仇者心理层面的投降,取消个体主体性;其次,将复仇名分化,以指令的方式——“这剑必须饮我底仇人的血”——接受复仇,达到对复仇主体内心的松绑,以至于“有时他觉得这事竟似于自己无关”;最后在故事结尾处,宝剑的腐烂也就从物的层面取消了复仇的神圣和不可抗拒性。

1946年写定的《复仇》,汪曾祺实现了两个维度的超越。一是从“复仇”到“复仇者”的转移,这是对既有复仇模式的超越。以往的复仇者的行为和心理都被统摄在复仇的使命之下,而汪曾祺则将人从复仇框架中解脱出来,聚焦的是复仇途中的复仇者。无论是想起母亲青丝与白发更迭背后的时间跨度,希冀有一个妹妹的温情渴求,还是他路途跋涉时前行与后退的心理斗争,以人为主体的生命体验成为通向复仇内部的认知通道,由此复仇的当下关联性增强。二是从“物化复仇”到“抒情复仇”,这是对自我创作的颠覆与重塑。汪曾祺在谈及短篇小说时,注重文体的转换和交叉:“我们宁可一个短篇小说像诗,像散文,像戏,什么也不像也行,可是不愿意它太像个小说,那只有注定它的死灭。”(20)汪曾祺:《短篇小说的本质》,载邓九平编《汪曾祺全集》(第三卷),北京师范大学出版社1998年版,第27-28页。在《复仇》中,汪曾祺以散文式的笔触铺排出复仇者的所见所感,以诗歌的文体凝练出复仇者沿途的风餐露宿,抒情意味急剧增强。正是在这样的书写方式下,复仇者的细腻心理得到了更为详尽的呈现。当复仇者触及他的剑时,不再是初次写作中为剑所控的简单概括,而是铺展成了人与剑之间的独特的生命体验,第一次抚剑时,复仇者感受是:“这口剑在他整天握着时他总觉得有一分生疏,他愈想免除生疏就愈觉得其不可能;而到他像是忘了它,才知道是如何之亲切。”(21)汪曾祺:《复仇》,载《汪曾祺小说全编》(全3册),人民文学出版社2014年版,第147页。从生疏到亲切的态度转折在于,复仇这一主旨实现了从使命到信念的转化,因此当旅行人夜间舞剑时,“他是舞他自己,他的爱和他的恨,最高的兴奋,最大的快乐,最汹涌的愤怒,他沉酣于他的舞弄。”(22)汪曾祺:《复仇》,载《汪曾祺小说全编》(全3册),人民文学出版社2014年版,第148页。当复仇内化为生命的一部分,那么剑也就成为了身体的附着,因此在人剑共舞的时刻,旅行者实现了复仇的生命伦理化。

汪曾祺的复仇建构中,不仅突显出复仇者身份的二重性,同时也突出故事主体的二分性,这也就意味着,不仅是复仇者,就连作为被复仇的另一半,也被纳入到复仇的叙事考量中来。在初次写作时,汪曾祺曾有意识地对复仇双方进行了鲁迅式话语的定位:作为复仇者的年青人——是有路的地方,我都要走遍;作为被复仇的头陀——他要走遍天下没有路的地方。在这种明显的对比中,汪曾祺呈现出二者的对立和递进关系,也流露出对被复仇者境界高度更为深化的倾向。对于“复仇者/被复仇者”的思考,在重写后的《复仇》中有着更为深刻的呈现。作为遗腹子的旅行者从未见过父亲,然而与父亲角色共同出现的,是名字被刺在复仇者手臂上并涂蓝的仇人,其实,汪曾祺在此提出了一个由“父亲-仇敌-复仇之子”三者形成的“父系三角”的伦理命题。

起初,对于复仇者而言,“父亲与仇人,他一样想象不出是甚么样子”,(23)汪曾祺:《复仇》,载《汪曾祺小说全编》(全3册),人民文学出版社2014年版,第149页。二者在复仇正义命题下的名称并置,使得复仇之子的生命体验和伦理印记中,父亲和仇敌二者出现了重叠之态——“有时他对仇人很有好感”,由此,“寻敌”的过程也就多了重“寻父”的意味。在执着于寻仇的过程中,“父系三角”悄然发生了流转,对于复仇之子而言,原先基于血缘而最为紧密的父子关系被复仇意念所遮蔽,在复仇动力的促使下,复仇之子的生命指向逐步与仇敌固化,形成了“复仇之子/仇敌”的生命关系链,这似乎形成了生命暗讽:一方面,复仇之子以一生为代价,将自身置于仇敌的对立面,以实现对父亲角色的体验、重构与忠诚;另一方面,由于对复仇的执着,复仇之子的生命俨然与仇敌相互连结,形成一个命运共同体。复仇者认识到“仇人的名字几乎代替他自己的名字”,(24)汪曾祺:《复仇》,载《汪曾祺小说全编》(全3册),人民文学出版社2014年版,第149页。所以,复仇者有过几个背离复仇的瞬间,一是希望自己被仇人所杀,二是追问仇人死后自身的存在意义,由此反而走向了与父亲相悖的方向。钱理群在解读魏连殳式的复仇者时,曾提到“新的生存困境”,即当人的生命以“敌人”作为自己的价值的尺度,彼此成为一个共体时,就不可避免地要发生精神(思维方式,行为逻辑,等等)的渗透。(25)钱理群:《试论鲁迅小说中的“复仇”主题——从〈孤独者〉到〈铸剑〉》,《鲁迅研究月刊》1995年第10期。汪曾祺笔下的复仇者也陷入了相似的困境。

基于此,汪曾祺的复仇结局不仅呈现为政治环境下对佛学思想的贯彻(26)汪曾祺在《捡石子儿(代序)》中写道:“《复仇》是现实生活的折射。这是一篇寓言性的小说。只要联系一九四四年前后的中国的现实生活背景,不难寻出这篇小说的寓意。……但是,最后两个仇人共同开凿山路,则是我对中国乃至人类所寄予的希望。”(参见汪曾祺《捡石子儿(代序)》,载邓九平编《汪曾祺全集》,北京师范大学出版社1998年版,第244-245页)相关研究观点参见何小勇《非典型复仇——试析汪曾祺的〈复仇〉与余华的〈鲜血梅花〉》,《名作欣赏》2006年第2期。,还含有另一重智慧。复仇之子拔剑在手后,“忽然他相信他母亲一定已经死了”(27)汪曾祺:《复仇》,载《汪曾祺小说全编》(全3册),人民文学出版社2014年版,第150页。,这看似是对复仇的消解,实则是复仇之子主动选择中止与仇敌命运的捆绑。汪曾祺在回忆时谈及:“在我刚刚接触文学时,看到谷崎润一郎一篇小说,写一个人应该为了一个崇高的目的去走他自己的道路,不应该为一个狭隘的复仇思想而终其一生。这篇东西我印象很深,受影响的不单是技巧,也包括它的思想。”(28)杨鼎川:《汪曾祺四十年代两种不同调子的小说》,《中国现代文学研究丛刊》1995年第3期。只有将自己从执着的复仇纽带中解除,才能将生命纽带另一端被遮蔽的父亲释放。母亲强制的复仇信念的轰塌,才是为人子摆脱“仇敌式”的父亲想象、真正感知生父的开端。复仇之子一直坚持寻找仇敌,而仇敌也一直坚持凿壁,恰恰是二者的坚持使其相聚,复仇之子与仇敌一同完成最后的开凿,也是为这段坚持画上完美的句号。放下仇恨的复仇之子,找到了真正意义上父亲得以存在的方式:不是死于剑下的仇敌的血,而是抹去仇敌印记后对父亲真正的追思。

三、“复仇”消解:“可能性”之问、“父系强权”与“鲁迅回响”

当复仇主题延伸至上世纪八十年代,先锋作家在接力复仇书写时,解构性思维和颠覆性文化策略渗透在这一写作现象中,余华便是其中一例。写作于上世纪八十年代末的《鲜血梅花》,具有传统复仇叙事的基本元素,又呈现出一种叛逆,在叙事和内容上呈现出新的写作向度。

复仇作为一种行为结构,至少包含着复仇对象、复仇主体、复仇进程三个主体部分。在既有的复仇叙事传统中,无论是作家还是读者,对复仇的暴力流向存在先验性的预设,即复仇对象既定,父之死的惨烈程度愈甚,那么复仇之子所挥的正义之剑愈能携带群体性激愤,完成主人公和读者的双重心理复仇。但在余华的笔下,情节却从突破常态开始。在小说的背景设置中,一代宗师阮进武被杀但仇人不明,其子阮海阔背负复仇使命但虚弱不堪,由此形成了一道并不协调的风景线——没有半点武艺的阮海阔,肩背名扬天下的梅花剑,去寻找十五年前的杀父仇人。(29)余华:《鲜血梅花》,作家出版社2012年版,第4页。可以想见,复仇的过程不会是慷慨激昂的。虽然这一情节设置叛离读者的心理预期,但构成了复仇的另一种向度的叙事,以复仇的另一种可能性解构并替代了既有复仇传统所累积的必然性。

面对一场复仇对象缺席的复仇之旅,如何将一场复仇进行下去,如何将这种复仇写出新意和可能性,这成了《鲜血梅花》面临的问题。在此极其不利的复仇背景下,作者从两个方面尝试赋予复仇的可能性。一方面,赋予阮进武以一代宗师的武林身份,以名震江湖的梅花剑作为杀敌的利器,阮海阔之母更是用自焚的方式将复仇之志推向极致。可即便复仇的原始动力积攒至此,后继无力的现实仍然展露在读者面前,由此读者的阅读期待逐步走向衰落,虽无法直指作者的无情,但这种客观可能性仍让复仇主体辗转于建构与解构之间,荒诞意味逐步显现。另一方面,在顺遂的复仇希望被碾碎时,作者尝试创设新的复仇契机。尽管仇人不明,但阮海阔之母又以全知视角,透露出有关仇敌的“绝对性”因素——青云道长与白雨潇中的任意一个都可以揭示杀父仇人的身份。当叙述重心转向复仇信息链上的重要知情人时,二者身份揭示及出场的延宕表达本应是提升复仇过程曲折性的方式,然而,余华在青云道长与白雨潇出场之际便平铺直叙,将二者身份揭晓。原先阮母提升的复仇基调,由于叙事者的急切或是余华的故意“泄密”,一下子又被稀释在直接告知的已知中,由此,读者也已了然他们的身份,唯一不知的,只有作为复仇者的阮海阔。此时的阮海阔成为了故事内外唯一被围观的人,他不再是刀光剑影中血仇的洗涤者,反而逐步沦为了带有悲剧意味的小丑,按照程序进行行为演绎。作为复仇者的阮海阔,他的复仇气质并非由自身信念散发,而是通过相貌轮廓上父亲的影子,和身后背负的那把梅花剑来进行身份鉴定,以至于在路途相遇者(胭脂女、黑针大侠)、复仇信息掌握者(青云道长、白雨潇)、他人拜托询问者(刘天、李东)所织就的交错密闭的空间里打转,周围的人以洞悉一切的目光注释着这位复仇之子,而他自身则在复仇语境场中迷失自我。亚里士多德曾在《诗学》中提到:“我们的怜悯之心,是由于感觉某人遭受了不应遭受的灾难而产生;恐惧的产生,是由于这些遭受灾难的人与我们自己很相似(怜悯从不应遭受的灾难而来,恐惧来自与我们自己相似的人)。”(30)[古希腊]亚里士多德:《诗学》,郝久新译,江西教育出版社2014年版,第31页。无过错却被迫接受命运安排的阮海阔,着实引发读者的怜悯之情。那么,是什么将阮海阔造就成活在他人眼中的戏剧性的人物?对于这一问题的追问,才是贴近余华复仇内核的途径。

在眉间尺的“冷热交替”的情绪链中,鲁迅通过强力复仇来否认忘却的意义,在余华笔下,阮海阔却因为先后忘却白雨潇、忘却问父仇、忘却青云道长,在恰当的时机错过及时的判断。而这忘却,源于复仇主体对于复仇使命的外置,在虚弱不堪且仇敌不明的情况下,母亲的自焚断绝了他的唯一后路,于是他成为了被动的复仇接受者,造成了“自己像一只灰黑的麻雀独自前飞”的生命感受,这不是慷慨激昂的正义之师,而是被抛掷在外的流浪之徒。因此,在忘却的主宰下,主体的无力和过程的无序,共同指向复仇的不可能性。如果说,汪曾祺揭示出重塑父亲角色的真正途径,那么,余华则指向剑指复仇代际中的“父系强权”。

我们可以再次回到余华对于阮海阔的成长书写——“阮进武生前的威武却早已化为尘土,并未寄托到阮海阔的血液里”(31)余华:《鲜血梅花》,作家出版社2012年版,第2页。,并且“阮海阔朝着他母亲所希望的相反方向成长”(32)余华:《鲜血梅花》,作家出版社2012年版,第2页。。一方面,这的确从复仇主体的无力设置上,冲击了复仇的“必然性”;另一方面,则可看作是从一开始,余华便在对父系子辈的承继关系进行松绑:基于最深层复仇依据的血缘都偏离了“父父子子”的伦理表象,那复仇使命的合理性又该由谁来规范?既然先有父亲身陨,而后复仇使命浮现,那母亲自焚的意义何在?以主动放弃生命的方式,献祭于复仇的名目,仅仅是为了点燃子辈所感知到的复仇烈焰吗?如果说父亲无法操纵生死,那么母亲则经历了角色的转变——从“复仇”名目下的受害者轮转为压迫子辈的“父权”集体中的一员。如果复仇之子没有完成复仇使命的可能,那么双亲的陨落则是复仇名义的帮凶,共同完成了“上对下”的生命放逐。值得追问的是,当强加的复仇成为子辈的宿命,谁又能为子辈的生命负责?阮海阔最后寻到白雨潇之际,他的内心充满不是得知仇敌的喜悦,而是“依稀感到那种毫无目标的美妙漂泊行将结束。接下来他要寻找的将是十五年前的杀父仇人,也就是说他将去寻找自己如何去死”(33)余华:《鲜血梅花》,作家出版社2012年版,第18页。。以子辈无可反抗的死亡为代价的父辈复仇,在一定程度上是家庭三角的自戕,即便是仇敌能血债血偿,完成复仇使命的同时,也是加速复仇之子的死亡进程。

由此,阮海阔的结局值得细细推敲。他被放逐在外寻敌报仇,却早做好了被仇敌杀却的准备,然而仇敌却死于所遇之人之手。有研究者在分析鲁迅的《铸剑》时指出:“即便一个人的仇敌虽然在结果上是死于非命,但如果没有复仇者的意志力量掺入其中,仇敌之死对于复仇者未尝不是失落的悲哀。”(34)林华瑜:《放逐之子的复仇之剑——从〈铸剑〉和〈鲜血梅花〉看两代先锋作家的艺术品格与主体精神》,《鲁迅研究月刊》2002年第8期。此观点恰恰与阮海阔的结局茫然形成呼应,对于阮海阔而言,幸与不幸交杂其中,自我生命的保存与仇敌的献祭,原本是最为理想的结果,然而这一特殊的结局却反向取消了阮母自焚的意义,也对阮海阔无力复仇、向死而生的流浪之旅形成了一种嘲讽。九十九朵斑斑锈迹的梅花剑,未能手刃仇敌,完成最后一击,这是复仇行为与复仇意义之间的延宕,如果复仇的终极指向在于以命抵命,那么阮海阔的生来使命便是悲怆,虽然在一定程度上,阮海阔并未完成父母所希冀的复仇,但却保存了阮家子辈之力,或许这是在复仇名义推搡中、无法选择命运时,余华对阮海阔的又一种偏爱。

通过呈现阮海阔令人怜悯的复仇始末,余华对“父仇子报”的复仇伦理提出了质疑,尤其是“父系强权”构成的生命策略,这与鲁迅的《我们现在怎样做父亲》形成了价值指向上的呼应。父母对于子女而言,的确是延续生命的重要起点,但“饮食的结果,养活了自己,对于自己没有恩;性交的结果,生出子女,对于子女当然也算不了恩。——前前后后,都向生命的长途走去,仅有先后的不同,分不出谁受谁的恩典。”(35)鲁迅:《我们现在怎样做父亲》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷三),人民出版社2009年版,第206页。如果以生命的先后出场决定恩情的流向,那么进化只能逆向。钱理群曾分析,鲁迅警惕父子关系中注入的权力关系,并且质疑此种权力关系对于“现在中国人的生存和发展”的作用。(36)钱理群:《关于“现在中国人的生存和发展”的思考——1918~1925年间的鲁迅杂文》 (上),《贵州师范大学学报(社会科学版)》2003年第2期。在鲁迅看来:“本位应在幼者,却反在长者;置重应在将来,却反在过去。前者做了更前者的牺牲,自己无力生存,却苛责后者又来专做他的牺牲,毁灭了一切发展本身的能力。”(37)鲁迅:《我们现在怎样做父亲》,载王世家、止庵编《鲁迅著译编年全集》(卷三),人民出版社2009年版,第206-207页。这是以施恩为名目的血缘关系绑架,从这一层面上来审视复仇的伦理本质,也即在于先存活者自持长者的身份,而实行驱使后辈之事,甚至不惜以生命为代价。

有趣的是,余华在1997年时表示,他是去年年底(1996年)才开始读鲁迅的,在这之前他所读到的鲁迅是中学课文上的鲁迅。大概有三四个月他全部都在读《鲁迅全集》,他认为鲁迅是二十世纪最伟大的作家之一。(38)《余华谈鲁迅》,《作家》1997年第10期。然而,写于1989年的《鲜血梅花》,却与鲁迅呈现出某种精神上的一致性。具体来说,鲁迅肯定进化环节中以“保存生命”为第一要务的思想,在余华这儿得到了再现。在《鲜血梅花》中,余华建构的复仇逻辑是以保存后辈生命来消解复仇的意义。而恰恰在这一点上,余华是鲁迅“保存生命”思想的当代赓续者。鲁迅一直警惕和忧虑复仇对于青年形成偏执影响,继而思考“保存生命”还是“肉搏仇敌”的“群/己”斗争。这种思考渗透在《铸剑》的情节设置和价值表述中,余华在《鲜血梅花》中的延宕式复仇,与《铸剑》的这种理路具有内在一致性。鲁迅在20年代关于复仇命题的思考,在20世纪的后期在余华这儿得到了回响,构成了对复仇叙事的圆形演绎。

结 语

“复仇”是百年新文学史中不可忽视的一个重要母题。本文通过对鲁迅、汪曾祺、余华的关于复仇思想指向、复仇重心延异等方面的分析,勾勒出这一情节同构的基本故事形态,以及新文学史上不同作家对这一母题如何接续和创制。鲁迅的复仇思想是最为浓郁而复杂的。《铸剑》暗含的“国民心理路线图”,突显出鲁迅哪怕通过腰斩眉间尺的复仇之路也要实现复仇的强烈意志,同时又有“保存青年”与“舍身复仇”的爱憎纠葛。汪曾祺的《复仇》经历了初创与重写两个不同阶段的写作,不仅实现了对鲁迅传统、自身创作的超越,也呈现了“父系三角”这一复仇伦理命题。余华的《鲜血梅花》以“可能性”挑战“必然性”,在对“父系强权”质询的同时,复归到现代鲁迅的思考轨迹中,呈现出鲜明的当代新质。