隧道三维地震反射波法超前地质预报偏移成像应用研究

蔡 盛,张 邦

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北 武汉 430063)

1 引 言

随着我国地下隧道工程的迅速发展,出现了诸多重大安全和技术难题[1-4]。隧道超前地质预报技术是保障隧道掘进安全的重要技术手段,其中地震反射类超前预报作为长距离预报方法,起着至关重要的作用。常规地震反射波超前地质预报方法虽各有其特点,但是多以二维方法为主,受限于自身观测系统,检波器组除接收到来自在隧道掘进前方不同地质体的有效信号外,也同时接收了各个方向的干扰信号,导致数据信噪比低,偏移成像结果不准确。三维地震反射波法超前地质预报因其具有良好的空间属性,能够对掌子面前方不良地质进行精确定位,从而成为今后超前地质预报主要的发展方向[5-8]。

然而,现有的三维地震反射波成像方法大多计算量大,且其三维观测方式现场实施难。Kirchhoff偏移成像法是目前相对较灵活、高效的三维叠前偏移方法。与其他的偏移方法相比, Kirchhoff偏移成像法具有以下优点:①不受观测系统的限制,炮检点可根据现场情况灵活布置;②对速度模型要求不高,不需要高精度的速度模型即可得到较为精确的成像效果;③计算效率较高,可较好地应用于生产。

本文研究了隧道三维地震反射波超前地质预报Kirchhoff偏移成像方法的相关技术,采用叠加类准则进行速度扫描,得到三维速度模型;

并采用快速行进法进行走时计算,提高旅行时间的计算精度。为验证算法的有效性,采用有限差分法进行地震波的三维波场模拟,对模拟数据进行Kirchhoff偏移成像,取得了较好的效果。

2 Kirchhoff偏移成像基本原理

Kirchhoff偏移成像算法是一种基于绕射求和原理的偏移方法。其理论基础是,在隧道空间一个震源点与一个接收点可以确定一个椭圆,即所有到震源点与接收点的旅行距离为定长的点均可能是反射点。在隧道需探测的三维空间内,地质反射面的轨迹是观测系统中震源点与接收点的旅行距为定长的点的集合。

以此为理论基础,把探测空间分成等间距的网格,假设每个网格节点为反射点。根据观测系统中每一对震源点与接收点,以及反射点的位置,即可计算出对应路径的旅行距离,再根据给定的波速,即可计算出该路径的旅行时间。依据该震源点接收点的旅行时间,可找到对应数据道集中的瞬时振幅值。在同一网格节点上,把所有震源点与接收点对应的地震记录的瞬时振幅叠加在一起,如果该网格节点是真的地质异常体的反射点,则其叠加的振幅值会出现极大值;如果该网格节点不是真的地质异常体的反射点,则各道集瞬时振幅不会存在同相轴,其叠加的振幅值会趋近于零。

结合倾斜因子、球面扩散因子和子波整形因子的绕射求和偏移方法称为Kirchhoff偏移法,其数学表达式可表示为[9-11]:

(1)

(2)

式中,Δx和Δy为纵测线和横测线的道间距,m;Pout为在区域窗口A内用输入波场Pin得到的偏移输出。对三维空间而言,对式(2)需要向三维空间拓展,其中最关键的是对速度v和旅行时t的计算。

3 基于能量叠加的三维速度分析

地震波速度是地震资料处理的重要参数,在地震反射波法超前地质预报中也不例外。波速分布情况本身也是重要的地质信息,是超前地质预报成果解译的依据。隧道掌子面前方垂直界面的反射波时距曲线方程为:

(3)

式中,t(x)为炮检距对应的反射时间,s;t0为自激自收时间即零炮检距时间,s;x为炮检距,m;v为地震波速度,m/s。在地质预报中,炮检距x为已知的,因此,t(x)为自激自收时间和动校正速度(叠加速度)的函数,这也就是速度分析的理论基础。

与绕射求和类似,对于得到的道集记录,当震源点和接收点给定时,任意给定速度即可确定一条抛物线。根据相应的速度判断准则,扫描给定的速度范围以确定真正的叠加速度。由于隧道地震波超前探测的波场环境复杂,本文采用适应性更强的叠加类准则控制速度分析,计算量较小,运算速度更快。其通过式(4)式(5)计算平均振幅能量或者平均振幅来定义相应的准则[12],即

(4)

(5)

式中,E为平均振幅能量;A为平均振幅;fi,j+ri为地震记录;N为接收点数;M为震源点数。实际计算时同样把探测区域划分等间距的网格空间,逐个速度对每一网格节点进行扫描,利用式(4)和式(5)的准则计算平均振幅或能量。当前扫描速度如果是真实速度,则该网格节点处振幅叠加后将出现一个极值,此时对应的扫描速度即为所求的叠加速度。

4 基于快速行进法的旅行时计算

旅行时的计算是三维偏移成像的成熟技术,精确的走时计算方法能提高成像结果的准确率。快速行进法(Fast Marching Method,FMM)是基于网格的射线追踪法,它基于惠更斯原理,计算波前的时间,具有精度高和效率高、适应能力强和无条件稳定等优点。1988年,Osher和Sethian引入迎风差分法用于离散地震波程函方程[13],计算网格点的旅行时。1999年,Sethian和Popovici将FMM应用于三维旅行时计算[14]。三维程函方程表示为[15-20]:

|∇t(x,y,z)|=s(s,y,z)

(6)

式中,∇t(x,y,z)为三维走时场;s(s,y,z)是三维慢度函数。经过迎风差分离散化简化后的程函方程为:

(7)

(8-1)

(8-2)

(8-3)

(8-4)

(8-5)

(8-6)

快速推进法的执行过程是基于上述程函数,使用窄带扩展技术来近似模拟波前扩展的过程,对波前的走时进行计算。堆选排技术被利用来保存走时,堆的顶部用于放置最小走时。其关键技术是在窄带内选取试验点,并计算走时,如果具有最小走时值,则将试验点移入上风区,并从下风区选取节点移入窄带,重新计算,依此步骤循环,直至完成。

5 模型与算例

为验证Kirchhoff偏移成像方法的有效性,设计断层模型,将主频为 150 Hz 的雷克(Ricker)子波作为震源,采用有限差分法进行三维复杂介质弹性波场数值模拟。

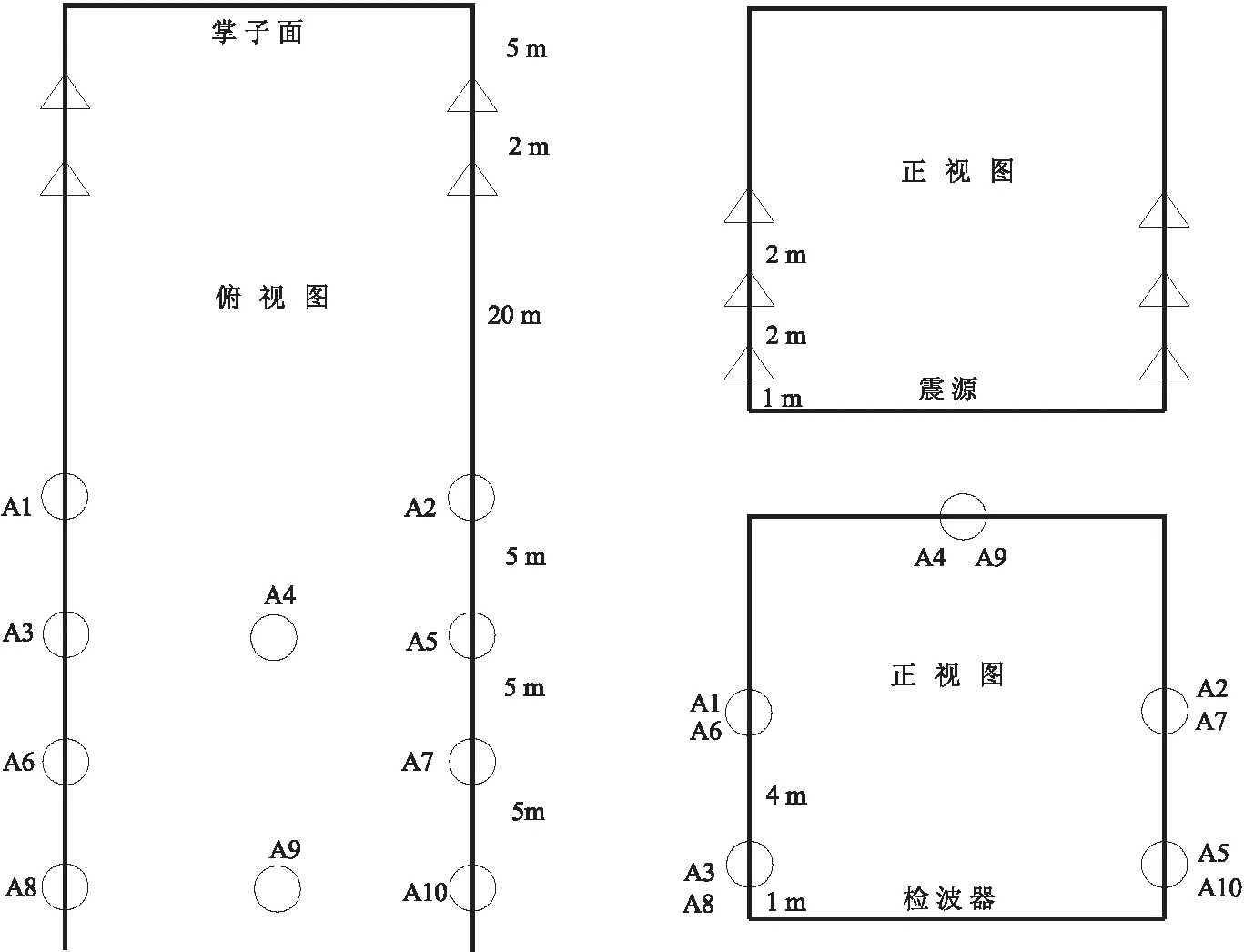

建立三维隧道模型,隧道横截面为边长为10 m×10 m的正方形,隧道空腔纵波波速为340 m/s、横波波速为0 m/s;隧周岩体纵波波速为4 000 m/s、横波波速为2 388 m/s;断层内岩体纵波波速为3 000 m/s,横波波速为1 500 m/s。断层位于掌子面前方50 m,平行于掌子面,厚度取1倍纵波波长27 m。采用图1所示的观测系统,设定为重锤激发方式。根据在边墙重锤激发的波场传播基本理论,左右边墙取三分量波场的y分量,拱顶拱底取z分量,而掌子面接收应取x分量,生成单分量的模拟数据,进行偏移成像的计算。

图1 模拟采用的三维观测系统Fig.1 3D observation system used for simulation

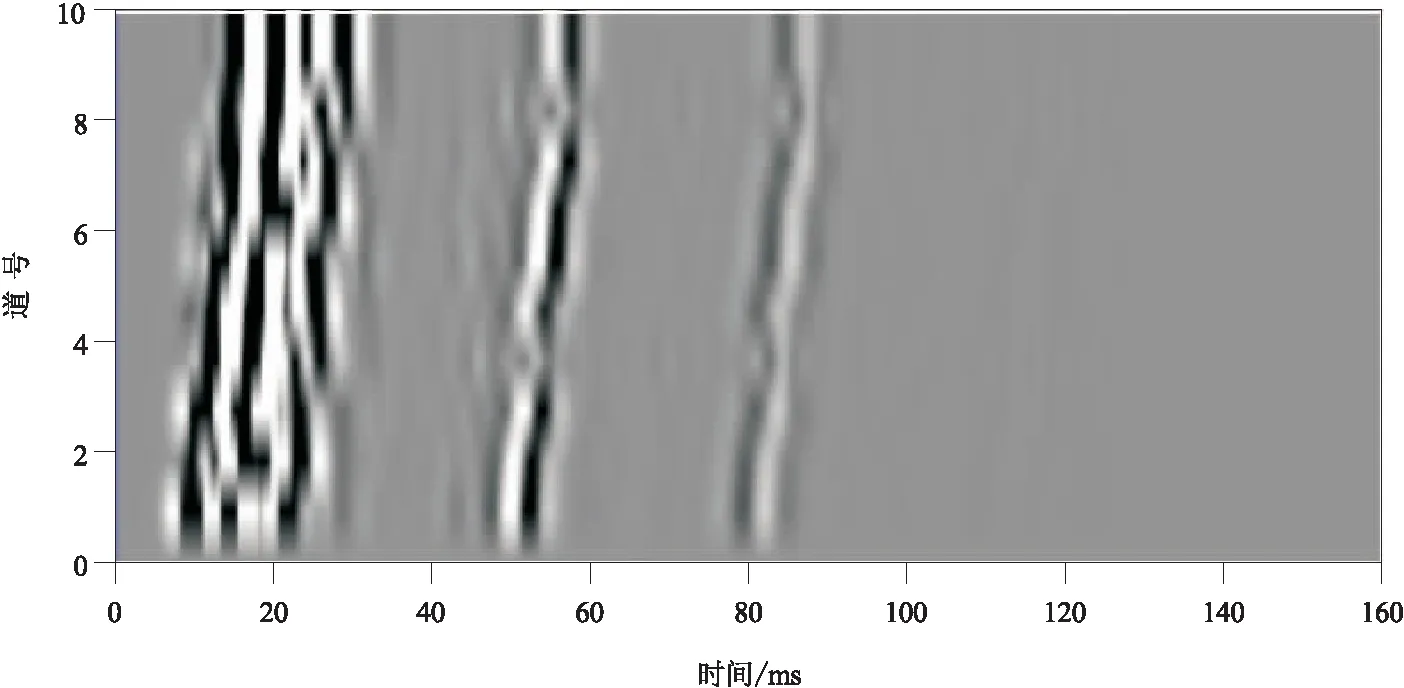

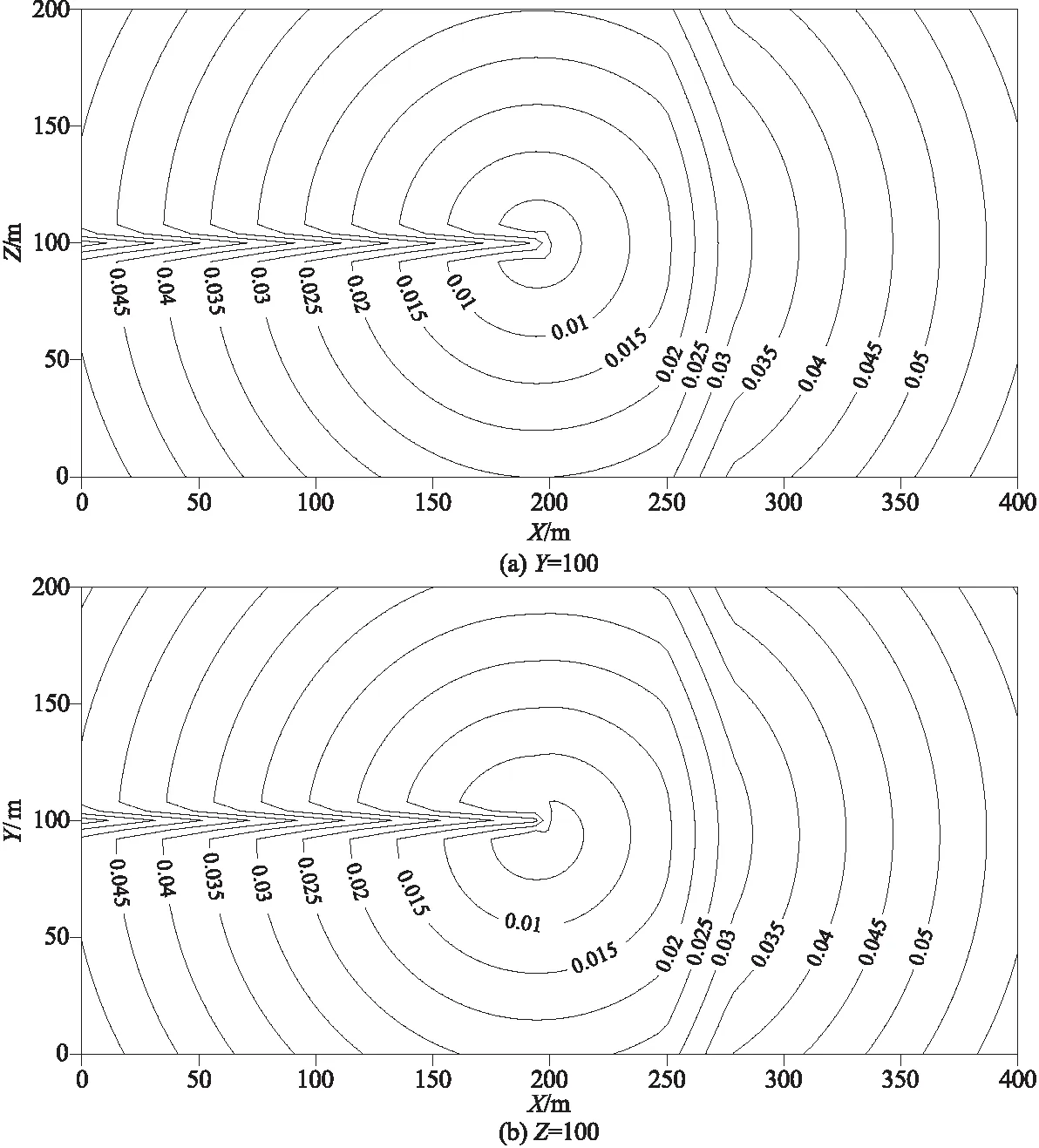

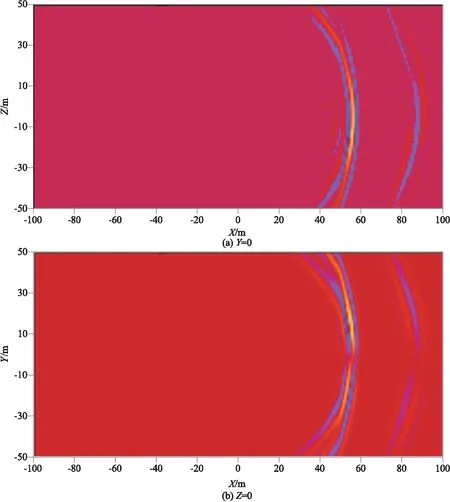

图2为模拟的单炮地震记录,由于模拟观测系统根据隧道现场实际施工情况布置,边墙锤击震源激发,反射纵波能量较弱,且被直达波干扰严重,横波能量相对强得多,不受直达波干扰影响,分辨率高,故采用横波进行偏移成像。图3为该模型在Z=0与Y=0处的速度谱切片,其采用基于能量叠加的三维速度分析方法获得。由图3可知,速度谱异常位置与模型基本一致,呈绕射弧形形态。图4为该模型通过快速行进法得到的地震波波前时间切片示意图,该图形象地呈现出了不同位置的波前时间,比采用传统的直射线求取时间更精确。图5为最终的Kirchhoff偏移成像结果切片,该结果能清晰分辨出断层模型的前后界面,与实际模拟情况吻合。图6为Kirchhoff偏移成像三维成果示意图,该图比二维成果切片更形象、直观,能对掌子面前方异常体进行三维定位,有利于超前地质预报的成果解译与应用。

图2 模拟单炮记录Fig.2 Simulated single shot record

图3 模型的速度谱切片Fig.3 Velocity spectrum slice of the model at Z=0 and Y=0

图4 单炮波前时间切片示意图(单位:ms)Fig.4 Slice diagram of single shot wavefront time

图5 Kirchhoff偏移成像成果切片Fig.5 The Kirchhoff migration image at Z=0 and Y=0

图6 Kirchhoff偏移三维成像成果示意图Fig.6 The 3D Kirchhoff migration image of fault model

6 结 论

1)采用能量叠加速度扫描法进行速度分析,能适应隧道地震波超前探测复杂的波场环境,较好地反映出模型的速度分布情况;采用快速行进法计算旅行时间,相比其他算法得到的旅行时间更精确,计算效率更高。

2)Kirchhoff偏移成像算法不受观测系统限制,炮点和检波点可以根据现场情况灵活布置,其成像结果稳定,计算效率高,可有效地应用于三维地震反射波法超前地质预报工作。

3)基于Kirchhoff算法的三维偏移成像能较好地反映出模拟异常的精确位置,但模型中地震子波波长较隧道洞径更大,对地质异常体的分辨能力有限,实际工作中应尽可能提高外业数据的主频,可有效提高偏移成像精度。

4)本文采用单分量数据,利用横波偏移成像,观测系统的布置应以突出横波压制纵波为原则。大量模拟实验证明,炮点和接收点宜布置于边墙,采用机械震源边墙激发。利用横波成像增强了对裂隙水的探测能力,提高了地质预报的分辨率。