元代陕甘地区的驿路与城市——论丝绸之路东段走向的北移

郭玉刚

(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西 临汾 041000)

元代疆域辽阔,加之西部四大汗国组成的藩王体系,蒙古帝国横跨整个欧亚大陆。蒙元大部分时期,遍布陆上各个角落的驿站系统均能顺利运行,加上以阿拉伯海为主要目标的近海通道的开辟,形成围绕欧亚的贸易圈,以穆斯林商团为主的多民族商贸团队,频繁穿梭在亚欧大陆东西两端,支撑起史无前例的欧亚大帝国。蒙元驿道整合了定居世界和游牧世界两条东西通道,还没有王朝充分利用过游牧世界的草原之路[1]草原地区和游牧民在东西交流中发挥作用,详见黄时鉴著《黄时鉴文集》第二卷《希罗多德笔下的欧亚草原居民与草原之路的开辟》,上海:中西书局,2011;又见石云涛著《早期中西交通与交流史稿》第四章,学苑出版社,2004.。

蒙元驿道系统兼有丝绸之路与草原之路的双重性,学界早已有所研究。陈得芝《元岭北行省诸驿道考》一文,详尽介绍了岭北行省草原驿路的情况[2]南京大学历史系元史室编.元史及北方民族史研究集刊(第一辑)[M].1977.。周清澍从中西交流的角度,对这两条通道的走向、路线作了简明介绍[3]周清澍.蒙元时期的中西陆路交通.中国元史研究会.元史论丛(第4辑)[M].北京:中华书局,1992.。近年来党宝海希望把元朝以前的蒙古国时期包含进来,又把蒙古西征建立起来的四大汗国覆盖进来,从欧亚大陆的立场来认识元朝驿道体系[4]党宝海.蒙元驿站交通研究[M].北京:昆仑出版社,2006.。

陕甘地区是蒙元驿道中的重要组成部分。元代陕西行省、甘肃行省辖区广大,包括了河西走廊、河湟盆地、宁夏平原、关中平原、陕北高原、河套地区以及陕南山区等诸多地理单元;这一区域南接川藏云南、西邻中西亚诸汗国、北通蒙古高原、东达中原腹地,是元朝西部地区通衢所在。陕甘地区驿道系统是商团贸易进出中原的必经之路,因而是元代东西交流的丝绸之路的组成部分。

陕甘驿道网络的基本情况,学界已有较为充分的研究。胡小鹏《元甘肃行省诸驿道考》,对甘肃行省的驿道情况有了详细梳理,使我们了解到元代驿道系统中夹杂着行省管辖驿道和藩王兀鲁思驿道两个类别[1]胡小鹏.元甘肃行省诸驿道考[J].西北史地,1997,(4).。陕西行省的驿道,李之勤《元代陕西行省的驿道与驿站》进行过系统梳理[2]赵建黎主编.长安学丛书.李之勤卷[M].西安:三秦出版社,2012.,程军《13-14世纪陆上丝绸之路交通线复原研究》[3]程军.陕西师范大学硕士论文[D].指导教师张萍,2017.、党宝海《蒙元驿站交通研究》也有所论述。陕甘地区驿道走向固然可以较准确指认;但联系东西贸易的丝绸之路在这里的走向尚待进一步论证。

一、元代丝绸之路陕甘段北移

(一)陕甘驿道网络

元代陕甘地区的驿道分为甘肃段与陕西段。胡小鹏将甘肃行省驿道分作长行站道、纳怜站道和诸王兀鲁思道。纳怜站道以亦集乃路为中心,东去中兴路,南下甘州路,北上和林,西通察哈台汗国,是专备军情急务而设的“小路”,由蒙古军人应役,只给“悬带金银字牌面、通报军情机密重事使臣”经行[4]解缙等编.永乐大典(卷19421).站赤六[M].北京:中国戏剧出版社,2008.(P3793)。长行站道,是甘肃行省管辖的经宁夏府路、永昌路、甘州路三路的驿道,路线走向大致是从宁夏府路南下,经灵州、鸣沙州,自黄河九渡过河西行至应理州(今中卫沙坡头),沿汉长城直线西行抵达永昌路,再沿河西走廊驿路西行,抵达甘州路。

河西走廊甘州以西段,经行的肃州路、沙州路,是察哈台后王兀鲁思封地,永昌路又有阔端兀鲁思封地,宗王封地上的驿站由宗王管理和维护,因被称为两兀鲁思道。河西走廊东端,自永昌路东南而下,从庄浪(永登)至西宁州地域,归弘吉剌驸马后王岐王管辖,也有两站驿道相通,接续阔端兀鲁思的七处驿站。诸王兀鲁思驿道,归本藩管辖;但这些驿站又是帝国驿站系统的组成部分,也要供朝廷货物、人员通行[1]胡小鹏.元甘肃行省诸驿道考[J].西北史地,1997,(4).。

自宁夏府路北行的线路有两条,一条沿河套平原东行至东胜,抵达上都、大都;另一条从宁夏府路渡河,经鄂尔多斯高原,东渡黄河抵达东胜,与前路汇合东行[5]周清澍.蒙元时期的中西陆路交通.元史论丛(第四辑)[M].北京:中华书局,1992.(P28)。这两条驿道究竟哪一条是长行站道?周清澍提及,鄂尔多斯高原有察罕脑儿城,是元代驿站的枢纽,但他提供的例证却只是它是从奉元路北上驿路的终点站,却没有提及从宁夏府路经过察罕脑儿前行抵达东胜间的驿路的状况。据《经世大典·站赤四》,至元二十八年(1291)六月汉中道按察司,“言延州绥德州米脂、葭州神木、府谷等县等俱非驿程,亦无站赤祗应,其往来使臣不由驿路取径经过,威逼官司取给铺马分例,站户因而消乏。所合禁约使臣,今后毋令于僻路州县经过”[6]解缙等编.永乐大典(卷19419),站赤四[M].北京:中国戏剧出版社,2008.(P3760)。这里的米脂、神木、府谷等县是否曾经在察罕脑儿前往东胜的驿道上尚待考察,但使臣从这里经过、索要祗应,想来应系周边缺乏畅通驿道而致,也即是说经过鄂尔多斯高原的驿道系统这一时期已经取消。即使考虑到察罕脑儿是安西王封地和重要牧场,察罕脑儿“诸驿”又是“蒙古三站”,这条驿道还留存着,但也很可能是兀鲁思站道,并非一般朝廷使节所可随意通过。总之,经行河套的驿道才是货物使臣商旅通行的长行站道。

安西王是忽必烈分封在关中的重要藩王,承帝国管理陕西行省的右臂之托,他冬天驻守奉元路,夏天驻开成路,建有宫室的察罕脑儿也是西北重镇[1]周清澍.从察罕脑儿看元代的伊克昭盟地区[J].内蒙古大学学报.1978,(2).,从奉元有驿道连通那里也就十分自然。当然,察罕脑儿城隶属于陕西行省,这条经陕北高原的南北通道自属陕西行省驿道。奉元路位居关中平原核心,向东出潼关可以与河南行省驿道连接;向西经咸阳抵兴平,驿路分为两条,一条向北,经乾州(乾县)、永寿、泰知房、邠州(彬县)、宁州(宁县)、庆阳到环县进入甘肃行省萌井站,继续北行在灵州汇入宁夏府驿站,进入甘肃长行站道;一条继续向西,过武功、扶风、岐山抵达凤翔。

凤翔是陕西行省重要枢纽,驿道在此分为三条。一条经汧阳、汧源(陇县)、故关(陇县固关镇)、秦亭、上邽(清水县)、社树坪(天水社棠镇)、秦州(天水)、伏羌(甘谷)、文盈、巩昌(陇西县)、首阳(首阳镇)抵达临洮;一条经小川、蛮坊、董店、泾州(泾川县)、白水(白水镇)、平凉、瓦亭(瓦亭镇)、德顺州(静宁)、吴家湾、会州(会宁县)到定西州(定西县);一条经宝鸡,走连云栈道,经东河桥、草凉楼(凤县草凉驿村)、凤州,然后经三岔、陈仓、柴关(留坝县柴关岭)、苗峡(留坝县青羊铺)、马头(马道镇),抵达褒城(勉县河东店镇)[2]党宝海.蒙元驿道交通研究[M].北京:昆仑出版社,2006.(P294)。元末红巾乱起,攻陷金州、商州、武关等地,陕西省台在击败红巾收复失地后,御史大夫朵儿直班鉴于金州要经过兴元、凤翔的驿道联络奉元,“乃开义谷道,创置七驿,路近以便”[3]宋濂等修.元史(卷 139)[M].北京:中华书局,1976.(P3359),这是一条穿越秦岭的古道,奉元路南下增加了一条驿道。

总之,元代陕甘地区的驿道网络,在商贸人员情报流通中承担主要作用的长行站道,就是汇聚于灵州的两条驿道,一条经宁夏府路北上通往大都、上都,一条经关中通往中原。元代维系中西交通的丝绸之路,其在陕甘地区的走向就是这两条驿道。显然,正如周清澍早已注意到的,从关中往河西走廊的驿路,与传统的丝绸之路走向很不相同,它没有走凤翔向西去的路线,而是从兴平北上,抵达庆阳、环州后北上灵州再南下经应理州渡河西去河西走廊,这样一来,就绕了很多路程。周清澍猜测,由于元朝在西北、西南各地疆域辽阔,人员货物往来众多,传统丝路经过的地区又地疲民穷难以承受,不得不采取迂远道路,以分散驿道负担[4]周清澍.蒙元时期的中西陆路交通.元史论丛(第四辑)[M].北京:中华书局,1992.(P28)。考虑到元朝在青藏地区较强的政治存在,使节官员往来频繁,确实给巩昌周边造成严重的站赤负担。《经世大典·站赤五》,至大四年(1311)九月,陕西行台监察御史袁承事呈,“甘肃等处驿站,系西边重镇,定西会州平凉泾邠通驿,临洮、土番东西往来之使,日逐起马不下百匹,昼夜未尝少息,常见铺马不放,停留使客,或有非法选马棰詈站赤及州县。站户被害,鬻产破家,卖及子孙,诚可哀悯”[5]解缙等编.永乐大典(卷19420)[M].北京:中国戏剧出版社,2008.(P3782-3783)。照此看来,去往甘肃等处的使者也有经过定西等地的,加上临洮、吐蕃使节往来频繁,才累及这里站户鬻产破产。

关中北上宁夏的驿路走庆阳而非传统的走平凉、固原一线,也就是关中进入河西走廊选择的是绕道灵州再溯黄西上的更远的路径。但这又是确凿无疑的,《经世大典·站赤五》载:至大四年(1311)九月陕西行台监察御史袁承事呈“往者经由宁州、庆阳站赤,自环州至宁夏萌井站以至永昌道路,尽皆沙漠,遥远艰阻,四无人烟”[5]解缙等编.永乐大典(卷19420)[M].北京:中国戏剧出版社,2008.(P3782-3783)。当然,出萧关经固原的传统道路并未取消,明初徐达经略陕西的进军路线可为证明。洪武二年(1369)徐达等进攻陕西,占据奉元路的张良弼北上以避锋芒,其遁居之地正是庆阳,他的算盘是依靠宁夏王保保以负隅顽抗,这是以庆阳与宁夏间便捷的驿道交通为前提的。徐达等攻陷临洮、兰州,沿定西、会州、静宁、隆德抵达平凉,北攻开成州(固原)的豫王,这表明平凉北上固原的传统驿道也是畅通的。张良臣以庆阳降而复叛,徐达率军经平凉、泾州北上庆阳;为了支援庆阳,王保保部下韩扎尔等南下攻破镇原州、泾州、邠州;王保保又遣贺宗哲南下进攻凤翔;两人都是取道固原南下平凉发动反击[1]明太祖实录(卷40-44)[M].北京:中华书局,2016.(P801-876)。可见,关中进入宁夏的驿路应有两条,一条是传统的固原道,一条是庆阳道。元朝选择庆阳道,其原因是固原属安西等王封地,这里的道路是兀鲁思道,而非行省控制的长行站道。安西王的夏都奉元路与冬都开成路,一如忽必烈的大都与上都,每年都要巡行其间,当然是有驿道连接的,作为其主要封地开成州的驿道正如察罕脑儿城的驿道一样属于“蒙古站”。元末,豫王阿剌忒纳失里还被分封到开成州,徐达平定陕西才北遁大漠[2]郭晓航.元豫王阿剌忒纳失里考述[J].社会科学.2007,(9).。由于这里是兀鲁思站道,陕西行省不得不一条迂远的庆阳道。其实,甘肃河西走廊东端兰州、西宁、永昌等地的站道属于弘吉剌驸马、阔端的兀鲁思站道,关中长行站道才不得不舍弃较为便捷的秦州、巩昌道路而选择北上更远的驿路。

(二)丝绸之路的南道与北道

汉代张骞凿空西域,开辟了从关中经河西走廊以达西域的交通路线。学界同意汉代丝路有沿泾河河谷和沿渭河河谷西去的两条路线,即北道与南道。南道走向分歧不大,即沿渭河河谷西行,在宝鸡附近改走汧河河谷西北行,翻越陇关再进入渭河河谷,经天水、临洮,折而向北翻过七道梁至兰州,渡过黄河北行,翻越乌鞘岭抵达武威。此道所经道路平坦,人烟稠密,城市众多,通行便捷,但总里程较北道稍远[3]李并成.汉代河西走廊东段交通路线考[J].敦煌学辑刊.2011,(1).。

北道走向,由于穿越六盘山即进入山势繁复、人烟稀少的陇中高原,加之不同时期改道频繁,学者对其走向分歧较大。近年来陇中高原发现了北道沿线的诸多遗址,加上居延汉简中有关史料也被发掘出来,学者们围绕这条道路做了不少工作,我们可以据以研究北道的大致走向。

刘再聪勾勒的路线大体为从长安出发沿泾河河谷西北穿行,抵达平凉,沿六盘山北行固原,沿海原县西北行,经盐池、黄峤、共和等地折而西南经杨稍沙河河谷抵达法泉寺,沿黄河东岸西北行,经东湾、水泉北行,再沿山间道路西北行,经沙流水、三角城、石门乡、小口村抵达黄河索桥渡口,渡河后抵达芦阳镇附近的汉媪围县城[4]刘再聪.居延里程简所记高平媪间路线的考古学补正[J].吐鲁番学研究.2014,(2).。

李并成同意北道经过索桥渡口渡过黄河,但从固原至索桥这一段道路的走向,他认为应该经过祖厉河谷地,他的路线要稍微偏南。李氏勾画从媪围古城抵达武威的路线,从景泰县芦阳镇的吊沟古城,即媪围古城西行三十八公里,抵达景泰县寺滩乡白茨水村,即汉居延置遗址;继续西行三十八公里,经曹家窑、蒿沟岘、白家洼、裴家营等地可抵达古浪县大靖镇,抵达古城头遗址,即汉鲽里驿遗址;再西行三十八公里则是土门镇王家小庄,即汉代揟次县;继续西行二十五公里,抵达武威市东河乡王景寨村,即汉张掖县旧址;再往北二十七公里,抵达今武威市三摞城,即汉姑臧县,汇入河西走廊[3]李并成.汉代河西走廊东段交通路线考[J].敦煌学辑刊.2011,(1).。

刘再聪、李并成均认为北道应该有一条长期稳定的道路,最近刘永胜撰文提出北道并非只有一条路,而应该有多条道路呈网状连接,不同时期、不同旅客可以有不同选择。陇中高原地形复杂、山谷河道纵横交错,城市布局在不同时期并不一致,通过这里的道理有所改变,是很可能的。刘永胜注意到杨崖湾古城是汉代驿道上的岔路口,它位于刘再聪勾画的从海原西行经盐池、黄峤、共和的道路线上。从此东南行,经过平川区种田乡、复兴乡,抵达会宁县的刘寨子乡、土门岘乡、新塬乡、大沟乡、平头川乡、老君坡乡,继续东南行可抵达静宁县的界石铺。从界石铺沿山间道路西行,可抵达会宁县,也就进入祖厉河谷地,向北行可抵达靖远县,汇入刘再聪勾勒的北道线路;往南则可以通过河谷山间道路抵达定西、兰州等地。从界石铺往东,可以抵达静宁县、隆德县,再向东翻越六盘山可抵达平凉。从平凉就可以西行汇入北道,不必一定向北绕经固原。

在北道渡过黄河的渡口选择上,刘永胜也提供了新的选项,即从杨崖湾古城向西九十里有汉鹯阴县城,在该城西侧是鹯阴渡口,渡河后向西抵达景泰县的尾泉、中泉、赵家水,抵达白茨水,即汉代居延置,汇入李并成勾勒的北道路线。此外他还提供了索桥渡口更北的会宁关渡口的选择。他认为从六盘山到武威的北道走向竟有八种选择之多[1]刘永胜.杨崖湾古城与丝绸之路东段北线的关系探究.黄科安,郭华编.全球视野下的海上丝绸之路研究[M].北京:中国社会科学出版社,2018.。总之,从关中进入河西走廊的北道,因要穿行地形复杂的陇中高原,路线走向颇不稳定,很难确指具体走向。

唐代从长安西去河西走廊,也有南北两道。南道走向与汉代一致,是从长安去往河西走廊的主要道路。北道走向与汉代不同。从长安抵咸阳后,西北行经礼泉县、乾县、永寿县、邠州,沿泾河河道西北行,经长武县、泾川县抵达平凉,经今安国乡、瓦亭村折而北行抵达固原,继续西北抵达石门关,经盐池抵达今靖远县,沿黄河东岸北行抵达会宁关渡河,经乌兰津、景泰县,行抵武威。这是盛唐北道路径,但平凉以西道路峻险,艰于通行,后来北道从平凉瓦亭西南出六盘关抵达兰州,不再绕道固原、靖远等地了。

盛唐时期的北道经固原、静宁等地,从会宁关渡河西去,为了保持渡口畅通,唐政府在这里布置五十只行船祗应,又在乌兰县西屯驻新泉军七千人,以看守河津[2]严耕望.唐代交通图考(第二卷)[M].台北:“中央研究院历史语言研究所”,1985.(P341-419)。晚唐以降国力衰退及藩镇割据,唐朝已不能控制固原北边地区,北道南移,势所必然。

总之陇中高原山形破碎、山谷河道错综复杂,北道具体走向视不同时期黄河渡口所在而有不同。黄河渡口至少有四个,最南边是汉鹯阴渡口,从今天甘肃靖远县城西侧不远处渡河;向北有索桥渡口,位在今靖远县石门乡小口村附近;再向北有会宁关渡口,在今靖远县双龙乡北城滩上;最北则是元代的黄河九渡,位于今宁夏中卫市沙坡头。从渡口选择上看,元代确把丝路走向大大北移了。

二、陕甘驿道网络中的城市

(一)元代城市的区划状况

周清澍推测丝绸之路陕甘段的北移是因为巩昌府周边经济衰落难以提供更多的站赤支持。巩昌周边使节往返频繁造成站赤负担过重确是史实,但认为这里的经济水平较陕西行省其他区域更差则缺乏依据。我们通过估算各地人口规模,考察陕甘各地城市状况。

中国城市多属政治型城市,元朝既有草原城市,也有军事镇戍城市,还有农耕城市。陕甘地区,三种城市皆有分布,农耕城市最多,镇戍城市次之,游牧城市较少。甘肃行省以镇戍城市为主,除了宁夏府路为农耕城市外,河西走廊地区皆属镇戍城市;陕西行省关中地区系农耕城市,六盘山区和西南部区域属镇戍城市,北部察罕脑儿则是游牧城市。

陕甘地区,或干燥少雨,或交通闭塞,数百年来战乱频仍、人户稀少,主要是中小城市,大城市较少。在元代沟通中西的丝绸之路上,陕甘城市不像汉唐时期充当着发动机,而只是参与者。爱宕松男在《元代的录事司》中提及忽必烈建立元朝后曾省并录事司,使录事司成为管理路城城内居民的机构[1](日)爱宕松男.元代的录事司.收录于刘俊文主编.日本学者研究中国史论著选译(第五卷).北京:中华书局,1993.,可将其看作拥有较多城居人口的标志,但陕甘地区只有两个城市保留“录事司”,即奉元路、巩昌府[2]《元史·地理志》纪载为“巩昌府”,《中国历史地图集》标注为“巩昌路”。。我们按照行政等级逐次考察其他城市。

甘肃行省有五路、二州、五属州;陕西行省下辖四路、五府、二十七州及十二属州,共八十八县。《元史·地理志》将宣政院辖地三宣慰司之一的吐蕃等处宣慰司都元帅府所属诸州县编入了陕西行省,这大概是因为洪武初年史官编修《元史》时没有掌握足够的青藏诸地资料,以致无法单独开列宣政院辖地。陕西行省辖“八十八县”,也包括了吐蕃宣慰司辖县[3](明)宋濂.元史(卷 60).(P1432-1434)。谭其骧在编绘《中国历史地图集》时,将这些地区正确编绘在宣政院辖地中。但葛剑雄、吴松弟等在编纂《中国人口史》时,又按照《元史·地理志》把这些地区的资料放在陕西行省中。元代的地方行政体系,是路、府、州、县四等[4](明)宋濂.元史(卷 58).(P1346),行中书省、宣慰使司,学界认为是“代表朝廷监临各地”的机构[5]李治安、薛磊.中国行政区划通史(元代卷)[M].上海:复旦大学出版社,2017.(P1),是代表元廷管理地方的机构。

县是中国古代行政体系的末端,也是几千年来最为稳定的一级行政机构,元初曾在陕甘地区系统的合并州县。元代的州,有隶属于省的,有隶属于府、路的,后者称为“属州”,两类州均分领县州和不领县州,领县州中又有领附郭县州和领实土州之别[6]李新峰.明代卫所政区研究[M].北京:北京大学出版社,2016.(P212)。温海清从蒙古草原上的万户、千户制度与华北原有行政体制杂糅的视角,提出华北的路对应于万户,州对应于千户,这一度成为蒙古初抵中原通行的政策。金元历经几十年的残酷战争,蒙古势力才在争取到的众多汉人地方势力的支援下将整个华北地区纳入统治之下,也就不得不在战后保留众多汉人势力的特权,任由他们成为蒙古统治下的汉人世侯势力,那些力量大、占地广的世侯,被委以万户相当的官职,其辖境被有意以“路”的单位进行建制,所属辖区众建为“州”;那些力量小、占地少的世侯,被委以千户相当的官职,其辖境被建立为“州”的建制,其辖地稍大则建为辖县的州,占地较少则是不辖县的州;也即是所谓的“万户路”和“千户州”的现象[1]温海清.“万户路”“千户州”——蒙古千户百户制度与华北路府州郡体制.复旦学报.2021,(4);画境中州——金元之际华北行政建制考.上海:上海古籍出版社,2012,p147;温海清.元代江南三行省“万户路”问题析考——江南镇戍制度的另一侧面.文史.2018,(1).。

李新峰也观察到,“州”到了明朝就面目清晰了,“州从全国遍设而变为东南地区尤其稀少的局面,而州兼有宋金领属县与元代东南领实土的特点,作为前所未有的新现象,成为明代定制”[2]李新峰.明代卫所政区研究.北京:北京大学出版社,2016:p212;郭润涛.明代州的建设与特点.纪念许大龄教授诞辰八十五周年学术论文集.北京:北京大学出版社,2007.。这就清晰指明了蒙元“州”的来源,一是延续了宋金时代辖县的建制单位的特色,二是出现了领属实土的新特点;前一种“州”是“路之小者”,后一种“州”是“县之大者”。其实,蒙元时代也曾对“州”的复杂面貌进行整齐划一,这就是忽必烈建立元朝为加强中央集权,曾着手削夺汉人世侯势力而整理地方区划,把路—县作为主要的行政建制[3]爱宕松男也提出忽必烈建立元朝初期整理地方行政建制是“以路为基干的划一化”,其实也就是将府、州这两种统县的建制看作有待被“划一化”的残留,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》(第五卷),p617.,以省监临地方。经此行动,华北地区的“州”,尤其是不属路而直隶省的州的数量明显减少。但山东地区与陕西巩昌路汪氏世侯辖区成为保留众多“州”的例外。山东地区汉人世侯势力尽管被基本清除,蒙古贵族封地势力还盘根错节;陕西行省巩昌路的汪氏势力还保留着特权,旨在贯彻中央集权的区划整理运动在两地遭遇较多的挫折,以致保留了众多直隶行省的“州”[4]温海清指出,“元代直隶州之设应是元廷为削弱世侯势力,并进而将这些州作为单独食邑分封给蒙古诸投下而形成的,它在很大程度上是罢世侯和蒙古诸王分封共同作用下的产物”,这一说法指出了“分封”而非郡县的中央集权才是“直隶州”存活到元初整理地方行政后的内在推动力;他又说元代直隶州,“多集中于山东地区”,显然是遗漏了陕西行省西部这一“直隶州”密集分布的地区,不过这一现象也是“分封”代表的间接统治的产物,不过这里是巩昌汪氏集团世袭特权,而非“蒙古诸投下”的“分封”.温海清.金元之际.州的划分体制变迁.画境中州——金元之际华北行政建制考.2012:p217.。总之,“州”的残余在陕西行省主要是因为朝廷不愿触动汪氏世侯特权,而非其辖县民户众多。

元代的府,是“路之小者”,有辖实土者[5]府亦有辖地的例子,如陕西行省庆阳府,“元初改为庆阳散府,至元七年,并安化、彭原入焉;领县一:合水”,(明)宋濂.元史.(卷60),p1430。由此例子可说明,府作为建制,其与州在性质上是类似的,都是有待进一步整合的行政建制,即元代稳固而成熟的行政建制是路—县,居于其间的府—州都是过渡性的建制.,但大多只是辖县的建制。府之出现始于唐,“惟建都之地乃曰府”,其余地方则为州,故府地位高于州。后来,君王行幸之地曰府,宋代“大郡多升为府”,仍与历代皇帝登基前所封藩王名号相关,即“潜藩拥麾之地”[6]顾炎武.日知录校注.卷八.陈垣校注.合肥:安徽大学出版社,2007.(P449-451)。元代的路,就是宋金时期的府改称而来,保留下来的府就是略不重要而未改路的孑遗。

(二)陕甘地区城市的人口与规模

元初曾经按照民户数对州县等政区进行过分级,至元三年,先对北方辖境的州、县进行了划分,“定一万五千户之上者为上州,六千户之上者为中州,六千户之下者为下州”,“六千户之上者为上县,二千户之上者为中县,不及二千户者为下县”。平定江南,至元二十年又对全国行政体系进行整理,首先出台了路的等第,“定十万户之上者为上路,十万户之下者为下路,当冲要者,虽不及十万户亦为上路”,其次又对江南州县设定了更高标准,“五万户以上者为上州,三万户之上者为中州,不及三万户者为下州”,“三万户之上者为上县,一万户之上者为中县,一万户以下者为下县”[7](明)宋濂.元史(卷 91).(P2316-2318)。陕西、甘肃行省的城市适用的至元三年出台的标准,但所标识的“上”“中”“下”,我们很难肯定其统计的年代。路的等第标准,除了户口数外,还有地理位置冲要者,对于州县是否也有这种地理因素决定论,也值得注意。

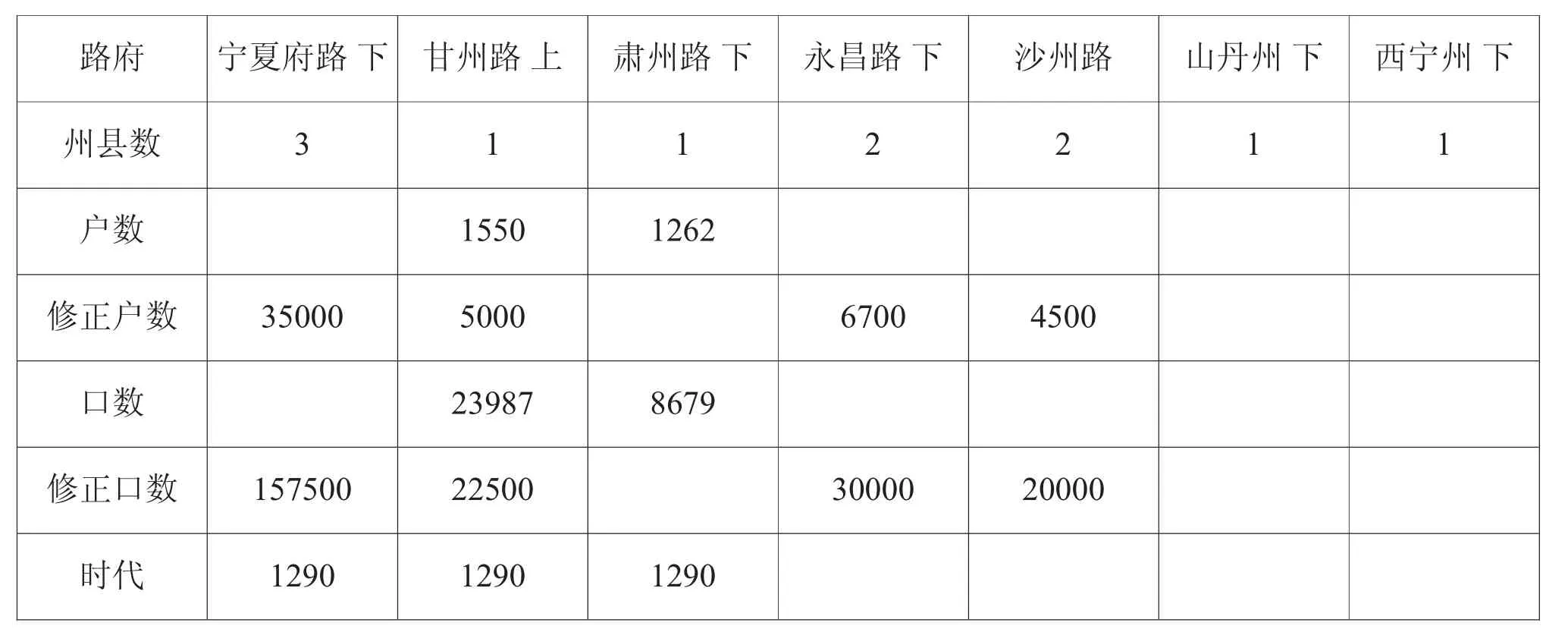

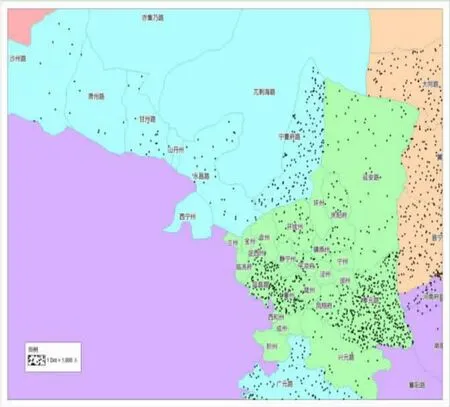

除了《元史·地理志》提供了一些陕甘政区的人口数字外,吴松弟《中国人口史》(辽宋金元卷)根据各种史料经过系统测算,提供了这些地区民户、人口的比较科学的数字。当然这些数字都是以行政区划来计算的,也就是既包括了城居人口也包括了农村人口。我们把这些数字做成表一及图二,以衡量城市的规模。表一中修正户数、修正口数均采集自吴松弟《中国人口史》(第三卷),其余数据则来自《元史·地理志》。

表一:陕西行省人口数

续表一:甘肃行省人口数

据表一、图二,陕甘人口较多的区域,有奉元路、巩昌府、平凉府、雅州等地及宁夏府路。雅州等地归属宣政院,不再算入陕西行省。巩昌府位居陇南山区峡谷地带,扼守传统丝绸之路要道,自元初以来汪世显家族就以此为中心统治着周边广大地区,元初设置巩昌等处总帅府,其管理范围有“二十四城”“五府二十七州”“四府十五州”“五十余城”等众多说法。李治安指出,这些笼统的说法,表示汪氏统治区域随着时代而有盈缩变化,至元二十一年(1284)整理区划体系时最终形成“四府十五州”的格局。“四府十五州”中的“四府”是巩昌、平凉、临洮、庆阳,“十五州”则有秦州、陇州、宁州、定西州、镇原州、西和州、环州、金州、徽州、阶州、成州、金洋州、兰州、会州、静宁州[1]李治安.元巩昌汪总帅府二十四城考.元代行省制度(第十三章)[M].北京:中华书局,2011.(P385-394)。松田孝一认为,泾州、邠州是从元代中期才从巩昌都元帅府分割出来成为豳王封地的,则陕西行省的辖地仅限于关中东部地区、陕北高原以及陕南地区,即奉元路、延安路、凤翔府、兴元路共三路一府而已。由于《元史·地理志》提供的巩昌府的人口数据包括了太多政区,可以推测其所辖共5个城市的人口数要小得多,与其邻近的秦州有人口约10万,但巩昌府所在区域山区比例更大、河谷地带更少,可以推测巩昌府人口数应比秦州略少。据上表,平凉、庆阳等周边区域人口约112500人,但其居民构成中屯军应占有相当的比例。

图二:陕甘地区人口分布图

甘肃行省所辖区域完全没有县的建制,河西走廊诸路诸州,应因其战略地位重要得建立。奇怪的是,宁夏府路据估计人口应有157500人,却没有录事司建制,甚至没有附郭县的设立,其下辖的灵州、鸣沙州、应理州均距宁夏路城较远,现有资料还没有路而直接临民的例子,故怀疑史料有缺。

总之,元代陕甘两省的大城市似乎只有关中平原的奉元路和宁夏平原的宁夏府路两个,其余地区剔除驻军的特殊状况外人口数均不大。这清楚表明元代陕甘区域经济状况确实比较落后,但巩昌周边地区也并不比周边城市更落后,也就是元代丝路的北移与巩昌周边经济状况关系不大,主要还是制度安排的结果。从经济看,奉元路与宁夏府路作为陕甘区域两大城市,丝绸之路的北移,主要是保证两者能便捷的沟通。

三、陕甘地区在忽必烈重商帝国中的地位

蒙元史家杉山正明指出,忽必烈经营帝国的战略是“贸易立国”,从成吉思汗崛起漠北开始,穆斯林商人们就围绕在他的周围,蒙古帝国的崛起就是蒙古人的军事和穆斯林商人的贸易相结合的产物。忽必烈是通过与弟弟阿里不哥的战争而取得帝位的,得国不正始终在宗族内给予他极大压力,为此他把贸易赚得的利润源源不断地赏赐给藩王,以换得他们的支持。元朝中央政府的维持完全依靠商业贸易的收入,传统的农业收入则被留在地方支付行政费用,这是重商主义维持的庞大帝国。横跨欧亚大陆的海陆贸易网络,就是帝国的生存线。可以想象,作为穆斯林商团进入中国内地的前沿阵地,保持陕甘行省驿道网络的畅通与高效的运行何等重要[1](日)杉山正明.乌日娜译.疾驰的草原征服者——辽、西夏、金、元.乌兰[M].桂林:广西师范大学出版社,2014.(P308-319)。

唐宋以来,中国经济重心持续南移,迨元王朝,陕甘地区早非经济核心区域,这可从城市布局和规模上清楚看到。蒙古高原是元帝国政治核心,忽必烈把帝国首都迁移到大都也没有改变这一状况。当我们扩大视野,凝视横跨欧亚的蒙古大兀鲁思的站赤系统时,我们很容易发现居于漠北中心的和林、处于高原南麓的亦集乃路在帝国驿道系统的核心地位,河西走廊乃至陕甘驿道网络只能屈居从属位置。丝绸之路陕甘段北移宁夏,正是这一政治格局的生动反映。