如何应对拒绝或忽视:社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好的影响研究

○ 朱翊敏 刘颖悦

引言

社会排斥是指把某人或群体排除在社会环境之外,[1]包括直接的拒绝,以及间接的忽视或孤立等。[2]人们经常会在和家庭成员、朋友、同事或熟人的关系当中感到被排斥。[1,3]调查显示,78% 的成年人在工作中会经历社会排斥,[4]并且大多数人也会在日常生活中频繁地排斥他人。[5]社会排斥会威胁人们对于社会关系的基本需求,影响人们的心理和行为。[1]

在消费行为学领域已有许多学者对社会排斥的营销进行了深入探讨。[2,6,7]社会排斥在营销场景中存在着多种形式,如显性拒绝和隐性忽视。例如,机场的头等舱快速通道、酒店会所的VIP尊享服务、电商平台对于不同等级用户的区别对待,都明显地让非会员或低等级消费者感到被拒绝。广告语“再不带男朋友回来就别叫我妈(宜家2017)”也透露着对单身人士的拒绝。而餐厅中服务员的招待不周、购物时导购员的不予理睬等场景也会使某些消费者感到被忽视。英国金融时报旗下的FT Confidential Research(2017年3月)报告显示,尽管中国女性在运动装备的消费增幅远超男性,品牌商们仍将80% 的研发和推广资源投放在男性市场,女性运动产品种类和款式仅占30%,显然忽视了女性消费者的需求。那么,消费者会如何应对拒绝和忽视这两类社会排斥?拟人化营销能让人们在消费过程中获得人际互动的相似体验,在一定程度上弥补了现实生活中人际关系的缺失,因此社会排斥促使消费者更加偏爱拟人化品牌。[8,9]那么,面对不同类型的社会排斥,消费者是否会产生不同的拟人化品牌偏好?

以往研究侧重于从消费者的归属需求出发,探究社会排斥相较于社会接纳是否能够提高消费者对拟人化品牌的偏好。[7-9]但对于与社会排斥相关的消费者其他需求,以及社会排斥类型(如拒绝和忽视)和不同拟人化品牌之间的关系,则较少涉及。同时,现实生活中,人际关系层级(平等关系或支配关系)所反映的权力,是社会关系的基本力量,也是指导个体与他人互动的重要因素。[10]社会排斥严重威胁人们的社会关系,[11]与拟人化品牌产生连接的过程有助于建立类似于真实的社会关系。[12]关系层级能从人际社会关系转移到消费者—品牌关系中,是指导消费者与产品、品牌进行互动的重要因素,影响相应的拟人化消费决策。因此,有必要从关系层级的角度探讨社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好的影响。

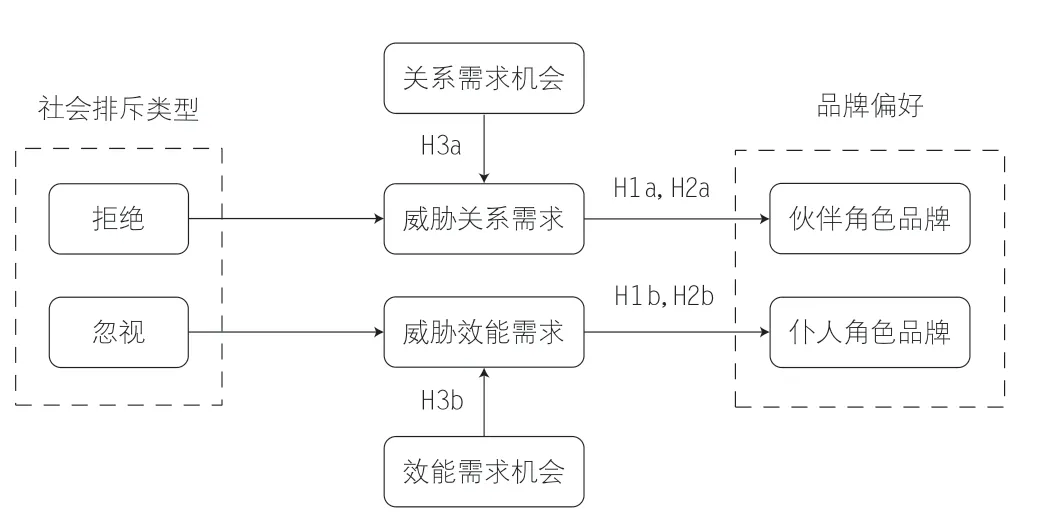

本文立足于关系层级,将拟人化品牌分为伙伴和仆人两种角色,[13]通过三个实验,探讨了在不同类型的社会排斥(拒绝与忽视)下,消费者对拟人化品牌角色(伙伴与仆人)的偏好差异及其内在机制和调节效应。本文认为,受拒绝的消费者因关系需求受到威胁,会更偏好伙伴角色的拟人化品牌;而受忽视的消费者因效能需求受到威胁,会更偏好仆人角色的拟人化品牌。本文还将进一步检验这种品牌角色偏好何时会消除,即检验品牌接触前的需求满足的调节作用。具体而言,提供关系需求机会削弱了受拒绝的消费者对伙伴角色品牌的偏好;而提供效能需求机会则削弱了受忽视的消费者对仆人角色品牌的偏好。

一、文献回顾与假设推导

1.社会排斥

部分学者基于宏观层面,从政治、经济、社会阶级等维度探讨社会排斥;[14,15]也有部分学者基于微观层面,针对社交情境中的个体,提出社会排斥是个体在和家人、朋友、同事或熟人等的关系中被隔离的现象。[1,3]社会排斥会对人们的心理和行为产生负向影响,例如显著影响个体满意度、[11]引发负面情绪、干扰日常饮食和睡眠[16]等。社会排斥会威胁到人们的四种基本需求:归属感、自尊、控制感、和存在的意义。[17]Williams 进一步将这四种需求分为两大类:关系需求(Relational Needs,包括归属感和自尊)和效能需求(Efficacy Needs,包括控制感和存在的意义)。[1]根据需求强化假说,个体在遭受社会排斥后会做出一些应对行为,以重获损失的需求。当受到威胁的需求不同时,个体倾向表现出不同的行为反应。[1]当主要是关系需求受到威胁时,个体更容易表现出顺从、亲社会行为[18]和无意识模仿,[19]目的是增加人际吸引力,重新建立与他人的人际关系。而当主要是效能需求受到威胁时,个体会试图通过能够提高控制感和引人注意的行为来满足这些需求,也更可能出现反社会或侵略行为。[18,20]

2011年Mead等首次把社会排斥引入营销领域,提出产品可以作为消费者受到排斥后重获社会关系的媒介,消费者会通过策略性的产品消费,来寻求良好的社会关系。[7]面对社会排斥,消费者更倾向于购买可以象征他们群体成员身份的产品、[7]安慰性的食物、[21]触感柔软的物体[22]以及有助于实现社会归属感的产品。[23]除媒介外,产品也可以是消费者建立社会连接的对象。产品与消费者之间存在某种关系,这种关系与真实人际关系类似。[12]当产品或品牌在某种程度上与消费者相似时,人们更愿意与之建立社会关系,以减少社会排斥所带来的需求缺失和消极情绪。在社会排斥情境下,拟人化品牌能够通过赋予产品一些人的特征,提高消费者偏好。[8]

面对不同类型的社会排斥,人们的消费选择行为也不同。当社会排斥的原因稳定牢固时,消费者倾向于选择独特性产品来显示自己与众不同;而当社会排斥的原因容易改变时,消费者则倾向于选择非独特性产品来显示自己与群体成员的同一性,以便更好地融入群体。[6]将社会排斥归因于自我的消费者偏爱与之建立长期关系的品牌,而归因于他人的消费者更倾向与之建立短期关系的品牌。[8]另外,被归属群体的社会排斥会促进消费者对仿冒奢侈品的购买意愿,而其他群体的社会排斥则无此影响。[24]

社会排斥可分为显性(即拒绝)与隐性(即忽视)两类。[2,25]拒绝是指人们在社交关系中得到的与自己弱势地位相关的反馈是清楚而直接的,忽视则是指人们只能得到一些间接含蓄的、隐性的暗示提醒自己缺乏与他人的社会联系。[25]拒绝以明确、直接、主动的方式传递,忽视则以隐晦、间接、被动的方式传递。例如,进入高档餐厅用餐时,服务员以会员制为由,拒绝你入内;与陌生人搭讪时,他的言语展现出尖酸严厉或辱骂等,这些属于拒绝。而进入餐厅用餐时,没有服务员理睬你;与陌生人搭讪时,他假装没有看见你或慢慢走开,这就属于忽视。

拒绝和忽视对个体消费行为有不同的影响。受到拒绝会促进消费者的助人行为和捐赠行为,而受到忽视会促进消费者对炫耀性产品的需求。[2]受到拒绝时,消费者的愤怒感更强,更可能产生停止购买等消极行为;受到忽视时,消费者的羞耻感更强,更可能产生持续购买等积极的补偿性消费行为。[26]由于拒绝在更大程度上威胁到消费者的自尊感,相对于受到忽视的消费者,受到拒绝的消费者会更加偏好新产品而非现有产品。[27]本文旨在探索拒绝和忽视对消费者的拟人化品牌角色选择是否存在差异化影响。

2.品牌拟人化

营销领域中的拟人化包含产品拟人化和品牌拟人化,其中品牌拟人化是指企业主动赋予品牌一些人类的思考、情感、心智和行为特征的行为,是更深层次的拟人化营销。[28]例如“三只松鼠”品牌通过三只可爱的松鼠与消费者互动交流,从线上的店铺介绍、动漫形象、广告宣传,到线下的包装和赠品设计等全都保持统一的卖萌风格,使之发展成为一个有生命力的拟人化品牌。品牌拟人化能让消费者在消费过程中产生人际信任和愉悦体验,[29]引起消费者的共鸣,并最终带来消费者品牌态度的改善。[30]

品牌可以从外在维度、内在维度和社会维度这三个角度刺激消费者的拟人化感知。[31]其中外在维度是指品牌具有与人类相似的物理属性或外观,包括品牌表情、品牌形象和品牌行为。内在维度强调无形因素,是指通过赋予品牌精神,使品牌在消费者面前表现出人类的思想和意识,包括品牌个性和品牌故事。社会维度包括品牌沟通和品牌社会角色,是指通过品牌社会性的语言沟通,或在消费者生活中扮演某种社会角色,提升拟人化的效用。[31]例如,品牌可以通过打招呼这类社会性的人类活动语言来激发消费者的拟人化感知。[32]与普通产品相比,消费者不舍得替换已经破旧磨损的拟人化产品,因为他们觉得那是对老朋友的一种背叛。[33]相比于另外两种维度,社会维度的拟人化更能够赋予品牌灵魂,帮助消费者敞开心扉,提高消费者信任[34]和购买意愿。[35]本文侧重于社会维度的拟人化品牌。

品牌的社会角色在一定程度上影响消费者与品牌之间的互动,[36]在消费者与品牌关系当中扮演着极其重要的角色。[12,36,37]消费者可能会给不同的品牌分配不同的角色,把它们当作是彼此承诺的伙伴、基于利害关系的婚姻伴侣、甚至是被奴役的对象。[12]面对存在交换关系的品牌时,消费者会像对待商业伙伴一样,按照人际交换关系准则行动;而面对存在共有关系的品牌时,消费者会像对待朋友一样考虑其需求。[38]

品牌角色可以根据关系层级进行划分。任何两个实体之间的关系层级可以分为两种,一种是二者之间存在平等关系,另一种则是某一个体支配另一个体。[10]人际关系层级反映了社会关系的基本力量,[10]而消费者—品牌关系层级也是消费者与品牌进行互动的重要因素。根据关系层级,拟人化品牌角色可以分为伙伴角色(Partner Brand)和仆人角色(Servant Brand)。[13]伙伴角色关系是指品牌与消费者之间是平等关系,它们一起创造利益。而仆人角色关系是指品牌与消费者之间的关系由消费者占据支配与主导地位,品牌为消费者服务和创造价值。[13]在与伙伴角色的拟人化品牌互动的过程中,消费者可以建立平等的同伴关系,获得社会联系与归属感。在与仆人角色的拟人化品牌互动过程中,消费者可以获得类似于人际交往中的优势地位,在这种优势地位中消费者可以控制或影响他人,具有较高的社会权力和控制力。[39]

拟人化品牌在消费者—品牌关系中扮演的角色代表了与消费者之间的互动关系。在不同的心理状态下,消费者对不同的品牌角色也可能存在不同偏好。本文探讨了受到不同类型的社会排斥后,消费者的选择倾向。

3.假设推导

社会排斥会威胁到人们的关系需求(包括归属感和自尊)和效能需求(包括控制感和存在的意义)。[1]在不同类型的社会排斥下,人们受到威胁的基本需求不同。拒绝是对个体在一段关系或群体中的弱势地位的显性反馈,它确切地传达了个体没有被特定的人或群体所接受的信号。[2]这会强烈地阻止进一步的社交联系,使人们感到一种社会联系的损失。[25]因此,拒绝会威胁个体的关系需求,促使受社会排斥的个体与他人重建社会关系。[38]忽视是指人们所得到的表明自己缺乏社会联系的信号是间接含蓄、隐性的。[25]与拒绝不同,忽视是单边的,它减少了个体获取他人注意力的权力,[2]降低个体对环境和事物的控制感。忽视也是无形的,威胁到个体对自身存在价值的感受。[40]因此,忽视会威胁个体的效能需求,促使个体在关系中去寻求主导、权力和控制感。[41]

Williams 的需求强化假说强调,受到社会排斥的个体将根据自己受威胁的主要需求来应对社会排斥现象,帮助自己重获需求。[1,18]例如做出寻求社交替代物或非人类社交目标等应对行为。[42]人们寻求拟人化品牌的社会驱动因素包括社会联系的缺失(即社会排斥)。[29]赋予非人类物体以人格特征,在某种程度上可以满足受社会排斥的消费者对于归属感的寻求,进而提高其对拟人化品牌的偏好。[8]如果不同的社会排斥威胁到的基本需求不同,个体为了弥补这些需求所做出的拟人化品牌选择也会存在差异。

处于伙伴角色的拟人化品牌与消费者之间的关系是平等、合作的,消费者把它当作现实中的朋友、家人。[13]相比于仆人角色品牌,处于伙伴角色的品牌与个体的心理距离更近,解释水平更低,也更接近现实的社会距离。[43]受到拒绝的消费者在与伙伴角色品牌互动的过程中,可以建立与现实类似的平等同伴关系,[2]一定程度上重获缺失的社会联系和自尊感,弥补受威胁的关系需求。因此,受到拒绝的消费者更倾向于选择伙伴角色的拟人化品牌。而仆人角色的拟人化品牌是消费者利益的外包提供者,使得消费者在其与品牌的关系中处于支配地位。[13]受到忽视的消费者在与仆人角色品牌互动的过程中,可以获得类似于人际交往中的优势地位,实现在社会互动中的价值,具有较高的社会权力和控制力,[2]帮助他们满足受威胁的效能需求。因此,受到忽视的消费者更倾向于选择仆人角色的品牌。综上所述,本文提出如下假设:

面对不同的社会排斥类型,消费者基本需求受到不同的威胁,进而导致消费者对拟人化品牌角色的偏好有所不同。具体而言:受拒绝的消费者倾向于选择伙伴角色的拟人化品牌(H1a),这个过程受到关系需求威胁的中介作用(H2a);而受忽视的消费者则倾向于选择仆人角色的拟人化品牌(H1b),这个过程受到效能需求威胁的中介作用(H2b)。

Spencer等提出,调节设计可用于验证心理机制。通过操纵自变量和中介变量,可以对事件的因果链做出更强有力的推论。[44]以往许多研究都采用了这一方法。例如,Gino等在探索创造力和不道德行为之间的关系时,便使用调节设计操纵任务的道德合理化程度,对道德合理化的中介作用进行了检验。[45]

如果自变量对因变量影响的心理机制涉及到某种消费者感受或需求,操纵(增加或减少)该感受或需求会起到调节作用。Su等认为空虚感中介了社会排斥对高视觉密度产品偏好的影响,而减少空虚感的物理动作可以削弱此影响。[46]Chen等认为,相较于社会接纳,社会排斥影响拟人化品牌偏好的心理机制在于社会排斥会威胁到个体的归属需求。个体的归属需求是否通过其他形式得以满足,可以调节社会排斥的效应。[8]因此,如果社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好影响的心理机制是受威胁的需求存在不同,那么,对于受到拒绝或忽视的消费者而言,在接触拟人化品牌前,他们受威胁的需求是否有机会得到满足,就会对其品牌角色偏好产生调节作用。具体而言,如果受威胁的关系需求中介了拒绝对伙伴角色拟人化品牌偏好的影响,在接触品牌之前向受到拒绝的消费者提供满足关系需求的机会,他们则不再需要通过与伙伴角色的拟人化品牌建立联系来获得关系需求的满足,从而对伙伴角色的拟人化品牌不再具有更高的偏好。同理,如果受威胁的效能需求中介了忽视对仆人角色拟人化品牌偏好的影响,那么,当受到忽视的消费者获得满足效能需求的机会时,他们也不再对仆人角色的拟人化品牌产生更高的偏好。综上所述,本文提出如下假设:

在消费者接触拟人化品牌之前提供相应的需求满足机会,会削弱社会排斥类型对其拟人化品牌角色偏好的影响。具体来说,如果提供关系需求机会,受拒绝的消费者对伙伴角色品牌的偏好就会被削弱(H3a);而如果提供效能需求机会,受忽视的消费者对仆人角色品牌的偏好就会被削弱(H3b)。

综上,提出图1所示研究模型。

图1 研究模型

二、实验一:社会排斥类型的影响

1.预实验

预实验以品牌角色为自变量进行组间设计,目的是选择出合适的拟人化品牌角色材料。通过Qualtrics 平台进行数据收集,有效数据共计62 份,伙伴角色组29人,仆人角色组33 人。男性占比40.3%,女性占比59.7%,年龄分布在20-24 岁之间(M=22.06,SD=0.83)。

预实验中共有五种实验材料,分别为M&M's 巧克力豆、小爱音响、德国笑脸餐具、威猛先生清洁剂以及苏泊尔BB 杯。材料选择基于三个标准:(1)产品具有拟人化属性;(2)产品在市场中没有明显的伙伴或是仆人角色定位;(3) 尽量覆盖不同的产品品类。在预实验中,两组被试均会看到相同的五张产品图片,以及相应的文字描述。拟人化品牌角色操纵范式参考Aggarwal等的研究。[13]在伙伴角色组中,五个产品的文字描述强调“与您一起”的伙伴属性;而在仆人角色组中,五个产品的文字描述则强调“为您服务”或“服务于您”的仆人属性。被试需要针对每个产品,对七句话的认同程度进行七点评分(拟人化:“我觉得这个品牌像人一样”“我觉得这个品牌有自己的思想”,α拟人化=0.73;伙伴角色:“这个品牌像我的朋友和伙伴”“这个品牌会和我一起创造产品价值”,α伙伴角色=0.76;仆人角色:“这个品牌像为我服务的仆人”“这个品牌感觉上听从于我”,α仆人角色=0.89;喜好程度:“我喜欢这个品牌”),1=强烈反对,7=强烈同意。

预实验结果显示,M&M's 巧克力豆、德国笑脸餐具和威猛先生清洁剂这三种材料的拟人化角色操纵效果符合预期,且被试对于这三种材料的喜好程度不存在明显差异(p>0.05),可以在此基础上进行后续正式实验。

2.正式实验设计

实验一通过即时启动被试不同类型的社会排斥(拒绝或忽视),验证社会排斥类型对消费者拟人化品牌角色(伙伴或仆人)偏好的影响(H1a 和H1b)。

正式实验采用2(社会排斥:拒绝vs.忽视)×2(品牌角色:伙伴vs.仆人)的混合设计,被试间变量为社会排斥类型,被试内变量为拟人化品牌角色类型。在南方某大学图书馆进行了纸质问卷收集,共发放问卷60份,剔除无效问卷,最终获得59 份有效数据。男性占比28.8%,女性占比71.2%,年龄分布在17-26 岁之间(M=20.17,SD=1.93)。被试被随机分配到两组情境,拒绝组30 人,忽视组29 人。

问卷分为两大部分,第一部分是启动不同类型的社会排斥。方法改编自Molden等的研究,[25]要求被试在3-5 分钟左右,通过回忆写下一段曾经被明显地拒绝或是被隐性地忽视的经历。此后,问卷使用两个条目对社会排斥的操纵效果进行了测量(“你那时候感觉被忽视的程度”“你那时候感觉被拒绝的程度”),采用七点评分,1=不强烈,7=强烈。

第二部分是对被试的拟人化品牌角色偏好进行测量。拟人化品牌角色操纵范式同样参考Aggarwal等的研究。[13]实验材料由M&M's 图片以及文字描述组成,其中“与您一起,共同努力,为生活添加滋味”代表伙伴角色,而“服务于您,为您的生活添加滋味”代表仆人角色。该实验材料在预实验中的品牌角色操纵效果符合预期(α伙伴=0.81,α仆人=0.93)。每组被试均会看到两种角色的拟人化品牌,并分别做出评价。品牌偏好的测量条目改编自Chen等的量表,[8]包含三个条目,采用七点评分(“我喜欢这个品牌”“我觉得这个品牌很好”“我对这个品牌的看法是积极的”,1=强烈反对,7=强烈同意,α=0.95)。最后,被试报告了性别、年龄信息。

3.数据分析及结果

(1)操纵检验。在启动拒绝的情况下,被试的感知拒绝显著高于感知忽视(M拒绝=5.73,SD拒绝=1.34;M忽视=4.80,SD忽视=1.92;t29=2.54,p<0.05);而在启动忽视的情况下,被试的感知忽视显著高于感知拒绝(M拒绝=4.21,SD拒绝=1.84;M忽视=5.21,SD忽视=1.61;t28=2.65,p<0.05)。不同类型社会排斥的操纵成功。

(2)假设检验。2×2 重复测量方差分析结果表明,社会排斥的主效应不显著(M拒绝=4.54,SD拒绝=0.97;M忽视=4.80,SD忽视=0.86;F(1,57)=1.138,p=0.29),品牌角色的主效应也不显著(M伙伴=4.66,SD伙伴=1.35;M仆人=4.68,SD仆人=1.35;F(1,57)=0.040,p=0.84),但社会排斥和品牌角色的交互作用显著(F(1,57)=18.964,p<0.001),二者共同作用于品牌偏好。受到拒绝时,相比仆人角色品牌,被试对伙伴角色品牌的偏好显著更高(M伙伴=5.01,SD伙伴=1.27;M仆人=4.08,SD仆人=1.36;t29=2.87,p<0.01),假设H1a 成立;而受到忽视时,相比伙伴角色,被试对仆人角色的拟人化品牌的偏好显著更高(M伙伴=4.29,SD伙伴=1.35;M仆人=5.31,SD仆人=1.02;t28=-3.31,p<0.01),假设H1b 成立。结果如图2所示。

图2 实验一:社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好的影响

4.讨论

实验一结果表明,不同的社会排斥类型引起消费者不同的拟人化品牌角色偏好。具体来说,受到拒绝的被试偏好选择伙伴角色品牌,而受到忽视的被试则偏好选择仆人角色品牌。然而,实验一将品牌角色作为被试内变量,每组被试均会看到两种角色的拟人化品牌,并对它们分别做出评价。这样的设计存在一定的不足。例如,被试的反应可能会受到品牌呈现顺序的影响,在实验中可能形成疲劳效应,或对同时呈现的两种类似品牌的评价差异不明显等。在后续实验中,我们将采取被试间设计,将品牌角色作为被试间变量,减少相应的实验误差。

三、实验二:需求威胁的中介作用

实验二的研究目的包括:第一,检验实验一中结论的稳健性(H1a 和H1b);第二,探讨社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好影响的心理机制,检验不同的社会排斥(拒绝或忽视)是否会威胁到消费者不同的需求(关系或效能需求),进而导致其产生品牌角色偏好差异(H2a 和H2b)。

1.正式实验设计

我们对实验二做了以下三点修改。第一,根据Wan等的研究[23]使用在线社交网络场景启动不同类型的社会排斥。第二,采用了另一个品牌类别——德国笑脸餐具。第三,将品牌角色改为被试间变量。

实验二采用2(社会排斥:拒绝vs.忽视)×2(品牌角色:伙伴vs.仆人)的被试间设计。在南方某大学课室进行了纸质问卷收集,共发放问卷140 份,剔除无效问卷,最终获得134 份有效数据。男性占比53.7%,女性占比46.3%,年龄分布在18-23 岁之间(M=20.35,SD=1.03)。被试被随机分配到四组情境中,拒绝—伙伴角色组33 人,拒绝—仆人角色组34 人,忽视—伙伴角色组35 人,忽视—仆人角色组32 人。

正式问卷分为三部分,第一部分是启动不同类型的社会排斥。被试被要求想象他们浏览了一个新的社交网站,发现了三个他们感兴趣的人,并向他们发送了好友请求。在拒绝情境中,告知被试他们的好友请求被三个人明确表示拒绝。在忽视情境中,则告知被试他们的好友请求过了很长一段时间都没有得到回复。进而要求被试详细描述他们在相应情境中的感受,并完成与实验一中相同的操纵检验问题。

在问卷的第二部分,根据Williams 和Wesselmann等的研究,[18,47]测量被试的关系需求和效能需求。拒绝组和忽视组的被试都需要完成12 道七点评分题目(例如:“我觉得我被他人所喜欢”“我没有安全感”“我觉得我有能力很明显地去改变一些事情”“我觉得自己的存在毫无意义”),1=强烈反对;7=强烈同意。

第三部分是对被试的拟人化品牌角色偏好进行测量。实验材料由德国笑脸餐具图片以及文字描述组成,其中代表伙伴(仆人)角色的文字描述为“我们是阳光爱笑的餐具大家庭,与您一起,享受美味佳肴(服务于您,给您带来品尝美食的乐趣)”。不同组被试会看到处于不同角色的拟人化品牌,并对其做出评价。品牌偏好的测量条目与实验一相同。随后,被试回答了拟人化及品牌角色的操纵检验问题,并报告自己的性别、年龄信息。

2.数据分析及结果

(1)操纵检验。首先,在启动拒绝的情况下,被试的感知拒绝显著高于感知忽视(M拒绝=6.03,SD拒绝=1.02;M忽视=4.16,SD忽视=1.75;t66=8.69,p<0.001);而在启动忽视的情况下,被试的感知忽视的确显著高于感知拒绝(M拒绝=4.58,SD拒绝=1.50;M忽视=5.18,SD忽视=1.33;t66=-4.18,p<0.001)。其次,被试对于实验材料的拟人化程度感知显著大于平均值(M=4.78>4,SD=1.01,t133=8.89,p<0.001)。此外,伙伴角色组的被试对品牌的伙伴角色感知显著高于仆人角色感知(M伙伴=4.60,SD伙伴=1.06;M仆人=3.32,SD仆人=0.90;t67=9.83,p<0.001);而仆人角色组的被试对品牌的仆人角色感知则显著高于伙伴角色感知(M伙伴=3.64,SD伙伴=1.05;M仆人=4.36,SD仆人=0.96;t65=-4.77,p<0.001)。实验二对社会排斥类型、品牌拟人化和品牌角色的操纵均有效。

(2) 假设检验。为了验证假设H1a 和H1b 的稳健性,实验二先进行了2×2 双因素方差分析。结果表明,社会排斥的主效应不显著(M拒绝=4.99,SD拒绝=0.80;M忽视=5.08,SD忽视=0.72;F(1,130)=0.770,p=0.38),品牌角色的主效应也不显著(M伙伴=5.10,SD伙伴=0.68;M仆人=4.97,SD仆人=0.83;F(1,130)=1.091,p=0.30),但社会排斥和品牌角色存在显著的交互作用(F(1,130)=26.924,p<0.001)。当受到拒绝时,被试对伙伴角色品牌的偏好显著高于对仆人角色品牌的偏好(M伙伴=5.36,SD伙伴=0.59;M仆人=4.62,SD仆人=0.80;95%CI=[0.18,0.85],p<0.01),即H1a 成立;而当受到忽视时,被试对仆人角色品牌的偏好显著高于对伙伴角色品牌的偏好(M伙伴=4.85,SD伙伴=0.67;M仆人=5.34,SD仆人=0.68;CI=[-1.06,-0.39],p<0.001),即H1b 成立(如图3所示)。

图3 实验二:实验一结果的重复验证

根据本文对中介效应的推测,品牌角色实际上调节了受威胁的需求对品牌偏好的影响。受拒绝的消费者由于关系需求受到威胁,偏爱伙伴角色品牌,这表明只有在消费者面对的是伙伴角色品牌时,受威胁的关系需求才正向预测品牌偏好;同理,只有在消费者面对的是仆人角色品牌时,受威胁的效能需求才正向预测品牌偏好。因此,运用SPSS 中Hayes PROCESS Macro有调节的中介模型15(调节变量为品牌角色) ,[48]计算5000 个Bootstrap样本的经过偏差校正的95%置信区间,检验社会排斥类型对拟人化品牌偏好影响的中介机制。结果表明,面对伙伴角色品牌时,关系需求对品牌偏好的间接影响显著(b=-0.25,se=0.11,95% CI=[-0.53,-0.08]),效能需求的间接影响不显著(b=0.03,se=0.09,95% CI=[-0.13,0.25])。而面对仆人角色品牌时,关系需求的间接影响不显著(b=-0.14,se=0.09,95% CI=[-0.36,0.01]),效能需求的间接影响显著(b=-0.24,se=0.12,95% CI=[0.07,0.54])。模型加入中介变量后,社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好的直接效应变得不显著(b=0.18,se=0.18,95% CI=[-0.18,0.54])。结果显示,关系需求在拒绝型社会排斥和伙伴角色品牌偏好之间起到中介作用,而效能需求在忽视型社会排斥和仆人角色品牌偏好之间起到中介作用,且均为完全中介。假设H2a 和H2b 成立。

3.讨论

实验二重复验证了假设H1a 和H1b,并且发现需求威胁的完全中介作用,即不同类型的社会排斥会威胁到个体不同类型的基本需求,进而导致产生不同拟人化品牌角色偏好。具体来说,拒绝主要威胁关系需求,使得消费者倾向于选择可以弥补关系需求的伙伴角色品牌;而忽视主要威胁效能需求,使得消费者对于可以弥补效能需求的仆人角色品牌有更高的偏好。接下来,实验三将通过探讨品牌选择前需求满足机会的调节效应,进一步验证社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好影响的内在机制。

四、实验三:需求满足机会的调节作用

实验三通过提供给被试不同的需求满足机会,为社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好影响的内在机制寻求支持,即在提供关系需求机会的情境下,受拒绝的消费者对伙伴角色品牌的偏好会减弱(H3a);而在提供效能需求机会的情境下,受忽视的消费者对仆人角色品牌的偏好会减弱(H3b)。

1.正式实验设计

实验三区分拒绝和忽视两种社会排斥情境,并结合需求满足机会和品牌角色,划分八种不同的情境,如表1所示。其中受到拒绝型社会排斥的被试被分为四组,采用2(关系需求机会:有 vs.无)×2(品牌角色:伙伴vs.仆人)的被试间设计;受到忽视型社会排斥的被试同样被分为四组,采用2(效能需求机会:有 vs.无)×2(品牌角色:伙伴vs.仆人)的被试间设计。

表1 实验三:8种不同的实验情境

实验三在南方某大学教室进行纸质问卷实验,共发放问卷280 份,剔除无效问卷,最终获得246 份有效数据,男性占比68.3%,女性占比31.7%,年龄分布在17-24 岁之间(M=19.11,SD=1.10)。这些被试被随机分配在八种不同情境中。

正式问卷分为三个部分。第一部分是不同类型社会排斥的启动,操纵方法与实验二相同。第二部分进行了调节设计,[44]提供不同的需求满足机会(关系需求,效能需求,以及与目标需求无关的控制组),并告知被试该部分是一个无关的认知智力任务。第三部分是对品牌角色偏好的测量,方法与先前的实验保持一致,但材料更换成了威猛先生清洁剂。其中代表伙伴(仆人)角色的文字描述为“我是家居清洁专家威猛先生,与您一起,让家里变得干净整洁(为您服务,让您的家里变得干净整洁)”。

关系需求包括归属感和自尊。在实验三中,采用自尊代表被试的关系需求。在提供关系需求机会的情境中,被试需要在两分钟内完成一个词语配对任务,[49]在16个词语中找出尽可能多的反义词配对。指导语告诉被试,有调查显示在两分钟内能完成的平均水平是找出三对反义词,找出的反义词越多说明个人能力越出色,这使得被试相信自己表现出色,增强他们的自尊感受。随后被试需要完成一个回忆任务,回忆并记录下他们骄傲和自豪的一段经历。

效能需求包括控制感和存在的意义。在实验三中,采用控制感代表被试的效能需求。在提供效能需求机会的情境中,被试需要完成一个词语搜索任务,[50]在十个词语中找出六个与权力或控制相关的词语(如权威、老板、控制等)。此后,被试需要回忆并记录下一段他认为自己比别人更有控制感的经历。[51]

在无需求满足机会的控制组情境下,被试被要求完成与关系需求和效能需求均无关的任务。他们需要在16 个涉及食品、服饰、电器和动物的词语中找出属于水果的词语,随后回忆并记录下自己最近去奶茶店购买饮品的经历。

2.数据分析及结果

(1)操纵检验。首先,在启动拒绝的情况下,被试的感知拒绝显著高于感知忽视(M拒绝=5.25,SD拒绝=1.14;M忽视=4.09,SD忽视=1.31;t119=9.84,p<0.001);而在启动忽视的情况下,被试的感知忽视显著高于感知拒绝(M拒绝=4.19,SD拒绝=1.37;M忽视=4.74,SD忽视=1.15;t125=-5.19,p<0.001)。其次,被试对于实验材料的拟人化程度感知显著大于七点评分的平均值(M=4.64>4,SD=0.97,t245=10.31,p<0.001)。此外,伙伴角色组的被试对品牌的伙伴角色感知显著高于仆人角色感知(M伙伴=4.40,SD伙伴=1.01;M仆人=3.53,SD仆人=0.94;t124=9.99,p<0.001);而仆人角色组的被试对品牌的仆人角色感知显著高于伙伴角色感知(M伙伴=3.61,SD伙伴=0.86;M仆人=4.33,SD仆人=1.05;t120=-7.03,p<0.001)。社会排斥类型、拟人化和品牌角色的操纵均有效。

(2)假设检验。为了验证假设H3a 和H3b,实验三针对拒绝组和忽视组被试分别进行了2×2 双因素方差分析。对于拒绝组被试而言,因变量是被试对品牌的偏好评价,组间自变量是关系需求机会(有/无)和拟人化品牌角色类型。而对于忽视组被试而言,因变量是被试对品牌的偏好评价,组间自变量是效能需求机会(有/无)和拟人化品牌角色类型。

针对拒绝组被试的分析结果显示,关系需求机会的主效应不显著(M有=4.51,SD有=0.68;M无=4.51,SD无=0.76;F(1,116)=0.003,p=0.96),品牌角色的主效应显著(M伙伴=4.68,SD伙伴=0.66;M仆人=4.33,SD仆人=0.74;F(1,116)=8.417,p<0.01)。更重要的是,关系需求机会和品牌角色之间存在显著的交互作用(F(1,116)=12.555,p<0.01)。当被试受到威胁的关系需求没有被满足(即被试处于无关系需求机会的控制组)时,与实验一结果一致,受拒绝的被试对于伙伴角色品牌的偏好更高(M伙伴=4.90,SD伙伴=0.55;M仆人=4.11,SD仆人=0.74;95%CI=[0.45,1.13],p<0.001)。然而,当得到关系需求满足的机会时,被试对于伙伴和仆人这两种品牌角色没有明显的偏好差异(M伙伴=4.47,SD伙伴=0.69;M仆人=4.55,SD仆人=0.67;95%CI=[-0.42,0.26],p=0.65),如图4a所示,符合预期假设H3a。

图4 实验三:需求满足机会的调节作用

针对忽视组被试的分析结果显示,效能需求机会的主效应不显著(M有=4.52,SD有=0.61;M无=4.65,SD无=0.75;F(1,122)=1.580,p=0.21),品牌角色的主效应显著(M伙伴=4.41,SD伙伴=0.67;M仆人=4.76,SD仆人=0.66;F(1,122)=10.195,p<0.01)。同样地,效能需求机会和品牌角色的交互作用显著(F(1,122)=12.686,p<0.01)。当被试受到威胁的效能需求没有被满足(即被试处于无效能需求机会的控制组)时,与实验一结果一致,受忽视的被试对仆人角色品牌的偏好更高(M伙伴=4.28,SD伙伴=0.69;M仆人=5.04,SD仆人=0.62;95%CI=[-1.08,-0.44],p<0.001)。然而,当得到效能需求满足的机会时,被试对仆人角色品牌的偏好被消除,伙伴和仆人这两种品牌角色间不存在偏好差异(M伙伴=4.54,SD伙伴=0.64;M仆人=4.50,SD仆人=0.59;95%CI=[-0.27,0.36],p=0.79),如图4b所示,假设H3b 得到验证。

3.讨论

实验三结果显示,受拒绝和受忽视的消费者存在对拟人化品牌角色偏好的差异,其内在机制可以用不同类型的社会排斥威胁到不同的基本需求来解释。提供不同的需求满足机会对消费者的品牌偏好存在调节效应。具体来说,提供关系需求机会可以消除拒绝对伙伴角色品牌偏好的影响,提供效能需求机会可以消除忽视对仆人角色品牌偏好的影响。

五、结论与讨论

1.总体讨论

本文基于现实生活中常见的社会排斥现象(显性拒绝和隐性忽视),从关系层级角度出发,将拟人化品牌在消费者—品牌关系中扮演的角色分为伙伴角色和仆人角色两类,并通过三个实验探讨了社会排斥类型对消费者拟人化品牌角色偏好的影响,及其内在机制和调节效应。

研究结果表明,不同类型的社会排斥会引发消费者对拟人化品牌角色的不同偏好。其中受拒绝的消费者更喜欢伙伴角色的拟人化品牌,而受忽视的消费者则更喜欢仆人角色的拟人化品牌(实验一)。其心理机制在于不同的社会排斥类型会威胁不同的消费者需求,拒绝主要威胁消费者的关系需求,而忽视主要威胁消费者的效能需求,进而产生品牌角色偏好差异(实验二)。此外,需求满足调节社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好的影响。具体而言,在提供关系需求机会的情境下,受拒绝的消费者对伙伴角色品牌的偏好会减弱;而在提供效能需求机会的情境下,受忽视的消费者对仆人角色品牌的偏好会减弱(实验三)。

Williams在2009年提出了需求—威胁时间模型,认为个体在经历社会排斥后会依次进入三个应对阶段:反射阶段、反省阶段和退避阶段。其中处于反省阶段的个体遭受到排斥事件,对其发生原因和重要性进行评估。同时,个体的四种基本需求:归属感、自尊、控制感、存在的意义受到威胁,积极情绪减少,消极情绪增加。[18]根据需求强化假说,在反省阶段,受到社会排斥的个体将按照补偿最明显受到威胁的需求来进行感受、思考和行动,做出相应的反应来应对排斥事件。[1]因此,社会排斥在不同情境下可能会引起不同的反应。当关系需求中的归属感和自尊遭受威胁时,会激发个体做出某些消费选择来增加他们再次融入群体的可能性。而当效能需求中的控制感和存在的意义受到威胁时,个体的消费选择会侧重于如何重获控制感和对自我存在的认知。

受社会排斥的消费者对拟人化品牌的偏好是关系促进的补偿性消费行为。[52]本文发现,在不同的社会排斥下,消费者偏好不同的拟人化品牌角色,而需求威胁在其中起到完全中介作用。因此,可以从需求强化假说的视角来理解社会排斥类型和拟人化品牌角色之间的关系。受到拒绝或忽视的消费者试图弥补受到威胁的相应需求,进而导致拟人化品牌偏好差异的产生。

自Blackston提出品牌关系这一概念起,[53]品牌理论研究便围绕着品牌与消费者的关系展开。在消费者—品牌关系中,品牌角色起到重要的作用。[12,36,37]本文根据消费者—品牌关系层级将品牌角色划分为:与消费者之间存在平等关系的伙伴角色品牌和为消费者服务、受消费者支配的仆人角色品牌。[13]这两种不同的品牌角色可以让消费者置身于不同的关系层级中,满足相应需求,导致受到不同类型社会排斥的消费者产生不同的拟人化品牌角色偏好。本文发现,受拒绝的消费者倾向于选择伙伴角色品牌,从平等关系中获得关系需求的满足;而受忽视的消费者则更青睐仆人角色品牌,从对品牌的支配和控制中获得效能需求的满足。这些结论进一步为拒绝和忽视对消费行为的差异化影响,[2,26,27]需求强化假说,[1]以及补偿性消费的相关研究[8,42]提供了证据。

关于社会排斥类型和拟人化品牌角色偏好之间的关系,基于需求强化假说还有其他的探索空间。随着覆盖场景和形式的多样化,社会排斥可以在拒绝和忽视上进一步细分,进而威胁到更具体的需求。例如,职场合作中对员工能力的贬低,可被视为一种伤害自尊的社会排斥,严重威胁个体的自尊需求。此时,消费者的品牌角色偏好可能与归属感需求受威胁的消费者不同。自尊受损的消费者将更渴望通过品牌角色,在消费者—品牌关系中收获尊重和赞扬;而归属感受损的消费者则将更渴望获得品牌角色所带来的社会联系。[8,54]需要做出更具体的品牌角色定位,以引导消费者决策。

2.理论贡献

本文的理论贡献主要体现在以下三个方面。首先,在社会排斥和消费者行为学的交叉领域,现有研究多着眼于探索社会排斥相较于社会接纳对消费行为的不同影响。[7-9,21-23]本文则具体细分了拒绝和忽视两种社会排斥类型,并将产品作为与消费者建立关系的主体,探讨了社会排斥类型对消费者拟人化品牌角色偏好的影响,并在此基础上揭示了该影响的内部机制和调节效应,对于社会排斥发生后的补偿性消费进行了一定的补充和扩展。

其次,本文同时考虑了社会排斥威胁到的两种个体需求(包括关系需求和效能需求),借此来解释不同类型社会排斥与品牌角色偏好之间的因果关系。关于社会排斥影响的内在机制,以往研究大多只考虑最为普遍的归属需求,[8,54]忽略了社会排斥威胁到的其他需求,以及导致的不同行为反应。为了弥补自身需求,受到不同类型社会排斥的消费者将倾向选择不同角色的拟人化品牌,该结论既解释了排斥类型对拟人化品牌角色偏好的影响机制,又为探索消费者选择拟人化品牌的动机提供了新的思路。

最后,现有研究主要集中在一些外在维度变量(如适合人类模式的产品特征[36]和产品外观设计[55]等)对拟人化营销效果的影响,而较少探讨社会维度变量(如消费者社会差异和消费者—品牌关系)的作用。缺乏社会联系等社会因素在个体产生拟人化动机的过程中扮演着重要角色,[29]消费者—品牌关系层级影响消费者和品牌的互动关系。[13]基于此,本文从不同类型的社会排斥出发,立足于关系层级角度,对影响拟人化营销效果的社会维度变量进行了探索。研究发现拟人化营销效果受消费者在社会关系中的状态(受到拒绝或忽视),以及消费者—品牌关系中的品牌角色(伙伴和仆人)的影响,丰富了现有的拟人化研究。

3.营销启示

本文为企业制定营销方案提供了有益的借鉴和启示。研究发现,面对不同的社会排斥类型,消费者对拟人化品牌角色的偏好有所不同。基于此,企业首先需要考虑到目标消费者的社会心理状态,基于他们所面对的差异化社会排斥情境制定针对性的拟人化营销方案。一方面,营销人员可以根据受到不同社会排斥群体的特征,塑造不同的品牌角色,促进他们对品牌的偏好和购买意愿。例如,在秋招求职季、留学申请季等容易受到拒绝的时间节点向学生群体投放伙伴角色的拟人化品牌广告,在可能呈现出拒绝信息的会员制场所(如Netfilx 视频网站、Costco商场、奢侈品卖场等)宣传伙伴角色品牌。而随着时间、市场、业务发展发生变化,品牌的目标顾客范围也逐渐扩大。针对曾经忽视某一群体消费需求的产品品类(如女性运动服饰、男性美妆等),营销人员可以通过强调品牌的仆人角色进行拟人化营销,增强受到忽视的群体对于产品的关注和选择,扩大市场份额。另一方面,消费者遭受的社会排斥可以扩展到服务情境中来,指导企业在服务失败后根据顾客的品牌角色偏好进行补救。具体而言,在受消费者青睐的服务场所(如餐馆、专卖店、酒店、电商平台等),顾客经常会遇到被服务人员冷落或要求被服务人员拒绝的情境。企业可以针对受忽视和受拒绝的顾客分别给予不同类型的补偿(如为受忽视的顾客赠送弯腰鞠躬的仆人角色玩偶,为受拒绝的顾客献上伸手拥抱的伙伴角色小礼物),或采取不同角色的品牌沟通形式,来弥补服务失败造成的消极后果。例如,对于电商平台中客服无法及时回复顾客消息的忽视情境,“三只松鼠”品牌便常常选择仆人角色口吻,如“对不起主人,让您久等了”,以获得消费者对于服务不周的谅解和对品牌的喜爱。

其次,企业开展拟人化营销活动时,可以采用新的变量进行市场细分。以伙伴角色为定位的拟人化品牌,可以在市场推广时优先选择在生活中容易受到拒绝的消费者群体,如销售人员、外来人口等;而以仆人角色为定位的拟人化品牌,则可以在市场推广时面向在生活中容易受到忽视的消费者群体,如职场新人、蓝领阶层等。

另外,本文也为企业应重视消费者需求提供了新证据。社会排斥类型对拟人化品牌角色偏好影响的内在机制是受威胁的主要需求不同,而在品牌选择前提供相应的需求满足机会能削弱社会排斥类型的效应。因此,对于那些经营场所较可能出现社会排斥(餐厅、商场、会所等)的企业,它们应该重点关注消费者受到威胁的基本需求,在营销方案施行和品牌设计时以不同的需求满足为诉求(如使用夸赞式语言在服务过程中满足消费者自尊等),使目标消费者在与企业或其品牌发生联系的过程中减少自己的社会排斥之感,从而对企业或品牌产生积极印象,增加顾客购买与顾客忠诚,而不是转向可以提供需求满足机会的竞争对手品牌。