再造植物身体:从吴其濬到胡先骕

胡凤松 潘天舒

摘 要:从植物书写的角度讨论吴其濬(1789 - 1847)和胡先骕(1894 - 1968)所面对和呈现的植物身体以及背后的时代变革。认为吴其濬时代的植物身体是流动的身体,是人体的同构。但到了胡先骕时代,研究者用一整套技术手段,分离和固定植物身体,由此生产出一种普遍的植物身体。同时,由于植物和人分离,植物身体成为被操控、被改造和被利用的对象。

关键词:植物身体;植物学;技术

中图分类号:C958 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)05 - 0050 - 09

美国学者任达(Douglas R.Reynolds)在《新政革命与日本》中做出了大胆的论断:“在1898年百日维新前夕,中国的思想体系和体制都刻板地遵从了中国人特有的源于中国古代的原理。仅仅12年后,到了1910年,中国人的思想和政府体制,由于国外的影响,已经起了根本性的变化。从根本含义来说,这些变化都是革命性。” [1]251这一论断虽然粗疏,没有考察思想和体制的细节及转变的过程,但大体上可以判断:对于中国而言,晚清民国是一个充满革命性的时代。本文从植物书写的角度,通过对比和分析处在特定语境中的吴其濬(1789 - 1847)和胡先骕(1894 - 1968)在各自学术研讨中所面对和呈现的植物身体,从一个侧面来呈现这一历史性变革所带来的影响。

从栗山茂久(Shigehisa Kuriyama)始,中西方文化中感知和认识到的人身体差异有了较为充分的讨论[2],但对于植物身体的讨论还非常少。而且在栗山茂久看来,“比较研究身体认知的历史迫使我们不断重新检视我们认知与感受的习惯,并且加以想象不同的存在方式——以全新的方式体验世界”[2]256。顺着这一思路,对植物身体进行检视显得非常有必要,是对人的存在方式、人和植物的关系的审视。本文选取了两个具有代表性的人物,清代的状元和植物学家吴其濬和近代的植物学家胡先骕为考察对象,辨析了两者所面对的植物身体的区别。本文认为吴其濬时代的植物身体是流动的身体,是人身体的同构;但到了胡先骕时代,研究者用一整套技术手段,分离和固定植物身体,由此生产出一种普遍的植物身体。同时,由于植物和人分离,植物身体成为被操控、被改造和被利用的对象。

一、植物学的一套技术:普遍化的植物身体

让 - 雅克·卢梭(Jean - Jacques Rousseau,1712—1778)在《植物学常用术语词典》(Dictionnaire des termes dusage en botanique)的导言中对林奈(Carl Linnaeus,1707 - 1778)创立的植物命名法倍加推崇,认为林奈“创造了一门可以说是全新的植物学的语言,这一语言对于植物学研究来说,就如同代数之于几何学一样重要”[3]2 - 3。在林奈之前,植物的命名没有统一的规则,并不存在共同认可的名称清单。在1753年发表的《植物种志》(Species Plantarum)中创立的双名法改变了这一局面,沿用至今且成为植物命名的国际通用法则。在这套命名法则中,植物的名字需要用拉丁文书写,至少包括两部分,一是属名,二是种名,有时还需要在这之后加上发现者的人名缩写。孟悦认为林奈力图为植物建立一套理性化的命名,完全脱离各地各种语言的常用名称和历史文化内涵[4]413 - 414。林奈命名法最大的特征为系统化,即每一种植物(在这里以林奈的“物种”为基本单位)都可以在这一命名系统中找到属于自身的独一无二的名字,从而确立自身在自然界的位置。卢梭在《植物学通信》这本通过书信向表妹教授植物学知识的书中这样说道。

我教给你这些林奈的命名并不是沒有意义的,尽管这些都是拉丁名称。这些名称是唯一在整个欧洲都被接受的,而且借助这些名称,我们可以确保所有国家的植物学家们都能理解。在林奈之前,每个植物学家都有自己的命名方法,那些命名几乎全都由冗长的短语构成;必须知道所有的名字,才能与这些植物学家或者他们的学生交流,这对于记忆是一种折磨,对于科学则是一种损失。法语名称同样免不了这些缺点;每个省、每个庄园、每个行业都有自己的命名,彼此全都不同。……总之,在随意而非系统给出的名称中,一切都混淆不清。因此,必须知道林奈的那些命名,以便摆脱常用名称模棱两可的状况。[3]110 - 111

这种命名是将植物作为科学对象的第一步也是最为重要的一步,如卢梭所言的 “全新的植物学的语言”可以让人们无论在何地对何种植物用共通的语言交流和谈论植物。由此,关于植物的普遍化的知识得以可能出现,这种知识不再需要个人独特的生活经验、独特的地方知识的参与,而要在最普遍的意义上寻得共识。这是普遍化的植物身体出现的必不可少的条件。

林奈的另一重大贡献是植物分类学。林奈根据植物雄蕊的数目和相对位置将植物安排在24个纲(class)中,继而根据雌蕊的数目和位置将纲分成65个目(order),又继续通过其他特征区分特定的属(genera)和特定的种(species),每一个属都由数个具有相同特征的种组成。林奈承认他的方法并未反映任何“真正的”自然秩序,而是一种“人工”体系,他毕生都在追求“自然的”体系,但最终结果不甚理想[5]7。林奈的这一分类体系也被后来的学者归入到“人为分类系统”。所谓人为分类系统,即是人工体系,是一种组织、检索信息的方式,其并不对该体系所界定和排序的族群之间的“真实”或“实际”关系下结论。而“自然分类系统”或“自然体系”是试图反映自然中的“实际”关系。这种实际关系是建立在达尔文进化论的基础上,达尔文(Charles Robert Darwin,1809—1882)的生物进化论提出任何生物有其起源、进化和发展过程,物种是变化发展的,各类生物间有或远或近的亲缘关系。植物分类学家认为分类系统应该体现出植物间各类的亲缘关系,由此而产生的分类系统即为“自然分类系统”,如德国艾希勒(A. W. Eichler)的系统和德国的恩格勒(A. Engler)系统。

不管是人工分类系统和自然分类系统,其分类的依据都建立在植物的器官、组织之上,包括雌蕊、雄蕊、花、果实、种子、子叶、胚珠、子房、孢子、根、茎、叶等。根据这些结构的有无或特征归入相应的纲、目、科、属、种。其区别在于,人工分类系统和日常生活经验的关系较为紧密,仅仅根据雌雄蕊就可以确立植物的纲和目,是一种便于掌握的方法,为“业余爱好者、旅行者和园丁提供了一种简单、实用的方法” [5]5。但林奈的分类系统由于过于人为,是“出于实用目的而非就全植物各部科之亲缘加以精密之研究而设立之绝对自然系统” [6]176,故而后来的学者不再采用。旨在将植物放入到演化序列、构建起亲缘关系的自然分类系统后来居上,取代了人工分类系统。这种取代,使得基于日常生活经验感受到的植物知识更加彻底地从植物学知识中剥离,追求“绝对自然”而形成的植物秩序并非“自然”本身而是在达尔文进化论的基础上排列。

实际上,林奈的分类法已经初步脱离了日常生活经验,借助人为挑选出来的雄蕊和雌蕊的特征作为植物分类的主要依据。而和人类生活经验高度相关的植物的用途——这也是林奈之前的植物分类中经常使用的——被林奈抛弃。在蒋澈看来,这种分类是“独立于某种自然志文本的,是可以应用于任何‘自然物的,也即可以普遍地运用于任何一种让自然志家感兴趣的矿物、植物或动物,……是一种普遍的、抽象的自然物的信息项目集合”;同时,林奈在植物可以提供的味觉、触觉、嗅觉、视觉等多方面的信息中,仅仅以视觉作为分类的根据[7] 214 - 219。味覺、触觉、嗅觉等方面的个体差异性大,如果借助这些作为分类的依据,个人日常生活经验必定融入分类之中,这与林奈所追求的一种普遍性的、抽象性的分类系统背离,自然是要被排除在外的。自然分类系统在林奈的基础上走得更深,将林奈分类系统中的“人为因素”清除,以视觉为依据,以达尔文的进化论为基础,构建出更抽象、更普遍的植物秩序。这一秩序不需要人的日常经验的参与,自成体系。

基于植物分类体系和植物命名法,产生了一套植物学的工作/实践方式:采集植物,制作植物标本,用肉眼或借助显微镜等仪器观察植物的器官、组织、细胞等组成结构,描述,在分类系统中找到恰当的位置,命名(如果是还未被命名的新种)。这一工作方式将植物身体固定,再借助视觉上的鉴定,找到那些在植物上普遍存在的结构,以此作为分类的根据。在此基础上,植物在一套抽象化、普遍化的分类系统中找到自身的位置。

由此,借助双名法的命名、抽象化和普遍化的分类系统、植物学的工作/实践方式这一套植物学的技术,生产出了一种普遍的植物身体。这种植物身体植根于视觉上可以观察到的植物组成结构,即根、茎、叶、花、果实等。这种植物身体是分析式的、解剖式的,将个体经验排除在外,适用于地球上的每一株植物(区别只是有无这个结构而已)。故而在中国第一部西方植物学译作《植物学》中,译者李善兰在原作之外加上了这样一句话,“考千万种而忽略,不如考一种而详细” [8],即是这种普遍身体的反映。

二、人与植物关系的重构:以胡先骕的植物研究实践为例

1913 - 1916年,胡先骕在美国加利福尼亚大学农学院森林系学习,获农学学士学位。回国工作一段时候后又于1923 - 1925年在美国哈佛大学学习,获硕士和植物分类学博士学位。他在美国大学接受了系统的植物学教育,继承了西方植物学的知识体系以及生产这套知识体系的体制包括仪器、标本室、实验室、工作方式等,将其引入到中国。

1922年他回忆起自己14岁(1907年)在洪都中学接受的生物学教育时,他写道:“吾国号称兴办新式教育有年,实则海内所风行者,皆一种畸形之教育也。……尝忆十三四在中学肄业时,物理、化学、植物、动物,皆有一老师讲授,……于植物则谓有食人树……” [9] “食人树”颇具中国古典文类中的“传奇”色彩。在王世贞(1526 - 1590)为李时珍(1518 - 1593)的《本草纲目》撰写的序中,盛赞《本草纲目》“上自坟典,下及传奇,凡有相关,靡不备采”[10],在这种植物身体固定的描述和认识范式下,只要相关的都可以成为认识植物的途径和对象。但是在普遍的植物身体之下,这显然是不能被容纳的。

同样在1922年,胡先骕在《学衡》杂志上连载《浙江采集植物游记》,为在浙江采集植物的记录。这篇文章表述的植物身体非常奇特,摘录一段如下。

九月二十四日,星期五。晨六钟起程,行五里至大坵田,又五里至库武口,取道皆沿溪而下。山谷极幽仄,磴路极峻。草木极蒙密,风景阴森逼人。一路乔木参天,青栎苦槠之属甚众。尤以一种大栗树 Castanopsis tibetana, Hance 高干凌云,叶大近尺,远望如楠木,果苞及果大小形状皆如常栗,高可五六十尺,径一二尺,盖美材也。又行十五里,至陈山后村,再行二里,上以岭,高二千三百五十尺,趣下三里至吴岱,于方姓家午餐。吴岱高一千七百五十尺,午后下岭入谷行十里抵黄庄桥,高一千一百尺。又行十五里至白墓村,时已五钟半矣,馆于李瓇轩家,白墓高出海面者一千尺。道中复见有猴欢喜树,大栗犹多,盖观泉境内,高一二千英尺之大山谷,皆盛产之也。松龙二邑之间,大桥甚多,上皆有华美修洁之桥,亭为行旅憇息之资。此间与温州习俗同。自八月十一日起,即祭中秋矣。物候阴翳多风,行路极爽,惟路较长,稍觉疲乏耳。[11]

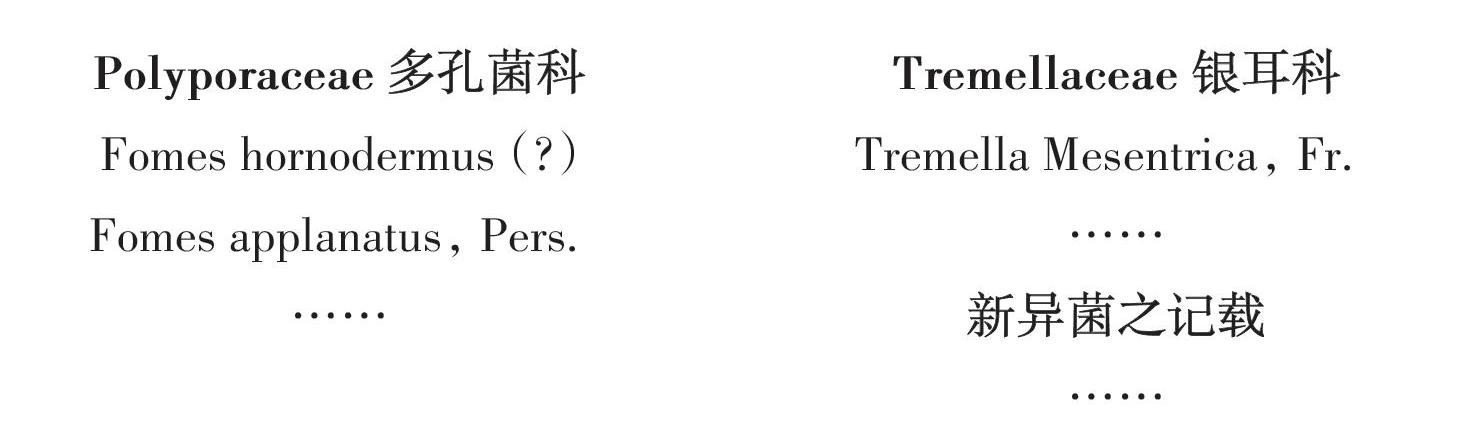

孟悦认为《浙江植物采集游记》采用了欧洲采集记的结构方式,以日期和行程为线索;同时,写得像游记,加入了中国古典游记的审美[4]444。也就是说,在这次写作中,胡先骕并没有剥离个人经验,在普遍的植物身体和个人经验的交织中形成了巨大的张力。鲁迅批评这种写法“不通”[12]145。不管胡先骕有没有看到鲁迅的文章,可以肯定的是这种写作在胡先骕留下的植物学文字中再也没有出现。在1923年发表的《江西菌类采集杂记》[13]中,胡先骕呈现了一种普遍的植物身体:

[Polyporaceae 多孔菌科

Fomes hornodermus (?)

Fomes applanatus, Pers.

……][Tremellaceae 银耳科

Tremella Mesentrica, Fr.

……

新异菌之记载

……

]

Polyporus lignosus. 在热带有一种Polyporus具有数名,但今皆称为P. lignosus。其孔管干燥后之颜色殊为特别,较菌肉为暗。平常孔管之下部灰色,但予所采集者则否。予之标本之菌亦作灰色,新鲜者或做白色。非洲采得者则作淡黄色。平常采得者多作附贴而生之者状,予所采集者乃不作此状。此种鲜有作Fomes状者,若作此状,则与欧洲之F. ulmarius, 热带之F. geotropus无异。

给出植物的拉丁名后无须多言,植物的认识就接近“完成”和“终结”。在最后的描述中虽然出现了“我”——“予之标本”“予之采集者”,但是“我”是标本的所有者、操控者,对植物拥有绝对的不可挑战的权力。而且“我的身体”,也就是人的身体,在以视觉为主要分类手段时,由于组成结构和植物身体不同,有着本质性的区别,故而“我”一定是在植物身体之外的。这种普遍的植物身体无须人的参与,在采集、鉴定和写作中被固定下来,不再具有以其他方式去言说的可能,是一个“客观的”和“被压制”的对象,等待着人们去使用和操控。

胡先骕的学生秦仁昌于1930年得到中华文化教育基金董事会的资助,前往丹麦京城大学学术访问,同时前往英国邱园从事研究工作。在1930年8月2号写给胡先骕的一封信函中,秦仁昌说明了英国邱园糟糕的学术状况。

我们已经在标本馆度过几个小时,当然其是世界最大的标本馆,但事实上是世界上最差的。昨天傍晚刚到时,美国华盛顿国家标本馆副主任W. Maxon就到旅馆来看我们,并谈到了关于糟糕了的邱园标本馆。今天我已发现在Cheianther nrpruenrio 的夹子里有许多其他的种:Ch. churana Hk., Ch. taliensis Christ., Ch. kuhnii Milde和Ch. trichophylla Baker。我料想不仅蕨类如此,显花植物也一样。……可惜这样一个古老的,有世界声誉的植物学研究机构,下降到如此糟糕的境地,几乎不可使用,全部显花植物仍被放在Bentham和Hooker系统中Hooker的Synopris Filicum,前25属被Wright重新安排到Christensen的Index Filicum(真蕨目录)中,Wright没有完成这一重新安排就退休了。现标本馆主任A. D. Cotton 忙于无用的工作中,Wright的后继者是一年轻人,对植物一窍不通。这里从世界各地来的材料非常丰富,但都处于非常可怕的混乱状态,只对某些类群有经验的来了,才能使用这个标本馆,而于没有经验的工作人员来说是完全无用的。对于中国植物学家来说,此标本馆却能提供很大机会,这里的标本已经躺了100年无人问津。[6] 151 - 152

对于普遍的植物身体具有的帝国主义文化色彩已经有较多的讨论。西方借助普遍的植物身体,将世界各地的任何一株植物都纳入这一体系中,这不仅仅是“探求事实”(探求普遍的植物身体),更是形成“认知领域的侵略性扩张”,植物学家试图用自己的科学观念、科学行动包括采集、鉴定、描述、旅行等,书写一部全球的植物志,这样的信念源自与欧洲扩张相伴而生的地理与自然观,也源自认为欧洲科学家有权“客观地”游历世界其他大陆的假定。[14]115但与此同时,那些接受这套普遍的植物身体洗礼的后来者,在重构了自身和植物的关系后,对于普遍的植物身体同样具有掌控权。秦仁昌到了邱园后,能够抱怨邱园的植物标本“处于非常可怕的混乱状态”,依据的是一套自成体系、服从于基于进化论的植物分类系统。普遍的植物身体可以被那些富有经验的专业人士(经过一整套知识训练)所掌握,而掌握者就拥有了关于植物的话语权,同时也可以指责那些没有掌握知识的人。这呈现的是这套知识背后的权力的流动,但最终仍然体现的是植物身体和人的分离。获取这套知识,即是获取权力,这种权力关系存在于人和植物之间,也存在于懂得这套植物知识和不懂得这套植物知识的人之间。

不管是帝国主义文化侵略,还是借助这套知识批评邱园,“植物”都是被操控和被利用的对象。在秦仁昌的信中,那些标本是一种未完成的状态,没有经历完整的植物学生产,而只有经历过完整的植物学知识生产,即放置在恰当的位置,植物标本才会重新焕发生命。在这封信中,秦仁昌写道“我们将为邱园带来革命,事实上这里的蕨类收藏在我们工作两个月之后,将会呈现不同的面貌”。植物臣服于关于植物学的知识,也臣服于操控这套知识的人,等待着被人开发、发现、利用和赋予生命。

胡先骕在20世纪20年代左右开始的植物学活动,即是对植物利用的体现。在《植物学教学法》一文中,他列举了植物学的诸多好处:培养科学的能力,包括观察、分类、实验;利用植物完成衣食住的功能;一切农业学科如农艺学、园艺学、森林学都是植物学的应用;植物学是农学、医学的根本,而农学、医学又为人生幸福所托命之二大科学。这些都显示了植物学的实用价值。结合当时救国的历史氛围,植物学也被赋予了这种使命,依靠植物学来救治中国,如胡先骕初到美國求学时,写下了“乞得种树术,将以疗国贫”的诗句[6] 38。同时,胡先骕和植物学同仁在大学和静生生物调查所等研究机构建立了一套生产植物学知识的体制,以配合对植物的开发和利用。在19世纪末20世纪初,一种普遍的植物身体从西方进入到中国,重构了人和植物的关系,这种变革影响至深。在构建科学话语,增加人对自然的认识和利用的同时,孟悦列举了人对自然的破坏、生态环境污染等问题[4] 441 - 442,都是这种变革带来的后果。

三、植物身体的其他可能:重返吴其濬的植物书写实践

吴其濬为清代河南状元,他用了一生来写作《植物名实图考长编》和《植物名实图考》这两部关于植物的书籍。在他逝世后的第二年,山西太原府陆应榖校刻了这两部书。吴其濬书中的植物身体有别于普遍的植物身体,展现了植物身体的其他可能。

吴其濬将植物分为12大类,包括谷类、蔬类、山草类、隰草类、石草类、水草类、蔓草类、芳草类、毒草类、群芳类、果类和木类。这些分类依据并不是建立在視觉为主之上,而是建立在植物的功用、生长环境等和人的生活经验高度相关的要素上。植物的秩序并不是源于抽象的分类系统,而和日常生活紧密相连。这种分类系统在现代植物学中已经被抛弃,但在日常生活中仍然被沿用,焕发着生命力。

植物的命名并无统一的规律,正如吴其濬所言“药物异地则异名” [15] 484,是在日常生活的历史中生成,与地方文化高度嵌合。在“鹿藿”条,“叶大似豆,根黄而香……湖南山坡多有之,俗称饿马黄,以根黄而马喜吃也” [15] 66。“饿马黄”的俗名正是日常生活知识的体现。又如“嘉荷,其叶如荷,故名以荷;其功除虫,故名以嘉” [15] 77,“威灵仙,其力劲,故谥曰威;其效捷,故谥曰灵。威灵合德,仙之上药也” [15]491,这样的例子在书中频繁出现。吴其濬并不排斥这些俗名,反而细致地记述一种植物的多种叫法。在“芋”条,吴其濬写道。

岭南、滇、蜀,芋名尤众。《南宁府志》:宜燥地者曰大芋,宜湿地者曰面芋,有旱芋、狗芋、璞芋,韶芋。《蒙自县志》:有棕芋、白芋、麻芋。《会同县志》:有冬芋、水黎红、口弹子、薑芋、大头风芋。《瓇山县志》:有雞母芋、东芋。《石城县志》:有青竹芋、黄芋、番芋。《瑞安县志》:有儿芋,面芋。盖未可悉数[15] 82 - 83。

这里列举了近20种芋的称呼,吴其濬还颇具遗憾地说“未可悉数”。每一个名字都是当地人在日常生活中使用的,和当地的文化是融为一体的。而且在这一条中,吴其濬还提到“肉食之人,何由识农圃中物”,植物并不是固定在“肉食者”的文字之中,而是具有自身的生命力。同时,吴其濬还会凭借其训诂学知识欣赏植物命名的理趣,如“黎豆”条。

余谓古人谓黑为黎,而色杂亦曰黎。天将昕曰黎明,则明暗甫分也;面目曰黎黑,则赤与黑兼滞也。牛之杂文曰犂牛。犂、黎字古通用,文杂而色必晰,故物之划然者亦曰犂。然则豆之文驳而分明者,名之曰黎亦宜[15] 18。

借用陈寅恪“解释一字即是作一部文化史”的说法,理解每一种植物的命名即是理解一种植物的文化史。《植物名实图考》中记载的各种植物的命名并无统一的规律,而是和植物的历史、文化、经济、政治、生物特点等相关的,是一个文化的集合。吴其濬虽然没有解码每一种植物命名的根据(这也难以实现),但是他试图去解码那些能够找到依据的,并细致地予以说明。这种分类和命名方式没有将植物固定住,而是将其放置在日常生活和具体文化语境中加以理解,这是看到更为完整的植物身体的重要前提。

吴其濬频繁地用比喻的语言来描写植物的身体,如“柔条如蔓”“绿蒂如豆”“叶薄如桑而无光泽” 等等[15] 892。栗山茂久在分析中医和古希腊医学时,发现古希腊医学采用的是朴实的表述,而中医中经常采用比喻的表述。西方的评论家批评中医的语言缺少精确,栗山茂久认为这根本在于古希腊医学和中医感受到的身体不同,“脉搏的论述者要求明确而直接的叙述,扬弃比喻的方式,主要原因之一是因为他们以管状动脉这一明晰的形象来设想脉搏,也因为他们将其视为一种概念,一种存在于脑海之中的几何形状,而脉具有流动性质,但没有明确的轮廓” [2]89。也就是说,中医用类似于“弦脉举之无有,按之如弓弦状”的比喻来描述脉象,展现了其流动性的特质,而古希腊医学中朴实的语言所追求的精确性,而是描述“客观的”“固定的”身体。吴其濬使用比喻来描述植物身体和中医使用比喻描述脉象具有相似性。这种植物身体是流动的,是难以固定下来的,故而根本无法用精确的语言描述。比喻所具有的想象性和模糊性,恰好可以描述这种难以名状的身体。在描述“黎豆”时,吴其濬使用了一连串比喻,“细蔓攀援,花大如藊豆花,四五荚同生一处,长瘦如绿豆荚,豆细长如鼠矢而不尖,滇南即呼为鼠豆,盖肖形也” [15] 18。黎豆、藊豆花、绿豆荚和鼠矢在这些比喻中具有了沟通的可能,将各自与其他串联在一起,激活想象力。同时,想象的发出者是个人,要在这一系列比喻中认识黎豆,个人也需要参与到这张流动之网中,完成对植物身体的体认。

这种流动的植物身体还体现在至少两个方面。首先,为了获得普遍的植物身体,需要制作植物标本,将植物身体固定下来,但是吴其濬看到的植物是在生长和变化的。如“望水檀”条。

按《唐本草》注谓叶有不生者,忽然叶开,当大水;农人侯之,号为水檀,檀为水檀,殊语了彻,或即此。树叶皆翕皱,忽然开展,主水侯耶?凡喜阴湿之草木,亢久则叶卷合,遇雨则舒。木根入土深,泉脉动而先知,亦物之常理[15]889。

望水檀叶子展开预兆着大水来临,给农人带来提示,以安排自己的生产劳作。望水檀的命名贴切地反映了水檀的这一特点,同时望水檀能够预兆大水是因为“木根入土深,全脉动而先知”。望水檀的命名、望水檀叶子状态的变化、望水檀的根、泉脉的变化、农人的生产劳作,流动的身体充满了生命力,在非常具体的语境中编织着植物、人和环境的故事,而并不是处于被压制的状态。

其次,在现代植物学的框架下,人和植物身体由于组成结构的不同,具有本质性的差别,但吴其濬看到人和植物的身体是在流动中互相生成的。在“稻”条。

注《本草》者,以粳与籼皆附于稻为下品,殆未解古人意欤?……虽然稻味至美,故居忧者弗食。膏粱厌饫,则精力萎薾,君子欲志气清明,固宜尚粗粝而屏甘滑[15] 14。

稻米由于味道好,人吃了之后就会精力不振,人的身体就不能“志气清明”,由此稻作为植物处于“下品”,是“德”不行。所以植物身体和人的身体,植物的德和人的德,是互相交织,互为因果的。在中医看来,人的身体是动态和气化的结果,而不是一个稳定性的固化的结构性的存在,而且“气”不只是身体内部的气,还包含了外界的各种气,身体是各种气综合的结果。[16]在吴其濬看来,植物同样由气构成,如在描述“千里及”时,吴其濬写道“其花黄如金菊,盛于秋,得金气” [15] 485,秋天环境中的气流入到千里及的花中,使得它黄如金菊。植物的身体和人的身体都由气构成,这成为人的身体和植物的身体得以流动的基础,在流动中人的身体和植物的身体共同生成。在陆应榖为吴其濬《植物名实图考》写的序中,开篇即为“《易》曰:‘天地变化,草木蕃,明乎刚交柔而生根荄,柔交刚而生枝叶,其蔓衍而林立者,皆天地至仁之气所随时而发,不择地而形也。” [15]1 “天地至仁之气”产生了世间万物,由此身体流动,鲜活的生命显现。在“山西胡麻”条,吴其濬写道“雁门山中有野生者。科小子瘦,盖本旅生,后莳为谷。花时拖蓝泼翠,袅娜亭立,秋阳晚照,顿觉怀新”,“顿觉怀新”是不断生成的身体所带来的切身的生命感受,是同时赋予植物和人鲜活的生命[15]44。

四、结语

吴其濬看到的植物身体是流动的,根植于具体语境和地方文化之中,人、植物、环境等等共同作为主体参与到植物身体的生成中,展现了鲜活的生命力。相比之下,现代植物学依靠一整套技术手段,包括双名法的命名、抽象化和普遍化的分类系统、植物学的工作/实践方式,将植物身体固定下来,产生一种普遍的植物身体,这种身体压制了植物身体具有的鲜活生命力和无限的可能性,同时也压制了人面对植物时的生命感受。从吴其濬时代到胡先骕时代,一场关于植物身体的变革上演。在科学话语越来越兴盛和原生态环境所面临着重重危机的当下,重返吴其濬时代看见并领会到植物身体的其他可能,其意义不言而喻。

参考文献:

[1] 任达.新政革命与日本[M].李仲贤,译,南京:江苏人民出版社,1998.

[2] 栗山茂久.身体的语言:古希腊医学和中医之比较[M].陈信宏、张轩辞,译.上海:上海书店,2009.

[3] 让 - 雅克·卢梭. 植物学通信[M].熊姣,译.北京:北京大学出版社,2011.

[4] 刘禾.世界秩序与文明等级:全球史研究的新路径[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016.

[5] 保罗·劳伦斯·法伯.探寻自然的秩序:从林奈到E.O.威尔逊的博物学传统[M].杨莎,译.北京:商务印书馆,2017.

[6] 胡宗刚.胡先骕先生年谱[M].南昌:江西教育出版社,2008.

[7] 蒋澈.从方法到系统[M].北京:商务印书馆,2019.

[8] 李善兰、艾约瑟、韦廉臣.植物学[M].上海:上海交通大学出版社,2015.

[9] 胡先骕.植物学教学法[J].科学,1922(11).

[10]李時珍.本草纲目[M].北京:华夏出版社,2008.

[11]胡先骕.浙江采集植物游记[J].学衡,1922(10):96 - 101.

[12]鲁迅.鲁迅全集[M].北京:光明日报出版社,2015.

[13]胡先骕.江西菌类采集杂记[J].科学,1992(3).

[14]范发迪.知识帝国:清代在华的英国博物学家[M]. 袁剑,译.北京:中国人民大学出版社,2018.

[15]吴其濬.植物名实图考[M].北京:中华书局,2018.

[16]冯珠娣,汪民安.日常生活、身体、政治[J].社会学研究,2004(1):107 - 113.

[责任编辑:王 健]