高校信息素养慕课调查研究

戴逸飞

(韶关学院 图书馆,广东 韶关 512005)

2014年4月,中国大学MOOC平台上最早的信息素养慕课——中国科学技术大学的“文献管理与信息分析”正式开课,由此揭开了大学信息素养慕课教学的序幕。随着慕课教育教学的发展,信息素养慕课的研究也由早期的纯理论研究转向从样本出发的教学实践研究。如,周晶选取了中国大学MOOC和学堂在线两大慕课平台上的信息素养慕课[1],陈香从7个慕课平台挑选了31门慕课[2],廖嘉琦从10个慕课平台上收集了124门课程[3],汪庆怡选取了8门课程[4]。他们对课堂教学组织,如教学目标、教学内容、师生互动和教学评价等进行研究,为慕课建设提供指导。本研究拟从课程建设与更新和视频拍摄的视角进行分析,通过数据比较,分析课程发展趋势,并结合韶关学院图书馆信息素养教育的现状,探讨高校图书馆信息素养教育策略。

一、研究方法

(一)调查平台的选取

本研究以“中国大学MOOC”为调研平台,理由如下:一是承接了教育部国家精品开放课程任务,与752家高校合作,收录的相关课程最多。二是其他平台的信息素养课大都收录在该平台上。三是提供的数据最全。该平台上呈现的开课次数、每次开课时间和学习人数、评价内容、评价分数和评价人次等数据,在其他平台无法收集齐全。第四,由于各平台的数据统计口径不一致,使得清华大学的《信息素养—学术研究的必修课》(学堂在线)、北京大学的《数字化学习与生存》(超星慕课)和西安交通大学的《视觉素养导论》(智慧树)等慕课数据难以与中国大学慕课进行比较,从而被排除在本次研究之外。

本研究调查数据截止时间为2021年2月12日。

(二)调查内容和方法

本研究只收录普通高校的信息素养慕课,不包含职业技术学院、专科学校和其他社会组织的慕课。采用网络调查法为主、案例分析为辅的方法进行研究。

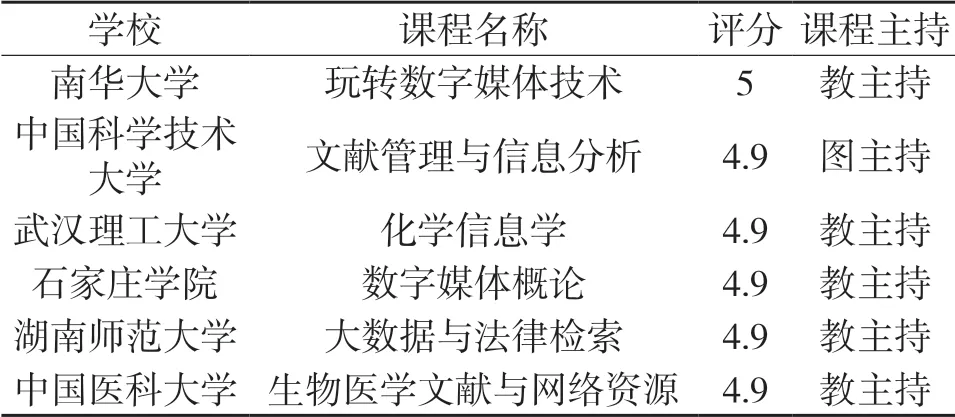

在中国大学MOOC上以“信息素养”“文献检索”为关键词检索,再根据课程内容选取符合要求的课程。首先选取有“信息素养”或“文献检索”内容的课程;其次,保留关于“专利”“媒体”“媒介”等内容的课程;第三,特别选取了文献检索和其他专业交叉形成的课程,如大数据与法律检索等课程;第四,特意挑选了培养单项信息素养能力的课程,如“化学信息学”“学术素养”“信息安全”等课程。精选后,共得到33门课程,见表1。

表1 中国大学MOOC平台上的信息素养课①“课程主持”指课程主持人所属部门,“图主持”指课程主持人来自图书馆或图情专业方向的教学院系,“教主持”指主持人来自教学部门。

二、调查结果和分析

(一)信息素养慕课分析

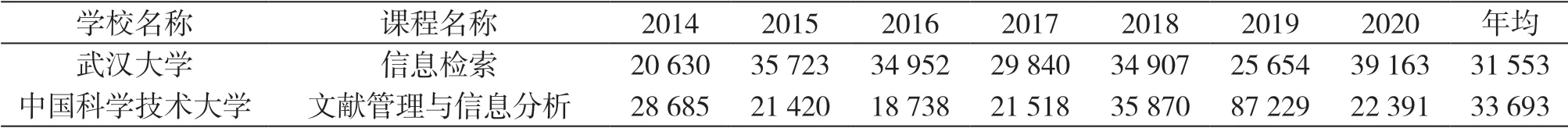

1.课程概况。截至2021年2月12日,中国大学MOOC上共有31所高校开设了33门信息素养课,其中武汉大学和中山大学各开设了两门课程。每门慕课的开课周期一般是一年两次。这33门慕课从2014年至今共开课159次,听课总人数为 1155230人次,每门课程每次开课的平均听课人数为7266人次。其中,单次听课人数最多的是中国科学技术大学“文献管理与信息分析”第12次开课,听课人数高达61534人。慕课学习人数规模庞大的原因主要有:(1)制度性安排。很多学校的信息素养课是通识课,必修或选修,有学分,这就从制度上保证了学习人数。但学习人数规模与学校人数明显不匹配。如,2014-2020年期间中国科学技术大学和武汉大学两门课程的年均学习人数均超3万,2019年“文献管理与信息分析”的人数高达87229人次,这与两所学校的学生人数不符,见表2。

表2 两所大学的两门信息素养课历年学习人数 单位:人

(2)课程团队的努力。“文献管理与信息分析”善于抓住机会推广课程。2014年,该课程抢先建成了全国最早的信息素养慕课,其后抓住机会陆续入选全国工程专业学位首批在线课程、国家精品在线课程和华东5校联盟推荐课程。例如,上海交通大学、哈尔滨工业大学、中国地质大学等将它作为本校的学分课[5]。课程主讲罗昭锋在微博、简书、知乎和B站上都有账号,利用这些平台宣传课程。为方便网友学习,还将课程在B站挂出,学生就是通过这些途径找到了罗老师的慕课。(3)课程魅力。研究课程评价后发现,课程的学习人员中有许多科研人员、中小学教师和工人、农民等,他们慕名而来,为课程所引。

2.课程团队。课程有多人团队和个人两种。多人团队完成的慕课有21门,占总数的63.64%,个人有12门,占总数的36.36%。多人团队成员取长补短,使整体效果最大,但协调不易。个人则不同,因不涉及他人,所以责任最明确,精力更集中,尤其是课程的后期运营和课程更新,没有牵绊,更容易发挥个人的长处。

3.视频拍摄方式。视频拍摄有课堂实录型、嘉宾对话型和网课录制型。课堂实录型和嘉宾对话型是慕课的主要拍摄方式。网课录制型是借助录课软件对网络直播或网课进行录制,这有可能是未来慕课录制的主要形式。其一,信息素养课涉及很多电脑实操,这种实操如果网络直播,操作过程一清二楚;其二,操作简单,一台电脑和一个摄像头,或一台智能手机,再加上录课软件,一个人就可以轻松完成所有工作。

(二)信息素养慕课趋势分析

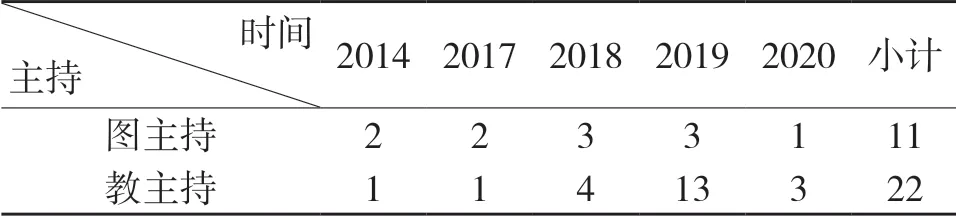

1.从课程数量看趋势。33门慕课中,图书馆主持的11门,教学部门主持的22门,教学部门是图书馆的两倍。从数量变化看,2014年、2017年图书馆均主持2门,教学部门主持只1门。但2018年,教学部门超过了图书馆;至2019年,教学部门是图书馆的4倍。2020年,教学部门仍然是图书馆的3倍,反映出图书馆信息素养教育的现状,见表3。

表3 两部门主持的课程数量 单位:项

韶关学院图书馆于1992年开设了“文献检索课”,1995年正式列入学校教学计划,2002年成为全校公共必修课。为适应互联网发展需要,相继开设了“网络信息检索与利用”公选课,推出了“网络信息资源利用”系列讲座,创办了《大学生信息素养报》,建起了“大学生信息素养专题学习网站”(广东省现代教育技术“151工程”省级项目)。“文献检索课”先后被评为校级重点课程、省优秀课程[6]。

目前韶关学院图书馆的文检课和相关讲座已停止,信息素养教育但仍在进行。《2019年韶关学院人才培养方案》对信息素养教育作了如下调整:(1)教学部门直接开设信息素养课,如,英东生物工程学院的生物工程专业开设的“文献检索与科技论文写作”。(2)将信息素养和专业结合在一起,如化工学院的“化学化工文献与应用”。(3)将信息素养教育融入计算机应用教育教学中。也有部分院系取消了信息素养课。

2.从课程变化看发展趋势。依据课程内容,陈香将信息素养课分成综合信息素养课程、单一内容信息素养课程和视觉素养与媒介素养课程等三类课程[2],廖嘉琦分为文献与信息管理素养课程、数据信息素养课程、新型媒体素养课程和交叉学科信息素养课程等四类课程[3]。

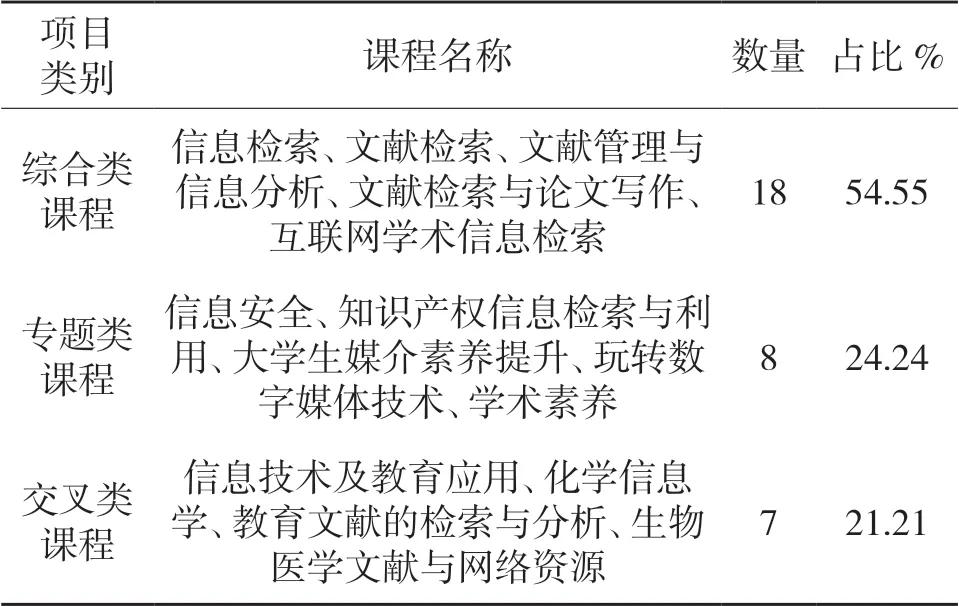

本研究将课程分为三类:(1)综合信息素养课程,简称综合类课程,着眼于传统的文献与信息管理领域,既包含信息素养基础理论和知识,也包含信息检索、评价、管理和应用等。(2)单一专题信息素养课程,简称专题类课程,此类课程聚焦某一特定主题,提高与该主题相关的专门素养,如信息安全、媒介素养、视觉素养等。(3)交叉学科信息素养课程,简称交叉类课程,它是在多学科背景下产生的信息素养能力和专业知识的结合体,如信息技术及教育应用等。

根据上述分类,33门慕课中,三类课程的统计数据,见表4。

表4 信息素养慕课的分类

专题类课程的24.24%,表明专题信息素养,如信息安全素养和媒体素养等,已经成了整体信息素养发展的短板,需得到补充和加强。交叉类课程占21.21%,表明信息素养和其它学科交叉融合的势头在加强。这是因为信息素养具有迁移能力,能向其他学科领域扩张、渗透,从而提高整体素养。在社会分工越来越细的今天,这类课程将会得到更多关注。综合类课程占54.55%。这类课程是其他两类课程的基础。如果说专题类课程和交叉类课程是图书馆很难坚守的阵地,那么综合类课程就是图书馆必须固守的底线。

3.从课程评价看学生的偏好。33门课程中,获得超高好评的有7门。其中“文献管理与信息分析”的主持人罗昭锋是该校生命科学实验中心的高级实验师,兼图书馆高级顾问。因此,7门课程蛇头际上全来自教学部门。但33门课程中图书馆和教学部门主持的课程的平均评分很接近,分别是4.77和4.75。这说明专题类和交叉类课程更容易获得学生的偏爱,因为7门课程中6门属于这两类。

尽管学生对信息素养课的喜好发生了偏转迁移,但综合类课程并不是没有机会,属于图书馆的春天仍然可期,见表5。

表5 超高好评的信息素养慕课

三、对策建议

1984年,教育部印发了《关于在高等学校开设文献检索与利用课的意见》的通知,要求各高校创造条件,开设“文献检索与利用”课。并明确指出:“由于教学中必须使用各种文献检索工具,一般应当以图书馆作为教学基地和协调中心。”[7]随着互联网的普及,文献检索课演变为信息素养课。所以,信息素养课仍是图书馆的主场。对此,图书馆应主动作为。

(一)在组织架构上,做好顶层设计

图书馆应从学校人才培养体系的大局把握信息素养教育的发展机会,正确处理图书馆与学生、教学院系的关系,做好全局规划。一方面,牢牢树立信息素养教育主阵地意识。慕课是进行信息素养教育最经济、最有效的平台,图书馆就应该成为信息素养慕课当仁不让的主力。另一方面,应主动站在人才培养和发展的高度做好顶层设计,争取学校政策和人力、物力与财力的支持;获教务部门和教学院系的支持,把信息素养教育纳入到人才(专业)培养方案中。

(二)做优慕课

现阶段的信息素养慕课建设,个人慕课可能更合适,因为契合高校教师专研一科、专授一门课程的教学任务承担方式。但是网络课程和慕课以多人团队进行,因为需要课程录制和网课上传与维护等技术。随着摄录设备的完善、网课门槛的降低,尤其是2020年网课普及,慕课的建设、运营完全可以由个人承担。课程主讲可以从图书馆选择或培养,可从教学院系选择,做到不拘一格降人才,也可由图书馆聘任。要加强慕课的管理,制定合理的奖励扶持政策,以激发活力;建立公正严明的评价管理体系,强化团队责任,督促做好课程互动、答疑和更新,以保证课程运营有条不紊,井然有序。

(三)做细各环节

细节决定成败,成功的慕课离不开细节的把握。在视频时长上,尽量压缩时间,做到惜时如金:不说废话,尽量干货;控制语速,把握节奏。在视频拍摄上,尽量采用网课录制型:实拍授课者的实操界面,而不是PPT截屏界面,以方便学习。在宣传推广上,除线下推广外,还要广泛利用各种线上平台,如微信、微博等自媒体平台,抖音、快手、B站等短视频平台推广课程,以发挥慕课的功效。