社会认知视角下村民有序参与乡村治理意愿影响因素研究

陆 渊,张新文

(南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095)

一、引言与文献综述

乡村治理是国家民主政治发展中的重要议题。2021年中央一号文件明确指出,要推进村委会规范化建设、村务公开“阳光工程”及创建民主法治示范村。近年来,随着城镇一体化进程的加快,大量青壮年村民进城务工,乡村“空心化”问题显现,参与主体的缺失导致村民自治变成“少数人”的自治,甚至是“村干部自治”[1]。同时,农村税费改革之后,多数乡镇只能依靠上级财政转移支付来维持日常的基本运转,但其本身的任务压力并没有减轻。乡镇政府为了较好完成上级安排的任务并提升治理绩效,“富人治村”甚至“混混治村”都成了部分地区不得已而为之的合理性选择[2]。然而,在这些情形下乡村治理出现了许多意外性的后果,由于缺乏有效的参与和监督,乡村基层民主的发展与公共资源分配的公平性都受到严重挑战,村干部、“富人”等乡村精英能够利用自身的权力、财力等优势“俘获”国家及县乡“落地”的项目资源,形成“精英俘获”的局面[3],普通村民的合法利益受到侵害,甚至在村干部选举过程中“贿选”“潜规则”等现象时有发生,并逐渐发展成为“寡头政治”[4]。贺雪峰[5]通过研究发现,“富人治村”可能带来严重的村庄政治排斥,并在一定程度上削弱村民自治的合法性基础,从而抑制村民有序参与乡村治理的意愿。此外,随着村民自治的发展,村民对追求政治平等、公平、言论自由及政治参与权利的意愿显著增加[6]。因此,探讨社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间的关系,不仅能够提升乡村治理的有效性,也对丰富和完善乡村治理政策及制度具有重要实践意义。

关于村民参与乡村治理的研究,诸多学者从不同视角开展具有价值的探索。有学者从村民个体视角发现,性别、年龄、婚姻状况、教育程度、政治身份、收入状况及外出务工经历均是影响村民参与乡村治理的前因变量[7-8]。也有学者从村庄资源视角发现,社会资本、乡村公共品供给、村庄文化是提升村民参与乡村治理积极性的重要抓手[9-10]。此外,学者们从制度机制构建视角认为,“新乡贤”培育动员机制[11]、协商民主机制[12]、乡村自组织的合作机制[13]、农民经济合作机制[14]及乡村宗族功能机制[15]是动员村民积极参与乡村治理的重要策略。既有文献为本文提供丰富的研究视角与理论参考,但当前研究成果以理论构建或典型个案研究居多,缺少以数据为支撑的定量研究。同时从村民个体视角来看,当前研究更关注于个体特征对村民参与乡村治理意愿的影响,缺少对村民心理机制的探究。村民作为“社会人”,其参与乡村治理的意愿除了受到个体内部差异影响之外,外部环境尤其是村民对当前村庄“公平性”的评价会使村民心理认知产生变化,进而影响村民有序参与乡村治理的行为意愿[16]。基于此,本文以村民个体视角为起点,重点讨论社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间的关系,并进一步从村民个体心理认知视角分析两者之间的运作逻辑,以期回答:社会公平感是如何影响村民有序参与乡村治理意愿?社会公平感是否对村民的个体心理认知产生变化,进而对其有序参与乡村治理的行为意愿产生变化?并利用CSS2017年数据进行实证检验,为完善村民自治制度和推动乡村发展提供参考建议。

二、理论分析与研究假说

(一)理论分析

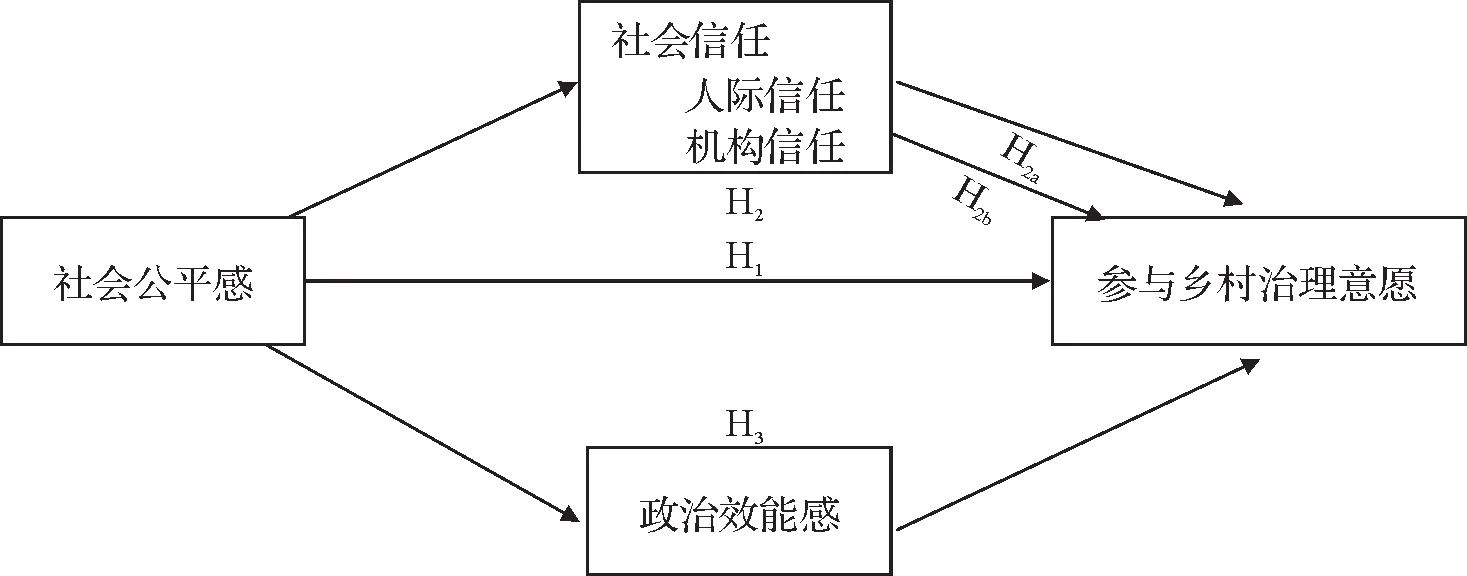

1.社会认知理论 社会认知理论认为环境、个体认知与行为意愿之间相互影响,环境变量能够通过影响个体认知过程进而使个体产生不同的行为意愿[17]。同时,社会认知理论也被广泛运用于环境与个体行为意愿之间的研究,如消费环境与消费意愿、规范环境与信息安全意愿[18-19]。基于此,构建“环境-个体认知-行为意愿”研究框架,以分析社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间的关系,并引入社会信任和政治效能感两个个体认知变量,揭示两者之间的内在逻辑和运作路径。具体而言,社会公平感是社会信任及政府信任的重要来源[20],在公平公正的环境下村民与村干部、邻里之间的有效互动能够提升村民社会信任,并使其形成“自己人”的认同感与归属感[21],进而转化为村民有序参与乡村治理的集体意愿和行动[22]。同时营造公平公正的乡村社会环境,是乡村基层政府保障村民有序参与乡村治理活动的基础,并且基层组织通过鼓励和引导村民的积极参与,使村民形成一种相信其自身具有参与乡村治理行动能力的认知,进而激发村民有序参与乡村治理的意愿。

2.社会公平感 社会公平感是公民一种最基本的道德价值主观判断和对当前社会认可程度的主观感受。因此,在一定程度上也代表了个体对当前社会资源分配现状的主观评价与感受[23-24]。根据组织公平理论,公平感可以划分为分配公平感、程序公平感及互动公平感。分配公平感聚焦于个体对资源分配结果的公平感知,而程序公平感与互动公平感则都是个体对社会公平“过程性”的主观感受,前者是指个体在资源分配过程中对规则、原则公平状况和相关权益是否被受到尊重的主观感受,后者则是在资源分配过程中个体与他人互动中是否受到平等对待的感知。从广义定义分析,互动公平感亦属于程序公平感,同时,分配公平感和程序公平感都对个体产生强烈的激励作用[25-26],并且两者均是社会公平感最为重要的组成部分。

3.社会信任 社会信任作为人类社会活动中最为重要的社会资本,是人类社会生活良好运行的基石。社会信任根据被信任方的层次一般划分为人际信任和机构信任,前者一般是指个体在人际互动过程中,对交往对象的言辞承诺、书面口头陈述可靠性的一种期望程度,而后者既包含个体对组织的信任程度,又包括对政府等机构的信任程度[27-28],即,是否相信组织和政府机构能够调动资源对个体自身产生帮助的期望。社会信任兼具个体对他人和整个社会的情感与认知,是一种通过互动关系而形成的心理预期。

4.政治效能感 美国学者坎贝尔[29]最先提出政治效能感这一概念,即个体认为其自身所拥有的政治能力具有改变政治和社会的可能性,并且扮演一定角色的心理感觉。此后,许多学者在此概念上进行完善和发展,Sullivan等[30]和BALCH等[31]通过研究表明,政治效能感分为内在政治效能感和外在政治效能感,前者是指个体对当前社会及政治的认知并相信其自身有能力去改变政府和社会的信心,后者则是指个体认为政府会对其自身所提出的要求进行回应。因此,本文认为政治效能感既能很好地诠释村民对自身参与乡村治理能力的自信程度,又能反映村民对当前政府能否回应其诉求的主观态度。

(二)研究假说

1.社会公平感对村民有序参与乡村治理意愿的影响 社会认知理论认为个体所处环境、个体认知以及个体行为意愿之间存在动态联系[32]。根据社会认知理论,在公平公正的环境下,村民能够感知其自身的参与对处理乡村治理事务产生影响,进而极大地激发村民有序参与乡村治理的热情和参与意愿。正如当乡村进行扶贫资源分配的民主评议时,村民通过公开透明且合法公正的表决程序表达其自身的意见,并且其参与表决的权利也被公平对待,同时乡村扶贫资源分配结果也是通过村民民主评议而产生,村民不仅会认可扶贫资源分配的过程和结果公平性,也会认为其自身的参与权和知情权在公平公正的环境下得以保证,进而会提升其之后参与乡村治理的意愿。此外,许多学者通过实证研究也发现社会公平感对公民在耕地利用碳减排意愿、政治参与行为等具有正向预测作用[33-34]。基于此,提出第一个研究假说:

H1:社会公平感对村民有序参与乡村治理意愿具有显著正向影响。

2.社会信任的中介作用 社会认知理论认为个体与其他个体的互动交流受到环境的约束,进而影响个体对其他个体的认知评价与态度[35],从而可能驱动个体实施他们预期能够得到有力结果的行为。循此逻辑,当乡村为村民营造公平公正的生活环境和村干部塑造公正廉明的正面形象,并积极回应村民的需求和提升村民生活质量,使村民的心理与物质需求得到满足,进而提升村民对乡村基层政府工作的满意度与信任度,同时,自古以来中国农村地区的村民在日常生活中保持着基于人情往来而产生的信任与感情的互动,进而使其产生“自己人”的认同感与归属感[36],能够激发村民强烈的社会信任,促使村民产生亲社会行为动机,即,村民有序参与乡村治理的积极性和意愿显著提升[37]。基于此,提出如下研究假说:

H2:社会信任在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间具有中介作用;

H2a:人际信任在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间具有中介作用;

H2b:机构信任在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间具有中介作用。

3.政治效能感的中介作用 根据社会认知理论,个体所处的政治环境能够影响个体本身政治参与能力以及政府回应性感知的心理状态,进而决定了个体愿意为政治参与行为所付出的努力程度[38]。具体而言,乡村基层政府通过“村务公开”“民主协商”“一事一议”等公开透明的制度构建,鼓励村民积极参与的同时,基层政府也利用公开平台对村民反映的问题进行积极有效回应,如公共治理资源的合理分配等,不仅有助于提升村民正面认知自我有序参与乡村治理的能力,也增强其对政府回应性的感知,进而有效提升村民的政治效能感。当村民具有高的政治效能感时,其认为自身具有推动政府做出改变的能力或者对政府回应自身需求具有信心,往往这些群体具有较高的有序参与乡村治理意愿[39]。相反,具有低政治效能感的村民,通常认为其自身的参与并不能对村庄发展具有任何推动作用,或者不相信政府会对其自身的诉求进行回应,具有较低参与乡村治理的意愿。基于此,提出如下研究假说:

H3:政治效能感在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间具有中介作用。

构建理论框架如图1所示。

图1 理论分析框架

三、数据来源和变量选取

(一)数据来源

本文所用数据来源于2017年“中国社会状况综合调查”(CSS)项目数据,此项目是中国社会科学院社会学研究所发起的全国范围内连续性抽样调查项目,调查区域覆盖全国31个省/自治区/直辖市,调查访问7 000~10 000余个家庭。本文根据研究需求保留个体基础信息、社会价值观、社会信任、社会公正及社会参与五大模块,并剔除含有缺失值的无效样本,最终保留有效样本数量3 499个。

(二)变量选取

1.因变量 村民有序参与乡村治理的意愿。在CSS问卷中设置“是否愿意参加政府组织的志愿者活动”“参加村委会选举”“参加所在村居的重大决策讨论”“参加自发组织的社会公益活动”4个题项,根据村民参与意愿将其赋值,1为“不愿参加”、2为“不好说”、3为“愿意参加”。在此基础上,对受访村民有序参与乡村治理意愿进行内部一致性检验(α=0.725,>0.6),结果表明,用这4个题项测量村民有序参与乡村治理意愿的可靠性较高,同时KMO-bartlett检验结果(0.685>0.6,p<0.001)表明这4个题项具有良好的内容效度。

2.核心自变量 第一,社会公平感。在社会公平感测量中CSS问卷中设置“高考制度”等八题项,因子分析结果显示删去“高考制度”这一题项后,余下7个题项的内部一致性较好(α=0.793,>0.6),同时KMO-bartlett检验结果(0.842>0.6,p<0.001)表明这7个题项具有良好的内容效度。

第二,社会信任。从人际信任维度,CSS问卷通过询问村民对如亲人、朋友、邻居等人员的主观信任感知以衡量其人际信任程度。因此,本文对这些题项进行内部一致性检验和因子分析,其分析结果显示删去“亲人信任程度”这一题项后,余下题项的内部一致性可靠程度较高(α=0.792,>0.6),同时KMObartlett检验结果(0.792>0.6,p<0.001)显示这8个题项内容效度良好。

从组织与机构信任维度,CSS问卷询问村民对“中央政府、乡政府、医院、新闻媒体、慈善机构……”等组织或机构的信任感知程度以测量其机构信任度。本文进而对这些题项进行内部一致性检验和因子分析,其结果表明保留“区县政府信任度、乡镇政府信任度、慈善机构信任度、新闻媒体信任度、互联网信任度、法院信任程度”这6个题项并重新检验,检验结果表明这6个题项内部一致性可靠程度较高(α=0.758,>0.6),同时KMO-bartlett检验结果(0.723>0.6,p<0.001)显示这6个题项内容效度良好。

第三,政治效能感。CSS问卷中设置“在村委会选举中,选民的投票对最后选举结果没有影响”等8个问题对村民的政治效能感进行测量。因此,本文首先对这8个题项进行内部一致性检验发现删去“我有能力和知识对政治进行评论和参加政治活动”、“我对政治不感兴趣,不愿意花时间和精力在这上面”这2个题项后,保留剩余6个题项后的内部一致性和KMO-bartlett检验结果显示信度和内容效度可接受(α=0.655,p<0.001)。

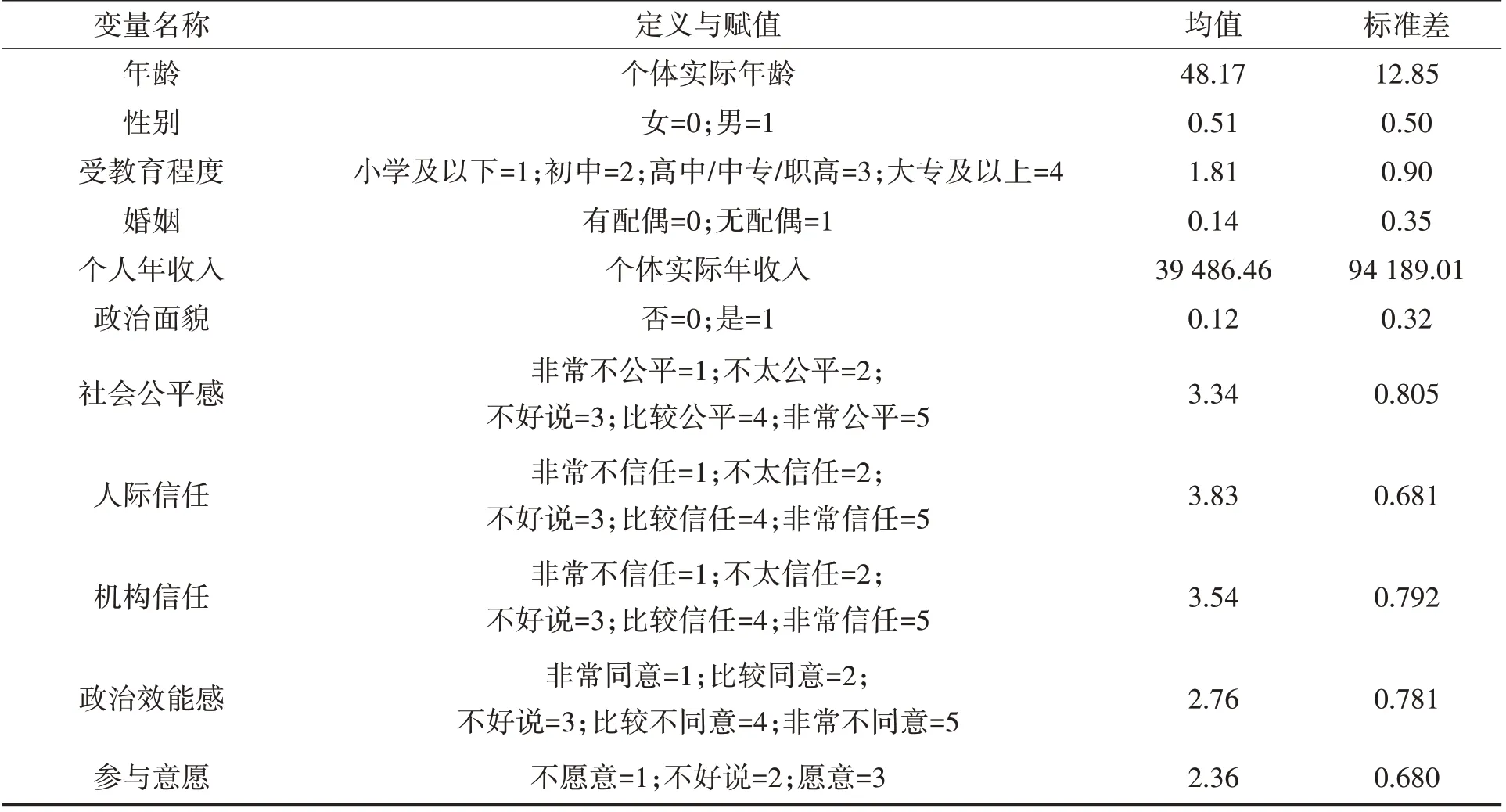

3.控制变量 本文借鉴已有研究结论,将村民的性别、年龄、受教育程度、个人年收入、政治面貌、婚姻状况作为控制变量纳入到分析模型之中[40-41]。各变量具体的测量指标与赋值如表1所示。

变量名称年龄性别受教育程度婚姻个人年收入政治面貌社会公平感均值48.17 0.51 1.81 0.14 39 486.46 0.12 3.34标准差12.85 0.50 0.90 0.35 94 189.01 0.32 0.805人际信任3.83 0.681机构信任3.54 0.792政治效能感参与意愿定义与赋值个体实际年龄女=0;男=1小学及以下=1;初中=2;高中/中专/职高=3;大专及以上=4有配偶=0;无配偶=1个体实际年收入否=0;是=1非常不公平=1;不太公平=2;不好说=3;比较公平=4;非常公平=5非常不信任=1;不太信任=2;不好说=3;比较信任=4;非常信任=5非常不信任=1;不太信任=2;不好说=3;比较信任=4;非常信任=5非常同意=1;比较同意=2;不好说=3;比较不同意=4;非常不同意=5不愿意=1;不好说=2;愿意=3 2.76 2.36 0.781 0.680

四、结果与分析

(一)共同方法偏差检验与验证性因子分析

1.共同方法偏差检验 由于调研数据都来源于村民单一测量主体,可能会存在同源方差影响,因此,本文采用Harman单因素检验方法对样本进行检验,结果显示在因子未被旋转情况下通过主成分分析提取8个特征根值大于1的因子,且首个因子的方差解释率为21.813%(<40%),并没有解释大部分变量,这说明研究数据未出现同源方差问题。

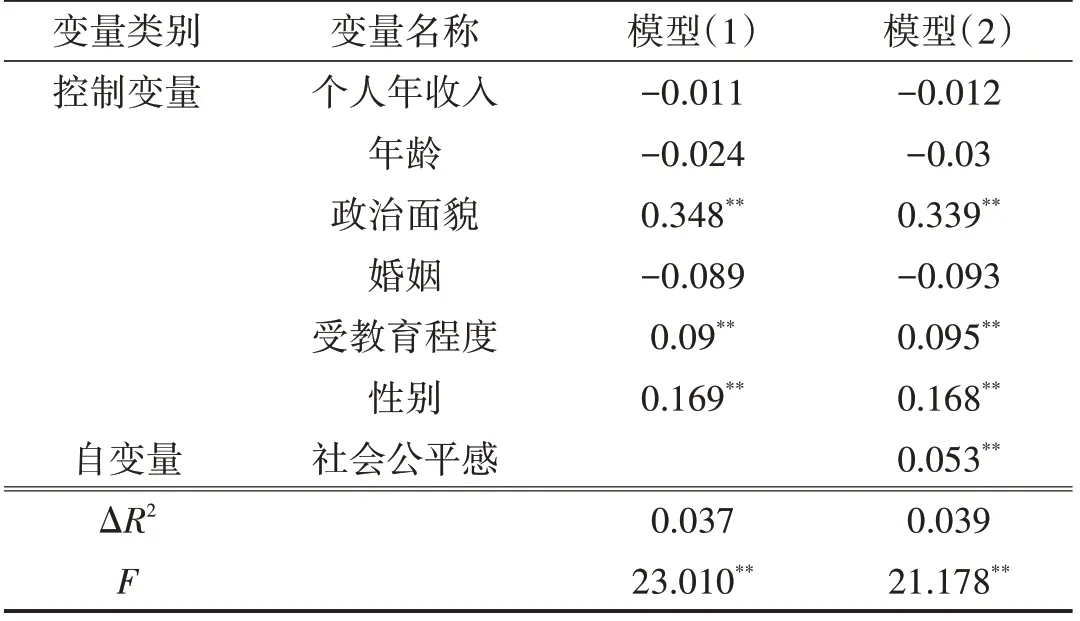

2.验证性因子分析 本文对比五因子、四因子、三因子、二因子及单因子的模型拟合指标检验变量之间的结构效度,检验结果如表2所示,五因子的每项拟合指标都优于其他模型,表明测量模型结构效度良好。

(二)假设检验结果

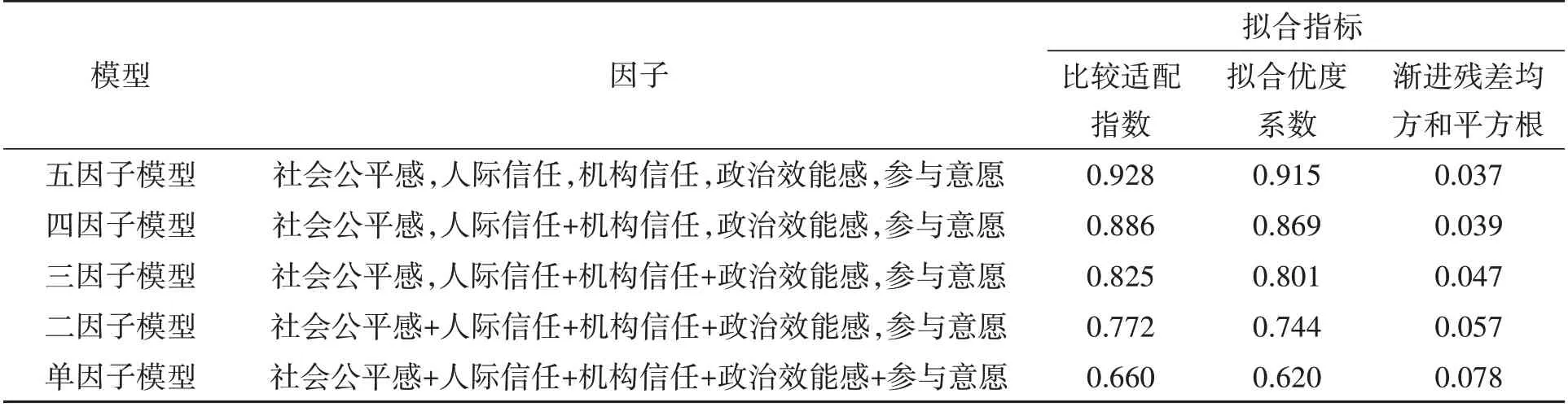

1.社会公平感对村民有序参与乡村治理意愿的影响 首先采用层级回归的方式如表3所示,模型(1)将控制变量纳入方程作为基准模型,其结果显示村民加入政党、受教育程度以及男性村民对有序参与乡村治理意愿具有显著正向效应。随着社会公平感纳入方程,社会公平感对村民有序参与乡村治理的意愿具有正向影响(模型(2)),说明在公平公正的社会环境下,可以提升村民社会公平感,并进一步激发村民有序参与乡村治理的意愿。近年来,随着村民自治制度的不断完善,“村民议事会”“村民协商议事会”等多种参与形式的出现,为村民参与村庄公共事务治理提供了透明公正的平台和载体,同时,设立“村务监督机构”,通过“第三种权力”有效防范在村干部选举及其他民主决策中出现的违法行为,为村民表达意见和诉求的权利提供保障,有效提升村民社会公平感,从而推动村民有序参与乡村治理意愿。因此,H1得以验证。

表3 主效应的影响结果

拟合指标渐进残差均方和平方根0.037 0.039 0.047 0.057 0.078模型因子 拟合优度系数0.915 0.869 0.801 0.744 0.620比较适配指数0.928 0.886 0.825 0.772 0.660五因子模型四因子模型三因子模型二因子模型单因子模型社会公平感,人际信任,机构信任,政治效能感,参与意愿社会公平感,人际信任+机构信任,政治效能感,参与意愿社会公平感,人际信任+机构信任+政治效能感,参与意愿社会公平感+人际信任+机构信任+政治效能感,参与意愿社会公平感+人际信任+机构信任+政治效能感+参与意愿

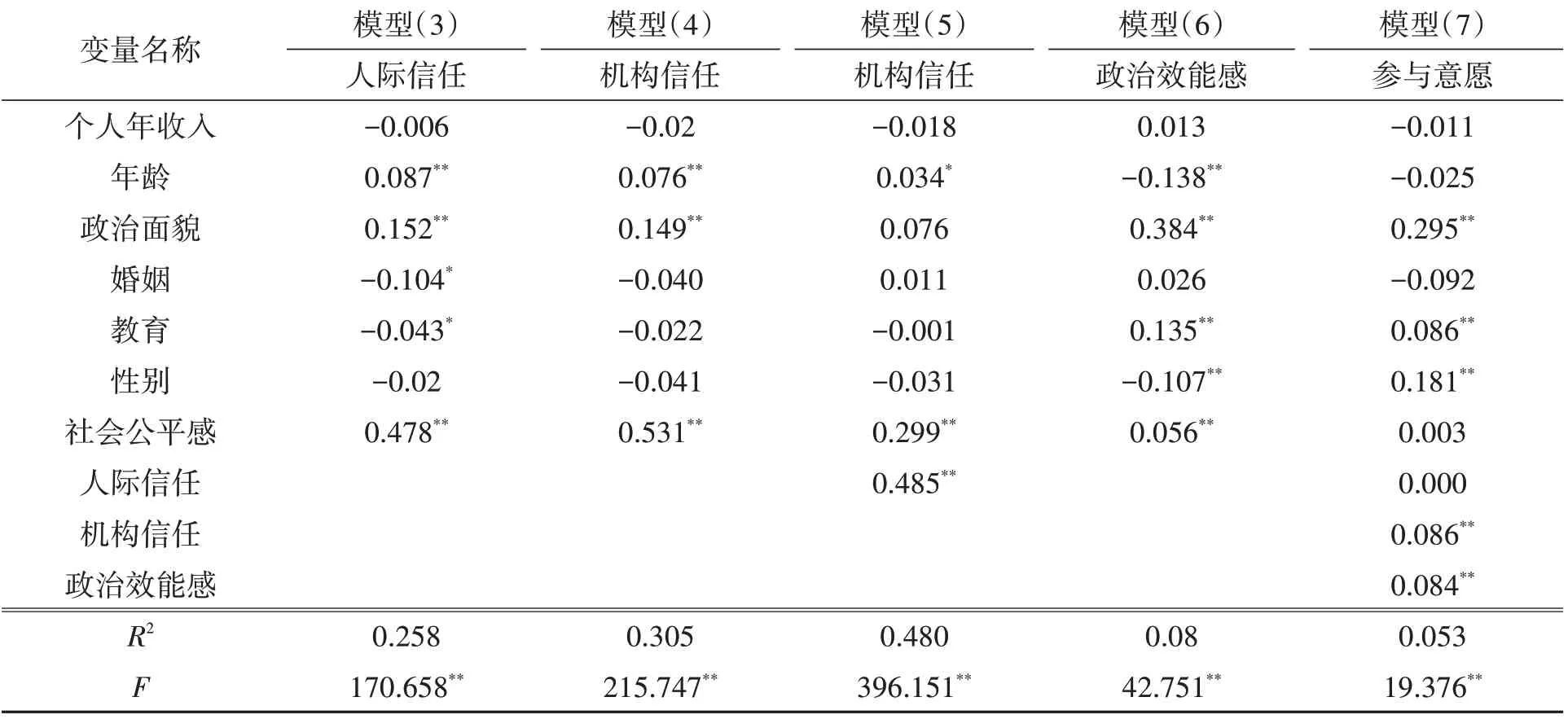

2.中介作用的检验 Bootstrap法是当前中介检验中最为常用的研究方法[42]。因此,运用MPLUS7.4统计软件对中介模型进行Bootstrap检验,结果如表4所示。模型(7)中社会公平感对村民有序参与乡村治理意愿的直接路径不显著,人际信任在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间的中介作用也不显著,说明社会公平感并不直接提升村民有序参与乡村治理意愿,同时社会公平感也并不是通过人际信任的中介作用对村民有序参与乡村治理意愿产生推动作用。因此,本文对原假设模型进行修正,其结果为完全中介模型(图2)。

图2 修正模型

图2表示模型修正后各作用机制的路径系数。由图2可知,社会公平感正向影响机构信任,说明村民社会公平感越高,机构信任也越高,进而机构信任能够正向预测村民有序参与乡村治理的意愿。同时存在“社会公平感-人际信任-机构信任-村民有序参与乡村治理意愿”的链式中介路径,社会公平感正向影响人际信任,人际信任进一步提升村民对机构信任的程度,进而促进村民有序参与乡村治理的意愿。表5表示采用Bootstrap方法进行作用机制的分析结果,其结果表明,社会公平感通过机构信任影响村民有序参与乡村治理意愿的间接效应值为0.026,而社会公平感通过人际信任及机构信任的链式传导影响村民有序参与乡村治理意愿的间接效应值为0.02。因此,H2得到验证。同时,政治效能感随着村民社会公平感的提升而上升,进而政治效能感能够正向预测村民有序参与乡村治理的意愿(图2)。通过表5的Bootstrap结果可以分析,社会公平感通过政治效能感影响村民有序参与乡村治理意愿的间接效应值为0.005。因此,H3得以验证。

模型(7)参与意愿-0.011-0.025 0.295**-0.092 0.086**0.181**0.003 0.000 0.086**0.084**0.053 19.376**变量名称个人年收入年龄政治面貌婚姻教育性别社会公平感人际信任机构信任政治效能感模型(3)人际信任-0.006 0.087**0.152**-0.104*-0.043*-0.02 0.478**模型(4)机构信任-0.02 0.076**0.149**-0.040-0.022-0.041 0.531**模型(5)机构信任-0.018 0.034*0.076 0.011-0.001-0.031 0.299**0.485**模型(6)政治效能感0.013-0.138**0.384**0.026 0.135**-0.107**0.056**R2 F 0.258 170.658**0.305 215.747**0.480 396.151**0.08 42.751**

上述结果表明,人际信任、机构信任及政治效能感在社会公平感和村民有序参与乡村治理意愿之间具有重要传导作用。如果村民生活在不公平的环境下,其社会信任会降低,同时其也不相信政府会对其自身的诉求进行回应,导致村民往往没有“动力”有序参与乡村治理活动。为此,全国各地都积极开展村民自治的民主治理模式创新,如浙江“村民协商议事会”、广西“村务商议团”等都通过村务透明化、决策阳光化、官民互动化、监督防腐化等多重以制度化的形式公平公正地保障村民有序参与乡村治理活动的权利,有效互动不仅加强了村民与官员之间的相互信任,还进一步提升村民对组织以及政府的信任度,进而激发村民有序参与乡村治理事务的热情。同时通过“一事一议”“村民大会”制度的设立,能为村民提供表达其自身诉求和期望的平台,也使村干部能在公开的场合下对村民的诉求进行回应,增强村民的政治效能感。当村民的社会信任和政治效能感得到满足时,会增强其有序参与乡村治理的意愿。

此外,通过方杰等[43]提出的多重中介效应对比方法,即,检验3个中介效应差的显著性(表5),机构信任的中介效应在3条中介路径中具有更强的中介作用,也表明机构信任是村民有序参与乡村治理意愿中最为接近的心理构念。

变量路径社会公平感-机构信任-参与意愿社会公平感-人际信任-机构信任-参与意愿社会公平感-政治效能感-参与意愿人际信任-机构信任VS.政治效能感机构信任VS.政治效能感人际信任-机构信任VS.机构信任效应值0.026 0.020 0.005 0.015 0.021-0.006 95%置信区间下限0.014 0.011 0.002 0.005 0.009-0.011上限0.038 0.029 0.008 0.024 0.033-0.003

五、主要结论与政策建议

基于社会认知视角构建“环境-个体认知-行为意愿”的分析框架,探讨社会公平感对村民有序参与乡村治理意愿的作用机理,并采用CSS2017年数据展开实证研究,验证社会公平感对村民有序参与乡村治理的意愿具有显著正向作用。同时,发现社会公平感并不是直接影响村民有序参与乡村治理的意愿,而是通过社会信任和政治效能感两种个体心理认知的传导作用。其一,机构信任在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间承担完全中介作用,同时在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间存在一条人际信任和机构信任的链式中介作用路径;其二,政治效能感也在社会公平感与村民有序参与乡村治理意愿之间发挥部分中介作用。

基于研究结论,得到如下政策建议:第一,随着“乡村振兴”战略的推进,外源的资本输入与内部利益主体的组合投入应当以农民利益和需求为先,乡村基层组织更应该重视村民在乡村治理与发展中的参与性与受益性,将村民的利益放在首位,避免本末倒置,形成对乡村公共资源分配“公平性”的挑战。第二,社会公平感作为村民对当前社会资源分配、政府执法公正性的主观评价,直接影响村民有序参与乡村治理的主观意愿。乡村应当构建完善、透明的公示机制,将资源分配以及村庄重要事件进行公示,避免程序上“黑箱操作”。同时,完善法律体系和监督机制,保障村民等参与主体的权利,维护公平公正的社会氛围。第三,建立完善的民主协商机制,通过对话平台促使村民与干部之间理性对话和有效互动,不仅有效激发与提升村民对其参与乡村治理能力的认知和自信,也有利于基层党组织和政府通过协商机制对村民的诉求进行有效回应与反馈,从而提升村民的政治效能感,进而激发村民有序参与乡村治理的意愿。