土司舆图的谱系研究

[摘要]乾隆《雅州府志》目前的通行本是光绪补刻本,由于其内封面署年为光绪十三年,前人著录版本时疏于对雷登门识语的释读,忽视这一工作实由光绪二十九年至三十一年(1903-1905)时任雅州知府联豫主持补镌,补刊署年应为光绪三十一年而非光绪十三年。通过对乾隆《雅州府志》土司图的版本辨析,综合考查府志三次刻本的历史背景,并由土司图资料流向的线索,发现乾隆《四川全图》(四川大学图书馆藏)和《皇清职贡图》皆由于第一次平定金川之役而绘制。土司舆图作为方志图的类型之一,至少在乾隆初年已出现,反映了清初土司治理的实际情形。

[关键词]光绪三十一年补刻本;方志图;土司图;《四川全图》;《皇清职贡图》

中图分类号:C952文献标识码:A文章编号:1674-9391(2021)06-0095-20

基金项目:四川省教育厅资助科研项目“四川省馆藏古地图的调查与研究”(17SA0208)、西南民族大学中央高校基本科研业务费一般项目“中国西南舆图谱系及其海外传播线索研究”(2019SYB05)的一个阶段性成果,得到2017年国家公派访问学者留学基金资助。

作者简介:覃影(1974-),女,汉族,四川兴文人,西南民族大学旅游与历史文化学院,副教授,歷史学博士,研究方向:历史地理学、地图学史、方志学。四川成都 610041乾隆《雅州府志》是雅安地区现存的最早方志,专设西藏篇目《西域》,亦被认为是西藏最早的地方志之一。雍正七年(1729)直隶雅州升雅州府,统属一州五县即雅安县、名山县、荥经县、芦山县、天全州、清溪县;次年新设分驻打箭炉(治今四川省康定市炉城镇)雅州府同知,裁汰驿丞,归并同知管理,还辖管口内沈边、冷边,明正司(驻牧打箭炉,打箭炉为口内、口外的分界)口外旧附、新抚各土司地方。雅州府实际范围包括今四川省雅安市和甘孜藏族自治州大部分地区。

赵心愚在清代西藏方志的整理研究中,对乾隆《雅州府志》与雍正《四川通志》[1]、乾隆《打箭炉志略》[2]相关康藏篇目和舆图的资料联系、记载特点等作了考证。[3]任乃强最早分类整理《西康地图谱》,并对乾隆《雅州府志》舆图绘制的准确性进行了评鉴,首次将其中三幅未具图名的土司图分别命名为《木坪土司图》《大田土司地图》《松坪土司地图》,分析了其作为古地图的历史价值。但任先生所据乾隆《雅州府志》为嘉庆补刻本,并没有看到乾隆原刻本,因而影响了他对土司图年代的判断。[4]365-370《中国地方志总目提要》《四川历代旧志提要》[6]399-400皆评价乾隆《雅州府志》:“不失为研究川康藏边地藏、羌、彝、蒙、苗等少数民族史之珍贵资料。……除府属及各县舆图外,还绘制了泸定桥、打箭炉、惠远庙、里塘、巴塘、康藏地区及其藏、彝等少数民族服饰、习俗图,亦有较高史料价值。”[5]1281984年雅安地区图书馆学会根据雅州府儒学署藏本(光绪十三年季春月补刊),点校出版油印本(以下简称“油印本”),限于条件,所有图幅被删除。2006年[7]、2016年[8]雅安市方志办又先后组织人员对乾隆《雅州府志》进行校注(以下简称“校注本”),将方志所附全部图幅保留,并对所有原图植字重排,还绘制了一幅《乾隆年间雅州府政区图》,方便阅读参考;订正了府志中《木坪土司舆图》《大田土司舆图》《松坪土司舆图》原图中的部分文字错讹,只是校注本底本为光绪补刻本,仍有遗憾。2016年,四川省方志办出版光绪十三年(1887)刻本影印本。[9]2017年雅安市方志办以国学文献馆光绪十三年增刻本电子文献影印出版。[10]

综上可知,目前对乾隆《雅州府志》不同版本和方志图类型的辨析,尤其是土司图的研究,尚未得到应有的重视。①任乃强著《西康地图谱》以西康省(宁属、雅属和康属地区)为关注对象,将自己多年搜集的数百幅地图,主要以清代和民国时期为主,兼有外国人对西藏和西康一带探险、考察和测绘的路线图,进行分门别类的内容介绍与品评,反映了清康熙以至民国西藏、四川与西康省疆域边界的历史演进过程。但是任先生对舆图的介绍主要还是基础性的著录工作,对于舆图本身的历史文化涵义,还有待阐释,所以自命名为“西康地图谱”,也有任先生认为可以有待于后学的地方。

本文拟对乾隆《雅州府志》原刻本、嘉庆补刻本和光绪补刻本土司图的版本特征,土司图的绘制内容和特点,原刻本府州县图、营汛图、土司图和夷俗图等方志图类型及其相互联系作进一步探讨,这对于分析四川大学图书馆藏“镇馆之宝”乾隆《四川全图》中相关舆图类型的资料来源与绘制背景将具有启发作用。另据悉,成都地图出版社将于近期重印出版《四川全图》,希望本文的研究能助推这一古地图整理工作的深入开展。

一、前人著录中乾隆《雅州府志》的版本问题

《中国地方志综录》著录曹抡彬、曹抡翰纂修《雅州府志》,16卷,有乾隆四年(1739)原刻本,嘉庆十六年(1811)、光绪十三(1887)至三十一年(1905)补刻本。[11]275《中国地方志联合目录》还记有云南省图书馆藏旧抄本,但光绪补刻本、旧抄本均未具署年。[12]791②赵心愚指正《雅州府志》的纂修者均为曹抡彬,曹抡翰仅是编辑。[1]71《中国地方志总目提要》[5]128、《四川历代旧志提要》[6]398-400均载乾隆四年刻本、嘉庆十六年补刻本和光绪十三年补刻本。不同之处,仅朱士嘉提及光绪三十一年补刻本。

明代杨慎曾撰《雅州志》,名存而实佚。据乾隆《雅州府志》张植序和曹抡彬序,康熙年间原知州马秉慧、杨文彩残存的州志抄本,或“仅得其崖略,而编未就”已漫漶不可卒读;雍正七年(1729)张植为首任雅州知府,乾隆四年(1739)作序时自署分巡松茂道按察使司副使题名,称其曾“适奉檄修直省通志”,留有府志未成之编(“直省通志”即黄廷桂等修、张晋生等纂雍正《四川通志》,校补撰成于雍正十三年,乾隆元年刊行,另有《四库全书》本);第三任知府曹抡彬完成其未竟之业,[1]73-74“《凡例》一本于《一统志》,纪事必核其实,选言必扼其要,不使有纤毫之觭戾,以成一方信史”。(此处《一统志》当指第一部《大清一统志》,撰成于乾隆八年)。因此,主持嘉庆补刻本的代理知府赵金笏序称这四位修志的前任为“四贤”。虽然经过两次补刻,目录前增加嘉庆或光绪补镌序言,或补充乾隆年间《学政纲约》等,但因为内容摹刊、补阙旧刻本,通常仍称“乾隆《雅州府志》”。目前通行本主要是光绪补刻本,而且各种影印出版物、数字方志库等多采用光绪十三年补刻本。③

令人不解的是,所有称光绪十三年的补刻本中,均有光绪三十一年雷登门识语一文;这一识语实为序言,其中保存了相关版本的重要线索。考雷登门,民国《雅安县志》卷三《官师志》载陕西西安人,字幼初,“陕西拔贡”[13]。民国《咸宁长安两县续志》卷三《选举表》、卷十一《经籍考》又记光绪十一年乙酉科(1885)举人。[14]据检索中国第一历史档案馆开放目录,雷登门于光绪十六年十月十七日新补内务府景山官学汉教习,次年六月二十四日因丁父忧离职,至光绪二十二年三月初十日服满起复景山官学候补教习,之后到户部捐输作为三年期满,八月十七日景山官学汉教习举人黄士愗、雷登门,均钦定以知县任用。地方志载雷登门历任四川开县、璧山县、江安县、荥经县、绵竹县等地知县,撰有《鲤庭诗集》二卷。其具体为官经历待考。据《四川官报》(光绪三十年,1904年,甲辰三月中旬)附录“藩宪牌示:署雅安县知县梅承详病故,遗缺详以教习知县雷登门署理”,另,检索中国第一历史档案馆目录光绪三十一年十月二十八日四川总督锡良上奏军机处称,四川教习知县雷登门“任内款项交清,无亏短迟延”,循例保荐,“遇缺尽先补用”④。可推知雷登门是作为内务府官学汉教习轮班插补雅安县知县,与其序称光绪三十年(甲辰年)春到任相吻合。但其次年“光緒第一乙巳春二月”落款中的“第一”作何解释?除光绪年间有一定数量的诗书画作品署款“第一”某干支年某月(某日)外,笔者另见于宣统《昌图府志序》,即“宣统第一庚戌夏五,宁乡洪汝冲序于常突额勒克官廨”的落款,⑤“第一”应当用于强调年份。有意思的是,民国《雅安县志》其序落款为“民国第一甲子年□月□日邑人余良选谨序”[13],此处虽未题写具体的月份和日期,但年月日俱全,“第一”仍用于强调年份“甲子年”亦即民国十三年(1924)。

余于甲辰春,捧檄宰雅安,下车之初,索观邑乘,始识县志,向附郡编,前贤屡欲纂修,有志未逮;索观郡志,残篇断简,阙略良多,板片虽存,朽腐过半。时郡宪铁岭联公,亦以谋刊为急务,苦无全帙付诸手民,再四搜罗,始于荐绅家得昔年旧本,捐赀摹刻,三月告竣。凂府学博喻君晋安,详加校勘,勉称完善。并将郡城形势详加测量,开方计里,绘图一幅,用公考镜。装订成编,板储学宫,免滋散失。爰赘数语,以志修残补缺之苦衷,如谓踵事增华,敬待后之君子。

光绪第一乙巳春二月,长安雷登门识。

雷登门到任雅安知县后,曾寻访并得知县志内容向来附入府志,前贤屡修县志但均未传世,而所见府志纸本残缺,板片虽存而朽坏过半。此期间,“郡宪铁岭联公”时任雅州知府联豫也在谋刊付梓,四处搜罗府志全本,最终在地方士绅家中找到旧藏本,捐资摹刻,历时三个月完成补刊工作。喻玠(炌),字晋安(静庵),四川仁寿人,进士,光绪十七年四月选任府学教授,[13][15]184受托负责版本校勘。另,实地测量雅州府城,计里画方,绘制了一幅雅州府城(形势)图(今存诸本均未见收入)。撰序者教习雅安知县雷登门实际襄助了这一地方文教事务,了解府志补刻的艰辛,故序称“爰赘数语,以志修残补缺之苦衷,如谓踵事增华,敬待后之君子。”

主持补刻者是光绪二十九年五月至三十一年三月间尚在任雅州府知府的联豫。联豫,字建侯,满洲正黄旗人(吴丰培撰传作“内务府正白旗,汉军驻防浙省,原姓王”),监生,二十九年五月授雅州知府。[15]184光绪三十年十一月,以熟悉藏事,军机处存记;四川总督锡良在光绪三十年十二月十三日《密陈四川文武切实考语折》中称“雅州府知府联豫,才猷练达,识解明通”⑥。然而,就在次年三月(即季春月)因驻藏帮办大臣凤全在巴塘事变中罹难,联豫临危受命,即将赴藏继任,雷登门序称府志“装订成编,板储学宫,免滋散失”,新刊府志板藏府儒学署,合乎情理。这一“板储学宫”的新补刊本,极有可能指油印本所据的府儒学署板“光绪十三年季春月补刊”本。油印本的封面(图1)实为补刊本的内封面,如雅安市图书馆藏本的残破内封面(图2)以及四川大学图书馆见藏本胶卷母片的内封面。但是,既然新刊本已“装订成编,板储学宫”,雅州府城图却不见于今光绪补刻本,显然这不是雷登门当初所见的版本原样,内封面亦有可能被人置换。那么,是否有光绪十三年补刻本?

二、乾隆《雅州府志》光绪补刻本的版本辨析

图3光绪补刻本目录中卷之一的“上[土]司图”分目

乾隆《雅州府志》光绪补刻本的目录卷之一分目次序为:序、征文献启、凡例、天文图、总图、府州县图、上[土]司图、西藏图、巴塘图、里塘图、夷俗器械图、修志姓氏(图3);而笔者所见相关版本的实际编排则“修志姓氏”或移于诸“序”之前,紧随府志目录之后,或直接置于府志目录之前,并不完全遵照分目的要求列于“夷俗器械图”之后。究其原因,乾隆原刻张植序和曹抡彬序、征文献启和凡例为连续的书页编序(二十六页;或《凡例》补抄本,仍二十六页);其余如乾隆《学政纲约》(七页;或有缺,仅六页)、嘉庆补刻赵金笏序(二页)、光绪补刻雷登门序(一页)、修志姓氏(六页或五页)、府志目录(四页),皆单独编页码;今人整理线装书页,如果不严格按照分目顺序,则极易将以上分别列次的篇目错置,从而新造多种版本。如《中国地方志集成》光绪补刻本补入了乾隆二十二年《学政纲约》的署年页,将“修志姓氏”移于府志目录之前,就与分目顺序不同。

笔者经眼因卷首各序、修志姓氏、府志目录等排序的不同,形成的光绪补刻本的版本至少有四种,即四川大学藏本的胶卷母片、国家图书馆数字方志版(同国学文献馆电子稿)、《中国地方志集成》版、台北成文出版社《中国方志丛书》版(同《西藏旧方志》影印本、爱如生数据库《中国方志库》版)。

乾隆《雅州府志》光绪补刻本目录中的“上司图”显然系土司图之误刻,国家图书馆与北京大学图书馆藏原刻本均作“土司图”,“土”字清晰完整(图4)。四川大学图书馆藏嘉庆补刻本的“土”字刻写上面一横时,左侧留有空隙,依稀可见为土字;光绪补刻本也原样摹写左上侧形似断痕的土字,只是现代影印技术无法使这一字形再现原貌,误作“上司图”。武汉大学图书馆藏乾隆原刻本(图5)与嘉庆补刻本这一版本特征相同,核为嘉庆补刻本。⑦

《凡例》称“兹先绘星图,次列总图,府州县各绘一图,口内土司各列一图,巴塘、里塘、西藏、惠远庙及夷人装束、住房、器械,各图其形以备参考”。仔细对照原刻本、嘉庆补刻本和光绪补刻本,可以看出方志舆图信息以原刻本最为准确,如《雅州府属图》中“大雪山”的标注,后两种补刻本均误作“大雷山”,任先生亦指正“大雷山”为误镌,并认为此图“大雪山”正好与现在木雅贡噶的地位相合。[4]334而嘉庆补刻本在第二幅大田土司图中“起”字的独特刻写,直接被光绪补刻本继承(图6、图7、图8);后者该图右侧框记“古运淳手刻”,罕见地出现刻工信息,则标识其不同于原刻本、嘉庆补刻本的特征(图9)。遗憾的是,前述影印光绪补刻本多以现代技术弥缝书页,剔除了这一字样。

据民国《雅安县志》卷三《选举志》记载,古运淳,字敦朴,古维哲从兄,工诗,有《息陵》正续二集六卷,“待梓”。古维哲,字坦园,嘉庆丁卯(十二年,1807)解元,有文名,著有《雅安县志》三十九卷,今无存。张日晸刻其文集《古解元文稿》传世。古宜今,古维哲之父,乾隆癸酉(十八年,1753),官梁山教谕,后转南川别驾。因病告归,读书自娱,著有《水南□诗文集》。此外,《雅安县志》卷六《艺文志》收录古运淳诗作八首,《己卯新正归家口占》(嘉庆二十四年,1819)一诗说明他可能生活于乾嘉道时期。[13]四川省图书馆藏光绪抄本《雅安县志·选举志》作“古运湻”,古宜今“著有《水南诗文集》”,亦载古维哲“著县志四十六卷,未梓。今遗稿脱落共十九卷。巡道张日晸刻其文稿二卷行世”。同书《官师志》称“张日晸,字晓瞻,贵州进士。道光十八年发道库台费银七千赈荒”[16]。另有,《雅安县乡土志·耆旧录》载:“国朝古□□,字敦朴,邑贡生,学问纯博,著有《雅安县志》。古维哲,邑举人,工诗、古文辞,著有《捉野心斋诗文集》。”[17]226此处脱文当指古运淳,惟该志记他而不是古维哲编纂《雅安县志》。上述古运淳仅有的记载可知,他是雅安县人,古氏三叔侄以诗文功名载誉当地,尤以古维哲声名卓著。

据乾隆《雅州府志》赵金笏序称,“爰觅士林素藏旧本”,曾找到二十余篇旧书页供摹刊,其中就有“卷一《图考》第四十七页”“卷十一《土司》第六十页”等,“一一摹付剞劂,弥缝其阙,非敢妄矜有功于四贤,亦不过俾有基勿坏云尔”。

“卷一图考第四十七页”正好为土司图的内容(图6、图7、图8),“古运淳手刻”的刻工记恰好亦在此页右边栏(图9),从生活的年代来看,他极可能参与了当年的摹刻工作。他曾题诗《小酌即事》,推崇时任知府勤政爱民之贤。古运淳与诗中的贤太守过从甚密,而主持嘉庆补刻本的赵金笏,字翰园,江苏暨阳人,年四十岁,“嘉庆十四年十一月内发往四川试用道”。[18]475下嘉庆十五年(1810)冬以候补道代理雅州府知府。据嘉庆《四川通志》卷一О五《职官·题名》,嘉庆年间任雅州府知府的有:周景福,河南祥符监生,嘉庆六年任;德昌,满洲正白旗义学生,嘉庆七年任;曹六兴,江西新建监生,嘉庆九年任;倪鼎铨,江苏金匮举人,嘉庆十三年任;李尧栋,浙江山阴进士,嘉庆十六年任;叶文馥,陕西长安举人,嘉庆十九年任;韩清,汉军正蓝旗举人,嘉庆二十年任。[19]如果“贤太守”确指赵金笏,古运淳的手刻页为什么没有被采入嘉庆补刻本,却收入光绪补刻本中,他是否编有《雅安县志》?⑧[6]400-402

光绪二十九年十一月(1904.1)打箭炉厅升直隶厅,[20]310宣统三年(1911)改置康定府,這是清政府应对英国入侵、俄国觊觎西藏,边疆危机迭出,加强对川边土司治理的重要举措。期间,光绪三十一年(1905)驻藏帮办大臣凤全巴塘遇难事件,促使保障康藏稳定成为清政府的迫切任务,光绪三十二年(1906)朝廷任命建昌道赵尔丰为督办川滇边务大臣,管辖四川打箭炉厅及所属各土司和原属西藏的康部,设康安道、边北道,受四川省节制,厉行改土归流。吴丰培指出赵尔丰经营川边、改土归流之际,曾下令各地方官对辖区进行调查汇报,如《定瞻厅志》《盐井乡土志》《炉霍屯志略》等先后编成。[21]138-139乾隆《雅州府志》辑有丰富的康藏地区史料,知府联豫曾有过随薛福成出使欧洲英、法、意、比四国的经历,光绪三十一年(1905)他主持补刻时力求完备,正是出于对这一毗连西藏地区的历史借镜。

光绪补刻本无意间保存了古运淳的手刻之作,而雅州府儒学署与府学宫明显是同一地点(今雅安市田家炳中学,原雅安一中校址即文庙),因此,可以判断光绪年间仅有一次补刊本。雷登门序中所谓士绅家“昔年旧本”应该是嘉庆年间补刻本而非乾隆原刻本,而赵金笏序中所谓“爰觅士林素藏旧本,共得二十余篇”实际是指乾隆原刻本旧页,其中的土司图并非任乃强先生认为是嘉庆时期补入的金川用兵乾隆十二年以后所绘,甚至乾隆三十年前后的内容,“赵氏据新图补镌耳”[4]366,翻阅乾隆原刻本,以上问题迎刃而解。至于雷登门序中这个旧本是否就出自古运淳家,尚不得而知。⑨

朱士嘉著录《中国地方志综录》参考书目中有林名均编《华西大学图书馆四川方志录》1951年铅印本以及《四川省图书馆方志目录》1956年钞本等,经查朱士嘉所据实源自林名均的著录,惜未引起学者的重视。⑩因此,光绪十三年补刻本是光绪三十一年补刻本之误。但为什么将“光绪三十一年”误刻作“光绪十三年”,为什么在民国雅安地方史志资料中曾任雅州知府的联豫的事迹鲜见?是否光绪补刻本的内封面为他人另补而成?包括古维哲或古运淳所编《雅安县志》是否有存稿在世,这些有趣的话题,留待同道逐一揭开谜底。

三、乾隆《雅州府志》土司图的内容及绘制特点

现存最早以“土司图”描绘四川土司、土府地的是明万历年间《四川土夷考》一书,《四库全书总目提要》称“乃(谭)希思在蜀时,命布政使官属取全蜀土司、土府绘图立说,裒为一编,刻于万历二十六年。首全图,次各土司、土府分图,图各有说,凡七十八篇。”图中多列出沿边城堡守御名目,并不涉及具体土司辖境的山川形势,其主要目的在于“专为防守之策而设”,“其实乃险隘图也”[22]484。旷天全考证该书有过《西蜀土夷考》《全蜀土夷考》等不同文献及作者著录,由时任四川巡抚谭希思命四川左布政使程正谊编撰,谭希思为主持修纂者,程正谊为实际编撰者。

明代杨慎(1488-1559)所撰《雅州志》未知是否有土司图。乾隆《雅州府志》土司图如任乃强先生所言“绘法与县图异致,全幅皆满,略无隙地”[4]366,亦突出关隘要道。但图中标注土司辖境界至、山川、名胜、津梁、关隘、塘铺等地名,内容与府州县图相似,颇具区域特色。

土司图不仅限于四川,今尚存乾隆二十年《广远府志》“永定土司图”“永顺长官土司图”“永顺副长官土司图”,乾隆三十四年《独山州志》“烂土司图”,道光《云南通志》载“临安土司图”,光绪《百色厅志》的“下旺土司全图”“下旺土司图”等;还有以某土府图、某土州图、某土县图命名,如四川省图书馆藏《康熙舆图》中的四川“东川府附镇雄乌蒙二土府图”、云南“孟定土府附西南诸彝图”等,表现土司或土官管理区域及其职能的差异,情况比较复杂。

黄苇等著《方志学》将土司志归为第十四类方志,是“记少数民族地区土司管辖区内情况的志书。”[23]28-29《中国方志大辞典》土司志条:也称土司司所志。[24]4这类方志多为西北、西南少数民族地区土司所主修,体例、内容与府、州、县志差异甚小,唯重土司世系。土司志多见于明、清两代,大部分已散佚。从广义来讲,土司志中的舆图亦即土司图,但其存图情况不详;部分列有土司志篇目的明清方志,可能绘有土司图。笔者陋见,至少自乾隆初始,土司图已成为方志舆图中不可忽视的类型。

乾隆《雅州府志》卷之一《图考》内有“天文全图”(下分天文全图、参觜分野图、井鬼分野图)、“地舆全图”(下分雅州府属图、雅安县舆图、名山县舆图、荣[荥]经县〈舆〉图、芦山县舆图、天全州舆图、清溪县舆图、泰宁协舆图、泸定桥舆图、打箭炉舆图、惠远庙图、里塘舆图、巴塘舆图、西藏舆图及口内土司图3幅)、“夷俗器械图”3幅,计23幅。汇集了天、地和人的要素,包括天文图、府州县图、营汛图、土司图、夷俗图等类型(表1)。

据《修志姓氏》,绘图人为湖广荆州府布衣朱其森。任乃强曾对《雅州府志》府图与州县图进行鉴别,发现两种图幅的绘制手法差异很大,州县图远不如府图正确,“甚可异”;指出朱其森只是《雅州府志》舆图的转绘者和编绘者,认为《雅州府属图》“应为两百年前最佳之图本”,原绘者当实地考察过当地,只是其人名和原图已失传。[4]333-335比较可知,乾隆《雅州府志·图考》的《雅州府属图》《惠远庙图》《里塘舆图》《西藏图》摹绘自雍正《四川通志·图考》,府志舆图较通志舆图略有取舍。府志目录及《凡例》均列有“总图”一目,实际缺失该图幅,如果是指雅州府辖境全图,这又与《雅州府属图》重复,故此目未详,极可能为照搬《大清一统志》四川统部或《四川通志》图目所致。

康熙年间欧洲传教士在清政府和地方官员的支持下入川测绘,今中国第一历史档案馆存有康熙五十三年(1714)四川巡抚年羹尧进四川省舆图奏折,五十六年又因御赐全川舆图谢恩事上奏文。目前尚不清楚当年御赐年羹尧的墨印纸本手卷是否有摹本存于川内,但雍正《四川通志》舆图相较康熙《四川总志》舆图(蔡毓荣等修,钱受祺等纂,成书刊行于康熙十二年),山水画法减弱而符号表现增强,其编绘者必定参考过这次实地考察形成的康熙《皇舆全览图》的某种分省分府的小叶本。例如,四川省图书馆藏《康熙舆图》刻本8册,无经纬线,分省分府绘制,仅涉及内地十五省,使用者对部分图幅的图例作了添改,第2册江西省舆图内杂入四川建昌卫所属卫所南图、中图、北图3幅,当是后来的整理者所误,第6册为湖广省、四川省舆图。比较可知,雍正《四川通志》的《雅州府輿图》是在四川《建昌卫所属卫所北图》和《雅州图》2幅的基础上改绘而成,均没有经纬线,通志亦无州县图幅。诚如任乃强所言,朱其森极可能是《雅州府志》其余图类的绘制者。赵心愚发现在清代四川与西藏早期方志中,最早单独绘有“巴塘舆图”的是乾隆《雅州府志》,但其内容简略,只及道光《巴塘志略》“巴塘坤舆全图”的1/4左右。[25]173

相比之下,乾隆《雅州府志》的3幅土司图不具图名,对空间方位的视觉表现因地而异,且并未完全执行《凡例》“口内土司各列一图”的初衷(府志目录卷十一列“口内土司”有守善、木坪、大田、松坪、沈边、冷边;“口外土司”旧附安抚司、长官司、土千户、土百户,大小共五十五员;新附安抚司、长官司、土千户、土百户,大小共六十五员),仅有木坪、大田和松坪土司图。任乃强在《西康地图谱》中对3幅土司图内容的准确性有较详分析,笔者将对比说明。

笔者曾对由董邦达领衔绘制的乾隆《四川全图》的150幅彩绘舆图集的再造善本进行整理编目,各幅舆图墨题楷书府(附郭县)州县或镇、营、土司、卫名为其主要表现的辖境,这些建置题名等同于该幅舆图的图名,其中就有州县图、营汛图和土司图等类,并注意到它们与乾隆《雅州府志》方志图分类的相似性。

我们将国家图书馆原刻本土司图按编号1-2号(图10),3-4号(图11),5-6号(图12)分别摘录图注,结合卷十一《土司》篇目,与《四川全图》的《木坪土司》(编号:144;上西北下东南;图13)、《松坪司住牧图》(编号:138;上北下南;图14)、《清溪县》(编号:79;上北下南;图15)进行分类比较,可知1-2号为《木坪土司图》(上东下西,可四方旋转),无界至注记,3-4号为《大田土司图》(上北下南,任先生认为图内界至注记所谓南实指西方,北实指东方),5-6号是《松坪土司图》(上北下南),沈边土司只在交界处提及一次。

总体上,《四川全图》绘出木坪与松坪土司图(大田土司仅在《清溪县》图中标注“大田土司住所”)的内容,编绘者参考过《雅州府志》土司图。但在绘制方法上,《雅州府志》的3幅土司图黑白刻印,方位不拘一格,均画出以点线连接关隘、渡口、寨落、塘铺等地的道路。1-2号《木坪土司图》中地名依托四周环峙或三面山头趋中、或山头南北反向的山体,地势险峻,文字顺势旋转书写,视觉上,看图人或位于下方,或在中心,方便四方检阅。3-4号《大田土司图》中所有山体绘成南北同向,文字皆垂直书写,看图人位于下方。5-6号《松坪土司图》中山头沿河岸各趋南北,反向而列,突出中间的大渡河及其支流,地名随山体或南或北垂直题写,以便看图人了解河流两岸的形势。《四川全图》题字“东”“西”“南”“北”和四至里距,彩绘山水图画,方位辨识度更高。

地物表现方面,如赵侯庙(赵云的专祠,今汉源县彝族顺河乡境内,大渡河中游左岸高山峡谷)[26]130一带悬崖峭壁,凌空斜出的栈道,依山而建,十分引人注目,即3-4号《大田土司图》、5-6号《松坪土司图》中出现的“扁桥”。1-2号《木坪土司图》中也绘出扁桥(小关子至小非水一带)、水庙;任先生认为该图采用了两种路线符号,一是表示平土路的点线,二是小长方接成之锁线,表示岩石路。自小关子,经兵难攻,至木坪,沿途情势,皆与今合。推测“制此图者,似为驻防木坪之军佐人物。足迹所到,木坪为止。故于木坪西南地理情形不悉。”[4]366《四川全图》对扁桥、嗅水庙也有标注和形象描绘。但府志中并没有“赵侯庙”与“嗅水庙”(任先生称“泉水庙”,即今城隍庙)的记载,仅见于上述土司图。

另外,1-2号《木坪土司图》标出“兵难坟”“小金川”“金川”,“兵难坟”在扁桥的“小非水”附近(任先生称“兵难攻”,今宝兴县地图上亦有此地名),地名在志书中不可考,当是实地调查所得的口碑资料;《四川全图》没有采入“兵难坟”,仅标注出“小金川界”。但采访者文化程度有限,如“大非水”“小非水”,当是记音之误,《雅州府志》校注本原图植字重排时已更改为大飞水、小飞水;《四川全图》称“悬崖飞泉”。邪乌塞、邪屋基系邪屋寨、邪物吉同一地名的不同记音。显然,《四川全图》的地名更为雅致、规范,经过了编绘者的润色加工,府志土司图则多系实地采访所得,保留了转写中的朴拙甚至讹误。曲曲乌应为曲曲鸟(僚),[7]342,349[27]465府志土司图与《四川全图》均出现同样的错误。表1乾隆《雅州府志》图目

天文图总图府州县图营汛图土司图西藏图巴塘图里塘图夷俗器械图天文全图无雅州府属舆图泰宁协舆图木坪土司图西藏舆图巴塘舆图里塘舆图木坪土司一种彝蛮房屋盔甲弓箭图参觜分野图雅安县舆图泸定桥舆图大田土司图大田土司二种番彝房屋盔甲弓箭图井鬼分野图名山县舆图打箭炉舆图松坪土司图松坪土司一种彝蛮房屋盔甲弓箭图荣经县图惠远庙图芦山县舆图天全州舆图清溪县舆图总计307431113(说明:“营汛图”4幅图的分类为笔者酌定,“木坪土司一种彝蛮房屋盔甲弓箭图”的图名为笔者补充。)

四、乾隆《雅州府志》土司图的史料价值与启示

(一)土司图与土司志相配合,反映清初土司治理的实际情形

据《凡例》,通志和府志专设“土司志”篇目,其目的在于“以备控驭方略”。如雍正、嘉庆《四川通志》里《土司》的叙述体例,均为道、府、州、县之下,排列绿营驻防建置,记录当地土司源流及其征粮纳贡的内容,例如,嘉庆《四川通志》卷九十七《武备志·土司》载:“天全州黎雅营属穆坪董卜韩胡宣慰使司,国朝康熙元年归诚,仍授原职,请领宣慰司印信。乾隆十年颁给号纸,住牧穆坪,共折征银五十两,解赴布政司完纳。”[19]穆坪土司即木坪土司,驻地今四川宝兴县穆坪镇。

乾隆《雅州府志》卷十一《土司》与通志土司志的内容不同,记木坪土司尤其详实,涉及功绩、夷俗、气候、土产、户口、贡赋、津梁、形势、隘口、界至等10目;大田土司次之,设土俗、土产、户口、夷赋、隘口和界至6目;松坪土司仅夷赋、夷俗、隘口和界至4目,三土司均系口内土司。雅州府由建昌道辖领,木坪土司隶属天全州,上纳四川布政司贡赋,有贡田在雅安城,亦上雅安县库征银,故府志《雅州府属图》内“木坪司”标注醒目。木坪土司“夷民淳朴,地方宁谧”,旧管鱼通长官司(驻地今甘孜藏族自治州康定市舍联乡)。

大田土司(即大田土千户,亦即黎州土千户,驻地今汉源县顺河乡)、松坪土司(即松坪土千户,驻地今汉源县万工乡)俱属清溪县(治地今汉源县清溪镇)管辖,原是明代黎州安抚使马氏后裔。[27]464府志卷十《筹边》篇载雍正六年,天全六番土司“贪残不法”,经题请改土归流,直隶雅州升置雅州府;卷十一《土司》记雍正七年,“奉文追剿”大田、松坪二土司,次年,改黎州大渡河守御千总黎大所置清溪县;大田土司新抚曲曲鸟等地,与松坪土司均向清溪县上纳折银。其中,雅州府附郭雅安县、天全州和清溪县均为新置州县,首创府志及绘制府州县舆图以存史实,反映了这一建置的变化。

《雅州府志》为什么没有守善、冷边与沈边土司图?《土司》记载“西炉大道”“土民安静”“土民淳朴”。当指康熙三十九年(1700)平定打箭炉营官叛乱之后,河口(今雅江县)雅砻江以东,打箭炉以西称西炉,土司归附,这一带是进藏要路。康熙四十五年建成大渡河铁索桥,赐名泸定桥,取代之前沈村、烹坝和子牛三处旧渡口,成为要津。康熙五十七年清兵三路大军分别从青海、四川、云南进藏平定策妄阿拉布坦之乱,转输供役,泸定至打箭炉一线逐渐成为四川入藏的咽喉。雍正四年(1726),划分川滇藏边界,遂以宁静山之东巴塘、里塘、瞻对、霍耳章谷等处、德格等土司地隶属四川省管辖,移驻文武员弁,抚绥弹压。雍正六年(1728)设立泸定桥巡检(驻地今泸定县泸桥镇),八年置打箭炉厅,府志《凡例》“建置沿革”条称“且新开打箭炉,直通西藏”;打箭炉口外土司新附,雅砻江以西至金沙江以东通藏大道营汛广布,保障官兵行旅往来安全。《土司》称住在雅安城西门外宏[弘]化寺的大乘司徒土司、守善体梵灌顶大国师“化谕”的作用减弱,“一任闲居”。加之,守善土司不管辖地方,番民无须认纳钱粮马匹,无疆域可绘。

沈边、冷边土司由分驻打箭炉雅州府同知管理。沈边土司(驻地今泸定县兴隆镇沈村)与冷边土司(驻地今泸定县冷碛镇)俱在大渡河畔,“把隘御寇,勤劳有功”;沈边土司每年认纳杂粮、折征银,解赴打箭炉同知衙门上纳,以支给化林协(驻地今泸定县兴隆镇化林坪村)兵饷;冷边土司则解送化林协。《泰宁协舆图》中标出“西炉”(打箭炉城内)“沈边长官司”“沈村”与“冷边”“冷碛”。任先生认为“此图题泰宁协舆图,只绘大渡河东之地者,似当未改阜和协前,打箭炉厅系与泰宁协分地而治。即以大渡河為界水之故也。此种史程演变,未经方志记载,专赖此图传之。”飞越岭曾经是口内口外分界地,大渡河东,为沈边、冷边两长官司地,河西为咱里、明正等土司地,直达金沙江以西,大小土司一百余,皆所谓口外土司也。[4]372任先生关于打箭炉厅与泰宁协分地而治的观点实际涉及辖制土司地区文、武官员的分职问题。不过,沈边、冷边在乾隆《雅州府志》目录卷十一中已列属口内土司,这是雍正八年雅州府打箭炉同知设立之后的治理情形,打箭炉成为口内口外新的分界地。

由化林协到泰宁协,府志资料显示了清初绿营建制的变化。乾隆《雅州府志》卷十专列“化林坪营制”于《兵制》篇叙其沿革。可见,虽然都是口内土司,编绘者或绘入府州县图,或标注于营汛图,或专绘土司图,既可能是保存资料成图时间的不同所致,也反映了对土司地不同“控驭方略”的考虑。

检《四川全图》《泸定桥至打箭炉》(编号:80,“明正司”在此图中)、《阜和营》(编号:145),与《雅州府志》实际对应的是《泰宁协舆图》《泸定桥舆图》《打箭炉舆图》《惠远庙图》四幅图,只是将相关内容择绘为两幅。特别是“惠远庙图”不仅绘入雍正《四川通志》、乾隆《雅州府志》,还出现在《四川全图》的《阜和营》图中,均绘制出绿营驻防“泰宁城”(驻地今甘孜藏族自治州道孚县八美区协德乡),隔河防守惠远庙的相同情形。参考张康林对清初化林协、泰宁协、阜和协兵制的演变研究,对照《四川全图》《清溪县》图左上的题注:“泰宁协标两营并所属黎雅、峨边、阜和各营,官共二十六员,马、步、战、守兵丁共二千三百名”(图15),泰宁协实辖5营,其中协标右都司营驻清溪县,泰宁协标左都司营驻化林坪,阜和游击营驻打箭炉,这是乾隆八年以后绿营兵制的情况。乾隆四十三年,泰宁协改制为阜和协,阜和协协标右都司营驻清溪县不变,阜和协中军都司兼管协标左都司营改驻打箭炉,泰宁游击营驻化林坪。因此,三种“惠远庙图”均表现了雍正七年奉敕建惠远庙赐七世达赖喇嘛住锡,雍正八年化林协副将改泰宁协移驻噶达城(即泰宁城),且隔河分防绿营驻守泰宁城这一事实。雍正十三年达赖喇嘛奉旨回藏,泰宁协仍回驻化林坪,分左右二营都司,《四川全图》以《阜和营》(不称“泰宁城”)与《清溪县》图注泰宁协协标两营相区别,则显示阜和营实驻泰宁城,泰宁协协标仍分驻清溪县与化林坪,将乾隆八年至乾隆四十三年之间绿营兵制演变的情况,标识得更为清晰。三者的资料来源明显有相承性,舆图编绘者根据形势的变化作了相应的更新。

(二)土司图与夷俗图相对应,成为乾隆《四川全图》《皇清职贡图》相关图幅的资料衔接点

府志三幅“夷俗器械图”即夷俗图,对应三幅土司图和土司志的文字,再现了当地夷民或土民“淳朴”“安静”,地方“宁谧”的生活场景。第二幅图内右上侧题名“大田土司二种番彝房屋盔甲弓箭图”,图记“雍正七年投缴”,绘出大田土司属民中“西番男子”“未嫁番女”“已嫁番女”三类人物的形象,居住石板房;“一种彝男子”“未嫁彝女”“已嫁彝妇”“彝蛮男人”四类人物,则居住茅草房,使用长刀、皮甲、皮盔、木箭、弓木、毛葫芦等器械。已嫁番女和已嫁彝妇都正在哺乳怀里的婴孩。卷十一《土司》亦记大田土司有番、彝两种属民,配图可知其样貌、服饰、房屋差异(图16)。

第3幅题名“松坪土司一种彝蛮房屋盔甲弓箭图”,图记“雍正七年缴”,内绘“一种彝蛮男子”“已嫁女人”“未嫁初女”三类人物,不同的服饰,咂食冷酒的习俗,用具有长刀、箭、葫芦、盔甲等,住木皮大板房。土司志记其夷俗“好杀”“争斗”,“雍正七年,奉文追剿出兵”松坪土司,未曾对大田土司出兵,二土司均缴械归顺,图文可互证(图17)。

惟第1幅未具图名(图18),对照卷十一《土司》的内容,应属“木坪土司一种彝蛮房屋盔甲弓箭图”,绘有碉楼,“已嫁彝妇”“彝蛮男子”“未嫁彝女”3类人物的饮食场景,及绵盔、皮盔、铁甲、皮甲和皮等装束。那么,为什么该图不具图名?

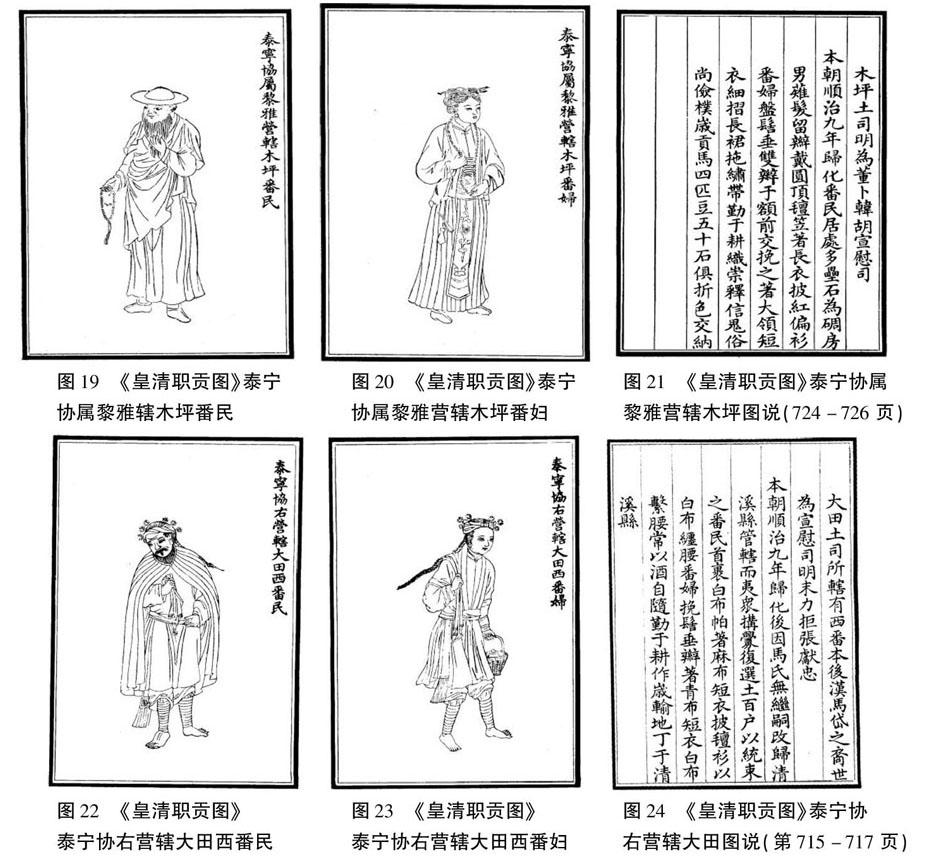

现存最早绘入清代四川土司和边地少数民族图像的图册是乾隆皇帝颁敕御制的《皇清职贡图》相关版本,图并说,“描绘了清朝鼎盛时期邦交国家、藩属国家民族以及国内藩部、土司和边地少数民族人物状貌、服饰、生活习俗,表现‘寰宇一统盛世景象。”[28]3比照可知,《皇清职贡图》(1991年辽沈书社据乾隆武英殿刻本影印)男女分别绘图1幅,没有未嫁女子(个别图幅出现男女背、携小儿),且图说较略;四川省计58种,云南省计36种,贵州省计42种。相关图名分别为泰宁协右营辖大田西番民或西番妇;泰宁协右营辖大田猓猡或猓猡妇;泰宁协标右营辖松坪夷人或夷妇;但是,“泰宁协属黎雅营辖木坪番民”或“番妇”(图19、图20、图21),[29]724-726则与土司志记载当时木坪一带所居为彝民以及木坪土司投诚(图说称“归化”)的时间为顺治十八年不同。从“彝民”到“番民”,当地是否有过属民的变化?而府志3幅土司图、木坪土司夷俗图均不具图名,这与大田土司、松坪土司“夷俗器械图”缴械投诚的图文昭告,形成强烈的反差,值得相关研究者深入探讨。

需要指出的是,乾隆《雅州府志》土司图与夷俗图一一对应,《皇清职贡图》的图题为某绿营辖某土司属民,均反映了泰宁协各营辖管当地土司的情形,这一点与《四川全图》州县图、营汛图和土司图并存,形成了图幅资料相互关联的衔接点(图19-图30)。

(三)对认识乾隆《四川全图》《皇清职贡图》成图背景及其联系的启示

四川大学图书馆藏乾隆《四川全图》有端庄的楷书题字,青绿山水、坡面鸟瞰的散点透视画法,内阁学士董邦达领衔枯笔疏朗的画风(惟《会理州》图,编号:71,绘画风格迥异,绘制粗略),既让人赏心悦目,又将图面信息清晰展示。已有学者对作为平定大金川之役南路要道的《雅州府图》的军事地理价值进行论述。[30]42-45只是,《雅州府志》土司图及其他图类,或不具图名,黑白木刻,简略而朴拙,甚至一度被油印本删除,其价值没有得到充分发掘。

政府系统性编绘舆图的资料来源,除了启用档册,下属官员上报已有旧志、舆图之外,绘制者亲自实地考察或采访更为重要,最后事类分列,择绘入图。方志图的采编同情同理,第三种主要依据实地踏勘的方式更可以反映新情况,增补新信息。这也正是《雅州府志》土司图的史料价值所在。

在关于乾隆《四川全图》成图背景的讨论中,笔者认为绘制时间当为乾隆十三年九月至十四年二月(1748-1749)之间,即董邦達为母丁忧期间受召回京,至第一次平定大金川战役结束。[31]209-210马剑、朱莉娜则认为战争即将结束,急召董氏绘制该图并无必要,应该排除这一可能,认为图成于乾隆十年至十二年底,即相继用兵瞻对和金川的背景之下;此图为“应制图式”,是董氏身为随侍文官为乾隆皇帝分忧而作。[32]85-87“应制图式”的观点,见解独到。只是,清代四川边地毗邻青海、西藏、云南、贵州等地,康雍以来用兵不断,乾隆皇帝愿意看到的更应该是弭兵之际的万民来朝。

赵卫邦由傅恒主编《皇清职贡图》(乾隆十六年(1751)起始编,二十二年大体成书,二十八年后续入)一事,据该书末傅恒等的跋文:“先是乾隆岁戊辰(十三年)王师平定金川,皇上念列朝服属,外臣式增式扩,爰敕所司绘职贡图,以昭方来而资治镜。”[29]1068-1069推测《四川全图》也可能为平定金川之役事后所绘,傅恒也可能主持了《四川全图》的绘制。[33]647-649虽然这一观点无法解释为什么《四川全图》《保县》图(编号:149,治地今阿坝藏族羌族自治州理县薛城镇沙金坝,标出“大小金川沃日界”,绘出“金川”“沃日”的碉楼,保县为进军大金川土司的西路要道)未能详细描绘大小金川地区(今阿坝藏族羌族自治州金川县、小金县及甘孜藏族自治州丹巴县相邻的大、小金川流域),说明战事尚未结束,对当地的实地调查与绘图尚不能进行。而成书于乾隆十七年的《钦定平定金川方略》记平定金川“前后用兵始末,自乾隆十一年十一月讫于乾隆十四年四月”,卷首绘入《金川图》1幅并附《金川图说》,弥补了没有金川地区地理图的遗憾。现在看来不能轻易否定赵卫邦的观点,如前文所述,《四川全图》与《皇清职贡图》之间存在资料上的衔接点,即前述乾隆《雅州府志》“夷俗器械图”的图像和土司志内容也择入《皇清职贡图》。

庄吉发在校注《谢遂〈职贡图〉满文图说校注》中指出,谢遂《职贡图》的绘制及增补,主要是以地相次的,即以地域归类当地民族,又随着各地归附清朝的先后顺序增补当地属民的图像和图说。因此,“以地相次”也是《皇清职贡图》各版本的共同特点。畏冬、刘若芳认为就绘制时间而言,绘本最早,而绘本又经历了一个由“番图”到《职方会览》再到《皇清职贡图》的发展过程。最初的“番图”是从四川省开始的。作者考述现藏中国第一历史档案馆《苗瑶黎僮等族衣冠图册》中的五十三开纸本画的正确名称应为“《四川省番图》册”,是当年边疆各省呈交军机处诸多“番图”中目前唯一存世者;其绘制起始时间约为乾隆十六年八月至乾隆十九年。作者又以《四川省番图》举例说明了《皇清职贡图》在绘制过程中对边疆各省提供的原始图像和图说有所增减的事实。[34]196-202“乾隆帝创制《皇清职贡图》的想法是产生在平定金川之后,那么《皇清职贡图》的创制当在乾隆十四年以后。从《宫中档乾隆朝奏折》的记载来看,《皇清职贡图》的创制活动是乾隆十五年才真正启动的。”[34]195[29]1

祁庆富指出,绘制《皇清职贡图》是乾隆皇帝亲自督导进行的,严令各地不准声张,“各该督抚于接壤处,俟公务往来乘便图写,不必特派专员,可于奏事之便传谕知之”,为的是避免“或生疑畏”,绘图是一项敏感的政治行为。[35]70按此推论,乾隆《雅州府志》有3幅土司图和1幅夷俗图不具图名,包括乾隆十三年(1748)九月董邦达在丁母忧一年期内即被召返,史无直接记载他来京内廷行走是为绘制《四川全图》,恐怕也有不能言说的缘由。

值得一提的是,《四川全图》《宁越营》(编号:73)图左下钤一方“半亩园曾存”白文印,这是《四川全图》民国二十年(1931)梁正麟跋文称“图计百五十帧,劲伯(廖希贤)得之半亩园,完颜将军后裔”,民国二十二年(1933)黎澍跋文记《四川全图》“光绪庚子兵燹,散落人间,为嵩犊山尚书所得。嵩公光绪癸未主春闱,先大夫京卿公座师也。辛亥政体改变,展转归吾友廖劲伯箧笥。”所指完颜将军后裔嵩申(1841-1891)光绪年间曾收藏过此图的线索。完颜嵩申,字伯屏,号犊山,满洲镶黄旗,曾主考光绪九年(1883)会试,“半亩园”为其别号。历任检讨、理藩院尚书、刑部尚书,加太子少保衔,谥文恪。《四川全图》事涉金川之役,乾隆年间归档理藩院亦属可能,因时局变乱,后为曾任理藩院尚书的嵩申所珍藏。若以嵩申卒年(1891年)推断,恐怕其收藏《四川全图》的年份当在庚子(1900年)兵燹之前,黎澍跋文有误。

由于《四川全图》涉及全川150幅州县图、营汛图和土司图等的绘制,这样大规模、内容完善且系统性的舆图资料,不可能轻易完成,一定参考过宫廷藏图、档册和地方呈报的方志、舆图,得到地方大员最新的战事奏报,而图内绘制的军事仓储、运粮路线和绿营驻防,也与第一次平定大金川战役结束宣扬文德武功有关。至于实际的图画内容与绘制成图时的史实之间存在时间差的问题,必然受到其所据资料、使用者意图等的影响。(表2)本文所涉及的府州县图、营汛图、土司图等仅是其采用资料的一部分,犹可窥见一斑。

结合前人研究的成果,“御制”《皇清职贡图》的绘制工作,极可能已有乾隆十三年九月至十四年二月(1748-1749)间董邦达等编绘《四川全图》的基础,以助“昭王会之盛”,此后《皇清职贡图》再渐次补入大小金川等地新调查的番俗内容,逻辑上可能更解釋得通。

五、余论

通过以上对乾隆《雅州府志》土司图版本的辨析,我们综合考查了府志三次刻本的刊刻背景、方志图的内容和资料特点,并由土司图资料流向的线索,关联了乾隆《四川全图》与《皇清职贡图》成图背景的讨论,初步形成以土司图为中心的绘制时间、绘制方法、绘制者、内容和特点、版本、收藏地、资料流向等源流考证的谱系研究。

一、乾隆《雅州府志》光绪补刻本署名十三年当为三十一年之误。原刻本不见流传,嘉庆本与光绪本之间的相沿关系,说明清代地方与中央修志的一种情形:即一统志、通志与府志虽然体例相袭,但地方编志的内容是通志、一统志重要的取材来源;时代迭替,已有一统志、通志也会成为首创府志的资料来源之一;府志板坏,却不能从宫廷档案、省级旧藏查找原刻本,只在乡绅士林间寻旧本补刊,反映了志书存毁与社会治乱密不可分的命运,以及清代地方与中央修志信息渠道“自上而下”与“自下而上”的疏离。

二、以“土司图”分类的方志图至少在乾隆初年已出现,这类舆图既表现辖境界至、道里、山川、名胜、津梁、关隘、塘铺等要素,也关注地形的险要和使用者的视觉体验,内容比较接近于府州县图,颇具区域特色。配以土司志、夷俗图可以了解土司疆域、世系沿袭、民族习俗等内容。而且,土司图不局限于与土司志相匹配而出现,它相当于地理插图,可与府州县图、营汛图等互补,“左图右史”,亦为志书其他篇目提供参考;这一点也可以看到方志图类型和功用的多样性,反映了志书内容的丰富性。

三、在检讨原刻本图幅资料的去向时,我们衔接了乾隆《四川全图》与《皇清职贡图》可能存在的相似的成图背景和图幅配合使用方面的意义。地图学史与图像史学相结合,进一步深入发掘古地图的多层面史料价值,是近年来研究发展的趋势之一。[36]34[37]云南舆图与“滇夷”图说,贵州舆图与“苗蛮”图说,琼黎图或“黎人”图说,得到了清代少数民族史研究者极大的关注,取得了一批扎实的成果。[28][38]重构或复原地理空间和少数民族生产生活的生动历史场景,需要对不同地域相关图幅的时代背景、绘制目的、绘制者、绘制内容和特点、资料来源等做细致的考证和鉴别,以期发挥“以图证史”“以图补史”和“以图明志”的作用。

最后,当代修志和旧志整理工作,需要付出更为细致的努力,不能因为有了现代数字技术和丰富的电子资源,而在数字化过程中缺失内封面、牌记、刻工记、目录或序跋等重要版本信息,或不提供影印所据版本的来源等,我们更应该充分利用现代技术,争取提供给读者更清晰、更完整的研究地方文化的可靠史料。致谢:本文的写作得到文中提及所有馆藏单位以及相关师友的无私帮助,在此一并致谢。

注释:

①本文曾以《乾隆〈雅州府志·土司图〉考》为题提交2017年第七届“中国土司制度与土司文化”国际学术研讨会,此次发表增补了较多内容。

②经学友段润秀、杨林咨询云南省图书馆,该馆所藏乾隆《雅州府志》旧抄本为乾隆抄本,线装书一册,仅存卷之二。根据阎实馆员考证并描述的版式信息,此当据刻本抄录。按:本文乾隆《雅州府志》引文均出自《中国地方志集成》本,引用不再注明出处。文内[]<>( )等符号为笔者所加,表示误、脱、注文。

③《中国方志丛书(西部地方·第廿八号)·西康省》,台北:成文出版社,1969年。《中国地方志集成·四川府县志辑》第63辑,成都:巴蜀书社,1992年。张羽新主编《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第5辑第37册,北京:学苑出版社,2003年。陈玉宇主编《西藏旧方志(增编)》第17册,香港:蝠池书院出版有限公司,2016年。按:惟林超民等主编《中国西南文献丛书·西南稀见方志文献》第48卷,兰州:兰州大学出版社,2003年,采用嘉庆十六年补刻本影印。

④参见民国年间《江安县志》《荥经县志》《绵竹县志》,分别有光绪23年、27年、29年雷登门在当地任知县的记载。《四川官报》1904年第6期(甲辰三月中旬,第六册),第80页。中国第一历史档案馆军机处全宗档号:03-5448-095,题名:[四川总督锡良]奏为四川教习知县雷登门任内款项交清无亏短迟延循例保荐请准予该员遇缺尽先补用事,具文时间:光绪三十一年十月二十八日。参考中国第一历史档案馆目录查询(http://www.lsdag.com/nets/lsdag/page/topic/Topic_1697_1.shtml?hv=2020年6月26日检索),沈欣《景山官学教习与学生若干问题探析》,《故宫学刊》,2015年第2期,第267-270页。

⑤参见柳成栋,宋抵编《东北方志序跋辑录》卷二《辽宁方志》,哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1993年,第235-236页。

⑥《德宗景皇帝实录》卷538,光绪三十年甲辰十一月乙未条;卷543,光绪三十一年乙巳三月辛卯条,壬辰条;卷549,光绪三十一年乙巳九月癸酉条,《清实录》第59册,北京:中华书局,1986年,第161页,第215-216页,第216-217页,第286页。吴丰培主编《联豫驻藏奏稿》之《联豫小传》,拉萨:西藏人民出版社,1979年。中国科学院历史研究所第三所主编《锡良遗稿(奏稿)》(第一册)卷五(四川总督任内折片,起光绪二十九年闰五月迄光绪三十三年二月),《中国近代史资料丛书》,北京:中华书局,1959年,第456-457页。有关联豫在任雅州知府的事迹极少,作为晚清最后一任驻藏大臣,其治藏功过和历史作用更得到学者的关注。参见黄维忠《联豫功过论》,《西藏民族学院学报》,1995年第2期,第50-54页。唐春芳《晚清驻藏大臣联豫及其历史作用》,四川师范大学硕士论文,2010年。

⑦据《中国地方志联合目录》,武汉大学图书馆是现存乾隆《雅州府志》原刻本为数不多的收藏单位之一,第791页。经武汉大学硕士研究生黄映清同学相助,实地查阅,该藏本为古籍普本,确认为嘉庆补刻本。

⑧参见《四川历代旧志提要》(光绪)《雅安县志》条,《中国地方志综录》有载日本东洋文库收藏有嘉庆十七年(1812)趙模修,郑存仁纂《雅安县志》6卷,但未见原书,且后代修志均不曾提及此事,其纂修情况不明。光绪25年雅安知县唐枝中倡修,余良遇、贾鸿基等纂《雅安县志》,但未见刊行,今仅存四川省图书馆抄本一册;民国14年贾鸿基在旧稿基础上,整理为《雅安历史》。(光绪)《雅安乡土志》条,纂修者王安黻、王安民,雅安县人,二人为兄弟,皆岁贡生。此志修成于光绪末年。该书有民国8年(1919)铅印本。

⑨雅安市志编纂委员会编纂《雅安市志》,成都:四川人民出版社,1996年,第726-727页。介绍乾隆刻版《雅州府志》仅存嘉庆16年(1811)补刻本和光绪十三年(1887)木刻线装12册两种版本。据笔者实地调研,目前仅雅安市图书馆存光绪刻本3套(一套全本,另两套有缺)。又,何金文撰《四川方志考》吉林省地方志编纂委员会、吉林省图书馆学会,1985年,第118-119页。作者提及“如今未见乾隆年间刻本流传”。

⑩倪晶莹主编,张锡康校订《四川大学图书馆馆藏地方志目录》,成都:四川大学出版社,1991年,第41-42页。著录清光绪十三年(1887)补刻本,编者注称“光绪本又有雷登门补刻序”。又,2006年版校注本,将雷登门识语署年“乙巳”改作“丁亥”以合光绪十三年之数,2016年版校注本又将“乙巳”年重新改回。2006年校注本序称“光绪十三年(1887)知府联豫委托雅安知县雷登门第三次刻版再重印,即现存的光绪版。”则有误解雷序之嫌。

参见王斌、艾茂莉《残本〈四川土夷考〉辑校》,《乐山师范学院学报》,2016年第7期,第75-84,第106页。旷天全《〈四川土夷考〉辨证》,《绵阳师范学院学报》,2018年第12期,第127-131页。又,赖锐《〈全蜀边域考〉的成书与版本问题初探》,《史志学刊》,2019年第1期,第76-80页。认为成书于万历三十四年(1606)至万历三十六年之间的《全蜀边域考》正是据程正谊所著《四川土夷考图说》一书增修而成,相比《四川土夷考》而言,有着更高的史料价值。

四川省图书馆藏《康熙舆图》刻本8册,第1册盛京、直隶(首幅为《山海舆地全图》);第2冊江南、江西(《建昌卫所属卫所南图》《建昌卫所属卫所中图》《建昌卫所属卫所北图》以上3幅误入江西省,应属四川省);第3册山东、山西、河南;第4册陕西(《九溪永定二卫图》1幅误入陕西省,应属湖广省);第5册云南、贵州;第6册湖广、四川;第7册广东、广西;第8册福建、浙江。另,《中国古代府州县舆图集成》(共3辑46册),北京:线装书局,2012年。第3辑第5册(四川省)收乾隆《雅州府志》雅州府属图、星野、建置沿革、疆域,第1793-1878页。相关土司图参考爱如生数据库《中国方志库》。参考李宗放《对“土司”名称的出现、内涵、使用范围的考析》,《民族学刊》,2018年第2期,第25-34页。

中国第一历史档案馆宫中全宗档号:04-01-38-0001-007[四川巡抚年羹尧]题名:奏为恭进川省舆图事,具文时间:康熙五十三年七月初二日;档号:04-01-30-0147-005 [四川巡抚年羹尧]题名:奏为蒙恩奖励并颁赐全川舆图谢恩事,具文时间:康熙五十六年十一月二十四日(http://www.lsdag.com/nets/lsdag/page/topic/Topic_1697_1.shtml?hv=2020年6月26日检索)。参见冯宝琳《康熙〈皇舆全览图〉的测绘考略》,《故宫博物院院刊》,1985年第1期,第25-26页。白鸿叶、李孝聪著《康熙朝〈皇舆全览图〉》,北京:国家图书馆出版社,2014年,第101页。李孝聪著《欧洲收藏部分中文古地图叙录》,北京:国际文化出版公司,1996年,第160-168页。

乾隆《雅州府志》3幅土司图共6个半版,即原第四十六左页,第四十七右页、左页,第四十八右页、左页,第四十九右页,为方便后文说明,分别编号为1-6号。《四川全图》,又称《清初四川通省山川形胜全图》,四川省图书馆巴蜀善本再造计划—四川省古籍再造善本之一种,底本藏四川大学图书馆,2011年由巴蜀书社出版。参见覃影《〈清初四川通省山川形胜全图〉的图目整理研究》,2014年曾提交(成都)中国历史地理国际学术研讨会,收入梁银林、喇明清编《历史文化与旅游发展研究》,北京:民族出版社,2016年,第3-21页。本文所引为再造善本的编号。

张康林《清初化林、泰宁、阜和三协兵制演变考略》,载《甘孜藏族自治州文史资料选辑》第4辑,1985年,第80-93页。认为雍正七年所建泰宁营即阜和营。

(清)方略馆编《钦定平定金川方略》,32卷,文渊阁《四库全书》影印本;由乾隆十三年大学士来保等撰奏二十六卷,后增入御制诗文一巻、又附载诸臣纪功诗文五卷,书成于乾隆十七年。

庄吉发校注《谢遂〈职贡图〉满文图说校注》,台北:台北“故宫博物院”编辑委员会,1989年,第29页。齐光《解析〈皇清职贡图〉绘卷及其满汉文图说》,《清史研究》,2014年第4期,第29页,第37页。又,四川总督策楞先后收到两份上谕,见于《宫中档乾隆朝奏折》第1辑,乾隆十六年十一月十七日,四川总督策楞“奏为恭进番图事”,台北“国立故宫博物院印行”,1982年,第910-911页。参考马国君《元明清时期贵州土司区民族图像研究-以〈(康熙)贵州通志〉〈(乾隆)皇清职贡图〉“百苗图”为中心》,《广西民族研究》,2016年第6期,第110-119页。按:值得探讨的是康熙年间《贵州通志》中已出现“百苗图”的民族图像是否影响了贵州籍修纂者曹抡彬,甚至湖广籍绘图人朱其森对《雅州府志》“夷俗器械图”的表现形式?如果西南各省民族图像的绘图方式存在相互借鉴和影响的话,那么通过编纂志书实现这一交流有没有可能?

朱彭寿编著,朱鳌、宋苓珠整理《清代人物大事纪年》,北京图书馆出版社,2005年,第1321页,第1523页,第1626页,第1640页。朱彭寿原著,朱鳌、宋苓珠改编整理《清代大学士部院大臣总督巡抚全录》,北京:国家图书馆出版社,2010年,第289-290页。参考赵云田《清朝的理藩院》,《北京观察》,2013年第5期,第72-75页。

参考文献:

[1]赵心愚.乾隆《雅州府志》中的西藏篇目及其资料来源[J].中央民族大学学报,2006(6).

[2]赵心愚.乾隆《打箭炉志略》著者及资料来源考[J].西南民族大学学报,2003(9).

[3]赵心愚.清代早期西藏方志中的“康”及有关记载特点[J].藏学学刊,2015(2).

[4]任乃强.西康地图谱[J].康导月刊.1943-1944年5卷9-12期,6卷1-8期//任新建.任乃强藏学文集(下册.文论辑要)[C].北京:中国藏学出版社,2009.

[5]金恩辉,胡述兆.中国地方志总目提要(下册,四川省)[Z].台北:汉美图书有限公司印行,1996.

[6]四川省地方志编纂委员会.历代四川旧志提要[Z].成都:四川科学技术出版社,2012.

[7](清)曹抡彬.雅州府志[M].雅安市地方志办公室校注.雅安:四川大自然印刷有限公司印刷(内部资料),2006.

[8](清)曹抡彬.雅州府志[M].雅安市地方志工作办公室校注.成都:成都现代印务有限公司(内部资料),2016.

[9]四川省地方志编纂委员会.四川历代方志集成(第3辑第17册)[M].北京:国家图书馆出版社,2016.

[10](清)曹抡彬.雅州府志[M].雅安市地方志工作办公室. 成都:四川开明书店(内部资料),2017.

[11]朱士嘉.中国地方志综录(增订本)[Z].上海:商务印书馆,1968年第1次印1958年增订版.

[12]中国科学院北京天文台. 中国地方志联合目录[Z].北京:中华书局,1985.

[13](民国)胡荣湛修,余良选等纂.雅安县志[M].民国十七年(1928)石印本.

[14](民国)翁柽修,宋联奎纂.咸宁长安两县续志[M].中国方志丛书(华北地方·第二二九号)·陕西省.据民国二十五年(1936)铅印本影印.台北:成文出版社,1969.

[15]缙绅全书.(清光绪二十九年夏)[M]//清华大学图书馆,科技史暨古文献研究所编.清代缙绅录集成.第74册.郑州:大象出版社,2008.

[16](光绪)雅安县志.四川省图书馆藏抄本. “光绪二十五年岁次己亥秋八月邑人余良遇谨序”.

[17](光绪)王安黻,王安民.雅安县乡土志[M]//姚乐野,王晓波.四川大学图书馆馆藏珍稀四川地方志丛刊(第5册).成都:巴蜀书社,2009.

[18]秦国经. 中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编[M]第2册. 上海:华东师范大学出版社,1997.

[19](清)常明修,杨芳灿等纂.四川通志[M].嘉庆二十一年刻本.

[20]牛平汉. 清代政区沿革综表[Z].北京:中国地图出版社,1990.

[21]马大正,吴锡祺,叶于敏整理. 吴丰培边事题跋集[C].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998.

[22](明)谭希思.四川土夷考[M]//四库全书存目丛书. 史部第255册. 據云南省图书馆藏旧抄本影印. 济南:齐鲁书社,1996.

[23]黄苇,等. 方志学[M].上海:复旦大学出版社,1993.

[24]中国方志大辞典编辑委员会. 中国方志大辞典[Z].杭州:浙江人民出版社,1988.

[25]赵心愚.道光《巴塘志略》的成书时间及特点、价值[J].中央民族大学学报,2016(3).

[26]四川省汉源县地名领导小组. 四川省汉源县地名录[Z].雅安:四川省雅安地区印刷厂印刷,1982.

[27]李宗放.四川古代民族史[M].北京:民族出版社,2010.

[28]祁庆富,史晖,等.清代少数民族图册研究[M].北京:中央民族大学出版社,2012.

[29](清)傅恒,等. 皇清职贡图[M].卷6. 沈阳:辽沈书社,1991.

[30]成佳. 论清乾隆彩绘《雅州府图》的军事地理价值[J].四川文理学院学报,2014(3).

[31]覃影.《四川全图》的图目整理研究[A]//李孝聪主编.中国古代舆图的调查与研究[C].北京:中国水利水电出版社,2019:207-221.

[32]马剑,朱莉娜.乾隆初年《四川全图》考析[J].历史档案,2019(4).

[33]赵卫邦. 苑召难忘立本羞[J].红楼梦学刊. 1984(3)//赵卫邦文存[C]下册. 成都:四川大学出版社,1989.

[34]畏冬,刘若芳.《苗瑶黎僮等族衣冠图》册及《职贡图·第六册》考[J].故宫学术季刊,2009冬季号(2).

[35]祁庆富.《皇清职贡图》的编绘与刊刻[J].民族研究,2003(5).

[36]成一农. 近70年来中国古地图与地图学史研究的主要进展[J].中国历史地理论丛, 2019(3).

[37]席会东.明清地图中的“苗疆”与“生苗”[J].中国历史地理论丛,2020(1)

[38]苍铭.《维西夷人图》考释[J].民族研究,2020(5).

收稿日期:2021-01-15责任编辑:许瑶丽