老年股骨转子间骨折患者内固定术后放置引流管的必要性分析

刘丽 黄雷 李志奎 王飞燕

作者单位:730050 兰州,联勤保障部队第 940 医院创伤骨科 ( 刘丽、王飞燕 );100101 北京,解放军第 306 医院骨科( 黄雷 );730050 兰州,武警甘肃总队医院耳鼻喉科 ( 李志奎 )

老年人群体普遍存在骨质疏松、缺钙的问题,因此相较于青壮年人,更容易因为外力原因发生骨折[1]。股骨转子间骨折是指股骨颈基底至股骨小转子水平以上部位发生的骨折,是老年人常见的骨折类型之一,约占所有骨折类型的 3%~4%[2-3]。老年股骨转子间骨折主要采用手术治疗,内固定术是常用术式。随着近年来内固定材料的开发以及内固定技术的创新,其对股骨转子间骨折的治疗效果也越来越理想[4]。而在骨折术后数天内放置引流管在临床也十分常见,通常认为,术后引流管放置能起到减少伤口积液、降低血肿与感染发生风险的作用[5]。但事实上,目前临床仍缺乏骨折术后放置引流管的标准与规范,是否放置引流管多取决于施术者的操作习惯与手术经验。也有研究对骨科术后是否需要放置引流管存在争议,认为放与不放引流管在骨科术后感染、下肢深静脉血栓发生率、关节功能恢复、肢体肿胀程度及皮肤瘀斑面积等方面并没有明显差异,且出于安全性考虑,认为还是以不放置引流管为宜[6]。但目前,临床对于老年股骨转子间骨折内固定术后是否需要放置引流管的相关研究并不多见。鉴于此,笔者将近年来收治的老年股骨转子间骨折患者作为研究对象,根据术后是否置管引流将患者分为两组,通过对比两组患者的手术及预后指标,分析内固定术后引流管放置的必要性,现作如下报道。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) CT、X 线等相关检查明确诊断为股骨转子间骨折,骨折类型为单侧、闭合性,骨折的 AO 分型在 A1~A3 型之间;( 2 ) 年龄在60 岁及以上,且不合并影响手术的严重内科疾病;( 3 ) 有明确的手术适应证,同意实施闭合复位髓内钉内固定术治疗;( 4 ) 新鲜骨折,即伤后 2 周以内的骨折;( 5 ) 骨折复位效果满意,住院期间无死亡。

2. 排除标准:( 1 ) 保守治疗患者;( 2 ) 非新鲜、非单一的其它类型骨折;( 3 ) 采用其它手术方案者,如切开复位、外固定等;( 4 ) 合并手术禁忌证;( 5 ) 肝肾功能异常;( 6 ) 有长期抗凝药应用史,或是存在凝血功能异常;( 7 ) 手术前后诊疗资料不完善,缺少相关观察指标。

二、一般资料

根据纳入与排除标准,本研究在 2016 年 5 月至2020 年 10 月选取 186 例老年股骨转子间骨折患者。患者均采用闭合复位髓内钉内固定术治疗,根据手术后是否放置引流管分为两组,其中对照组 83 例( 放置引流管 ) 与实验组 103 例 ( 未放置引流管 )。

三、方法

1. 手术方法:手术前配合做好相关检查,均为择期手术。纳入患者均行股骨近端髓内钉内固定手术:入手术室后实施连续硬膜外麻醉,麻醉起效后,透视监控下进行骨折复位。复位满意后,于大转子顶点上做约 2~3 cm 的外侧切口。然后用钝性分离法将臀中肌分离直至股骨大转子顶点,继续在透视监测下将导针置入,沿着导针插入髓内钉。再次透视观察骨折复位情况,确认固定无误后打入适当大小的螺旋刀片,然后将其旋紧,在瞄准臂引导下安装远端锁钉以及尾帽。再次透视观察骨折复位效果后进行切口冲洗。术后,对照组患者以常规方法放置引流管,采用一次性负压引流管,经手术切口放置引流管,在皮肤切口处缝合固定,引流袋固定位置低于戳孔平面,以使引流液能够充分流出,实验组患者不放置引流管,两组均以常规方法缝合切口。

2. 术后引流管处理方法:对照组术后由专业人员严格执行无菌操作,进行引流管的固定、冲洗以及引流袋的更换等操作。在患者的引流过程中,随时监测引流液的情况,如发现引流液色泽异常 ( 如出现淡红色、鲜红色液体 ) 时,需考虑是否为炎性渗出或出血,及时对症处理[7-8]。术后 72 h 内根据患者引流情况将引流管拔除,拔管指征:在通畅引流的情况下每天引流量少于 10 ml,且患者皮下未见瘀血、积液等,引流液色清。

3. 术后常规处理方法:术后密切监测两组患者生命体征变化情况,进行影像学复查,观察骨折内固定情况。两组患者在术后均遵医嘱常规预防性应用抗生素抗感染,使用止痛药物,行抗骨质疏松治疗。术后卧床期做好患者体位护理,可通过患肢的抬高促进血液回流,缓解肢体的肿胀感。术后第2 天起可指导患者适当地在床边做一些屈伸运动,并逐渐加大运动强度。同时,做好患者饮食、并发症等方面的护理干预。

四、评价指标

( 1 ) 术后切口情况:记录两组患者的手术指标以及术后是否出现切口异常情况;( 2 ) 预后指标:通过两组术后的 Harris 髋关节功能评分 ( 满分 100分,分数越高说明髋关节功能越好 )、术后 5 天的疼痛视觉模拟评分 ( visual analogue scale,VAS ) ( 表示疼痛程度,满分 10 分,分数越高说明疼痛越严重 )及术后住院时间等指标,评估两组的预后效果;( 3 )术后并发症:对两组术后并发症进行记录。

五、统计学处理

应用 SPSS 22.0 软件对数据资料进行处理分析,计量资料以±s表示,组间以t检验;定性资料以n( % ) 表示,组间以χ2检验。P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

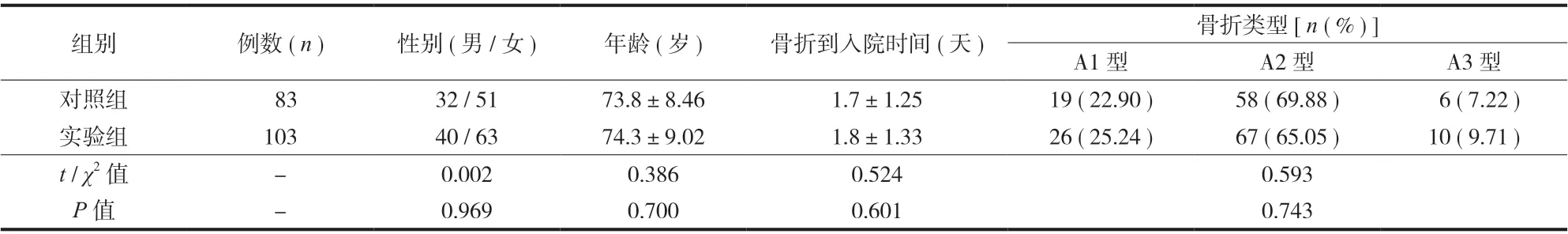

一、两组患者基线资料比较

两组患者的基础资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05 ) ( 表1 )。

表1 两组患者基线资料比较 ( ± s )Tab.1 Comparison of baseline data between the two groups ( ± s )

表1 两组患者基线资料比较 ( ± s )Tab.1 Comparison of baseline data between the two groups ( ± s )

组别 例数 ( n ) 性别 ( 男 / 女 ) 年龄 ( 岁 ) 骨折到入院时间 ( 天 ) 骨折类型 [ n ( % ) ]A1 型 A2 型 A3 型对照组 83 32 / 51 73.8±8.46 1.7±1.25 19 ( 22.90 ) 58 ( 69.88 ) 6 ( 7.22 )实验组 103 40 / 63 74.3±9.02 1.8±1.33 26 ( 25.24 ) 67 ( 65.05 ) 10 ( 9.71 )t / χ2 值 - 0.002 0.386 0.524 0.593 P 值 - 0.969 0.700 0.601 0.743

二、两组患者手术指标比较

两组患者手术时间、术中出血量、术中透视时间等手术指标比较差异无统计学意义 (P> 0.05 );实验组无引流,对照组术后引流量 ( 116.5±56.80 ) ml( 表2 )。

表2 两组患者手术指标比较 ( ± s )Tab.2 Comparison of surgical indicators between the two groups( ± s )

表2 两组患者手术指标比较 ( ± s )Tab.2 Comparison of surgical indicators between the two groups( ± s )

手术时间( min )组别 例数( n )术中出血量( ml )术中透视时间( s )术后引流量( ml )对照组 8378.2±11.3480.4±24.51 21.4±2.36116.5±56.80实验组 10375.5±10.9678.2±22.46 20.8±2.88-t 值 - 1.644 0.638 1.529-P 值 - 0.102 0.525 0.128-

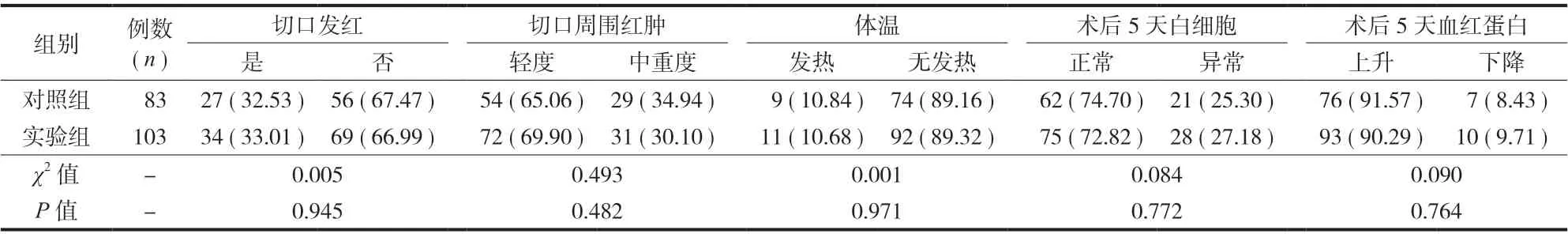

三、两组患者术后检查指标比较

两组患者术后切口发红、切口周围红肿、体温以及术后第 5 天白细胞、血红蛋白等检查指标比较差异无统计学意义 (P> 0.05 ) ( 表3 )。

表3 两组患者术后检查指标比较 [ n ( % ) ]Tab.3 Comparison of postoperative examination indexes between the two groups [ n ( % ) ]

四、两组患者预后指标比较

两组患者术后 Harris 评分比较差异无统计学意义 (P> 0.05 ),实验组术后 5 天 VAS 评分更低,术后住院时间更短,与对照组比较差异有统计学意义(P< 0.05 ) ( 表4 )。

表4 两组患者预后指标比较 ( ± s )Tab.4 Comparison of prognostic indicators between the two groups( ± s )

表4 两组患者预后指标比较 ( ± s )Tab.4 Comparison of prognostic indicators between the two groups( ± s )

术后 Harris评分 ( 分 )组别 例数( n )术后 5 天 VAS评分 ( 分 )术后住院时间( 天 )对照组 83 78.6± 7.35 3.7±0.52 15.2±3.84实验组 103 80.8±10.82 3.2±0.48 13.7±2.45 t / χ2 值 - 1.581 6.804 3.232 P 值 - 0.116 0.001 0.002

五、两组患者术后并发症比较

两组术后延迟愈合、切口感染、尿路感染、下肢静脉血栓等并发症比较差异均无统计学意义 (P>0.05 ) ( 表5 );两组均未出现深部感染、胃肠道出血、休克等严重并发症,术后住院期间均未出现病情加重而死亡的病例。

表5 两组患者术后并发症比较 [ n ( % ) ]Tab.5 Comparison of postoperative complications between the two groups [ n ( % ) ]

讨 论

在人口老龄化日益严重及交通事故发生率逐年增长的背景下,老年股骨转子间骨折的发生率也逐年上升。目前,临床对于此类骨折的治疗方法有多种,可采用切开复位动力髋螺钉内固定术、髋关节置换术、闭合复位髓内钉内固定术等不同手术治疗,不耐受手术者也可采用下肢牵引外固定保守治疗。老年股骨转子间骨折患者实施切开复位或股骨头、髋关节置换术,会对患者肌肉和软组织造成较大创伤,容易延长手术时间,导致并发症发生风险升高。因此,目前临床多倾向于钢板外固定术、闭合复位髓内钉内固定术治疗。相比于其它术式,闭合复位髓内钉内固定术的手术效果更好,可显著缩短主钉的杠杆力臂,增加内置物的生物力学强度,从而有效控制骨折的短缩和旋转[9-10]。且髓内钉内固定术的操作简单,手术创伤较小,对肌肉及软组织的损伤较小,固定确切可靠,能加快患者肢体功能的恢复[11]。

本次研究中,186 例老年股骨转子间骨折患者均以闭合复位髓内钉内固定术治疗。髓内钉内固定术的手术创伤小,术后功能恢复理想,观察手术效果发现,患者术后第 2 天即可下地行走,且术中不需要输血,进一步验证了该术式的临床应用效果。临床一般会在骨折手术后放置引流管,引流的目的主要是及时将手术区域、手术创面的积液、渗出液及积血等引流出来,以防止切口感染,进一步促进切口愈合,加快术后恢复[12]。然而,老年股骨转子间骨折患者术后是否需要引流临床尚存在一定争议。若采用切开复位或关节置换术治疗,手术造成的创伤较大,为减少伤口积液,降低血肿,一般会在术后放置引流管进行引流。而本研究采用的闭合复位髓内钉内固定术,手术创伤较小,术后的渗液渗血量也较少,对照组与实验组的平均出血量均 <100 ml,这种情况下,术后是否需要放置引流管,就成为一个值得讨论的课题[13]。目前,国内外对于老年股骨转子间骨折患者术后放置引流管的合理性尚未统一。通常认为,引流管放置与施术者术中操作技巧、工作经验、个人习惯等因素相关。

本研究中,对照组患者术后放置了引流管,而实验组没有放置。比较发现,两组在手术时间、术中出血量、术中透视时间、切口发红、切口周围红肿、体温、术后 5 天白细胞与血红蛋白、术后髋关节功能恢复、术后并发症等指标中均无显著性差异。但实验组术后 5 天的 VAS 评分与术后住院时间明显低于对照组。且两组患者住院期间均未出现深部感染、胃肠道出血、休克等严重并发症及死亡病例。总之,从预后恢复效果方面考虑,不放置引流管更好。

再者,在本次研究中还发现老年股骨转子间骨折内固定术后放置引流管存在一些问题,这在类似研究中也有过报道[14-15]。第一,引流管放置期间,容易因为患者躁动等原因导致引流管脱出、断裂,或是引流不畅造成阻塞,给患者身体带来创伤与痛苦,甚至引起严重感染与再次手术;第二,术后放置引流管本身就属于一种创伤性操作,术后引流时间较长的情况下,若无菌操作不严格,易增加感染率,甚至引发逆行感染;第三,放置引流管期间,引流口处皮肤对合不良,易引起切口延迟愈合,且引流管及引流口创伤对周围组织的刺激,还会增加腰痛、血栓等并发症。再者,老年骨折患者的新陈代谢较慢,免疫力下降,在手术后自我修复速度较慢,且老年人多合并高血压、糖尿病等基础疾病,皮肤血供较差,易发生微循环障碍,若再放置引流管进行引流,不仅引流效果不好,还会影响术后早期恢复。这可能也是本研究实验组术后疼痛评分及住院时间均低于对照组的原因之一。

综上所述,术后放置引流管对促进老年股骨转子间骨折患者术后恢复及降低感染等并发症发生率并无明显助益,而且未放置引流管的患者术后疼痛评分更低、住院时间更短,这提示术后放置引流管并不是必要条件,反而不放置更好。