乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移的影响因素分析

赵良功,蔡欣欣

(洛阳启明医院 外一科,河南 洛阳 471000)

乳腺癌是最为常见的女性恶性肿瘤之一,近年来其发病率呈明显上升趋势。当前,越来越多的乳腺癌患者更倾向于实施保乳术治疗,虽然可有效延长其生存期,但术后存在淋巴结转移的风险,影响患者预后[1-2]。基于此,本研究进一步分析乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移的影响因素,旨在为早期淋巴结转移干预措施的制定提供更多依据,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2017年1月至2017年12月在我院行保乳术治疗的80例乳腺癌患者的临床资料,其中年龄24~64岁,平均年龄(42.51±2.16)岁;病程6~13个月,平均病程(9.33±2.85)个月;肿瘤直径1.5~3 cm,平均肿瘤直径(2.25±0.32)cm。

1.2 入选标准纳入标准:①乳腺癌诊断符合《临床疾病诊断与疗效判断标准》[3]中相关标准,且经穿刺活检确诊为单侧患病;②病例资料完整;③精神及意识状态正常;④生存期≥6个月。排除标准:①心、肝、肾等器官功能不全;②合并其他恶性肿瘤;③合并内分泌疾病。

1.3 方法

1.3.1随访 乳腺癌患者保乳术后持续随访2年,术后按照每年2次的频率定期入院行乳腺B超检查、胸片检查、乳腺钼靶检查等,观察淋巴结肿大情况,并对肿大的淋巴结实施病理穿刺活检确诊是否转移。

1.3.2基线资料统计 收集80例乳腺癌患者的基线资料,明确其绝经情况(绝经、未绝经)、病灶位置(左侧、右侧)、TNM分期(Ⅱ期及以下、Ⅲ期及以上);实施免疫组化,明确患者雌激素受体(ER)状态(阳性、阴性)、孕激素受体(PR)状态(阴性、阳性);统计患者术中预防性淋巴结清扫(是、否)、术后辅助放化疗(是、否)情况。

1.4 统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件处理数据。计数资料以n(%)表示,比较采用χ2检验;计量资料以±s表示,比较采用t检验;影响因素使用多因素Logistic回归分析;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 早期淋巴结转移情况80例实施保乳术治疗的乳腺癌患者中,早期淋巴结转移15例,占比18.75%。

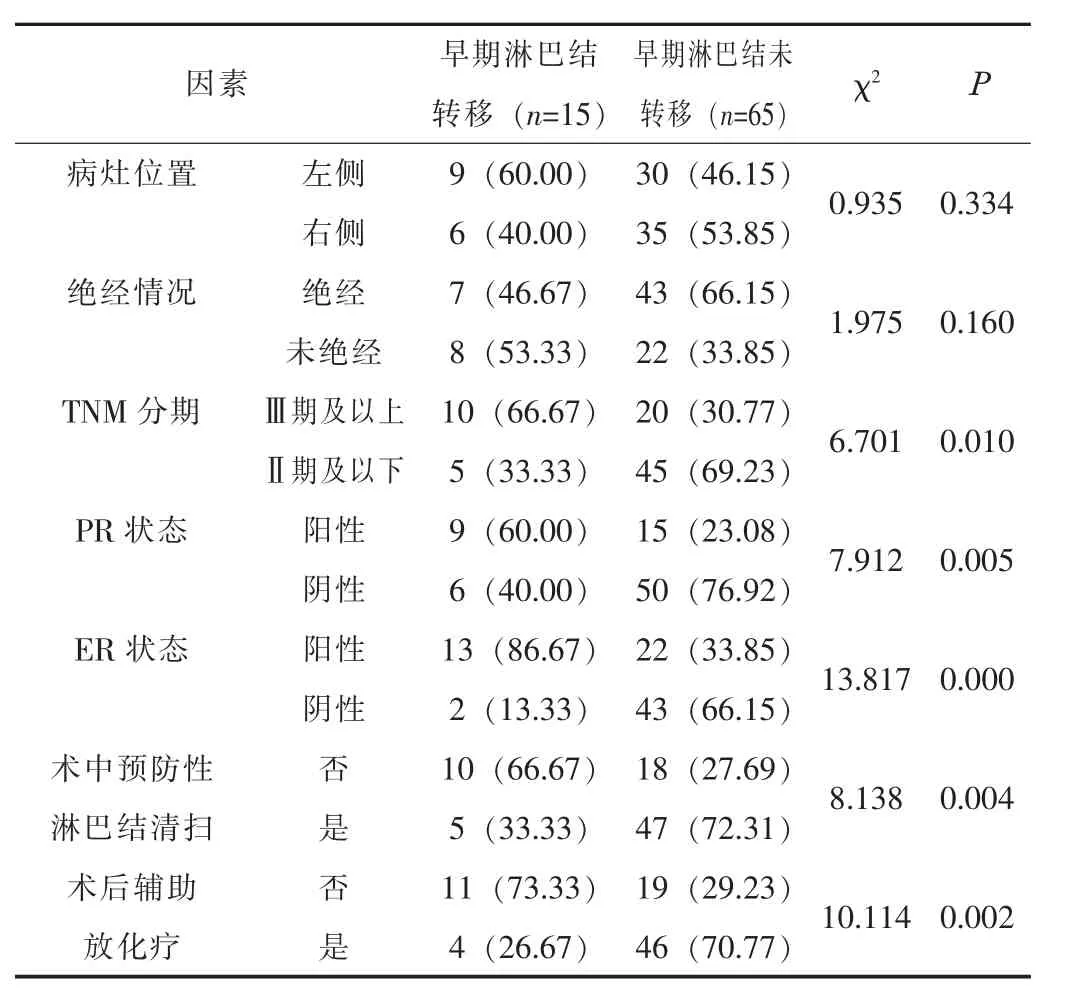

2.2 保乳术后早期淋巴结转移的单因素分析经单因素分析,乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移不受绝经情况、病灶位置的影响(P>0.05),但可能受TNM分期、ER及PR状态、术中是否行预防性淋巴结清扫、术后是否行辅助放化疗的影响(P<0.05)。见表1。

表1 保乳术后早期淋巴结转移的单因素分析[n(%)]

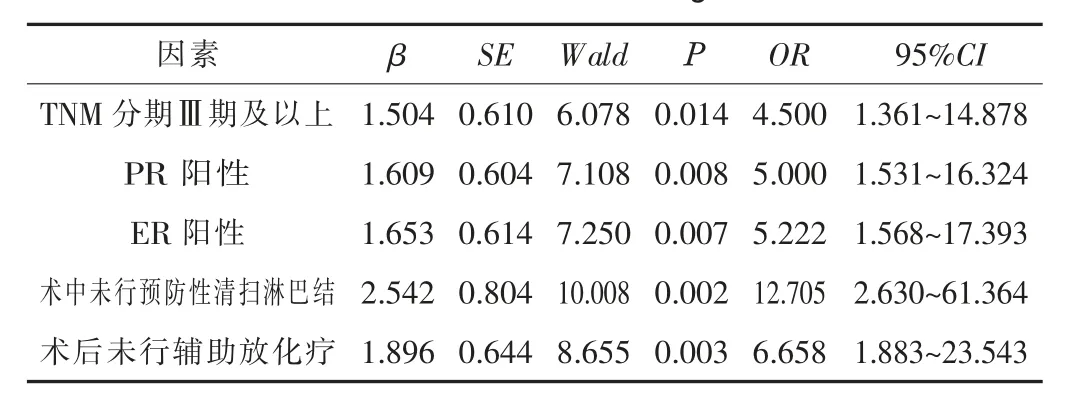

2.2 保乳术后早期淋巴结转移的多因素分析以保乳术后早期淋巴结转移情况为因变量,转移赋值为 “1”,未转移赋值为“0”,以TNM分期、ER及PR状态、术中是否行预防性淋巴结清扫、术后是否行辅助放化疗为自变量并赋值。经Logistic回归分析结果显示,TNM分期Ⅲ期及以上、ER阳性、PR阳性、术中未行预防性淋巴结清扫、术后未行辅助放化疗为乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移的危险因素(OR>1,P<0.05)。见表2。

表2 保乳术后早期淋巴结转移的Logistic回归分析

3 讨论

与常规改良根治术比较,保乳术具有保持乳房完整性的优势,且已逐渐成为治疗有保乳需求的乳腺癌患者的首选术式。乳腺癌病情不断发展会向四周器官扩散与转移,破坏正常细胞组织,并影响其他脏器的正常生理功能,保乳术后是否发生淋巴结转移是影响患者术后生存率的重要因素[4]。本研究结果显示,80例行保乳术治疗的乳腺癌患者中早期淋巴结转移15例,占比18.75%;经单因素和Logistic回归分析结果显示,TNM分期Ⅲ期及以上、ER阳性、PR阳性、术中未预防性行淋巴结清扫、术后未行辅助放化疗为乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移的危险因素(OR>1,P<0.05)。分析原因如下:①乳腺癌患者TNM分期越高,提示肿瘤恶性程度、进展程度越高,即使在手术后也存在较大的转移及复发风险[5-6]。②ER是由激素结合蛋白分子构成的二聚体,PR是雌激素作用的最终产物,ER、PR阳性会影响肿瘤细胞增殖能力,增加术后转移风险[7]。但有相关研究[8]表明,ER、PR阳性与患者生存率呈正相关,是乳腺癌最重要的预后影响因素之一。③预防性淋巴结清扫能够有效阻碍癌细胞的转移途径,继而实现降低局部复发率、延长患者生存周期的目的[9]。④术后辅助放化疗也能够杀死放疗区域内残留的肿瘤细胞,对局部复发有确切的防治作用。故针对病理分期较高者及ER、PR阳性者,综合考虑评估行保乳术后淋巴结转移风险,于术中实施预防性淋巴结清扫或于术后实施辅助放化疗。

综上所述,TNM分期Ⅲ期及以上、ER及PR阳性、术中未行预防性淋巴结清扫、术后未行辅助放化疗为乳腺癌患者保乳术后早期淋巴结转移的影响因素。