房价对城镇家庭生育行为的影响研究

文/何海云

一、引言

我国自20世纪80年代初全面实行计划生育政策以来,人口过快增长趋势得到有效控制,同时也使我国发展的人口压力由过去的人口增长式压力转变为人口结构性压力。第六次人口普查数据显示,我国总和生育率已降至1.18,远低于人口自然替代生育率。生育率持续低迷,人口增长已进入低生育率、低死亡率、低增长率的“三低”现代模式,人口发展进入关键转折期。

“全面二孩”的生育政策改革效果并不明显。国家统计局公布的人口数据(图1)显示,我国2016年至2019年人口增长率持续走低,人口增长仍然维持在较低水平,出生人口数量已经连续数年下降,二孩政策的全面实施并没有产生预期的新生儿数量快速增长的效果。生育率在二孩政策放开后出现先升后降,2018年出生人口数的下降十分明显,2019年的出生人口也在减少,这表明政策累积效应在早期已经集中释放,当政策进入调整平稳期后,并没有促进生育。

图1 1998年-2019年我国出生率、死亡率和自然增长率折线图

1998年我国住房制度改革,从原来独立于市场的福利分房制度转变为依赖于市场的住宅交易制度。房地产市场由此快速发展,具体表现为住房市场规模不断扩大,住房价格快速上涨。2003年以来,大部分城镇地区的房价出现大幅度上涨。如图2所示,我国1998年住宅商品房价格为1854元/平方米,2019年为9287元/平方米,增长400.92%,房地产市场的发展具有区域差异性,发达地区的房价水平远高于欠发达地区。房价上涨带来住房负担加重问题,住房现状对居民的生育选择产生了一定的影响。对于无房或打算购房的群体而言,房价的快速上涨不仅会加重住房消费负担,还会形成负向的收入效应。购房支出与养育支出是家庭的重要支出,在家庭预算约束一定的条件下,两者之间存在一定的替代关系,快速上涨的房价占据了家庭的主要支出。当住房支出增加时,养育孩子的成本负担也会加重,这会导致一些居民选择晚婚晚育、不敢生育或少生孩子。基于以上背景,本文试图从住房的视角对家庭生育行为进行研究,了解房价与家庭生育行为之间的关系,进而为制定科学合理的人口政策与房地产调控政策提供理论依据。

图2 我国1998年-2019年住房价格折线图

二、文献综述

国外研究房价对生育的影响的文献较多,但国外学者得出的结论并不一致。有学者认为房价上涨与生育选择有负相关性,拉克莱文和亚历山大波波夫利用美国数据研究发现,房价大幅上涨提高了生活成本,所以年轻的家庭购买住宅、结婚与生孩子的比例显著降低,生育率也明显下降。全塞朗、李明勋、金世永研究了韩国新婚夫妇在婚后5年内的生育意愿,发现非城市家庭与租房居住家庭的生育意愿较强,预期购房期与生育意愿之间存在显著相关,住房负担尤其影响生育二孩的意愿。有学者认为,房价上涨对生育选择有促进作用。迈克尔.洛文海姆和凯文.曼福特利用美国数据研究发现,房价的快速上涨对有产权住房家庭的生育意愿有显著的影响,而对无房家庭生育意愿的影响却不明显。房价变动带来的财富效应与抵押效应明显促进了有住房家庭的生育选择。有房产的女性与租房的女性相比,其生育意愿会提升。有学者基于2001年-2014年澳大利亚家庭数据研究发现,住房财富对家庭的生育意愿有着明显的影响,房价上涨会提高生育率,表现为房价上涨带来的财富效应明显促进家庭的生育选择。

在国内,许多学者也进行了相关研究。在宏观数据研究方面,刘晓婷、张敬石、胡雍(2016)发现,高房价使人口出生率下降。经济增长与社会保障服务对人口出生率有正向影响,妇女受教育水平对生育选择有负向影响。靳天宇、刘东浩(2019)研究发现,城镇人口出生率比省份总人口出生率低。生育政策对于提高生育水平的作用较小,且具有边际下降趋势。荆林波(2020)研究发现,房价收入比的上升给中产阶层带来持续的经济压力,而经济压力、养育子女成本、价值观念等因素都会影响家庭生育意愿。在微观数据研究方面,李勇刚、李祥和高波(2012)发现,房价上涨与人口生育率存在明显的负相关,房价的快速上涨与居民生育行为有显著的负相关性,前者会加速生育率的下滑。在各种因素中,房价对生育选择的影响最大。邓浏睿,周子旋(2019)研究发现,房价波动对生育行为的抑制作用在不同经济收入水平的家庭中表现不同,房价波动收入效应对不同孩次生育的影响也存在差异,相较一孩生育,房价波动对二孩生育的影响更为明显。

从对已有文献的分析可以看出,目前缺少房价对家庭实际生育一孩、二孩行为的研究。二孩政策于2016年1月方才全面实施,专门研究住房价格与二孩生育行为的文献较少。本文选择2016年与2018年的相关数据,更能反映政策实施后家庭生育二孩行为的情况。

三、理论分析和研究假设

美国著名人口经济学家哈维·莱宾斯坦是最早使用经济学中的价格理论分析生育问题的学者,他提出了成本与效用比较理论。他认为,生育孩子存在直接花费成本与间接机会成本,同时,孩子也可以带来消费、劳动和潜在的保障效用。该理论将生育孩子分成正、负两方面效用,房价上涨主要与养育成本(负效用)相联系,房价上涨会使孩子的养育成本(住房支出)增加,而消费效用等正效用不易因房价变动而变动。根据该理论,房价上涨可能削弱生育二孩的意愿,从而降低生育二孩的概率。贝克尔从西方经济学的消费者需求理论出发,提出了孩子数量与质量互相替代模型,进一步发展了成本与效用比较理论。该理论也提出了一些假设,将孩子视作与汽车、房子等同的耐用消费品,孩子的数量与质量直接影响父母的生育效用。在整个微观家庭收入固定的情况下,子女的数量与子女的质量之间会形成一定的替代关系,从而确保家庭在生育效用最大化的前提下作出最优家庭生育决策。当家庭的预算水平确定时,为使家庭效用水平最大化,父母会选择提高孩子质量。因此,对孩子质量需求的增加必然导致对孩子数量需求的减少,父母生育孩子的数量也会随之下降。

理论上,房价上涨对生育行为会产生两种效应,挤出效应与财富效应。

目前学术界普遍认为,挤出效应会削弱家庭生育孩子的意愿,减少家庭生育孩子的数量。挤出效应包括两个方面。一方面是替代效应:房价上涨意味着住房负担加重,家庭在既定资源的约束下,会相应减少其他方面的消费支出,减少生育孩子的数量,放弃新增孩子带来的总效用水平下降的可能性。另一方面是住房面积限制效应:新增孩子数量会导致家庭人均住房面积下降,家庭可能需要置换更大面积住房以满足增加孩子所需的居住空间,否则受限的住房面积会使家庭的生活品质受到影响。住房面积越小,效用水平越低。然而,为了不影响家庭的效用水平,家庭也可能选择放弃新增孩子。因此,房价上涨会使家庭选择放弃置换大面积住房,挤出效应也会增强。

学术界对于财富效应大多持正向观点,认为财富效应会促进家庭的生育意愿,提高家庭生育孩子的数量。财富效应主要体现在有住房的家庭中,但对于拥有产权住房数量不同的家庭,财富效应的表现也有所区别。

若不考虑房价上涨带来房租上升而导致的财富下降,无房家庭的财富与房价上涨没有明显关系。对于拥有一套房的家庭而言,住房基本用于自住,不是投资性住宅,因而不会由于房价上涨而轻易出售房产。同时,住房价格上涨也会使拥有产权住房的家庭产生比以前更富有的“幻觉”,增强其财富预期,从而会促进家庭生育孩子的意愿。然而,该财富效应并没有带来实际财富的流入,生育意愿的改变较为有限。对于有两套及以上住房的家庭而言,第一套住房已满足自住性需求,第二套住房多为改善性住房与投资性住房。如果是投资性住房,房价上涨会使房租上升,从而赚取更多租金,还可以通过出售房产获取更多的财富。该财富效应可以使家庭的财富预期增强,从而使家庭放松预算约束,进而增强生育孩子的意愿。因此,多套房家庭的财富效应较一套房家庭的财富效应更强。

根据上述分析,房价上涨既可能促进生育选择,也可能削弱生育意愿。房价对生育行为最终产生的影响取决于财富效应与挤出效应的综合,难以从理论层面直接得出结论,需要在实证阶段作进一步分析。对此,本文提出以下假说,后文将对这些假设进行实证检验。

假设1:房价上涨会降低城镇家庭生育第一个孩子与第二个孩子的概率。

假设2:房价上涨对拥有产权住房的家庭产生财富效应。

四、实证分析

(一)数据来源与变量选取

本文实证部分使用数据来自北京大学和国家自然科学基金资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS是一项全国性、大规模、综合性的以学术为目的的社会追踪调查项目,样本覆盖中国除香港、澳门、台湾以外的31个省、直辖市、自治区。CFPS的样本可以被视为具有全国代表性的样本。本文将CFPS中2016年与2018年追踪成功的城镇家庭样本的截面数据作为研究的数据基础。对数据缺失变量进行适当处理,最后保留受访者年龄在20-49周岁的城镇家庭样本,共计8692个。

因变量包括:是否生育第一个孩子(child1,是=1)、是否生育第二个孩子(child2,是=1)。如果生育的孩子数用child表示,当child=0时,child1=0,child>0时,child1=1;当child=1时,child2=0;当child>1时,child1=1,child2=1。分析房价对child1的影响使用的是全样本城镇家庭,分析房价对child2的影响使用的是生育过一个孩子的家庭样本。关键自变量是房价,包括2018年的住房价格与2016年的住房价格。CFPS问卷有问题“您估计您家现在居住的这处房子当前的市场总价是多少万元”,“您家现住房的建筑面积是多少平方米”,用“房屋当前市价÷建筑面积计算得出房屋价格(元/平方米)”。本文剔除了住房价格小于1000元/平方米和超过100000元/平方米的样本。在进行实证分析时,本文将实际房价取对数作为关键解释变量,讨论房价与生育行为之间的关系。

其他重要变量包括住房产权拥有情况、现住房面积等。其中,在健康评价方面,自我评价“非常健康”赋值为1,“很健康”为2,“比较健康”为3,“一般”为4,“不健康”为5。在受教育水平方面,“文盲/半文盲”赋值为1,“小学”为2,“初中”为3,“高中/中专/技校/职高”为4,“大专”为5,“大学本科”为6,“硕士”为7,“博士”为8。地区变量,本文按照样本居住城市所属区域进行划分,参照其他文献和国家统计局的相关文件的划分标准分为东中西地区,定义东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。

本文对8692个城镇家庭样本进行描述性统计,发现有68.8%的城镇家庭样本已生育了第一个孩子,28.8%的城镇家庭已生育了第二个孩子。2016年城镇家庭房价均值为7320元/平方米,2018年房价均值为8823元/平方米,房价最小值均为1000元/平方米,最大值均为100000元/平方米。家庭年收入均值为81735元,最小值为1000元,最大值为2123000元。79%的家庭拥有产权住房,24.9%的家庭拥有两套房及以上房产。现住房面积均值为108.4平方米,最小值为20平方米,最大值为600平方米。受访者年龄均值为34.96,最小值为20,最大值为49。受访者样本中男性占比53.8%,党员占比9.12%,宗教信仰占比1.34%,汉族样本占比96%,农业户口占比57.1%。健康均值为2.92,大多数居民认为自己比较健康。受教育水平均值为3.139,初中与高中毕业的居民占多数。68.6%的居民参保了养老保险,85.4%的居民参保了医疗保险。样本中,东部地区占比47.4%,中部地区占比30.2%,西部地区占比22.4%。本文在实证回归时,将房价取对数,家庭年收入取对数以及增加控制变量家庭年收入对数的二次项进行研究。

(二)实证模型

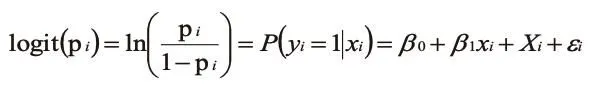

对于二元离散变量的实证检验,一般在进行参数估计时适合采用Logit模型,这是一个非线性的模型,可以使用最大似然法(MLE)进行估计。logit模型的形式如下:

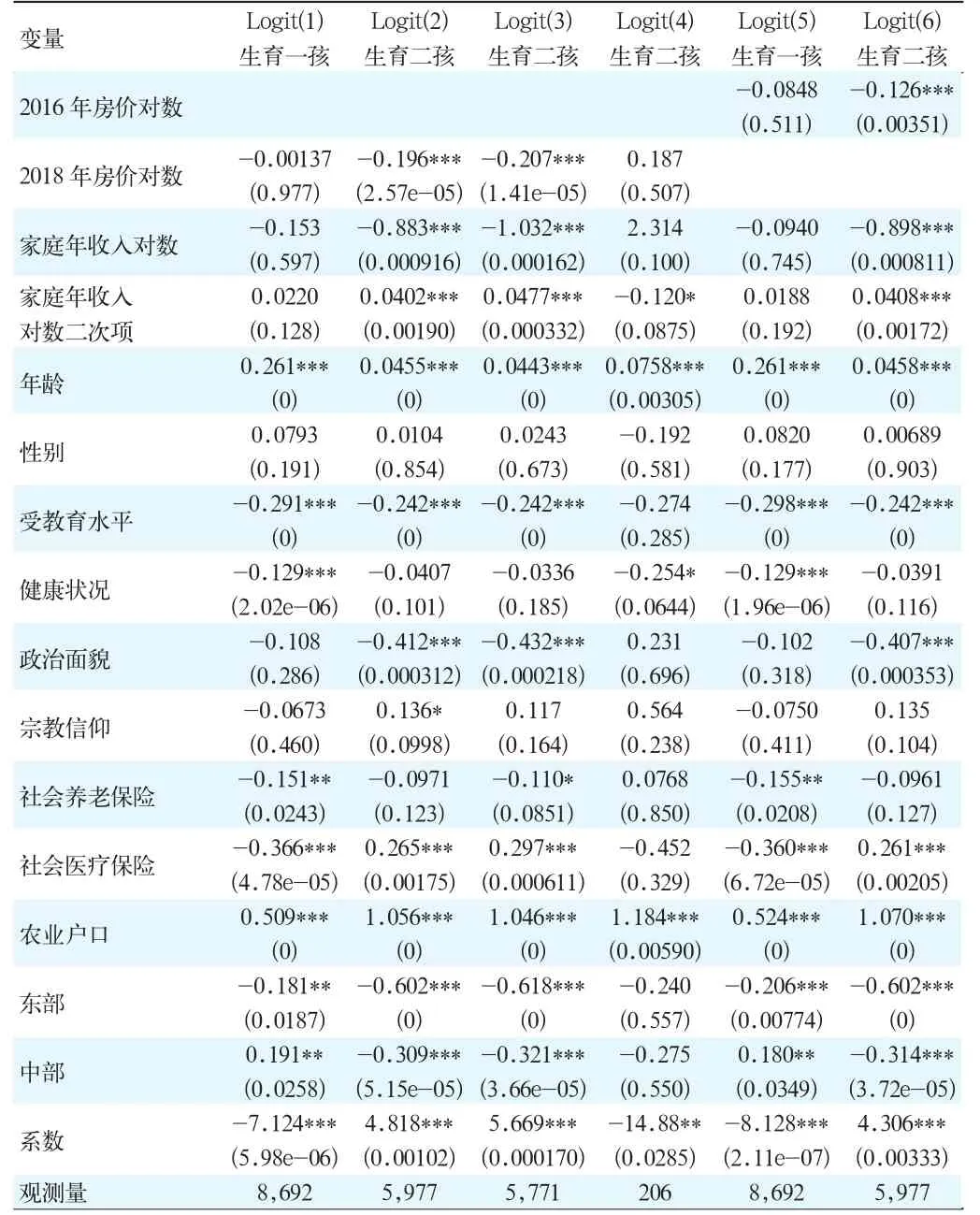

为验证财富效应是否存在,引入变量own(是否拥有产权住房)、house2(是否拥有两套以上产权住房)和area(现住房面积),分别与房价进行交互项检验,表达为x*own,通过分析交互项前的系数β2,检验财富效应是否存在。回归模型如下(以变量own为例,变量house2和area参照此法):

因变量是因变量事件发生与不发生概率之比的对数值,数值越大,说明事件发生的可能性越高。y包括是否生育第一个孩子(child1)和是否继续生育第二个孩子(child2),自变量x是房价对数lnhprice。控制变量为X,随机扰动项是ε。P表示控制房价与其他控制变量后受访者家庭i生育第二个孩子的条件概率(以房价对child2的影响为例)。

(三)实证结果

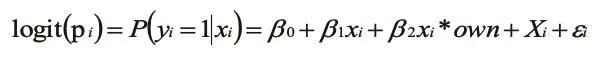

表1的第1列是房价上涨对生育第一个孩子的影响,第2列是房价上涨对生育第二个孩子的影响,第3列、第4列是汉族和少数民族样本生育二孩的回归结果,第5列、第6列是生育一孩和二孩的稳健性检验结果。

表1 房价对单孩次生育行为的影响

从表1第1列的回归结果看,房价上涨对城镇家庭生育第一个孩子有负向作用但不显著。对于传统家庭而言,生育一孩可以获得育儿的人生体验,房价上涨不足以使家庭放弃生育第一个孩子的选择,放弃生育一孩的概率较小。这与葛玉好、张雪梅(2019)的研究结论有所不同,他们研究发现,房价上涨对生育一孩也有显著的负向影响。原因可能在于研究样本和时期有所不同,其选用的是已婚夫妇结婚当年所在城市房价与5年后的房价。本文的结果不能够支持研究假设1,房价上涨对生育一孩有负向影响,但并不明显降低生育一孩的概率。

从表1第2列的回归结果看,房价对数系数为负且在1%的水平上显著为负,说明房价上涨明显降低了城镇家庭生育第二个孩子的概率。比较生育一孩与生育二孩的回归结果可以发现,房价上涨对生育第二个孩子的负面效应更显著。这与邓浏睿、周子旋(2019)得出的结论相似:房价波动对生育一孩的抑制作用不显著,对生育二孩的抑制作用较显著。与葛玉好、张雪梅(2019)的研究结论相似,房价上涨显著降低生育二孩的概率。为对系数进行定量解释,本文在回归时计算了发生率比(IRR)。计算结果显示,在控制其他变量时,住房价格每上涨1%,城镇家庭选择生育二孩的概率会降低17.8%。这一结果部分支持了本文的研究假设1。

除房价外的其他控制变量对生育行为的影响各不相同。家庭年收入对生育一孩没有明显影响,年收入水平与是否继续生育二孩行为呈显著的U型曲线关系,表明随着家庭年收入水平的提高,生育二孩的概率呈现先下降后上升的趋势。年龄系数显著为正,年龄越大,选择生育一孩与生育二孩的概率越大。受教育水平显著为负,受教育水平越高,生育观念越开放,选择生育一孩与二孩的概率越小。农业户口系数显著为正,农业户口家庭选择生育一孩与二孩的概率要高于非农业户口家庭。身体状况越健康,越会增加生育一孩的概率,但对生育二孩没有显著影响。党员身份对生育一孩没有显著影响,但党员身份对生育二孩行为有明显负影响。宗教信仰提高了生育第二个孩子的概率,但对生育一孩没有明显影响。参加养老保险与医疗保险会显著降低家庭生育一孩的概率,仅医疗保险对生育二孩有明显的正影响。

地区变量系数均在不同的水平上显著,以西部为参照,东部地区城镇家庭生育一孩与二孩的行为受房价上涨的负向影响最大,其次是中部地区,西部地区房价上涨对家庭生育孩子的负向影响最小。

表1的第3列、第4列是汉族和少数民族的回归结果。从回归结果看,房价上涨明显降低了汉族居民生育二孩的概率,但房价上涨对生育二孩的负向影响机制对少数民族居民无效,少数民族生育意愿比汉族居民更强。

表2的第1列、第3列分析了房价上涨“是否生育第二个孩子”的财富效应,表2的回归均控制了经济因素、个体因素与家庭因素等变量。此处未汇报年龄、性别、受教育水平、地区等控制变量的回归结果。从表2可以看出,住房产权与房价交互项的系数在5%的水平上显著为正,两套房及以上与房价的交互项系数在10%的水平上显著为正,拥有住房产权家庭与拥有两套房家庭的财富效应显著,表明至少拥有一套产权住房的家庭存在财富效应,但财富效应小于挤出效应。总体上,房价上涨对家庭生育第二个孩子的影响是负面。这一结果较好地支持了本文的研究假设2。

表2 房价影响家庭生育行为的财富效应

(四)稳健性检验

在控制地区因素、经济因素、个体因素与家庭因素的情况下,使用2016年房价对数。表1第5列是全样本城镇家庭回归结果,房价系数为负但不显著,房价上涨对生育一孩没有明显抑制作用。第6列是已经生育一孩的城镇家庭样本回归结果,房价对数系数为负且在1%的水平上显著,说明房价上涨明显降低了城镇家庭生育二孩的概率。

表2的第4列、第6列住房产权与房价交互项的系数在10%的水平上显著为正,两套房及以上与房价的交互项系数在10%的水平上显著为正,拥有住房产权家庭与拥有两套房家庭的财富效应显著,表明至少拥有一套产权住房的家庭存在财富效应,但总体上财富效应小于挤出效应,房价上涨与家庭生育二孩呈负相关。从上述检验回归结果可以看出,回归结果具有稳健性。

五、结论与建议

本文基于2016年与2018年CFPS数据,研究了房价对生育行为的影响。研究过程中使用滞后一期房价数据进行稳健性检验。主要研究结论为:第一,房价上涨对生育一孩有负影响但不显著,其他变量对此也有影响,如年龄、健康、受教育水平、参加社会保险和养老保险等。第二,房价上涨对生育二孩概率有显著负影响,房价每上涨1%,生育二孩的概率将降低17.8%。其对不同区域家庭二孩生育概率的影响存在差异,对东部地区生育二孩概率的负向影响最大,其次是中部地区,西部地区影响最小。第三,少数民族生育意愿比汉族居民强,汉族受房价上涨的影响更大。房价上涨的影响机制对少数民族失效。第四,从影响机制看,房价上涨对家庭生育行为存在财富效应,拥有产权住房数量越多,财富效应更明显,但总体上挤出效应更大,住房财富效应并没有提高生育二孩的概率,存在因住房负担增加而放弃生育二孩的动机。

本文的研究结论表明,全面二孩生育政策已然不是调节人口增长、人口结构与提振生育行为的主要途径,生育成本才是抑制生育需求、降低生育概率的主要原因。本文认为,改善生育意愿、提振生育行为,需要做到以下两个方面:

一方面,需要分区域合理调控房价,抑制房价非理性上涨,确保房地产市场健康发展,打击投机性需求。分城市满足住房供应,要因城施政,完善住房租赁市场及法律制度,落实多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,缩小租赁住房与购买住房之间的功能权属差异。大力发展和支持无房家庭的自住性需求与一套房家庭的改善性需求,出台改善性住房购置与生育孩子数量挂钩的配套政策。另一方面,学习与逐渐推广“工作—家庭友好型”政策,如对家庭生育子女给予直接的生育成本补贴与税收优惠。引进弹性工作制度,夫妻共休产假,持续推进普惠性托育点建设,推动幼儿服务发展,协助育儿,包括集中照护。完善社会保障体系,增加财政投入,建立养育保障制度,包括更加完善的教育资源、医疗保障与其他生活保障。

本文还存在许多不足之处。第一,为了研究二孩政策实施后的城镇家庭生育意愿,本文只选用了2016年与2018年两期追踪成功的样本数据,个别指标变量的缺失导致无法细分样本进行深入研究,如受访者工作性质变量缺失严重,控制变量选择方面便没有加入受访者工作性质。第二,在本文所选取的样本中,少数民族样本量较少,一些结论可能不适用于少数民族,有待进一步研究。第三,本文没有讨论与分析住房价格的内生性问题。虽然本文使用的住房价格是受访家庭实际居住房屋的价格,内生性问题影响不大,但产生内生性问题不可避免,如一个区域的经济发展会影响住房价格,住房价格也会影响一个区域的经济发展。本文在研究中未能找到合适的工具变量对内生性问题进行处理,还有待未来进一步研究。