省域碳减排—经济增长—环境保护协调发展的时空分异及驱动机制

刘志华,徐军委,张彩虹

(1.北京林业大学 经济管理学院,北京 100083;2.中国劳动关系学院 劳动关系与人力资源学院,北京 100048)

21 世纪以来,我国经济得到快速发展。与此同时,经济发展带来的碳排放问题日益突出,引发了众多环境问题。2020 年9 月,习近平主席作出承诺:“力争2030 年前我国二氧化碳排放量达峰,2060 年前实现碳中和”,并在之后的利雅得峰会和气候雄心峰会上对此作出进一步确认,可见中国政府在碳减排领域所立下的决心。十九届五中全会进一步明确,未来要广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。由此可见,碳减排目标的实现与经济的高质量发展和生态环境的高水平保护之间紧密关联,如何在实现碳减排目标的同时,实现经济的高质量发展和高水平的生态环境保护,是亟待解决的难题。然而,省域间由于经济基础、资源禀赋和发展定位的不同,三者之间表现出较大差异,集中表现为东部地区经济发展水平高,环境保护与碳减排压力较大,中西部地区生态环境资源相对丰富,经济发展水平较低的特征。省域碳减排、经济增长和环境保护的矛盾尤为突出。因此,厘清三者的耦合协调关系,对于贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,推动三者之间形成良性发展的新格局,实现经济社会可持续发展具有重要的意义。

早期学者更多关注的是碳减排—经济增长—环境保护二元关系的研究,大多以库兹涅兹曲线(EKC)为基础。Bertinelli 最先验证了该曲线的正确性①Bertinelli L.,Strobl E.,“The Environmental Kuznets Curve Semi-Parametrically Revisited”,Economics Letters,Vol.88,No.3,2005,pp.350-357.,此后诸多学者又对此进行了检验:Kraft 最先提出美国的经济增长与能源消费间有因果关系②Kraft J.,Kraft A.,“On the Relationship between Energy and GNP”,Energy Dvelopment,Vol.3,No.2,1978,pp.401-403.,随后,Asafu-Adjaye、Erdal、Bozoklu 又分别证明了东南亚四国、土耳其、经济合作组织等国家、组织的经济增长与能源消费之间互相影响③Asafu-Adjaye J.,“The Relationship between Energy Consumption,Energy Prices and Economic Growth:Time Series Evidence from Asian Developing Countries”,Energy Economics,Vol.22,No.6,2000,pp.615-625.④Erdal G.,Erdal H.,Esengün K.,“The Causality between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey”,Energy Policy,Vol.36,No.10,2008,pp.3838-3842.⑤Bozoklu S.,Yilanci V.,“Energy Consumption and Economic Growth for Selected OECD Countries:Further Evidence from the Granger Causality Test in the Frequency Domain”,Energy Policy,Vol.63,No.3,2013,pp.877-881.;Brandt 以北美天然气泄露为例,对能源消费与环境污染之间的关系进行了研究①Brandt A R.,Heath G A.,Kort E A.,“Energy and Environment.Methane Leaks from North American Natural Gas Systems”,Science,Vol.343,No.6172,2014,pp.733-735.,魏巍贤等人对我国省域能源消费结构、消费价格与环境污染之间的关系进行了研究②魏巍贤,马喜立:《能源结构调整与雾霾治理的最优政策选择》,《中国人口·资源与环境》2015 年第7 期,第6-14 页。。

能源(Energy)—经济(Economy)—环境(Environment)(3E)系统提出后,学者们开始纷纷转向三元耦合关系的研究。Lenzen、Ang、Barke 对澳大利亚、马来西亚、墨西哥等地的能源消耗、经济增长与环境保护之间的耦合协调关系进行了研究,通过建立3E 耦合模型发现三者之间相互促进相互影响③Lenzen M.,Dey C J.,“Energy and Greenhouse Emissions Impacts of Some Consumer Choice,Technology and Government Outlay Options”,Energy Economics,Vol.24,No.4,2002,pp.377-403.④Ang J B.,“Economic Development,Pollutant Emissions and Energy Consumption in Malaysia”,Journal of Policy Modeling,Vol.30,No.2,2008,pp.271-278.⑤Barker T.,Anger A.,Dessens O.,“Integrated Modelling of Climate Control and Air Pollution:Methodology and Results from One-Way Coupling of an Energy-Environment-Economy(E3MG)and Atmospheric Chemistry Model(p-TOMCAT)in Decarbonising Scenarios for Mexico to 2050”,Envi⁃ronmental Science and Policy,Vol.13,No.8,2010,pp.661-670.,A.S.Dagoumas 进一步将技术变革引入该模型中,研究碳减排与经济增长的内在联系⑥A.S.Dagoumas,T.S.Barker,“Pathways to a Low⁃Carbon Economy for the UK with the Macro⁃Econometric E3MG Model”,Enregy Policy,Vol.38,No.6,2010,pp.3067-3077.。国内学者对3E 耦合系统的研究起步较晚,且各地的情况都不尽相同,学者们大多集中在对各地能源—经济—环境系统的研究⑦盖美,张福祥:《辽宁省区域碳排放—经济发展—环境保护耦合协调分析》,《地理科学》2018 年第5 期,第764-772 页。,还有学者借助主成分分析法和模糊数学隶属度函数等方法从省域角度对三系统耦合进行相关研究⑧姜磊,柏玲,吴玉鸣:《中国省域经济、资源与环境协调分析——兼论三系统耦合公式及其扩展形式》,《自然资源学报》2017 年第5 期,第788-799 页。。

综上所述,国内外学者在经过二元关系到3E 系统理论的过渡后,对碳减排—经济增长—环境保护间耦合协调关系的研究已经逐步成熟,但在以下三个方面尚需进一步深入和完善:第一,从研究视角看,既有文献以区域性研究为主,多从某个省或某个区域的角度进行研究,从全国层面对省域碳三系统耦合协调的研究较少;第二,从研究内容来看,多是对二元关系进行研究,即使研究3E 耦合关系,也是对能源—经济—环境间的耦合协调性进行研究,鲜有关注碳减排与经济增长、环境保护间的耦合关系;第三,从研究思路看,既有文献大多将研究重点放在耦合协调度的测算与空间分布上,对耦合机理的研究较少,更缺乏耦合协调度驱动机制的相关研究。因此,本文在明确省域碳减排—经济增长—环境保护的耦合机理的基础上,构建耦合模型与耦合协调度模型对各省碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度进行研究,并结合空间分析工具对其时空分异进行分析,明确其空间分布格局、变化趋势及内在规律,最后构建计量模型明确耦合协调度的驱动机制,以期进一步丰富省域3E 系统的相关理论,为国家和地方政府在新时期贯彻落实新发展理念,形成区域发展新格局提供政策支持和借鉴,助力实现省域社会经济的可持续发展。

一、省域碳减排—经济增长—环境保护耦合机理研究

省域碳减排—经济增长—环境保护之间相互作用和制约,具体耦合关系如图1 所示:

图1 省域碳减排—经济增长—环境保护耦合机理图

一是碳减排与经济增长的耦合关系。从短期来看,经济快速发展会带来高碳排放,而政府实施减排政策会制约经济的快速发展;从长期来看,过度的碳排放也会对经济增长造成一定的负面影响,而适当的碳减排政策会对经济增长产生明显的促进作用。

二是碳减排与环境保护的耦合关系。一方面,大量二氧化碳的排放会导致地表温度上升,从而造成全球气候变暖,而一旦排放物超过环境容忍上限,便会带来一系列环境问题;另一方面,植树造林等增加城市绿化覆盖率的环保措施可以有效改善生态环境,同时,植物的光合作用可以有效吸收大气中的二氧化碳,从一定程度上减少了二氧化碳的排放量。

三是经济增长与环境保护的耦合关系。首先,经济增长会在一定程度上破坏生态环境,但经济的发展也在一定程度上为生态环境保护、治理、碳补偿等方面提供了资金支持;其次,生态环境得到保护会增强自然资源的可再生能力,从而为经济的可持续发展提供更为广阔的发展空间。

总体来看,碳减排—经济增长—环境保护之间相互作用相互制约,环境保护是碳减排和经济增长的基础,经济增长是重要支撑,碳减排是关键。

二、数据来源与方法

(一)数据来源及说明

本文所需基础数据均来自统计年鉴,其中,能源消费所需数据来自《中国能源统计年鉴》,工业生产活动、农业、畜牧业和碳汇量所需数据以及资本存量、劳动力等来自《中国统计年鉴》与EPS 全球统计数据库,废弃物碳排放所需数据来自《中国环境统计年鉴》。其中,部分省市清洁能源产量数据缺失,通过其水电、核电、风电与太阳能等清洁能源发电数据计算得来①徐斌,陈宇芳,沈小波:《清洁能源发展、二氧化碳减排与区域经济增长》,《经济研究》2019 年第7 期,第188-202 页。;1999—2002 年垃圾填埋量和垃圾焚烧量数据缺失,可考虑通过数据一致性处理补齐;能源折标煤系数和碳排放系数参考IPCC2006 报告,工业产品的碳排放系数②张俊峰,张安录,董捷:《武汉城市圈土地利用碳排放效应分析及因素分解研究》,《长江流域资源与环境》2014 年第5 期,第595-602 页。、农作物碳吸收率、含水率、畜禽甲烷排放系数③黄祖辉,米松华:《农业碳足迹研究——以浙江省为例》,《农业经济问题》2011 年第11 期,第40-47 页。及所需其他参数④王刚,张华兵,薛菲等:《成都市县域土地利用碳收支与经济发展关系研究》,《自然资源学报》2017 年第7 期,第1170-1182 页。都参考相关研究文献。

(二)理论模型与方法

1.碳收支测算方法

结合《IPCC 温室气体清单方法》《城市温室气体清单研究》及国内外学者的相关研究成果⑤袁凯华,张苗,甘臣林等:《基于碳减排目标的省域碳生态补偿研究》,《长江流域资源与环境》2019 年第1 期,第21-29 页。,通过构建碳源核算体系来测算能源消费、工业生产活动、农业、畜牧业和废弃物等活动碳排放量,具体如下:

其中:CS为碳排放总量;CEenergy为能源消耗碳排放总量;CEindustry为工业生产过程碳排放总量;CEagri为农业生产活动的碳排放总量;CEanimal、CEwaste分别为畜牧业、废弃物造成的碳排放总量。对碳吸收的测算主要指农作物的碳吸收和土地利用的碳吸收。具体计算公式如下:

其中,Qplant.i为第i种农作物的经济产量,Cplant.i为第i种农作物的碳吸收率,Pwater.i为第i种农作物的含水率,Eplant.i为第i种农作物的生物产量为农作物的经济系数,Splant.i为第i种植被的面积,Pplant.i为第i种植被的碳吸收率(城市绿地、园林和森林植被)。

2.熵权TOPSIS 法

利用熵权TOPSIS 法确定指标权重,并根据逼近理想解的技术确定评价对象排序,步骤如下:

(1)构造判断矩阵;假设研究对象为m个省份,每个省份有n个评价指标,构建判断矩阵:

(2)对判断矩阵进行标准化处理;

(3)计算信息熵;

(4)指标j权重的确定;

(5)计算加权矩阵;

(6)计算各个研究对象与最优解、最劣解的欧氏距离;

(7)计算综合评价指数;

(8)式中:Mi的值越大,表明碳减排、经济增长、环境保护三者之间的耦合协调水平越高。

3.耦合模型

根据物理学的耦合协调模型,可以得到省域碳减排、经济增长、环境保护之间的耦合协调公式。

式(9)中:C为省域碳减排、经济增长、环境保护的耦合度,取值为0~1 之间,取值越大,耦合度越高,当C=1 时,代表三系统间处于最佳耦合状态。U1、U2、U3分别为用熵权TOPSIS 法计算的碳减排、经济增长与环境保护的综合得分。由于耦合度仅能反映系统间耦合程度,因而进一步引入耦合协调度模型:

其中:D代表碳减排、经济增长、环境保护的耦合协调度,T为任意两系统的综合评价指数,α、β、γ代表三系统的重要程度,本文取α=β=γ=1/3。

参照廖重斌对耦合协调度大小的划分原则,将耦合发展类型进行划分①廖重斌:《环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例》,《热带地理》1999 年第2 期,第3-5 页。,如表1 所示:

表1 耦合协调度划分标准表

4.主成分因子分析

主成分因子分析是因子分析的主要方法,是多元分析中处理降维问题的常用方法之一,其基本原理是将具有一定相关关系的多个变量综合为数量较少的几个因子。基本步骤如下:

(1)数据标准化处理

由于选取的指标单位和计量标准的不一致,大大降低了指标间的可对比性,因此,可以对指标先进行数据标准化处理,将计量标准不同的指标转换成可以比较的相对数。

(2)适用性检验

在进行因子分析前,要对数据进行检验以判定其是否适合进行因子分析。Bartlett 球形检验是判定数据是否是单位矩阵,即各变量是否具有较强的相关性,一般p值小于0.5 才表明数据间具有强相关性,适合进行因子分析;KMO 检验是检查变量间的偏相关性,其值越接近于1 越适合进行因子分析,在实际分析中一般要大于0.7 才适合进行因子分析。

(3)因子的提取与因子得分

在进行因子提取时,首先需要满足其特征值大于1,其次,所提取的因子累计方差贡献率要大于80%,可以根据碎石图来确定最终的公因子个数,对因子结构进行旋转后,可以依据提取的主因子在各个变量中的系数矩阵对主因子进行命名,并计算各个观测变量的主因子综合得分,以便进一步分析。

三、省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协同时空分异

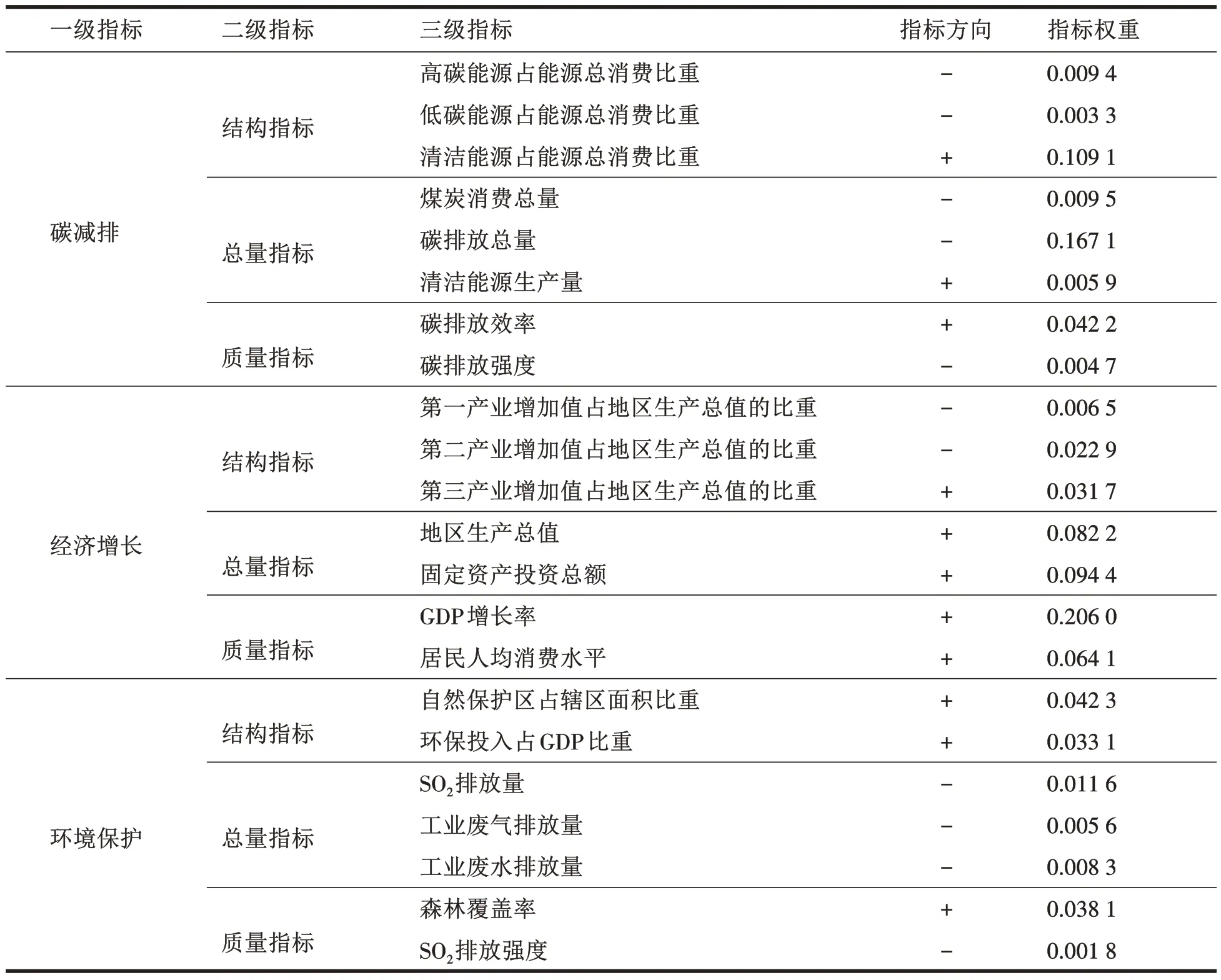

(一)省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度综合评价指标体系

在科学性、层次性、可行性、数据可获得性原则指导下①陈丹临:《开放经济环境下长三角地区能源—环境—经济系统协调度评价》,《现代经济探讨》2020 年第12 期,第74-79 页。,本文参照相关学者的研究②于洋,陈才:《区域视角下中国经济—能源—环境—科技四元系统耦合水平演变特征及提升策略》,《经济问题探索》2018 年第5 期,第139-144 页。,从结构指标、总量指标、质量指标③逯进,常虹,赵少平等:《山东省能源、经济与环境耦合关系的演化特征》,《经济地理》2016 年第9 期,第42-48 页。三方面构建碳减排、经济增长、环境保护的三级指标体系。在此基础上结合熵权TOPSIS 模型计算出各个指标的权重(见表2)及各省碳减排、经济增长、环境保护的综合指数评价值,进一步依据耦合协调度模型计算出2001—2017 年各省的耦合协调度。

表2 省域碳减排—经济增长—环境保护三级综合评价指标体系

指标体系中除了碳排放效率需要计算外,其他指标都可以通过对统计年鉴的简单计算获得。为计算各省碳排放效率,构建SBM-DDF 模型,以各省资本、能源、劳动力为投入,GDP 为期望产出,CO2排放量为非期望产出,计算我国30 个省市(不包含西藏和港澳台)的碳排放效率。其中,资本为各省资本存量,根据张军等人的研究采用永续盘存法计算,以2001 年为基期,折旧率为9.6%,计算各省2001—2017 年的资本存量;劳动力为各省的年末就业人数,能源为各省煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气的消费总量(转换为标准煤),期望产出GDP 为以2001 年为基期的各省实际GDP,非期望产出通过计算能源消耗、工业生产活动、农业、畜牧业、人类呼吸和固体废弃物的CO2排放量得来。

(二)省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度时空分异

1.耦合协同效应时间分析

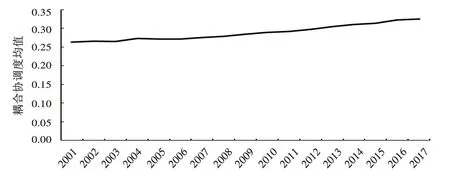

根据公式(10)计算出2001—2017 年我国各省的碳减排、经济增长和环境保护耦合协调度,从图2 可以看出,全国范围来看,2001—2017 年我国碳减排、经济增长和环境保护耦合协调水平总体稳步上升,处于0.3~0.4 之间,表明这一时期我国碳减排、经济增长、环境保护处于轻度失调阶段。其中,2001—2006 年期间耦合协调度变化不大,很大程度上是由于这一时期国家追求经济发展而忽视了碳减排与环境保护,且没有改变二十世纪九十年代我国高污染、高能耗的粗放型经济增长方式;2006 年之后耦合协调度开始稳步上升,原因在于“十一五”之后,我国政府已经意识到三者可持续协调发展的重要性,在“十一五”规划中明确提出绿色发展的理念,开始加大环境保护与产业结构调整的力度,积极推动经济增长方式的转变。

图2 2001—2017 年省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度均值变化趋势图

图3 绘制了2001、2006、2011 和2017 年我国各省碳减排、经济增长和环境保护耦合协调度,从起止年份可以看出:2001—2006 年,除少数省份有小幅上升外,其他省份的耦合协调度都变化不大;2006—2011年,各省的耦合协调度开始缓慢上升,2011—2017 年期间,各省耦合协调度有了较大幅度的提升。总体来看:2001—2017 年各省耦合协调度总体呈上升趋势,省域耦合协调度差异显著,但绝大部分省份耦合协调水平没有发生质的改变,仍然处于失调阶段。

图3 省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度时间变化图

2.耦合协同效应空间分析

由于数据可获性的限制,本文选取最新年份2017 年的数据分析各省碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的空间分布,如图4 所示。从空间分布可以看出,2017 年我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度呈“东南部高,中西部低”的态势,具体来看:北京、上海、浙江、福建、江西、江苏、湖北、湖南和广东九省市的耦合协调度较高,处于濒临失调阶段,这与这些省市经济发展水平较高,减排技术、环保投入较大密切相关;山西、河北和山东三省耦合协调度最低,严重低于全国平均水平,处于中度失调阶段,主要与这些省份当前的能源消费结构以高碳能源为主,经济发展仍然以环境污染为代价,环境保护投入相对较低有关。总体来看,30 个省市的耦合协调度都未达到协调发展的状态,尚待进一步的提高。

图4 2017 年省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度空间分布图

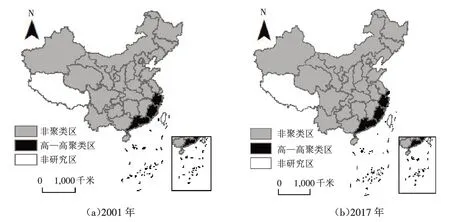

对2001—2017 年数据进行全局空间自相关分析,得到2001 年全局Moran’sI指数为0.000 3,p值为0.004,z值为2.875,2017 年全局Moran’sI指数为0.296,p值为0.007,z值为2.693。表明我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度在99%的置信区间下存在正向空间关联,且2017 年相比2001 年空间集聚效应又进一步上升,空间关联性逐渐增强。进一步以截面数据为基础,进行局部空间自相关分析,绘制2001 年和2017 年的LISA 聚类图(如图5 所示),虽然在99%的置信水平下在东南沿海区域耦合协调度存在着H-H 聚集关系,但聚集区域较小,2001 年的H-H 聚集区为广东、福建、浙江三省,2017 年的H-H 聚集区仅为广东、福建、浙江和上海四省市。表明省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的集聚效应较差,中西部地区如何克服先天劣势,在减排的前提下实现发展经济和保护环境的双赢是进一步研究的重点。

图5 2001—2017 年省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度空间分布格局示意图

四、省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动机制研究

(一)省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动因子分析

首先,根据2001—2017 年我国碳减排、经济增长、环境保护三级综合评价指标体系中二十一项指标的平均权重选出排名靠前的前十个指标并将其做标准化处理;其次,运用stata15.1 进行Bartlett 球形检验和KMO 检验,验证因子分析的适用性,可以得到Bartlett 球形检验的p值为0.000<0.5,KMO 的样本测度值为0.756,表明该样本适合进行因子分析。

运用主成分因子分析筛选出影响省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度变化的主成分因子,以特征值大于1 作为选择标准,可以得到四个主成分,λ1=3.225 4,λ2=2.004 3,λ3=1.557 2,λ4=1.353 6,,这四个主成分的累计方差贡献率达到81.40%,表明这四个主成分可以代表最初的十个指标来分析省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的驱动力。

对因子结构进行最大方差正交旋转,得到旋转后的因子载荷矩阵如表3 所示,从第一主成分来看,碳排放总量(Var2)、地区生产总值(Var5)、固定资产投资总额(Var6)、居民人均消费水平(Var7)、森林覆盖率(Var10)与其相关性较大且为正相关,第二主成分与碳排放效率(Var3)和第三产业占生产总值的比重(Var4)有显著相关性,第三主成分与自然保护区占辖区面积比重(Var8)和环保投入占GDP 比重(Var9)具有较大相关性,清洁能源占能源总能源消费比重(Var1)与第四主成分有较大正相关。因此,省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力可以归纳为经济水平驱动、产业结构驱动、环境倒逼驱动和能源消费结构驱动四类。

表3 各主成分特征值及贡献率

(二)省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力分析

综合上述结果,以每个主成分的特征值占所提取的主成分的总特征值的比例为权重,可以得出驱动力综合评价模型,从而计算出2001—2017 年我国碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力综合指数。

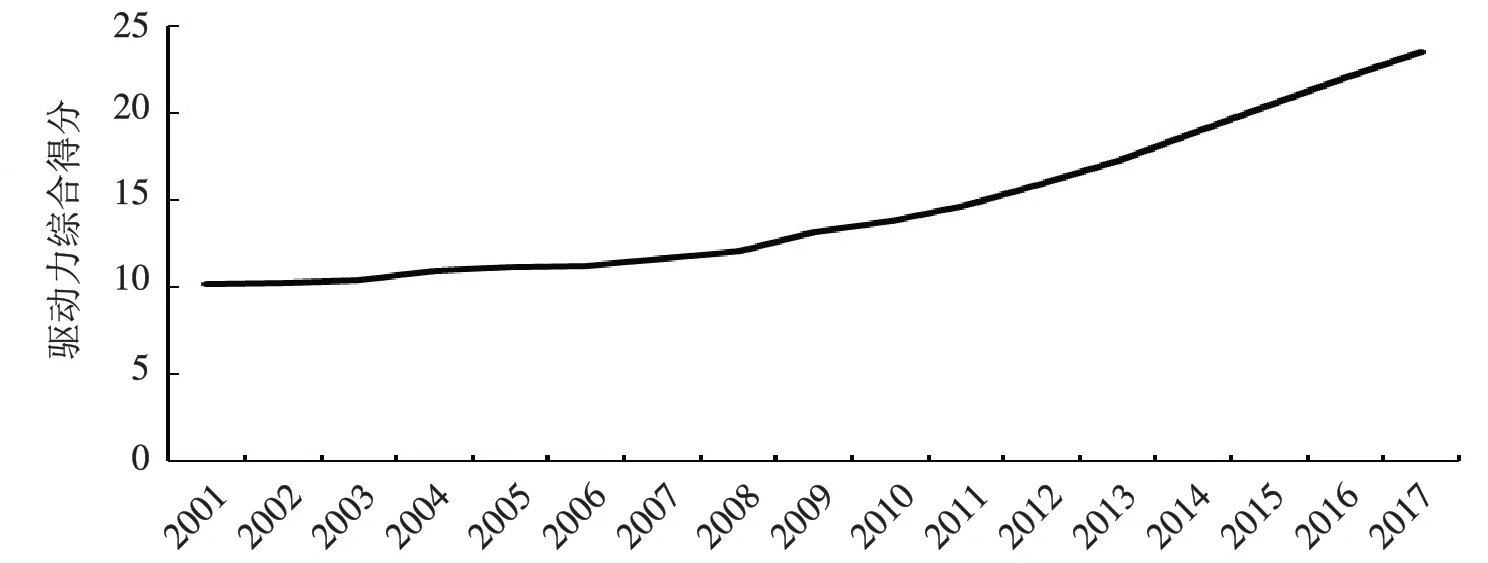

式(11)中:F为我国碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力变化得分,x1,x2…x10为变量Var1,Var2…Var10的标准化取值,λi为第i个主成分Fi的特征值。对式(11)进行加权汇总,得到2001—2017年我国碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力变化得分图(如图6 所示),从图中可以看到2001—2017 年我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力综合得分由10.15 上升至23.53,整体呈上升趋势。其中,2001—2006 年的综合得分增长缓慢,2006 年之后呈快速上升趋势,表明从2006 年之后,各个驱动因子开始发挥作用且作用在逐渐增强。

图6 2001—2017 年省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力综合得分图

五、结论与讨论

本文构建耦合协调度模型并结合因子分析法2001—2017 年我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的时空变化及驱动机制进行了研究,主要结论如下:

(1)2001—2017 年,我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的均值处于0.3~0.4 之间,处于轻度失调阶段。从时间变化来看:2001—2006 年各省耦合协调度变化不大,2006 年之后开始稳步上升,但上升幅度均较小且绝大多数省份的耦合协调状态没有发生质的改变,仍处于濒临失调或轻度失调阶段。从空间上来看,2017 年我国省域耦合协调度差异显著,总体上呈“东南部高,中西部低”的态势。中西部地区的耦合协调度集聚程度较低,如何克服先天区位、环境劣势实现三系统的协调集聚发展是今后发展的重点。综上,不论从时间上还是空间上看,我国省域碳减排—经济增长—环境保护的耦合协调度水平都处于较低的水平,即使是东部地区也仍未达到协调发展的状态。因此,实现三系统的协调发展任重而道远,需要政府根据各省的经济发展水平、资源禀赋、发展功能定位等科学制定差异化发展政策。

(2)运用主成分因子法对我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度综合评价,对指标体系中排名前十的指标进行综合量化分析,从而得出影响耦合协调度变化的四个主成分,根据各个指标在四个主成分中的载荷大小,将影响我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的驱动因子归纳为经济水平驱动、产业结构驱动、环境倒逼驱动和能源消费结构驱动四类。通过构建驱动力综合评价模型,可以看到2001—2017 年我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度驱动力综合指数在逐年上升,表明影响我国省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调度的驱动力在逐渐增强。

需要说明的是,在全球节能减排的背景下,如何在实现碳减排目标的同时保障省域碳减排—经济增长—环境保护耦合协调发展是值得思考的重要命题,此外,由于当前我国碳市场仍处于起步阶段,随着碳市场的不断完善,如何将其融入驱动机制中,呈现多样化的驱动方式也是本文后续研究的重点。