基于地域性的传统村落游客服务中心设计方法研究

——以河北省邯郸市大贺庄村为例

李雪华,尤月好,李春青,张 曼

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

20世纪50年代初,美国国家公园为满足游客的需求,游客中心应运而生,并形成了把游客接待、问询解释和管理办公功能集中到一个建筑之中的理念[1],这也是关于游客中心最早的理念提出。随着游客中心的发展,其名称也存在很多说法,如游客中心、游客服务中心、游客信息中心等。笔者认为游客中心的主要职能是为游客提供服务和便捷,所以更倾向于游客服务中心的说法。随着游客服务中心的发展,不同国家有了更多的解读。法国比利牛斯委员会在1974 年提出,公园游客中心不仅服务于景区的核心区域和周边区域,而且要服务于居民居住区[2]。这也标志着游客中心不仅可以设置在风景核心区,也可以设置在有人居住的乡村内,接待游客的同时也可以为村民服务,促进乡村经济的发展。国内关于游客中心的概念是在改革开放之后发展起来的,游客服务中心基本设在风景区,在依靠旅游产业发展的乡村地区几乎空白。所以,传统村落的游客服务中心设计研究对游客服务中心在村庄发展中起着重要作用。黄睿[3]发现游客服务中心存在建筑功能、规模、风格3个方面的问题,并找出了合理处理三者关系的方式。吴结松[4]通过大量的案例分析,总结出一套较为系统的游客服务中心功能配置表和面积表。国内外对游客服务中心的设计研究越来越关注,但国内关于游客服务中心设计方法多是从选址、功能、规模等方面开始研究,普适性强但缺少针对性,对于有传统特色的地区应该如何设计研究较少。因此,基于传统村落的背景,通过研究大贺庄村游客服务中心设计方法,为今后传统村落游客服务中心的设计方法研究提供理论指导,同时为今后乡村地区旅游建筑发展提供参考。

1 相关概念

1.1 传统村落游客服务中心

近年来,乡村旅游业不断发展,尤其是极具文化特色的传统村落更受游客青睐,但传统村落基础服务设施尚不能满足当前发展需求,所以在村落中设置游客服务中心等服务性建筑显得极为必要。游客服务中心是为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、休息等旅游设施和服务功能的专门场所,属于旅游公共服务设施,所提供的服务是公益性的或免费的[5]。相较于风景区游客服务中心,传统村落游客服务中心选址要充分考虑与传统村落的关系,遵循古村落整体环境和格局,适应村庄未来发展规划。在功能上除满足游客基本需求外,还要考虑村民需求,为村民提供村民会议、公共活动、卫生服务空间,为传统村落文化展示与宣传提供空间。例如,玉树嘉那嘛呢游客到访中心除了满足游客基础服务功能,还设置诊所、邮局为社区服务,减少了建筑空置、利用率低的现象。传统村落游客服务中心要为游客提供便利,也应成为村庄基础服务设施、村庄文化展示和宣传的窗口。

1.2 地域性

在地理方面,地域通常指一定空间界限内,自然要素和人文因素的总和[6]。在建筑设计方面,基于不同地域文化所产生的建筑也是有地域特色的,因此,地域性是当地自然环境和人文环境的反映,但全球化发展使得全球建筑变得千篇一律,无差异化的建筑理念和形式使得建筑缺少了地方特色。许多建筑师出于对民族文化传统的考虑,开始反对“国际式”的现代主义建筑思潮,坚持立足于地方传统研究,探索具有地域特色的建筑[7]。刘易斯·芒福德最先提出的地域主义对全球化现代主义漠视人性化设计的思想进行了批判,为思考如何进行建筑设计提供了新的思路。肯尼斯·弗兰姆普顿的批判性地域主义作为系统建筑理论,对传统地域主义有了进一步推动,他认为地域主义建筑设计是批判性接受现代主义理论中的建筑设计思想,是一种设计态度和思考方式,让地域性建筑更有生命力。

1.3 地域性建筑

地域建筑是中国各地区城市体系中城市文化、乡土、民俗文化不可分割的综合组成部分[8],是在自然环境和人文环境共同作用下衍生出来的,地域性建筑不仅体现建筑特色,也是地域文化的物质反映。传统村落经过时间的凝练和历史的选择,村落格局和民居建筑对地域性回应都更加具体和真实。游客服务中心作为新建筑要反映村落自然环境、建筑尺度以及与村庄肌理和谐统一,传递地区独特的建筑特色。

2 地域性建筑案例分析

黎志涛[9]提出思维是建筑设计方法的灵魂,首要不是怎样去“做”设计,而是怎样去“想”设计。可见,建筑设计是一个内在思维逻辑的过程,不同的角度思考会有不同的解读,产生不同的效果。在传统村落中从地域性角度考虑建筑设计,不仅要加强建筑的归属感和认同感,还要直接传递村落自然、历史、文化特征,所以建筑地域性特色体现尤为重要。通过分析玉树嘉那嘛呢游客到访中心、景德镇御窑博物馆、泰山桃花峪游人服务中心,从建筑场地设计、空间形态、材质运用3个方面,对地域性特色建筑进行研究,探索地域性建筑基本表达方法。

2.1 传达信仰,联系历史——玉树嘉那嘛呢游客到访中心

玉树嘉那嘛呢游客到访中心(图1)通过建筑形体传达藏区人民的宗教信仰,观景台形体的加入增加了建筑与文化在时间、空间上的连接性,使得建筑与周围环境协调统一。

图1 嘉那嘛呢游客到访中心Fig.1 Jianamani visitor center

游客到访中心采用回字形平面,表达藏传佛教世道轮回的宗教思想,传达玉树人民崇高的宗教信仰;周围分布的11个观景台,分别指向与嘛呢石堆或宗教有关的重要历史地点,加强了玉树与当地宗教的历史关联性,建筑的地域特征不言而喻。

2.2 回归记忆,营造空间——景德镇御窑博物馆

景德镇作为中国历史上著名的瓷器之乡,有着独特的历史记忆和空间记忆。御窑博物馆(图2)位于景德镇历史街区中心,其建筑造型完美表现了人们对景德镇的印迹,展示了极具地方性的空间特征。

图2 景德镇御窑博物馆Fig.2 Jingdezhen imperial kiln museum

筒拱形的双曲面建筑形体沿袭了传统窑炉的形制,引起人们对烧窑、制瓷时代的回忆,这不仅是几代人的记忆,更是景德镇辉煌的象征;建筑形体所营造的内部空间再现了传统窑炉的空间形态,联系了现代空间与历史记忆。

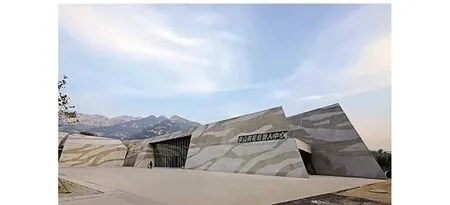

2.3 抽象形体,融入自然——泰山桃花峪游人服务中心

泰山桃花峪游人服务中心(图3)位于景区入口,建筑形体、材质和色彩都充分表达了地域特征,使建筑与周围环境融为一体。

图3 泰山桃花峪游人服务中心Fig.3 Mount Tai Taohuayu tourist center

通过抽象自然山体,将建筑形体设计为“石头”的形态布置于场地中,倾斜的墙体和尖锐的转角表现出泰山苍劲有力的特点[10],建筑立面上棱角分明的开窗强化了建筑形体特征,使建筑融入周围自然地域环境。建筑表皮用不同颜色的清水混凝土表达出彩石纹理,从室外一直延伸到室内,回应场地彩石记忆。

玉树嘉那嘛呢游客到访中心通过建筑场地加强了建筑与周围重要历史地点的关系;景德镇御窑博物馆通过营造建筑空间连接了现代与历史;泰山桃花峪游人服务中心通过建筑形体与材质的表达融入了周围环境。从案例中可以得出,地域性建筑的表达离不开所处的自然和历史环境,建筑设计也是从自然和历史出发,充分展现当地特性。本文将对大贺庄村落与建筑的地域性特征进行分析,以此为依据进行游客服务中心的建筑设计。

3 大贺庄村落与建筑的地域性特征研究

河北省邯郸市大贺庄村先后被评为“中国历史文化名村”和“国家级传统村落”,村庄始建于唐朝,有着丰富的历史、文化和艺术价值,本文在研究村庄自然环境、传统民居建筑特点的基础上,融入现代建筑设计手法,将传统村落地域特色运用到游客服务中心的设计。

3.1 大贺庄村落地域性特征

3.1.1 土壤环境激发商贾文化

大贺庄村地势西北高东南低,整体由西向东倾斜,东面较为平坦。土壤以黄黏土为主,含有大量矿物元素,野生百草丛生,土壤松弛肥沃,含有丰富的矿物质、有机质,适宜中药材生长。

大贺庄村自古就有“人人尝百草、个个是神农”的典故,丰富的中草药资源是村民走上药商发展的必要条件,大贺庄村的商业从明朝末年一家“老恒盛”药店发展到民国时期40余家,随后布匹、绸缎等生意也逐渐发展起来,太原历史上的宏顺德绸缎庄[11]正是大贺庄村商人开设,在当时产生了重要影响。大贺庄村的药材生意主要分布在华北地区,绸布生意开设到江淮地区,在全国呈现“南绸北药”的商业格局,也是在商业的带动下,村庄逐渐发展起来,兴建民居、庄园、祠堂、学校,形成了“两街八门二十四巷”的村落格局,发展成为有“商帮故里,百年庄园”之称的传统村落。

3.1.2 自然气候衍生民居特色

大贺庄村地处太行山脉,属温带大陆性季风气候,四季分明;一年中最高温与最低温相差较大;四季之中,屡起西北、西南及西风;年平均降水560 mm,低于全国年平均降雨量。在自然环境的影响下,村民为了适应当地气候,建造了极具特色的民居建筑。

民居建筑中墙体通常采用外侧灰砖、内侧土坯砖的砌筑方法,一方面适应冬冷夏热的气候特点,使室内温度维持相对稳定,另一方面外侧灰砖墙有效阻止雨水对墙体的冲刷。较少的降雨量决定屋顶排水不是首要考虑的问题,所以建筑采用平屋顶形式,既减少建筑表面积、节省材料,还提供了农作物晾晒空间。

3.2 大贺庄村建筑地域性特征

3.2.1 传统民居建筑形式特征

明代以后随着商业经济的发展,民居建筑日趋讲究,依据传统民俗,确定正房、厢房、倒座,遵循传统北方合院的形式,同时具有典型的冀南地区建筑特点——“两甩袖”院落格局,不同于传统四合院的是正房和厢房相连接,减少表面积,以此减少热量散失达到保温的效果。“两甩袖”传统民居院落主房坐北朝南,其余辅助房间沿院落三边进行布置,形成中庭式建筑布局,为了便于排水,房屋多建于台基之上(图4)。从院落剖立面上看,院落标高高于道路,正房位于高台之上高于院落平面,由外向内标高不断增加,突出正房尊贵的地位。传统民居建筑正房标高高于厢房,厢房立面突出于正房两侧的房间,正房与厢房檐口又高低错落,两者的不断变化丰富了民居院落空间(图5)。

图4 民居建筑院落平面图Fig.4 Courtyard plan of residential buildings

图5 广和庆庄园院落剖立面图Fig.5 Courtyard section elevation of Guangheqing manor

3.2.2 传统民居建筑结构与材料

大贺庄村传统民居建筑普遍采用木质梁架结构,柱上承梁,梁上架椽,平屋顶建筑形式,较高的女儿墙体加强建筑防御性。民居建筑墙体底部用石头堆砌,减少雨水对墙体的侵蚀,上部采用灰砖砌筑建筑外墙,使村落整体呈现稳重大气的灰色基调。

3.2.3 传统民居建筑细部装饰

建筑门窗细部装饰也是民居建筑典型特征。民居建筑窗户采用精美的砖雕拱券、木雕窗棂,上方透雕寓意“福禄寿喜”等字样,或用木制平券采用砖雕出檐结构,窗户设计结构层次丰富,变化多样。入口门楼也存在多种形式,或是从墙体向外挑出斜屋檐,并配以精致的砖雕、木雕;或是入口处檐口高于两侧墙体,突出建筑入口,高出部分墙体多以砖雕和砌砖进行装饰,入口一般采用砖雕拱圈形式(图6)。虽然大贺庄村建筑装饰形式多样,但在门窗位置用层次丰富的线脚进行细化处理是较为常见的手法。

图6 民居建筑的窗户、门楼Fig.6 Windows and gatehouses of residential buildings

大贺庄村独特的土壤环境和自然气候衍生出村落商贾文化和传统建筑,是村落的宝贵财富,也是其地域性的重要体现。游客服务中心建筑设计要从大贺庄村的自然、历史、文化出发,融入传统建筑的形式、结构、材料和细部装饰,集中体现传统村落地域性特征。

4 传统村落游客服务中心建筑设计方法的地域性表达

传统村落是中国农村长期发展保存下来的遗产,是中国农耕文明的具体体现,随着社会的发展,传统村落也在不断探索新的发展方向,在现代社会中旅游业已经成为农村发展的重要途径。大贺庄村也逐渐走上了旅游发展的道路,旅游业发展不仅促进村落经济的发展,还为传统村落的保护与宣传起到积极的作用。在传统村落中加入游客服务中心,要考虑到对村落保护和发展的影响,同时建筑的地域性表达也是建筑设计的重点。本文通过对大贺庄村游客服务中心的环境、形式、技术、装饰4个方面的地域性表达总结传统村落游客服务中心的设计方法。

4.1 环境——回应气候,联系历史

传统村落是不同气候、环境的集中体现,在自然环境的影响下形成了独特的文化、历史。大贺庄村游客服务中心的场地设计充分回应当地气候环境特点,并将传统历史文化元素融入场地设计中,以表达地域性特征。

大贺庄村四季之中,屡起西北、西南及西风,因此,在场地内由西向东布置高大乔木、停车场、草药体验区、游客服务中心,玉峰山位于场地北侧,整体场地设计加上周围环境可以有效阻挡风尘对建筑的影响(图7)。大贺庄村黄黏土虽适合药材种植,但不利于根部生长,所以场地内草药体验区种植柴胡、芍药、金银花等以茎和花为主要成分的药材。场地设计和景观环境都充分考虑了气候等因素对建筑的影响。

图7 大贺庄村游客服务中心总平面图Fig.7 Site-plan of Dahezhuang village tourist service center

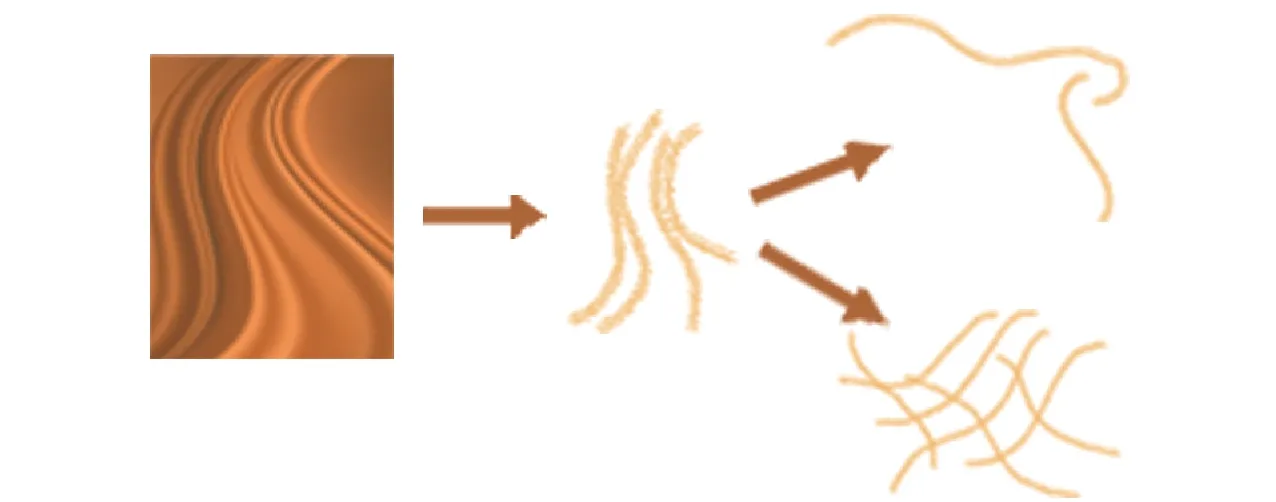

商贾文化是重要的历史文化组成部分,其中药材和绸缎最为著名。药材的种植为游客带来观赏和体验价值,宣传村落药商文化,同时带来经济效益。将绸缎形体特点进行抽象化处理,设计场地内的景观路和药商发展历程展示墙。景观路表达了绸缎交错编织的纹理,变化自由的曲线展示墙表现出绸缎飘逸、柔软的质感(图8)。

图8 展示墙、景观路形态演变分析Fig.8 Analysis on the evolution of display wall and landscape road

4.2 形式——重现院落,还原空间

空间是建筑实质性被利用的部分,空间形态地域性是建筑本质的地域特征。游客服务中心在建筑形体关系中重现院落围合空间,抽象建筑民居中夹层空间,通过建筑空间塑造表达地域性设计。

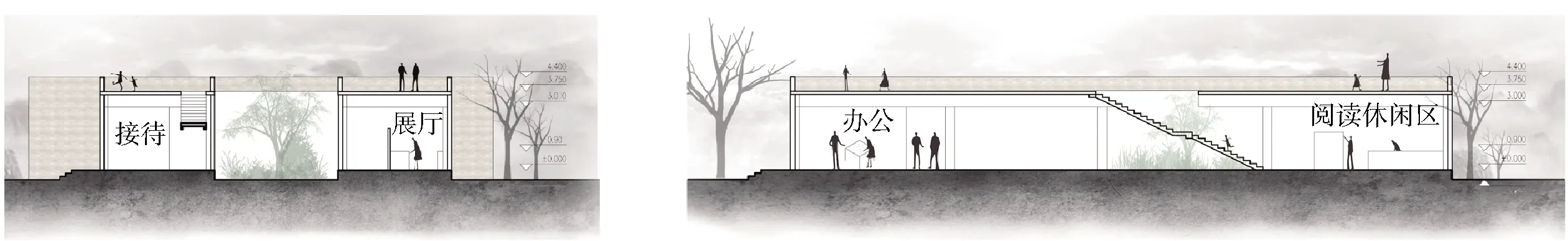

由于传统建筑存在进深大、面宽小、采光面积小的问题,在游客服务中心设计中增加建筑面宽和体块之间的距离,达到增加受光面积的效果,建筑体块延续传统建筑尺度和肌理,通过围合重现院落空间(图9)。村庄早期部分民居建筑室内高度较高,局部设置夹层,作为暂时藏身空间。因此,游客服务中心在室内设置直接到达屋顶的楼梯,利用屋顶空间,还原传统历史空间记忆,增加空间丰富性(图10)。

图9 建筑体块分析Fig.9 Analysis of building block

图10 大贺庄村游服务中心剖面图Fig.10 Site-plan of Dahezhuang village tourist service center

4.3 技术——延续结构,融合材料

传统民居建筑结构是人文与历史的选择,适用于当地材料建构方式。不同地区的材料反映当地文化,在营造地域性建筑过程中发挥着重要作用[12],建筑材料也直接反映当地建筑色彩,奠定村落基本色调。游客服务中心作为新要素,结构与材料使用上要尊重本土自然环境和地区特色,沿袭传统风格,加强建筑地域化表达。

设计中采用混凝土框架结构代替和继承传统民居木质框架结构体系,沿用平屋顶和围合院落的建筑空间。建筑外墙采用灰砖砌筑的方式,沿袭古村建筑中灰色基本色调。大贺庄依托本地资源,建厂开矿采铁成为主要经济来源,所以窗户框架采用当地金属材料,局部加入木材,调和灰色砖石和金属材料厚重粗糙感。建筑风格与周围建筑和环境相融合,地域特色更为直观(图11)。

图11 建筑入口效果图Fig.11 Renderings of architectural entrance

4.4 装饰——提取元素,精简细部

一个地区的建筑装饰是不断继承和扬弃的结果,细部的装饰元素凸显着当地人的审美价值。游客服务中心通过对传统元素的提取,加入现代设计手法,融合现代与历史。

为了呼应传统建筑中入口的空间形式,建筑加高主入口檐口,增加檐口位置细节设计,回应传统建筑墙体层次感,丰富建筑立面光影关系。立面上采用传统民居建筑拱券式开窗形式,加入现代简洁的设计手法,尊重传统建筑的同时又符合现代建筑审美的要求(图12)。

图12 东立面图Fig.12 East elevation

5 结论

传统村落有着丰富的历史文化内涵和地域性特征,传统村落游客服务中心的设计一方面要根据当地自然环境条件深入挖掘并建立关系,另一方面要延续传统民居建筑的地域特征,营造出能够回应传统的建筑形式,让游客服务中心与传统村落共同作为载体传达地域文化。通过对大贺庄村游客服务中心的分析,从环境、形式、技术、装饰4个方面总结了建筑设计方法。环境设计上尊重当地气候环境,通过场地设计减少环境对建筑的影响;建筑形式上遵循传统院落空间格局,建筑尺度与传统建筑肌理相协调;技术上延续传统建构方式维持传统风格,运用当地建筑材料,使建筑色彩与周围环境融合;细部装饰上提取传统元素并加入现代设计手法,融合现代与历史的审美。