土壤蒸发和植被蒸腾对三江源退化高寒草甸蒸散的影响

张梦迪,张立锋,陈之光,张 翔,赵 亮,李 奇,唐艳鸿,古 松,*

1 南开大学生命科学学院,天津 300071 2 中南林业科技大学生命科学与技术学院,长沙 410004 3 中国科学院西北高原生物研究所,西宁 810008 4 北京大学城市与环境学院,北京 100871

蒸散(ET)是陆地生态系统水分收支中最主要的支出项,全球约70%的地表降水通过蒸散返回大气,干旱区可达90%以上[1]。陆地生态系统ET既是全球水循环的主要过程之一,也是地球系统各圈层之间相互作用的关键环节[2]。ET作为水热平衡中的重要组成部分,不仅是反映生态系统水分状况的重要指标,也是影响区域气候的重要因素,与全球气候变化密切相关[3]。陆地生态系统ET主要包括土壤蒸发(E)和植被蒸腾(T),二者是决定生态系统-大气间的水分平衡和能量交换的关键要素,而这两个要素的变化又与气候环境(如辐射、温度、降水等)、植被类型(如森林、草地、灌丛等)、植被生长状况等因素密切相关[4]。对于一个良好的生态系统,土壤蒸发与植被蒸腾具有合适的比例[5],因此准确把握土壤蒸发和植被蒸腾的变化,对于陆地生态系统的评价和管理具有重要现实意义[6]。然而,目前的研究主要是探讨不同类型陆地生态系统蒸散的变化及其影响因子。相对于蒸散研究,由于受环境条件、观测仪器管理等诸多因素的限制,对土壤蒸发和植被蒸腾的定量观测研究还相当匮乏[7-8]。虽然有学者报道了一些相关研究,但主要集中于农田生态系统[8]。目前,对自然生态系统土壤蒸发和植被蒸腾的相关研究主要是利用模型进行计算,如Hu等[9]和王海波等[10]基于Penman-Monteith 模型计算了高寒草甸生态系统蒸散、土壤蒸发和植物蒸腾,但由于缺乏实测数据,对模型的验证带来很大困难[11]。

草地是陆地生态系统中分布最广泛的植被类型之一,天然草地约占陆地植被面积的1/3[12],准确掌握草地生态系统的蒸散特征可为全面研究陆地生态系统的水分收支动态提供数据支撑,进而为研究全球水量平衡提供依据[13]。青藏高原平均海拔在4000 m以上,面积约为250万km2,被誉为“世界屋脊”,对我国气候的形成和演变具有深刻影响[14]。青藏高原拥有世界上最大的高寒草地生态系统,草地面积约16.54×105km2[15],约占中国和世界草地面积的41.88%和6%[16]。由于复杂的地形和独特的气候,形成了多样的植被类型,其中高寒草甸广泛分布于青藏高原东部及其周围山地,面积达7×105km2,约占高原可利用草场的50%[17],是高原最主要的植被类型,在世界高寒地区范围内具有典型的代表性[18]。

三江源区位于青海省南部的青藏高原腹地,该区不仅是我国水资源的重要来源地,同时由于其独特的地理环境以及丰富的生物多样性而成为我国影响范围最大的生态功能区[19]。然而,高寒生态系统对环境的变化极为敏感,在全球气候变暖及超载放牧等因素的影响下,草甸退化面积不断扩大,严重地区已形成黑土型次生裸地-“黑土滩”[20]。高寒草甸的退化导致群落结构和物种组成发生改变[21],降低了生态系统的服务功能,不仅影响当地畜牧业经济发展,对区域的生物多样性、生态环境以及生态系统的水分收支也带来极大的影响。目前草地退化和水资源减少已成为三江源区面临的最主要生态问题之一,这已引起科学界和我国政府的高度重视[22]。虽然有些研究报道了三江源区退化高寒草甸的蒸散变化及其影响因子[11,13],但对土壤蒸发和植被蒸腾的定量研究还相当匮乏,更缺少相关的直接观测研究,对深入研究该区域高寒草甸生态系统水分收支带来影响。

测定陆地生态系统蒸散的方法很多(如蒸渗仪法、空气动力学法等)[23]。目前,涡度相关技术被广泛用于生态系统碳水通量观测中,然而该方法无法将土壤蒸发和植被蒸腾区分开,且普遍存在能量不闭合现象,对蒸散研究带来不确定性[14,24]。如何将土壤蒸发和植被蒸腾准确地区分开,在陆地生态系统水分收支研究中成为被关注的问题[6]。蒸渗仪是通过称重直接测定蒸散或蒸发的仪器,被认为是最准确的观测方法[24],然而该仪器敏感性高,维护相对困难,受野外条件和管理等诸多不确定因素的限制,使其在自然陆地生态系统观测中的广泛应用受到了局限,大多是用于农田系统观测中[25]。

本研究利用小型蒸渗仪和棵间土壤蒸发器对三江源区高寒草甸的蒸散和土壤蒸发进行观测,在此基础上,结合微气象系统观测的相关环境因子,对2017和2018年获取的数据进行统计分析,其主要目的是:(1)定量揭示退化高寒草甸蒸散、土壤蒸发及植被蒸腾的变化特征;(2)阐明生长季土壤蒸发与植被蒸腾对草甸蒸散的贡献;(3)探讨高寒草甸蒸散、蒸发及蒸腾对植被和环境因子变化的响应。通过该研究,以期为进一步探讨三江源区乃至青藏高原高寒草甸土壤蒸发与植被蒸腾对生态系统蒸散变化的影响提供基础数据支撑。

1 研究方法

1.1 研究地概况

研究地位于青海省果洛州玛沁县大武镇东南部的典型退化高寒草甸(34°21′N,100°29′E,海拔3963 m),该区属于典型的高原大陆性气候,无明显四季之分,只有冷暖两季,冷季持续时间长达7—8个月,天气寒冷干燥,暖季长4—5个月,天气凉爽湿润。该地区太阳辐射资源丰富,年总辐射量为6238—6299 MJ/m2,年日照时数平均值在2500 h以上。研究地温度年较差较小,而日较差较大,年平均气温为-0.5 ℃,最冷月1月平均气温为-9.7 ℃,最热月7月的平均气温为10.0 ℃,全年无绝对无霜期。年降水量在420—560 mm范围内变动,其中85%的降水量集中在生长季(5—9月),呈现水热同期的特征。研究地地势平坦,植被分布均匀,是三江源区典型的高寒草甸植被类型,群落建群种为矮蒿草(Kobresiahumilis),主要伴生种有小蒿草(Kobresiapygmaea)、早熟禾(Poaannua)、垂穗披碱草(Elymusnutans)、细叶亚菊(Ajaniatenuifolia)等。受过度放牧和气候变化的影响,植被低矮,草甸退化较为严重。土壤类型以高山草甸土(Alpine meadow soil)为主[22]。

1.2 观测方法

微气象观测系统安装在退化高寒草甸上,观测要素主要包括辐射通量、空气温湿度、不同深度土壤温度、不同深度土壤含水量、降水量等,观测仪器及安装高度见表1。数据存储在数据采集仪(CR23X和CR5000,CSI,USA)中,每15 min输出一次平均数据。

表1 观测要素及其仪器Table 1 Measurements of elements and instruments used

小型蒸渗仪(LYS40)主要用于测定高寒草甸的蒸散变化,直径40 cm,高度50 cm,蒸发分辨率为0.01 mm,渗漏分辨率0.04 mm,渗漏水由自动排水泵排出;土壤棵间蒸发器(LYS20)用于测定高寒草甸的土壤蒸发,直径20 cm,高度25 cm,蒸发分辨率为0.01 mm。在上述微气象观测系统附近分别安装小型蒸渗仪和土壤棵间蒸发器各三个(示意图1),三个仪器观测的平均值用于本研究数据分析。数据采集时间间隔为30 min,利用GPRS进行数据远程传输。

图1 三江源区及研究地小型蒸渗仪和土壤蒸发器设置示意图Fig.1 The sketch and picture of TRSR and micro-lysimeter and soil micro-lysimeter set in study site

植被地上部分生物量(above-ground biomass,AGB)和叶面积指数(LAI)的测定采用常规生态学方法。生物量测定采取收割法,随机选择5个大小为50 cm×50 cm的样方,将每一样方内绿色植物齐地面剪下后放进取样袋内并编号。之后将样品带回实验室,放入65℃恒温烘箱中72 h(烘干至恒重)称重(g/m2)。同时选取5个大小为25 cm×25 cm的样方,齐地面剪下地上部植物,用叶面积仪(Li-3000,Li-Cor)测定植物叶面积。上述5个重复的平均值用于本研究的数据分析。2017年6、7、9月和2018年6—9月每月中旬测定了LAI和AGB。

1.3 数据处理

由于蒸渗仪观测系统受供电、仪器自身故障、降水等因素的干扰,会出现数据异常或缺失现象,在数据处理过程中,首先对于异常数据进行剔除,然后对缺失和剔除的数据进行补值。对于3小时内的缺失数据,采用线性插补法[26];对于3小时以上的缺失数据,根据该时段蒸散与辐射之间的关系进行补值。同时对微气象系统采集到的环境数据进行质量检测。本研究采用Excel 2010和SPSS 22.0软件对相关数据进行统计分析。

根据水量平衡原理,可以得到蒸渗仪的蒸散量计算公式[1]:

ET=P-Q-ΔS-ΔR

式中,ET为蒸散量;P为降水量;Q为渗漏量;ΔS为蒸渗仪土壤水变化量;ΔR为地表径流量。所有变量的单位以mm计。本研究中,由于地势平坦,加之降水强度较小,ΔR可忽略不计,即ΔR=0

植被盖度的计算采用数码照片与Photoshop相结合的方法,植被覆盖度计算公式为[27]:

Cυ=P1/P2

式中,Cυ为植被覆盖度;P1为所选绿色范围像素值;P2为整张照片像素值。

植被蒸腾量(T)由蒸散量(ET)与土壤蒸发量(E)的差值得出。

2 结果分析

2.1 环境因子的季节变化

2017与2018年该生态系统接受的净辐射(Rn)年变化趋势相同,最高值和最低值分别出现在7月和12月前后(图2),然而,由于各月的天气状况、降水和云量变化等存在年际差异,两年之间各月Rn值略有不同。总体上,2017年生态系统接受的Rn总量(2622.6 MJ/m2)略低于2018年(2683.5 MJ/m2),由观测数据统计得到,2017和2018年生长季(5—9月)的Rn分别为1542.8、1646.4 MJ/m2,占年Rn的59%和61%。

气温(Ta)的年变化趋势与Rn基本一致,且2017与2018年无明显差异,月最高值均出现在7月,分别为9.7℃和10.3℃,月最低值在1月,分别为-11.5℃和-11.3℃(图2),2017年Ta的平均值(-0.4℃)略高于2018年(-0.5℃)。即使在植物生长季的5—9月,2017与2018年的平均Ta分别为6.7℃和7.7℃,说明高寒草甸仍处于较低的温度生长环境。

与Ta和Rn的变化相比,两年降水量(P)呈现较大的年际差异和季节波动(图2),2017年的降水量(441.6 mm)明显低于2018年的(528.4 mm)。在降水季节分配上,年降水量的80%以上集中在生长季的5—9月,其中2018年生长季的降水量比2017年高约30%,最高降水量均出现在8月,分别为118.4 mm(2017)和137 mm(2018)。另外,由图可知,两年降水量的年际差异主要出现在6—10月,其中2018年6—9月降水量明显高于2017年,特别是2017年6和7月降水量远低于多年降水量的平均值(97.5 mm)。

5 cm深度土壤含水量(SWC5)的季节变化主要受降水和蒸散影响(图2),由于温度的升高和降水的增加,4月的SWC5明显上升,高值出现在降水较多的生长季,10月之后SWC5迅速下降。两年的SWC5差异主要出现在7—9月,2017年生长季的SWC5明显低于2018年,2017和2018年最高值均出现在植物生长末期的9月,为0.31、0.35 m3/m3,而最低值分别为0.19 m3/m3(7月)和0.23 m3/m3(5月)。说明2018年生长季的土壤水分比2017年更充足,这与2018年降水量相对较多有关。

饱和水汽压差(VPD)是饱和水汽压和实际水汽压的差值,可用来表征空气的湿度。本研究中的VPD为11:30—15:30的平均值(北京时BST,比研究地的地方时早约1小时30分)。由VPD的季节变化可知(图2),两年VPD的季节变化趋势大致相同,但各月的VPD仍存在年际差异。2017年生长季的VPD平均值为0.60 kPa,略高于2018的0.59 kPa,而非生长季的平均VPD分别为0.45、0.38 kPa,总体上2017年VPD高于2018年。

图2 2017和2018年各月高寒草甸净辐射(Rn)、空气温度(Ta)、降水量(P)、5 cm土壤含水量(SWC5)和饱和水汽压差(VPD)的变化Fig.2 Annual variations in net radiation (Rn), air temperature (Ta), precipitation (P), soil water content at 5 cm depth (SWC5) and vapor pressure deficit (VPD) in alpine meadow for 2017 and 2018

2.2 高寒草甸蒸散变化

2.2.1季节变化

2017和2018年蒸散(ET)的年变化趋势一致(图3),高值出现在生长季,低值出现在冬季,但由于受辐射、降水和植被等因素的影响,其变化呈现出较大的波动。冬季(12月至翌年2月)由于温度降至零下,土壤处于冻结状态,ET基本在0—0.8 mm/d之间变化。进入3月以后,随着辐射的增强和温度的升高,土壤开始解冻,ET逐渐升高。植物从5月开始进入生长季,随辐射和温度的上升、降水量的增加,加之植被蒸腾作用,ET呈快速增加趋势,2017和2018年日蒸散量的最高值分别达到5.0 mm(6月21日)和6.3 mm(7月29日)。月蒸散量的最大值均出现在7月,2017和2018年分别为87.3 mm和95.7 mm,9月之后,随着辐射和温度的降低、植物生长季的结束,ET迅速下降(图3)。2017和2018年总的ET分别为467.7 mm和479.2 mm,而生长季中的ET分别为335.1 mm和353.9 mm,分别占全年总蒸散量的72%和73%。

图3 2017—2018年高寒草甸日蒸散量和月蒸散量的变化Fig.3 Annual variations in daily and monthly evapotranspiration (ET) in alpine meadow for 2017 and 2018

降水和蒸散是生态系统水分收支的主要收入项和支出项,为此对生态系统ET和降水量(P)的累计值年变化进行了比较(图4)。由图可知,ET与P的累计值变化趋势一致,3月之前,两者均呈缓慢上升趋势,之后上升速率明显增加,特别是在生长季,两者的上升速率尤为明显,9月之后上升速率趋于平稳。结果发现,2017年的ET累计值基本维持在P累计值之上,年累计ET(467.7 mm)略高于P(441.6 mm);与2017年相比,其主要区别表现在2018年6月之后,P的累计值基本高于ET,二者的年累计值分别为528.4 mm和479.2 mm。2017和2018年的ET/P分别为1.06和0.91,由此可知,两年生态系统的蒸散占年降水量的比例非常高。

图4 2017与2018年高寒草甸的蒸散量(ET)和降水量(P)累计值的年变化Fig.4 Annual variations in cumulative evapotranspiration (ET) and precipitation (P) in alpine meadow for 2017 and 2018

2.2.2日变化

利用小型蒸渗仪和土壤棵间蒸发器的观测数据,分析了晴天条件下(晴空指数大于0.7)[28]的ET、E、T的日变化及E和T对ET的贡献。由图5可知,2017和2018年生长旺季的7月ET、E、T均呈明显的单峰型的日变化,日最高值均出现在13:00或14:00,夜间的值基本在零附近。进一步的分析表明,在7月的晴空条件,2017年E和T占ET的比例(E/ET和T/ET)分别为42%和58%,2018年的比例分别为39%和61%,说明高寒草甸7月通过植被蒸腾散失的水汽高于土壤蒸发。

图5 2017和2018年7月晴天条件下高寒草甸蒸散(ET)、土壤蒸发(E)、植被蒸腾(T)的日变化Fig.5 Diurnal variations in evapotranspiration (ET), evaporation (E) and transpiration (T) in alpine meadow under clear day condition in July for 2017 and 2018

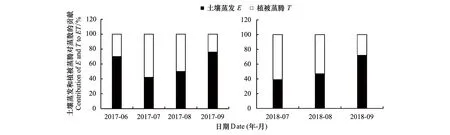

6—9月晴空条件下的E/ET与T/ET结果表明(图6),2017年6月的E/ET明显高于T/ET(分别为70%和30%),从7月至9月,E/ET逐渐增加,而T/ET则逐渐降低。2018年7—9月(6月土壤蒸发数据缺失)的E/ET与T/ET变化趋势与2017年相同,7—8月的E/ET均低于50%,而9月达到70%以上。综合以上结果,生长旺季的7—8月E/ET与T/ET的平均值分别为45%和55%,而6—9月E/ET与T/ET的平均值分别为56%和44%,说明即使在生长季,退化高寒草甸的ET总体上以土壤蒸发为主。

图6 2017和2018年晴天条件下生长季中高寒草甸土壤蒸发(E)与植被蒸腾(T)对蒸散(ET)的贡献Fig.6 Contribution of evaporation (E) and transpiration (T) to evapotranspiration (ET) in alpine meadow during the growing season under clear day condition for 2017 and 2018

3 讨论

3.1 植被对蒸散分配的影响

蒸腾不仅受水分的影响,同时也受生态系统的生物学特性的影响[29],植被的生长状况直接影响生态系统的蒸腾变化,同时影响土壤蒸发[30]。通常,进入5月以后,植物开始返青,6月植物进入快速生长阶段,7—8月生物量或叶面积指数达到最大[11,31]。由于该草甸退化较为严重,即使在生长旺季,植物叶面积指数(LAI)也相对较低,2017和2018年7月的LAI分别为(0.8±0.1)m2/m2和(1.5±0.2)m2/m2。由图6可知,2017和2018年7—9月E/ET的平均值分别为56%和52%,原因之一可能是2017年的LAI明显低于2018年。Rosenberg等[32]指出,随植被冠层盖度的增加,其遮蔽作用减少了到达地表的辐射能,进而降低土壤蒸发速率,最终导致E/ET的降低,这与本研究结果相一致。通常,Hu等[9]曾在研究报道指出,在较低的LAI条件下,生态系统ET主要以土壤蒸发为主。在不受水分条件限制的条件下,植被覆盖度的降低可导致裸露土壤表面的蒸发增加,同时植物蒸腾失水减少[32]。当LAI较低时,生态系统ET主要以土壤蒸发为主[9]。由于生长季中研究区降水相对较多,受水分限制相对较小[33],蒸发使水分从生态系统“自由逃逸”,而低矮的植被又降低了蒸腾,可能是导致2017年7—9月的E/ET比2018年同期高的原因。Zhang等[31]利用模型计算三江源区退化草甸和人工草地的潜热通量,虽然前者的LAI明显低于后者,但结果发现前者消耗的潜热能高于后者,其主要原因是退化草甸的土壤蒸发明显高于人工草地,与本结果也相似。但在以后的工作中,相关研究尚需进一步加强,以深入揭示其原因。

为进一步阐明植被盖度对土壤蒸发和植被蒸腾的影响,对生长旺季不同植被盖度蒸渗仪测定的蒸散数据进行了统计分析,2017年7月1、2、3号蒸渗仪的植被盖度分别为51%、57%、82%,2018年同期分别为68%、88%、93%。两年的结果表明,蒸渗仪测定的蒸散量均随植被盖度的增加而减小(图7),这与田晓晖等[34]报道的高寒草甸蒸散随LAI的增加而降低的结果一致,由于该高寒草甸的夜间蒸散量基本在零附近,与植被盖度或环境因子相关性不大。刘志伟等[35]对青藏高原中部色林错流域的研究结果表明,地上生物量的增加降低了土壤蒸发量。本研究结果说明,高寒草甸的退化意味着植被覆盖度降低,导致土壤裸露面积增加,而生态系统ET随植被盖度的降低而增加,原因之一可能是草甸退化加剧了土壤蒸发,降低了植被蒸腾,最终导致生态系统ET的增加。张立锋等[33]和田晓晖等[34]的研究结果表明,三江源区退化高寒草甸年蒸散量占降水的95%左右,远高于海北未退化高寒草甸的60%[36]。由此可推断,三江源区高寒草甸的退化加剧了生态系统的蒸散量,进而可能会降低其生态系统的水源涵养能力。徐翠[37]发现,三江源区高寒草甸在重度退化阶段土壤水源涵养能力显著低于未退化阶段,主要原因是高寒草甸发达的根系有利于土壤蓄水,我们的研究进一步验证了这一结论。

图7 2017和2018年7月晴天条件下高寒草甸不同植被盖度的蒸散(ET)日变化Fig.7 Diurnal variations of evapotranspiration (ET) of different vegetation coverages in alpine meadow under clear day condition in July for 2017 and 2018

E/ET和T/ET是表征陆地生态系统蒸发或蒸腾对蒸散贡献率的重要参数,通常用于研究植被蒸腾与土壤蒸发的分配比例对植被变化的响应[38],有研究指出,T/ET在季节尺度上主要受植被叶面积指数的影响[9]。通过与不同类型草地生长季的E/ET、T/ET比较(表2)可发现,本研究的退化高寒草甸T/ET高于美国亚利桑那州草原(0.2)和黄土高原草地(0.33),然而,明显低于内蒙古草原(0.6)、草甸化草原(0.51)、美国的科罗拉多州草原(0.93),以及同是青藏高原的未退化高寒草甸(0.65)。由表2可知,本研究LAImax(LAI最大值)(1.36)也同样高于美国亚利桑那州草原与黄土高原草地,而低于其他几个类型的草地。另外,在全球尺度上,陆地生态系统T/ET的平均水平约在57%[5],明显高于本研究的T/ET(44%)。结果说明,LAI可能是引起陆地生态系统T/ET差异的主要原因之一,总体上,草地的LAImax越大,对应的T/ET值越大,而E/ET值则相对较低,对于三江源区退化高寒草甸,由于LAI相对较低,加之降水相对丰富,因此土壤蒸发对生态系统蒸散的贡献大于植被蒸腾。

表2 不同草地蒸散及相关参数的比较Table 2 Comparisons of evapotranspiration (ET) and related parameters between different grasslands

3.2 环境因子对蒸散的影响

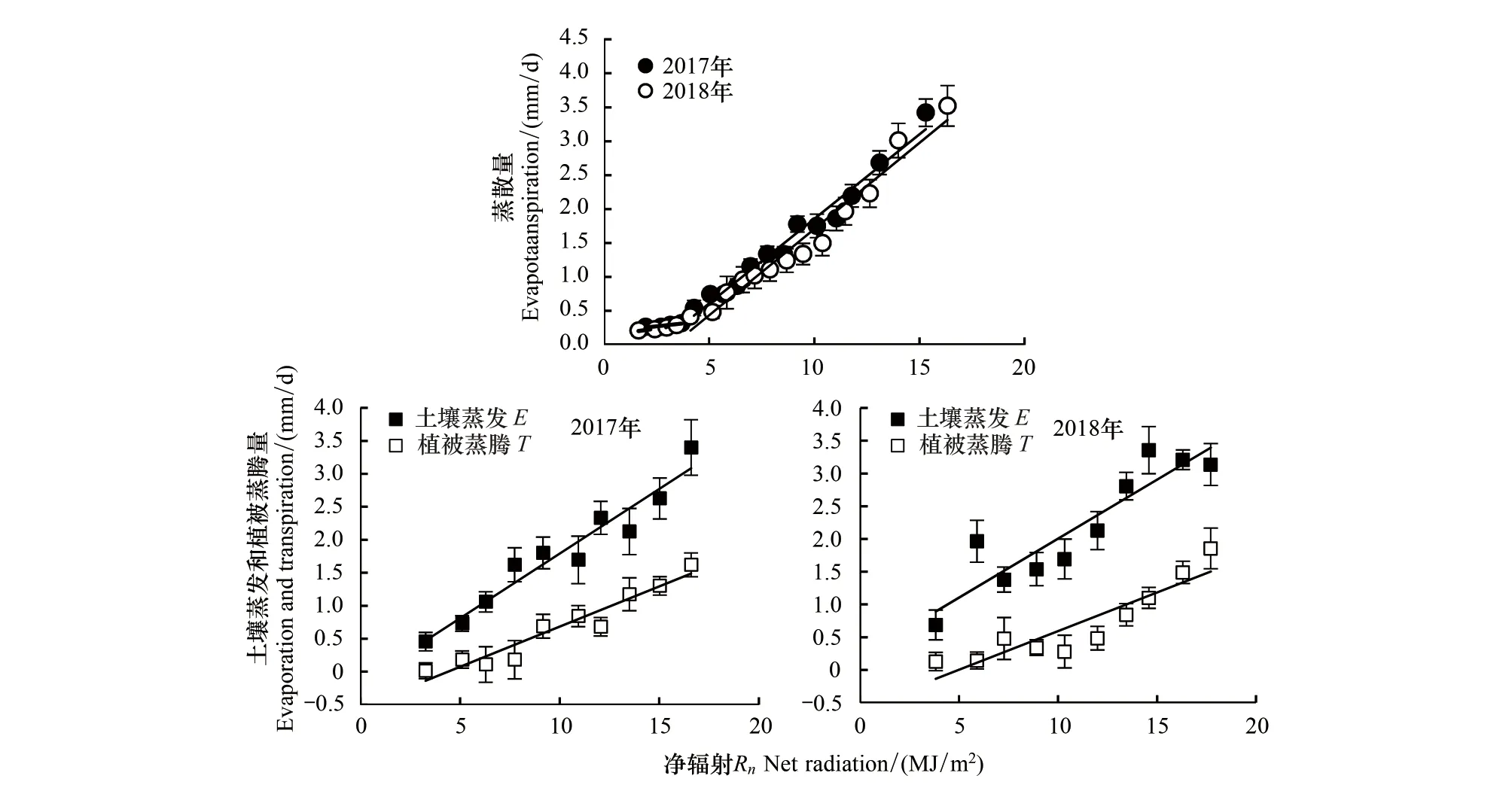

3.2.1辐射

太阳辐射是生态系统蒸散最主要的驱动因子,净辐射(Rn)是驱动土壤蒸发和植被蒸腾的有效能量,常利用Rn讨论辐射对ET影响[11,44]。2017和2018年ET与Rn存在良好的相关性,且两年的变化非常接近(图8),当Rn低于4 MJ/m2/d时,主要发生在冬季,由于温度在零度以下,土壤处于冻结状态,ET受Rn的影响非常小;当Rn高于4 MJ/m2/d时,随表层冻土的融化,辐射、温度和降水的增加,ET都随Rn的升高呈直线增加趋势,这与已报道的很多结果一致[33-34]。2017年E和T与Rn的关系与2018年相同,均随Rn的增加呈明显的上升趋势,这与前人报道的结果一致[35,45]。然而,由图可发现,在相同Rn条件下,E值高于T,根据线性回归公式(图的下方),两年生长季中E与Rn的线性回归斜率均大于T与Rn,说明土壤蒸发对退化高寒草甸蒸散的贡献更大,与T相比,E对Rn的响应更为敏感。

图8 2017和2018年高寒草甸蒸散量(ET)、生长季土壤蒸发(E)和植被蒸腾(T)与净辐射(Rn)的关系Fig.8 Relationships between evapotranspiration (ET), evaporation (E) and transpiration (T) in the growing season and net radiation (Rn) in alpine meadow for 2017 and 2018

2017年ET=0.2491Rn-0.636(R2=0.9719);E=0.1959Rn-0.1688(R2=0.9362);

T=0.1221Rn-0.5371 (R2=0.9296)

2018年ET=0.2537Rn-0.8305(R2=0.9109);E=0.1798Rn+0.2066(R2=0.8369);

T=0.1178Rn-0.5848(R2=0.8287)

研究期间,退化高寒草甸接受的太阳辐射年总量为6365.6 MJ/m2,而净辐射年总量为2653.1 MJ/m2,Rn占Rs的比例(Rn/Rs)约为0.42,该比值明显低于全球平均值(0.61)和已报道的其他类型草地[46-47]。高寒草甸相对较高的反照率、以及相对较强的净长波辐射是导致青藏高原Rn/Rs较低的主要原因[46]。结果表明,尽管到达该区域的太阳总辐射较高,但由于Rn/Rs偏低,导致生态系统接受的Rn相对较低,因此,Rn仍是控制ET、E及T最主要因子。

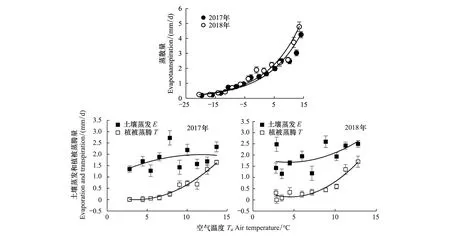

3.2.2温度

温度(Ta)不仅是调节植物生长和发育的重要因子[48],同时通过影响土壤蒸发和植物蒸腾而影响生态系统蒸散[49]。本研究结果表明,在年尺度上ET随Ta的升高均呈指数上升趋势(图9),且ET与Ta呈现较好的相关性,这与诸多研究结果相似[33,48]。

图9 2017和2018年退化草甸蒸散量(ET)、生长季土壤蒸发(E)和植被蒸腾(T)与空气温度(Ta)的关系Fig.9 Relationships between evapotranspiration (ET), the growing season evaporation (E), transpiration (T) and air temperature (Ta) in degraded meadow for 2017 and 2018

2017年ET=1.2879e0.0855 Ta(R2=0.9501);E=-0.0075Ta2+0.1766Ta+ 0.9537 (R2=0.1837);

T=0.0158Ta2-0.1121Ta+ 0.2023 (R2=0.9638)

2018年ET=1.4526e0.0881 Ta(R2=0.965);E=0.0132Ta2-0.1153Ta+ 1.9327 (R2=0.3363);

T=0.0231Ta2-0.2123Ta+ 0.6218 (R2=0.9192)

然而在植物生长季,虽然E和T均随Ta的升高而呈增加趋势,但与ET与Ta相比,相关性明显偏低,可能是在年尺度上温度的变化范围较大,而生长季的温度变化较小的原因。另外,与E相比,T对Ta的响应更为敏感(图9),可能是由于该生态系统长期处于低温和相对较低的VPD环境,而在低VPD条件下,植物叶片气孔的开闭对温度变化更为敏感[50],进而导致温度对植被蒸腾的影响更大,这与Li等[11]的研究结果一致。

3.2.3土壤水分

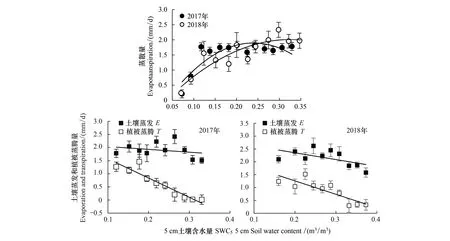

土壤水分是生态系统ET的物质基础,无论是E还是T主要依赖于土壤水分供给[51]。通常在土壤水分受限时,ET对土壤水分响应比较敏感,反之对土壤水分的响应则相对较弱[52]。高寒草甸的根系主要分布在0—10 cm的表层土壤[28],由ET与5 cm深度土壤含水量(SWC5)的关系(图10)可知,当SWC5低于0.25 m3/m3,ET随SWC5的升高而增加,当高于0.25 m3/m3时,ET随SWC5的增高呈平稳(2018年)或下降(2017年)趋势,这主要因为驱动蒸散的Rn和Ta出现在生长旺季的7—8月(图2),而2017年7—8月的SWC5则相对较低,这可能是2017年7—8月ET低于2018年同期的原因之一。本研究ET对SWC5的响应与已报道的高寒草甸结果相类似[33-34],而对于干旱或半干旱地区,草地ET与土壤水分通常呈线性关系[48],可能是干旱区受土壤水分限制较大的原因。

图10 2017和2018年高寒草甸蒸散(ET)、生长季的土壤蒸发(E)和植被蒸腾(T)与5 cm土壤含水量(SWC5)的关系Fig.10 Relationships between evapotranspiration (ET), evaporation (E) and transpiration (T) in the growing season and soil water content at 5 cm depth (SWC5) in alpine meadow for 2017 and 2018

2017年ET=-46.391 SWC52+ 22.228 SWC5-0.7667 (R2=0.7218);

E=-1.0689 SWC5+ 2.1432 (R2=0.0698);T=-7.3543 SWC5+ 2.3091 (R2=0.8882)

2018年ET=-23.991 SWC52+ 15.635 SWC5-0.5368 (R2=0.8152);

E=-2.6347 SWC5+ 2.8791 (R2=0.3283);T=-5.214 SWC5+2.3013 (R2=0.7251)

2017和2018年E和T随SWC5的增加均呈降低趋势,相似结果在前人的研究中已有报道[11,53]。虽然SWC5是影响E和T的重要因子之一,但同时E和T还受到辐射、温度和植被生长状况等诸多因子的影响,其中辐射是驱动蒸发和蒸腾最重要的因子。通常,高寒草甸T、Rn和Ta的高值出现在生长旺季的7—8月。然而,SWC5的最高值则出现在9月(图2),而此时植物已开始进入枯萎期,Rn和Ta也明显低于7—8月,所以出现T随SWC5的增加而呈明显下降的趋势。Maseyk等[54]指出T主要受植物根区土壤含水量控制,而2017年7—8月的SWC5明显低于2018年同期,因此导致2017年T对SWC5的响应比2018更为敏感。

3.2.4饱和水汽压差

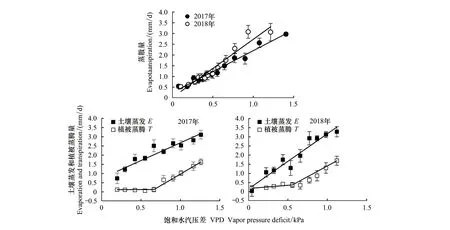

饱和水汽压差(VPD)表示大气对水分的需求能力,通过影响冠层导度而影响生态系统ET[11]。研究期间,两年ET随VPD的增加呈直线上升趋势(图11),该结果与已报道的诸多研究相似[53,55]。

图11 2017和2018年高寒草甸蒸散量(ET)、生长季土壤蒸发(E)和植被蒸腾(T)与饱和水汽压差(VPD)的关系Fig.11 Relationships between evapotranspiration (ET), evaporation (E) and transpiration (T) in the growing season, and vapor pressure deficit (VPD) in alpine meadow for 2017 and 2018

2017年ET=1.9548 VPD + 0.2457 (R2=0.9721);E=1.9322 VPD + 0.7348 (R2=0.8926);

T=2.5163 VPD-1.5418 (R2=0.9766)

2018年ET=2.7127 VPD + 0.0153 (R2=0.9382);E=3.0162 VPD +0.1494 (R2=0.9315);

T=2.3401 VPD -0.9349 (R2=0.9387)

两年E随VPD的增加均呈明显直线上升趋势,这与刘志伟等[35]和孟飞[56]报道的结果相一致,Seneviratne等[57]指出,通常VPD的升高会提高大气蒸发需求,在不受土壤水分限制的条件下,E随VPD的上升而增加。由T与VPD的关系发现,当VPD<0.75 kPa时,T对VPD变化的响应并不敏感,其原因之一可能是生长季的VPD的变动范围约在0.01—1.53 kPa之间,明显低于已报道其他草地的2—5 kPa[58],而较低的水汽压可能限制植被的蒸腾作用[35],进而导致T随VPD的变化不明显。

3.2.5环境因子综合作用对蒸散的影响

为综合分析研究期间环境因子的影响,利用逐步回归方法分析了上述环境因子对该生态系统ET、E和T的影响,逐步回归分析结果如下:同时对相关系数进行统计分析(表3)。

表3 2017和2018年退化草甸ET、E、T与主要环境因子的Pearson相关系数Table 3 Pearson correlation coefficient between evapotranspiration,evaporation,transpiration and major environmental factors in degraded meadow for 2017 and 2018

ET=0.631Rn+0.261Ta+0.251 VPD+0.092 SWC5-0.046 (R2=0.723,P=0.001);

E=0.489Rn+0.327 VPD+0.353 (R2=0.693,P=0.000);

T=0.412Rn+0.305Ta+0.213 VPD-0.024 (R2=0.6823,P=0.001)

结果表明,该生态系统ET与上述环境因子均呈极显著相关,其中Rn和Ta相关性最高。除SWC5外,其他环境因子对E和T的影响均呈显性相关,E与Rn相关性最高,其次是VPD,而T与Rn和Ta的相关性最高。研究说明,该生态系统Rn对ET、E、T的影响最大,而E对VPD的响应相对敏感,T受Ta的影响相对较大,而SWC5对三者的影响相对较小。

4 结论

利用小型蒸渗仪、土壤棵间蒸发器和微气象系统连续观测了三江源区退化高寒草甸的蒸散、土壤蒸发和相关环境因子,通过数据解析,初步揭示了生态系统蒸散、土壤蒸发、植被蒸腾的变化特征。2017与2018年生态系统蒸散的年变化趋势相同,但由于植被和气候要素的年际差异,导致蒸散量的年际变化。该退化高寒草甸的年蒸散量占降水量的比例明显高于已报道的未退化高寒草甸及全球陆地生态系统的平均值,且蒸散随植被盖度的降低而增加,说明草甸退化加剧了土壤表面蒸发,进而导致生态系统蒸散的增加。因此,根据本研究结果推断,高寒草甸的退化可能降低其生态系统的涵养水源能力,这对于深入掌握三江源区的水资源动态变化具有重要参考意义。由于本研究缺失生长季中部分土壤蒸发数据,今后还需加强植被和环境因子影响生态系统蒸散、土壤蒸发和植被蒸腾的长期研究,进而为全面揭示三江源区高寒草甸植被变化对其生态系统水分收支的影响提供数据支撑和科学依据。