邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读(下)

——零星型、源自不同音切型文白异读分析

王锡丽

(邯郸学院 文史学院,河北 邯郸 056005)

本文把邯郸方言(老派)中古舒声字文白异读分为了系统型、零星型、源自不同音切型三类,上一篇文章分析了系统型文白异读,本文将分析后两种文白异读类型——零星型、源自不同音切型。

一、零星型文白异读

零星型文白异读,在邯郸方言表现为某一古音类在个别字音中残留的当地土音与受普通话或历史上正音影响而产生的读书音不同造成的字音又读,这种又读有词语分布、使用场合或语体色彩的差异,完全符合文白异读的特点,这种文白异读从某一个方言点来看,往往是零星的孤例,特别是其中的一些白读音由于与本字失去联系,因而在过去的文白异读研究中未得到重视甚至是忽视。虽然“孤证、孤例是语言研究中的大忌。可是孤证、孤例不见得不是事实。……只要是一个数量增减的渐进过程,就完全有可能在某一个平面上形成‘一个’,这是合乎逻辑的结果。”[1]252。如果我们在研究时进行时空两个维度的扩展,即纵向联系语音史、横向联系共时平面的其它方言,“这样的‘语音片’联系得广了,我们或许可以还汉语一个活生生的发展历史。”[1]254;具体说,对零星文白异读特别是对其中的白读音进行横向比较、纵向挖掘的研究,可以使得在某一方言看起来零星的语言现象由一个点连成一片,形成另一种意义上的“系统”,提升其研究价值,不仅有助于细化深化汉语语音史,而且还有助于某些本字的确认,意义不容忽视。

(一)韵母文白异读分析

1.与四呼有关的阴声韵韵母文白异读分析

本项文白异读有5个字:鸦、去、避、移、他。它们的音韵地位不同,各自的文白异读也互不相同,之所以放在下面的同一个表格表1中,是因为各自的文白异读都表现为四呼的差异。为便于分析,表中除列上述五字的文白韵母之外,还列出其中古音地位、普通话韵母及在其它方言中的韵母。其他方言读音若有文白异读或新旧异读,一般取其白读音或旧读音,个别的文白皆列。后文列举其他字的文白异读时同此,不再一一说明。

表1.“鸦”等5字韵母文白异读

从表中看出,这5个字除了“他”文读uə与普通话不同以外,其余4字“鸦iɔ去y避i移i”文读四呼与普通话相同;它们的白读四呼很特殊,比如,“去”读i ,“移”读y,只就邯郸方言看,这些读音形单影只,但是通过方言比较,发现这些白读音不同程度地存在于邯郸周围方言或全国其它方言中,比如“去” 读i在冀鲁、中原、北京等官话,吴语、湘语、客家话、闽语中就广泛存在。“去”的这种特殊读音早就引起了古人的注意,明代陆容《菽园杂记》有记载:“又如去字,山西人为库、山东人为趣、陕西人为气……”气”①转引自史维生《魏晋南北朝晋语研究》(西南交通大学硕士论文2008年)第8页。,中古韵是止开三,属齐齿,这句话道出了“去”读齐齿扩散波的中心应该是古关中话,今西安方言“去”白读为tɕhi,印证了这一古代记载。

那么,这些白读音大体反映的是什么时代的语音呢,表2列出了“鸦”等5字中古及《中原》韵母拟音,并将邯郸方言白读韵母列于其后,便于比较。

表2.“鸦”等五字韵母历史拟音与邯郸白读韵母比较

“鸦”在中古读开口呼,《中原》已经读齐齿,可见,ɔ白开口呼是对中古音的继承;“避”在《中原》读uei,那么əi白应是唇音与uei相拼u介音丢失而产生的音变,时间应在元代以后;至于“移”和“去”,据中古和《中原》拟音,“移”(古支韵)本当读齐齿,“去”(古御韵,对应的平声韵为鱼韵)本当读撮口,可邯郸今白读恰好相反,这应是古代“支鱼通押”的遗存。据研究,“支鱼通押”是唐宋时期各方言都有的语音特点[2]27,其源头甚至可上溯到《诗经》时代,如,《大雅·常武》第一章韵脚字:士祖父。“士”为之部,“祖父”为鱼部[3]174。

最后讨论“他”的文白读音。“他”在邯郸方言有⊂thuə、⊂thə”两个读音,韵母均与普通话不同,前者只用于“其他”一词,而在邯郸方言中相当于“其他”这个词的,口语常说“旁嘞”,可见,“其他”是个书面语词,⊂thuə是个文读音,合口呼的uə是文读韵母,而普通话中“其他”的“他”读tha,韵母为开口呼,所以这个合口呼的文读韵母uə不是受普通话影响而产生的。通过历史语音比较,得知“他”在《中原音韵》时代韵母读合口的uo,据此,uə文是对元代《中原音韵》歌韵“他”韵母读音的继承。

“他”的另一个读音thə,与之结合的词语是口语常说的“他”“他都(他们)”,可见thə是个白读音,开口呼的ə是白读韵母,该韵母应该来自宋元以后的麻开二(早期是歌韵),据赵祎缺研究,“宋元至明中叶各韵书韵图收‘他’均入歌韵而不入麻韵,然而这一时期该字不止仅读歌韵,还有麻韵一读……此阶段读歌韵的‘他’占据着正音地位,麻韵仅为口语音。”[4]26麻开二在邯郸今读韵母主要元音是ɔ,那么,来自麻开二的“他”,本当读thɔ,但邯郸今读韵母却是ə,这可能是受uə文主要元音的影响。之所以受影响,原因之一是跟历史上“他”读歌麻两韵的通行程度有关,据研究,“他”的歌韵合口呼正音不只流行于书面语,“明末至少在以开封为代表的豫东一带‘他’读歌韵在口语中还占上风,麻韵仍处弱势地位。[4]26”原因之二应该与邯郸方言声韵配合有关,邯郸话没有“thɔ”音节,换言之,如果“他”读“thɔ”,该音节的位置上就只有一个“他”字,势单力薄,容易受到强势读音影响。笔者注意到,今开封县方言“他”也有文白异读,文读⊂thuɤ,白读⊂thɤ(赵文文2018第19页),如前所述,白读韵母来自麻开二,而麻开二韵母主要元音在开封县今读a,据此,开封县方言中“他”白读韵母ɤ应该也是受文读韵母uɤ的影响①有意思的是,邯郸和开封县的白读“他”,不仅韵母受感染而改变,声调也受“我”“你”的感染由阴平变为了上声。。

2.与四呼有关的阳声韵韵母文白异读分析

“山深臻梗通”五摄各有一个字有文白异读,这些异读也与四呼有关,详见表3。

表3.“缘”等5字韵母文白异读

通过上表可以看到,除“文”文读韵母读开口ən、与普通话读合口uən有不同以外,其余“缘 寻yn横əŋ龙uŋ”等四字的文读音四呼都向普通话看齐,显然这是现代层次。

白读韵母四呼看起来很特别,缘i 、寻in读齐齿,文yn、龙 ŋ读撮口,横uŋ读合口、通过方言比较,发现除“文”以外,其余四字在全国其它方言中多少不一地有与邯郸方言白读韵母有相同的韵头。那么,这些白读音的来历是怎样的,这需要进行历史比较。表4将列出“缘”等5字的中古韵及其拟音、《中原》及《五方》韵母拟音,将邯郸白读韵母列于表格的后列,便于比较。

表4.“缘”等5字韵母历史拟音与邯郸白读韵母比较

通过比较发现,“缘寻文横龙”5字韵头白读音是对不同历史时期韵书读音的继承,“缘”这个中古合口三等字,在元代《中原》时期丢失w介音变读齐齿;“寻”自中古以来一直读齐齿,“横”自中古以来一直读合口,“龙”在中古、元代《中原》是合口三等字,到清代《五方》变读了合口一等字, 邯郸今读撮口,继承的是元代以来的读音;特别要指出的是,“文~庄”yn白是对中古音的继承。“文”中古属于臻摄合口三等,韵母拟音为 uən,韵头由 u到y,合乎音变规律;而在《中原》和《五方》中,“文”已改读合口,查《字汇》,“文”在全国各大方言区20个方言点都读合口或开口,没有一个读撮口的,也正因此,臻合三唇音字读撮口在邯郸地名的白读音遗存尤其显得珍贵,其价值就在于某韵类的历史音韵层次因为某地的一个白读音而得以窥视!

3.主要元音不同的文白异读分析

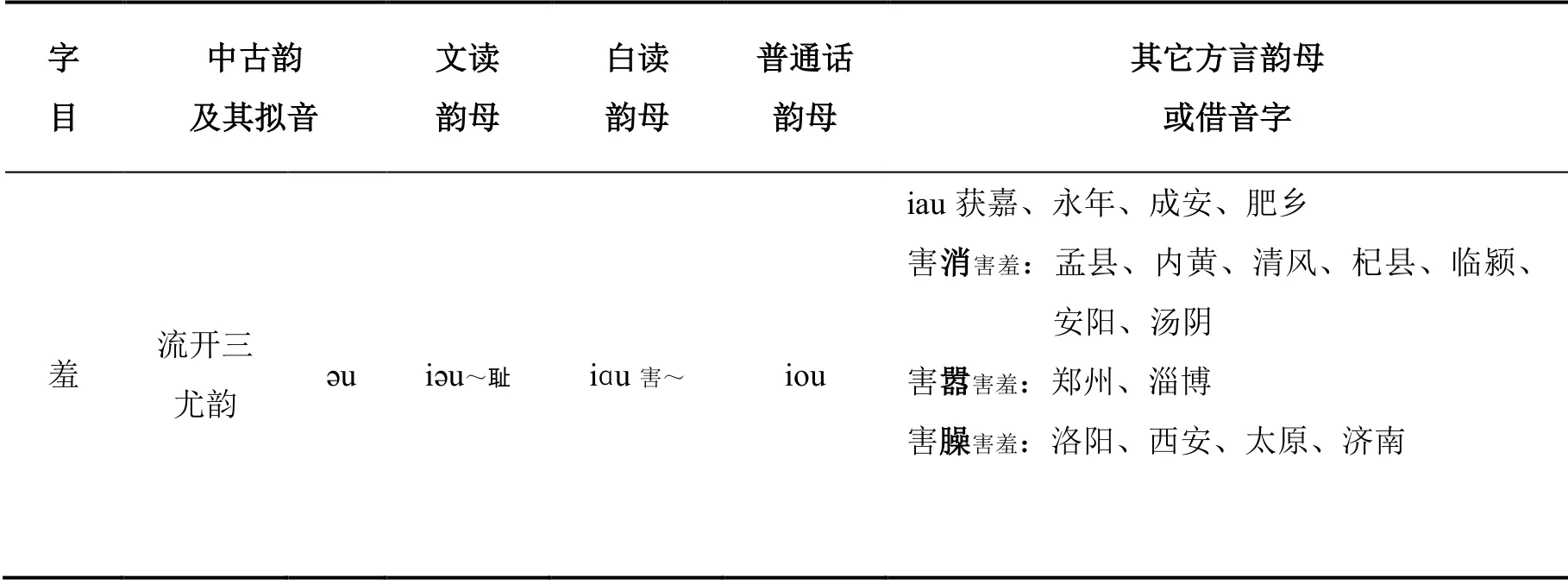

“羞”字在邯郸方言中韵母有文白异读,请看表5。

表5.“羞”韵母文白异读

如上表所示,iəu文所联系的词语是当地不常说的书面语“羞耻”,其韵母读音也与普通话相近,显然这是近年来受普通话影响产生的读音。iɑu白所联系的词语“害羞”,因当地人不知道白读音的本字而被认为视当地土语。值得注意的是,iɑu白这种方音除了存在于邯郸及其所辖的一些县,还存在于河南、山东、山西、陕西等一些北方方言,只不过这些方言也大都因本字不明而用借音字“消”“嚣”“臊”来记录,这三字中古都是效摄字,“消、嚣”属开口三等宵韵平声,今北方方言多读⊂iau;“臊”属开口一等豪韵平声,今北方方言多读阴平⊂au,但在“害臊”中的“臊”都读作去声,韵母由齐齿变开口,调类由平声变去声,可能是受前字“害”读开口和去声的感染,也可能是为了避讳读平声的“腥臊”的“臊”,这就如同“糙”字,在《广韵》读去声号韵“七到切”,但在北京和河北的昌黎、献县、深县等地方言读阴平,这是因为“和一个粗野的字眼犯了。这是忌讳造成的音变规律的例外。”[5]111换言之,在北方通行较广的“害臊”的“臊”本字应是“羞”。

那么,羞iɑu白大致是什么时代的语音呢?羞,先秦属于幽部三等,拟音为 u,据王力《汉语语音史》,汉代“宵部范围扩大”[6]84,先秦幽部一些字转入其中,“椒萧”就是如此;在一些方言中,“羞”也如同“椒萧”一样转入了宵部。宵部从先秦到南北朝拟音为 → u,隋唐时期,一等拟音ɑu,三等拟音 u,据此,羞iɑu白的上限应不早于隋唐。(本段拟音据王力《汉语语音史》)

(二)声母文白异读分析

本小节顺序安排不按照古声母的顺序,而是内容丰富的在前,简略的在后。

1.书母日母字的文白异读分析

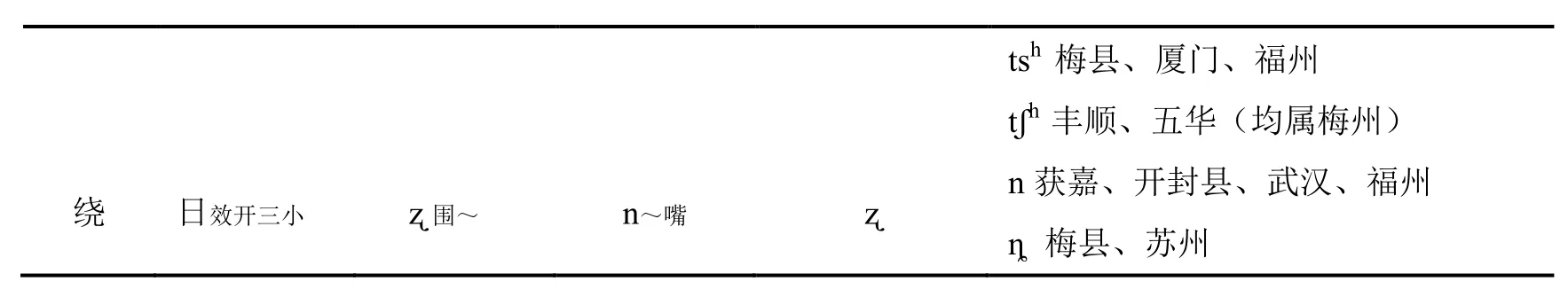

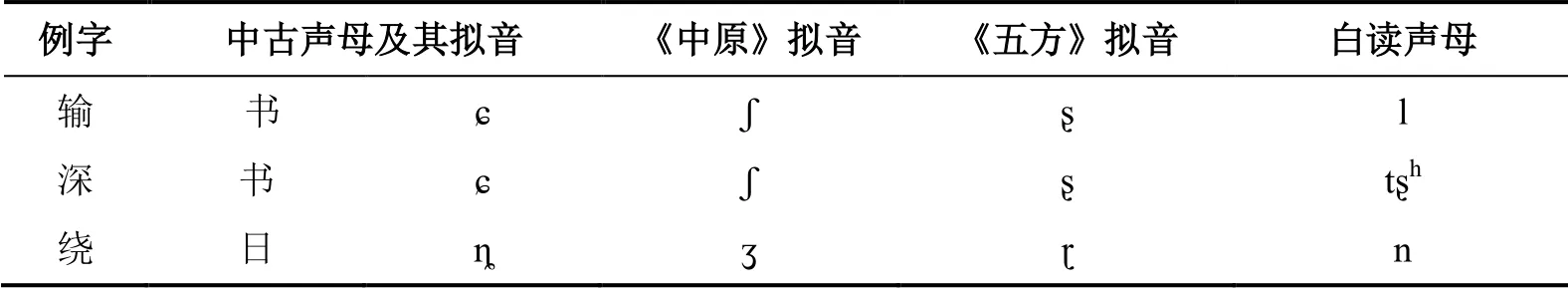

书母字“输、深”和日母字“绕”在邯郸方言声母有文白异读,列表6。

表6.“输”等3字声母文白异读

tsh梅县、厦门、福州 tʃh丰顺、五华(均属梅州) 绕 日效开三小 ʐ围~ n~嘴 ʐ n获嘉、开封县、武汉、福州 ȵ 梅县、苏州

上表显示,“输”“深”“绕”3字的文读声母与普通话相同,结合词语判断,属现代层次;其白读声母比较特殊,“输”读边音l ,“深”读送气塞擦音tʂh,“绕”读鼻音n。通过方言比较,发现“绕”“深”2字在全国其它方言的声母读音与邯郸白读声母相同或相近,只有“输”表面看邯郸读同来母l,在其它方言读同日母ʐ 或z,好像差距挺大,其实,这是因为邯郸方言日母字逢合口读同来母,比如,“如”“软”这两个日母合口字,邯郸就读⊆lu、⊂ u ,换言之,“输”的白读特点在其它方言中也能看到,都是书母如同日母。

那么,这些白读音的来历是怎样的,这需要进行历史比较。表7列出“输”等3字的中古韵及其拟音、《中原》及《五方》声母拟音,将邯郸白读声母列于表格的后列,便于比较。

表7.“输”等3字声母历史拟音与邯郸白读声母比较

通过比较可出,只有“绕” 白读声母n与中古拟音ȵ(该字拟音据王力《汉语语音史》)读音相近,可以说是中古音的遗存;输、深二字白读声母与中古、《中原》《五方》都不同,下面对其逐一分析。

(1)“输 ~赢”白读声母分析

在邯郸方言中,“输~赢”读lu,书母读同日母合口,李旭(2008博士论文)和韩晓云(2015博士论文)都注意到了“输~赢”在河北南部方言声母的这种特殊读音,但李文未做解释,韩文认为这与来自古禅母的“瑞”在普通话和河北方言中声母读ʐ或l一样(“瑞”字声母在邯郸老派也读同日母合口l),“可能都与吴语“日禅合并”的语音特点有关”[7]41,换言之,普通话、河北方言把禅母“瑞”读同日母,可能是明初江淮一带移民北迁后将“日禅合并”的语音特点带到北方进而产生影响的结果①但韩晓云(2015)没有解释吴语的特征怎么会出现在北方方言。笔者以为这需要联系移民史来解释。“从明代开国到迁都北京的五十多年间,明政府从全国各地迁往北京的汉人络绎不绝,……移民范围……远则江浙、南京一带。”(李薇薇《北京官话区词汇研究》,黑龙江大学博士论文2016,第43页)俞敏先生更是说到“要说现代北京人是元朝大都人的后代,还不如说他们是明朝跟着燕王‘扫北’来的人的后代合适。”(俞敏《北京音系的成长和它受的周围影响》,《方言》1984年第4期)如此说来,韩说有一定的可信度。,包括邯郸在内的河北南部一些方言把书母字“输~赢”读同日母原因与其相同。

表面看来,河北南部“输~赢”书母读同日母合口与普通话及河北方言“瑞”禅母读同日母合口属同类语音现象,那么现象背后的原因是否如韩文所说是相同的呢?如果相同,那“输~赢”与“瑞”两字声母白读音的通行地域应该基本相同,但是在“瑞”读同日母ʐ或l的北京官话和冀鲁官话区却没发现“输~赢”读ʐ或l的(据《字汇》和李旭2008),这就使人不得不考虑,“输~赢”声母读同日母合口(ʐ或l)可能另有原因。邯郸属于晋语,查看长治、太原、忻州等晋语方言也没有这种语音现象,那就去看看历史上是权威方言、今属中原官话的洛阳和开封两地的方言资料吧,果然有惊喜的发现!在洛阳(尤晓娟2014)和开封(周昕2013第47页)方言里,输~赢均读⊂ʐu(读同日母),输运~均读 ʂu;豫西与关中地域相连,在今陕西的户县(孙立新2001第104页)和扶风(毋效智2005第16页)方言中也发现“输~赢”声母读同日母。

中古书母字“输~赢”为什么会读入日母呢?(书母ɕ与日母ȵ听感上差距较大,不易读混)一条古注成为解释这种语言现象的线索。《汉书音义》有用“输”注“俞”的记载,作者是曹魏时期的如淳(籍贯为陕西大荔县)[8]209“俞”是古“以”母字。这条记载说明,在曹魏时期的关中一代方言中,有将“书”母读同“以”母 的,这可能是方言中“语音感染”的结果,查《方言调查字表》,在遇合三虞韵这一页中,以“俞”作声符的字有“榆愉愈喻输”5个字,其中“榆愉愈喻”声母都是“以”(注意“榆”是常用字),就只有“输”的声母是“书”,这就为“榆愉愈喻”感染“输”提供了条件,换言之,“输”由原来的“书”母极易被带到“以”母,而以母j与日母ȵ听感上接近,这就为“以”母转入“日”母提供了条件,比如古以母字“锐”,在《中原音韵》就已经转入日母了。在今陕西扶风方言中,“输白,这一盘棋~了”正与“榆白”同音,都读ʐʅ[9]16,声母都读同日母!我们注意到,将“输”读同“日”母字的今扶风、户县都属于陕西,而用“输”注“俞”的曹魏时期如淳的籍贯——大荔县也属于陕西,地理上的古今呼应启发我们,输~赢“由书转日”应该经历了“书——以——日”的过程。如果上面的推论成立,那么,输~赢“由书转以”的上限应不晚于曹魏时期,至于什么时候“由以转日”的,还没有确证。

将上面的古今资料联系起来看,输~赢这个古“书”母字读同“日”母应当是关中、河洛一代方言,而邯郸地处河北南部,与河南地理接近,口语中出现输~赢读同“日”母合口也是很自然的。上述分析启示我们:在共时的语音平面上,一些所谓的“特字”在某方言读音有相同点,比如“输~赢(书母)”和“瑞(禅母)”在邯郸声母都读同日母合口,但其来历却并不相同,“瑞”声母读同日母合口是北边冀鲁官话扩散来的,“输~赢”读同日母合口是南边中原官话影响的结果,其时间层次也应该不同。以往大家多注意到“同一个音类的不同读法很可能是不同层次的遗留”[10]82,但是古音来源相近、音类在某方言中读音相同也可能是不同层次的遗留,这一点以往的研究却很少提及,这提示我们,今后对语音的分析、特别是对地处方言交界地带的方言进行语音分析时需细心谨慎。

(2)“深”白读声母分析

“深”中古属于书母,其语音演变一般拟测为擦音ɕ →ʃ→ ʂ,现代方言不少是读擦音的,显然是对这一读音的继承。但是在邯郸方言却读送气的塞擦音tʂh,中原官话(洛阳、开封)、冀鲁官话(济南、故城)、江淮官话(徐州、合肥)、豫北晋语(获嘉)客家话(梅县)、闽语(梅县、厦门、福州)也读送气的塞擦音tʂh或tsh。对这种现象如何解释呢,有学者将其解释为元代知庄章合流之后书母由擦音转读塞擦音,做出这个判断的依据主要是现存韵书等文献资料①罗福腾《“产”字声母演变的时间线——从所简切到楚简切》(《中国语文》2018年第2期》第141页就认为 “中古审母字(笔者按,包括中古的生母和书母)从古到今的演变规则一直是向两个方向发展的。首要的发展方向,就是保持读擦音的声母系统,次要的发展方向,就是声母转读塞擦音系统”,并明确指出其时间“在元代知组、庄组、章组合流之后(《中原音韵》显示三组合流),审母字读塞擦音声母”,作者举例中有“深”和“伸”。作者得出这个结论的依据是现存韵书等文献资料的记载。对此笔者有不同看法,认为至少“深” 和“伸”这两个书母字读塞擦音的时间并非是在“元代知组、庄组、章组合流之后”,而是在元代知、庄、章合流之前的唐宋时代。。笔者认为要判断某一语音特点的历史时期并不能完全依靠现存韵书的记载,因为一些不合于读书音的口语俗音尽管事实上早已存在,却往往不被韵书尤其是那些以正音为目的韵书的记录;找到保留古音较多的活方言加以认真分析不失为好的思路。李荣先生就曾“强调考本字必须古籍与方言相结合”[11]242,分析研究语音的历史时期也应遵守这一原则,将文献资料与活方言结合起来。

广东梅州市是客家话的代表点,客家话往往保留着古代北方话的一些语音特点。通过查阅资料,我们注意到,梅州市的五华县、丰顺县入声韵尾-p-t-k保留齐全;两地齿音声母属于ts—tʃ二分型, 精、知二、庄组读舌尖前塞擦音和擦音ts、tsh、s,知三、章组读舌叶塞擦音和擦音tʃ、tʃh、ʃ(按,原文作“塞音、塞擦音”,误)表明两地方言保留了元代以前知庄章按等分立、并未合流时北方话的语音特点,而这两地方言中“深” 正读送气的塞擦音tʃhim,而且以双唇鼻音-m收尾②梅州市的五华县、丰顺县方言材料参见马洁琼《梅州客家话齿音声母研究》(暨南大学硕士论文2010),其中入声韵尾-p-t-k保留齐全见该文第9、30、39、41页,两地齿音声母属于ts—tʃ二分型见第8、43页,两地方言中“深” 读送气的塞擦音tʃhim参见该文第38页。,透禄出的信息是“深”读tʃhim是客家话保留了元代以前的北方某方言读音,换言之,现代北方话中书母“深”今读送气塞擦音不是元代知庄章合流以后才转读塞擦音的,而是元代之前就已经读送气塞擦音了,该读音应该是当时北方某些方言的俗读。这个北方方言应该是河洛方言,原因有二:一是洛阳开封一代的河南方言“深”白读送气塞擦音;二是唐末五代南迁的北方移民“以河南移民人数最多”[12]2这可能是造成有北方移民背景的客家话和闽方言“深”读送气塞擦音的原因,至于该特点在今江淮官话、冀鲁官话、获嘉、邯郸等晋语方言中的扩散,应该与洛阳、开封中古以来长期作为权威方言,而上述方言又与之地缘相近的缘故。

2.晓组声母文白异读

晓组“朽、溃~脓”二字在邯郸方言有文白异读,列表8。

表8.“朽”“溃”声母文白异读

朽,声母来自古晓母x,邯郸今白读声母为舌面送气塞擦音tɕh,不合音变规律,该读音在今洛阳、开封、晋语核心区乃至关中、吴语、赣语、客家话、粤语、湘语、闽语均未发现,仅存于冀鲁官话区的山东临清、河北保定等地以及北京官话区的涿州、廊坊一带,据此,该白读声母的时间层次应该是比较晚近的;今文读声母为舌面擦音ɕ、同普通话,再结合其出现的词语“永垂不朽”,应该是解放以后普通话影响的结果。

溃~脓,声母来自古匣母ɣ,今邯郸白读声母为舌根清擦音x,该读音也存在洛阳等许多方言;ɣ→x由浊变清符合音变规律,浊音清化宋代已经完成,因此,该白读层次的下限应当是宋代洛阳为代表的方言;而文读声母为舌根送气塞音kh,不符合音变规律,但是该读音非常普遍地存在于闽、粤、客、赣、湘等南方方言,“应是古群母读音的遗留……反映的是《切韵》时代或之前的某方音。”[3]102但在邯郸方言中“溃”读送气塞音kh作为文读音叠置在白读音之上,则是随着普通话词语“胃溃疡”进入邯郸方言以后才产生的现象。

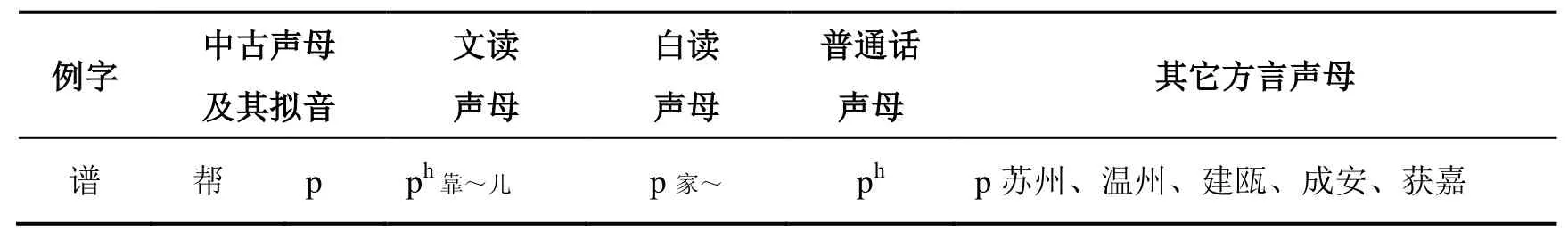

3.帮母字“谱”文白异读分析

邯郸方言中,帮母字“谱”声母有文白异读,列表9。

表9.“谱”字声母文白异读

从表中看出,“谱”文读声母为送气的唇塞音ph,是受普通话影响; 其白读声母为不送气唇塞音p,从《字汇》看,在全部20个方言点中只有吴语区的有苏州、温州,闽语区的建瓯读此音,邯郸地区南部的成安、河南北部的获嘉也有此读音,对照中古声母及其拟音,可知,这些方言中“谱”读不送气唇塞音p是对中古帮母读音的继承。

(三)调类文白异读分析

邯郸方言调类的文白异读有两个:道和导,见表10。

表10.“道”“导”调类文白异读

“道”今通语调类为去声,但其中古调类本为上声,这可以在邯郸方言白读中找到痕迹,邯郸方言“小过道儿(窄巷)”这个词中的“道”,儿化后读阳平⊆tɑur(该词在邯郸方言只能以儿化形式出现),按照邯郸方言音变规律,单字调儿化后读阳平调类的除来自阳平外,还来自上声,比如,枣,单子调为上声⊂tsɑu,儿化后的“枣儿”就读阳平⊆tsɑur,由此推断,邯郸“小过道儿”中的“道”单字音应为上声,是对古调类的继承。从《字汇》看,全部20个方言点中只有温州(吴语)和潮州(闽语)2个方言点保留了上声读音,反映的应该是“浊上变去”之前的读音,据王力《汉语语音史》,古代通语的“浊上变去”是在晚唐五代时期[6]258,据此,邯郸方言中“道”的单字调上声读音应该是晚唐五代之前的读音。“道”在邯郸文读为去声,与其结合的词语除了“道理、道路”这些书面语以外,“理道儿(道理)、一道儿数量词”这样的口语词语也读去声,可知这个文读音已经沉入到新的白读层里面了,应该是晚唐五代北方通语 “浊上变去”之后的读音。

“导” 今通语调类为上声,但其中古调类本为去声,邯郸白读调类为去声,该字的去声读音在全国其它不少方言也有保留,显然是对中古“导”读去声的继承;文读调类同普通话,结合词语“导弹”看,显然是今普通话影响的结果。

(四)声韵两项文白异读分析

“铸”“尾”“蹲”三字的文白异读在声母和韵母中都有表现,逐个分析如下。

1.“铸”字文白异读的分析

“铸”字文白异读见表11。

表11.“铸”字文白异读

从表中看出,“铸”文读tʂu,同普通话;至于白读,当地人一般写成“倒”,已经不能将“铸”字与这个白读音相联系,这种现象在别的方言里也能见到,比如:

西安 倒tɑu:铸造,倒锅。

武汉 倒tau:铸,把金属熔化后倒入砂型或模子里:中山先生的像是铜~的。

长沙 倒tau:铸造,才晓得犁头犁铧是铁~的。

查阅《故训汇纂》①宗福邦等主编《故训汇纂》,商务印书馆2003。本文所引故训资料均出自此书。,“倒”没有铸造意义。只有“铸”才有铸造的意义,如:《说文·金部》:“铸,铸金也。”《玉篇·金部》“镕铸也”;《急就篇》卷三:锻铸铅锡镫锭鐎, 颜师古注:“凡金铁之属销冶而成之谓之铸。”由此可知,“倒”应该是个同音通假字,本字应该是“铸”。“铸”的上古音是章母幽部,拟音为ȶ əu;中古只有一个切语“之戍切”,拟音为tɕ u;《中原》拟音tʃiu,显然,文读音tʂu是沿着这条语音线路演变的结果。那么,白读音tɑu是怎么来的呢?我们认为,“铸”在古代就有雅俗两读即文白异读,现代方言中的白读是古代那个俗音的传承,只不过这个俗音古代韵书没有记载罢了。“铸”的俗音tɑu应该是这样形成的:汉魏时期,宵部范围扩大,先秦属于幽部的一部分字如“抱保考老”等转入其中[6]84,雅言中的“铸”仍然留在幽部,没有参与这次音变;但是在某些方言口语中,“铸” 却与有相同声符的“擣(捣)涛、祷”等字一起转入了宵部,擣(捣)、涛、祷,在先秦都是幽部一等字,受其感染,“铸”的韵母也由三等变为一等,声母也随之由章母变为端母(ȶ→t)。其后,宵部一等在后期经历了o(汉)→ou(魏晋南北朝)→ɑu(隋唐)的演变,“铸”也就有了tɑu的读音。我们的推论有如下证据:

第一,两汉魏晋南北朝时期,涛擣(捣)祷在雅言中的确转入了宵部,这里仅举一例,张衡《思玄赋》叶“敖陶涛聊”(“陶涛”为原幽部字,“敖聊”为宵部字)[6]100。

第二,汉代在雅言中与“铸”一起仍然待在幽部的“寿”,在方言中也转到了“宵部”,比如,代表雅言的张衡《东京赋》叶幽部“疚酒叟寿”,但是在汉代唐山夫人《安世房中歌》中叶宵部“保寿”[6]107,这就为“铸”在方言口语中转入“宵部”提供了旁证。

第三,从音变规律来说,某字音受其同类字感染而发生读音改变是常见现象,“铸”随着“擣(捣)涛祷”这些原幽部一等端组字转入宵韵后,受其感染韵母由三等变为一等,声母由章组变为端组也是很自然的。

如此说来,“铸”的俗读 tɑu,其上限可以追溯到隋唐时期。同一个字“铸”,其现代文读音tʂu与白读音tɑu声母韵母差距如此之大,该字的白读音一般韵书中又未见记载,难怪人们绝大多数不会将tɑu这样的白读音与“铸”字相联系,《字汇》“铸”字条,全部20个方言点,只有成都一个点除记录了tsu这个读音,还记录了tau这个俗读音(只是由于不明音理,误注为训读),其余19个方言点全部只记录了相当于文读的那一个读音,其实际情况恐怕是白读音就活跃在日常口语中,只是由于本字不明而造成了白读音的漏收,这种情况对于汉语语音史、历史方言比较研究等无疑是一种损失,也令人惋惜!这也正是文本在邯郸方言文白异读分析中,着力对白读音特别是呈零星分布的白读音进行研究的重要原因!

2.“尾”“蹲”文白异读分析

“尾”字文白异读见表12。

表12.“尾”字文白异读

由上表可见,“尾”的文读音vəi与普通话接近,应该是现代层次,白读音Ǿi广泛通行于北方方言,其历史应该比较早,与《中原》拟音vi相比较,韵母i与之相同,声母Ǿ应该是“微”母字v→Ǿ的结果。“蹲”的文白异读见表13。

表13.“蹲”字文白异读

从上表看出,“蹲”的文读同普通话,结合词语“下乡蹲点儿”,应是现代才有的读音;白读声母ts与中古拟音相近,只是由送气变为了不送气,韵母uəi由阳声韵变为了阴声韵,也就是说,“蹲”的白读音在继承中古音的基础上产生了变化。由于“蹲”的声母和韵母与文读音都不同,一般人并不知道tsuəi的本字就是“蹲”。《广韵》平声模韵:“跍苦胡切,蹲貌。”可见,在《广韵》时代,跍与蹲就是同义词,在方言中凝结为了双音节词“跍蹲”,只不过,《广韵》记录的两个字其声母都是送气音,在邯郸方言中都变成了不送气,韵母也都有了变化。该词在存在于其他方言,字音也都有变化,方言记字也多有不同,例子见表13。

现将本节内容扼要汇总为如表14。

二、源自不同音切型文白异读

不同音切的文白异读一般是指“方言中个别字(词)因为根据中古不同音切而有异读,本地人看做文白异读”[13]4,这是以往对这种类型文白异读的认识。这种认识传达出的意思是:这种异读似乎算不上真正的文白异读,“只是本地人看做文白异读”,因为这种异读的两个字音都是对古音的直接继承,简言之就是“分承古音”而已。本文通过对邯郸方言中这种异读的认真分析,得到以下几点认识:第一,此类异读通常在古代就有“正俗之分”,其中有的“正俗”二音传承至今,就成了所谓的“文白异读”;但有的只是白读音传承了古代的那个俗音,而文读音并非直接承自古代的那个正音,而是晚近借助特定的词语从普通话那里借来的,是真正的文白异读。第二,这种异读中的俗音(白读音)古人有时还用别的字来记录,比如俗读“古巷切”的“虹”古人还记作“绛”或“酱”。关于这一点,刘勋宁先生曾说道:“汉语方言中普遍存在着所谓的‘文’ ‘白’异读,在我们看来,这不仅是书面语与口语形式的差别问题,也不止是方言互相影响和渗透的结果。它应当说是由汉语特殊的语言文字关系以及特殊的中国式的标准语与方言间的关系造成的。”[1]254就这个意义上讲,“源自不同音切型文白异读”可算得上一种“特殊的文白异读”。

“不同音切的文白异读”邯郸方言共有4个:虹、伸、舒、胞。具体见表15。

表15.邯郸方言不同音切的文白异读①带*号的切语来自《集韵》,其余来自《广韵》。

下面展开具体分析。

(一)“胞”“文白异读分析

“胞”的白读⊂pɑu对应“布交切”,其所联系的词语“衣胞子(或衣胞儿)”是民间对“胎盘和胎膜”常说的口语词;文读⊆phɑu 与“匹交切”基本相合②说“胞”的文读⊆phɑu 与“匹交切”基本相合,是指声母读送气唇塞音ph与“匹”(滂母)相合,但今调类与反切不大符合,因为“匹”是清声母,依演变规律应读阴平,但邯郸今读阳平,通过方言比较发现,洛阳(贺巍1993第53页)、开封县(赵文文2008第114页)、获嘉(贺巍1989第89页)、临清(张鸿魁1990第17页)、扶风(毋效智2005第39页)“胞”也都有声母读送气唇塞音、声调为阳平的读音。,其所对应的词语“一奶同胞”具有书面语色彩,而这个词的口语化说法通常是“一个娘生嘞”。

“胞”的⊆phɑu文⊂pɑu白也能得到文献资料的支持,请看五代宋初文字学家徐铉校订《说文解字》加注的反切。对于意义相同的又音,被选注的那个反切,一般应是当时通行的正音(读书音),比如“虹”很早就存在正俗两音,徐铉为《说文解字·虫部》“虹” 作音注,选择的就是通摄的正音“户工切”[14]675。基于这个思路,我们来看《说文解字》中“胞”的音注是哪个,正是滂母的“匹交切”!除此之外,《康熙字典》在编著体例上也是把“匹交切”作为“胞”的 “正音”放在首位,“布交切”作为“又音”置于其后[15]945。换言之,“胞”的一字两读在古代就是有正俗之分,“匹交切” 为正音,“布交切”为俗音,邯郸方言“胞”⊆phɑu文⊂pɑu白就是“胞”自古以来正音与俗音的承续。特别要指出的是,其中的文读⊆phɑu与今普通话不同,不是晚近层次,而是对古代正音的直接继承,这一点不同于后文“虹”“伸”“舒”的文读晚近借自普通话。

(二)“虹(绛)” 的文白异读分析

“虹”的两个读音“户公切”和“古巷切”自古就有正俗之分,其中俗读“古巷切”还被记作“虹”的同音字“绛”或声母发生音变的“酱”,如唐陆德明《经典释文》“虹,俗亦呼为青绛也。”清代桂馥《札朴》:“虹,俗谓之绛”,清代郝懿行“今登莱人谓虹为酱”。今邯郸方言中“虹”白读tsiɑŋ⊃与“酱”完全同音,可见是对古代这个俗读的继承;根据陆德明的记载推断,“虹”的江摄俗音下限不晚于唐代。今邯郸方言中“虹”的文读音⊆xuŋ常出现的词语是“彩虹桥”(当地解放后建造的桥)、“霓虹灯下的哨兵”(1960年代的电影)、“长虹电视”(改革开放后的电视品牌),看似是对中古音“户公切”的直接继承,实则是依托特定词语从普通话那里借来的晚近读音。

(三)“伸”的文白异读分析

“伸”的两个切语“失人切”“痴邻切”古时就应存在正俗之分,“失人切”应为正音、“痴邻切”应该是俗音,徐铉为《说文解字》人部字“伸”字增注反切只有“失人切”[14]393、《中原音韵》中只出现一次的“伸”与同为“失人切” 的“申绅伸身”为同音字组可做旁证。[16]121。在文字记录上,“伸”的俗读音也记作“抻”,宋代《集韵·真韵》记载:俗读“痴邻切”的“伸,申也,引戾也。或作……抻……。”[17]34邯郸“伸”的白读音⊂tʂhən可用于伸手、伸炕(铺床)、伸展(把某物伸拉平展)、伸头(带头)等不少口语词,读音对应“痴邻切”,是对这个古俗读音的直接继承。至于这个白读音产生的大体年代,考虑到有中原移民背景的闽南厦门方言“伸”字也有声母为送气塞擦音tsh的白读音,闽南方言又是在唐代初年到唐中期开元年间随着“河南中州人为主体”的中原汉人大批入闽而形成[18]4,而今河南洛阳、开封 “伸”声母读tʂh,由此推知 ,“痴邻切”白读音不晚于唐代。“伸”文读⊂ʂən表面看起来对应中古“失人切”,结合文读出现的词语“伸展运动”(上世纪50年代以后新中国广播体操中一节运动的名称),也应该也是从普通话那里借来的文读音。

(四)“舒”的文白异读分析

“舒”字在韵书中只有一个反切“伤鱼切”,今文读音⊂ʂu与之对应;与“舒”义同音近、读作“丑居切”的,在韵书及上古文献中记作“摅”,如《广韵》鱼韵丑居切:“摅,舒也。”《楚辞·九章·悲回风》“据青冥而摅虹兮”,洪兴祖补助:“摅,舒也。”《汉书·叙传上》:“卒不能摅首尾。”颜师古注:摅,申也。张衡《西京赋》“心犹凭而未摅”薛综注:“摅,舒也。”摅,丑居切,彻母鱼部,折合成今通语就读⊂tʂhu,与“舒”相比,韵相同而声稍异,即⊂ʂu /⊂tʂhu之别。

邯郸方言口语词中今读⊂tʂhu,义同“舒”的,有下列词语(⊂tʂhu用~代替):

~心(舒心、顺心)、~手(伸手)、~头(伸头)、~眉子展眼儿(形容面目舒展)

~眼(抬眼)、不~眼(不顺眼,这个意义读去声tʂhu⊃)、~着脸(觍着脸)、~花子(放烟花)

这些口语词中的⊂tʂhu(有的方言读⊂tshu)记作“舒”,还是“摅”呢?方言界认识并不统一,有的将⊂tʂhu(或⊂tshu)视为“舒”的白读音,记作“舒”,如临清“舒tshu”、长治“舒~坦⊂tshu”、徐州⊂tʂhu舒~;有的记作“攄”, 如南京“⊂tʂhu不要手摅到人家脸上”;还有的用同音字或“□”记录,如“⊂tʂh出坦(舒服)”、⊂tʂh□伸,~手。①参见张鸿魁《临清方言志》第15页、侯精一《长治方言志》第40页、李申《徐州方言志》第47页、李荣主编《现代汉语方言大词典》综合卷(6)第6004页、贺巍《洛阳方言词典》第42页、贺巍《获嘉方言研究》第84页。

笔者赞同第一种做法,即把口语中读送气塞擦音的⊂tʂhu(或⊂tshu)记作“舒”,将其视作白读音,其古音来源就是“丑居切”,理由如下:

第一,从字词关系看,“舒”“摅”记录的是语言中的同一个词,只是在上古某些方言里,“舒”的声母与雅言相比发生了一些变化;对于这种变化,有的只是用同音字来记录,既未另造新字,以后也未另造音切;有的则另造了新字、后又用专门音切来记。比如《诗·鲁颂·閟宫》:“荆舒是惩”,王先谦《三家义集疏》“鲁‘舒’作‘荼’”,也就是鲁方言把雅言中声母本为书母的“舒”读成了定母“荼”,这个读成定母的方音只是用同音字“荼”来记录,也未另造音切;读成透母的(“摅”中古彻母,上古属透母),既造了专用字“摅”,以后又有了专门的音切“丑居切”。从这个意义上说,定母的“荼”与丑居切的“摅”实际上都反应了“舒”的方言音变,只不过“荼”是同音字,“摅”是专造字,“荼”与“古巷切”的“虹”记作同音字“绛”性质相同,“摅”与“痴邻切”的“伸”记作专造字“抻”性质相同,记录的都是口语俗读,也就是白读音。

第二,从近代文献实际用字看,上述邯郸方言中无论是表示心理感受的⊂tʂhu心、还是表示外在动作的⊂tʂhu手、⊂tʂhu头、⊂tʂhu眼、⊂tʂhu脸等具有方言特色的词,在近代文学作品中都记作“舒”。如:

你好是舒心的伯牙,我做了没路的浑家。(元《倩女离魂》【麻郎儿】)

再思欣然,为高丽舞,萦头舒手,举动合节,满座嗤笑。(五代《旧唐书·杨再思传》)

舒着头往外张望,见两盏红灯,若隐若现。(明《醒世恒言》)

宋江恰才敢抬头舒眼,看见殿上金碧交辉。(元末明初 《水浒传》)

那妮子真个舒个脸被妇人尖指甲掐了两道血口子。(明《金瓶梅》)①例子来自教育部语言文字应用研究所计算语言学研究室语料库在线。

其中出自《金瓶梅》“舒个脸”中的“舒”很有可能声母就读送气塞擦音这个白读音,因为不少学者认为《金瓶梅》的语言反应了鲁西临清、济宁一代方言[19],而临清方言“舒”就白读tshu。由于“舒”“摅”记录的是同一个词,“摅”字例句所在的文献《楚辞》《汉书》《西京赋》都是上古文献,因此我们可以说,来自丑居切的白读音⊂tʂhu,其源头可以追溯到上古。文读⊂ʂhu联系的词语“舒服”,老派口语中基本不用而代之以“得劲”,显然不是对中古音的直接继承,而是晚近从普通话那里借来的。

总的说来,不同音切的文白异读,一般而言,白读音是对中古俗读音切的继承;文读音,就其源头而言,一般是被视为正音的那个中古音切,至于文读音是何时进入到方言的,就要将读音与词语结合进行具体分析了。以邯郸方言为例,“胞”的文读音是对古代正音的继承,很早就进入到邯郸方言了;而“虹、伸、舒”的文读应该是随着20世纪50年代以后的学校教育、普通话的推广才进入到本方言的。

结语

零星型文白异读因为缺少“系统性”在以往的研究往往被轻视,本文对这一类型的文白异读特别是白读音的分析着力颇深:一是特别注意横向联系共时平面的其它方言,使得在某一方言看起来零星的语言现象由一个点连成一片,形成另一种意义上的“系统”,提升其研究价值;二是特别注意探究白读音的本字,这类异读中的白读音往往固结在某些词语中,由于其保留的是早期古音,与文读音差距较大,加之在本方言中不成系统,难以比对,因而往往本字不明,直接影响到方言同音字的调查,进而影响汉语史的研究,本文对一些白读音的本字进行了较为深入的考证,比如,通行面较广的“倒锅”“害臊”“出坦”“跍堆”,其中“倒”本字是“铸”、“臊”本字是“羞”、“出”本字是“舒”、“堆”本字是“蹲”;三是通过 对“输~赢(书母)”和“瑞(禅母)”在邯郸声母都读同日母合口、但其来历和语音层析却并不相同的实例分析,得出在方言交界区“不同音类在某方言中读音相同也可能是不同层次的遗留”的结论,这对以往的研究结论“同一个音类的不同读法很可能是不同层次的遗留”[10]96做出了有益的补充;四是对个别通行面很广的白读音(如“深”声母读送气塞擦音)的产生时代进行了不同于其他学者的分析。

本文还对以往关注不多的源自不同音切的文白异读予以了认真分析,指出这些不同音切在古代往往就有正俗之分,通行在方言中的往往是古代的那个俗读,即白读音,而文读音,结合邯郸方言来看,有的是对古代正音的直接继承,有的是晚近从普通话那里借来的;同时对这类文白异读的用字现象进行了讨论。