先锋派困境*

[德]汉斯·马格努斯·恩岑斯贝格尔 撰 [英]约翰·西蒙 译

现如今,一个人只要在有生之年里用颜料覆盖过空白表面、留下信件或是笔记,都有幸可以自称为先锋派的一员。当然并不是每个人都利用了这样的机会。如果有人执意将先锋派的标签贴在像弗朗茨·卡夫卡[Franz Kafka]这样的作家身上,他就已经被张口闭口的“先锋派”麻痹得疏忽大意了。这对卡夫卡而言是不能接受的。据我们所知,无论马塞尔·普鲁斯特[Marcel Proust]还是威廉·福克纳[William Faulkner],贝托尔特·布莱希特[Bertolt Brecht]还是塞缪尔·贝克特[Samuel Beckett],都没有援引过这个词。可以肯定的是,如今每一长串名单都声称与这个词有关,它的含义仿佛被一劳永逸地确定了,几乎没有人在提起这个词时停下反思一下。

这对先锋派的支持者而言是如此,对其敌人而言亦是如此。他们从相同的前提得出不同的判断。双方都不加批判地接受了一种批判性的概念。这一概念于一百多年前的巴黎突然流行起来,此后便成为一块试金石,而其自身却没有被期望或要求受检验。这个概念能使其分离出的思想陷入永无止境的争论中。这些争论的起始已无从追溯,其终点却可以随意延后。它的名字与口号一直在变,但模式没有变化。自从乔纳森·斯威夫特[Jonathan Swift]《古代与现代书籍论战之大全实录》[Full and True Account of the Battle Between the Ancient and the Modern Books,1710]问世以来,这场争论就失去了昔日的原创性与辉煌,只剩下长久以来其愿望的适度抽象。无论站在哪一个立场,争论者的坚定态度都表现出令人沮丧的无害性。他们让人想起中产阶级家庭剧中的人物,历史进程被还原为父子之间老掉牙的冲突情节。这些情节总是关于一些尚未受到管教的莽撞少年、过度的青春和成熟的智慧、或年长的受过启蒙的传统主义者对自己叛逆过往的回眸,如此种种构成了缺乏历史感的争论的所有特征。非历史性不仅意味着迂腐,还是一种盲目确信。它乐于相信一种俗套的世代更替观,就好像这种世代更替是艺术的生命,而非遵循生物规律的旋毛虫生命似的;或者像荷尔德林[Hölderlin]的赞美诗或布莱希特的剧本,能让人从中读出作者的“古旧老派”似的。凡是以这种方式随意区分新旧或老少的人,他在选择标准上就已经与庸人无异。对他而言,最简单的辩证命题始终是不可及的。作品能否经久流传,总是仅仅取决于它们能否内在于今天的创造活动。这种内化过程既吞噬着它们,又使它们恢复活力。对此,人们尚未看透,也很难洞彻,即使这一洞见本可以从欧洲思想的发端之处采撷得来:“旧转而为新,新转而为旧。”这个说法来源于赫拉克利特[Heraclitus]。

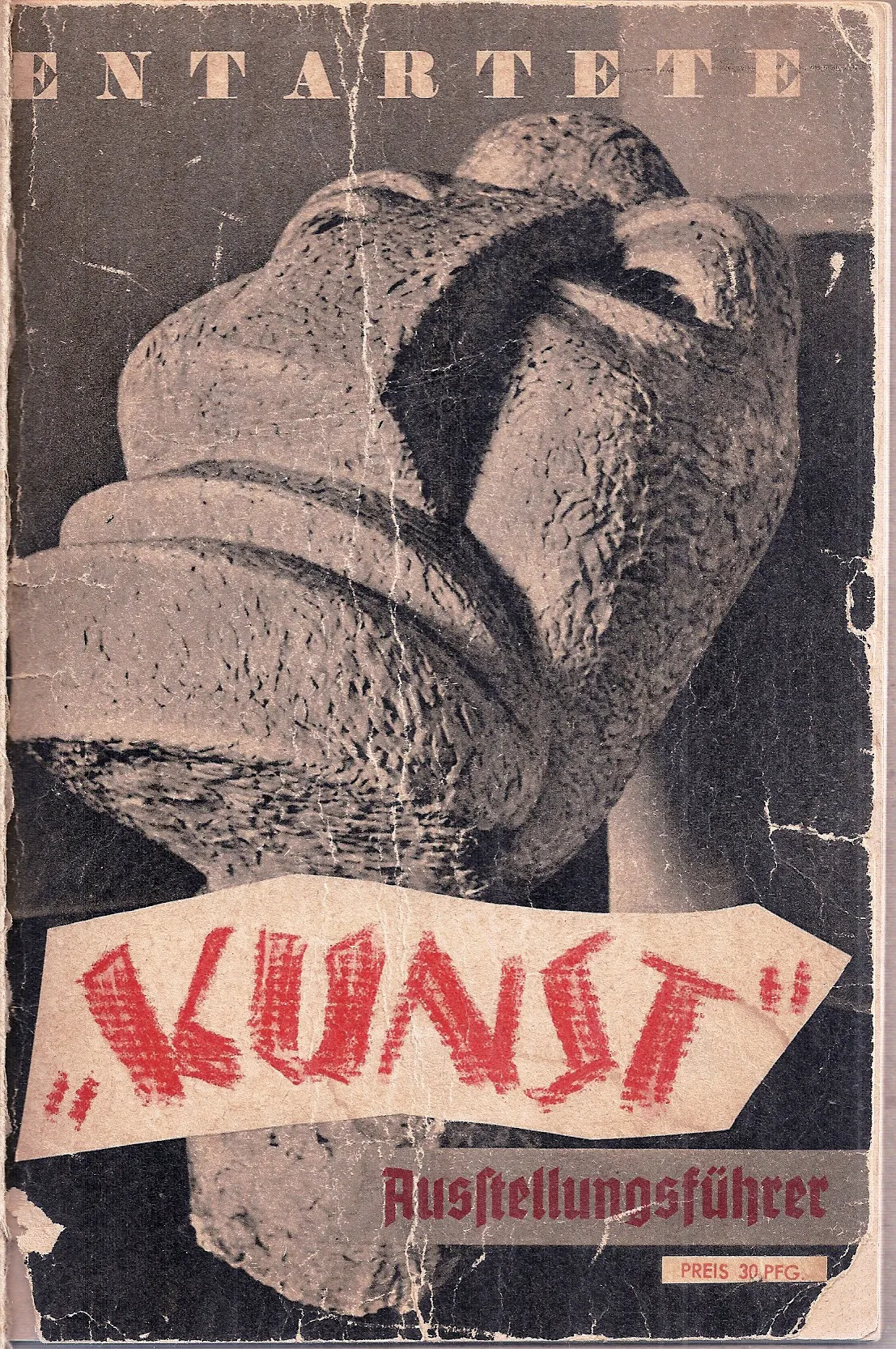

新旧两派之争之所以不可容忍,并非因为它永无止境的拖延,未解也无解;而是因为这一模式本身毫无价值。它带来的选择不仅是先验人为的,也是平庸的。它任由一种永恒对称的表象包围自身,而这已经被历史证明是无效的。历史超越每一个非历史性的立场,并判定它们为谎言。一旦艺术进入极权主义的引力场,这种关于先锋派(或者说,所谓的先锋派)的无害拉锯战便呈现出凶残的特征。新与旧的对称,那永恒的镜像,被残忍地一分为二,其真正的基底变得清晰可见。先锋派至今还未呼吁警方清除它的反对者。而那些“健康的维护力量”,他们支持审查、焚书、出版禁止,甚至谋杀,以这些作为“批评”延伸出的其他手段。他们声称的自由,是那种只有在政治条件允许或(不如说)召唤他们唱反调时才有的自由。

只有到了那个地步(但对另一派而言总是到了那样的地步),艺术中进步派[Progressive]和反动派[Reactionary]才崭露头角。显然,这种二分法存在的问题和简陋程度几乎不亚于对新旧两派的区分。此外,由于许多人借此大做文章,导致这两派在书本上留下了抹不掉的污点。尽管如此,他们仍能够宣称自身的存在确有其历史性,对他们也的确更适合做历史进程分析而非生物进程分析。只要这世上任何一个地方选择用武力解决美学问题——事实上,只要这种程序被认为确有其可能性——他们就是不可或缺的角色。换言之,在不可预见的时间里,在任何地方,他们都是必不可少的角色。他们不需要形而上学的基础,因为他们的用途只在于单纯带来启发1当晦涩被误认为深奥时,文雅的修饰语“浅显”[shallow]通常就被用来描述启蒙。在这样的思想氛围中,也许有必要指出,进步概念不需要任何瑰丽的光环。它丝毫不以乐观主义或努力——哪怕是在压制下!——追求完美的信念为先决条件。无论谁抱着追求完美的信念不放,都只是在否认一种否定[negation],然而这种否定的真实效应不可否认,它阻挡着随处可见的有计划地向石器时代的倒退。即使是仅仅坚持自身立场而拒绝倒退的人,在对抗逃跑的人群时看起来已经像是在奋力前行了:他的作用是充当麻烦的制造者。因此,进步的概念对那些行动倒退的人来说是一个障碍。。这些范畴需要被不断重估,因为如果使用者对一个不可或缺的装置盲目依赖时,必将招致祸害。进步态度与每一种反动态度之间的深刻区别在于,进步与怀疑有关。对于一切进步的批评而言,其本质都在于随时准备修改所有固化的论题,不断检视自身的前提。而反动的批评则相反,可以说,他们自认为自己理所当然永远正确,以此免于反思自身的前提。这反映在它诸多的假定上。比如,他们视情况不同,一一将自己的判断顺应于权力,确立什么是美的、健全的和建设性的。

只有在掌权之后,反动批评才显露出残暴的面目。在此之前,它一直将自身藏匿于秘密集会中,在教科书与“艺术教育”这些不露声色的领域中活动,而在公开场合保持警惕。在民主状况下,反动批评被迫否认自身的存在,甚至默许自己曾经诋毁的东西成为经典:当一部现代作品不再新颖、不再危险时,就会被数十年来试图用“僵化标准”扼杀它的批评者们奉为“当代经典”。一旦被归为保护遗产,这些作品也就被真正地剥夺了生命,不再受到批评,并作为防腐的圣物展出。反动批评家遇到任何他对付不了的东西,都会加入进去,甚至认为这样能彰显他的宽宏雅量。一旦反动批评家不能借助警察巩固他的信条,他就会发现自己甚至愿意签署停战协议,并假扮一个站在“一切压力之上”的调解人和有识之士。社会多元主义眼下变成了一个绣花枕头;在自由的暗面,所有猫都一样阴灰。每个作品都和其他所有作品一样正当,垃圾“补充”了杰作。随着所有判断义务的消失,批判能力本身也被这些花招扼杀了。

这种乐于以“开明”自称的中立性,也会自我谴责。一旦有迹象表明国家权力将接管审美问题时,它便翻露出一直不为人知的真面孔。恐怖的统治没有宽容可言(无论它是由戈培尔[Goebbels]还是日丹诺夫[Zhdanov]执行);对反动批评来说,这意味着可以免去对恐怖统治的受害者的宽容。他们只管按照规章制度来校准自身吹毛求疵的标准,便能坦然坚持自己的信念。

指示总是一样的:“必须关注与某种世界观有关的问题。”艺术作品自身什么也不是,它仅仅“代表”当下所需的“世界观”[Weltanschauung]发挥作用;它必须“充分再生产”这个世界观。“重要的不是写作上特定的艺术的形式手法,而是一种终极的世界观。”人们坦率地呼吁一种与强势阵营同仇敌忾的机会主义——“顺势而为的人迟早会成为统治者”。作家也必须寻求这种机会主义,好让自身得以在反动批评为其指定的“基准”上活动。这样,他就有了一条给定的“具体准绳”,借此可以把自己吊死,于是那种“对艺术而言卓有成效的、合理的、具有世界史意义的乐观主义”便会自行产生。艺术的存在是为了提供“栩栩如生的现实主义”“包罗万象的实证主义”,它“从内部塑造人类的未来”。“创造这种积极的新现实的意愿和能力”有利于“在社会的健康和疾病之间做出选择。”“由此”(一字不差地!)“它便有了瞭望塔的高度”。这样一来,瞭望塔上的看守者打算给艺术套上何种约束衣就毫无疑问了:先锋派,或者不管对他而言“the avant-garde”这个词意味着什么,都是“颓废的”“反常的”“愤世嫉俗的”“虚无主义的”和“病态的”。从《人民观察家报》[Völkischer Beobachter]中我们可以清楚地记住“先锋派”这个词,它表达的精神状态还没有从我们的土地上消亡,它每隔一段时间就会在波恩[Bonn]与帕绍[Passau]两地间报纸上出现的事实就可以明证这一点。上述引言并不是从法西斯的赃物中萌芽而出的,也不是从《新德意志报》[Neues Deutschland]上摘抄下来的,而是由共产主义者中最聪明、最杰出、最勇敢的文学评论家写出的。这些引言出现在格奥尔格·卢卡奇[Georg Lukács]的《反对被误解的现实主义》[Against Misunderstood Realism]2Lukacs,Georg.Wider den mißverstandenen Realismus.Claassen Verlag,Hamburg,1958.一书中,这本书在易北河的另一边无法问世,因为对那里的文化警察来说,他使用的词似乎还不够反动。3《反对被误解的现实主义》是卢卡奇经历1956年匈牙利革命与“纳吉[Imre Nagy]事件”,对苏联文化政策越发不满之后撰写的著作。恩岑斯贝格尔发表此文的前一年,他的老师阿多诺以〈被迫的和解〉[Reconciliation Under Duress]一文对该书展开过批判。——中译注。可以肯定的是,卢卡奇——用一种他自称来自席勒和歌德但其实未必的语言——反对文学中“越来越明显地步入历史前台的病态”,但他并没有选择对这些“病人”进行清算。卢卡奇没有对“文化”这个词表现出任何敌意。他在内心深处还残留着那种对“文化”的糟糕的道德感,这种道德感是反动批评的那些最智慧的代言人们带给“文化”的陪嫁品。它充满不安,却徒然无效。

反动批评家口中的“艺术斗争”无法自我证明,因为它那臣服于任意党派标志下的语言已被撕碎和败坏。这样良莠不分的批评甚至不知道它在诋毁的是什么。就像让山羊作园丁,必然会毁坏花园(因为山羊不分植物,什么都吃)。事实上,被认为健康的人很可能是平庸之辈:西奥多·德莱塞[Theodore Dreiser]、辛克莱·刘易斯[Sinclair Lewis]、诺曼·梅勒[Norman Mailer]、罗曼·罗兰[Romain Rolland]和罗杰·马丁·杜·加德[Roger Martin du Gard]——这些人对卢卡奇而言都是现代文学的典范。或许由于某种不幸的误解,托马斯·曼和海因里希·曼[Thomas and Heinrich Mann]也出现在这份健康名册上,这至今让人琢磨不透。然而,与《黑天鹅》那位面容红润的作者形成鲜明对比的是,病弱与颓废的多斯·帕索斯[Dos Passos]、贝克特、蒙特兰特[Montherlant]、卡夫卡、普鲁斯特、雷恩[Jens Rehn]、科彭[Koeppen]、荣格[Jünger]、纪德[Gide]和福克纳[Faulkner]——他们组成了这一最无厘头的名单4毫无疑问,所有古典作家都无一例外地沐浴在“健康 ”之中。从荷马[Homer]到托尔斯泰[Tolstoy]的“遗产”,都成为现代文学的有力武器。但是,卢卡奇不仅将过去的杰出作家视为控方证人;他还毫不犹豫地把美国流行小说家路易斯·布罗姆菲尔德[Louis Bromfield]送上证人席,(因为他)足以指证普鲁斯特。。同一把不净的标尺,被用来对这些无论内容、质量、风格和出处都无从比较的人进行衡量。卢卡奇称这一标尺为“先锋主义”[avant-gardism]。自然,他没有费心去分析这个术语5这种疏忽造成了严重的后果。卢卡奇写道:“列宁反复批评宗派观点,看起来,被某个先锋派充分意识到的东西其实可以毫不费力地由群众接管。”所以,就这么快,只要党的纪律有要求,一个观念的弊病就可以迅速得到解决。。汉斯·约翰斯特[Hanns Johst]和威尔·维斯帕[Will Vesper](这些纳粹作家)自己也都相当轻松地制造过这种歧视的艺术。

无论是来自西方还是东方,无论出于什么立场,这种批评都没有能力批判先锋派。他们关于健康或病态与关于人或堕落者的判断都需要由警察执行,否则没有任何意义。他们的每一个诅咒,都证明了他们缺乏权威。

面对其目的仅仅在于审查 [censorship] 的责难 [censure],我们理应团结。每一部作品都值得捍卫,使其免受压迫:这一原则应先于所有美学探索。即使是最无谓的“实验”也应该诉诸此原则。一种自视为进步的批评,必须更为慎重地衡量自身所有的权利和义务,尤其当它遇到最前沿的作品时更应当如此。如果它仅仅满足于翻转文化监督员的判决,那么它只会使这些判决显得更有道理。一旦对执法官的不正当职权作出否定,我们便不能同时借他们的宣判来为自己辩护。团结一致,但不要全权委托代理,只有这样的团结在艺术中才是有效的。自称是先锋派的东西也绝不可能免遭批评。诸多证据表明,这个词如今已经成为一个护身符,它让其佩戴者得以免于所有的反对意见,并恐吓困惑的评论家。最能说明问题的是,这个术语至今还没有被分析过。那些最乐意铲除它的人,从来没有真正关心过先锋派到底是什么。这当然可以理解,但奇怪的是,它的追随者对这个他们推崇备至的东西的界定,几乎没有比其敌人作出更多贡献。先锋的概念需要澄清。

所有(德语)字典在此流行语下都附上一对交叉的匕首,以表示它的军事渊源。旧时的参考书甚至不承认这个形象的含义:

先锋[avant-garde],先行的卫队[advance guard],前卫[vanguard],行军部队的一个部分,后方(主力部队)将其向前派遣出一段距离,分成越来越小的分队,直至前茅的先头部队。这些小分队中的每一个分队,都志在为后方获得更多胜算和时机。先行的小分队必须根据处于其后的大部队来管理自己的行动。6Brockhaus’ Konversations-Lexikon.vol.Ⅱ,14th ed,Berlin,1894.

这一战略概念向艺术领域的转移,最早发生在19世纪50年代的法国。从那以后,这个隐喻就取代和掩盖了这个词的本义;然而,人们已经对此信以为真。虽然也有人反对,认为这个词并非真的带有军事意义,但这并不重要。这一词语的形象保留了使用者已经遗忘的东西。分析仅仅揭示了它所附带的预设。先锋的概念,就像这个语词本身一样,是一个组合体。

它的第一个组成部分并不难解。先锋派在其中运动的领域即是历史。作为介词,“先行”[avant]在军事技术上意指空间,它也以隐喻的方式指涉其原初的时间意涵。艺术不是被看作人类历史上稳定不变的活动,也不被看作永远在储备“文化产品”的装备库,而是被视为一个不断前进的过程,一项推进中的工作,每一件单个的作品都参与其中。

现在,这个过程却只有单一的方向。只有这样,我们才有可能区分出先头部队、主力部队和后方守卫。并非所有作品都同等程度地“向前”发展,它们所处的位置也绝不是无关紧要的。先锋派概念的悲怆感来自这样的观念,即认为一件作品因其处于进程中的矛头位置而与众不同,这赋予它其他作品无法获得的评定等级。人们不会真的拿现在的行为和过去的行为作比较。可以肯定,先锋隐喻并不排斥那种无聊且简陋的观点,即任何早先的作品——正因为其较早——都可以被抛弃。但我们也不能把这归结为对新事物的庸俗崇拜。这个概念包含了同时发生的事物的非同步性:先驱者和掉队者,在进程中的每一刻都同时在场。当代性的外在与内在分崩离析。先锋的“在先”[en avant]似乎要在当下实现未来,并预见历史的进程。

这一想法有其合理性,因为我们难以想象一种对未来没有预见的艺术。它包含在创作的过程中:作品总是以设计为先导的。即使在最终实现的作品中,设计和筹划都不会消失。每一件艺术作品,特别是杰作,都有一些未完成的东西。这些必要的剩余物也的确构成了作品的持久性:正因为有此剩余,作品才甘愿褪色。对剩余有所觉察是一切生产力的先决条件。“名望”[fame]的概念正出于此。名望总是意味着身后的名望,与生前的“名气”[celebrity]不可同日而语。只有后来的世代才能实现那些向未来延伸的未竟之作;只有他们能够通过名望来履行那种预见。古典古代的作品正是在这样的信心中被创造出来。这在一个广为流传的文学惯用语句[topos]中表达得很明晰:诗人向着虚拟的不在场的后来者呼语。

随着历史意识的发展,这种对后来世代的信念开始衰落。无疑,有一种新的不朽朝着所有作品敞开,甚至向最无足轻重的作品敞开:一切事物都能够(实际上是必须)保存在人类记忆中——不过是作为一种“纪念”,一种遗迹。这就引出了可赶超性的问题。博物馆的永恒遗物携带着这样一种期许:历史前进的步伐可以大踏步迈过一切事物,而不致让它们消亡。每个人都能意识到这种稳步前进的过程。这一意识又反过来加速这一进程。艺术不再从它们的未来中寻求保护:艺术视未来为一种威胁,并让未来依赖于(此刻的艺术)自身。历史越来越快地吞噬着它带来的成果。

从此,艺术认识到自身的历史性是一种刺激和威胁,然而这种意识的变化还不是它所遭遇的全部。资本主义的胜利把艺术变成了一个确凿的经济事实:它把艺术品带入市场。艺术品由此进入一种竞争状态,不仅与其他商品竞争,也与其他每一件艺术作品竞争。当下的购买力竞争变成为未来获得认可的历史性竞争。市场机制在较小的规模上模仿了历史的吞噬过程——它依照计划经济那种上气不接下气的节奏和粗陋的眼光,快速运转。艺术那预见性的时刻被削减为单纯的投机,它的未来就像股票和股份一样。历史的运动被观察,被把握,然后被打折扣——俨然一种市场趋势,经济上的成功取决于对它的正确预测。然而,从长远来看,意识产业并不满足于仅仅让它的预言者调查艺术市场,它还试图通过制造气象来保护自己不受气候变化的影响。即便它不能创造明天的趋势,它也会致力于宣扬并推动它。艺术作品的未来甚至在它发生之前就被出售了。和其他行业一样,被稳步出售的是明年的模型。但是这种未来不仅总已经开始,而且一旦它被抛入市场,也总已经成为过去。今天出售的明日美学产品,在后天被证明为是无价值且不可再出售的东西,在档案馆里游荡;它仍被希望在十年之后,通过哄骗成为情感再度复苏的对象。因此,艺术作品也受制于工业生产固有的淘汰程序:它的来世立即被变现与出纳。事实上,它已被宣传改造为一种前世,甚至在作品出现之前,它就已经继承了这种前世。它的来世则由工厂制造。通过培养顾客成为坚持使用最新产品并期待(作为消费品的)未来的急先锋,同步事物的非同步性也在此实现了。

作为这个行业的供应商,作家、画家、作曲家在经济学上承担着员工的角色。他们必须“与时俱进”,并时刻提防着竞争对手。为了保持领先地位,他们绝不能“掉队”。这解释了为什么五十多岁的人仍让别人称自己为年轻作家。这种经济学上的倾向显然会导致可鄙的操作。它产生了一种虚张声势的、逃避前行的先锋,好让主体人群因为害怕落伍而尾随其后。那种愿意在同行者中扮演先驱角色的人因此显得突出。在奔向未来的道路上,每一位冲在前的人都幻想自己是领头羊。正如跑步机上的人始终认为自己是有掌控权的主体一样,而事实上他们并不能掌控什么。

然而这些经济上的后果,仅仅揭示了被置于艺术中的先锋派其概念自身的一种困境。值得怀疑的不仅是它的商业开发,还有先锋派用以表现自身的那种“在先”[en avant]。因为除了先锋派自身,我们无从知晓还有谁能决定何时能算得上“在先”。按照布罗克豪斯百科全书所说:“先行的小分队必须根据处于其后的大部队来管理自己的行动”;一旦空间上的行动转变为时间上的,先行的小分队就只能根据一个未知物来管理自己。

当然我们或许很容易证明,任何时候都存在一种后卫[rear guard]。它与反动批评所规劝的健康思想不谋而合。我们可以描述其最细微的特征,因为在其中我们可以看到非常熟悉的特征。一个极端且显见的例子是流行小说,它总是以扭曲的方式重申陈旧的、腐朽的模式。这并不是在贬低过往时代的产物,而是在蔑视这种后卫,他们喜欢——始终不正当地——援引传统来为自己的正当性辩护。它表现得谦虚,通过它的愚蠢劲儿来掩护小资产阶级的羽翼,避开任何反对意见:在信奉共产主义的国家,它享有国家的保护;在新的资本主义社会,它以几乎不被公众注意到的方式,供给无产阶级,这个阶级应普遍要求被重新命名为“中下阶层”。我们可以从大型百货公司和邮购商店的商品目录中,琢磨出大多数人的需求如何在没有争议的情况下,通过转了几道手的美学得到满足。在这支不善辞令的后卫军的最前方,是一支由“文化担当者”组成的“高贵”队伍。它的特点是贵族姿态,声称要“关注精神旨趣”和捍卫“价值”。它已经和现代性打了几十年的太极拳,其观点已令人厌烦地众所周知,无须再做说明。

与后卫相反,我们不可能从一个有利的据点来判断什么是先锋或什么不是。意识产业的所有努力都是为了在艺术的历史运动中探查到一种趋势,然后将这种预测提升为指令,然而这些努力却失败地沦为某种投机,它充其量只能偶尔击中靶心。实际的发展过程不仅使当时的共产主义者徒劳的尝试蒙羞,也让资本主义经济的精明努力蒙羞(即使资本主义经济试图通过广告和市场操作的手段引导这一过程)。所有能确定的东西只是“前方”曾经有什么,而非“前方”现在有什么。克莱斯特[Kleist]和卡夫卡的作品对于当代人仍旧不可见,不是因为他们拒绝“与时俱进”,而恰恰是因为他们与时俱进了。这并非意味着,任何包含未来性的艺术都一定不会被认可。不被认可者的概念,无论如何,已经被晕染上过时的色彩,因为复制装置的能力已经超过现有的生产,任何人写或画的东西都被不加区别地、不置可否地公之于众。然而那种由此认为每件作品(更不用说那些预言未来的作品)都得到公正对待的说法,决不能成立;没有任何权威机构可以为这一正义辩护,也没有任何像关税条例那样的东西可以实施这一正义。一旦以现在时态来诠释“先锋派”这个词,就会产生一种教条主义的表述。一旦人们对客观必要性、媒介要求和强制进化的态度开始变得僵化,就已经犯错了。所有这类信条都依赖外推法:把现有路线延伸至未知的事物。然而这种外推法甚至无法预言政治过程或经济过程,因为它只适用于线性的而非辩证的操作,它更不可能适用于一个审美过程(领会这一过程并不需要通过任何预断乃至统计学的预测),因为审美过程的特性是由种种激变决定。它们自发地出现,藐视了所有关于未来意象的理论。

先锋派概念自我定位所依据的那种模式是无效的。艺术的历史发展被假想为一种线性的、清晰的、可测量的运动,在其中每个人都可以决定自己的位置是先驱还是跟风者。人们忽视了,这一运动是从已知引导向未知,因而也忽视了事实上只有掉队的人才能指明自己的位置。没有人知道前面是什么,尤其是那个已然触及未知领域的人。我们对于这种不确定性毫无防备。只有愿意承受错误后果的人才能参与到未来中去。先锋派的“在先”包含了自身的矛盾:它只能在事后被标记。

然而,先锋派的隐喻不仅包含了时间上的,也包含了社会学上的决定因素。这些因素体现在复合词的第二个组成部分中。

近卫团[Guards]:在许多军队中,近卫团不是指王子的保镖,而是指那些装备精良、制服精美的精锐部队(参见:精英[Elite])。他们通常驻扎在首都和皇家的住宅区。Guard最初的意思是指圈地……拿破仑一世被认为是近卫团的实际创始者。这通常被认为出自其指挥官康布罗纳[Cambronne]将军之口(当然这毫无根据)。他说过这样一句话:“近卫兵可杀不可降!”7Ibid.,vol.VII.

每个近卫兵都是一个集体,这是从这个词首先能够推断出的意思。首先是集体,其次才是个人。除非他是这个团体的领袖,否则他的决定对近卫兵而言毫无意义。因为每个近卫团都会被严格分为:发布当天指令和口令的那个人,与许多接受、传递并服从它们的人。在这一团体中,所有人的共同之处就是纪律。没有规章制度,它就无法管理。遵守这些原则并不总是容易的,但这确实减轻了近卫兵的许多担忧。除了自由,他还把怀疑、恐惧和不安交付给集体;他对自己的事业感到更有把握,因为这不再仅仅事关他个人,而是关乎整个集体。近卫兵给予的保护,首先是由他们自己享有。近卫兵不仅有义务,而且有权利——确切地说,是特权。成为近卫团的一员是一种荣誉。这是一个专属男人的联盟,他们将其他人拒之门外。每一个近卫兵,与先锋派一样,都认为自己是精英。他们不仅为走在前面、走得比别人远而自豪,而且为属于一个杰出的少数派而自豪。

近卫兵的天职是战斗。因为在战斗中,也只有在战斗中,近卫兵才能证明自己的价值。他的立身之本[raison d’être]不是生产力,而是斗争。因此他总是好战的。这样一来,把这个概念移植到艺术领域就会导致一些难题。如果先锋派在未来独自行动,且仅仅只有他们,那么他们在历史的版图上还会遇到什么对手?在那里会遇到什么样的敌军?任何放弃庸人的安全或者说“健康的”基础的人,都不应缺少敌人。但是这些对手似乎被定位在他的后方。先锋派不会在这样的战斗中看到人生的确切目标,他也不会认为其唯一的敌人应该是他有幸领导的那个纵队的尾巴。

先锋的概念不仅被应用于艺术,而且在半个多世纪后,也被更明智恰当地应用在政治上。1919年,列宁把共产党定义为无产阶级的先锋派8Vladimir I.Lenin.Works[《列宁选集》],vol.XXXI,p.28 ff。1919年之后他还不断重申这一点。。这一说法成了国际共产主义语汇的一部分9因此,马克思主义者在处理美学问题时,会遇到一个有趣的术语难题:艺术上的先锋是要被诅咒的,但政治上的先锋却要被尊为权威。。这种说法显示出先锋隐喻在社会学层面的理解,或者不如说,在社会层面未经理解的穿凿附会。索雷尔[Georges Sorel]的精英概念在列宁理论发展中所起的作用是众所周知的。从索雷尔的意义上说,列宁认为党是一个组织严密的精锐作战部队,绝对纪律在这里是理所当然的。同样显明的是,相对于外来者(即广大的非党员群体)来说,党可以享受特权。先锋的隐喻在此得到敏锐连贯的思考,推敲至极为详尽的细节。先锋形象的含义与其字面意思只有一处存在分歧:共产主义先锋派不需要根据主力部队“管理自己的行动”,正相反,它同时作为一种普遍的支撑,让全体运作必须遵循它的计划来推进。它不仅实行无产阶级专政,也对无产阶级实行专政。可以理解的是,如果革命要以多数人的名义却违背其意志地“推行”,那么所需要的与其说是缪斯,不如说是贴身护卫。然而,共产主义先锋派的概念在所有其他细节上,都是严丝合缝的。先锋派行动的前进方向已被金科玉律一劳永逸地决断,其指向的敌人也已确立,并且确实存在。

除了列宁在政治上精确应用先锋概念之外,在艺术领域,先锋的概念仍然让人困惑。最没有说服力的是它的集体特质。一个历史进程显然有许多合作者,多到我们不可能推测某一时期究竟有多少人“建构”了一种文学。然而,虽然所有文学都是集体努力的结果,但很少有人把它想象成一个按照纪律组织起来并宣誓遵守教义的部队。任何参与其中的人,都立即与整个过程建立直接的关系,而不会把自己的自由和风险托付给自身以外的任何团体。

先锋一词的比喻丝毫不涉及革命或反叛的意向。此等意向的缺失十分明显。然而迄今为止,任何使用这一概念的团体(无论是在艺术还是政治领域),都将自身视为激进的反叛分子[Fronde]10Fronde 指的是路易十四统治期间组织的法国政党,即投石党。1648—1658年,投石党在法国发生了两次反专制制度的政治运动。——中译注,宣称要推翻现存的状态。没有任何先锋派计划不会抗议现存状况的惰性,承诺打破美学和政治的束缚,亦即抛开既定规则,解放被压抑的能量。事实上,所有先锋派运动都致力于通过革命争取自由。赋予先锋派概念以感染力的,正是这个词所没有表达出来的这种主张,而非它给出的未来定向,亦非它对形成精英的承诺。列宁对这方面的思考,比所有作家和画家都要深刻和透彻。共产主义先锋派要将其党派和其他所有人从什么当中解放出来,这一点毫无疑问(列宁)已经讲得非常清晰了。即使是其最糟糕的敌人也不会否认它的革命性质。相比之下,虽然先锋艺术宣言中经常出现自由与革命这些词,但其意义却显得模糊不清。这些宣言常常听起来既夸大其词又无伤大雅,仿佛它们的目的无非是让资产阶级的恶习望而却步。然而所谓资产阶级的恶习不过是个幽灵。当要求绝对自由的呼声涉及的问题是吃鱼要不要用刀叉这类生活琐碎时,听起来就会有些奇怪。革命修辞的倾向可能揭示了先锋派光秃秃的表面,然而也掩盖了它核心的困境。只有在先锋派硬下心肠制订其目标与方法的地方,如同列宁一样,才能让这些困境变得明晰。

就像社会中的共产主义一样,艺术中的先锋派也会以教条的方式强制执行自由。它同党派一样相信自己作为革命精英,或者说一个集体,可以把未来租借过来。它以最明确的方式处理不可定义之物,武断地决定什么在明天是有效的;同时,有纪律地、无意志地服从它自己设定的未来指令。它宣称其目标是绝对自由,并毫无反抗地屈服于历史进程,而这一历史进程将使它失去同等的自由。

这些困境,就存在于先锋概念自身,在所有诉诸这个概念的群体中都能得到验证。然而种种困境从未像今日这般昭然凸显,因为“今日”已将自身展示为“先锋”:在滴色派(又称塔希主义[tachism]、非定形艺术[art informel])和单色绘画当中;在序列音乐和电子音乐中;在所谓的具体诗[concrete poetry]当中;以及在垮掉一代[beat generation]的文学作品中11这一论断并不是要全盘否定任何自称为上述团体一部分或被他人如此认为的东西。在本文中,这一论断只能针对某些文学现象加以阐述;对绘画和音乐中相应条件的分析则超出了论断的范围。阿多诺曾写过一篇名为<新音乐的衰退>[Das Altern der neuen Musik]的文章。此文因其尖锐和毫不妥协的态度,在当代音乐批评中独树一帜。它被重印在《不和谐音:官僚世界的音乐》[Dissonanzen.Musik in der verwalteten Welt.Göttingen,1956]一书中。关于非物象艺术[nonobjective art]的问题,请参阅汉斯·普拉斯切克[Hans Platschek]的杰作《现代绘画论文集:作为问号的绘画》[Versuche zur modernen Malerei:Bilder als Fragezeichen.Munich,1962]。。这些运动的共同之处在于,它们都或多或少借“在先”的信念、教条主义偏见和他们的集合状态来虚张声势。他们的名字在短短几年时间里就成了口号,实则成为商标。这不仅是因为它们符合意识产业的要求,还因为它们有预谋地为朗朗上口的口号提供术语。如今,先锋主义,作为该领域的货币,一夜之间流通起来。因此我们更有理由对这一造币机制进行切近的检视。

“垮掉一族”(又称披头族[Beatnik])的最高指挥官杰克·凯鲁亚克[Jack Kerouac]被其追随者奉为“圣杰克”[Holy Jack]。多亏他在其“信条”中提出的箴言,以及为写作者提供的“一系列不可缺少的补救措施”——“永远像傻子一样心不在焉!”这为高产的滴色派、非定形艺术、行动绘画、具体诗以及大部分新音乐提供了座右铭。凯鲁亚克继续说道:“我的风格基于自发的、随性的遣词造句……抛开文学、语法和句法上的障碍!尽可能深地直击心灵!幻觉的痉挛穿透胸襟。你永远是一个天才。”12《在路上》(小说,汉堡:1959)封皮副本;也见于艾伦[Donald M.Allen]主编,《新美国诗歌,1945—1960》(纽约:1960),第439页。美学的不确定性在社会学上对应的是盲目的流动性,这一点在凯鲁亚克小说的标题中已经表达出来了:改变地点本身就是目的;此外,还包括依照程序培养出的滥交与赌瘾。这种无政府主义态度的背面是团体成员对准则的严格服从。他们和外来者,也就是所谓“循规蹈矩者”[squares]之间有着严苛的差别。对于已经加入这项运动的诺曼·梅勒[Norman Mailer]而言,我们需要一份汇编主要规则的便利表格。这些规则将包括嬉皮士必须青睐的服装、哲学家、就餐地点和爵士音乐家,诸如此类,不一而足。这一套符码注定出自无条件的热忱,你永远不会抓到梅勒流露出丝毫反讽意味。出自同等的决心,这个群体欢庆自己发明的密语,其表达方式就像入群的密码。在这里,决不允许迂回,“无拘束地抛洒语词”成为铁律。可以肯定的是,这等天真——即便是虚假的天真——只有活跃在纽约和旧金山之间的先锋派才能显露出来。与欧洲先锋派形成反差的是,这里的先锋派以无害的简明易懂来标榜蒙昧主义的做法,有一种彻头彻尾的讨喜效果。在这里,不确定性使用一种僵化的学院派行话来表达自身,如同研讨会报告上发出的谵语:其提供的文本形成了“一个由单词、字母或符号组成的系统,它只有通过读者的个人贡献才能获得其意义……它们被按照任意且偶然的序列安排在二次方的16 个方向上……只有通过运动的旋涡和读者的共鸣,才具有严格的意义。当这种严格的一致性被贯彻下去,它们以不可再增强的复杂运动涌进黑石,那最终的休止符。因此,是具体的形式,不间断的中心点,自然中(作为物质的事实因果关系)客观绵延的时间,在猜想为为为为什么[guess whyyyy]。”13materal I.Darmstadt,1958。德文版的最后两个单词是ahne warumbe。

这段话读起来,就像一次翻译,把凯鲁亚克的教义问答翻译成西方的文化诳语。译者严格遵守原文的规定(当然原文极尽掉书袋之能事),也忠实还原了原文显露的知识贫乏。作为内在目的的流动性,以“不可再增强的复杂运动旋涡”再次出现,“幻觉痉挛”转译成了“黑石猜想为为为为什么”。在这两种情况下,神秘化都要求“以严格的一致性进行”“永远像傻子一样心不在焉”这一格言也对严格性提出要求。从以下“文本”中,我们可以收集到这派先锋打开的可能性:14Ibid.

ra ra ra ra ra ar ra ra ra ra ar ar er ir

ra ra ra ra ar ar ar ka ra ra ar ar ar er

ra ra ra ar ar ar ak af ka ra ar ar ar ra

ra ra ar ar ar ak af ab af ka ar ar ra ra

ra ar ar ar ak af ab af ab af ak ra ra ra

这种产物并非孤立存在。同类作品数量如此之多,以至于指名道姓点出这个样品的作者是谁会不大公平,尽管他本人已经借这类产出为自己赢得了一点名气。然而,既然这件采样作品难以与同伴们的作品区分开来,那么关于它的“作者”——就这个词仍然适用的范围而言——我们更应该考虑的是那个集体:近卫团的形象在这类文本中自行出现。我们仅凭一眼就可以看出(这本身也证明了对样品进行复制生产的正当性)先锋派的社会学困境。它相当精准地在形式层面重复自身,事实上,它恰恰在这些重复中消耗自己。不确定性成了信条,退化成了进步。牛奶商的广告伪装成创作迷狂,寂静主义[quietism]伪装成行动,机遇[chance]伪装成指示。

这些特点不仅适用于“具体诗”和“垮掉一代”的文学,还适用于如今所有自称先锋的艺术,这在一本国际手册中得到证明。先锋派在该册子中绘有自画像,并声称这些将很快成为“记录、文献、分析和方案”。它包含了一系列基本概念和类别,并认为这些概念和类别同等适用于文学和绘画、音乐和雕塑、电影和建筑(只要在这种区分仍然允许的范围内)。需要注意的是:即兴、偶然、模糊的瞬间、互换性、不确定性、虚空;还原为纯粹运动、纯粹行动、绝对运动、运动力和纯运动[mouvement pur]。就如其名字所体现的那样,随意、盲目的运动是整本册子的指导原则。此标题很有适用性,因为先锋派一直以来执着于运动[movement]——不仅是历史哲学所构想的运动,也是社会学所构想的运动。每一个先锋派团体不仅相信自己正预见历史进程的某个阶段,而且总认为自身始终是运动,始终在动。这种运动,就这个词的双重意义而言,宣告以自身为目的。由此,它显而易见地体现了自身与极权主义运动的亲缘关系,今日先锋运动与极权主义运动的中心——正如汉娜·阿伦特[Hannah Arendt]所表明的——恰恰都是空洞的活动,它喷涌出完全任意的、事实上明显荒谬的意识形态要求,并着手实行它们15Arendt,Hannah.Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.[《极权主 义的起 源》] Frankfurt am Main Europäische Verlagsanstalt,1958。。凯鲁亚克的呼吁“尽可能深地直击心灵”之所以如此无害,只因为它针对的是文学(且因为文学和所有艺术一样,不会畏惧像他这样的人)。在政治层面上,它却可以作为法西斯组织的一种手段。无能的先锋派必须满足于抹杀自己的产品。正如日本画家村上为作品设计的大型彩绘纸屏那般,他在上面“瞬间刺了几个孔”。“村上的作品在被刺穿时发出了巨大的声音,结实的八方纸屏被钻出六个洞。这一切完成得如此之快,以至于摄影师错过了那一刻[!]。当那六个洞刺好时,他因脑供血不足而感到晕眩。‘从那以后我就焕然一新了,’他后来喃喃地说。”16Movens.Dokumente und Analysen zur Dichtung,bildenden Kunst,Musik,Architektur[《推动者:诗歌、造型艺术、音乐、建筑的文献和分析》],edited in collaboration with Walter Höllerer,Manfred de la Motte,Franz Mon,Limes Verlag,Wiesbaden,1960.

今日所有的先锋团体都倾向于采用晦涩的救世学说,他们的特点是对佛教禅宗趋之若鹜。近年内,禅宗迅速在作家、画家和音乐家中传播开来,其作用是赋予盲目行为以一种神秘的、准宗教的神圣性。它的教义以公案[exempla]的形式传播,也就是所谓的问答[mondo]。最著名的例子是,大师用棍子或巴掌来回答弟子提出的形而上学问题。村上的“行动”也可以被理解为这样一种禅宗式的训诫。它指出了先锋“运动”中潜在的暴力行为。可以肯定的是,这些行为首先针对的是他们处理的“材料”:他们盲目地挥洒颜料、色调或文字碎片,而不是投掷手榴弹或燃烧弹。

今日先锋派既容易受极端非理性与所谓神秘主义教义的影响,又引以为豪地对科学保持同样极端的信仰。他们总是自称“行动”的不确定性为精确的,试图通过一种术语体系来传达这种印象,为此,他们洗劫了不同的学科:除了真空和绝对运动,还有诸多的流行语,比如星座[constellation]、物质结构[material structure]、相关图谱[correlogram]、协调[coordination]、旋转调制[rotomodulation]、微表述[microarticulation]、相移[phaseshift]、自动决定[autodetermination]、转换[transformation]等这样那样的术语。一件实验室的工作服包裹着被幻觉痉挛穿透的胸膛。无论事关诗歌、小说、绘画、电影、建筑还是音乐,先锋派的作品都是且始终是“实验性的”。

作为一个美学概念,“实验”早已成为意识产业的词汇。在流通中,这个词被先锋派当作一种誓言,陈腐老套而又含糊其词。它经常飘荡在艺术会议和文化研讨会上空,并通过评论和文章复制自己。它总是与“大胆”联系在一起,但也允许人们联想到高贵的形容词“勇敢”。即便不妄断,先锋派的这种做法也看起来像是在装腔作势。

Experimentum 意味着“经历过的东西”。在现代语言中,这个拉丁词指的是通过对自然现象的系统观察来验证理论或假设的科学程序。它所解释的过程必须是可隔离的。只有当出现的变量是已知且可控时,实验才有意义。还有一个必要条件是,每个实验都必须能够重新检验,且每次重复都必须产生相同明确的结果。也就是说,一个实验的成败与否取决于之前明确定下的目标。它以反思为前提,并包含一次经验。它不可能以自身为目的:这个词本身没有内在价值。我们也需要明确这一点:真正的实验与胆量无关,它是研究规律的一个非常简单且不可缺少的步骤。它需要的是耐心、敏锐、谨慎和勤奋。

绘画、诗歌、行为表演都不满足这些要求。实验是一个带来科学见解的过程,而不是为了带来艺术。(当然,每一份出版物都可以被视为一项经济或社会学实验。在这个意义上,我们可以明确知道实验的成败与否。大多数出版商、艺术经销商和剧院经理都从中总结出企业的理论和实践知识。可以肯定的是,从这个角度来看,卡尔·梅[Karl May]各个方面都和凯鲁亚克一样富有实验精神。二者的区别在于结果,也就是销售的数量。至于这种实验是否具有审美意义是值得怀疑的。)唬人的实验,确实在与科学方法及其要求调情,但是丝毫没有认真与之建立亲密关系的意向17必须将马克斯-本斯[Max Bense]和其学生通过电子计算机进行的实验视为例外。这些实验确实符合科学要求。他们从组合和概率理论中获取概念,并进行了有意义的应用。由此产生的“随机文本”能否成为有效的审美对象,则是一个定义问题。参阅《即时》[Augenblick],第四卷,第1 期(锡根:1959)。。唬人的实验是无条件的“纯粹行动”;任何种类的意向都不归属于它。方法,证据的可能性,严谨性都与之无关。先锋派的实验离任何一种经验越远,就越显得“实验”。

就此可以证明,这个概念是荒谬无效的。尚待解释的是,这个词为何如此受欢迎。倒也并不难理解。一个在豚鼠身上做实验的生物学家不必对豚鼠的行为负责。他只需要严谨地遵守实验条件即可,结果则不在他的掌控之中。实验者有义务尽可能少地干预他在观察的过程。他所享受的道德豁免权正是吸引先锋派的地方。尽管先锋派决不准备遵守科学家提出的方法论要求,但是也确实不希望为活动及其后果承担责任。先锋派通过强调其工作的“实验性”来实现这一点。借科学为托词,通过指定的“实验”,先锋派为自己的结果找到借口,取消自身的“行动”,并将所有责任推卸给行动的接受者。只要它自身是安全的,先锋派愿意尝试每一个大胆的行为。实验的概念确保它不用承担美学生产的风险,它既是一种商标,也是一种伪装。

在本文中,我们分析了先锋派的困境——它的概念、假设和态度。这些分析表明,诸如具体诗、垮掉一代、滴色派和其他今日先锋团体的主张一律站不住脚。另一方面,这些分析绝不是为了把这些团体的作品当作一个整体来谴责。它揭穿教条主义的骗局,并非只是为了让自身成了它的牺牲品。没有一件作品会因为其创造者加入这样那样的近卫团而被否定,即使是最愚蠢的美学构划也不会因此削弱那些赞同它的人的潜力。即使一个人能够推翻现今先锋派试图用来自保的术语伎俩与理论屏障,也并不会因此省去对其作品进行批判性检视的麻烦:他只是要把这种批判性的检视摆在首位。一件作品越是自称先进,就越要接受检视;越是孜孜不倦地呼吁集体,就越是要肯定自己的个体性。大众电影应该比先锋派电影得到更多的宽容,因为今日的先锋电影既希望压制批评家的判断,又怯懦地试图摆脱自身对作品的责任。

先锋的概念始终包含着这些困境,这使得先锋派总把自己交到江湖骗子的手上。他们不是在今天才头一回被挂羊头卖狗肉的人拖下水的。1909年未来主义第一份宣言,亦即一场有组织的“运动”的最早文献之一,已经把“永恒的动力”[dynamisme perpétuel]本身变成为目标。马里内蒂[Marinetti]写道:“我们生活在绝对中:我们已经创造了永久和普遍的速度……我们推崇激进的运动,狂热的失眠,加倍的行进,手掌的拍打和拳头的撞击……这些高于一切……除了战斗,没有其他的美……只有在战争中,世界才能恢复健康。”(原文的最后一句是:“La guerre seule Hygiène ne du monde”。)18再版于A.Zervos,《半个世纪的意大利艺术》[Un Demi-siècle d’art italien](巴黎:1950)。

在未来主义中,先锋派第一次把自己组织成一个教条主义的群落,然后开始赞扬盲目的行动和公开的暴力。该运动的核心成员于1924年集体加入法西斯阵营并非偶然。在形式问题上,未来主义者,正如其后来的追随者一样,主张消除一切“文学、语法和句法的障碍”。我们甚至可以从中找到伪数学和可疑神秘主义的松散拼凑。该运动的画家们在1912年宣布,他们希望“根据内在的数学法则强化观众的情感”;这包括幻觉和狂喜的相关讨论。数学公式、神秘咒语和语言碎片一同出现在未来主义的文本中。19参阅《未来主义诗人》[Poeti futuristi],菲利普·托马斯·马里内蒂(编)(米兰:1912)。在1961年那份先锋派出版的教义问答书中,几乎没有一处不是由马里内蒂及其朋友圈在50年前制定的。顺带一提,该运动的少数重要作者在第一批宣言发表后不久就离开了,而这些宣言却成了未来主义留给我们的唯一文本。

对20世纪上半叶无数的先锋派集体进行广泛调查既不可能,也没有必要。他们中大多数人的作用都被高估了。众所周知,文学史家和艺术史家热衷于枚举各种“潮流”与主义,因为这样可以不再劳神关注细节。史家接受了太多这类的集体称谓,把它们当作绝对真理,而不再紧贴特定作品的具体详情。事实上,可以说,史家们是在事后发明了这些运动。就这样,德国表现主义被视为一种实存的集体表现形式,然而这样一个集体从未在现实中存在过:许多表现主义者甚至没能活着听到“表现主义”这个词。这个词由赫曼·巴尔[Hermann Bahr]1914年引入德国文学。海姆[Heym]和特拉克尔[Trakl]在它出现前就去世了;直到1955年,戈特弗里德·本恩[Gottfried Benn]还宣称他不知道这个词的含义;20在选集的序言中,《表现主义之年代的诗歌》[Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts](威斯巴登:1955)。布莱希特和卡夫卡,多布林[Döblin]和雅恩从来没有“参加过一场以此为名的运动”。每个历史学家都可以声称自己有权将各种表现形式捆绑在一起,把各种各样的东西混在一个标题下,但前提是,不能把他的这种辅助性建构与现实混淆,因为这些建构原本只为有助于对现实的表征。

与表现主义相反,超现实主义从一开始就是一项集体事业,拥有一套发展完备的教义供它支配。相形之下,此前和之后的团体都显得贫乏、浅薄和不善言辞。超现实主义是所有先锋派运动的范式和完美模型:它一劳永逸地参透了先锋派所有的可能性和局限性,展现了这种运动所有的内在悖论。

“只有自由这个词才能让我充满激情。我认为它可以使人类古老的迷狂激情无限地持续下去。”1924年,布勒东用这句话为第一份超现实主义宣言开篇。21引自《超现实主义- 文选与批评》[Surrealismus.Texte und Kritik],阿兰·博斯凯[Alain Bosquet]编(柏林:1950)。它一如既往地围绕着对绝对自由的热望,结晶出新的教义。“迷狂主义”[fanaticism]这个词已经表明,要获得这样的自由,只有以绝对纪律为代价:几年之内,超现实主义近卫团就因这些条例而作茧自缚了。与集体的关系越紧密,“纯粹行动”就越盲目:“最简单的超现实主义行为包括,”我们在布勒东那里读到,“手里拿着枪走到大街上,尽可能长时间地、盲目地向人群扫射。”几年之后,这条格言在德国实现。不管怎样,在第二次世界大战爆发之前,萨尔瓦多·达利[Salvador Dali]就已经得出结论:“希特勒是最伟大的超现实主义者。”22在前文援引的著作《极权主义的起源》中,特别是在关于暴民和精英的章节中,汉娜·阿伦特评论了先锋派运动潜在的极权主义倾向。当然,先锋派对极权主义运动偶尔表现出的共情完全是一厢情愿,意大利和俄罗斯的未来主义者就是一个例子。他们的爱没有得到回报,而现代艺术,无论先锋与否,都被迅速地混为一谈,列入索引。

早在那位超现实主义者掌权之前,超现实主义的内部矛盾就已经将这场运动撕裂了。它的社会学方面值得更详细的考查。在20年代末,该团体内部的种种密谋、变节的宣言、争吵和“清洗”都达到顶点。它成了一个狭隘的教派,其发展之可笑和可悲令人震惊,即便以成员们的强大能量和自我牺牲也无法遏制这种发展趋势,因为超现实主义团体遵循着这场运动的预设前提所带来的必然性23莫里斯·纳多[Maurice Nadeau]在他的《超现实主义历史》[Historire du surréalisme](巴黎:1948)中详细描述了这一发展过程。英文版见Amer.编辑的The History of Surrealism(纽约:1965)。。它的总司令越来越具有改革派教皇的特征。他眼见着自己被迫将并肩战友一个接一个逐出教会。时不时地,这种驱逐会演变成一场作秀式的审判(回想起来,活像是对后来斯大林式清洗的不流血的滑稽模仿)。第二次世界大战爆发时,超现实主义运动已经失去了它所有最杰出的成员,一个不剩——阿尔托[Artaud]、德斯诺[Desnos]、苏波[Soupault]、杜尚[Duchamp]、阿拉贡[Aragon]、艾呂雅[Eluard]、查尔[Char]、格诺[Queneau]、勒西斯[Leiris]等人都与之决裂了。从那时起,这个团体就在苟且偷生。

跟随党派路线的超现实主义文学已被淡忘;除布勒东外,上述作者在服从该组织纪律的时期,没有做出任何值得一提的作品。超现实主义注定会产生巨大的影响,但这只能在那些从其教条中解放出来的人身上看到24参照莫里斯–布朗肖[Maurice Blanchot]的“超现实主义的反思”,在《火部》[La Part du feu]中(巴黎:1949)。。

我们没有理由对先锋派计划的失败感到幸灾乐祸。对一种我们已经知晓其未来的先锋派做出回望总是很容易的。而今,每个人都分担着超现实主义的历史经验。无人有权居高临下地看待这些困境,无人有权落井下石。然而,我们有责任从它的没落中吸取前车之鉴。我们也总需要不断反思。所有试图逃避反思的人最终都会被意识产业以低价抛售。当今的每一种先锋都处在重复、欺骗或自欺的魔咒中。这场三五十年前发明的运动,作为一种被教条化地构想为集体运动的运动,意在击碎一个紧实的社会,然而它没有在引发它出现的历史条件中幸存下来。以艺术为名的密谋只有在被压制的地方才是可能的。一种先锋派如果能容忍自己由国家来推动,也就丧失了自身的权利。

历史上的先锋派因自身的困境而消亡。它存在问题,但并不怯懦。它从不宣称所做的一切无非是“实验”,从不以此为借口试图安全行事;也从不以科学来遮掩自己,好让自己的后果得以豁免。这使它迥异于后继者的那种仅承担有限责任的团体。这就是历史先锋派的伟大之处。1942年,除了布勒东自己,没有人再相信超现实主义,然而在那时,布勒东仍旧大声反对“所有那些不知道在艺术中势必要经过致命危险才能走向伟大,不知道其道路没有防护墙的保护,不知道每个艺术家都必须独自出发去寻找金羊毛的人”。

这绝非对某条“中间道路”的辩护,也绝非对一次立场大转变的暗示。现代艺术的道路是不可逆的。就让其他人对现代性的终结、对皈依和“重新整合”抱有希望吧。要给今日先锋派记下的一笔账不是批判它走得太远,而是批判它为自己开了后门,批判它在教条和集体中寻求支持,批判它没有意识到它自身的困境——早已被历史处理掉了。它沉溺于一个并不属于它的未来。它的运动是退化。今日先锋已成为先锋的反面:时序错乱。那难以觉察的却又无穷无尽的风险,亦即艺术家之未来生命的风险——它是今日先锋所不可承受的。

Front cover of the guide for the Degenerate Art Exhibition (Entartete Kunst Ausstellung),1938,32 pages booklet,14 cm × 21 cm