六盘山华北落叶松土壤有机碳沿海拔梯度的分布规律及其影响因素

刘 波,陈 林,庞丹波,祝忠有,刘丽贞,吴梦瑶,李学斌,*

1 宁夏大学西北土地退化与生态恢复省部共建国家重点实验室培育基地,银川 750021 2 宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,银川 750021

陆地生态系统作为全球碳循环的重要组成部分,在全球碳收支平衡中占有主导地位,是预测大气CO2含量及气候变化的重要基础[1]。森林作为陆地生态系统的主体,是陆地上面积最大、结构最复杂、初级生产力最高的生态系统,其土壤碳贮量约占陆地土壤的73%[2- 3],因此森林土壤碳库在调节全球碳平衡以及减缓全球气候变化中起着关键的作用。土壤有机碳作为土壤碳库中重要组成部分,其性质十分活跃且具有明显的空间变异性,易受外界环境因素和土壤内部属性的影响[4]。因此研究森林土壤有机碳分布格局及其影响因素已成为国内外学者的关注热点[5- 7]。

海拔梯度是对区域尺度下水热条件的再分配,它包含了温度、湿度和光照等各种环境因子,这些因子的差异对森林土壤理化性质、植被分布以及凋落物量都有较大影响,进而影响到森林土壤碳库大小及组成[8- 9]。山地生态系统在垂直方向上存在着海拔变化,由此引发山地区域小气候、土壤理化特征、植被类型的梯度效应,因此成为森林土壤有机碳海拔格局研究的理想场所[10]。由于山地植被往往呈现出垂直地带性分异规律[11],因此,目前有关山地森林生态系统土壤有机碳海拔梯度格局的研究大多集中在不同海拔梯度下的不同植被类型[12- 14],而针对山地生态系统中单一植被类型土壤有机碳沿海拔梯度分布格局研究相对较少。对于某一植被类型,影响其土壤有机碳在不同海拔区间分布的因子究竟为何?以及哪种因子占主导作用。这些问题目前仍尚不明确。尤海舟等[15]研究发现,植被因子(枯落物储量、林木生物量)和土壤因子(全氮)是小五台山白桦天然次生林土壤有机碳密度沿海拔分布的主导因子;孟苗婧等[16]发现土壤理化性质是影响黄山松阔叶混交林土壤有机碳稳定性的重要因素;曾立雄等[9]研究表明,年夏季平均气温是影响祁连山青海云杉林土壤有机碳密度沿海拔分异的关键生态因子。不同山地生态系统因受到气候条件、海拔高度、植被类型、土壤理化性质等多方面的影响,导致不同区域土壤有机碳变化规律存在差异。因此,研究单一植被土壤有机碳沿海拔梯度的分布规律,可为研究森林土壤有机碳形成机理及正确评估山地生态系统的土壤碳储量提供一定的参考。

宁夏回族自治区南端的六盘山地处我国西北半湿润区到半干旱区的过渡带,是泾河、清水河等黄土高原主要河流的发源地,发挥着水资源供给和生态平衡维护等独特而重要的作用[17],生态环境脆弱且极为敏感。华北落叶松(Larixprincipis-rupprechtii)是六盘山地区的主要造林树种,其自1964年引入,已逐渐成为该地区最主要的人工林类型[18]。华北落叶松具有生长快、材质优良、用途广、抵抗不良气候能力较强等特点,对涵养水源、水土保持和林区生态系统的形成与维护起着重要作用[19]。目前关于华北落叶松林土壤有机碳的研究大多集中于土地利用方式[20- 21]、不同林龄[22- 23]、经营措施[24- 25]等方面,而关于华北落叶松林土壤有机碳沿海拔梯度分布格局的研究尚少。

本研究依据六盘山华北落叶松的分布范围,调查分析华北落叶松林土壤有机碳含量、有机碳密度以及土壤理化性质沿海拔梯度的分布规律,旨在揭示影响华北落叶松林土壤有机碳的主要因子,以期为六盘山华北落叶松林土壤碳库科学管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

六盘山自然保护区位于宁夏南部(105°30—106°30′E,34°30—36°30′N),地处宁夏、甘肃、陕西三省交界地带,处于干旱草原向森林草原过渡的地带,森林覆盖率达80%以上[26]。该区气候具有大陆性和海洋季风边缘气候特点。年均气温5. 8℃,年均降水量676 mm,主要集中在6—9月,年均蒸发量1425 mm[27- 28]。区内植被类型主要分为温性针叶林、落叶阔叶林、常绿竹类灌丛、落叶阔叶灌丛、草原和草甸等[29]。土壤呈现出明显的垂直地带性分布特征,随海拔升高,依次分布山地灰褐土、山地棕壤和山地草甸土。其中以灰褐土为主,占林区土壤总面积的90%以上。华北落叶松是保护区内主要的造林树种,分布在海拔1800—2700 m,郁闭的华北落叶松林下,灌木覆盖度很低且种类稀少,主要有虎榛子(Ostryopsisdavidiana)、绣线菊(Spiraeasalicifolia)、蒙古荚迷(Viburnummongolicum)、西北栒子(Cotoneasterzabelii)、黄刺玫(Rosaxanthina)和沙棘(Hippophaeramnoides)等。林下草本层主要有铁杆蒿(Artemisiasacrorum)、东方草莓(Fragariaorientalis)、华北苔草(Carexhancockiana)、羽叶凤毛菊(Saussureamaximowczii)、茭蒿(Artemisiagiraldii)等[18,30]。

表1 样地基本信息

1.2 土壤样品的采集与处理

选取六盘山海拔1 800—2700 m内的华北落叶松林为研究对象。2018年8月,在此范围内选取4个代表性海拔梯度(分别为1900、2100、2300、2500 m),根据具体实施条件沿海拔梯度共选取12个20 m×20 m纯林样地,样地土壤类型皆为灰褐土。各样地情况如表1所示。每块样地沿 S 型或对角线随机设置3- 5个采样点,去除地表凋落物,每个样点分别采集0—20、20—40、40—60、60—100 cm土层土壤样品,将同样地内采集的土样按层混合均匀,共48份土样。同时用环刀(100 cm3)分层采集土壤样品测定土壤密度。将土样带回实验室自然风干,磨细过筛(孔径为1 mm和0.25 mm),用于土壤基本理化性质的测定。

1.3 指标测定

土壤粒度使用马尔文激光粒度仪(Master 2000)进行测定,按美国制[31]分级最终划分为7个等级: 粘粒(0.001—0.002 mm)、细粉粒(0.002—0.02 mm)、粗粉粒(0.02—0.05 mm)、极细砂粒(0.05—0.1 mm)、细砂粒(0.1—0.25)、中砂粒(0.25—0.5 mm)、粗砂粒(0.5—1 mm)、极粗砂粒(1—2 mm)。电导率采用电极法,pH采用电位法(水:土=2.5:1),土壤有机碳采用重铬酸钾氧化-外加热法测定[32]。

土壤有机碳密度(SOCD)利用下列方程进行计算[33]:

式中,SOCD表示土壤有机碳密度(kg/m2),SOCi表示第i层的土壤有机碳含量(g/kg),BDi表示第i层的土壤密度(g/cm3),Di表示第i层的土层厚度(m),m表示土层的数量。

1.4 数据分析

由于海拔1900和2500 m处找不到理想的第3块实验样地,故将现有两块样地数据平均值作为第三组数据代入运算。应用SPSS 22.0对数据进行统计分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)中的LSD法对不同海拔及不同土层的土壤有机碳含量及其密度、土壤理化性质进行多重比较,差异显著性水平为α=0.05。采用双因素方差分析 (two-way ANOVA)探究海拔、土层及两者的相互作用对土壤理化性质的影响。利用Canoco 5.0 软件分析土壤理化性质与华北落叶松林土壤有机碳的关系。首先,进行除趋势对应分析(DCA),根据DCA排序轴的梯度长度选择适宜的排序方法。一般排序轴梯度长度<3时,宜采用线性模型排序;梯度长度>4时,宜采用单峰模型排序;梯度长度介于3和4之间,两种模型都适合[34]。采用蒙特卡洛检验对环境因子进行贡献率排序。最后,采用t-value 双序图确定单一因子对华北落叶松林土壤有机碳及其密度的影响。此外,为使数据符合正态分布,对土壤有机碳和土壤理化因子数据进行对数转换lg(X+1)[35]。使用SigmaPlot 14.0软件制图。图中的误差棒代表标准误(SE)。

2 结果与分析

2.1 不同海拔梯度土壤理化性质分异规律

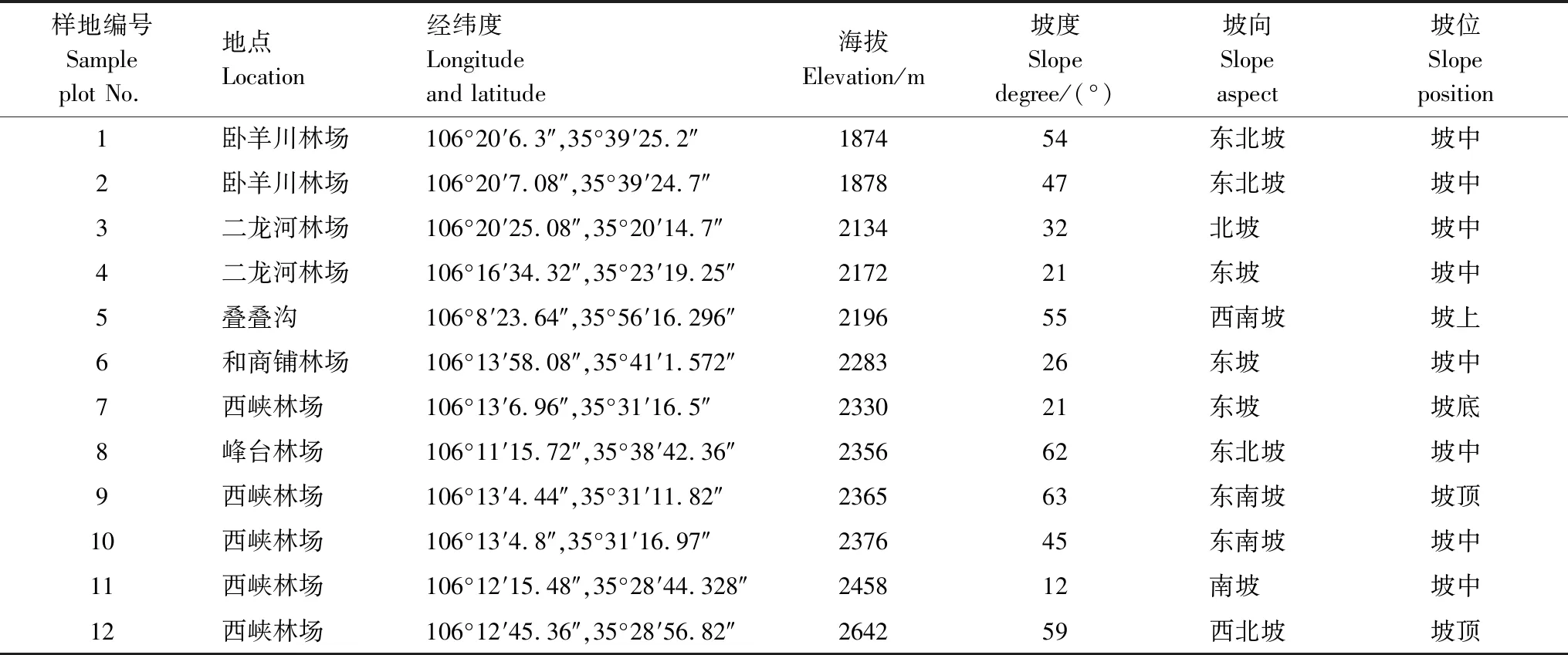

不同海拔梯度土壤机械组成的分异规律如图1所示,总体而言,六盘山不同海拔华北落叶松林土壤粒径范围主要集中在粗粉粒、细粉粒和极细砂粒,三者含量之和在80%以上,粘粒含量最少,不足1%。

各海拔梯度内的土壤粒径中粘粒、细粉粒、粗粉粒含量在20—40 cm土层分布较多,而在0—20 cm土层分布较少;极细砂粒、细砂粒、中砂粒和粗砂含量在0—20 cm土层的分布相对较多,而在20—40 cm土层的分布相对较少。海拔1900 m处的土壤粒径中粘粒、细粉粒、粗粉粒和极粗砂粒在各土层间分布的颗粒含量相对较多,细砂粒—极粗砂粒的颗粒含量较少;而海拔2300 m处的土壤粒径中,极细砂粒—极粗砂粒在各土层间分布的颗粒含量较多,粘粒—粗粉粒的颗粒含量相对较少。

图1 不同海拔不同土层土壤理化性质的分异规律Fig.1 Variations of soil Physicochemical properties in different soil layers under the gradient of altitude

由图2可知,六盘山华北落叶松林地土壤呈中性或偏碱性,pH均值范围为6.74—8.19,其最大值出现在海拔1900 m的40—60 cm土层土壤,最小值出现在海拔2300 m的0—20 cm土层土壤。从土层深度来看,海拔1900、2500 m土壤pH随土层深度的增加呈先增加后减少趋势;在2100、2300 m两个海拔高度上,土壤pH随土层深度的增加而增加。从海拔梯度来看,除60—100 cm土层的土壤pH随海拔的升高而减少,其余土层土壤pH随海拔的升高呈先减少后增加的趋势。

华北落叶松林土壤电导率均值范围为45.3—133.42 μs/cm (图2),其最大值出现在海拔2300 m的0—20 cm土层土壤,最小值出现在海拔2500 m的60—100 cm土层土壤。电导率在海拔2100 m处随土层深度的增加呈先减少后增加的趋势,其他海拔高度内随土层深度的增加而减少。除60—100 cm土层外,其余土层土壤电导率在海拔梯度上的排序为:2300 m>1900 m>2500 m>2100 m。

图2 不同海拔华北落叶松林土壤化学性质的分异规律Fig.2 Variation pattern of soil chemical properties in different altitude

由表2可以看出,海拔对华北落叶松林土壤pH的影响显著(P<0.01),但土层深度、海拔和土层深度的交互作用对其影响并不显著(P>0.05)。此外,海拔、土层深度以及海拔和土层深度的交互作用对其他土壤理化指标的影响均未达到显著水平(P>0.05)。

表2 海拔和土层深度对土壤理化性质的影响

2.2 不同海拔梯度土壤有机碳含量的分布规律

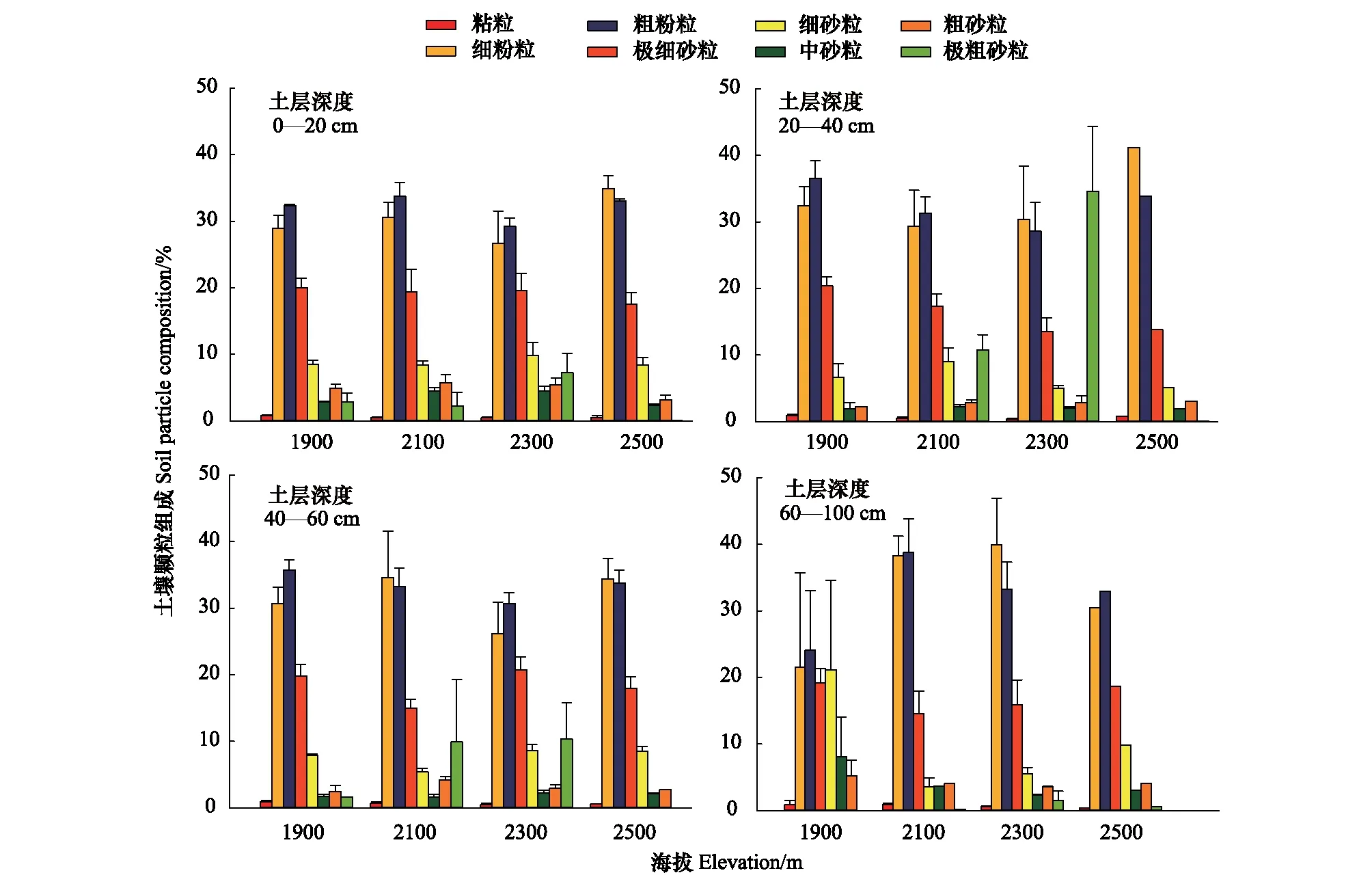

图3 不同海拔梯度不同土层土壤有机碳含量的分布规律 Fig.3 Variations of soil organic carbon content in different soil layers under the gradient of altitude不同大写字母表示同一土层不同海拔间显著差异,不同小写字母表示同一海拔不同土层间显著差异(P<0.05)

由图3可知,同一海拔梯度不同土层内,土壤有机碳含量随着土层深度的增加而逐渐降低。土壤有机碳含量最大值出现在海拔2300 m的0—10 cm土层,其平均值为42.97 g/kg,最小值出现在海拔1900 m的60—100 cm土层,其平均值为7.74 g/kg。通过计算同一海拔梯度内不同土层有机碳含量的变异系数可知,各海拔变异程度的大小为2300 m(17.67%)<2500 m(30.62%)<2100 m(34.71%)<1900 m(54.70%),表明在高海拔区域,整个剖面内土壤有机碳含量的分布相对均匀。

海拔1900 m处0—20 cm、20—40cm土层的有机碳含量均显著高于40—100 cm的两个土层,而海拔2100 m、2300 m、2500 m内的有机碳含量在4个土层中未表现显著性差异,且各海拔梯度0—20 cm土层的有机碳含量占整个土层的比例均最高,为30.3%(2300 m)—41.2%(1900 m),表明随着海拔的升高,土壤有机碳含量的表聚现象逐渐不明显。六盘山华北落叶松林土壤0—100 cm土层有机碳含量的平均值为23.21 g/kg。各海拔梯度土壤0—100 cm土层有机碳含量的平均值大小为:1900 m(15.80 g/kg)<2500 m(20.54 g/kg)<2100 m(21.07 g/kg)<2300 m(35.45 g/kg),其中,海拔2300 m与其余3个海拔梯度在0—100 cm土层的平均有机碳含量存在显著差异。

同一土层不同海拔梯度内,土壤有机碳含量随海拔的升高呈先增加再减少的趋势。海拔1900 m、2100 m和其余两个海拔梯度上40—60 cm土层的土壤有机碳含量平均值存在显著差异,而其他土层在不同海拔梯度上土壤有机碳含量的平均值变化均无显著差异。相较于0—20 cm和20—40 cm土层,40—60 cm和60—100 cm土层土壤有机碳含量随海拔的变化较大,其范围分别为9.60—35.46 g/kg和7.74—27.64 g/kg。通过比较不同土层在4个海拔梯度上土壤有机碳含量的变异系数,可得其大小顺序为40—60 cm(54.97%)>60—100 cm(53.58%)>20—40 cm(29.44%)>0—20 cm(24.59%),表明深层(40—100cm)土壤有机碳含量的变异程度大于表层土壤。

2.3 不同海拔梯度土壤有机碳密度的分布规律

图4 不同海拔梯度不同土层土壤有机碳密度的分布规律 Fig.4 Variations of soil organic carbon density in different soil layers under the gradient of altitude不同大写字母表示同一土层不同海拔间显著差异,不同小写字母表示同一海拔不同土层间显著差异(P<0.05)

同一海拔梯度不同土层内,土壤有机碳密度随着土层深度的增加而逐渐降低(图4),而图4中60—100 cm土层的有机碳密度均高于40—60 cm土层,这是由于有机碳密度的计算公式中包含土层厚度这一参数,60—100 cm的土层厚度为40 cm,其他土层厚度均为20 cm,因此60—100 cm土层的有机碳密度高于40—60 cm土层。土壤有机碳密度最高为海拔2300 m的60—100 cm土壤,其平均值为13.34 kg/m2,最低为海拔1900 m的40—60 cm土壤,其平均值为2.9 kg/m2。通过计算同一海拔梯度内不同土层有机碳密度的变异系数可知,各海拔变异程度的大小为2500 m(17.30%)<2300 m(19.10%)<2100 m(24.51%)<1900 m(38.86%),可以看出海拔越高的地区,不同土层土壤有机碳密度的变异系数越小,表明有机碳密度在高海拔地区0—100 cm土壤剖面中的分布较均匀。

海拔1900 m内0—20 cm土层的有机碳密度显著高于40—100 cm的两个土层,而海拔2100 m、2300 m和2500 m土壤有机碳密度在标准剖面0—100 cm的4个土层中没有显著性差异,且各海拔梯度0—20 cm土层的有机碳密度占整个土层的比例最高,为25.5%(2300 m)—26.6%(1900 m),表明随着海拔的升高,土壤有机碳密度的表聚现象逐渐不明显。六盘山华北落叶松林土壤0—100 cm土层土壤有机碳密度的平均值为28.87 kg/m2。各海拔梯度土壤0—100 cm土层土壤有机碳密度的平均值大小为:2300 m(42.28 kg/m2)>2100 m(26.97 kg/m2)>2500 m(24.90 kg/m2)>1900 m(21.34 kg/m2)。

同一土层不同海拔梯度内,土壤有机碳密度随海拔的升高呈先增加再减少的趋势。不同海拔土壤0—100 cm的4个土层中土壤有机碳密度的平均值变化均无显著性差异。相较于0—20 cm和20—40 cm土层,40—60 cm和60—100 cm土层土壤有机碳密度随海拔的变化较大,其范围分别为2.90—9.13 kg/m2和4.67—13.34 kg/m2。通过比较不同土层在4个海拔梯度上土壤有机碳密度的变异系数,可得其大小顺序为40—60 cm(48.91%)>60—100 cm(47.62%)>20—40 cm(23.57%)>0—20 cm(17.58%),可见,深层(40—100cm)土壤有机碳密度的变异程度大于表层土壤。

华北落叶松林土壤总有机碳密度随着海拔梯度的增加呈先增加后减少的趋势。总有机碳密度平均在21.34 —42.28 kg/m2之间,其中海拔2300 m总有机碳密度最高,而海拔1900 m总有机碳密度最低,各海拔总有机碳密度变化没有显著差异。

2.4 华北落叶松林土壤有机碳含量及其密度沿海拔分异的影响因素

2.4.1土壤有机碳含量及其密度与土壤理化因子的RDA排序

DCA排序结果显示,排序轴中梯度长度最大值为0.3,因此采用冗余分析(redundancy analysis,RDA)探讨土壤理化性质对华北落叶松林土壤有机碳的影响,本研究以土壤有机碳含量、有机碳密度为响应变量,以土壤pH、电导率、粘粒、细粉粒、粗粉粒、极细砂粒、细砂粒、中砂粒、粗砂粒和极粗砂粒含量这10个土壤因子为环境解释变量,首先使用向前选择法筛选出高变异膨胀因子(VIF>20)[34],结果显示极细砂粒属于高膨胀因子,将其去除后,剩余9个因子的膨胀系数均小于20,将这9个土壤因子纳入模型进行RDA分析。

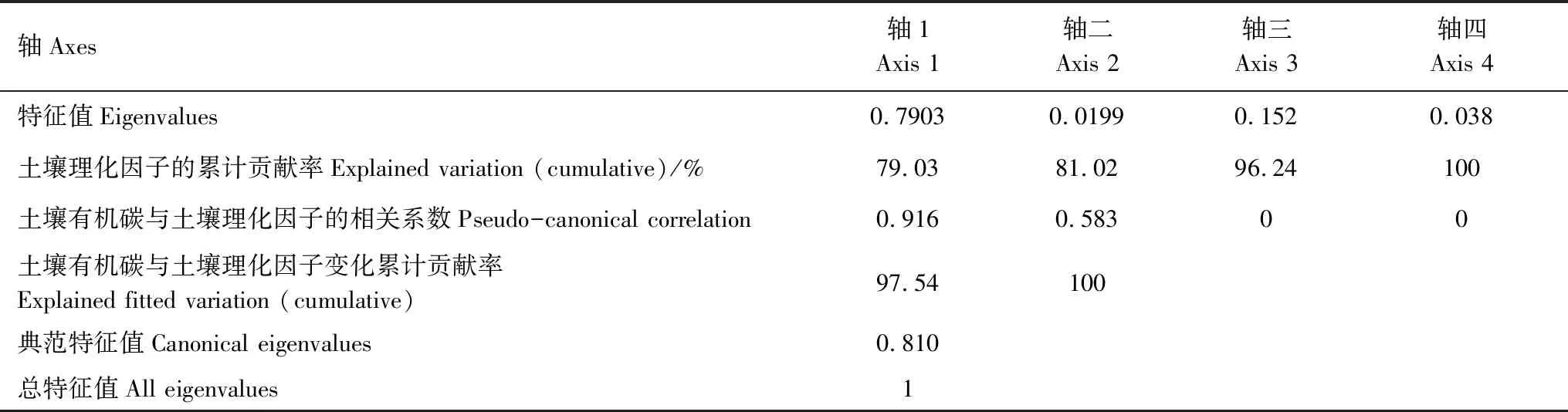

RDA分析结果表明(表3),9个环境变量解释了81.02%的数据总变异,其中第一轴和第二轴的解释率分别为79.03%和1.99%,土壤有机碳-环境因子排序轴的相关系数分别为0.916和0.583,第一排序轴的土壤有机碳-环境因子关系累积百分比达97.54%,说明其相关系数很高,可解释土壤有机碳和环境总方差的97.54%,因此,前两个排序轴已能较好地反映土壤有机碳与地形和土壤因子间的相关关系。

表3 RDA分析排序轴特征值、土壤有机碳与土壤理化因子的相关系数

图5 土壤有机碳含量、有机碳密度与土壤理化性质的冗余分析Fig.5 Redundancy analysis of soil enzyme activities and physicochemical propertiesSOC:有机碳含量 Soil organic carbon content;SOCD:有机碳密度 Soil organic carbon density;EC:电导率 Electrical conductivity;C:粘粒含量 Clay content;FST:细粉粒含量 Fine silt content;CD:粗粉粒含量 Doarse dust content;FSD:细砂粒含量 Fine sand content;MS:中砂粒含量 Medium sand content;CS:粗砂粒含量 Coarse sand content;VCS:极粗砂粒含量 Very coarse sand content

如图5所示,虚线空心箭头表示土壤环境因子,实线黑色箭头分别表示土壤有机碳含量和土壤有机碳密度。箭头连线的长短表示各指标对模型贡献率的大小,箭头连线越长对模型贡献率越大,反之,则越小;箭头与排序轴的夹角表示相关性的大小,夹角越小,相关性越大;而土壤环境因子箭头连线在土壤有机碳箭头连线上的垂直投影越长 (余弦值越大),其对土壤有机碳的影响越大[36- 37]。可以看出,电导率(EC)、细砂粒(FSD)、粘粒(C)的箭头连线最长,表示电导率、细砂粒和粘粒含量对土壤有机碳差异性有较好的解释,其中,电导率(EC)与土壤有机碳含量(SOC)、粗砂粒与有机碳密度(SOCD)夹角很小且方向一致,呈正相关关系;细砂粒(FSD)与土壤有机碳含量、有机碳密度均呈负相关,但与有机碳密度的相关性不大;从投影长度来看,电导率在土壤有机碳含量、有机碳密度箭头连线上的投影长度最长,表示电导率对土壤有机碳含量、有机碳密度存在明显的正效应,说明电导率是影响土壤有机碳含量及其密度的主导因子,其次,对土壤有机碳含量影响较大的土壤因子有粘粒含量和细砂粒含量;对有机碳密度有较大影响的因子是粗粉粒含量。其余因子中,pH在土壤有机碳含量和有机碳密度箭头连线的延长线上的投影最短,说明pH对土壤有机碳含量和有机碳密度的影响最小。

对环境因子进行蒙特卡洛检验,得到各环境因子解释量的贡献率(表4)。环境因子对有机碳含量和有机碳密度解释量的贡献率排序大小依次为:电导率>粗粉粒>粘粒>pH>细粉粒>中砂粒>细砂粒>极粗砂粒>粗砂粒,其中电导率、粗粉粒和粘粒对土壤有机碳含量及密度的影响达到显著水平(P<0.05),占环境因子总解释量的比例分别为67.4%、16%和7.9%,说明土壤理化因子中的电导率、粗粉粒含量、粘粒含量是影响华北落叶松林土壤有机碳的关键因素。

表4 环境因子贡献率和显著性检验结果

2.4.2单一因子对土壤有机碳含量、有机碳密度影响分析

为了进一步确定单一因子对华北落叶松林土壤有机碳的影响,将上述研究中对土壤有机碳含量及其密度有显著影响的土壤因子使用t-value 双序图进行逐一分析。t-value 双序图可解释华北落叶松林土壤有机碳对环境因子的依赖程度,若某指标箭头连线完全落入实线圆圈内,表示该指标与这一因子呈正相关;若指标箭头连线完全落入虚线圆圈内,则表示该指标与这一因子呈负相关[36]。

图6表示电导率、粗粉粒含量、粘粒含量对有机碳含量和有机碳密度的影响,可以看出有机碳含量与有机碳密度箭头完全落入EC(电导率)实线圈内,表明土壤有机碳、有机碳密度与电导率呈显著正相关,即随着电导率的增加,土壤有机碳含量和有机碳密度均呈现出明显增加的趋势;土壤有机碳密度完全穿过CD(粗粉粒含量),表明土壤有机碳密度与粗粉粒含量呈显著负相关;土壤有机碳含量的箭头未完全落入线圈内,但其大部分在虚线圈内,表明粗粉粒含量的增加将会导致土壤有机碳含量在一定程度上的降低。

土壤有机碳含量、有机碳密度完全落入C(粘粒含量)虚线圈内,表明土壤有机碳含量、有机碳密度与粘粒含量呈显著负相关。

图6 单一关键理化对土壤有机碳影响的t-value检验结果Fig.6 T-value test results for single crucial physicochemical factors influencing soil organic carbon

3 讨论

3.1 海拔梯度对华北落叶松林土壤理化性质的影响

海拔包含了多种环境因子的梯度效应,海拔变化会引起土壤的水热条件及植被发生变化,因而山地土壤的理化性质与海拔高度的变化有密切关系[38]。

六盘山不同海拔华北落叶松林土壤颗粒组成比例大小均为:粉粒>砂粒>粘粒。粉粒兼备了砂粒和粘粒的优点,其含量优势既保证了良好的土壤通透性,又维持了一定的土壤肥力[39]。低海拔处(1900 m)的土壤粒径中粘粒—极细砂粒的颗粒含量相对较多,细砂粒—极粗砂粒的颗粒含量较少;而高海拔(2300 m)处的土壤粒径中,极细砂粒—极粗砂粒的颗粒含量较多,粘粒—粗粉粒的颗粒含量相对较少,说明海拔越高的地区,其土壤平均粒径越大。这是由于高海拔地区的细碎土壤受到强风侵蚀而流失,致使土壤颗粒平均粒径较大[40]。

六盘山华北落叶松林地土壤pH均值范围为6.74—8.19,其最大值出现在海拔1900 m,最小值出现在海拔2300 m,土壤pH随海拔的升高呈先减少后增加的趋势。这可能是由于在海拔1900—2300 m区域的华北落叶松林生长状况良好,地表针叶成分的枯落物较厚,加剧了酸性淋溶过程,使土壤pH逐渐降低[41],但当海拔高度超过2500 m时,森林土壤及其母质的淋溶作用继续发生变化[42],从而导致土壤pH增加;土壤电导率均值范围为45.3—133.42 us/cm,两者在不同海拔上的分异规律性均不明显,其在海拔梯度上的排序均为:2300 m>1900 m>2500 m>2100 m。

3.2 海拔梯度对华北落叶松林土壤有机碳含量和密度的影响

六盘山不同海拔华北落叶松林土壤有机碳含量的变化范围为15.8—35.45 g/kg,均值为23.21 g/kg,低于刘延惠等[17]在六盘山南部调查的华北落叶松林0—45 cm土层的平均有机碳含量为23.17—31.05 g/kg,高于吴建国等[21]在六盘山北部调查的华北落叶松林0—110 cm平均有机碳含量(10.96—16.53 g/kg),这可能与采样时间、采样地点及采样深度有关。不同海拔华北落叶松林0—100 cm土层的土壤平均有机碳密度的变化范围为21.34—42.28 kg/m2,均值为28.87 kg/m2,显著高于我国森林土壤平均碳密度10.78 kg/m2[43],说明华北落叶松林具有巨大的土壤碳截存能力。

研究结果表明,同一海拔高度内,土壤有机碳含量和有机碳密度均随土层深度的增加而逐渐减低,因为土壤有机碳主要来源于地表的枯枝落叶层,且随着土层加深,土壤温度、水分和养分以及微生物活性逐渐下降[44]。随着海拔的升高,土壤有机碳含量及其密度的表聚现象逐渐不明显,这与刘文惠等[45]的研究结果相反,这可能是由于低海拔区域频繁受到人为因素的干扰,使其土壤有机碳的表聚性较为明显[46]。

有研究表明,土壤有机碳含量随海拔的升高而降低[47- 48],也有研究发现,土壤有机碳随海拔升高而增加[49- 51]。而本研究发现,随着海拔高度的增加,土壤有机碳含量及其密度呈先增加后减小趋势。因为在海拔1900—2300 m范围内,随海拔升高,人类活动减弱,湿度增加,华北落叶林的生长状况逐渐转好,凋落物储备量增加,土壤枯枝落叶和根系分泌物较多[52],促进植物凋落物转化为土壤有机质,有利于土壤有机质的积累,因此,土壤有机碳含量及密度随海拔的升高呈增加趋势。但随着海拔的继续增加,低温高湿的环境抑制了土壤微生物的活性,使得土壤有机碳含量及密度随海拔的升高而有所下降[53]。

深层(40—100 cm)土壤有机碳含量及其密度在不同海拔梯度间的变异程度大于表层土壤。通常来讲,表层土壤易受外界环境影响,而本研究中深层土壤有机碳含量及其密度在不同海拔梯度间的波动较大,与程浩等[54]的研究结果相似,具体原因有待进一步研究。从整个土壤剖面来看,土壤有机碳含量及其密度在较低海拔区域(1900—2100 m)的变异程度较大。这可能同样与低海拔地区土壤易受到人类活动频繁地干扰有关[55]。

3.3 华北落叶松林土壤有机碳的主要影响因素

土壤的粒径分布作为影响土壤碳储存的重要机制,对土壤有机碳具有物理保护作用[56]。土壤pH通过影响土壤微生物的活动来影响土壤有机碳的固定和积累[57]。土壤电导率可以表征土壤盐分的多少,而土壤盐分可通过影响微生物的活性,进而影响土壤有机质的分解[58]。土壤理化因子通过影响土壤结构与植被间接影响土壤有机碳的含量与分布,二者息息相关[59- 60]。

冗余分析结果表明,土壤有机碳含量、有机碳密度与电导率呈显著正相关,这与杨昊天等[61]、王鑫等[62]、陈永乐等[63]的研究结果相似。由前面研究可知,2300 m处的土壤有机碳含量最高,同时该区域内的土壤pH值最小,电导率最高。这可能是由于该区域内华北落叶松林的生长状况较好,华北落叶松林在生长和繁殖的过程中,造成较多数目的土壤可溶性离子,从而导致了电导率的增加[64],同时,分泌的有机酸及土壤微生物的相互作用导致土壤pH值下降,进而增加土壤养分含量以及增强有效养分的吸收和利用[65]。电导率对土壤有机碳含量、有机碳密度存在明显的正效应,且解释贡献率达67.4%,说明电导率是影响土壤有机碳含量及其密度的主导因子。

土壤细颗粒(粘粒+粉粒)可以通过影响地上植被组成和生产力来调控有机碳向土壤中的输入量[66],被认为是影响土壤有机碳的关键因子[67- 68],本研究中,土壤有机碳含量、有机碳密度与粗粉粒含量、粘粒含量呈显著负相关,这与王会利等[69]、郝翔翔等[70]的研究结果一致,但通常来讲,土壤有机碳含量与粘粒、粉粒含量呈显著正相关,这是因为高海拔地区受到强风及淋溶作用的影响,导致土壤细颗粒随海拔升高而逐渐降低。但由于华北落叶松林在海拔1900—2300 m的区域内,随着海拔升高,生境适合华北落叶松的生长,导致土壤有机碳沿海拔的升高呈增加趋势,最终表现为土壤有机碳含量及其密度与粘粒、粗粉粒含量呈显著负相关。

4 结论

(1)六盘山华北落叶松林土壤机械组成以粗砂粒为主,细砂粒次之,粘粒含量相对较低。林地土壤呈中性或偏碱性,且除土壤pH外,海拔对其他土壤理化指标的影响均未达显著水平(P>0.05)。

(2)华北落叶松林土壤有机碳含量介于15.80—35.45 g/kg,有机碳密度介于21.34—42.28 kg/m2。随着海拔的升高,土壤有机碳含量及密度均呈先增加后减少的趋势,且其表聚现象逐渐不明显。在高海拔区域,土壤有机碳含量及密度的变异程度较小;而在整个土层,深层土壤有机碳的变异程度大于表层土壤。

(3)土壤理化性质可以解释华北落叶松土壤有机碳的大部分变异,其中电导率、粗粉粒含量、粘粒含量对华北落叶松林土壤有机碳的影响显著(P<0.05),而电导率的贡献率最大,是影响华北落叶松土壤有机碳沿海拔梯度变异的主导因子。

本研究因有限的样地数量设置,且忽略了坡度、坡向等地形因子对土壤有机碳的影响,亦没有考虑林龄、林分密度、林分结构以及凋落物层厚度等林分状况,所以对于综合分析华北落叶松林土壤有机碳沿海拔梯度分异的影响因素方面仍有欠缺。