条件性恐惧提取消退的性别差异*

陈 伟 林小裔 李俊娇 张文曦 孙 楠 郑希付

(1 华南师范大学大脑、认知与教育科学教育部重点实验室;华南师范大学心理学院;华南师范大学心理应用研究中心,广东省心理健康与认知科学重点实验室,广州 510631)

(2 广东第二师范学院教师教育学院,广州 510303)

(3 广州大学教育学院(师范学院),广州 510650)

1 前言

如何有效消除或削弱非适应性恐惧记忆,一直是心理学研究的重要命题之一。目前,关于恐惧记忆的研究主要基于巴甫洛夫条件反射理论,采用条件性恐惧模型,即通过多次匹配条件刺激(conditioned stimulus,CS,中性刺激,如图片、声音、光)与非条件刺激(unconditioned stimulus,US,厌恶刺激,如电击),形成CS-US 联结,从而引发个体对条件刺激的恐惧反应。传统记忆巩固理论认为记忆经过巩固后将不再轻易受到外界刺激的干扰,从而长久地储存在记忆系统中(Nader et al.,2000)。新的记忆再巩固理论观点认为即便记忆已经长时间保持巩固后的稳定状态,经过一定条件的记忆提取后会再次变得不稳定,需要再次巩固的过程(Misanin et al.,1968;Nader et al.,2000)。这一观点得到了恐惧消退药物干预研究的验证,在再巩固过程中通过药物的作用直接或间接抑制蛋白质的重新合成,将有效减少或削弱恐惧反应。如在啮齿动物研究中通过基底外侧杏仁核上注射茴香霉素(蛋白质合成抑制剂)直接阻断蛋白质合成(Eisenberg et al.,2003),在人类被试研究中通过口服心得安(β-去甲肾上腺素受体拮抗剂)以干扰杏仁核肾上腺素的神经活动,进而间接影响蛋白质合成(Dębiec et al.,2011)。然而,药物干预方式在一定程度上存在副作用,并不适合广泛应用于人类的临床治疗之中。于是,研究者们从行为层面提出非侵入性干预方法,即提取消退范式。

Monfils 等人(2009)通过6 组动物实验证实了提取消退行为范式在条件性恐惧消退方面的有效性:相较于接受传统消退训练的小鼠,在单独呈现提取试次CS (不匹配呈现US)后再进行消退训练的小鼠,更多地减少了对CS 的恐惧反应;再者,相比于在再巩固时间窗(10 min~ 6 h)外接受消退训练,再巩固时间窗内(尤其在提取后1 h 内)的消退效果更为显著。对此,研究者认为,提取线索的呈现破坏了原有记忆的稳定性,使其进入到再巩固过程,在这期间的消退训练可以更新原始记忆(Monfils et al.,2009)。这种非侵入性的消退技术具有无毒无害的显著优势,因此也被应用于人类被试的研究中。Schiller 等人(2010)的研究发现,如果在记忆激活后10 分钟到6 小时内进行提取消退训练,可以阻止恐惧记忆的自发恢复,且消退效果至少可以保持一年的时长。相关的神经机制研究发现,提取消退范式在第二天的消退阶段减少了腹内侧前额叶皮层的参与(Schiller et al.,2013)。此外,对蜘蛛恐惧症患者的研究证实,仅有在消退训练前出现提取线索,被试才能表现出杏仁核活动和恐惧行为表达的减少(Bjorkstrand et al.,2016)。国内已有研究肯定了提取消退范式在干预记忆再巩固中的有效性(陈伟等,2018),并且应用于毒瘾记忆研究(Luo et al.,2015;Xue et al.,2012)。有研究发现,相较于传统消退范式,提取消退范式减少了颞下回和背外侧前额叶皮层的参与,同时背外侧前额叶皮层上的前扣带回皮层与颞下回的功能连通性减弱(Li et al.,2019)。

然而提取消退范式的研究目前尚未达成一致的结果。在动物实验中发现,提取消退范式并不能有效地消退恐惧记忆,小鼠在测试阶段表现出续新效应(Chan et al.,2010)。而在对PTSD 小鼠模型的研究中发现,提取消退范式无法阻止中程和久远情境恐惧记忆的自发恢复,也无法改善因创伤性焦虑和社会认知经历引起的长期异常行为(Costanzi et al.,2011)。同时,人类被试研究发现原有的CS-US联结未能被提取消退范式所改写,具体表现为虽然该范式阻止了恐惧反应的自发恢复,但被试仍然被观察到重建效应(Soeter &Kindt,2011)。

对于研究结果不一致的原因,目前的研究主要聚焦于记忆相关因素(memory-related factors)与再激活相关因素(reactivation-related factors)等方面的边界条件探索,其中包括提取时的预期错误(Diaz-Mataix et al.,2013;Sevenster et al.,2013,2014),记忆的新旧程度(Wichert et al.,2011)、记忆强度(Chen,Li,Xu,et al.,2021;Wang et al.,2009)和提取强度(Flavell et al.,2011)等。但目前仍然比较少见关于其他影响因素(如性别变量)的探索。在记忆研究中发现,性别是一个重要变量,男性和女性参与的分子和回路机制相互重叠,但即使男女在记忆任务上的表现相似,两性在神经机制和行为策略上的差异也很明显,研究发现无论是对于雄性大鼠或是雌性大鼠而言,cAMP 依赖蛋白激酶(PKA)及环磷腺苷效应元件结合蛋白(CREB)均是必要的分子机制,但在雄性大鼠的海马中CREB 的激活程度更为强烈(Tronson &Keiser,2019)。此外,海马背侧的脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)对记忆的形成至关重要,但在记忆巩固过程中,BDNF 在雄性小鼠中表达,雌性小鼠中未见表达(Mizuno et al.,2012)。传统消退范式的动物研究发现,相比于雄性大鼠,雌性大鼠在恐惧习得初期产生更少的恐惧反应,但在恐惧消退过程中表现出消退速度更慢的特点(Clark et al.,2019)。因为雌性大鼠比雄性大鼠需要更多的恐惧消退时间来抑制恐惧的自发恢复(Matsuda et al.,2015)。故在相等的恐惧消退时间内,自发恢复效应在女性个体中更容易发生(Fenton et al.,2016)。在恐惧消退的效果保持方面,雌性大鼠的表现更差,这可能是因为雌性比雄性更倾向于采取恐惧回避反应(Voulo &Parsons,2017)。

作为个体差异性研究的重要变量,性别被认为与社会经济地位、婚姻状况等成长背景相联系,从而会影响到个体的观念和行为(Short et al.,2013)。但现有研究甚少涉及提取消退范式的性别差异,因此本研究尝试以性别作为关键变量,重点关注条件性恐惧提取消退范式是否存在性别差异。这有利于进一步验证提取消退范式的有效性,同时在临床应用中进一步澄清提取消退范式的作用对象和范围,为患者提供更加个性化的治疗方案,从而提高提取消退范式的临床适用性和治疗有效性。

2 方法

2.1 被试

被试为69 名在校大学生或研究生,年龄范围在18 至27 岁之间(M

=20.76,SD

=2.08),均为右利手者,视力或矫正视力正常,无色盲色弱,没有躯体疾病和精神障碍病史,近期无感冒症状,并且近半年来没有参加过电击相关实验。被试通过网络问卷的形式自愿报名参加本次实验,在顺利完成3 天实验后能够获得一定的报酬。正式实验开始前,主试向被试详细说明这是一个关于恐惧情绪的研究,实验进行期间被试右手腕部会被实施轻微的电击,其强度经过科学评估并对人体无害。此外在实验过程中被试若感受到任何不适,可以随时自由地选择终止实验。被试所有的个人信息和资料仅作实验用途,并且将被严格保密和封存。充分了解上述情况后同意参加实验的被试需要签署知情同意书,随后填写贝克抑郁自评量表(BDI)和特质焦虑量表(STAI-T)。本实验的被试招募标准与具体操作均通过科研伦理委员会审核。

被试随机接受提取消退训练或传统消退训练,再依据性别变量具体划分为“提取消退男性组”、“提取消退女性组”、“传统消退男性组”和“传统消退女性组”4 个组别。其中,有3 名被试在第一天没有成功习得CS+伴随电击的规律,因此其数据没有被纳入到后续的统计分析之中。故本实验的有效被试为66 人,其中提取消退组35 人(17 名男生),传统消退组31 人(14 名男生)。量表统计结果显示,4 组被试在贝克抑郁自评量表的得分上组间差异不显著,F

(3,65)=0.77,p

> 0.05;且在特质焦虑量表的得分上组间差异同样不显著,F

(3,65)=0.28,p

>0.05。2.2 实验材料

本实验使用单线索刺激作为实验材料,使用两个不同形状和颜色的立体几何图形分别作为条件刺激CS+和CS-,图形均为标准色且亮度一致,背景均为标准白色。条件刺激的呈现持续5000 ms,其中一种图形作为CS+,会以50%的比率伴随轻微电击(US)。另一种图形作为 CS-,始终不会伴随US。为避免实验材料造成被试间影响,实验中会对两种图形进行项目平衡。

参考条件性恐惧模型和Schiller 等人(2010)的设计,本研究以腕部电击(每次持续200 ms)作为非条件刺激(US),以此诱发被试的恐惧反应。具体的电击强度,根据被试在正式实验前的电击强度评定结果来确定。

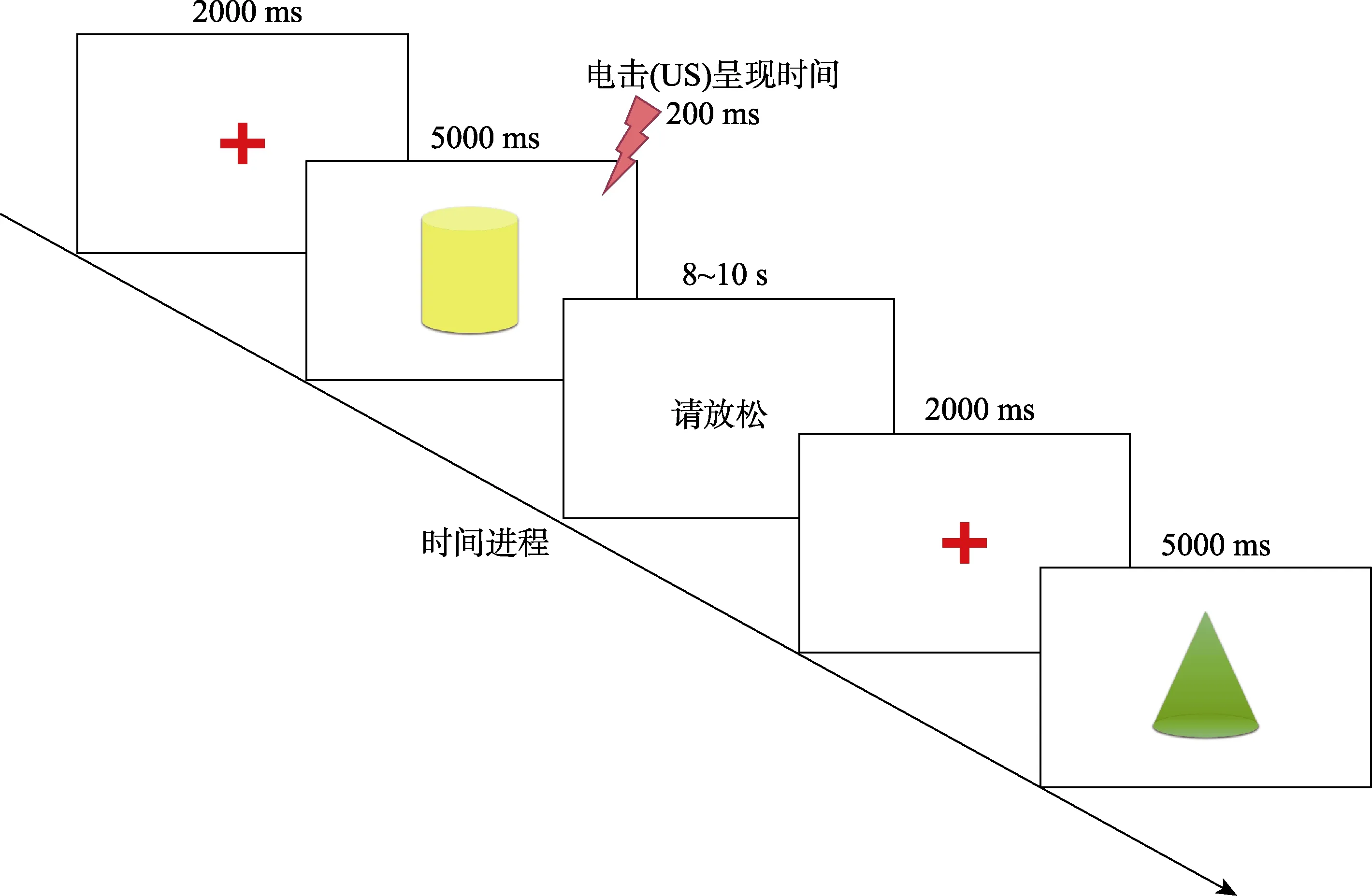

本实验材料均通过E-prime 2.0 进行编程设计,然后呈现在同一个计算机屏幕上。每个试次的呈现顺序为:最先呈现在屏幕中央的是一个红色注视点“+”,持续时间为2000 ms,以此帮助被试将注意力集中在计算机屏幕上;接着呈现时长为5000 ms 的CS+。如果是CS+伴随US 出现的情况,则电击会在CS+消失前200 ms呈现并持续200 ms,随后CS+和US 同时消失。每个试次的间隔时间为8~10s,在此期间屏幕上会出现“请放松”的字样,以此让被试的SCR 值恢复到日常水平。实验刺激呈现过程如图1 所示。

图1 实验刺激呈现示意图

2.3 测量指标

本实验利用Biopac 16 通道生理记录仪(型号MP150)记录被试的皮肤电数值,采样率为500/秒。在3 天的实验过程中,两条内径为4 mm 的Ag/AgCl电极的一端连接在EDA100C 模块上,另一端被缠绕在被试左手无名指与食指的指腹前端。应用生理记录仪自带的软件 AcqKnowledge 4.2,对采集的SCR 值进行离线处理。以CS 呈现前1000 ms 时间窗以内的平均值作为基线,并取CS 呈现后5000 ms时间窗内的最高值,两者的差值即为CS 诱发的原始皮电值。接着,所有被试的皮电数据都需要进行范围校正,将小于0.02 μs 的皮电值记作0,最后将所有数据开方处理,以此降低分布偏度(Boucsein et al.,2012;Pineles et al.,2009)。

2.4 实验程序

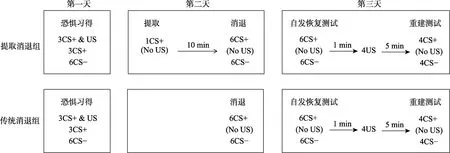

正式实验为期3 天,均在同一实验室进行,以保持外部环境一致。第一天是恐惧习得阶段,第二天是恐惧消退阶段,第三天是恐惧复发测试阶段。在整个实验过程中,被试始终保持右手连接电击仪,左手食指与无名指连接生理记录仪(收集SCR 数值)的状态,且始终不需要做任何按键反应,仅被要求注意屏幕上呈现的刺激变化。具体的实验设计如图2 所示。

图2 实验设计

正式实验前的电击强度评定阶段。在这一阶段,被试需要对电击强度进行评定,确保选择的电击强度达到让人觉得很不舒服但仍然可以忍受的程度。电击强度评定从10 V 开始,上限不超过50 V。每次电击后,被试都需要对电击引起的感受进行等级为0~10 (其中0 为舒服,数值越大不舒服程度越高)的评分。以等级8 (极度不舒服但仍能忍受)作为评定标准来确定被试在整个实验过程中接受的电击强度,并不再修改。

第一天为恐惧习得阶段。在这一阶段,CS+和CS-各分别随机呈现6 次(CS+和CS-不会连续呈现3 次及以上),其中 CS+伴随电击的比率为 50%,CS-始终不伴随电击。要求被试观察并报告图片与电击之间的配对规律。

第二天为提取消退阶段。参考前人记忆激活的方法(Schiller et al.,2010),提取消退组的被试先接受一个不伴随电击的CS+提取。然后被试休息10分钟,在此期间观看中性视频。而后开始进行消退训练,即向被试随机呈现均不伴随电击的6 个CS+和6 个CS-,以此消退恐惧反应。传统消退组被试则不需要接受记忆提取,直接开始消退训练。

第三天为恐惧复发测试阶段。首先进行恐惧记忆自发恢复测试,即随机呈现均不伴随电击的6 个CS+和6 个CS-,再次消退被试的恐惧反应。自发恢复测试结束后,被试休息1 分钟,然后开始接受恐惧记忆重建测试。即在无预警的情况下,被试连续接受4 次电击,每次电击的呈现时间为200 ms,间隔时间为1000 ms。休息5 分钟后,被试再一次进行消退训练,即随机呈现均不伴随电击的4 个CS+和4 个CS-。

3 实验结果

在第一天的恐惧习得阶段,2 (刺激类型:CS+,CS-) × 6 (试次) × 4 (组别)的重复测量方差分析结果显示,刺激类型的主效应极其显著,F

(1,61)=36.76,p

< 0.001,偏η=0.38;试次主效应不显著,F

(5,57)=1.43,p

=0.21;刺激类型和试次的交互作用显著,F

(5,57)=5.27,p

< 0.001,偏η=0.32,说明随着条件性恐惧习得时间的推进,被试对CS+和CS-的规律认识发生显著变化。刺激类型、试次和组别三者的交互作用不显著,F

(15,177)=0.83,p

=0.65;刺激类型和组别的交互作用不显著,F

(3,61)=1.52,p

=0.22;试次和组别交互作用不显著,F

(15,177)=0.62,p

=0.86;组别效应不显著,F

(3,61)=0.88,p

=0.46。这说明4 组被试在对CS+和CS-的恐惧反应,以及习得水平上没有存在显著差异。分别对每组习得阶段后半部分(最后3 个试次SCR 平均值)的CS+和CS-进行配对样本t

检验。结果显示:提取消退组男性被试的差异显著,t

(15)=4.51,p

< 0.001,d

=0.28;提取消退组女性被试的差异显著,t

(17)=3.17,p

=0.006,d

=0.20;传统消退组男性被试的差异显著,t

(13)=2.18,p

=0.049,d

=0.13;传统消退组女性被试的差异显著,t

(16)=5.23,p

< 0.001,d

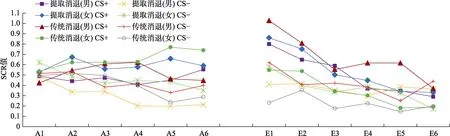

=0.41。这说明4 组被试在第一天的实验中都成功习得恐惧,建立了CS-US 联结。习得阶段4 组被试的SCR 值变化如图3 所示。

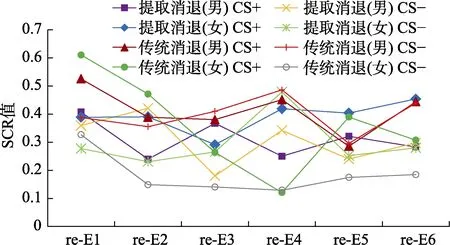

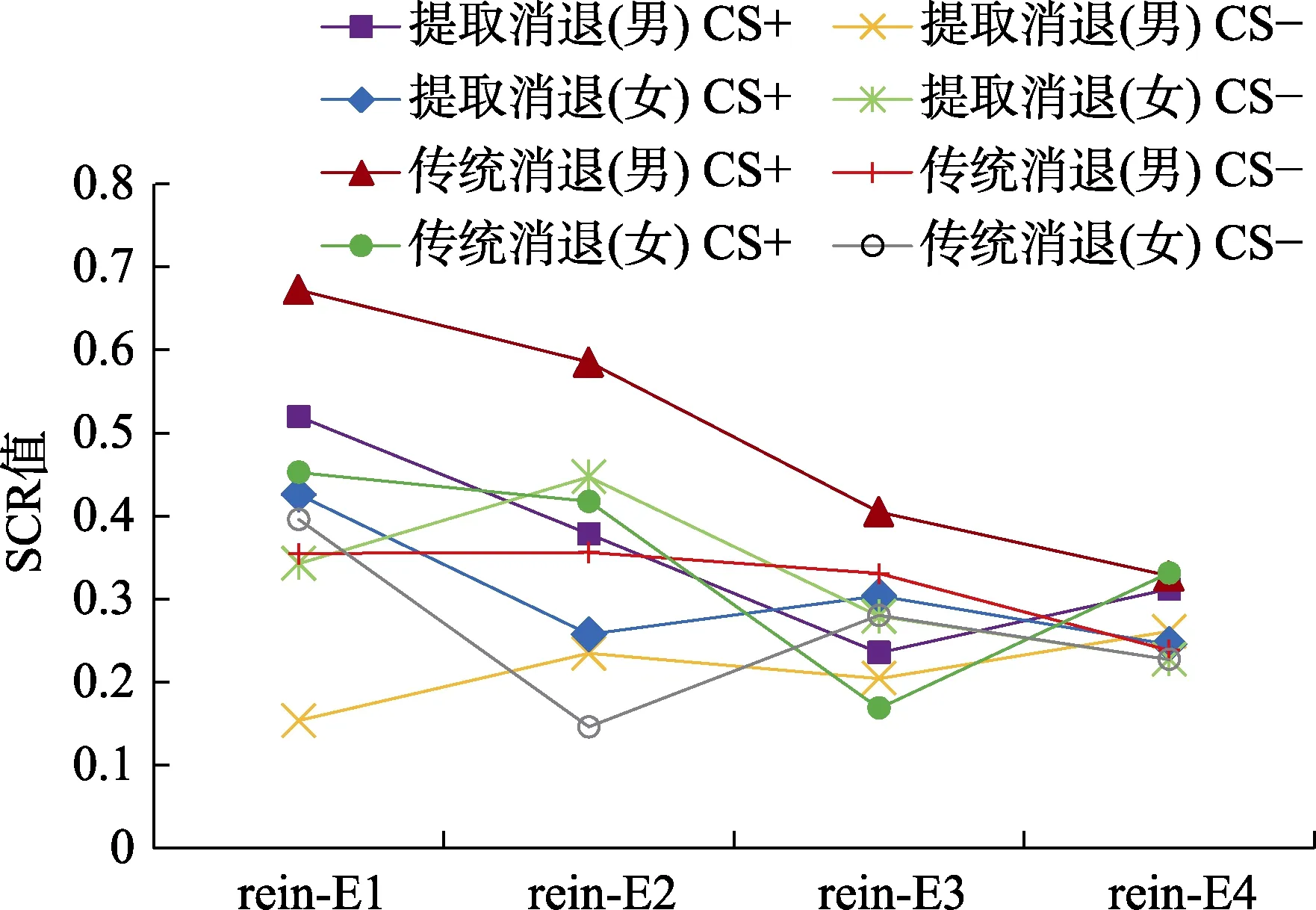

图3 习得、消退阶段各组SCR 值的变化

在第二天的恐惧消退阶段,2 (刺激类型:CS+,CS-) × 6 (试次) × 4 (组别)的重复测量方差分析结果显示,刺激类型的主效应显著,F

(1,60)=41.22,p

< 0.001,偏η=

0.41;试次的主效应显著,F

(5,56)=8.87,p

< 0.001,偏η=0.44;刺激类型和试次的交互作用显著,F

(5,56)=7.15,p

< 0.001,偏η=0.39。这再次验证了被试在第一天的实验中习得了CS-US 联结规律。刺激类型、试次和组别三者的交互作用不显著,F

(15,174)=0.96,p

=0.51;刺激类型和组别的交互作用不显著,F

(3,60)=0.35,p

=0.79;试次和组别交互作用不显著,F

(15,174)=1.25,p

=0.24;组别效应不显著,F

(3,60)=1.95,p

=0.13,说明4 组被试对CS+和CS-的恐惧反应没有显著差异。分别对4 组被试消退阶段中最后一个试次的CS+与CS-进行配对样本t

检验。结果显示:提取消退组男性被试的差异不显著,t

(16)=-0.65,p

=0.53;提取消退组女性被试的差异不显著,t

(17)=1.78,p

=0.09;传统消退组男性被试的差异不显著,t

(13)=-0.80,p

=0.44;传统消退组女性被试差异不显著,t

(16)=-0.09,p

=0.93。4 组被试对最后一个CS+和CS-的恐惧反应均表现为差异不显著,说明4 组被试都成功消退了恐惧。消退阶段4 组被试的SCR 值变化如图3 所示。在第三天的自发恢复测试阶段,4 组被试的SCR 值变化如图4 所示。根据Schiller 等人(2010)的计算方法,条件性恐惧记忆自发恢复的指标表示为第二天消退阶段最后一个试次的SCR 数值与第三天自发恢复阶段第一个试次的SCR 差值。因此,我们选取了这两个关键试次的SCR 值,进行2 (刺激类型:CS+,CS-) × 2 (试次) × 4 (组别)的重复测量方差分析。结果显示,试次和刺激类型的交互作用边缘显著,F

(1,60)=3.98,p

=0.05,偏η=0.06;刺激类型、试次和组别三者的交互作用不显著,F

(3,60)=1.07,p

=0.37。

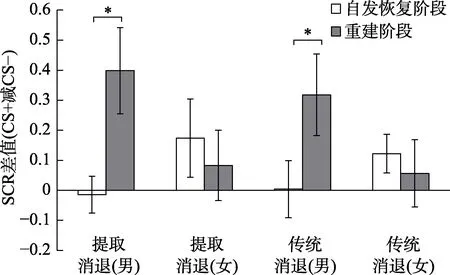

图4 自发恢复测试阶段各组SCR 值的变化

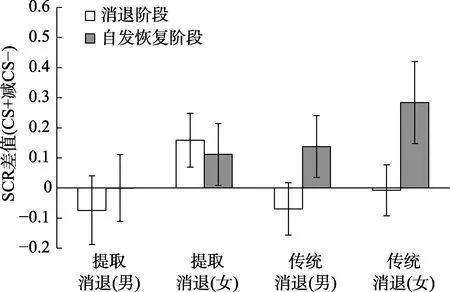

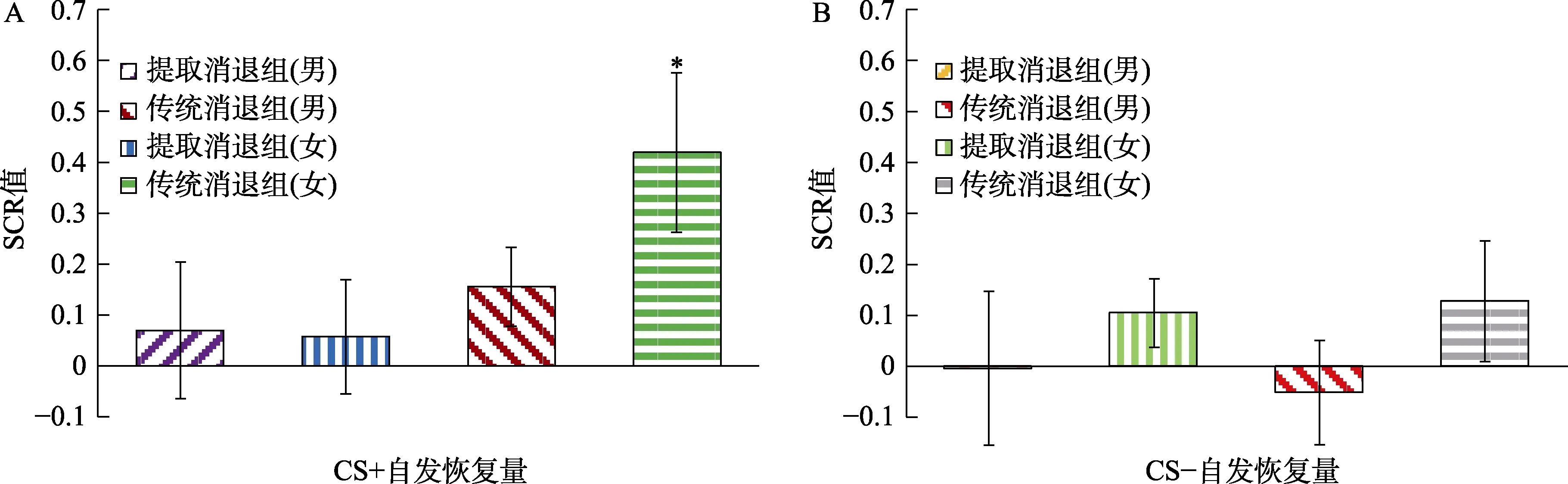

分别对4 组被试在第三天自发恢复阶段的第一个试次与第二天消退阶段的最后一个试次进行配对样本t

检验。结果同样显示,4 组被试均无显著差异,如图5 所示。进一步分离刺激类型,单独对CS+进行配对样本t

检验,发现提取消退组男性被试差异不显著,t

(14)=1.55,p

=0.14;提取消退组女性被试差异不显著,t

(17)=0.51,p

=0.62;传统消退组男性被试差异不显著,t

(13)=2.00,p

=0.07;传统消退组女性被试差异显著,t

(16)=2.68,p

=0.02,d

=0.42,如图6-A 所示。这说明,只有接受传统消退训练的女性被试在恐惧自发恢复阶段出现了对CS+的恐惧反应升高,而其余3 组被试都抑制了恐惧反应的自发恢复。单独对CS-进行配对样本t

检验,发现提取消退组男性被试差异不显著,t

(16)=-0.03,p

=0.98;提取消退组女性被试差异不显著,t

(17)=1.56,p

=0.14;传统消退组男性被试差异不显著,t

(13)=-0.50,p

=0.62;传统消退组女性被试差异不显著,t

(16)=1.08,p

=0.30,如图6-B 所示。

图5 各组在消退阶段最后一个试次与自发恢复阶段第一个试次的CS+与CS-的差异量(mdSCR)

图6 各组在恐惧自发恢复量上的对比。A 各组在恐惧自发恢复量上的CS+对比;B 各组在恐惧自发恢复量上的CS-对比。结果显示只有传统消退女性被试出现自发恢复前后CS+皮肤电反应值的显著差异。

此外,为了比较提取消退范式和传统消退范式在自发恢复方面是否存在差异,我们将提取消退组的男性被试和女性被试合并,传统消退组的男性被试和女性被试合并。首先进行2 (刺激类型:CS+,CS-) × 2 (试次) × 2 (组别)的重复测量方差分析,结果显示三者的交互作用不显著,F

(1,62)=2.33,p

=0.13。结合前面对性别差异统计结果,男女对CS+与CS-自发恢复量的不同可能会影响两种范式间效应的差异。因此,我们分别对提取消退组和传统消退组在两个关键试次上的CS+皮肤电反应进行配对样本t

检验。结果为提取消退范式差异不显著,t

(32)=1.39,p

=0.18;传统消退范式差异显著,t

(30)=3.18,p

=0.003,d

=0.30,如图7 所示。对CS-皮肤电反应进行相应配对样本t

检验分析,结果为提取消退范式差异不显著,t

(34)=0.64,p

=0.53;传统消退范式差异不显著,t

(30)=0.58,p

=0.56。这一结果说明,接受提取消退训练的被试,没有出现恐惧自发恢复现象;而接受传统消退训练的被试,出现了恐惧自发恢复。这进一步验证了提取消退在抑制恐惧复发的效果上优于传统消退。

图7 提取消退范式与传统消退范式在CS+以及CS-的恐惧自发恢复量上作对比。结果显示采用提取消退范式的被试出现自发恢复前后CS+皮肤电反应值的显著差异。

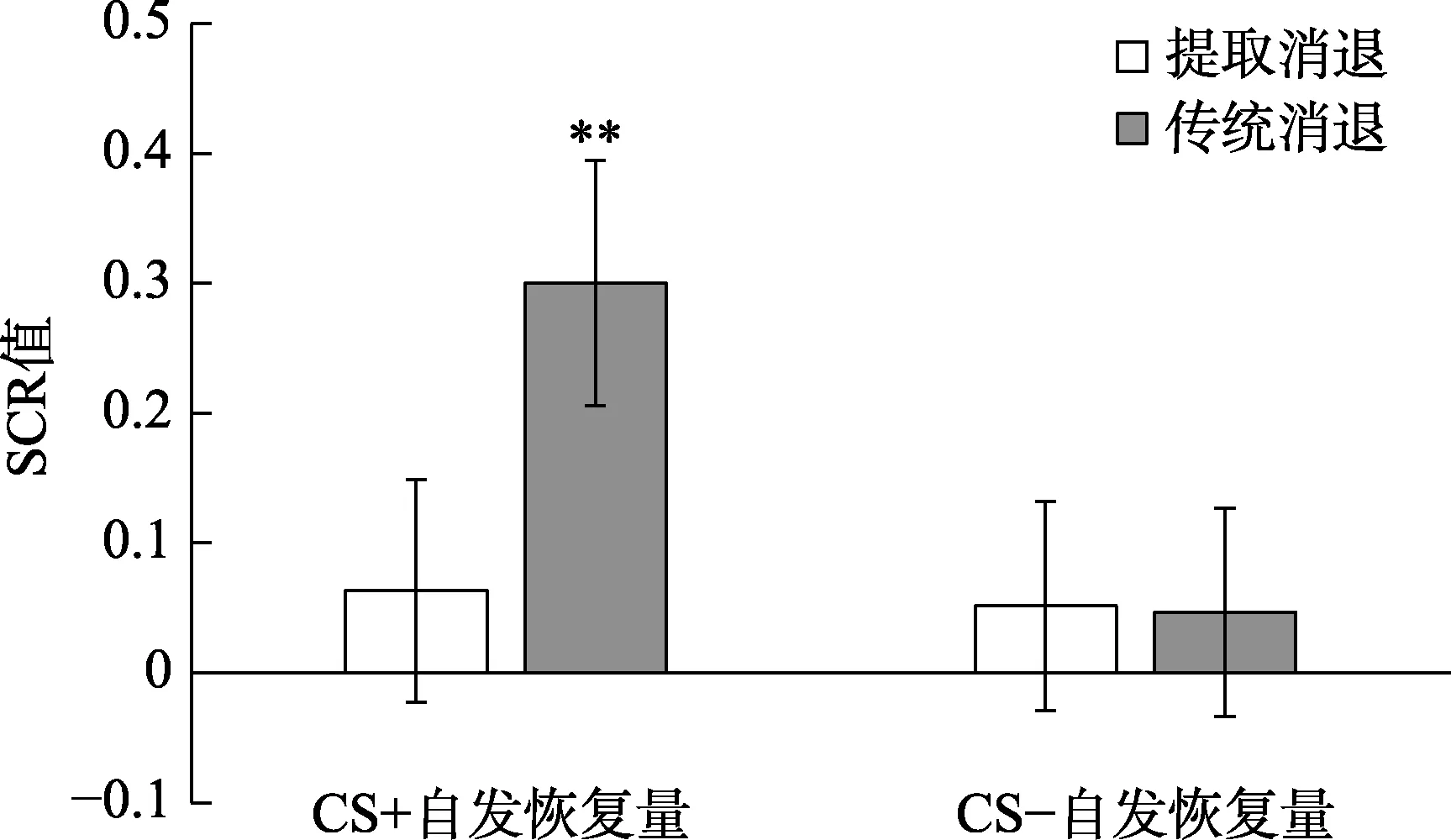

在第三天的恐惧重建测试阶段,4 组被试的SCR 值变化如图8 所示。根据Schiller 等人(2010)的计算方法,恐惧记忆重建的指标为第三天自发恢复阶段最后一个试次的SCR 值与恐惧重建(连续呈现4 个无预警的US)后第一个试次的SCR 差值。因此,我们选取了上述两个关键试次的SCR 值,进行2 (刺激类型:CS+,CS-) × 2 (试次) × 4 (组别)的重复测量方差分析。结果显示,试次和刺激类型的交互作用边缘显著,F

(1,61)=3.84,p

=0.055,偏η=0.06;刺激类型、试次和组别三者的交互作用显著,F

(3,61)=3.14,p

=0.03,偏η=0.13。这说明4 组被试在恐惧重建中对CS+和CS-的恐惧反应存在显著差异。

图8 重建后各组SCR 值的变化

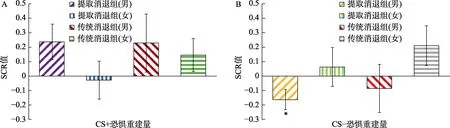

分别对4 组被试在重建后的第一个试次与自发恢复的最后一个试次进行配对样本t

检验。结果显示,提取消退组男性被试差异显著,t

(15)=2.82,p

=0.01,d=

0.45;提取消退组女性被试差异不显著,t

(17)=-0.55,p

=0.59;传统消退组男性被试差异显著,t

(13)=2.15,p

=0.049,d

=0.31;传统消退组女性被试差异不显著,t

(16)=-0.48,p

=0.64,如图9 所示。这说明接受提取消退训练或传统消退训练的男性被试都出现了恐惧重建效应,而女性被试都没有出现恐惧重建效应。进一步分离刺激类型,单独对CS+进行配对样本t

检验发现,4 组被试均无显著差异,如图10-A 所示。单独对CS-进行配对样本t

检验,发现提取消退组男性被试差异显著,t

(15)=-2.32,p

=0.04,d

=-0.16;提取消退组女性被试差异不显著,t

(17)=0.47,p

=0.65;传统消退组男性被试差异不显著,t

(13)=-0.51,p

=0.62;传统消退组女性被试差异不显著,t

(16)=1.54,p

=0.14,如图10-B 所示。这说明虽然接受提取消退训练或传统消退训练的男性被试都出现了恐惧重建效应,但不同的是接受提取消退的男性被试还出现了重建后CS-的皮肤电反应值降低的现象。

图9 各组在自发恢复阶段最后一个试次与重建阶段第一个试次的CS+与CS-的差异量(mdSCR)。结果显示提取消退以及传统消退的男性被试重建后的SCR 差值显著大于重建前的SCR 差值。

图10 各组在恐惧重建量上的对比。A 各组在恐惧重建量上的CS+对比;B 各组在恐惧重建量上的CS-对比。结果显示只有提取消退男性被试出现恐惧重建前后CS-皮肤电反应值的显著差异。

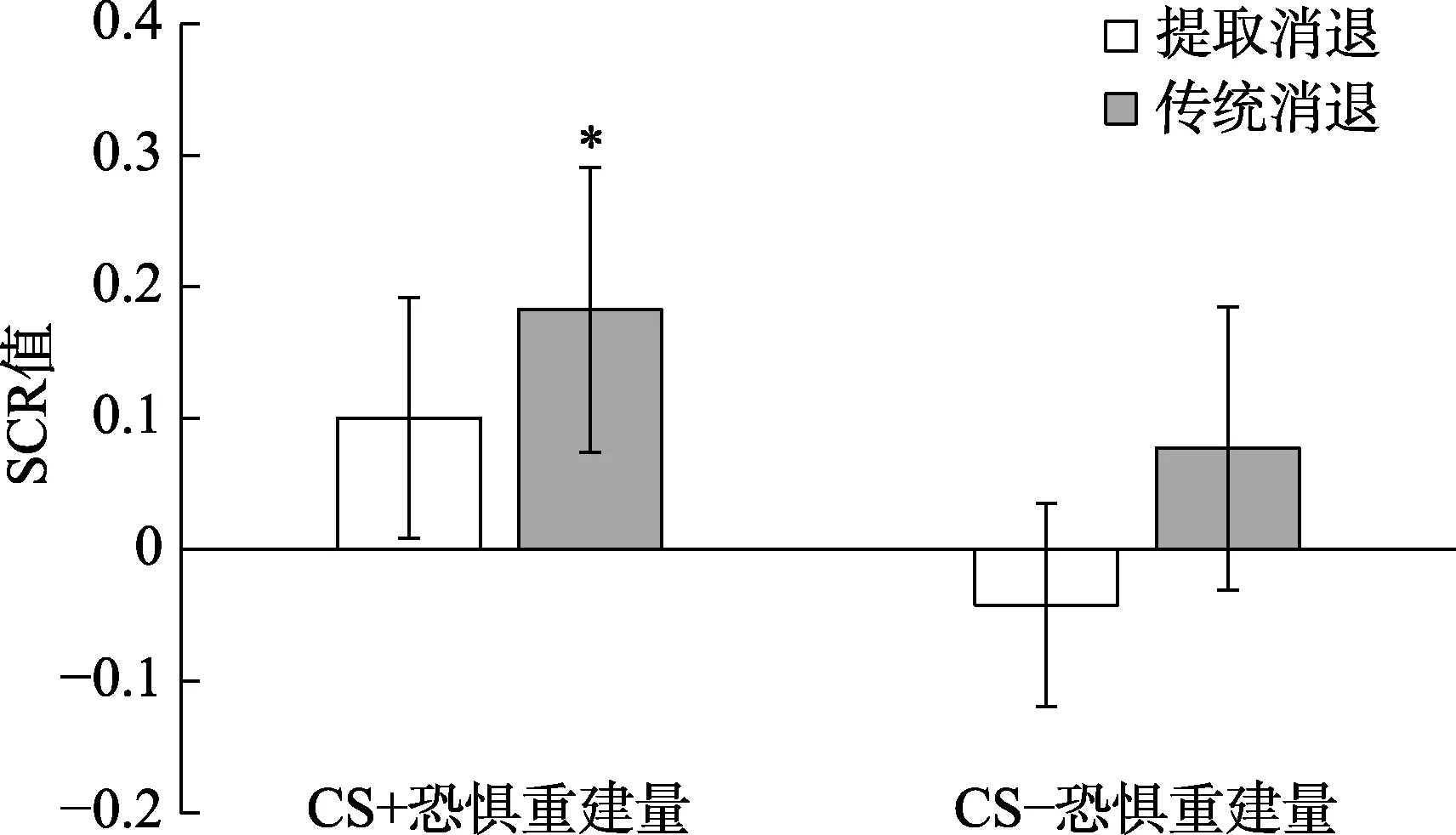

此外,为了比较提取消退范式和传统消退范式在重建方面是否存在差异,我们将提取消退组的男性被试和女性被试合并,传统消退组的男性被试和女性被试合并。首先进行2 (刺激类型:CS+,CS-) ×2 (试次) × 2 (组别)的重复测量方差分析,结果显示三者的交互作用不显著,F

(1,63)=0.12,p

=0.73。结合前面对性别差异统计结果,男女对CS+与CS-恐惧重建量的不同可能会影响两种范式间效应的差异。因此,我们分别对提取消退组和传统消退组在两个关键试次上的CS+皮肤电反应进行配对样本t

检验。结果为提取消退范式差异不显著,t

(34)=1.10,p

=0.15;传统消退范式差异边缘显著,t

(30)=1.69,p

=0.05,d

=0.30,如图11 所示。对CS-皮肤电反应进行相应配对样本t

检验分析,结果为提取消退范式差异不显著,t

(33)=-0.54,p

=0.59;传统消退范式差异不显著,t

(30)=0.72,p

=0.48。这说明,接受传统消退训练的被试,出现了恐惧重建效应。再一次证明了提取消退范式优于传统消退范式。

图11 提取消退范式与传统消退范式在CS+以及CS-的恐惧重建量上作对比。结果显示采用提取消退范式的被试出现恐惧重建前后CS+皮肤电反应值的显著差异。

4 讨论

本研究通过分离性别变量,形成恐惧消退效果考察的4 种情况:接受提取消退训练的男性被试组和女性被试组、接受传统消退训练的男性被试组和女性被试组,比较4 种条件下条件性恐惧记忆的消退效果。结果发现,当4 组被试习得并消退了同等程度的恐惧记忆后,在自发恢复测试中,接受传统消退训练的女性被试组出现了恐惧的自发恢复,其余3 组则没有出现自发恢复;在重建测试中,接受提取消退训练或传统消退训练的男性被试均出现了恐惧记忆的重建效应,且提取消退训练的男性被试出现了恐惧重建后CS-皮肤电反应降低的现象,女性被试组均没有出现重建效应。整体而言,传统消退范式组出现恐惧记忆的自发恢复及重建效应,提取消退范式则有效抑制了恐惧记忆的自发恢复及重建效应。

4.1 提取消退训练对女性的恐惧消退效果更佳

在恐惧记忆自发恢复测试阶段,我们观察到接受提取消退训练的所有被试都成功抑制了恐惧的自发恢复。然而在恐惧重建测试中,女性被试抑制了恐惧重建效应,男性被试则表现出恐惧重建。这一结论目前为止在以往的研究中几乎未曾提及。尽管很多研究表明性别以及性激素对恐惧和压力引发的生理反应以及相关大脑区域激活都有影响,但在提取消退效果研究中很少有研究者将性别考虑在内(Peyrot et al.,2020)。以往关于压力影响恐惧消退效果的研究发现存在着性别差异,急性且不可避免的压力会加剧男性的即时恐惧反应,而相同的应激源则会削弱女性的恐惧表达(Waddell et al.,2008)。在习得恐惧后暴露在压力环境中,男性会表现出恐惧消退效果减弱的特点(Bentz et al.,2013)。关于长期压力的研究发现,长期压力同样会削弱男性恐惧消退的效果,但会降低女性的恐惧习得水平(Baran et al.,2009)。从神经机制层面,性别差异、压力水平等因素会作用于内侧前额叶皮层树突的形状,从而影响恐惧的习得与消退(Farrell et al.,2013)。因此我们认为4 个无预警的US 可能会让男性暂时处于急性应激状态,体内的激素水平发生变化。又因为男性对恐惧条件刺激会表现出更强的即时恐惧反应(Clark et al.,2019),所以两者的共同作用或许是诱发重建效应的原因。从进化心理学的角度来看,男性表现出来的重建效应是具有适应性的,这意味着在对周围环境逐渐放松警惕的情况下,相较于女性,男性依然保持对潜在威胁的高度敏感,从而保卫家族,增加生存机会。而女性被试没有出现恐惧重建效应,这与以往认为女性更难以消退恐惧的结论相反(杨勇 等,2020)。但前人的研究发现,消退过程中出现的性别差异与性激素有关,其中处于月经初期的女性(高雌性激素水平)比处于月经中期的女性(低雌性激素水平)表现出更好的恐惧消退效果(Milad et al.,2006)。对此,我们认为与前人研究结果不相一致的原因,可能与被试的雌性激素水平相关,后续将考虑被试的激素水平进行分组研究。

总而言之,提取消退范式对于女性而言,是一种行之有效的干预方式,可以帮助女性顺利地进行恐惧消退,抑制恐惧的自发恢复和重建。因此,本研究证实了提取消退范式在临床治疗中的有效性,并进一步澄清了其作用对象和范围,即目前的提取消退范式对于女性是有效的恐惧消退方法,但需要不断探索以提高其对男性的恐惧消退效果。

4.2 传统消退训练在不同复发测试中出现了不同的性别差异

本研究发现接受传统消退训练的被试在恐惧记忆自发恢复测试阶段出现了显著的性别差异,即女性被试出现恐惧自发恢复效应,而男性被试抑制了恐惧的自发恢复。这一结果与以往的研究基本一致。前人的研究发现,女性更容易出现恐惧的自发恢复效应(Fenton et al.,2016)。因为随着时间推移,男性会表现出恐惧消退速度更快的特点(Clark et al.,2019),这意味着与男性相比,女性为了抑制恐惧的自发恢复,需要花费更长的消退时间(Matsuda et al.,2015)。因此,本研究佐证了恐惧消退过程中女性“难消退”的观点。但有些研究认为,只有在考虑了女性的雌二醇水平后,恐惧消退过程才会出现性别差异,其中雌二醇水平低的女性被试表现出更少的恐惧消退(Milad et al.,2010)。从被试皮肤电数据的描述性统计结果可以看到,传统消退组内女性(M

=0.36,SD

=0.16)的个体差异较为明显,因此我们认为在后续的研究中可以考虑以雌性激素水平的高低对女性被试进行再分组,探究雌二醇和黄体酮是否单独或共同作用于恐惧的自发恢复。而在恐惧重建测试阶段出现了与自发恢复相反的性别差异结果,我们发现男性被试出现恐惧重建现象,女性被试无恐惧重建。这一结果与提取消退范式的结果相似。此外,从重建后第一个试次CS+和CS-的SCR 平均值(M

=0.45,M

=0.40)来看,女性被试表现出恐惧泛化的趋势。虽然这与先前的研究存在差异,但根据前人的研究(Day et al.,2016),我们认为女性被试出现恐惧泛化趋势的原因可能是在重建测试前经历了4 个无预警的US,女性对安全信号CS-产生了怀疑,不确定CS-是否也会伴随电击,从而将CS-视作可能预示威胁的刺激,并采取了更加广泛的防御反应。此外,虽然目前很少有研究对恐惧自发恢复与恐惧重建测试这两类恐惧返回测试指标进行对比,但在我们研究中性别差异在两个指标中显现的差异模式并不完全相同,未来可以对这两种指标体现的内在机理差异方面进行进一步研究。4.3 提取消退范式的整体消退效果优于传统消退范式

本研究的统计结果支持了提取消退范式的恐惧消退效果优于传统消退范式这一观点。具体表现为:在条件性恐惧自发恢复测试阶段,所有接受提取消退训练的被试,都能有效地抑制恐惧的自发恢复,而接受传统消退训练的被试出现了恐惧的自发恢复;在重建测试中,接受传统消退训练的被试表现出更为显著的恐惧重建效应。这与前人的研究结果一致,在再巩固时间窗(10 min~ 6 h)内进行提取消退训练,能够有效抑制恐惧的自发恢复和重建效应(Bjorkstrand et al.,2016;Schiller et al.,2010;Chen,Li,Zhang,et al.,2021)。值得一提的是虽然在恐惧重建测试中男性被试无论是用提取消退干预还是传统消退干预都表现出了一定程度上的恐惧重建效应,但在拆分刺激类型分析时发现,相比接受了传统消退干预的男性被试,接受了提取消退干预的男性被试显著降低了重建后CS-的皮肤电反应值。这种现象可以理解为增加了CS+(恐惧刺激)与CS-(安全刺激)的辨别度,即防止恐惧泛化,从侧面显示出了提取消退范式相比传统消退范式的优势。本研究并没有专门测量恐惧的泛化程度,但结合前面提及的传统消退女性被试体现出的恐惧泛化趋势,关于提取消退范式性别差异研究除了关注恐惧返回效果差异之外,未来还需进一步关注恐惧泛化效果差异。

然而,部分学者对提取消退范式的有效性提出了质疑。在他们的研究中,无论是动物实验或是人类研究,提取消退训练都不能有效地阻止恐惧复发(Chan et al.,2010;Costanzi et al.,2011;Kindt &Soeter,2013;Soeter &Kindt,2011)。对此,我们认为前人的研究都是以消退方式作为组间变量进行实验设计和统计分析的,而忽略了性别变量。所以造成研究结果不一致的原因可能是两种消退范式均存在性别差异,当进行整体分析时,提取消退范式可能会因消退效果的性别差异而影响整体效果,最终表现为不能阻止恐惧复发。Zuccolo 和Hunziker(2019)在综述可能影响提取消退范式抑制恐惧返回效果相关的边界条件以及变量中提到,提取消退效果是否显现可能和每个被试自身的特性有关系,在以往条件性恐惧相关个体差异研究中可以推断,遗传因素、人口统计学以及精神病学因素都会影响条件性恐惧习得、消退和复发(Zuccolo &Hunziker,2019)。基于记忆再巩固的提取消退范式作为一种纯行为的干预范式,其抑制恐惧返回效果优于传统消退,这为开发一种革命性的情绪记忆障碍治疗方法开辟了道路,但其临床转化过程也面临着一系列的挑战(陈伟 等,2020)。在利用记忆再巩固抹除或修改适应不良记忆(如病理性恐惧、焦虑、物质成瘾记忆等)的研究邻域中,性别、年龄、健康被试与临床被试对比等个体差异的比较研究显得更为重要,这将为优化提取消退范式在临床人群的应用转化上提供启发(Kuijer et al.,2020)。

4.4 总结与展望

作为创新性的尝试,本研究证实了性别差异是恐惧记忆提取消退范式研究中的一个重要变量。未来可以进一步考虑从神经机制方面展开研究。目前已知在恐惧消退过程中,性别差异与杏仁核、内侧前额叶和海马体等脑区相关(Bruce et al.,2012;Courtin et al.,2014;Koss et al.,2014;Velasco et al.,2019),后续研究可以考虑在恐惧提取消退过程中,这些脑区的活动是否会因性别差异而有所不同。此外,从性激素这一角度出发,可以探究男性和女性在不同的激素状态下,恐惧习得与提取消退过程是否会表现出不同的行为反应。在荷尔蒙影响和神经回路发育方面的性别差异会导致男性和女性在恐惧相关神经回路和优先存储或检索的信息存在偏差(Tronson &Keiser,2019)。特别地,在探究雌性激素(如雌二醇、黄体酮等)对女性恐惧消退效果的影响时,可以考虑这些激素是否单独或共同发挥作用。再者,未来关于记忆再巩固边界条件的研究也可以考虑将性别差异作为一个变量进行探讨,这或许能为一些结论不一致的研究提供新的解释和思考方向。