大学新生抑郁症状及其生命态度相关性研究

——以温州M高校为例

■ 薛彬鹏,戴哲茹,郑节霞

(温州大学,浙江 温州 325035)

随着社会快速发展和不断转型,现代性发展中呈现的各类“亚健康”状态不断影响着人民的生活质量,随着健康理念的扩大,人民群众对心理健康问题的不断重视,心理健康成为全民健康的一个重要内容。大学生作为时代发展的重要人才力量,大学生的心理健康问题也逐渐成为舆论关注的焦点话题。抑郁是大学生群体中常见的情绪体验和心理障碍疾病。越来越多的研究发现,被“抑郁情绪”困扰和在相关量表上呈现“抑郁状态”的大学生群体不断扩大[1]。对大学新生的研究方面,不同学科大学新生抑郁检出率不同;大学新生抑郁发生与原生家庭的过度保护和父母角色缺失有关,成长环境是大学生发生抑郁的主要原因[2]。而专业认可度低、学业压力大、人际关系不融洽和个人生理状况是大学新生呈现抑郁的主要现实性原因[3]。

目前对大学生自杀的数量的统计暂无官方的全国性数据,但大学生自杀现象折射的大学生生命态度、存在意识、生命认识等问题引起了研究者的注意。人生意义帮助人们组织和解释经验,发现生命中的重要事物,指引人们充分利用有限的精力,以获得人生的满足感和对自我的超越感[4]。人生意义是身心健康和生活质量的重要促进因素,与疲劳、疼痛、抑郁、焦虑等生理心理症状显著负相关[5]。生命态度与个人自我的感受、他人的关系、情境世界的关系高度密切,理想、生命自主、爱与关怀、存在感、死亡态度、生命经验是生命态度的六个维度[6]。大学新生的人生意义和体验与学生的无聊倾向、抑郁呈现明显的负相关,抑郁症状对新生的意义的体验和意义的寻求具有交互效应[7]。

综上研究,抑郁是影响大学生心理健康的重要心理障碍,抑郁作为一种自我体验对大学生的生命态度产生影响。那么,对于刚迈入大学校园的大一新生这一群体,在心理测量上表现有抑郁症状的学生是否比没有抑郁症状的学生有更为消极的生命态度?其抑郁水平及其对于生命的态度会呈现怎么样的关系?本研究提出以下假设:不同抑郁水平的学生在对待生命的态度上存在差异;抑郁水平的高低和生命态度的积极程度存在相关性。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究选取温州地区M高校全体大一新生(本专科新生、专升本新生)为被试对象。共发放问卷364份,获得有效问卷354份,年龄分布在17~24岁;其中男性129人(36.44%),女性225人(63.56%);城市城镇居住地133人(37.57%);农村居住地221人(62.43%)。

(二)测量工具

(1)贝克抑郁量表-Ⅱ。本研究采用贝克抑郁量表第二版(BDI-Ⅱ)测量M高校大一新生的抑郁现状。BDI-Ⅱ量表包含21个条目,各条目按0—3级评分,量表总得分范围0—63分。依据原量表对抑郁症状得分划分界限:小于13分为无抑郁症状,14—19分为呈现轻度抑郁,20—28分为呈现现中度抑郁,大于等于29分为重度抑郁。本研究以大于13分为划界值,判定为有抑郁症状。该量表内部一致性系数(Cronbach α)为0.94,量表的信度、效度良好。

(2)生命态度量表。生命态度量表由台湾地区慈济大学学者谢曼盈编制,共70个条目,分为三个维度、六个层面,每个层面有10个条目。三个维度分别是自我投入维度(理想、生命自主和存在感3个层面)、情境维度(死亡态度和生命经验2个层面)及爱与关怀维度(爱与关怀层面)。所有条目采用7-point Likert scale评分法,从“完全不同意”到“完全同意”记为1-7分,所得总分越高,说明生命态度越正向、积极,反之则呈现消极的生命态度。该量表的内部一致性系数为0.946,各分量表信度分别为0.917、0.843、0.801,该量表信度较好。

(三)质量控制

由M高校心理教师担任主试,经过培训的应用心理学、精神医学专业学生担任调查助理。问卷的收集遵从社会研究方法和心理学的伦理进行,在调查前,所有被试需阅读普查须知,告知被测试者测试流程和相关注意事项,告知被试者保密原则。

(四)统计方法

调查完成后,对调查问卷进行编码转录,然后采用Excel软件建立数据集,采用SPSS22软件进行统计描述和两样本t检验及相关分析;以生命态度为因变量,控制年龄、性别、生源地、家庭经济、家庭结构、寄养经历等协变量后,对生命态度得分进行多因素Logistic回归分析,检验水准以ɑ<0.05为显著。

二、结果与分析

(一)不同新生群体的抑郁程度

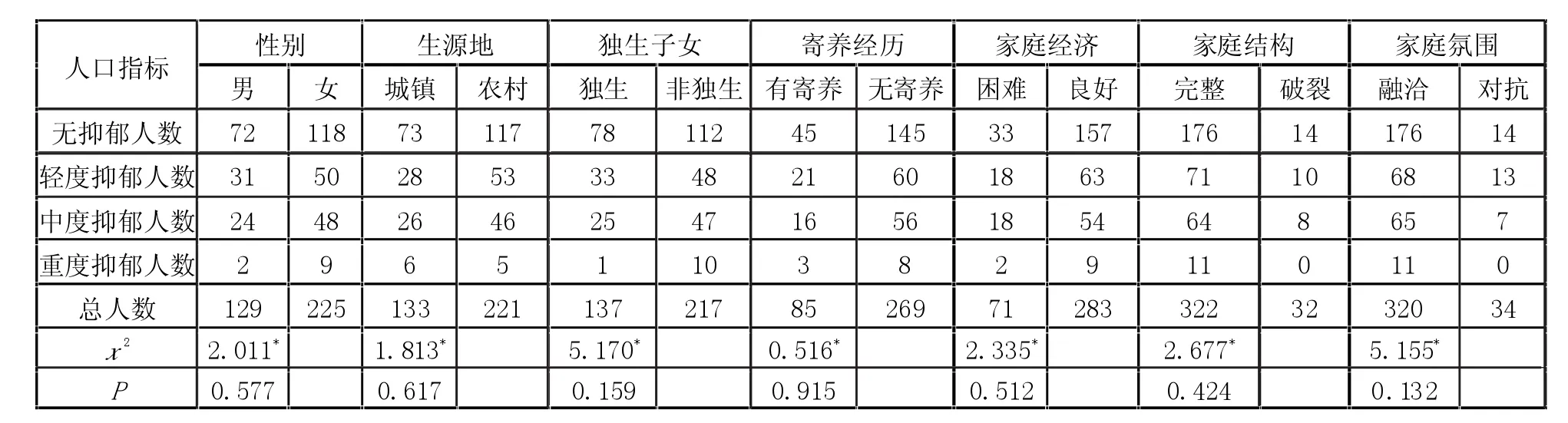

本研究中,BDI总分呈现抑郁症状的新生有164人(46.33%),无抑郁症状新生190人(53.67%);达到抑郁标准的学生中,有81人22.88%)为轻度抑郁,72人(20.34%)为中度抑郁,11人(0.31%)为重度抑郁。对不同群体的大学生抑郁程度进行比较发现,性别、城乡差异、独生子女、寄养经历、家庭经济状况、家庭结构和家庭氛围之间并无显著差异。人口学的统计结果表明,不同人口指标的大学新生群体发生抑郁的概率差异不大(见附表1)。

附表1 不同人口统计学特征大学生抑郁程度比较

(二)抑郁症状大学生的生命态度得分比较

本研究以BDI总分13分为界限划分新生是否有抑郁症状或表现,根据大学生有无抑郁症状对生命态度总均分进行比较发现,无抑郁症状的学生生命态度总体表现更加正向(P<0.05)。对各维度的得分进行进一步对比发现,以有无抑郁症为分类进行检验发现,在理想、生命自主、爱与关怀和存在感四个维度上差异显著(P<0.05),有抑郁表现的学生得分明显低于无抑郁表现的学生得分,而这四个维度的评分正好和常见抑郁症患者心理过程中的无价值感、无望感、无助感等临床表现契合。但在生命经验和死亡态度三个维度上两者差异并不显著(P>0.05),有抑郁情绪或症状的学生对个体“生命”权利上的态度并不一定持消极的看法(详见附表2)。

附表2 有无抑郁症状新生的生命态度得分比较

(三)抑郁症状得分与生命态度得分的相关性

对贝克抑郁量表和生命态度量表的总分进行相关分析发现,抑郁得分和生命态度得分呈现负相关,即抑郁水平较高的个体的生命态度更加负向(r=-0.275,P<0.01),反之没有抑郁症状的个体对生命的态度可能更加积极和正向(详见附表3)。

附表3 贝克抑郁量表

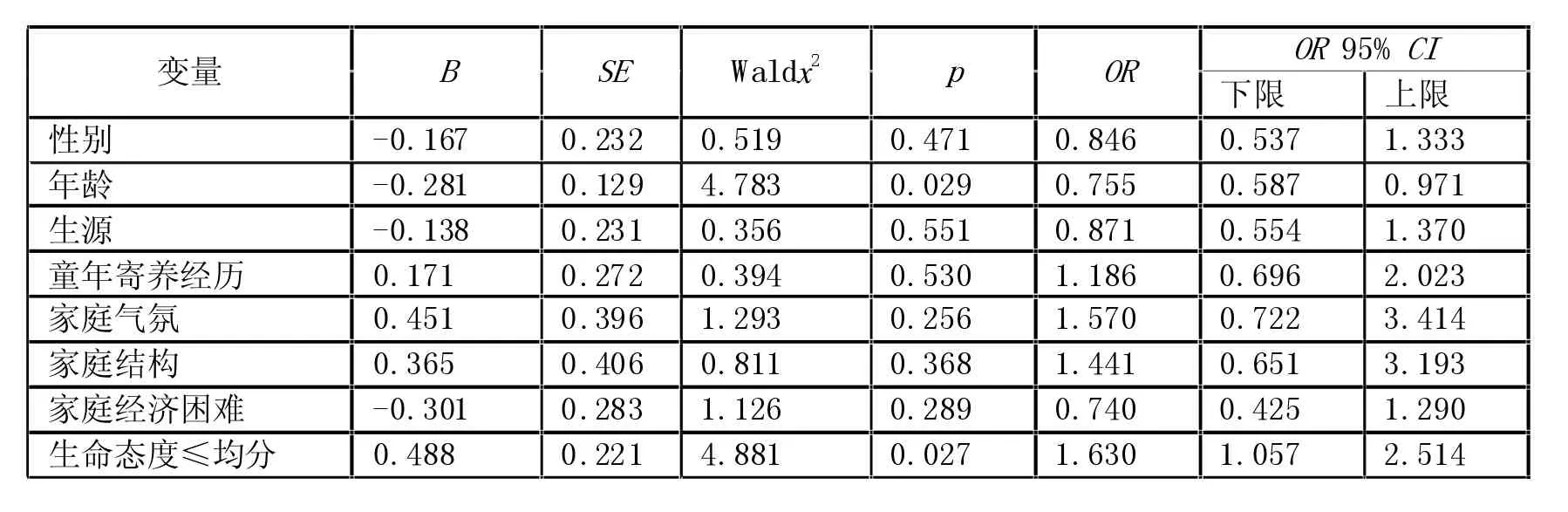

(四)抑郁评分关联多因素Logistics回归分析

有抑郁症状的学生中,生命态度得分低于平均值(5.119)的占到49.15%,而无抑郁症状新生中占到了50.95%。以抑郁为因变量,控制性别、年龄、生源、童年寄养经历、家庭气氛、家庭结构、家庭经济情况等为协变量,对大学生生命态度得分进行多因素Logistics回归分析(赋值:无抑郁症状=0,有抑郁症状=1;生命态度得分5.119=1,生命态度得分>5.119=0),结果显示生命态度均分导致抑郁的风险增加到1.63倍(OR=1.63,OR的95%CI=1.057-2.512)。抑郁与生命态度总均分间关系见附表4。

附表4 抑郁与生命态度总均分间关系(n=354)

三、结论与对策

在本研究中,我们发现M高校的新生是否表现出抑郁状态和学生的性别、生源地等人口信息的关系并不显著,和学生成长经历、家庭背景的关系也不显著。抑郁的新生在理想、生命自主、爱与关怀和存在感四个维度上差异明显,生命态度的总均分也呈现明显差异。抑郁表现和生命态度之间存在负性相关,较差的生命态度体验对抑郁症状的发生有一定的影响。

(一)加强新生群体的心理健康识别

由于18.1%的大学生处于中、重度的抑郁状态,刚迈入大学校园的新生由于环境的变迁、心理的断乳、学习模式的转变及自身人格发展等因素的影响对自身的心理健康水平产生了影响。对于大学新生应该及早开展心理普查,筛查识别新生心理问题。特别是对存在情绪困扰的学生,应当做好心理谈话和辅导,关注新生适应期间的情绪情感变化和应激事件的发生,引导学生接纳和重视可能存在的心理问题。学校构建和完善四级危机干预体系,增强一线辅导员心理危机的识别能力,培训心理委员和寝室长对大学生心理异常的观察能力,培育大学生群体相互关怀和接纳的能力,把抑郁症等心理问题的事后干预转化为预先干预。

(二)对不同抑郁症水平学生采取精准帮扶

将生命态度量表与学生抑郁症状进行关联对抑郁症等特殊群体学生的帮扶提供了新的思路。从心理危机干预的实践看,学生工作者对此类群体的关注点往往在“风险”上面,对“风险”的认识也仅仅留存在“有”和“无”的简单二分中,采取的帮扶措施更多的是减少风险发生的可能性。而这样的视角也让我们忽视了学生本体对生命及其态度更加具象的思考。从本研究的结果来看,对抑郁症新生开展身心关怀和心理教育,应该从不同内容的角度有所侧重,做到精准帮扶。本研究中的M高校大一新生的抑郁状态群体和无抑郁状态群体在生命态度上有着显著的差异,特别是自我投入和爱与关怀两个层面存在着明显的差异。对于理想、生命自主和存在感问题的学生应该及时提供心理咨询,对于爱和关怀感缺失的学生应当帮助构建社会支持,提供融入集体的渠道。通过心理面谈识别的疑似抑郁症和确诊为抑郁症的学生群体应积极寻求医疗援助帮助学生康复。同时,生命态度量表的结果呈现出有抑郁症状的学生并不一定存在消极意念和更高风险水平,一线学生工作者在帮扶的过程中应当谨慎使用“风险”的标签,反而更应该从学生自己对生命意义的理解上挖掘实现自我完善的潜能。

(三)加强大学生心理健康教育和大学生生命教育

高校应加强大学生心理健康教育,通过事前教育的方式降低心理问题导致危机事件的发生频率。利用心理健康课和心理健康宣传活动普及心理知识、宣传心理援助渠道,消除新生群体对心理障碍的污名化和羞耻感,让新生能够主动去了解心理问题、精神障碍,学会如何去陪伴和帮扶身边存在心理困惑的群体。

在国内生命教育主要在幼小阶段开展,大学阶段的生命教育存在缺失。随着大学生非正常死亡事件的屡屡发生和社会大众对大学生自杀问题的不断关注,大学生的生命态度问题成为校园亟待解决的问题,这一问题关切到某些学生的成长和生命权力也关系着社会和国家的未来。针对大学生的生命态度问题,学校可以因地制宜,因特施教,运用学校现有的生命伦理、生命健康资源,有针对地开展生命与死亡教育,让大一新生群体在进入大学之初就意识到生命议题的重要性,树立起生命责任感,树立良好的生命态度和人生价值观。此外,通过丰富多彩的生活内容帮助学生提升自我投入的幸福感,帮助学生树立远大理想、生命自主感,强化存在感,使大学生在不断地互动和交际中感受集体的温暖和关怀,真切地感受到生命存在的美好。