概念结构图应用于初中生物学教学的实践探索

——以“消化与吸收”为例

牛建勋

(郑州龙湖一中 河南郑州 450000)

钟启泉在《核心素养与教学改革》一书中指出,基于核心素养的学科教学离不开三大关键课题:洞察学科本质(构成学科的核心概念);把握学科素养(软化学科边界,实施跨学科教学);展开学科实践。作为一种落实核心素养导向教学的工具,概念结构图在三大关键课题的探索和运用中,有着长期和深刻的教学意义与价值。

1 概念结构图

概念结构图是以概念图为基础,表示核心概念及相关知识之间相互关系的空间网络结构图,是用来组织和表征知识的工具。概念结构图可以使人脑中的概念、思想、理论等隐形知识显性化、网络化、图形化、可视化,便于思考、交流、表达。它通常将某一主题的核心概念及相关知识置于圆圈或方框中,然后用连线将核心概念和相关知识连接,连线上则标明相关知识之间的意义关系。概念结构图作为一种可视化的工具,以图解的方式表达知识,为基于语言的理解提供了很好的辅助和补充,大大降低了语言通道的认知负荷,加速了知识的迁移和学生思维的生长,利于学生形成清晰的知识体系。

概念结构图在教学中的作用主要体现在教的方面、学的方面以及教与学的互动中:

①教师可以借助概念结构图在教学设计中归纳和梳理教学思路、呈现教学内容、反思教的操作、复习旧知、诊断学的过程、评价学的终态。

②学生借助概念结构图的设计或参照既可以为阅读指明方向,为思维加工提供支撑,建构知识体系,更可以作为表达学习结果或者自我诊断的方式。

③概念结构图的建构过程也是师生或小组思想碰撞、品格生长、情感交流的途径。

下面以人教版七年级生物下册第二章第二节“消化与吸收”为例,探讨概念结构图在教学中的使用。

2 教材分析

“消化与吸收”是本章的知识核心和难点,也是整册教材的重点和难点,无论从知识角度,还是从学科素养培养的角度,都有极其重要的作用。本节的学习将为学生进一步理解人体结构与功能相适应的特点、理解人体是一个统一的整体,做好知识和思维的铺垫;同时为建立和拓展科学饮食、健康饮食的生活观奠基。实验“馒头在口腔中的变化”从多方面培养学生的实验素养,促进思维品质的训练和科学研究方法的掌握,有利于创新思维的形成和科学素养的提升。而实验中温度计的使用则涉及与物理学科融合的实践探索。

3 学情分析

七年级的学生对消化系统的组成有一定的了解,但对食物在消化系统内的消化、吸收过程尚比较缺乏;另一方面,小组内的分工与配合也较为合理和流畅,有利于教学活动中师生交互和生生交互的推进。

4 基于教材分析和学情分析的教学策略

以余文森《核心素养导向的课堂教学》为主要理论基础,结合对教材和学情的分析,本节课堂教学主要采取概念结构图教学、自主化教学、深度化教学、情景化教学、小组合作研讨等几种教学策略。将学习内容归类为A、B、C3个等级,对应采取不讲、略讲、精讲的具体操作。学生可以自学掌握的学习内容,教师不讲;对学生可以通过小组研讨突破的内容,略讲;不讲、略讲之后,安排针对性测评。精讲是对于三个环节中不能解决的共性问题或重要问题、新生成问题中价值较高的问题的补充式讲解;教师对学习内容中系统性知识、普遍性方法进行总结式讲解;对于具有深远意义的学习内容进行升华式讲解。对于学生尚未解决的个别问题,进行课后单独辅导式讲解。精讲的时机在于学生心求通而未达,口欲言而未能之时,因此精讲放在针对性测评之后,以避免超前问题启发和推迟问题启发。

5 教学目标

①描述人体消化系统的组成及相应结构的功能;概述食物的消化过程和营养物质的吸收过程;能说出小肠的结构与功能相适应的特点。

②通过在对教材的阅读、理解、加工中,提取关键词,完成概念结构图,培养提取信息、加工信息、表达信息的能力;通过分组探究实验,培养探究能力、合作能力和创新精神。

③通过探究性实验,培养严谨的科学态度,提升探究能力和科学素养,促进形成结构与功能相适应的生命观点,认同科学饮食、健康饮食、珍惜健康、珍惜生命。

6 教学重点与难点

教学重点:人类消化系统的组成及其生理功能;三大营养物质(淀粉、脂肪、蛋白质)的消化过程;小肠内壁的结构特点与功能相适应。

教学难点:利用控制变量法,对探究实验操作过程的控制;小肠的结构与功能相适应的特点;主要消化器官吸收营养物质的对比。

7 教学过程(以第一课时主题“消化”为例)

7.1 创设情境,导入新课

教师创设情境,引导学生思考:回顾上一节,食物中都含有哪些人体生命活动所需的营养物质?糖类、蛋白质、脂肪、水、无机盐、维生素分别有什么作用?水、无机盐、维生素都溶于水,能直接进入血液被人体细胞吸收直接利用,其余的营养物质就必须通过人体的加工才能被利用。那么,营养物质为什么需要加工?要经过怎样的加工?又是由人体的哪些结构来完成的?

7.2 学生自主学习

学生自主学习任务:独立阅读教材26页—30页。第一遍通读,用双色笔标注核心句和关键词;第二遍阅读的同时独立完成A级、B级的问题,B级必须先独立思考,然后通过小组内研讨解决。

教师指导:不盲读,第一遍读通教材,读出教材本意及要点精髓;第二遍在思考基础上利用教材,做到有的放矢;不死读,要深入思考,读出内涵,不做思维的懒汉。不懒读,用双色笔做好批注,标注好核心句和关键词;不分心,全神贯注,心中唯书。

针对A级学习内容,教师提出问题:

①什么是消化和吸收?哪些物质可被直接吸收?哪些物质要先分解成小分子才可被吸收?

②食物的消化过程包括哪两个方面?将食物切断、磨碎,与消化液充分混合;食物中的大分子在消化酶的作用下分解为被细胞吸收的小分子有机物。

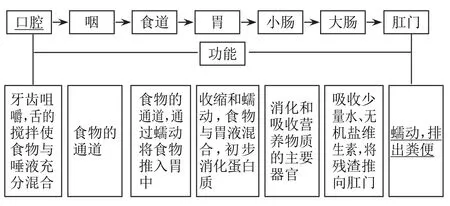

③结合文本阅读和29页消化系统的组成和功能示意图,深度独立思考,完成图1所示的概念结构图(非划线部分由学生填写)。

图1 消化道的组成及其功能概念结构图

针对B级学习内容,教师提出问题:

结合教材文本阅读,深入思考,先尝试独立探索,然后小组内研讨,完善图2所示的概念结构图。

图2 人体消化腺、消化液与消化酶综合概念结构图

各小组展示、交流A级、B级的答案,教师根据课堂巡查情况和学生交流情况,进行略讲。

7.3 针对性检测(略)

7.4 针对C级内容,教师精讲

(1)教师利用概念结构图,促进学生强化消化道与消化腺的概念(图3)。

图3 消化道与消化腺的概念结构图

(2)教师引导学生构建食物中营养物质的消化过程概念结构图(图4)。

图4 食物中营养物质的消化过程概念结构图

(3)精讲的第三部分内容根据课堂的学情巡查和课堂生成来确定。

7.5 学生开展探究实验“馒头在口腔的变化”

学生分组,教师引导各小组讨论、思考:

①探究实验包括哪几个环节?

②根据你的思考,提出你感兴趣的问题。

③用什么来模拟牙齿和舌的作用?纯净的唾液如何获得?

④实验所需温度为多少?检验的试剂是什么?为什么选择此温度和试剂?

⑤三个试管两两相比变量是什么?对比的目的是什么?试验的几个实验步骤是什么?

学生分组开展探究实验,讨论交流实验结果,教师巡视指导并引导学生总结实验的注意事项。

8 教学反思

本节课主要采用概念结构图教学、自主化教学和深度化教学相融合的教学策略,始终以学为中心,通过让学生自主阅读、独立深度思考、小组交流和展示培养学生阅读、思考和表达等关键能力,同时涵养尊重、自律、责任等必备品格,积淀生物学科素养。教师要结合教材分析和学生学情,融合不讲、略讲、精讲三原则,充分利用概念结构图进行教学。

概念结构图在教学中的广泛应用正是利用了其在帮助学生构建知识结构中的巨大作用。绘制概念结构图的过程中是利用前后核心概念及相关知识之间的联系,可以帮助学生将抽象知识间的联系以可视化的图像展现出来,帮助学生构建知识结构,同时使学生关注整体学科知识的掌握,也符合当前对生物学科素养的培养。