论中国—东盟背景下印尼甘美兰音乐在广西的研习路径

楚 卓 鲁 松

(1.广西艺术学院 广西民族音乐博物馆,广西 南宁 530022;2.广西艺术学院 艺术研究院,广西 南宁 530022)

甘美兰(Gamelan)有“合起来敲击”之意,是以固定音高锣群打击乐器为主的合奏音乐。主要分布在东南亚的印度尼西亚、马来西亚及菲律宾部分地区,尤以印尼甘美兰闻名全球。甘美兰乐队主要由打击乐器罐锣类(Penclon)、排琴类(Wilah)、活动膜类鼓(kendang)三类乐器构成,可以加入吹奏乐器苏林笛(Suling)、皮呐(Tarompet),拉奏乐器热巴布(Rebab),弹拨乐器卡扎比(Kacapi)等。乐队一般由8—20人组成,为民歌、舞蹈、戏剧伴奏。(图1)甘美兰流行于印尼各地,根据其地理分布与音乐风格特征,分为中爪哇甘美兰、西爪哇甘美兰和巴厘岛甘美兰三类;根据乐器的音律特征,又可细分为德贡(Gamelan Degung)、萨连德诺(Gamelan Salendro)、佩罗格(Gamelan Pelog Salendro)等多种音阶类型。18世纪伊始,埃利斯(Alexander-John Ellis)、孔斯特(Jaap Kunst)、胡德(Mantle Hood)等欧美学者对印尼甘美兰的实地研究,有力地突破了欧洲中心论的桎梏,建立起欧洲古典音乐体系外的世界民族音乐文化观。以文化相对主义为指引,印尼甘美兰音乐逐渐进入美国、奥地利等国家高校音乐课程、大众音乐文化传播中心以及作曲家的音乐创作中。

图1 甘美兰乐器结构图(楚卓制作)

广西南宁作为中国—东盟博览会永久举办城市,与“一带一路”沿线东盟国家的音乐文化交流频繁。2015年,广西艺术学院引进印尼西爪哇甘美兰乐器,成立了“广西艺术学院甘美兰乐团”,成为广西研习印尼甘美兰音乐的重要平台。广西艺术学院通过近6年来开展的教学、展演与研究活动,在主动引进、接受、吸收、互动的音乐行为中产生了主体与客体的解码符号,渐而形成中国—东盟音乐文化交流以音声记忆为认同的互动模式,广西艺术学院成为中国研习印尼西爪哇甘美兰艺术的交流中心。

一、研习中的主体性原则

文化哲学的主体性原则,是指在主体与客体的交互关系中遵循主体性文化选择及价值的原则。[1]在具有主体—客体文化的具体音乐事项交往行为中,需遵循或接受传入方的音乐文化观念及价值选择,在共生共存、互动交融的文化场域中,形成“互相承认为主体,并根据各主体的自我需求有意识地进行交往”[2]49的交互理念。交互行为中的规则与秩序,既是主体(教师)与客体(研习者)交互行为达成的前提,也是主动—被动关系的规约标准。在我者—他者音乐文化的交互关系中,主动接受、吸收、引进的音乐行为需承担起音乐文化主体与客体的解码。

(一)认识论维度

主体性原则中的认识论维度,是在主体与客体的认识论结构中形成的认识者力求获得被认识者的知识。在这个维度中,主体活动是知识活动,活动的成果具有理论逻辑自洽性的价值判断,体现了科学体系特征。“根据主体和客体的关系,经验主义者的理念和现代的类型观念——首先被应用于自然科学中——之间的差异可以得到。”[3]26甘美兰被广西艺术学院主动引进,首先得益于东盟文化地缘认知优势。自2003年中国—东盟博览会永久落户南宁,广西艺术学院办学宗旨就明确提出“利用地缘优势,开展以对东盟为主的国际交流与教育合作,促进区域发展”,先后与东盟国家的57所国(境)外院校和国家级艺术团体开展合作交流。2012年,外交部和教育部联合在广西艺术学院挂牌成立“中国—东盟艺术人才培训中心”,2017年,广西艺术学院与中国—东盟中心、高等教育与发展区域中心联合发起成立“中国—东盟艺术高校联盟”。2012年开始由广西艺术学院举办的“中国—东盟音乐周”,现已跻身全国新音乐创作三大平台。在此中国—东盟文化融合机制下,2007年,广西艺术学院民族艺术研究所从乐器学的角度开始关注甘美兰,先后派老师到中央音乐学院学习世界民族音乐,前往印尼实地考察学习甘美兰,根据甘美兰的风格及国内各高校引进甘美兰的情况,最终确定引进民族气息浓郁、风格活泼的印尼西爪哇甘美兰。广西艺术学院充分认识到甘美兰歌舞乐三位一体的独特艺术价值,发挥艺术院校音乐舞蹈学科、东盟留学生教育平台优势,全方位研习甘美兰歌舞乐的综合形式,成立全国代表性甘美兰乐团。广西艺术学院对甘美兰跨文化传播价值的认识,从最初专业教师学术层面的研究,到学院秉承的中国—东盟音乐文化战略思想,再到国家“一带一路”背景下中国—东盟文化融合推动经济发展,实现了阶梯性的发展。

(二)交互论维度

主体性原则中的交互论维度,是“以主体与客体多文化主体知识并存为前提思想,互承为切点,双视角交互而相对存在的一种发展态势”[4]303。对甘美兰音乐的研习过程中以“我者”主动接受为开端,在尊重“他者”音乐文化的前提下实行“双视角转述”,并以甘美兰理论阐释与音乐应用实践作为对象。

2010年广西艺术学院陈坤鹏承担的国家社会科学基金艺术学科研项目“中国南方少数民族乐器与东南亚相关民族乐器之比较研究”,是广西较早关注甘美兰音乐的研究项目,通过实地考察甘美兰,从乐器学的角度对西爪哇及巴厘岛甘美兰的形制、制作、演奏特点、音乐风格进行研究。2013年,笔者主持广西高等学校科学研究项目“东南亚锣群音乐文化研究”,通过实地调研和研习,较深入地对印尼中爪哇、西爪哇、巴厘岛三种风格的甘美兰进行比较研究,并探究了东南亚锣群乐器与铜鼓的渊源。这两个项目的开展,为广西研习甘美兰作了有益的探索。2015年,广西艺术学院引入西爪哇甘美兰乐器并成立甘美兰乐团,一系列甘美兰音乐演出、教学、音乐工作坊等音乐研习活动,成为触发研究甘美兰的基点。2018年,广西艺术学院甘美兰乐团聘任的印尼教师仁迪(Randy),在硕士学位论文《甘美兰在广西艺术学院的教学及推广研究》中详细介绍了印尼西爪哇甘美兰乐器的情况,从音乐教育理论出发提出了甘美兰教学中的行动研究法;通过其在广西艺术学院的甘美兰实践教学过程,探寻甘美兰跨文化的教学方法,归纳将甘美兰口头传授形式转化为课程教学的理论方法。仁迪对甘美兰音乐如何与广西本土音乐融合、甘美兰实践教学如何开展作出了新的探索。此外,还有广西艺术学院教师蒋燮与刘玲玲的《东盟音乐与广西本土音乐特色教学的当代表述——2017中国—东盟音乐周“印尼甘美兰&广西民歌展示专场音乐会”观后》、研究生甘霖霖的《神奇的印尼艺术——甘美兰》、研究生岳子威的《甘美兰中基于两种模式的即兴性演奏规则的量化研究——以西爪哇Sunda族甘美兰Salendro为例》等论文发表。可知广西学者对甘美兰音乐的研究多以广西艺术学院甘美兰乐团为考察对象,通过实践体验甘美兰音乐魅力,从而获得对甘美兰音乐的文化认知。

甘美兰音乐应用实践,以广西艺术学院开展相关教师实地调研、聘请印尼甘美兰大师授课、专聘外教传习、开设选修课、乐器静态展示、参与各种演出等形式为研习途径,在接受理念中遵从甘美兰音乐文化的主体性原则与他者进行互动。据不完全统计,2015年以来,该乐团参与各种校内外展演活动两百余次,如“2017年‘世界民族音乐学会’年会”(南京)、“2018第三届‘一带一路’文化艺术交流合作国际学术研讨会”(北海)、“ 2018年庆祝广西壮族自治区成立60周年文艺晚会”(南宁,图2)、“2019年中国—东盟音乐周”、“广西艺术学院艺术博览会”、“广西民族音乐博物馆开放日活动”,等等。各界新闻媒体报道30多条,如新华社新媒体报道:印尼甘美兰音乐“空降”中国—东盟音乐周。近年来,伴随着中国—东盟音乐文化交流的逐步深入,印尼甘美兰音乐在广西的研习,成为我国与东南亚音乐文化交流的典型。

图2 广西艺术学院甘美兰乐团参加广西壮族自治区成立六十周年文艺晚会(楚卓拍摄)

二、研习中的互动行为

互动是“基于有意义的符号之上的一种行动过程”[5]126,音乐中的互动行为在传播者与接受者之间发生双向互动,并且相互影响,是该音乐场域中传播者与接受者对其共同面对的音乐符号进行传递与表达的方式。“符号互动理论”(symbolic interactionism)认为文化持有者与学习者在双向互动中,通过符号连接,双方都发生了互动行为。①参见特纳对于布鲁诺和库恩符号互动理论的相关阐释和他本人的理论延伸。(美)特纳著,吴曲辉等译《社会学理论的结构》,浙江人民出版社,1987年,第401-421页。甘美兰研习活动作为双方发生文化互动的符号,连接起教师与研习者之间的双向音乐文化互动。在传播机制中,甘美兰音乐作为一种主位视角中的他者传统音乐文化,带给学习者的首先是一种别样的音乐感知,并且在我者熟悉了甘美兰音乐之后,在音乐文化意识观念中我者音乐文化与他者甘美兰音乐也产生了互动现象,从而为甘美兰音乐的接受、学习方式提供可行路径。

2015年3月至今,广西艺术学院相继引进西爪哇甘美兰两套、巴厘岛铜制和竹制甘美兰各一套,成为全国收藏印尼甘美兰乐器最全的机构。2015年5月,广西艺术学院成立甘美兰乐团,聘请印尼万隆艺术学院副院长YUSUF及其助手RANDY、PIAN进行甘美兰教学活动;6月,参加“2016中国—东盟音乐周”展演活动。甘美兰音乐实训被纳入研究生课程体系,从2016年开始作为专业选修课列入民族音乐理论方向研究生课程,聘请印尼外教仁迪授课。2018年10月,甘美兰正式陈列于广西艺术学院广西民族音乐博物馆,同时具备展呈、教学和展演功能。(图3)

(一)文化因素的行为阐释

从教师的教学理念与研习者的学习动机来看,研习活动中存在音乐文化互动。教师是印尼甘美兰音乐的局内人,对甘美兰的认知承载着“神圣”“民族”“传统”的文化语态,教师在演奏前的祈祷、演奏中的仪态和对乐器的尊重等行为都是其音乐认知的多维体现;而研习者作为局外人,学习动机来自于对甘美兰音乐的新奇心理和体验他者音乐文化。学生不仅要学习甘美兰口头和书面的旨意、解读乐谱、掌握节奏、完成演奏,还需要掌握乐器隐含的文化语态。

在教学、演奏活动中,教师与研习者的音乐行为相互发生影响。一方面文化持有者即局内人(印尼教师)是经过系统学习本民族音乐文化的主位视角中的行为实施者,当在不同文化系统中的传播行为持续发生,面对不同文化语境的传播区域、接收对象,教师也能感知学生的音乐文化行为。而学生在学习他民族音乐文化时,作为甘美兰音乐的局外人除了接纳、吸收由局内人传授而来的甘美兰音乐理论,也将我者视角中的中国传统音乐认知思维,通过甘美兰学习活动链顺势传播给他者,形成了局内—局外、主位—客位的双重互视。其一,作品呈现出均衡化融合模式,以民族音乐与甘美兰进行对话,如中国二胡与甘美兰共同演绎《山歌好比春江水》,广西壮族啵咧与甘美兰共同演绎《北路八音》。其二,学习与表演的角色转化。研习者最初以跨文化意识被动式学习,因甘美兰合奏的特性必须遵循演奏秩序,成为甘美兰大家庭成员,在具备较高的演奏水平后,与教师同台竞技共同完成表演,增进了二者在合奏中的相互依存关系。其三,教师主动学习中国及广西传统音乐,将所学的内容带回印尼交流。其四,印尼教师异国传播甘美兰的身份,受到中国和印尼两国当地媒体及艺术大学的高度关注,产生双向性影响。

(二)音乐文本的行为表达

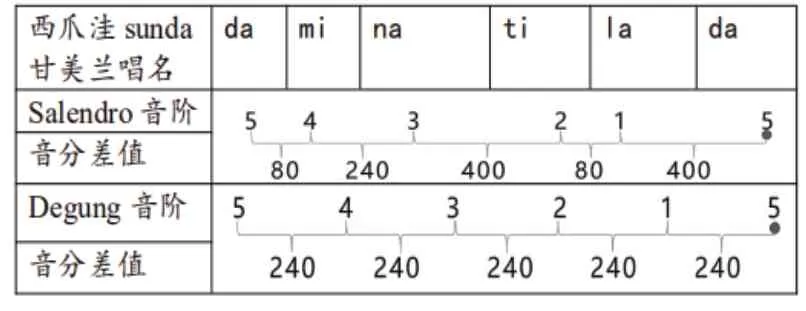

授课过程中,甘美兰音乐文本主要为乐谱与相关理论知识。在文本主体语境的表达与接受中,乐器、音阶及乐曲的名称全都使用印尼原文。在文本主体—客体交互阐释中,研习者容易以中国音乐思维惯性地理解印尼音乐。如学习甘美兰Salendro 音阶“da”“mi”“na”“ti”“la”,印尼授课老师强调甘美兰的“五音”观念,乐器铜片琴上标记的12356五音,初学者容易误读成中国五声音阶宫、商、角、徵、羽。而通过实际演奏过程中的听觉体验,会发现中国与印尼虽都强调五音,但因为受不同背景的文化影响,五音形成了不同的音阶形式,在音律上存在明显差异。如表1甘美兰Degung音阶为民族五平均律,其相邻音分值为240;中国传统五声音阶使用三分损益律,其基本音级按全音204、半音90音分相生。

表1 西爪哇甘美兰音阶对照

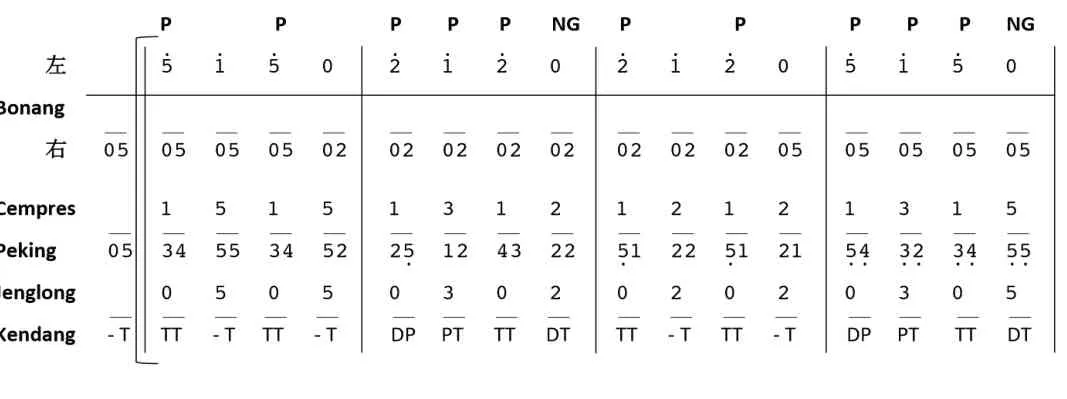

甘美兰乐谱多采用数字谱的形式,与我国简谱在节奏与音高的文本表述上存在一定的差异性。(见谱例1,甘美兰Degung音阶乐谱)我国简谱的节奏型标记在音符下方,而印尼在上方标记;音符下方加点表示低八度、上方加点表示高八度,与印尼音符的高低八度表述恰恰相反。甘美兰乐谱通常将核心旋律层、变化旋律层旋律乐器置于上方,并在音符上注明演奏乐器。如NG即表示乐句结束并表明此处击奏大吊锣(Gong)。对乐器的旋律音型、节奏、结构等信息的逐一标注,形成了甘美兰乐谱中的规约性与演奏中即兴性的转化生成关系。这种记谱方式与我国传统音乐的骨干音记谱法相同,即以固定谱式为参照,实际表演过程中的转换生成为变体,以单个乐器演奏为基础,群体中的合奏性音声记忆为认同。

谱例1 甘美兰Degung乐谱片段②此谱例由广西艺术学院印尼籍教师仁迪制作、提供,特此感谢。

三、研习中的旨趣

中国—东盟背景下印尼甘美兰的跨文化传播,能够提升中国与东盟各国政治互信和促进文创经济交流,是中国与东盟各国文化互鉴、文明共存的有力见证。印尼甘美兰音乐在广西的研习如何紧契时代需要,打破惯用的研习模式,是值得关注和探讨的问题。

(一)深入研究中国—东盟锣群音乐文化,建构同源差异化研习模式

东南亚地区的锣乐器最独特的地方在于其作为一种旋律性乐器,并得到广泛而独特的使用。东南亚地区锣乐器在形制、演奏性能、乐队编制等方面都形成了自己的特点,并多用于乐队,从而形成独特的东南亚锣群乐器文化圈,印尼甘美兰是东南亚锣群乐器文化圈最具代表性的乐队形式。甘美兰锣属乐器包括大吊锣 、小吊锣、大釜锣、小釜锣、排锣,这些是甘美兰的主要结构乐器。

铜锣乐器在中国产生于汉代。中国学者秦序通过对锣类乐器的考古研究认为:“早在战国之汉时代即已在我国西南广大少数民族广泛使用的、与铜鼓有着极为密切关系的锣这一乐器,应该是产生于最先制作及使用铜鼓的一些古代西南民族之中的。”[6]34研究表明,东南亚锣群乐器与我国西南地区的铜锣乐器存在着渊源关系。日本学者林谦三的《东亚乐器考》认为:“铜锣之类并非单指锣乐器,也包含了铜鼓等青铜乐器;并且只是说明成长于东南亚,而非产生于东南亚。”[7]71中国学者饶文心推断:“东南亚与我国西南地区在地理、族源、语系、文化等各方面的亲缘关系和密切交往,这在汉文史书上是巨细详载的。古代西南民族在向南迁徙的同时,自然也带去了包括锣在内的青铜文化。因此认为,中国西南滇池地区很可能是东南亚锣乐器的发祥地。”[8]20

从以上学者的观点可知,东南亚锣文化与铜鼓存在着紧密的关系。中国西南地区铜鼓传入东南亚地区,已是学术界公认的事实。古代铜鼓的传播,主要通过贸易、族群迁徙等途径,其传播路线为:古越人带着铜鼓从中国南部和越南北部往南迁徙到东南亚地区,经泰国、马来半岛海滨地区再抵达印尼。著名学者马歇尔研究表示“印尼出土的铜鼓,认为均不是印度尼西亚制造”③转引自罗世敏主编《大明山的记忆 骆越古国历史文化研究》,广西民族出版社,2006年,第250页。,进一步证实了印尼早期铜鼓是外来输入的。中国铜鼓与甘美兰的锣属乐器又有何关联呢?至今未有定论。笔者认为从以下几点:传说中铜鼓是甘美兰的祖先,铜鼓与甘美兰锣属乐器共同蕴含稻作文化,铜鼓与甘美兰锣属乐器具有共通性演奏思维,铜鼓、铜锣的共生性与变化性,等等,可知中国古代铜鼓与铜锣在名称上有共用时期。在历史进程中,以中国铜鼓为母体的铜锣,现已变化发展为各种形态传至东南亚地区,产生了大吊锣、小吊锣、排锣、大釜锣、小釜锣等十多种打击乐器。甘美兰的音乐思想观念、民间音乐家的音乐行为方式和民间音乐的形态构成原则,都与中国铜鼓、铜锣的音乐习俗模式有同构现象。如今我们研习印尼甘美兰及东南亚锣群文化,追溯其历史渊源,学习其差异性音乐风格,寻找跨文传播中本土化与国际化的共同契合点,对增进广西铜鼓乐与东盟各国锣群音乐文化的交流有着积极的作用。

(二)增强柔性传播,观照创新跨文化研习方式

中国甘美兰理论与实训教学,最早在港台地区开展。1990年开始,香港中文大学、台北艺术大学、台南艺术大学等逐步引进了印尼中爪哇、巴厘岛等地区的甘美兰乐器,并在本、硕、博各阶段开设了相关课程。中国大陆地区,2004年由上海音乐学院最先引进一套印尼巴厘岛甘美兰乐器,存放在上海音乐学院东方乐器博物馆。目前,中国共有9所大学引进了甘美兰。甘美兰在译名上没有统一,呈现出“甘美兰”“甘美郎”“加美兰”三种常见的形式。中爪哇甘美兰风格的研习,主要在中央音乐学院、上海音乐学院、宁波大学、浙江音乐学院、香港中文大学、台北艺术大学、台南师范大学等高校。巴厘岛甘美兰风格的研习,主要在中国音乐学院。西爪哇甘美兰风格的研习,主要在广西艺术学院。与中爪哇和巴厘岛甘美兰的传播速度相比,西爪哇Sunda甘美兰的传播晚一些。当印尼音乐家听说广西艺术学院有两套西爪哇甘美兰(Degung和Salendro)并开展了大量研习活动,非常感动。每年中国—东盟博览会、中国—东盟音乐周期间,印尼音乐家积极来到广西交流,并希望将来能有更多的地区开展Sunda甘美兰研习活动。

印尼西爪哇甘美兰在广西的研习,采用了高校课程教学、音乐工作坊、博物馆展呈、音乐会展演、主题国音乐交流等柔性传播手段,促进了广西与印尼各艺术院校、印尼西爪哇甘美兰大师、文化艺术教育专家等的交流,加强了中国与印尼文化的友好外交。当今全媒体时代,应发挥自媒体传播手段,使得甘美兰在广西的传播信息更全面、系统。

(三)以乐生情,助力民心相通

习近平总书记强调:“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通”,以文化结民心,民心相通是中国与东盟各国各民族间增进友谊、互信互敬的有力保障。文化作为交流合作的软实力,是推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通“四通”的重要润滑剂。异文化的传播以文化认同为前提。印尼长期受外族统治,在与外来强势文化冲撞时,却能把自己的传统音乐文化完整保存下来,很好地发扬和传承。从保存传统文化的角度而言,印尼的做法得到了世界的肯定。印尼甘美兰艺术涵盖了印尼的风土人情、传统习俗、生活方式等诸多内容,有利于我们在研习中树立多元音乐文化观。

结 语

中国学者对甘美兰音乐的研究,在20世纪90年代初世界民族音乐大思潮中拉开了帷幕。进入21世纪发展阶段,在“他文化”观照下我国音乐文化的世界观持续深化。中国古代铜鼓、铜锣与印尼甘美兰锣属乐器的渊源关系,使得当代印尼甘美兰音在国内的文化交流具有深厚含义。伴随着建立人类命运共同体的愿景与希冀,广西大力搭建将东盟国家优秀文化“请进来”、中华优秀文化“走出去”的平台。广西对印尼甘美兰音乐的研习与发展,成为中国—东盟文明互鉴、民心相通的纽带。希望借“文化走亲”的形式,广西青铜音乐文化能延续历史,传向东盟国家。