鲁治的《百花图》卷研究

朱万章

(中国国家博物馆,北京 100006)

鲁治,字子化,号歧云,江苏吴县(今苏州)人,明代画家,以画花卉著称,兼擅山水。关于他生活的具体年代,文献中并无明确的记载,但从明人何乔远(1558—1632年)的《名山藏》中可推知其大致时代:“与征明同时同业者,有周臣、谢时臣、陈淳、仇英、朱贞孚,而陈淳书画兼美,淳子栝,亦肖其父业。贞孚为景宁教谕。后来吴中又有鲁治、陆治、钱榖,治善花卉、翎毛,榖精山水松石,小景更得神趣”①何乔远《名山藏》卷九十六《高记》,明崇祯刻本。。由此可知,鲁治比文征明(1470—1559年)略晚,而与陆治(1496—1576年)、钱榖(1509—1578年后)大致同时。

传世的鲁治作品并不多。据不完全统计,其画作主要有《花卉图》卷、《蔬果图》(《园蔬海错图》)卷②此卷曾被鉴定专家定为“伪”,见杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记(一)》,辽宁人民出版社,2015年,第344页。但北京故宫博物院将其作为真迹收入所编图录中,见故宫博物院编《明代花鸟画珍赏》,故宫出版社,2013年,第140-141页。、《花鸟》扇面、《山水》扇面(以上北京故宫博物院藏)、《三友图》扇面(中国国家博物馆藏)、《百花图》卷(广东省博物馆藏)、《芙蓉戏凫图》轴(吉林省博物院藏)、《花鸟》扇面(首都博物馆藏)、《井亭图》横幅(重庆中国三峡博物馆藏)和《秋葵图》摺扇面(宁波市天一阁博物院藏)等。除少量的山水外,几乎都是花卉画。在这些作品中,北京故宫博物院藏《花卉图》卷描绘的是各类花卉,亦可称《百花图》卷,此卷与广东省博物馆藏《百花图》卷在题材及题识方面有很多相近之处,值得对比研究。为了讨论方便,分别将其简称为“故宫本”和“粤博本”。

一、两件《百花图》卷考察

“粤博本”和“故宫本”《百花图》卷都绘折枝花卉,均为绢本设色,尺寸也相近,前者纵29.5厘米、横568厘米,后者纵27.4厘米、横669.3厘米。“粤博本”题识曰:“余于绘事无所师,静观物化自得之。尚论古人,深惭入室,况卉木之生,各臻其妙,枝叶蓓蕾,极其几微,毫发少殊,桃李莫辩,尤造化之巧于成物者也。嘉靖丙辰,谢客山居,聊涉玄赏,杯酒之余,颇适笔研,乘兴展素,种种摹索,漫成此卷。质诸造化,以为何如?造物无言,余自得师矣。九月九日吴山人歧云鲁治子化甫记”,钤朱文葫芦印“嵩”、朱白文相间印“歧云山人”、朱文长方印“青莲白石山房图书”和白文方印“鲁氏仲子”。“嘉靖丙辰”为明嘉靖三十五年(1556年)。画心卷首鉴藏印有白文长方印“纯忠堂保藏记”,卷尾有朱文方印“宜子孙印”和白文长方印“兰台内史图书”,拖尾有近人陈宝琛(1848—1935年)于“辛酉”(1921年)的观款及袁励准(1875—1935年)和张玮(1882—1968年)的题跋。(图1)

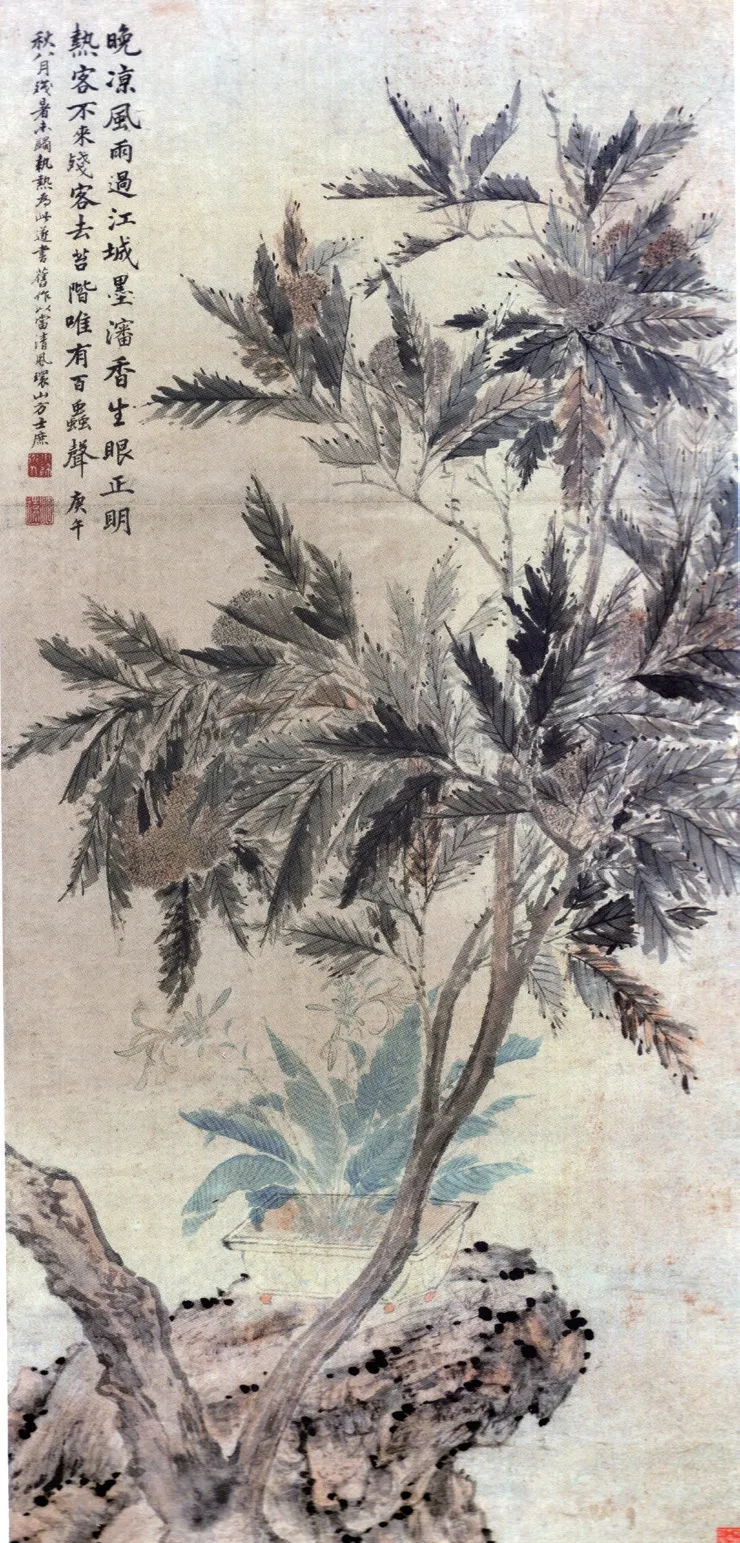

图1 (明)鲁治《百花图》卷,绢本设色,29.5cmx568cm,广东省博物馆藏

“故宫本”在卷尾以篆书题“群英杂咏”四字,再以行书抄录二十四种花卉诗,均为七言绝句,并注明所歌咏的花名。如歌咏牡丹云:“粉香红腻雨初干,百宝妆成十二阑。谁向东风吹玉笛,至今春色满长安。”[1]145,书法遒劲老辣。卷末有题识曰:“余于绘事无所师,静观物化自得之。况卉木之生,各臻其妙,枝叶蓓蕾,极其几微,尤造化之巧于成物者也。岁庚申,锺岳先生顾我山斋,留卷索图,第无高兴,遂成宿逋。秋雨岑寂,一洗清贫,展素漫写花枝种种,复系以题,造物无言,锺岳必有以教我矣。吴郡岐云鲁治识”,钤朱文长方印“大雅”、朱文方印“岐云生”和白文方印“鲁氏仲子”。“庚申”为明嘉靖三十九年(1560年),此本比“粤博本”晚四年。(图2)

图2 (明)鲁治《花卉图》卷(部分),绢本设色,27.4cmx669.3cm,北京故宫博物院藏

从题识内容看,“故宫本”多出“群英杂咏”二十四诗。两画在交代创作源流时,内容大致相似,但“粤博本”比“故宫本”多出“尚论古人,深惭入室”“毫发少殊,桃李莫辩”十六字。从作画动机看,“粤博本”纯属“乘兴展素”,乃独出机杼;而“故宫本”是应友人锺岳先生的“留卷索图”,是为偿还画债而作。

从画中内容看,“故宫本”《百花图》卷从右至左所绘花卉为兰花、红梅、梨花、牡丹、海棠、碧桃、黄薇、杏花、芍药、粉球、萱草、玫瑰、茉莉、蜀葵、莲花、紫薇、秋葵、芙蓉、桂花、菊花、老少年、秋棠、梅花、水仙等二十四种花卉,而“粤博本”则在二十四种花卉基础上,多出牵牛花、玉兰花、月季、牡丹等八种花卉(其中“故宫本”已含牡丹,故实际仅多出七种),凡三十一种花卉(共三十二枝)。从技法及画境看,“粤博本”为工笔重彩,笔致细腻,勾勒填色,赋色鲜艳,能得造化之神妙;而“故宫本”则为小写意,赋色略微浅淡,为没骨花卉,有晕染的痕迹。因“故宫本”为应酬之作,且时间较“粤博本”略晚,故其画工偏小写意,也在情理之中。清人徐沁在《明画录》中称鲁治“设色花鸟,最饶风韵。由其落笔脱尘,或写或画,各有天趣”[2]128,“故宫本”即可称得上是“写”,而“粤博本”则应是“画”,两种不同的绘制方式,有着不一样的笔墨意趣。

书画鉴定家张珩(1915—1963年)在其《木雁斋书画鉴赏笔记》中称“粤博本”《百花图》卷“工笔设色。画折枝花卉三十一种,敷色艳丽而不伤于俗,其中芍药、栀子花等数种尤佳(一大紫花设色厚重匀洁,芍药淡黄,花瓣近心处加血红色,艳丽之极)。治盖善于敷色者,中明之世所未见也”,但同时也指出其弱点:“惜枝干纤弱,布置琐碎,虽学舜举,而高古不逮远甚”,即便如此,“特治以一小名家而善能用色如此,要亦可传者”,并谓其“自题小楷七行亦甚精妙”。[3]707中国书画鉴定小组的专家对“粤博本”的鉴定意见为“精!”[4]3127可见不同的书画鉴定家对此卷的持论是一致的。

两件《百花图》卷均工整秀逸,与同时期的陈淳(1483—1544年)、徐渭(1521—1593年)和陆治等人的花卉画相比,鲁治两画画工明显精致有余,放逸不足,因而近人张玮在“粤博本”的拖尾处跋曰:“数百年来,称明代之写生者,率首举白阳、青藤,数雪居者已罕矣。至岐云山则极少道及之。盖豪放者易为功,传世遗迹多,人所恒见,而精工者难成,传世物少,知者亦鲜耳。据耳目所及,吕纪、林良之作均极神妙,但逊谨严。正、嘉以降,绝无能守宋元矩度者。前乎此,唯边景昭笃于前规,犹自成家数。后此止岐云山人独立无偶,其书法尤非并世画手所可比拟,直当与枝山争席,不数公瑕、百谷矣。边作时于故宫中遇之,岐云则他处尚未见,谓之星凤,谁曰不宜?”[5]106这是很有道理的。这里谈到的“白阳”为陈淳(1483—1544年)、“青藤”为徐渭(1521—1593年)、“雪居”为孙克弘(1533—1611年),都是明代有名的花鸟画家,对后世影响较大,而“枝山”为祝允明(1460—1526年)、“公瑕”为周天球(1514—1595年)、“百谷”为王穉登(1535—1613年),则都是明代在书法上卓有建树的名家。鲁治虽然没有独立的书法作品传世,但就其两件《百花图》卷中的题识,尤其是“故宫本”中“群英杂咏”行书所题二十四首绝句,与祝允明、周天球、王穉登书法相颉颃,似乎未遑多让。所以,张珩称其小行楷书法“亦甚精妙”,是有共鸣的。

张玮题跋中言及因“精工者难成”,而“传世物少,知者亦鲜耳”,所以在同时期的花卉画家中,以鲁治为代表的工笔画家传世作品极少,甚至连生平事迹都不甚清晰。袁励准在“粤博本”的题跋中引述原鉴藏者胡太夫人语,称鲁治为“嘉靖时画宗,造诣力追唐宋”,似有溢美之嫌,但袁氏称“粤博本”《百花图》卷“画杂花数十种,设色古艳,位置疏逸,深得刁、黄真诀”[5]106,则是切中肯綮的。“刁、黄”分别指五代时期花鸟画家刁光胤和黄筌(903—965年),其画风以工整细丽、赋色鲜艳为主。此外,明人王伯稠有《鲁岐云梨花白燕》诗曰:“素衣轻剪掠春风,却爱吴侬彩华工。仿佛昭阳人似玉,梨花笑倚月明中”③王伯稠《王世周先生诗集》卷十九,明万历刻本。,这是歌咏鲁治所绘《梨花白燕图》的,若以之来咏其《百花图》卷,亦同样吻合。另有明人姜绍书在《无声诗史》中称鲁治“善花卉翎毛,极其精巧,落笔潇洒,活泼可爱,乃画流出色者”[6]64,在两件《百花图》卷中,亦可同样得到印证。

二、书画著录中的鲁治《百花图》卷

鲁治平生所作《百花图》卷,并不限于传世的“粤博本”和“故宫本”。在清人阮元(1764—1849年)的《石渠随笔》中著录一件《百花图》卷:“鲁治《百花图》卷写生,笔意极纤秀,雅趣在包山之上。每花一种有诗,书法与画相称,盖亦秀拔一路也”[7]108。“包山”指陆治。鲁治的此画未见流传,但在时人孙克弘的《百花图》卷(北京故宫博物院藏)中,可以看到这种模式:先是题写一诗,并署款印,再以诗意绘制一种花卉,诗画相参,融为一体。这种画法与鲁治的“故宫本”《百花图》卷相近,不同之处在于“故宫本”是在所有花卉之后集中题诗。从阮元的记录和传世作品不难看出,在明代的百花图题材中,这种一诗一画的式样并不鲜见。

在乾隆的御制诗中,有一首《鲁治百花卷即用卷中题句韵》,涉及腊梅、兰、牡丹、白桃花、长春花、绣球花、红桃、蝴蝶花、栀子、荷、刺縻、百合、紫薇、秋葵、菊、桂、木芙蓉、茶花、秋海棠、水仙、山茶、梅等二十二种花④弘历《御制诗集·三集》卷六十一,清代御制(官修)本。,这和“粤博本”和“故宫本”两卷《百花图》都不一样,足见在其《百花图》诸卷中,并未有稳定的花卉名目,每两卷之间,总有相异处,以力避出现固定的范式。诗题中所言“卷中题句”,当指一诗一画模式。此画或与阮元《石渠随笔》中所言《百花图》卷为同一件。

《石渠宝笈续编·淳化轩》中著录了一件鲁治的《百花图》卷:“设色画各种花卉,行书分题旧人诗句”。该图卷分别绘腊梅、兰花、牡丹、桃花、长春花、绣球花、红桃、蝴蝶花、栀子花、荷花、刺縻、百合、紫薇、秋葵、菊花、桂花、木芙蓉、茶花、秋海棠、水仙、山茶、梅花等二十二种花卉。鲁治在卷末题识曰:“古人云,非静无以成学。笔研之事,亦学之一端也,故每兴至而役于应接斯止矣。丙辰之夏,坐雨山斋,淋浪继日,闭门酣酒,颇觉自适,遂展卷乘兴,不计形影,错综漫写,亦静中之动耳。吴人鲁治记”,钤“岐云山人”“鲁中子氏”和“青莲白石山房图书”,每段分钤“莲石斋”“鲁生印”“大治”“云白山青”“鲁治”“鲁子化”“吴中人”和“池塘生春草”。“丙辰”为明嘉靖三十五年(1556年)。在卷后,乾隆(1711—1799年)题跋道:“此卷绢素滑致,色韵生妍,自是旧人名笔。每种各系小诗,初以为即鲁治作,及阅《群芳谱》,则《秋葵》一首乃陈淳诗。因复检画谱及明诗小传,皆未言治能诗,而云淳曾刻有集,兹用卷中韵,只随题赓咏不必问其诗之出自何人耳。丁亥春日御题并识”[8]3287-3290,并抄录二十二首和诗。“丁亥”为乾隆三十二年(1767年)。从题跋及和诗可知,此卷与前述乾隆御制诗中的鲁治《百花卷》为同一件。

《石渠宝笈续编·慎修思永》亦著录了鲁治的《二十四番花信风卷》:“设色画花卉廿四种,分标名(篆书)”。其二十四种花卉为梅花、山茶、水仙、瑞香、兰花、山樊、迎春、樱桃、望春、茉莉、杏花、李花、桃花、棣棠、蔷薇、海棠、梨花、木兰、桐花、麦花、柳花、牡丹、荼縻、楝花,并自识曰:“右按时令二十四番花信风,始小寒,终谷雨。余每入春,剩有此举,绘图题诗,以遣高兴。奈卉木不齐,开落亦异,种种摹索,颇劳我思。遂尔中止,顿成陈迹。嘉靖丙辰,自春徂秋,随意览物,以窥造化之妙。讯枝辨叶,形影服膺,忽雨连朝,笔研生润,乘兴漫写,聊续前盟,脱有疑误,观者勿诮,东吴岐云鲁治记”[8]3872-3873。由此可知,绘制《百花图》卷已经成鲁治艺术生活中的常态。

《百花图》卷之外,在明清时期的书画著录中,还可见鲁治其他的花卉画,如《珊瑚网》著录其《花卉翎毛六轴》⑤汪砢玉《珊瑚网》卷四十七《名画题跋二十三》,清文渊阁四库全书本。,《佩文斋书画谱》著录其《花卉翎毛六轴》⑥王原祁、孙岳颁等纂辑《佩文斋书画谱》卷九八,清文渊阁四库全书本。,《式古堂书画汇考》著录其《花卉翎毛六轴》⑦卞永誉《式古堂书画汇考》卷三十二《画二》,清文渊阁四库全书本。,《天水冰山录》和胡积堂的《笔啸轩书画录》也分别著录其《花卉翎毛六轴》和《设色折枝花卉》[9]420等。清人陆时化(1724—1789年)在《吴越所见书画录》中也著录其作于明嘉靖三十五年(1556年)的《白荷立轴》,并称该作“丰神绰约”[10]179,反映出鲁治在《百花图》卷之外的绘画创作模式。在传世作品中,鲁治也有少量的扇面、立轴等花卉画作品,但就艺术风格而言,都不及《百花图》卷精湛。

三、鲁治《百花图》卷的画史意义

百花图卷至少在宋代便已出现。宋无款《百花图》卷(北京故宫博物院藏)和传为杨婕妤的《百花图》卷(吉林省博物院藏)是目前所见最早的这类主题绘画,其画风侧重于工整艳丽一路。书画鉴定家谢稚柳(1910—1997年)称宋无款《百花图》卷“所描写的四季花卉,工细而繁密,是勾勒兼没骨的形体”[11]116,而鲁治的两件《百花图》卷恰好兼具勾勒和没骨的两种风格,且都是画四季花卉,可称得上是继承了宋代以来百花图卷的绘画模式。与鲁治大致同时的画家,也有不少该类作品传世,如王穀祥(1501—1568年)的《花卉》卷(上海博物馆藏)和《花卉》卷(广州艺术博物院藏),徐渭的《花卉》卷(上海博物馆藏),朱良佐的《花卉》卷(广东省博物馆藏),沈仕的《花卉》卷(广东省博物馆藏),孙克弘的《百花图》卷(北京故宫博物院藏)、《花卉》卷(上海博物馆藏)、《花卉》卷(广东省博物馆藏)、《芸窗清玩图》卷(首都博物馆藏)和《四季花卉》卷(广州艺术博物院藏),周之冕的《百花图》卷(北京故宫博物院藏)、《群英吐秀图》卷(南京博物院藏)和《花卉》卷(云南省博物馆藏),陈淳的《花卉》卷(北京故宫博物院藏)、《百花图》卷(沈阳故宫博物院藏)、《花卉》卷(上海博物馆藏)和《花卉》卷(天津博物馆藏),陈遵的《百花图》卷(北京市文物商店藏),陈栝的《写生游戏图》卷(北京故宫博物院藏)、《花卉卷》(韩世能题诗,天津博物馆藏),赵备的《花卉》卷(广东省博物馆藏)、《花卉》卷(上海博物馆藏)、《四季花卉图》卷(首都博物馆藏),戚勋的《花卉》卷(南京博物院藏),王中立的《花卉图》卷(北京故宫博物院藏),黄骥的《折枝花卉》卷(辽宁省博物馆藏),胡钦的《折枝花卉》卷(天津博物馆藏),谭玄的《花卉》卷(天津博物馆藏),以及张翀的《百花图》卷(南京博物院藏)等。这些画卷,有写意,也有工笔,在技法及题材上都是对宋代百花图范式的一脉相承。由此不难看出,包括鲁治的两件《百花图》卷在内,明代的百花图模式得到空前的发展与繁盛,其绘画风格大多沿袭了宋代传统。(图3)

图3 (南宋)佚名《百花图》卷,纸本墨笔,31.5cmx1679.5cm,北京故宫博物院藏

鲁治的传世作品,除上述两件署有年款的《百花图》卷外,还有一件作于明嘉靖四十年(1561年)的《井亭图》横幅。据此可知,鲁治的纪年作品都集中在明嘉靖三十五年(1556年)至四十年(1561年)间。在传世的诸多有纪年的明代《百花图》卷中,陈淳之画分别作于明嘉靖十六年(1537年)、十七年(1538年)和十九年(1540年),陈栝之画作于明嘉靖三十二年(1553年),王穀祥之画分别作于明嘉靖二十年(1541年)和三十四年(1555年),沈仕之画作于明嘉靖三十七年(1558年),戚勋之画作于明隆庆四年(1570年),孙克弘之画分别作于明隆庆六年(1572年)、万历十三年(1585年)和二十九年(1601年),朱良佐之画作于明万历十一年(1583年),徐渭之画作于明万历二十年(1592年),周之冕之画分别作于明万历二十七年(1599年)、二十九年(1601年)和三十年(1602年),陈遵和赵备之画均作于明万历四十年(1612年),胡钦之画作于明崇祯四年(1631年),谭玄之画作于明崇祯九年(1636年),黄骥之画作于明崇祯十一年(1638年),张翀之画作于明崇祯十四年(1641年),都集中在明嘉靖至崇祯年间。因此,明代的百花图卷模式作品,大多集中在明代晚期,鲁治的两件有纪年的《百花图》卷便是其缩影。有趣的是,在明代画史上,至今尚未发现明代中期和早期的百花图卷,这个发现对于书画鉴定中的证伪无疑将起到辅证作用。如果在今后的书画鉴定中,发现号为明代早期或中期的《百花图》卷,则要特别留意,极有可能是一件赝品。

到了清代,百花图卷模式的作品得到延续发展。据不完全统计,现存的作品有恽寿平(1633—1690年)的《百花图》卷(美国纽约大都会博物馆藏)、蒋廷锡(1669—1732年)的《仿元人花卉》卷(首都博物馆藏)、高凤翰(1683—1749年)的《花卉》卷(天津博物馆藏)、李鱓(1686—1756年)的《花卉》卷(天津博物馆藏)和《花卉》卷(广东省博物馆藏)、邹一桂(1686—1772年)的《百花图》卷(两件,均藏中国国家博物馆)、李方膺(1695—1755年)的《花卉》卷(天津博物馆藏)、钱维城(1720—1772年)的《万有同春图》卷(美国波士顿美术馆藏)、熊景星(1791—1856年)的《百花图》卷(清华大学艺术博物馆藏)、章声的《折枝花卉》卷(天津博物馆藏)、张乃耆的《折枝花卉》卷(天津博物馆藏)、余崧的《百花图》卷(日本静嘉堂藏)、毛周的《百花图》卷(南京博物院藏)、周闲(1820—1875年)的《百花图》卷(《花果图》,天津博物馆藏)、宋光宝的《百花图》卷(北京故宫博物院藏)、居廉(1828—1904年)的《天成百味图卷》(广东省博物馆藏)等。从时序上看,囊括了清初至清末的各个时期,前后长达二百余年。从传世作品数量看,则与明代不分轩轾。从绘画风格看,以没骨花卉为主,基本上代表了以恽寿平为主导的“常州画派”风格。因而可以这样说,清代百花图卷模式是在赓续晚明百花图卷模式基础上的变革与创新。

在近千年百花图卷绘画样式的发展与演进中,以鲁治《百花图》卷为代表的明代花卉画卷,既是明代工笔花卉与小写意设色花卉的缩影,又成为画史上这一题材的承前启后者。

四、余论

无论从传世作品还是对后世的影响上看,鲁治都属于在明代画史中不太受关注的对象。但即便是这样一个画史中的“隐逸者”,在当代或后世也都留下了影响他人的痕迹。明代徐沁的《明画录》就记载:“朱谋卦,字象吉,南昌人,弋阳王孙多炡之子,所画花石绝类鲁岐云”[2]133,可见鲁治的花石在明代画坛有一定的影响力。清人方睿颐在其《梦园书画录》著录方士庶《花卉》:“小师老人拟鲁治画法”⑧方睿颐《梦园书画录》卷二十二,清光绪刻本。。“小师老人”即方士庶(1692—1751年),擅画山水,兼擅花鸟,在其传世花鸟画中,有作于清乾隆十四年(1749年)的《菖蒲图》轴、《端午即景图》轴(以上沈阳故宫博物院藏)、《椿萱芝桂图》轴(四川博物院藏),十五年(1750年)的《荔枝图》轴(清华大学艺术博物馆藏)、《栗子图》轴(天津博物馆藏),以及年代不详的《百龄桃寿图》轴、《玉簪花》扇面(以上天津博物馆藏)、《端阳景图》轴(安徽博物院藏)、《蓼花图》轴(杭州博物馆藏)等。从笔者寓目的《栗子图》轴可看出,方士庶的花卉较为粗犷,与鲁治画风形成鲜明反差。但在画中,作为衬景的盆栽中的花卉能找到鲁治的痕迹,可见方士庶在师法鲁治的基础上有所变法。(图4)

图4 (清)方士庶《栗子图》轴,纸本设色,115cmx52cm,天津博物馆藏

清人钱载(1708—1793年)有《题鲁治春满江南卷》诗曰:“东吴小笔数岐云,风露枝枝合复分。若见白阳并酉室,春游连褹定呼君”[12]558,“岐云”即鲁治,“酉室”为蒋廷锡,钱载将鲁治与明代的陈淳和清代的蒋廷锡相提并论,足见在清人视野中,鲁治的地位并不逊于同时期的其他花鸟画家。方士庶和钱载都是活跃于清代康、雍、乾时期的画家,由此大抵可从一个侧面看到,至少在清代康、雍、乾时期,鲁治及其艺术在主流画坛所受关注的程度。遗憾的是,关于鲁治的文献资料阙如,且传世作品极少,因而其已逐渐淡出了绘画史视野。如今,透过其两件《百花图》卷,或可大致睹其艺术风采。