双氢青蒿素体外抑制新孢子虫和弓形虫试验

杨冰祎,王振宇,千慧燕,闵鹏飞,张爽,贾立军*

(1.东北寒区肉牛科技创新教育部工程研究中心,延边大学;2.延边大学农学院: 吉林 延吉 133002)

新孢子虫病是由犬新孢子虫(Neosporacaninum)引起孕畜流产、死胎或木乃伊胎,以及新生儿运动神经障碍的一种原虫病[1]。弓形虫病是一种人畜共患传染病,该病多呈隐性感染,严重影响人类、家畜和野生动物的健康,被视为一种严重威胁疾病[2]。为减轻新孢子虫病和弓形虫病给畜牧业带来的危害,筛选有效药物和研制疫苗是当前的研究重点[3]。虽然乙胺嘧啶在弓形虫治疗方面是首选药物,青蒿素及其衍生物对弓形虫和新孢子虫也具有一定抑制作用,但针对弓形虫与新孢子虫的有效防控仍然是一项急需解决的难题[4-7]。

张步彩等[8]用白牛胆、垂花香薷、黄皮叶、桦褐孔菌多糖进行抗弓形虫试验,发现几种药物均有一定程度的抗弓形虫的作用。而且相关试验证明,桦褐孔菌多糖也具有一定的抗弓形虫作用[9]。该试验以双氢青蒿素作为研究对象,开展体外抗新孢子虫和弓形虫研究,以期确定双氢青蒿素体外抑制2种虫体的作用效果。

1 材料与方法

1.1 主要试剂与药品

DMEM细胞培养液购自Gibico公司,胎牛血清(FBS)购自浙江天杭生物科技公司,双抗(青链霉素混合液)、胰蛋白酶-EDTA消化液、PBS和二甲基亚砜(DMSO)均购自北京索莱宝科技有限公司。桦褐孔菌多糖(含量≥85%)由延边大学预防兽医学试验室提取保存,双氢青蒿素(含量≥98%)购自上海哈灵生物科技有限公司,青蒿素(含量≥98%)和乙胺嘧啶(含量≥98%)购自上海麦克林生化科技有限公司,黄芩苷(含量≥95% )由上海源叶生物科技有限公司。用含10%胎牛血清的DMEM培养液将桦褐孔菌多糖稀释,0.22 μm滤膜滤菌后4 ℃保存备用;用二甲基亚砜将双氢青蒿素、青蒿素、黄芩苷、乙胺嘧啶分别配置成母液并过0.22 μm滤膜,4 ℃保存备用。

1.2 细胞及虫体

Vero细胞、新孢子虫NC-GFP株和弓形虫MIC10-GFP株由延边大学预防实验室保存。

1.3 细胞与虫体的培养

37 ℃、5% CO2培养Vero细胞,将NC-GFP与MIC10-GFP接种Vero细胞中,当速殖子增殖游离于培养液中时,过27 G针头和5 μm滤膜纯化速殖子,并计数,备用。

1.4 MTT法测定双氢青蒿素等药物对Vero细胞毒性

按照谢素珠等[10]方法应用MTT法测定双氢青蒿素、青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶等对Vero细胞的毒性。计算方法:增殖率=(试验组OD值-空白对照组OD值)/(试验对照组OD值-空白对照组OD值)×100%。

1.5 MTT法药物体外抗新孢子虫与弓形虫试验

按照谢素珠等[3]方法,双氢青蒿素、青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶以细胞毒性试验中得到的安全浓度及用培养液稀释至80%、50%、25%、5%,每孔150 μL,对照组加入150 μL 0.1% DMSO的DMEM培养液继续培养60 h后,在荧光倒置显微镜下通过对GFP荧光信号的统计与随机视野中速殖子的个数及纳虫泡进行统计。抑制率=(对照组个数-药物处理组个数)/对照组中个数×100%,以此来计算虫体抑制率。

1.6 统计学分析

用GraphPad Prism 5.0软件进行数据分析,结果以“平均值±标准差”表示。同一药物同一时间不同浓度的数据进行差异显著性分析。P<0.01表示差异极显著,0.01

2 结果与分析

2.1 药物对Vero细胞的毒性试验

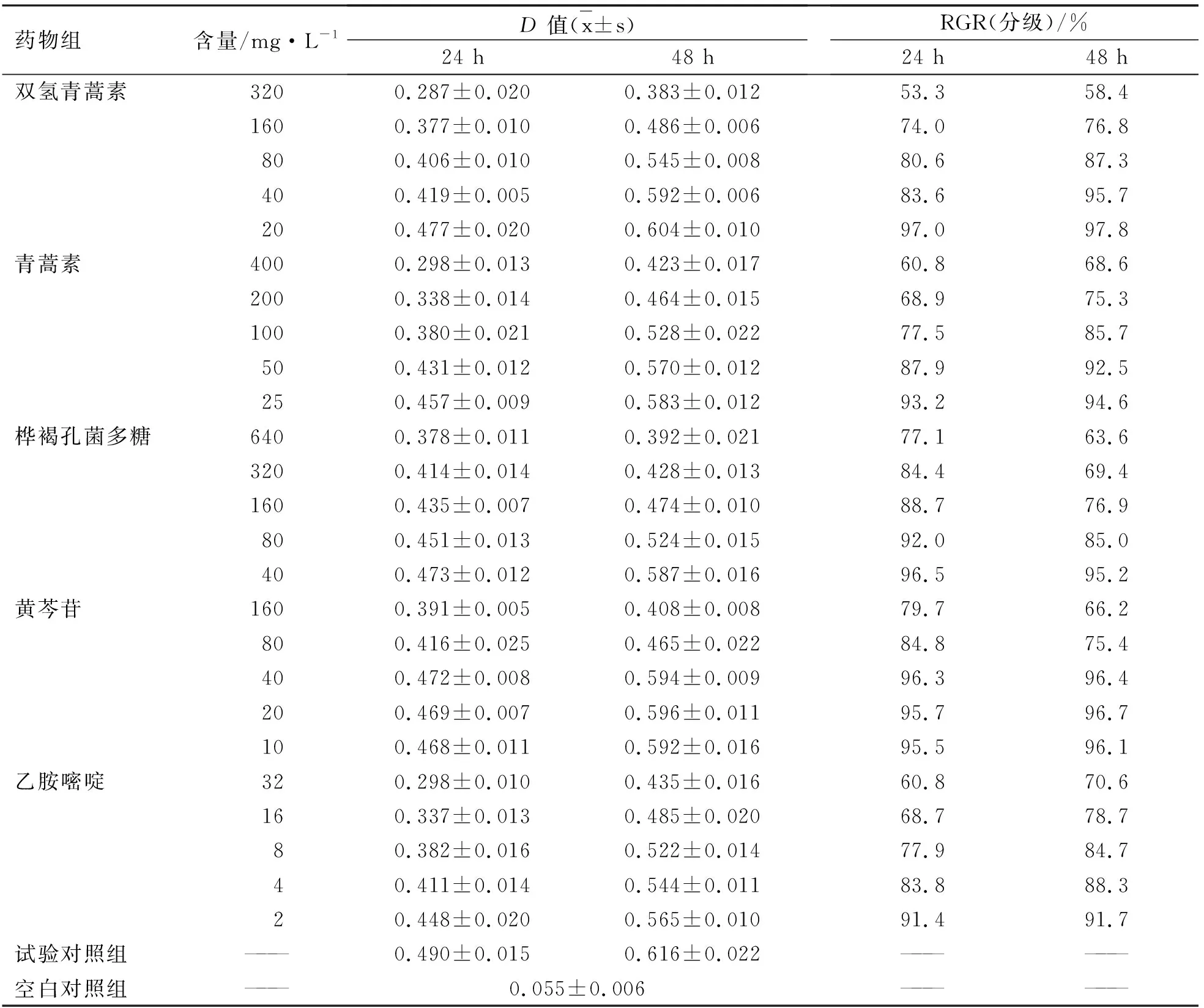

在24和48 h时不同药物不同浓度对Vero细胞的毒性结果见表1。由表1可见,2个时间细胞增殖率均在90%以上所对应的质量浓度分别为双氢青蒿素20 mg/L、青蒿素25 mg/L、桦褐孔菌多糖40 mg/L、黄芩苷20 mg/L及乙胺嘧啶2 mg/L,按照此浓度为试验安全浓度进行试验。

表1 药物对Vero细胞的毒性试验结果(n=3)

2.2 药物体外抗新孢子虫与弓形虫速殖子增殖试验

新孢子虫给药12 h后在荧光显微镜下观察,各药物高质量浓度组下细胞形态均保持正常。给药24 h后双氢青蒿素高质量浓度组中细胞形态正常,纳虫泡体积最小,青蒿素细胞形态正常,纳虫泡体积正常,青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积稍变大,纳虫泡形态较大。36 h后双氢青蒿素少部分细胞体积变大,纳虫泡未发生变化;青蒿素部分细胞体积发生变化,纳虫泡无明显变化;桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积增大,纳虫泡体积增大。48 h后双氢青蒿素高质量浓度组中细胞体积略有变大,纳虫泡体积未发生变化;青蒿素细胞体积略有变大,纳虫泡未发生明显变化;桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积增大,少部分细胞裂解且纳虫泡体积增大,胞外见少量速殖子。60 h后双氢青蒿素高质量浓度组观察,大部分细胞形态发生变化,细胞间聚集生长,可见零星纳虫空泡;青蒿素高质量浓度组观察,个别细胞裂解,大部分细胞形态发生不规则变化,可见量纳虫空泡;桦褐孔菌多糖高质量浓度观察细胞聚集生长,纳虫泡变大,部分细胞发生崩解。观察黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组,部分细胞边缘裂解,胞外可见少量速殖子;对照组细胞全部边缘裂解,形态模糊,大部分细胞完全破裂,可见大量速殖子。60 h后高质量浓度药物组体外抑制新孢子虫结果见图1。

弓形虫给药12 h后荧光显微镜下观察,各药物高质量浓度组细胞形态均保持正常。给药24 h后双氢青蒿素高质量浓度组中大部分细胞形态正常;青蒿素大部分细胞形态基本正常,纳虫泡体积正常;桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积略微变大,纳虫泡形态较大。36 h后双氢青蒿素高质量浓度中细胞体积略微变大,纳虫泡形态无明显变化;青蒿素高质量浓度组细胞体积略变大,纳虫泡体积略微变大;桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积增大,部分纳虫泡体积明显增大。48 h后双氢青蒿素高质量浓度组中细胞体积略变大,纳虫泡体积略微变大;青蒿素细胞体积略有变大,纳虫泡略微变大;桦褐孔菌多糖、黄芩苷和乙胺嘧啶各高质量浓度组中细胞体积增大,部分细胞裂解且纳虫泡体积增大,胞外见少量速殖子。60 h后双氢青蒿素高质量浓度组观察,胞外可见零星的速殖子和纳虫泡;青蒿素、桦褐孔菌多糖及黄芩苷高质量浓度组观察,胞外见少量成片状速殖子;乙胺嘧啶各高质量浓度组观察,可见少量速殖子和单个纳虫泡。对照组细胞形态模糊,胞外可见大量速殖子和充满速殖子的纳虫泡。60 h后高质量浓度药物组体外抑制弓形虫结果见图2。

2.3 药物体外对新孢子虫与弓形虫速殖子的抑制效果

给药60 h后,在倒置荧光显微镜下观察发现,不同药物的抑新孢子虫效果不同,同一药物不同浓度的抑虫效果也不同。双氢青蒿素高质量浓度(20 mg/L)抑制率为97.69%,高质量浓度组中抑虫率相近(表2);青蒿素高质量浓度(25 mg/L)抑制率为95.36%(表3),与双氢青蒿素抑虫率相近;桦褐孔菌多糖高质量浓度(40 mg/L)的抑制率为70.44%(表4),黄芩苷高质量浓度(20 mg/L)的抑制率为66.53%(表5),乙胺嘧啶高质量浓度(2 mg/L)的抑制率为67.29%(表6)。

表2 60 h双氢青蒿素不同质量浓度中抑虫率的比较Table 2 Comparison of inhibition rate in different concentrations of dihydroartemisinin at 60 h

表3 60 h青蒿素不同质量浓度中抑虫率的比较

表4 60 h桦褐多糖孔菌不同质量浓度中抑虫率的比较

表5 60 h黄芩苷不同质量浓度中抑虫率的比较

表6 60 h乙胺嘧啶不同质量浓度中抑虫率的比较

给药60 h后,在倒置荧光显微镜下观察发现,不同药物的抑弓形虫效果不同,同一药物不同浓度的抑虫效果也不同。双氢青蒿素高质量浓度(20 mg/L)抑制率为86.56%(表2);青蒿素高质量浓度(25 mg/L)抑制率为82.81%(表3);桦褐孔菌多糖高质量浓度(40 mg/L)的抑制率为63.48%(表4);黄芩苷高质量浓度(20 mg/L)的抑制率为72.21%(表5);乙胺嘧啶高质量浓度浓度(2 mg/L)的抑制率为81.84%(表6)。

由表2可知,在双氢青蒿素药物组中,同一时间高质量浓度组间抑制新孢子虫的效果无显著差异(P>0.05),低质量浓度组间差异显著(0.01

由表2可知,在双氢青蒿素药物组中,同一时间各质量浓度组间抑制弓形虫的效果均差异极显著(P<0.01)。由表3可知,在青蒿素药物组中,同一时间各质量浓度组间抑虫效果差异极显著(P<0.01)。由表4可见,在桦褐孔菌多糖药物组中,同一时间各质量浓度组间抑制弓形虫效果均差异极显著(P<0.01)。由表5可见,在黄芩苷药物组中,同一时间高浓度质量浓度组间抑制弓形虫效果差异显著(P>0.05),低质量浓度组间差异极显著(P<0.01)。由表6可见,在乙胺嘧啶药物组中,同一时间高质量浓度组间抑制新孢子虫效果无显著差异(P>0.05),低质量浓度组间差异极显著(P<0.01)。

3 讨论与结论

目前,针对新孢子虫病和弓形虫病已经进行了一定的研究。但在新孢子虫病和弓形虫病防治方面仍无有效方法,因此体外筛选出安全有效的抗新孢子虫与弓形虫药物至关重要。青蒿素及其衍生物双氢青蒿素具有抗疟疾、抗肿瘤作用[11];桦褐孔菌多糖具有降血糖、抗菌、抗病毒的作用;黄芩苷作为一种黄酮类化合物具有抑菌、抗癌抗、病毒的作用;乙胺嘧啶可抑制二氢叶酸还原酶,因而干扰疟原虫的叶酸正常代射,对疟原虫红细胞有一定效果,可作为预防用药[12]。由此,该试验应用双氢青蒿素、青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶等进行了体外抑制新孢子虫与弓形虫研究,以此确定各种药物的体外抗虫作用。

该试验基于谢素珠[10]等抗新孢子虫试验基础上进行改良,药物的试验浓度进行了小幅度变化,并且在体外的抑虫试验观察间隔缩短为12 h,而且为配合总体试验时间将总时间缩短12 h。观察时间间隔的缩短可以使对于各药物不同时间段对于虫体的作用情况清晰明确,便于对于各时间段虫体的观察与比对。但与之对应的缺点是过于频繁的将虫体从细胞培养箱取出至室外观察且每次观察时间较长,虽在总时间上进行了微调整,但对于细胞及虫体生长状况可能有一定影响,引起部分试验结果偏差。

谢素珠[10]等应用青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶等药物对体外培养的新孢子虫进行了抑制作用研究,该试验在此基础上应用双氢青蒿素、青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶等进行了体外抑制新孢子虫与弓形虫研究,目的是确定双氢青蒿素在抗新孢子虫和弓形虫方面的作用。5种药物作用效果均与药物浓度显现正相关,即在安全范围内浓度越高,抑虫效果越好。表明双氢青蒿素、青蒿素、桦褐孔菌多糖、黄芩苷、乙胺嘧啶均可作为抗新孢子虫与弓形虫潜在药物,该试验证实,双氢青蒿素在质量浓度为20 mg/L时抑制新孢子虫效率最高为97.69%,抑制弓形虫效果最好为86.56%。为体内药物试验奠定了基础。