曲艺红色经典的美学风范

鲍震培

一、缘起

“红色文化是在我国革命实践中形成的,由中国共产党人、先进分子和人民群众共同创造的一种特色文化。”曲艺红色题材创作是当代红色文化序列中非常突出的现象,主要指新中国成立后在“说新唱新”中涌现出的新作品,“其中反映20世纪以来中国社会剧变的革命化叙事内容,集中体现了中国人民在实现民族独立自由和建设社会主义的历史进程中的伟大斗争,是中国人民在20世纪的集体记忆结晶”。“红色经典”一词大约出现在20世纪90年代,从广义上讲,包括中国共产党领导的新民主主义革命的历史题材和反映中国特色社会主义建设的现实题材中比较重大的叙事内容,可视为“红色经典”。《曲艺》编辑部编辑的《纪念中国共产党成立90周年新中国曲艺经典作品90篇名录》列入的大多数作品都属于曲艺红色经典。

二、曲艺红色基因的发生与传承路径

曲艺产生伊始,便带有思想宣传、劝教民众的基因。迥异于庙堂高文大册,曲艺具有得天独厚的民间通俗文艺色彩;与文人文学、传统诗文的大道大雅相比,曲艺虽小道而通俗,却以“讲好中国故事”的叙事姿态历经几千年不衰。从战国、秦汉时期的说唱体作品《成相篇》《为吏之道》中的政务说理类说唱,到唐代“俗讲”讲经文、变文等杂糅佛教道教的叙事,再到宝卷、善书等故事宣讲类唱本,直至明清两代形成“南(弹)词北鼓(词)”格局,各地曲艺曲种蔚为大观。自辛亥革命开始,宣传时事政治和宣扬民族解放成为曲艺艺术的主流题材,如秋瑾的弹词《精卫石》、陈天华的鼓词《醒世钟》《猛回头》等。20世纪三四十年代,曲艺艺术在都市城镇和乡村都得到长足的发展。鉴于曲艺艺术突出的大众文艺通俗说唱特点,中国共产党的早期领导人和一些左翼的进步知识分子都倡导通过通俗文艺宣传革命和促进大众的觉醒,如瞿秋白创作了《孟姜女调·救国十二月花名》,他在《论大众文艺》一文中提倡写革命内容的“说书式的小说、唱本”。鲁迅曾对当时一部分人污蔑大众文化的言论驳斥说:“我相信,从唱本说书里可以产生托尔斯泰、弗罗培尔的。”1938年,毛泽东在《中国共产党在民族战争中的地位》一文中提出,根据地文艺要“代之以新鲜活泼的,为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”。1942年,毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》,提出文艺“为什么人的问题”,彻底使民间文艺包括曲艺、地方戏曲等真正阔步登上大雅之堂。

曲艺红色经典的发展经历了三个阶段。第一阶段:1921年至1949年。以红色根据地和解放区为主要阵地,陕北说书艺人韩起祥创作了《刘巧团圆》《翻身记》,王尊三创作了《晋察冀小姑娘》,还有老舍、何迟、赵树理、孙犁等作家倡导并身体力行的抗战文艺。小说家茅盾曾不远千里向老舍约稿,“嘱写大鼓书词,以求通俗,增高民众抗战情绪”。解放区的曲艺形式多样,数量巨大,“陕北说书、西河大鼓、京韵大鼓、山东的‘武老二’(山东快书)、胶东大鼓、河南坠子,以及南方韵味的评弹、评书等曲艺形式,都变成了民间艺人、作家和艺术家手中最直接的战斗锐器,成为解放区群众文化娱乐和宣传教育的工具”。胡孟祥搜集整理了《解放区说唱文学作品选》三卷本于1989年出版。

第二阶段:1949年至1965年。文学史上的“十七年”时期,红色曲艺与红色经典小说几乎同步。所谓“三红一创,青山保林”,还有《平原枪声》《野火春风斗古城》《铁道游击队》《吕梁英雄传》等革命历史题材小说,对这些小说,曲艺家都投入了极大的热情和人力进行改编创作,其中以评书形式的改编最为常见,“血染洋行”“智斗小炉匠”“双枪老太婆救江姐”等片段非常著名。红色评书取得成功后又反哺了作家,刘流直接以评书形式写出《烈火金钢》,其中至今还常说的《肖飞买药》一段堪称评书红色经典的“教科书”。这部作品在当时作为结合民族传统艺术形式的成功典范,受到《文艺报》的表扬。评论家侯金镜说:“《烈火金钢》的作者在运用评书体裁方面,取得了很大的成绩。刘流同志不但熟悉,而且熟练地运用了这个形式。”20世纪五六十年代堪称是红色文艺的井喷期,小说、电影、歌剧、话剧、戏曲、曲艺等文艺形式全面开花,而“红色经典的共同特征是以普通农民、军人或工人的革命斗争生活为题材,主人公多为体现革命理想的英雄或模范人物,体现出英雄主义和乐观主义精神”。这种精神特质和审美价值是非常明显的。

就曲艺来说,新中国成立后,曲艺人以极大的热情拥抱新文艺,仿佛一夜之间脱胎换骨,曲艺工作者创作了大量革命历史题材和讴歌各条战线上的英雄人物、先进事迹的作品。没有哪一种文艺形式像曲艺这样如此迅速地纳入主流话语,为主流意识形态的宣传贯彻立下汗马功劳。而且从当时的受众面看,曲艺的影响要远远高于小说。以《红岩》的曲艺改编为例,20世纪60年代出现了小说《红岩》热,但欣赏人群以有一定教育背景的知识分子和大中型城市市民为主。但是自“曲艺改编《红岩》后,小说的普及面和受众层次立刻发生了很大改观”。曲艺对《红岩》的改编,扩大了小说的影响,也形成了曲艺红色经典。另外,对共产主义战士雷锋、南京路上好八连等事迹的宣传也催生了一些曲艺作品,留下了一些经典。如单弦《赞雷锋》、铁片大鼓《风雨行》、京东大鼓《在列车上》、弹词开篇《南京路上好八连》等。

第三阶段:1966年至今。虽然“文革”时期曲艺和其他文艺形式一样不可避免地受到影响,但是由于曲艺所具有的宣传功能、精心的创作和艺术家的“人保活”,使部分曲种仍然产生了红色经典佳作,流传至今。改革开放迎来了思想解放的春天,曲艺极大地焕发了青春。新时期以来,曲艺红色经典创作形成热潮,大致有以下几类:一是讴歌共和国领袖和开国老将的高风亮节和为国为民情怀的作品,如广西文场《春兰吟》(1995),单弦《小平南巡》(2001),扬州评话、评书《一代儒将陈毅》(2005、2017),长篇山东快书《许世友的传说》(2013),中篇苏州评弹《陈云的故事——凌云出岫》(2012),京韵大鼓《六盘山上》(2018)等。二是讴歌社会主义建设进程中涌现出来的优秀党员干部和模范人物事迹的作品,如梅花大鼓《别母进藏》(1995),中篇苏州评弹《焦裕禄》(2018),中篇苏州评弹《钱学森》(2020),评书《黄旭华》(2019),小品《社区民警于三快》(2015),评书《英雄机长》(2020)等。三是传统意义上的革命历史题材作品,如反映东北抗联英雄的长篇快板书《神虎将星赵尚志》(2005),从红色旅游切入的小品《红色珍宝》(2011),反映红色谍战故事的中篇评弹《大浪淘沙》(2017)、章回鼓书《古城暗战》(2018),取材红军长征故事的沁州三弦书《十七棵松》(2018),反映抗战期间我党组织营救省港文化名人的西河大鼓《大营救》(2019)等。四是现实生活题材中的家国情怀叙事,如快板《我送神舟上九天》(2005)、《天安门前看升旗》(2009)、苏州评弹《军嫂》(2020)等,宣传助力国家脱贫攻坚战略和见义勇为、孝老爱亲、爱岗敬业等方面的感人事迹。特别是2020年全民抗疫以来,曲艺人发挥曲艺小、快、灵的优势,创演了大量抗疫作品,如山东快书《站哨台》、快板《加油武汉》、京韵大鼓《妈妈的嘱咐》、弹词开篇《秀发》等等。以上许多作品获得了中国曲艺“牡丹奖”、群星奖等奖项,说明了曲艺人始终坚持红色经典主流创作导向,取得了不斐成绩。

这一时期,人们对红色经典有了新的认知,人物塑造不再满足于单一扁平的红色英雄模式,“在建构英雄人物等形象时,曲艺创作者应思考如何杜绝假、大、空,避免概念化、公式化,塑造出真实可信、生动立体的艺术形象等”。深入挖掘红色人物的内心世界,力争采取以观众为中心的“平视”视角,从当代人的视角给予红色文化内涵富有新意的解读,以英雄或模范人物的日常生活和情感心理成为叙事中心,揭示人物高尚境界背后的优秀传统文化基因。如在刘兰芳表演的评书《黄旭华》中,国防科学家黄旭华为了研制我国第一艘核潜艇,隐姓埋名30年没有回过一次家,最后母亲理解了他,说“对国家忠诚,就是对父母的大孝”。非常接地气的情感抒发,打动了观众的心灵。

三、曲艺红色经典的美学风范

红色经典的美学价值和意义,首先在于对我国自古以来强大而深厚的爱国主义传统的文化认同。列宁说:“爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己的祖国的一种最深厚的感情。”“承担了民族国家‘想象共同体’叙述重任的‘红色经典’,以其强大的革命意识形态精神资源,实践着带有主流价值倾向的民族国家想象,也为身处现代化建设中的当代国人在其熏陶和教养中获得了巨大的文化认同感。”这也是从儒家道德伦理的家国情怀出发,对中国共产党领导新民主主义革命推翻“三座大山”、建立人民当家作主的社会主义国家的根本认同。以下从红色曲艺作品内容与形式的高度一致出发,从艺术形象塑造的典型示范、宏大叙事史诗风格、艺术创新性等几个方面论述曲艺红色经典的美学风范。

1.艺术形象塑造的典型示范

(1) 现代“卡里斯马”典型塑造

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”在20世纪波澜壮阔的革命斗争中,怀揣着伟大信仰的共和国先驱们冲锋陷阵、浴血奋战,他们是使中国挺立起来的“脊梁”。这样的革命英雄的形象,是前所未有的新型历史主体人物形象,传统的带有江湖侠义色彩的传奇式英雄的概念已不适用。当代文艺理论学者王一川参考麦克斯·韦伯、爱德华·希尔斯及林毓生等相继使用的“卡里斯马”概念,提出中国的“现代卡里斯马典型”概念:“20世纪是中国历史上一个特殊时期:在深重的民族文化危机情境中,各种‘卡里斯马’人物横空出世,风云际会,尽显英雄本色。这种英雄姿态也在这时期小说中获得有力的象征性形式,这就是现代卡里斯马典型。20世纪中国小说的一个贯穿始终的显著特色,便是创造这种典型。”王一川所说的现代“卡里斯马”典型体现了在中国共产党领导的中国革命进程中所出现的、具有神圣性和感召力的新型形象的艺术魅力,这是20世纪整个中国文艺的一个重要使命和美学特色,放在曲艺里说也是同样适用的。

红色曲艺创作者显然是把创造这种特殊典型当作自身的中心使命去完成的。新中国成立初期,曲艺人很快投身到“说新创新”的热潮中,七十多年来,文艺为国民“培根铸魂”的责任感使命感一直引领着曲艺人走在创新道路上。比如,第一次国内革命战争时期的《飞夺泸定桥》(京韵大鼓、苏州评弹)、《悲壮的婚礼》(梅花大鼓)、《二万五千里长征》(快板)、《红军过草原》(岔曲)等,抗日战争时期的《血战狼牙山》(联珠快书)、《芦苇青青》(苏州评弹)、《英雄小八路》(相声)等,解放战争时期的《三勇士推船渡江》(河南坠子)、《王银生带路取北峰》(西河大鼓)、《刘胡兰就义》(京韵大鼓、弹词开篇)、《江姐上船》(评书)、《劫刑车》(快板书)、《地下苍松》(单弦)等,抗美援朝时期的《青年英雄潘天炎》(单弦)、《邱少云》(单弦)、《黄继光》(京韵大鼓)、《罗盛教》(京韵大鼓)、《奇袭白虎团》(快板书)等。这其中,或是英雄集体群像,或是战斗英雄、优秀共产党员等个体形象,从审美维度看,他们身上凝聚着革命英雄主义的精神气质、为理想而献身的崇高感、为全人类求解放的事业神圣感,彰显了革命文化的无限魅力,仍然感动着今天的观众。

曲艺红色作品特别擅长的是塑造革命领袖人物形象,如毛泽东、朱德、周恩来、邓小平、陈毅、贺龙、许世友、刘志丹、李大钊等,其中出身于贫苦农民家庭而后习武从军的朱德元帅、许世友将军等更多受到民间说唱艺人的热爱。此外,《东方红》《翻身记》(陕北说书)、《毛主席像红太阳》(京韵大鼓)、《毛主席的书我最爱读》(京东大鼓)、《光荣的航行》(京韵大鼓)、《会师井冈山》(西河大鼓)等抒发了对共和国缔造者、伟大领袖毛泽东的无限热爱和景仰之情,这是此类曲艺作品经久流传的原因。

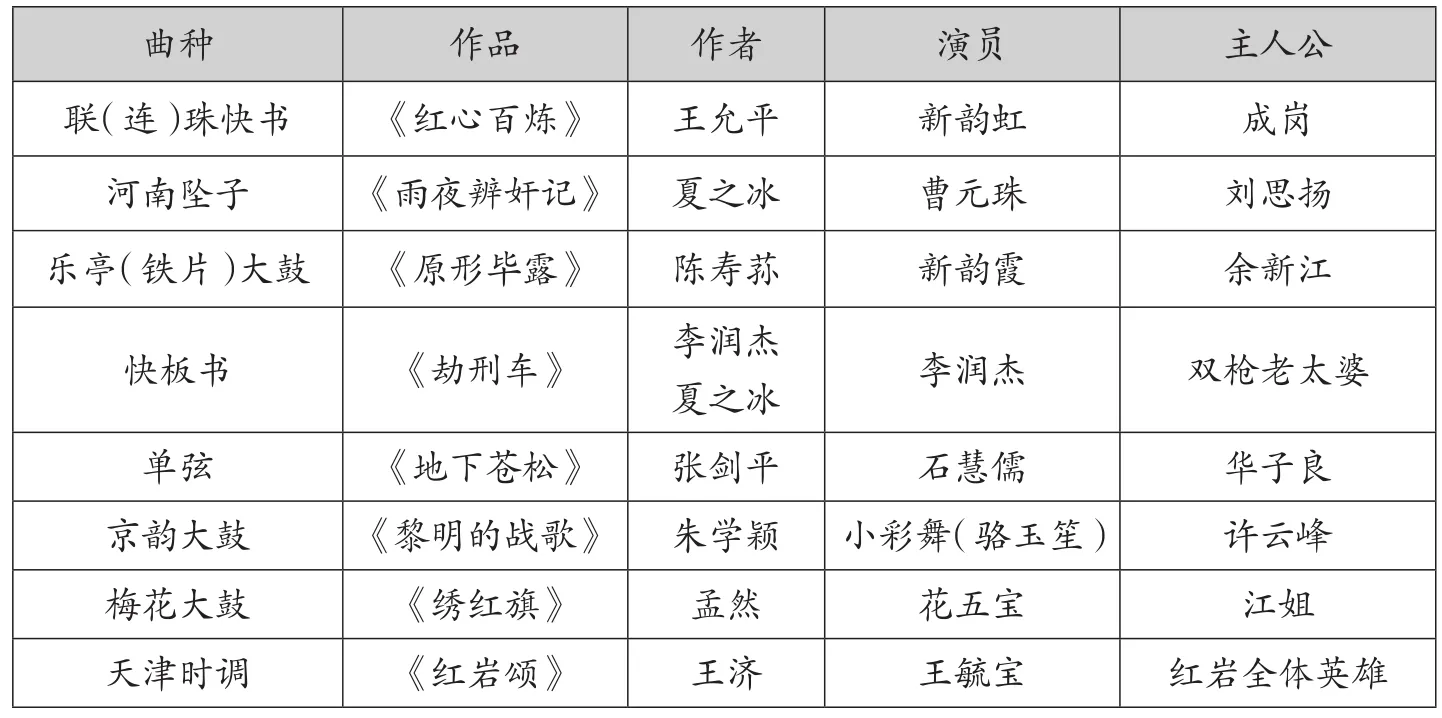

(2) 凯歌和颂歌的叙事基调

曲艺红色经典中的英雄人物形象,身上既有“忠诚”“机智”“勇敢”“利他”“不怕牺牲”“弘扬正义”等传统传奇式英雄主义的特质,也有坚定的共产主义信仰和革命乐观主义精神等新特质。以《红岩》和《红岩》改编的曲艺作品为例,据《红岩》作者说,小说的原稿很低沉压抑,后来吸取了各方面的批评和建议,反复修改,才最终“摆脱了低沉压抑的气氛”,形成“高昂的基调”。小说由最初揭露敌人暴行,提升为对无产阶级革命者崇高精神品质的“歌颂”。1963年2月17日,《人 民日报》刊登了《天津举办〈红岩〉鼓曲专场演出》的报道,同年《红岩曲艺集》单行本出版。报道与单行本中节目作者、演员阵容及作品主人公见表1。其他地方曲艺改编《红岩》的精彩曲目亦有金钱板《双枪老太婆》、四川评书《红岩》、京东大鼓《铁窗童心》等。

表1

歌剧《江姐》1964年上演后,曲艺借鉴歌剧对江姐的成功塑造经验,改编了大量以江姐为主人公的作品,如评书等曲种的《江姐上船》,湖北小曲、湖南丝弦等的《江姐进山》,湖北小曲的《江姐被捕》《江姐就义》,四川竹琴、乐亭大鼓等的《绣红旗》,四川清音的《江竹筠》《江姐上华蓥》等。

曲艺对小说《红岩》的改编取得巨大成功,表现出曲艺的独特性。曲艺往往是带着英雄崇拜情结进行叙事的,突出选择对象的传奇色彩,老舍曾总结曲艺人物描写的特点说,“人物的描写要黑白分明,要简单有力的介绍出;形容得过火一点,比形容得恰到好处更有力……唱本中也不是没有详细描写人物的,可是都是沿着这夸大的路子往下走,越形容越起劲,使一个英雄成为超人,有托天拔地的本领。”曲艺的惯用传奇手法表现为突出革命者身上“超人”的气质。《黎明的战歌》把原作中出于阶级思想的心理活动改编为靠人物自身意志力的作用,更加生动细腻地突出了许云峰超凡的革命毅力。“他在那黑牢之内,铁狱之中,不屈不挠,坚持斗争,为越狱,挖通道,为胜利,把路铺平,真正是豪情鬼神泣,壮志天地惊,他那红心比月明。”原作中对挖地道的描写文字仅仅三十多字,京韵大鼓唱词中则铺陈敷衍了三十余行之多。

联珠快书《红心百炼》对成岗受刑场景的描写,突出了英雄战胜敌人的钢铁意志。“(诵白)通红的烙铁在英雄的身上化成了冰,乌突突的电流在英雄心里变成了风。革命的意志似黄金,它比黄金更坚定。烧焦皮肉打断筋,撬不开英雄两片唇;钢铁的意志火红的心,叫敌人裂胆飞魂。”(根据新韵虹演出实况录音整理)相比原作中的“腾腾烈火炼真金,真金愈炼愈纯真;烧焦皮肉打断筋,撬不开英雄两片唇;红心百炼不变色,叫敌人裂胆飞魂”,更加具有传奇文学的意味。烙铁“化成了冰”,电流“化成了风”,以浪漫主义的创作手法,使残酷的刑罚和惨烈的虐待变成了革命英雄主义和乐观主义交响的音符。

2.宏大叙事史诗风格

一般认为曲艺题材“切口小”,不适合纵横捭阖的历史叙事。然而,自古说书从盘古开天辟地、三皇五帝到如今,从《武王伐纣平话》到《三国志评话》再到田连元的《话说党史》,曲艺讲史风气至今不衰。唱的方面,古代有明代杨慎《廿一史弹词》、清代贾凫西《历代史略鼓词》等。20世纪上半叶,中国的新民主主义革命前所未有地改天换地,大动荡、大决战、大胜利,惊天动地的创举必然成为曲艺红色经典的“高光”背景。快板《二万五千里长征》(20世纪50年代,李传琇)、《抗洪凯歌》(1964年,李润杰),数来宝《青海好》(1959年,刘学智、徐乾学等),单弦牌子曲《红旗飘飘六十年》(1981年,沈彭年)、《天安门前看升旗》(1991年,崔琦),梅花大鼓《岁月如歌》(2009年,崔琦)等,这些作品都展现了广阔的社会背景、共产党的英明领导、人民群众的创造力量等,并不局限于一人一事,塑造英雄群像,视点流动,具有非常鲜明的“史诗化”风格。许多反映真实历史事件和人物的叙事,做到了诗意之美和精神之美的完美融合。如用不同鼓曲形式演唱毛泽东的诗词《长征》《人民解放军占领南京》等,还有苏州弹词开篇《蝶恋花·答李淑一》、京韵大鼓主题曲《重整山河待后生》等,都因为具有史诗般的叙事风格而凸显曲艺的魅力,唱红全中国。

红色经典的立意呈现出新社会、新中国取代旧社会、旧中国的必然趋势,在新旧社会的鲜明对比中展现“破旧立新”的宏观思考,“这种修辞美学让新社会取代旧社会的历史性进程释放出审美感染力。”如相声《昨天》(赵忠、钟艺兵、常宝华等)、《新桃花源记》(马季等),陕北说书《翻身记》(韩起祥),京东大鼓《送女上大学》(董湘昆)等主要表现为歌颂人民群众政治经济上翻身、反映新中国的新人新事、感谢党的恩情等叙事内容。在20世纪五六十年代至70年代的红色经典中,经常穿插“忆苦思甜”式的对比性叙事和抒情。如《风雨行》(铁片大鼓)中的大嫂看到雷锋泥泞中的身影,对比联想起自己在旧社会曾被国民党兵劫掠的经历;《白雪红心》(京东大鼓)中老大爷回忆旧社会风雪夜为躲债摔断腿的凄惨经历;《送女上大学》中张老汉和女儿桂兰用一根扁担“痛说革命家史”;弹词开篇《一定要把淮河修好》中淮河儿女从新旧社会两重天的对比中深切体会治淮的意义等等,这些作品承载的真切的时代感也是十分宝贵的历史记忆。

心怀天下、兼济苍生,爱国为民、传达主流价值观一直是红色曲艺创作的方向,反映了新中国成立以来社会主义建设各条战线涌现出来的模范人物先进事迹。近两年涌现出大量的讴歌抗疫英雄事迹的作品,充分体现曲艺贴近时代、贴近社会生活、善于抓住时代脉搏、发出时代强音的史诗性特点,也是中国叙事文艺美学具有与社会发展进程同步性、同构性特征的体现。

3.艺术创新性

曲艺红色经典是前所未有、全新类型的创作,不只是题材、主题、环境、人物、情节等内容因素是全新的,其唱词、音乐、唱腔、表演等形式因素也都是全新的。曲艺创新的重要性可以说是艺术的生命。新中国成立初期,相声艺人因为表演内容陈旧被轰下台,正是由老舍、侯宝林、常宝霆等多名作家和相声演员组成的相声改进小组,研究创作出以《夜行记》为代表的一批“改良”相声,使旧相声脱胎换骨,重新受到人民群众的欢迎。评书大家袁阔成除了在评书题材上大胆创新之外,在艺术表现形式上率先撤掉场面桌全身表演,以个人形体动作配合说书内容,做到“内容新、风格新、语言新”,从而丰富了故事表达,提升了评书艺术的感染力。

“古为今用”是红色经典的美学修辞。这是指中国古代传统文艺样式可以通过对现代革命历史的成功表现而实现活态传承。“本来在现代已然濒临衰亡的古代艺术旧形式,当其直接用于现代革命斗争活动的再现时,就被赋予了新的活力,转型成为中国现代艺术新传统的一部分。”过去一般称曲艺的创新为“旧瓶装新酒”,这是因为在特定历史时期有着特定的含义,实际上内容决定形式,当内容更换了以后,形式也应该是改良的、革新的、创新的。笔者认为曲艺“旧瓶装新酒”的说法已经过时,经过曲艺人多年的努力,曲艺已然转型成功,成为现代艺术新传统的一部分。在当前中华优秀传统文化创新发展的背景下,曲艺作为中华优秀传统文化的重要组成部分,不应再以“旧瓶”视之,而应该是“宝瓶装好酒”。

曲艺红色经典的创新性还表现在形式与内容之间结合得严丝合缝,比如刘派京韵大鼓适合演唱金戈铁马、慷慨悲壮的战争故事。《黄继光》以刘派京韵的特色,讲述黄继光主动请缨执行爆破任务,前进中几次负伤昏迷,苏醒过来后一跃而起,用身体堵住枪眼,为革命胜利流尽了最后一滴血。刘派京韵大鼓铿锵有力、激越高亢的演唱,淋漓尽致地表现出战斗英雄激昂的决心、爱国的情怀、顽强的斗志、奋勇杀敌的场面,让人热血偾张。

在文学与音乐的结合上,艺术家们对待每一段新作品都会有不同的唱腔设计。《韩英见娘》中骆玉笙在唱“娘我不难过”时,设计用极为低回婉转的长腔,表现韩母见到女儿受刑后肝肠欲碎的悲痛和对敌人暴行无比痛恨、但又不得不隐忍强压住心头怒火的心理活动。或者借鉴姊妹艺术,运用和“揉化”出新腔,如铁片大鼓《风雨行》中将唐山影调剧的悲腔用于大嫂诉苦一段,快板书《立井架》中化用劳动号子的一段,给观众留下极其深刻的印象。京韵大鼓《光荣的航行》中出现了16字和12字的垛句式,如果仅靠京韵大鼓的老腔老调和一板三眼的节奏,难以表现出新颖的曲词句式给人的新鲜感。骆玉笙在作曲时大胆揉进了昆曲,在节奏上把一板三眼改成了自由散板,使唱腔自由驰骋、热情奔放。梅花大鼓名家籍薇2015年出版了题为《一片深情》的红色经典专辑,“为了情节内容的需要,籍薇在有的唱段中还突破性地加入单弦曲牌[四板腔],既丰富了唱腔,又增强了作品的表现力,使人在潜移默化之中得到了享受和教益”。

红色叙事也为许多曲种带来了新生。比如天津时调过去是表现市民生活、市井风情的时新小曲,20世纪40年代末濒临消亡。新中国成立后,王毓宝和她的乐队从《摔西瓜》开始对靠山调进行了一系列改革,歌颂社会主义建设中人民力量的《翻江倒海》奠定了天津时调在全国曲坛的地位和影响,一曲《军民鱼水情》以崭新的面貌开创了天津时调的新时代。艺术上不断的改革和创新,不仅开拓了题材,丰富了唱腔,曲种的整体风格也变得清新、欢快、爽朗和宽阔。如过去以说部名著和才子佳人故事著称的苏州评弹,20世纪五六十年代以《一定要把淮河修好》《蝶恋花》等弹词开篇成为“说新唱新”的代表。1964年取材于太湖地区新四军抗日题材的《芦苇青青》(《冲山之围》)成为中篇弹词的代表作,其中《望芦苇》《游水出冲山》《钟老太骂敌》等唱段已成为经久不衰的经典曲目,在红色经典热潮中改编复排为评弹音乐剧,受到当下观众的欢迎。

四、余论

以上我们分析了曲艺红色经典以亘古未有、不断发展着的红色题材为触媒所进行的多角度的艺术创新。必须看到的是,这些创新应当建立在曲艺本体审美特征基础之上,不能离开曲艺创演规律而盲目创新,比如曲艺的以一当十、以小见大、情节性强、传奇色彩、语言通俗幽默、地域特色浓厚、富有生活气息等特征,特别是有些特点是其他文艺形式所不具备的。如评书(评话)的情节紧凑、曲折,过渡巧妙,节奏缓急得当,口语化,二元对立风格等特征,已被许多当代作家自觉不自觉地加以化用,融入到红色题材小说的创作中。

在塑造人物时,除了如前所说带有高度景仰情感向度的现代“卡里斯马”典型塑造以外,塑造带有民间传奇色彩的“小人物”形象,也是曲艺红色作品的一个重要审美维度,“其中抽象的主体思想、概念化的精神,都被普通百姓关注的‘爱、恨、情、仇’的‘凡人小事’所承载,易于被观众接受并感染”。如山东快书《一车高粱米》通过志愿军汽车司机大老郭用一车高粱米换回一车美国俘虏兵的故事,在富有传奇色彩的唱叙中塑造了志愿军战士智勇双全的英雄形象,达到了“有人、有事、有情、有趣”的审美境界。《许云峰大闹鸿门宴》《雨夜辨奸记》等不少曲目借用了民间传说中神魔斗法此消彼长的母题结构,冲突迭起中人物所担负的故事性任务远远重于说教任务。《劫刑车》等作品中对日常生活细节、社会风俗叙述和民间语言的运用等,都是非常接地气的,对当时文艺创作“主题先行”的教条框框有很大的突破。好的创演者是按照曲艺的“样儿”、曲艺的“味儿”来创新的,为曲艺红色经典赢得了好口碑。

就当前曲艺红色经典创演来说,如何处理好传奇性与真实性的关系、立意深刻性与形象生动性的关系、叙事与抒情的关系,是极为重要的。如传奇性是曲艺艺术“史才”与“诗笔”结合的产物,无奇不传也是无真不传、无细不传、越细越奇。近年来获得中国曲艺“牡丹奖”的作品如《十七棵松》《军嫂》《焦裕禄》《钱学森》等,皆是既来源于真人真事又富有浓郁的传奇色彩,体现了“讲好中国故事”的审美价值。而立意的深刻性必须与生动形象性相结合,曲艺是主要诉诸于听觉的艺术,所描述的场景要有画面感,人物的对话、动作、表情等应富有动感,如闻其声、如见其人,而且还要营造轻松的娱乐氛围,寓教于乐。吴新伯的评话《夜走狼山》讲述新四军女战士大英在追赶部队途中遇到饿狼,危急之中她抓住小狼、利用母狼护犊的特点解救了自己和孩子,刻画了机智勇敢的新四军女战士形象。演员摹拟女战士、母狼、孩子等绘声绘色的表演,让听观者时而紧张地屏住呼吸,时而又感动得流泪。中华曲艺植根于“说一个好话”的叙事艺术,而夹叙夹议、边叙事边抒情边明理是中华曲艺的传统和长处。现在有的曲艺作品“情”大于“事”,空喊口号,缺乏典型细节,缺少形象,人物单薄,致使“曲终人散”后并没有给人留下印象。

谈到要抒发真情实感,曲艺红色经典除了主题提炼和艺术手法创新以外,更重要的美学风范就是创作者投入激情和因激情而卷起的内心风暴。有评论家指出,红色经典不仅仅讲述惊心动魄的故事,“更重要而且更可宝贵的是表达了时代的激情——在今天我们的许多作品里还显得很不够的激情”。激情意味着感情的深度、广度和力度,达不到一定强度,作品里的人物性格就不能发光,更不能引导听观者对生活作弦外之音的思考。而想获得这种感人的力量,非要站在时代的高度上、卷入生活的浪潮中和人民同甘共苦才行。明代诗人李梦阳在《诗集自序》中提出“真诗乃在民间”,曲艺创演要做到艺术真实,就要从生活中提炼鲜明而丰富的思想感情,而只有与人民群众的所思所想合拍,才能引起观众思想和情感的共鸣,赢得观众的喜爱。

习近平总书记在《一个国家、一个民族不能没有灵魂》一文中引用唐代诗人白居易的诗句“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,意思是文章应当为时代而写就,诗歌应当为现实而创作。从这一时代性、现实性的深刻角度,百年曲艺红色经典是非常突出的文艺现象,但是由于 “孤独的大众”(福柯语)的权力话语作用,曲艺在中国文学史、艺术史中一定程度上被边缘化、被遮蔽了。评论界对于红色经典美学价值的认识也刚刚起步,此文抛砖引玉,提出曲艺红色经典的美学风范和在我国文艺美学中的独特地位和贡献,以此推动曲艺研究和艺术实践,让曲艺红色经典代代相传。