禅宗智慧与西方美学的一次偶遇

——禅宗智慧对丹托美学的启迪

马赜博儿

禅宗对美国二战后艺术观念及艺术形式的重要影响已在学界达成了某种共识。值得关注的是,禅宗不仅仅影响了美国的当代艺术家,也影响了以阿瑟·丹托为首的部分艺术哲学家。北京大学艺术学院彭锋教授在《艺术的终结与禅》中已阐明了禅宗对丹托哲学中“不可识别性”概念的启发作用,提出丹托的“艺术终结论”最初是源于禅宗的启示,而不是黑格尔,强调了禅宗对丹托的影响。本文将在学界已有研究的基础上,以丹托对“见山三阶段”公案(以下简称“见山”公案)的六次引用为中心,通过分析丹托随时间推移对公案具体阐释的流变,探讨这则公案是如何服务于丹托不同阶段的艺术哲学发展的,并进一步追问丹托使用公案的逻辑自洽性及其跨文化美学的意义。

丹托六次引用宋代禅师青原惟信著名的“见山”公案,从引用之频繁便可一窥该公案及其所代表的禅宗资源对丹托的重要意义。“公案”本是“禅家应于佛祖所化之机缘,而提起越格之言语动作之垂示”,是禅师们用以开启人心,达到真理的路径之一,流传到丹托处,则成为了他艺术哲学中重要的跨文化资源。诚如萨义德所言:“正像人们和批评学派一样,各种观念和理论也在人与人、境域与境域,以及时代与时代之间旅行。文化和智识生活通常就是由观念的这种流通(circulation)所滋养,往往也是由此得到维系的”。研究“见山”公案在丹托话语中的“旅行”过程,有助于我们了解丹托对跨文化资源的使用态度与方法,并向他学习如何化跨文化资源为搭建自己理论大厦的一砖一瓦。

一、“见山”公案在丹托文本中的意义流变

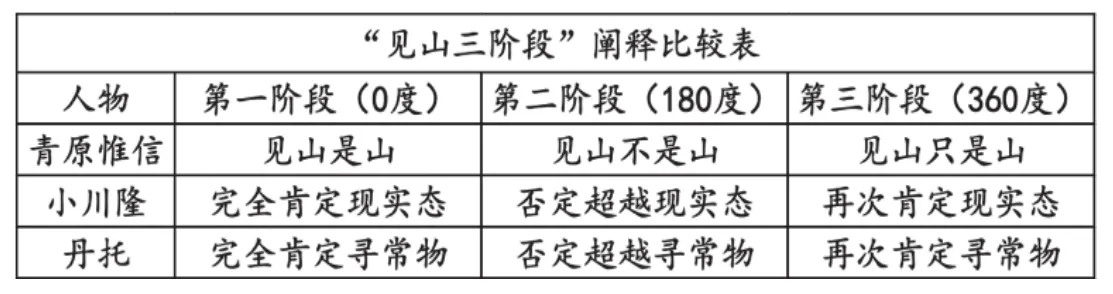

根据丹托引用的具体时间、论证意图与阐释内容的不同,可将他从1964年到2006年间的六次引用划分为三个阶段。第一阶段是早期(1964、1981)的两次引用,丹托借禅宗公案说明:是否将观看对象视为艺术品,要依靠理论的存在,强调了理论在艺术品身份确立过程中的核心地位。第二阶段是中期(1995)的一次引用,丹托用禅宗论证了波普艺术的意义在于赋予寻常物以艺术品的身份。第三阶段是晚期(2004、2005、2006)的三次引用,此时丹托的论证核心转向了某物是否是艺术品,需落脚于其本身性质的不同,即看不见的“意义”。

把握这则公案的原意是本研究的前提,丹托引用的内容为:“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个入处。见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”在这则公案中,青原惟信将自己的参禅经历划分为三个阶段,这便是禅宗史上著名的“见山三阶段”。第一阶段指未参禅时,他所见的山水为客观实体,那是与观者分离的认知对象。第二阶段指开始修行后,他不再以认知而是以悟道的角度去看山水,于是山水的意象渐渐从客观时空孤离出来而趋向观者的心境,不再是原先看到的山水,所以山不是山,水不是水。第三阶段是指开悟后,此时的山水只是观者参悟的心相,他见到万物皆如其本然地脱离了主客对立,明白了世界既是空性的,也如其本然存在,此时的山水既如其所是,又与自己同一。三次“见山”结论的不同是青原惟信随着修行的深入心识发生转变的结果。

丹托早期的两次引用都是为了借公案论证理论对艺术品界定的关键作用。在《艺术世界》一文中,他第一次引用了该公案。事实上,《艺术世界》的核心观点:“把某物看作艺术需要眼睛无法诋毁的某种东西——一种艺术理论的氛围,一种艺术历史的知识:一个艺术世界”,便是由这则公案启发而来。丹托在文中提问:如果艺术的“门外汉”和抽象艺术家同看一幅名为《NO.7》的画(一幅仅由黑白颜料组成的几何图形),两人都认为除了颜料外,面前什么都没有,如何确认该画对艺术家来说是艺术品,对“门外汉”不是?丹托的回答是:若艺术家接受了某种艺术理论与艺术史叙述,认同绘画的核心是颜料的物理性,《NO.7》对他而言就是艺术品。“门外汉”看到的颜料正如第一阶段的“见山是山”,即如实反映客观;艺术家则处在“见山只是山”的第三阶段。丹托借这则公案说明,思想背景与理论的不同会导致“看”的结论不同。因此,他提出将某物视为艺术,需要艺术理论的氛围与艺术史的知识。

早期的第二次引用与第一次论证意图相同,它出现在丹托写于1981年的《解释与识别》中,“返回作为艺术的颜料,这里面大有佛教的味道。很长时间以来,人们把艺术看做对现实的揭示,他们不是看到颜料,而是看到窗后的女孩儿……以及圣母的升天。这有点像是将此岸的事物看做在本质上是不真实的,看做事物在走向更高的存在,到达彼岸后留在身后的东西,这一看待事物的眼光,类似于某种投向此岸事物的宗教眼光。与所谓轮回界相对照的是涅槃界,我们被教诲说,要把我们生活的这个世界看做有待否定的。但是在佛教的高级教义中——在《金刚经》中——涅槃界和轮回界之间的区别瓦解掉了:不必以一个更高世界的名义来否定这个世界,而是有必要让这个世界拥有更高世界的品质。青原禅师说的好:……”普通人不将颜料视为颜料,而是透过颜料去看彼岸的世界,这是“看山不是山”的阶段,普通人也同样“看颜料不是颜料”;艺术家处于“让颜料回归自身,颜料就是艺术”的第三阶段。艺术家经历了理论的洗礼又拒绝理论后,决定返回艺术颜料本身,从而达到了第三境界。

仔细辨别丹托前期的两次引用,会发现艺术家达到“见山只是山”境界的过程发生了改变。在《艺术世界》中,抽象艺术家接受了现代主义理论,将颜料视为绘画本体,从而认为绘画艺术即颜料本身;在《解释与识别》中,艺术家则是在学习诸多理论后,转而拒绝理论,回到颜料是颜料本身,让颜料拥有了更高世界的品质,所以颜料就是艺术。一种是接受理论,一种是接受后又拒绝理论,可见丹托对公案的理解已有所不同。但无论是接受还是拒绝,艺术品的判定都依赖于理论的存在。这便是丹托第一阶段使用“见山”公案的思路,他将对理论的学习与排斥,类比青原惟信精神修炼的过程,将对“是否是艺术”的认识,类比为“见山”结论的不同。

发表于1995年的《日本前卫艺术》属于丹托对该公案引用的第二阶段。丹托这次借公案论证的是:波普艺术在艺术史中的重要意义是将艺术的品质赋予了寻常物。他认为,抽象表现主义关注的是崇高与更高层面的现实,是抽象的真实,即青原惟信的第二阶段。他们被波普艺术所接替,对后者来说,日常生活中的事物本就具有变形性,现实世界已足够超凡脱俗。从抽象表现主义到波普艺术的更迭,就是寻常物被赋予更高品质的过程,正如青原惟信从第二阶段到达第三阶段。

21世纪之后的三次引用,都可视为丹托使用“见山”公案的第三阶段,该阶段的论证目的与前两个阶段都不同,且实现了内部意义的统一。他在该阶段旨在用公案论证:看上去相同的东西,实质仍是不同的,寻常物和艺术品之间的差别不是不存在,只是不可见。

在发表于2004年的《上西区的佛学》一文中,丹托写道:“任何一个东方神秘主义的学习者都会对青原惟信的心路历程产生共鸣。他开始的时候,和我们所有人一样,用已接受的常识处理世界。接着他经历了第二阶段,在该阶段中,面前的世界是个幻象,就像印度吠檀多教所相信的一样。但是,他现在领会了所谓幻象也是一种幻象——这个常识的世界就是形而上与信仰的终极世界。轮回和涅槃是一回事。没有什么区分幻象与真实。没有什么能从现成品(mere real things)中区分出艺术品来。这不是说他们不再不同,而是他们之间的差别不需可见。”2005年,在《作为仓库的世界:激浪派与哲学》一文中,丹托说:“在这段著名的话中,感动我的是一种理念……我可以想象,如果青原惟信是一个艺术家,他可能会画三幅难以区别的风景画来回应他精神修炼过程的三个阶段。你在象征他开悟前(preenlightenment)、假开悟(false-enlightenment)与开悟后(postenlightenment)所看到的世界中看不出什么区别,因为他们看上去基本一样。不可思议的是,它们之间的差别明显是巨大的。我认为在60年代早期,我们是以相似的方式思考,艺术世界与寻常物世界可能看上去完全一样,但它们之间的差别也是重大的。”2006年,针对苏珊·费金(Susan L.Feagin)就“见山”公案在丹托哲学文本中的重要位置提出的好奇与疑问,丹托回应道:“事实上,这三阶段是不同哲学立场的版本,不需像哲学那样为他的文本辩护。第一阶段是常识的,或天真的现实主义。第二阶段中,他为类似吠檀多派的思想所沉迷。直到第三阶段,他才开始觉悟。……由于我们是以拒绝思索的状态看一切,所以达到了一切的终极本质。现在我们所做的一切都可以成为信仰的方式……禅宗的精神在我们所做的事中,即使我们什么都不做。”“拒绝思索是到达第三阶段的方式”,这与丹托之前的观点已截然不同,然而他最后还是坚持认为三阶段的不同在于看不见的意义不同。

丹托这三次引用都在着意说明,艺术品与寻常物即使看上去完全相同,之间仍有难以弥合的差别,只是差别不可见而已,因为这种差别在于意义的不同。但是,青原惟信所言之差别,并不是山水的差别,而是主体内心的变化:山水不变,变的是心。丹托早期对公案的引用,承认主体的变化会导致对艺术身份判断的不同,如接受或拒绝理论带来的认知变化。但是到了晚期,他开始强调艺术品和寻常物的差别在于它们意义的不同,不再提及观察主体的认知作用。从“见山”公案在丹托文本中的旅行可见,无论丹托的结论落脚于何处,他总能改变阐释角度与重点,让公案充当论证的论据。至于丹托的引用与公案本身意义的异同何在,丹托的论证是否合理恰当,值得我们进一步推敲探讨。

二、“见山三阶段”之于禅宗与丹托的异与同

了解“见山”公案在禅宗思想史上的意义,是评价丹托引用与阐释是否恰当的又一重要前提。本文将借鉴日本当代禅学研究者小川隆对“见山”公案的研究,探讨丹托引用与论证的合理性。

从禅宗发展史的背景中观照,小川隆认为该公案是宋代禅宗“圆环逻辑”的代表。“见山三阶段”的圆环逻辑可表示为:“随意自然的现实态(0度)→对随意自然现实态的完全否定(180度)→重新回到本来的随意自然的现实态(360度)”。禅宗思想史的发展可以被视为“肯定现实态”和“否定现实态”两条轴线的对立、交错和融合的变动过程。因为禅宗思想的前提是自己本来就是佛,“如何认识其‘本性’,以及如何把握‘本性’与自身的‘现实态’之间的关系——也就是说,‘现实态’的自身如何经营每天的日常生活——对这一命题,存在着不同的见解以及把握方式,因而衍生出了禅宗的不同宗派和各个时代的变化。简而言之,是自然随意地、原封不动地、就这样直接肯定现实态的自身就是‘佛’呢,还是先否定现实态的自身,在对现实态的自身的超越上找到作为‘佛’的本性的自己呢?”

相应地,禅宗发展出两大流派:一派是以马祖道一为代表的“马祖禅”,是直接肯定“现实态”的代表,其特色是将活生生的自己视为佛性的自己,所谓“平常心即道”,佛的状态就是普普通通、现成自然的状态。而以石头希迁为首的“石头禅”,代表了否定“现实态”的流派,“石头禅”认为在生活中发挥“作用”的自己,并不是佛性本来的自己,他们主张“与现实态自己处于不同层次的本性的自己”。这两大支流在唐代盛行,到了宋代,则发展出以园悟禅师和青原惟信为代表的“圆环逻辑”的禅修方式。这一方式,既经历了将“现实态”全然接受的“马祖禅”,又经历了否定“现实态”的“石头禅”,最后提出修行的最终境界,还是要全然接纳“现实态”的自己,只是此时禅者的体验,与第一阶段的简单肯定已完全不同。

丹托使用“见山三阶段”的思路,正好与青原惟信的“圆环逻辑”相符合。由表1可知,丹托使用“见山”公案理解艺术史符合其基本逻辑。第一阶段是完全肯定寻常物,人们在第一阶段,毫无反思地接受现实态,认为寻常物就是寻常物。有关学者将该阶段称为“艺术史之前的艺术”,将丹托的论述置于艺术史的语境中进行解读,然而丹托不只是在思考艺术史时使用了该公案,还在比较“门外汉”和艺术家对艺术品的判定中将其作为论据。在艺术品判定的语境下,第一阶段意味着完全肯定寻常物之“物性”的阶段,肯定的是物本身,正如青原惟信的“见山是山”,肯定的是山水之物本身,“马祖禅”肯定的也是人之“现实态”本身,即行住坐卧的肉身。

表1

第二阶段认为面前的世界是个幻象,这是抽象表现主义的特点。他们感兴趣的是崇高与更高层面的现实,即抽象的真实。处在该阶段的人认为在寻常物之外,还有更高的真实,那才是他们追求的世界。这也是否定寻常物的阶段,和“见山不是山”相匹配,即面前的山不是真正的山,他看到的是超越山本身的精神世界;也是“石头禅”中要否定的“现实态”的“我”,那个要见的“本性”的我并不是“现实态”的我,只有否定和超越实体之我,才能见“本性”。

在此阶段的艺术史与艺术理论中,寻常物不具备艺术性,艺术追求更高层面的真实。这里否定了寻常物本身的“艺术性”,但并未否定艺术中的寻常物,此时“艺术史中的艺术是寻常物的再现,而不是寻常物”。抱着这样的欣赏态度,即使作品中呈现的是寻常物,欣赏者看到的也是超越寻常物之上的内容。在该阶段中,寻常物根本不是艺术,就像只有通过见山,才能看见超越山的更高的精神世界,只有通过“现实态”的我,才能认识“本性”的我的存在,寻常物也只是看见艺术本性的“助缘”而已。

到了大彻大悟的第三阶段,《布里洛盒子》让丹托认识到,寻常物本就具有艺术性,所谓更高的艺术世界,正存在于寻常物中。从起初只肯定寻常物之物性,到最后肯定寻常物之“超凡脱俗”性,同样的肯定,内涵却不同,抱持该艺术态度的人,也经历了一趟精神之旅,看上去是回到了起点,但其内在认知已发生了根本变化。这对应着“见山只是山”的第三阶段,达到山之“现实态”与更高世界的合一。正如“圆环逻辑”中,再次肯定“现实态”的我,也是“本性”的我,两者圆融一体。

将艺术史中寻常物的地位、艺术家对寻常物的态度,与青原惟信的“见山三阶段”相匹配,在模式上是契合的。相关学者认为由于对理论解释的依赖,波普艺术应处于第二阶段。对此观点笔者持保留态度,丹托在三个阶段中以“寻常物”为观照本体,就像青原惟信以“山水”为本体,小川隆以“现实态”为本体,三阶段的不同,是对本体认识结果的不同。根据上文分析,丹托以“寻常物”在艺术史和艺术家中地位的变化为核心,从肯定“物性”,到否定“物性”,到肯定“超越性”,正好匹配公案的逻辑。丹托对理论的强调,贯穿了第二和第三阶段,第二阶段的抽象表现主义需要理论,第三阶段的波普艺术也需要理论,若因依靠理论就都纳入第二阶段,那该阶段中抽象表现主义和波普艺术的巨大差别要如何区分?

值得注意的是,对理论的需要,正是丹托对公案进行有意改造的第一处。“变容”(trans figruation)是丹托理解寻常物变为艺术品的关键词,一件寻常物能变成艺术品,是因为其被赋予了超越寻常物的价值与意义,其艺术身份需经过理论阐释而获得。青原惟信讲述的是30年修行间内心发生的变化,禅宗修行绝不靠理论,而是靠“悟”,正如铃木大拙所强调的:“即便是禅学家,一旦采取分析学家的分析手法,那就意味着此时他已经放弃禅学家的资格了。禅,只尊重自身的经验,拒绝与任何体系的哲学相妥协。”

丹托对公案的第二处改造,在于他在论述中断定,三个阶段中的山水是有差异的,只是这个差异看不出来。同理,看上去完全一样的艺术与寻常物之间,差异也是巨大的。丹托借公案得出的结论,与青原惟信的意思完全相反,在青原惟信的修行过程中,山水不变,它们不需要人赋予意义,也不需获得与过去不同的本性,唯一在变的是青原惟信的心。丹托则在六次引用中,从最开始强调是理论让人更新认知从而决定某物是否是艺术品,转移到判断某物是否为艺术品的核心,仍在于物体本身的性质,即不可见的意义,这种变化可谓是对这则公案理解的倒退。

丹托很清楚自己对“见山”公案的挪用和改造与公案的原意相悖。他曾在《神秘主义与道德》中写道:“我们需要改变的绝不是我们的实践方式,而是我们从事它们(实践方式)时的精神。这对思考最近变得模糊不清的界限大有教益。在艺术品与寻常物之间的界限:人们发现寻常物本身可以不经过任何改变就成为艺术品——艺术品与寻常物是同样的东西,尽管以不同的方式组合,以不同的精神欣赏。整个世界都可以变得审美化,而世界本身并不需要任何改变”。由此可见,他显然明白在这则公案中,整个世界并没有任何变化,变化的是人的认知与心识。

除了知道只有主体在变化外,丹托也清楚青原惟信经历的精神境界,与理论与知识无关。他知道禅宗是依靠“悟”达到第三阶段的洞悉,然而他在乎的依然是如何借用禅宗为自己的理论服务。丹托对禅宗的态度仿佛他喜爱的“登岸舍筏”的典故,这则公案也只是他用来渡河的一叶扁舟而已。

三、两种“误读”——丹托跨文化美学的有益尝试

根据布鲁姆的误读理论,后来者接受前人的影响并不体现在对前人的继承,而体现在对前人的“误读”,即修正与创造性改造。丹托在接受禅宗之后,不仅在引用与阐释的过程中创造性地误读了公案,同样也误读了《布里洛盒子》,这就是丹托的两种误读。上文已探讨了丹托对公案的误读,那么丹托又是如何误读《布里洛盒子》的呢?

当理论界难以接受《布里洛盒子》是艺术时,丹托受到禅宗公案的启发,将其理解为生活与艺术之间不需要在外表上有所区分。然而,禅宗并不是认为生活和艺术不需在外表上有所区分,而是生活就是艺术,艺术就是生活,它们本是一体。正如舒斯特曼所指出的:“丹托认为《布里洛盒子》表明了,艺术在本质上和本体论上不同于日常真实的事物,即使当它们在感知方面无法区别开来。为了成为艺术,这样的事物就必须被阐释为艺术,这就意味着承认它们可以不再被视为它们在真实世界里曾经所是的东西;实际上,它们不再是真实世界的一部分,而是被精神化了,进入到了高级的艺术界。但是,沃霍尔的《布里洛盒子》却主张,艺术被理解为一个高等精神价值的超验领域,这样的观念是一种可怜的骗人的神话,这个神话已经失去了其用处、甚至是其可信性”。真实的布里洛盒子不需为了成为艺术而被阐释为艺术,它们本是艺术。正如沃霍尔在自传中所写:“赚钱是一种艺术,工作是一种艺术,而赚钱的商业是最棒的艺术”。这个“是”代表这两个活动是“一”,沃霍尔对艺术与生活中其他活动的关系的理解显然更符合禅宗的精神。

沃霍尔将布里洛盒子展出在画廊的行为本身就饱含禅意,并能用“见山”公案的原意阐释。从只将其视为寻常物(第一阶段),到否定其“寻常物性”赋予其超凡脱俗的“艺术性”(第二阶段),到最后彻悟发现盒子既是寻常物,也是艺术品(第三阶段)。此过程中,盒子不变,是人心识的变化赋予盒子不同的定义与身份。沃霍尔的盒子已将我们带向第三阶段,而丹托以为自己到了第三阶段,其实仍停留在要赋予寻常物以非凡性的第二阶段,无论这种赋予手段是其前期主张的依靠理论,还是后期强调的应落脚于意义的不同,都无法改变丹托的艺术理论没有发展到第三阶段的本质。

相比于完全接受禅宗的精神内核,依其原意解读公案与《布里洛盒子》,丹托的创造性误读其实更符合西方语境,且易为学界与读者接受。因为跨文化交往中存在着高度的本土文化选择性,对他者文化中文本的理解和解释深受本土文化传统和当下现实的影响。丹托对禅宗的接受与运用也存在着文化选择性,他所处的文化语境由西方工具理性的传统思维所支配,他所面对的现实是要为当代艺术建构具有阐释力的艺术理论。这种选择性在促使他将禅宗话语带入西方艺术哲学的同时,也决定着他对禅宗实质的有意疏离。曾感慨“上西区的佛学美好到不真实”的丹托,最后因深感“需要理论”而放弃,禅宗不依靠理性与逻辑思考的修行方式,让分析哲学出身的他感到不安。当听说舒斯特曼曾长期在日本的修道院中学禅打坐时,丹托深表惊讶,坦言自己因“头脑过于焦躁”与“害怕放手与自失”从未打坐过。他也很早就意识到,他们(指东方人)以为理所当然的事实信念,对我们(指西方人)来说实在是太格格不入了。对世界根本认知的不同,让丹托无法彻底接受禅宗。禅宗于丹托,不过是其拓宽视角的思维方式与信手拈来的理论资源。

丹托对禅宗的误读根植于禅宗精神与西方哲学的逻辑在本质上的格格不入。由于二元对立的世界观,丹托坚持认为艺术与生活是有界限的,只是界限看不到了而已,也坚信只有对象产生变化,主体观察的结果才会发生变化。铃木大拙对禅与西方逻辑相抵牾的分析能帮我们理解丹托改造公案的原因:“禅的观点是找到一个没有任何形式的二元对立的绝对点。逻辑把主体和客体隔开,信仰使所见与未见分离,西方人的思维模式永远无法脱离这一永远的悖论:这个或那个,理性或信仰,人或上帝,等等。而禅宗将这些都抛开,认为它们是一层面纱,使我们无法看清生命与现实的本质”。舒斯特曼也认为,丹托对沃霍尔的误读根植于他对二元论的坚持。对丹托来说,艺术与生活的二分是艺术成立的前提,如果缺少了这种二分基础,艺术就失去了存在的根基。丹托自己曾说,“我们不可能只接受东方的道德信条而不接受他们关于世界的信念”。所以当他只将禅宗作为研究方法和资源,拒绝禅宗世界观的态度和方法时,自然走向对《布里洛盒子》理解的错位,理论话语的前后不一,以及在运用中对禅宗精神的有意遮蔽。

更值得关注的是,丹托在六次引用“见山”公案过程中所体现出的阐释流变,恰好反映着他四十余年间艺术理论的整体发展脉络。丹托对公案阐释的变化,从早期强调艺术理论对判断艺术品的决定性作用,到晚期认为寻常物与艺术品之间的巨大差别在于物品自身不可见的“意义”,都清晰体现在其不同阶段的艺术理论中。人们从1964年的《艺术世界》中受到的最大启发,便是对艺术品的定义并不在对象本身,而在于看不见的理论与艺术史氛围。49年之后,在丹托生前出版的最后一本艺术理论著作《何谓艺术》(2013)中,他则言简意赅地声明了其艺术理论对艺术品的最终定义是“具体化的意义(embodied meanings)”。从对理论的需要到对艺术品意义的需要,这种转向体现在其对禅宗公案的使用脉络中,我们可从他对公案的使用轨迹中见微知著,一窥丹托艺术观念的转变,也由此可见这则公案对丹托艺术理论建构的特别意义。

丹托对“见山”公案的多次引用,让禅宗有效参与到当代哲学对话中。这种方式不仅有益于丹托跳出西方传统看当代艺术,给他以新的启发、视角与论证材料,还能支持他使用另一种文化和传统加深我们对人类审美经验的理解,扩展了审美经验可以被丰富和理解的方式。克拉克将20世纪西方与东方哲学交往的发展概括为:普遍主义(the universalist),比较主义(the comparative)与阐释学(the hermeneutical)三个阶段。丹托对禅宗公案的使用,正属“阐释学”阶段,该阶段“试图联系东方和西方的思想和运动,但它通过更明确的争取让东方参与哲学论证,发展出更加自我反思和自我批评的立场,超越了比较研究的早期目标,促使这些研究卷入了有关语言和哲学话语范围的当代辩论。因此,它一方面要求人们了解文化和历史的差异;另一方面,它也鼓励将东方思想纳入当前哲学辩论的轨道”。对“见山”公案的六次引用,只是丹托跨文化美学的集中表现之一,深入丹托的文本,会发现无论是在艺术理论建构还是艺术批评的书写中,东方文化都是他宝贵的思想资源。丹托对东方思想的重视和喜爱,也引起许多西方哲学家的关注,舒斯特曼、苏珊·费金和克拉克等人都曾在著作中提到过丹托与东方思想的联系。可见丹托对禅宗的使用,已有效地让西方哲学界关注到东方资源在丹托美学中难以忽视的地位与重要意义。丹托在“视域融合”中实现了极富个人特色的跨文化美学,启发我们更多地关注跨文化研究,因为跨文化研究“最终的目标是超越狭隘眼光的局限,通过尽可能多地吸收那些看上去与己相异并且显然属于他人的东西来拓展我们的视野”。

四、结语

“见山”公案在丹托文本中的旅行淋漓尽致地体现了“视域融合”的价值。“旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西”,丹托将东方的禅宗精神与西方的理论思维相结合,铸就了视角多元的阐释文本,成功让当代艺术的理论阐释紧跟艺术创作的步伐。丹托本是哲学家,借用禅宗是为了让自己的理论更具有效力,我们与其苛求他应在引用与阐释中正确传达禅宗的精神内核,不如关注禅宗如何在丹托的误读中获得了新的生命力。正如加达默尔所说,“流传物的历史生命力就在于它一直依赖于新的同化和解释。”丹托让我们看到东方思想在当代艺术理论与批评中的重要价值,也启发着我们以包容的心态与多元的视角去深入学习并积极调用跨文化的资源。