从典型图像到图像典型

——论典型与图像

唐宏峰

典型(tupos/type)理论是中国现代文学理论中的重要内容。通常说来,典型指的是文学创作中的典型人物、典型形象和典型环境,即文学典型(literary type)。不过本文想要提出的问题是,是否有一种典型图像(typical picture)或图像典型(pictorial type)?这里的典型图像首先指图像塑造出的具有典型性的视觉形象,但并不单纯停留于此,而是更进一步思考是否图像形象本身基于视觉性语言可以内在地表现出表象与本质、特殊与一般的辩证统一的典型性,即图像典型?本文尝试通过近代中国的镜像图像来论证图像典型的可能性,并将这种图像典型的本质定位为一种内涵了社会结构的图式结构。

一、典型与总体性:表象—本质结构

关于典型概念的源流、内涵、本质、意义及其在中国的引入、传播与接受等问题,学界已有非常丰富的讨论。本文在此仅引述卢卡奇“现实主义的总体性”的相关论述,说明典型作为“内在总体性”,结合了“特殊与一般”的双重性,呈现出“表象—本质”的深度结构,揭示社会历史的本质规律,进而思考图像类似的能力。

卢卡奇在《艺术与客观真理》(1934)一文中指出,“一切伟大艺术的目标都是提供一幅有关现实的图画,在这幅图画中,表象与现实、特殊与一般、直观与概念之间的矛盾得到解决,使得矛盾双方在作品所产生的直接印象中达到趋同,从而给人一种不可分割的整体感。普遍性呈现为个别和特殊的一种品质,现实则在现象之中显现并被体验。”伟大的现实主义文艺的根本在于通过表象与本质、特殊性与普遍性的结合而完成对现实的再现。这种结合使得现实主义创造了一种“内在总体性”:

艺术作品必须准确无误和恰如其分地反映客观地决定着它所再现的生活领域的全部重要因素。它必须如此这般地反映这些因素,使得这一生活领域从里到外都是可理解的,可重新体验的,使它表现为一种总体生活。这并不意味着每部艺术作品都要竭力反映客观或广延的总体生活。……艺术作品的总体性是内在的:即给予那些对所描写的生活片段具有客观决定意义的因素以限定的、自足的秩序,那些因素决定着那一生活片段的存在和运动,决定着它的特质以及它在总体生活过程中的地位。从这个意义上来说,一段最简洁的歌曲有着和一部最壮阔的史诗一样的内在总体性。

卢卡奇认为,现实主义需要客观反映全面而丰富的社会生活,将“一般性”落实为“总体生活”,而“总体性”并非表面的外延的总体现实,而是一种“内在总体性”,这种内在总体是社会运转的规律与逻辑,是决定作品所塑造的特殊人物与故事之所以如此的内在规定性,是定位此特殊性的一般社会结构。而这种内在总体性又必须是生动的、个别的,由此才可以让人经由作品而重新体验、感受作品所反映的社会生活。但这种个别与特殊,不能停留在细节真实上,而是要反映总体性。“具有统一性的艺术作品反映生活的完整过程,而不从细节上反映与作为艺术原型的生活的各个方面一一对应的具体现象。艺术反映现实的客观性在于正确反映总体性,因此一个细节在艺术上的准确性与这个细节是否对应于现实中的相同细节没有关系。”

由此,卢卡奇引入典型概念,将其视为实现内在总体性的途径:

艺术家将他日常所获得的经验升华到艺术形式的高度,再现为直接与普遍的统一。……通过将他们描写为典型人物和典型环境,通过栩栩如生地描写作为特定人民和特定环境的具体特征的客观生活状况的最大丰富性,他使“他自己的世界”呈现为整体动态生活的反映,呈现为过程和整体。

通过塑造典型人物和典型环境,艺术家将生动个别的虚构世界上升为完整的动态的普遍的社会生活,即总体性现实。这样的具有内在总体性的艺术作品,可以将接受者对现实的既成经验提升为一种更深刻更完整的总体性现实洞见,实现艺术对人民的教育功能:

艺术作品以其特有的品质提供了一种与接受者已有的经验所不同的对现实更真实更完整、更生动和更动态的反映,并以接受者的经验以及对这种经验的组织和概括为基础,引导他超越自己的经验界限,达到对现实更具体的深刻洞见。

达到了总体性的现实主义作品中的现实与接受者的个别经验中的现实相比,是“更真实”“更生动”、并“更完整”“更动态”的整体现实,它可以教育接受者达到对社会现实本质规律的更深刻的理解。

在卢卡奇的时代,批判现实主义文学达到顶峰,理论家们认识到现实主义的最大贡献在于发现了艺术再现的表象—本质、特殊—一般的深度结构,即经由艺术家处理之后的社会现实描述,来挖掘和展现隐匿在其背后的深度本质,即个别与一般、特殊与普遍之间的双重性关系,现实主义艺术叠加二者,透过表面的生活现象来反映深层的社会本质结构。

二、典型图像:“洋装辫子”形象

如前所述,在表象—本质、特殊—一般的辩证关系中表达了“内在总体性”典型形象,是现实主义文学的重要贡献。典型通过生动具体的形象反映出特定时代的普遍内涵与规律。在清末民初,一个“洋装辫子”的典型形象在报章政论、文学想象和图像表现中大量出现,反映出近代中国新旧杂陈、价值混乱的政治乱象与时代危机。

1902年,鲁迅东渡日本留学,那时的日子在鲁迅后来文学的记述中,充满寂寞、无望与迷茫,其寂寞、无望与迷茫的对象不只是个人与家国之未来,还有很多来源于对同胞中国人的悲观失望。我们都很熟悉他在《藤野先生》一文中对“清国留学生”的讽刺:

东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

这段对将辫子藏在帽子里的同胞国人的描述,十分生动,具有极强的画面感。鲁迅的讽刺极为尖刻,他无法容忍那些佯装文明、实则腐旧的谋利者,这些骑墙于新旧文化之间的戴着假面的年轻人比单纯守旧者更让鲁迅感到失望。

类似的“洋装之下的辫子”的形象,在鲁迅的尖锐讽刺之前,已经是晚清谴责小说中常见的形象。李伯元在《文明小史》(1903-1905)第十四至二十回中讲述了一个乡下贾家兄弟游上海的故事。他们到上海来是为了见识新文明,于是到处寻找结交所谓新学家。他们在茶楼见到穿洋装者,以为是洋人,“谁知探掉帽子,露出头顶,却把头发挽了一个髻,同外国人的短头发到底两样。他们师徒父子见了,才恍然这位洋装朋友,原来是中国人改变的”。晚清社会小说讽刺真真假假的新学家/革命者,是常见的主题。用洋装帽子/洋人/新学/文明的表象来掩盖辫子/中国人/旧学/腐败的本质,特别表现出晚清中西新旧文化价值混杂的境况。“洋装辫子”的形象经由晚清谴责小说再到鲁迅,成为近代文学世界(也是现实生活世界)中的著名形象,讽刺那些两面骑墙的趋利小人,表现出思想价值动荡变换的时代危机氛围。而这种洋装辫子的形象不只在文学叙事与时代话语中被反复塑造,更直接表现为一种反复出现的图像类型,构成了一种镜像视觉。

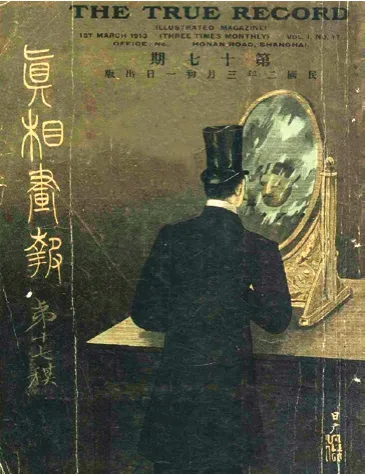

1913年3月,《真相画报》第十七期的封面(图1)画了一个正在照镜子的人,一位穿西装、戴礼帽的男子站在一面很大的圆镜面前,他基本上是背朝观者,我们看不到他的脸,但是镜中反映出他的面容。

图1-1(左) 《真相画报》第十七期封面(1913年)

图1-2(右) 《真相画报》第十七期封面(1913年)局部

与单一的棕灰色背景相比,画家对镜面的处理非常精细,通过灰白黑等不同亮度颜色的穿插涂抹,模拟观者从侧面所看到的镜面效果。镜中呈现出一张面孔,但如果我们仔细观察就会发现,这不是一面现实世界中真实的镜子,镜中形象并非真实镜面反射的内容,这张面孔仿佛鬼魅、幽灵,慢慢浮现,没有身躯,也缺了高耸的帽顶。这不是镜前那个西装男子,而是一个“满大人”的脸——西式礼帽变成了清朝官帽,短发也变成了束在脑后的辫子(满清男子发式将额发和鬓角等剃光,因此正面不见头发)。如此,这张画展现的是一个洋装(新学/现代/文明)的男子在照镜子时却发现自己仍是清人(旧学/传统/野蛮)的面貌。观者恍然大悟,这才是“真相”!从晚清到“五四”的小说家们所讽刺的“洋装辫子”形象在这里获得了充满创意的高质量的图像表现。

这是最后一期《真相画报》,由于画报主笔高奇峰直接参与了宋教仁被刺案的调查,之前连续四期画报上刊载了众多宋教仁被刺照片、案件证言证物照片、漫画和时论等,直指袁世凯与赵秉钧,画报因此被迫停刊。众所周知,《真相画报》具有鲜明的革命立场,抨击时政、讽刺袁世凯政府、监督共和为其一贯宗旨,因此也一直承担着被查禁的风险,而对宋案的报道加速了这一点。一旦了解此社会与政治环境,最后一张封面上洋装辫子形象的具体所指就很清楚了——此画讽刺想要复辟做皇帝的袁世凯。在黄宾虹记述《真相画报》的相关文章里,他明确指出,“也许报道宋教仁被刺的锋芒太过强烈地直逼袁世凯(第十七期画报封面上那个想当皇帝的人一望而知是袁世凯)”是画报闭刊的直接原因。袁世凯篡取了辛亥革命果实,进行种种倒行逆施,画面中衣冠楚楚的西装男子在镜中显露出满清遗老的面貌,狼子野心掩盖在文明进步的假面之下,正是对假共和、实专制的揭露。

《真相画报》标举“真相”,其《发刊词》引亚里士多德言“共和政体之变相为暴民政体”,进而追问今日中国之“共和政体其为真相之共和乎?抑变相之共和乎?”并标明刊物宗旨是“洞明政府之真相”,监督政府实施真正的共和政治(“真相共和”)。《发刊词》所针对的是民国初年的政治乱象,民国初立,民主共和政治根基不稳,各路军阀割据,各种政治观念纷争——激进革命、复古守旧、真假新旧混杂。画报立意揭示“真相”,抨击假相,追求真正的民主共和政治。而“真相”是不可见的,它隐匿在表象背后,所以才需要画家/革命者来揭穿表象、暴露真相。《真相画报》的许多封面都塑造出一个揭示真相的主体形象。第一、二、三期封面通过写生、摄影和揭幕,呈现的都是一个西式主体凭借一种视觉媒介(镜子、画笔、摄影机、帘幕)揭示出“真相”——被表象所掩盖的世界与社会的本质面貌。

从文学写作到图像表现,“洋装辫子”构成了近代中国文化中的一个典型形象。辫子被掩藏在洋装礼帽之下,旧腐被装点为新生,陈陋以最新的文明的名义出现,这反映了近代中国政治动乱、思想纷纭、价值危机的时代氛围。

三、图像典型:镜像结构图像

《真相画报》中的镜子=摄影机=画笔,是揭露真相/社会本质的装置。这里存在一个表象—本质的深层结构,肉眼所见之表象可能是假相,眼睛很可能骗人,但解决的办法并非依靠传统所强调的心性与内心之眼,而是需要寻求一种外在的更高的视觉真实,即借助现代视觉技术而达成的技术化观视。而“镜”成为各种新式视觉媒介的象征符号,表示一种经由技术中介之后的视觉,这种视觉可以抵达肉眼无法识别的更本质的真实。这种视觉意识最终形成了近代中国视觉文化中相当突出的一种镜像结构图像。西装新人在镜中显露出陈腐的辫子,真与假、表与里、新与旧并峙,“镜子”起到了这样的作用——通过它看到了本质,镜子就成了画报(文学艺术)功能的象征。

“洋装辫子”的典型图像根本上提供了一种镜像并置的图式结构,连带起大量镜像图像,这种镜式的表象—本质双重结构,是“洋装辫子”这一典型图像所内涵的图像典型。镜像典型图像的本质在于提供了一种图像典型。如前所述,典型集中呈现出现实主义的表象—本质、特殊—一般的深度结构,镜像图像通过叠加双重形象,恰恰表现出表象—本质的深度结构,特别体现出典型概念的本质,可谓图像典型——图像化的典型理论,图像以视觉语言呈现典型的双重性。而这种双重性恰恰是近代中国社会结构与时代氛围的核心,图像典型以图式结构内涵着本质的社会结构。

在《真相画报》第十七期封面图像发表前一年,1912年第七期《时事画报》封面出现了类似的视觉结构(图2)。此画为谭云波所作,展现了一位对镜梳妆的古代女子。女子左手持刀,右手抚弄头上的发簪,怡然对镜整理发饰,而镜中呈现的却是一个做着同样动作的骷髅。这是一个令人毛骨悚然的图像,我们自然会想起《红楼梦》中的“风月宝鉴”,但在辛亥革命之后风起云涌的中国南境,它显然不是单纯向人们训诫“色即是空”的陈词滥调。美女骷髅,画家借用古老的训诫,想要表达的是表里不一、真假难辨、鱼龙混杂的社会乱象与时代危机。类似的是同年《民权画报》上的一张图《莺粟之荣枯》(图3),在上下两个圆圈里分别呈现出一位美女与一具骷髅,这里表现的是鸦片的危害,视觉结构上正形成了美女骷髅的镜像关系。

图2 谭云波《时事画报》第七期封面

图3 《莺粟之荣枯》,《民权画报》1912年8月14日。

而更早几年(1907)创刊于天津的《人镜画报》直接以“镜”为题,第一期封面图像就画了一面镜子(图4),镜面上书:“人之好丑不待言传,以镜自照,无或遁焉。以镜为镜,只得媸妍;以人为镜,自辨奸贤。敬告我同胞人之视己如见其肺肝然。”镜子使人暴露真实的本来面目,“以人为镜”(“以史为镜”)之古训被征用,希望国人认识自己的内在真实。每期《人镜画报》的封面都是这样的构图,凸显镜内镜外的“表里不一”。第十二期封面(1907)(图5)上的人物是杀害秋瑾的绍兴知府贵福,镜子外贵福(图上写作贵守)拿着一把鹅毛扇,形象斯文,而镜内出现的则是他拿着大砍刀的刽子手的模样。镜外是虚假的表象,镜内才是本质的真实。

图4 《人镜画报》第一期封面[1] 载陈平原编:《图像晚清——〈点石斋画报〉之外》,上海:东方出版社,2014年,第145页。

图5 《人镜画报》第十二期封面[2] 同上,第156页。

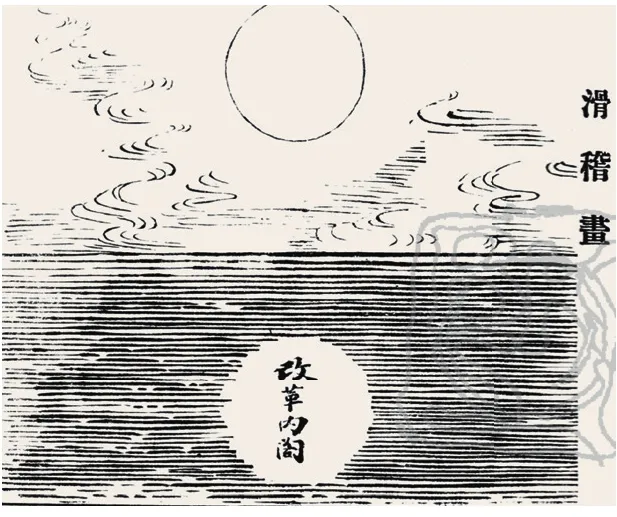

这些洋装辫子类的镜像图像连同文学叙事中的想象,与清末民初的时代氛围密切相关。此类图像(包括本文后面要讨论的更多镜像视觉)大概出现在1907年前后至民国初年之间,此间正是中国政治大变动的时代,从清廷实施新政、考察宪政、预备立宪,到革命党人风起云涌、武装起义、民国成立,再到袁氏篡权、军阀割据、二次革命……近代政治变幻莫测,在维新、改良、革命、复辟之间拉锯。报章上各种立场、学说、主义在争辩;日常生活中,城市建设、新式器物、女学兴盛、道德沦丧、传统式微……一切都在快速变幻,守旧、改良、革命,各种形式中新旧混杂、真假难辨、表象与本质相悖,让人产生惶惑与危机之感。如1906年,清廷宣布预备立宪,但各种拖延之表面功夫令人失望,于是报刊上出现大量讽刺图画,比如用“水中月”来揭露立宪之虚妄(图6)。物与影构成镜像,真与假显现出来。在20世纪初的中国,新政、立宪、革命接踵而来,但承诺的前景却总是幡然复旧为既有的东西。当“总统”想做“皇帝”,镜中就现出了那个辫子遗老的鬼魅之影。镜像图像并置镜外与镜内,镜外是迷人的表象,镜内才是真实的本质。

图6-1 滑稽画《改革内阁》,《时报》1907年8月22日。

图6-2 《立宪之将来》,《神州日报》1907年12月1日。[3] 载郭传芹编:《视觉启蒙——国家图书馆藏清末民初报刊漫画集成》,杭州:浙江人民美术出版社,2015年,第310页。

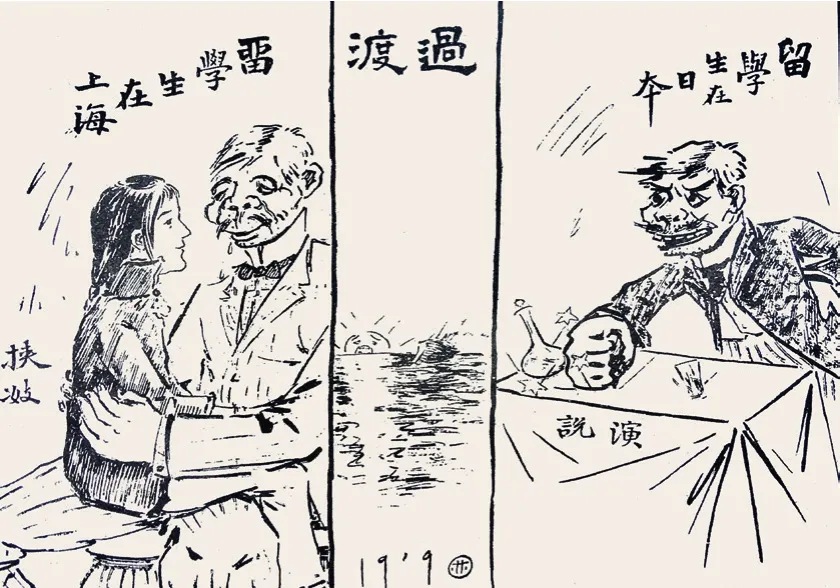

这种包含表里、揭示真假的镜像图像,可以进一步抽象为一种人物二分对立的图式结构。镜子不再出现,但是结构上存在明显的界面式要素,两边人物形成对照,依然构成了一种镜像式结构。比喻新视觉技术的镜子消失,揭示真相者就直接指向了画报/画家/革命者。这种镜式结构使得两种面目并峙,特别凸显出真假、新旧、善恶、文明/腐败之间的对比。此种镜像视觉是对生活的抽象、提炼,具有强烈的夸张、讽刺效果,成为近代中国漫画中常见的图式。类似于“洋装辫子”,这种二分结构常被用来表现洋装与朝服之间的表里关系。1912年,《时报画报》上刊载一张图《新人物》(图7),两个男人并立,一人为短发军装,一人为辫子朝服,文字说明“外貌共和,内容专制”。这是典型的镜像视觉,内与外、表象与本质相矛盾,真假善恶在镜像中被暴露。同年,《民权画报》刊载一张钱病鹤所作的极为相似的图《两遭厄运》(图8),讽刺黎元洪和袁世凯。

图7(左) 《新人物》,《时报画报》第71期,1912年。

图8(中) 钱病鹤《两遭厄运》,《民权画报》1912年8月。

这种二分对立的结构普遍存在。再如1909年北京的《燕都时事画报》刊载胡竹溪画的一张讽画(图9),两人对面而立,一位“完固外象”,一个“腐败生虫”,但却说“咱二人脱去皮毛露出本来面目总是真文明哪”。表象不可信,内里才是本质,但这里“真文明”的“本来面目”显然是讽刺,可见这种真假文明难辨彼此的状况已经成为善于钻营者牟利的手段。同年,于右任主编的《民呼日报》随报赠送图画,很多都是属于政治讽刺类型的漫画,主笔为张聿光、钱病鹤等,两人是中国漫画史上的重要人物,笔意自由率真,水准远高于同时期大量画笔粗糙、毫无风格的新闻画。图10是讽刺那些日本留学生回国之后显露出封建陋习真面目,同一人右边是慷慨陈词的新学演说家,左边却是狎妓的浪荡公子,两相对举,构成一个镜像结构,中间漂洋过海的画面成为“过渡”的界面。一人两面,一面标举文明进步,一面却是陈腐的吃烟嫖妓陋习,在镜像映照中,露出腐败的真面目。这种对假新学、假革命党的讽刺在晚清社会小说中比比皆是。这种镜像结构还有另外一种叠合的表现形式。如《燕都时事画报》上的一张讽画《时下官场之面具》(图11),一位官员左手是一张“此可对于小民”的凌厉凶狠的脸,右手是一张“此可对于上司”的温顺的女性的脸,这当然是对官员对上对下“两张皮”的尖锐讽刺。晚清画报上还有一些漫画将这两张脸叠合成一个人,如图《脚踏两只船》(图12),一个人左半边是穿朝服、留辫子、拿清旗的“满大人”形象,右半边是穿西洋海军装、剪短发、拿洋旗的新学人物形象。

图9(右) “脱去皮毛露出本来面目总是真文明哪”,《燕都时事画报》1909年。[1] 载《近代报刊图画集成》全国图书馆文献缩微复制中心,2003年,第8045页。

图10 《民呼日报图画》1909年。[2] 载陈平原编:《图像晚清——〈点石斋画报〉之外》,上海:东方出版社,2014年,第306页。

图11(左) 讽画《时下官场之面具》,《燕都时事画报》1909年4月29日。

图12(中) 《脚踏两只船》,《浅说日日新闻画报》1911年。

这些镜像图式呈现出的是深刻的表与里、内与外、表象与真实之间的断裂。这种叠加与掩盖在图13中表现得非常清楚。1907年7月18日,《时报》刊载一张滑稽画《中外官民》(图13)。画面主体是一个穿洋装的中年男性,戴帽子、穿短衣皮鞋、手拿香烟,奇怪的是画家在这个形象之上又用虚线勾勒出一个长辫朝服的“满大人”的轮廓。两个形象重叠在一起,将中外、表里、新旧、对立的价值叠加在一起,特别表达出一种内外相悖的情况——表面是新的价值,内里则仍是陈腐的传统。前文所讨论的那些镜像结构的图像中,以镜面结构并置的对立形象,在此被叠合在一起,那种真假难辨、表里不一、新旧杂陈的表达非常清晰。这是图像典型。镜式的并置叠加最清晰地体现出表象—本质双重性,通过表象抵达本质,通过个别表现一般,典型性在一种特殊的图式结构中获得了鲜明的视觉表现。

图13(右) 滑稽画《中外官民》,《时报》1907年7月18日。

与此类似的是晚清小说惯用的谐音名字,比如《新石头记》中的柏耀廉(不要脸),承认自己“虽为中国人,却有些外国脾气”;《文明小史》中的贾子猷(假自由)、贾平泉(假平权)、贾葛民(假革命)三兄弟,在上海所了解到的维新言论,不外乎假自由、假平权和假革命三种,而译书局的翻译董和文(懂和文)与辛名池(新名词)原是八股好手,还有从东洋回来的刘学深(留学生),口谈婚姻自由不过是为嫖妓;《上海游骖录》以辜望延(姑妄言)为主人公,表明作者敷演见解,以与不同意见者“相与讨论社会之状况”的创作动机,他所遇见的革命党王及源(王妓院)只知迷恋烟花柳巷,谭味心(谈维新)则为了钱连立宪专制都可以讲;《二十年目睹之怪现状》中的满族官僚苟才(狗才)是毫无操守之辈。用名字谐音来影射人物的特点与本来面目,又是一种把悖谬的新与旧、现象与本质叠合在一起的手法。

图像典型之并置套叠的双重性图式结构,与近代中国的社会结构是同构的。传统崩溃、而新观未立的“过渡时代”“最为人生狼狈不堪之境遇”,“当旧者已破新者未成之顷,往往瓦砾狼藉,器物播散,其现象之苍凉,有十倍于从前焉”。晚清社会乱象丛生,新文明与旧传统交织,真守旧与假革命混杂。新、文明、革命等词汇一为时尚,便流弊丛生,各种各样的假文明鱼目混珠,各种假维新以行私利的情况屡见不鲜。《上海游骖录》中,准留学生屠魱民把留学与中举做官联系在一起,其实是晚清社会对留学的一个普遍认识。1903年《游学译编》刊有《劝同乡父老谴子弟航洋游学书》,说过一番道理:“夫得一秀才、得一举人、得一进士翰林,无论今日已作为废物,即前此又有何实际?有何宠荣?而或有掷千金以买秀才,掷万金以买举人者,不得则大痛焉。今出洋求学可得富贵名誉,较之一秀才、举人、进士、翰林,不能必得,得之亦为侥幸,而又与学问无关系者,相去远矣。”学堂、留学等新式教育的改革本意是与传统的科名富贵相对立的,而在普通人的理解中,它不过是替代旧式科举“得富贵名誉”的手段,关键是,即使是倡改革者也不陈游学之立学与立人的价值,而是以此种理由作为激励。对于新与旧、前进与倒退,近代画家与小说家们发现了互相对立的双方往往具有一种悖论性的同一。这种社会结构与镜像图式是高度重合的。“洋装辫子”式的镜像图像的典型性在其内在结构,构成了一种“双重性”的图像典型,反映着新旧杂陈、动荡不安的过渡时代的社会结构。

四、图式作为典型

本文对近代中国镜像图像的分析,最终呈现出一种重要的相互作用的关系,即一种图像类型、图式结构的出现,与一个时代的政治变革、社会环境、思想话语、情感结构等的变化是一致的。镜像视觉和各种衍生图像的普遍出现与近代中国激烈的政治变革所激发出的危机感受是有关系的。但这种关联更内在的层面并不只是形象上的,更是图式上的,这便是从典型图像到图像典型。图式作为典型,在一定程度上反映着社会的基本结构、历史运行的规律与文化发展的逻辑。

图式(schema)是图像的内核,它不是指简单的图像,而是指“诸多图像因素为组成一个有意义的图像单位而构成的结构性关系”。从构图来理解的话更清晰:“单数的构图只是构图,相同形式的复数构图则构成图式。”而不同图像的图式中存在的差异或变量部分,则是图式的变异。图式是许多相关图像中反复出现的图像因素的组织结构,具体的图像千差万别,但表现相关题材和母题的众多图像通常会共享一种图式。图式具有稳定性,一旦形成会具有惰性,图像在表达和反映同时代的内容时,经常还会遵循既定的图式,在图式和现实之间存在着距离。贡布里希的“图式—修正”理论正是讨论图式与现实之间的调适如何构成了艺术史的发展的。

图式构成了图像稳定的基石,而图式的变化则意味着艺术传统或社会现实大变动的出现。潘诺夫斯基在《图像学研究:文艺复兴艺术的人文主题》一书中,曾分析圣诞图的图式变化。在14、15世纪,圣母斜倚在床或垫子上的传统的圣诞图类型发生变化,出现圣母跪在圣婴基督前礼拜的新类型。从构图角度看,是三角形图式取代了长方形图式;从图像志的角度看,意味着在当时一些著作中的一些新主题被引入。但与此同时,这一变化亦表现出中世纪晚期特有的新的情感冲动。图式变化与新的时代的朦胧出场相关。在这个意义上,图式具有典型性,通过自身反映社会历史的深刻内容,同个别的图像相比,图式的变化揭示出更普遍、广泛的社会历史条件的变化。正如前面所指出的,“洋装辫子”的典型图像的内核是表象—本质双重性的特殊图式,这种图式结构的出现同近代中国社会与思想文化的特殊结构密切相关,成为更根本的图像典型。

另一个可供观察和理解的例子是“高举的拳头”这一图像母题及其图式结构。在中国传统图像历史中,拳头很少成为有意味的表现对象,情绪主要是通过面部传达,如怒目圆睁等,同时拳头也主要类似于武松打虎一类的“从上至下”的锤击。但现代中国视觉文化则出现了大量“高举的拳头”的图像。拳头尤其与左翼美术运动相关,在各种新兴的木刻版画中,拳头具有很高的情绪浓度,表现抵抗、愤怒、号召、决心等情感内涵。到了20世纪三四十年代,拳头变为“由下而上”的高举,成为革命的符号(如图14、15)。木刻版画以简洁的线条锤炼出紧握的五指与紧张的小臂肌肉,高举的拳头成为画面最突出的因素,夸张、变形、特写等方式经常被采用。鲁迅曾经批评青年美术家爱画“大拳头”的问题,认为“照工人原来的面貌,并不须画那拳头比脑袋还要大”。“高举的拳头”表达着反抗、革命的情绪内容与政治内容,画家甚至通过重影和抽象线条来复数化拳头及其代表的抵抗与愤怒的情绪。拳头成为现代中国视觉文化的典型图像,更准确地说,这种“从下而上”的、变形夸张的拳头图式,是左翼美术的典型图式,更内在契合着社会革命的结构。图式结构与革命的结构一致,从下而上、变形夸张、特写凸显,画面的秩序正是反抗压迫、发愤怒吼的革命的秩序。

图14 李桦《痛悼李、闻二公》1947年

图15 黄新波《怒吼》1934年

典型概念进入中国已有百年,对于中国文艺理论和创作产生了巨大的影响。尽管这一概念在20世纪八九十年代面对各种新引入的文艺理论概念开始逐渐式微,但其理论潜能可以在视觉图像的领域得到扩展。从典型图像到图像典型,图式作为典型的思路为我们深化典型概念的理论内涵提供了思路。作为文学形象的典型,强调在具体的“这一个”形象中包含着更多类似形象的共性,更包含着形象背后的社会历史发展的普遍性,比如祥林嫂是所有受封建压迫的女性的代表,更揭示出夫权、父权、政权的基本压迫结构。问题在于,这种特殊性和普遍性是怎样联系起来的,典型理论并没有回答这个问题,而将这种联结交付于艺术家的直觉与思想认识,伟大的艺术家有能力创作出典型。而图像似乎提供了一种联结的中介。前文分析了两种典型与图像的关系:典型图像,指图像中的具体形象代表了某类形象、具有更普遍的社会内涵,因而具有典型性;图像典型,则是相似母题和形象的诸多图像形成了一种一般图式,这种图式与其孕育于其中的社会结构、情感结构一致,因而具有典型性。在后者这里,在具体的母题形象、图像因素的深层,这些母题与因素以某种具有稳定性的相似的构图形成一种图式传统,这种图式构成了表象与本质、特殊与一般之间的中介与联结。通过一般图式,具体的母题和形象得以抵达普遍的社会本质与规律,成为典型。图像典型,依赖于表达空间关系的图式。不同于文学形象的具体性与一般性(具体性蕴涵了一般性),图式既是具体的,又是一般的,它同时是具体的和一般的,构图方式、母题关系、视觉要素的组织和结构等,抽象成基本的几何图像——三角形或长方形,成为简要图示,提供了嫁接典型双重性的中介,或者说,图式正是具有特殊—一般、表象—本质双重性的典型本身。