康有为篆书理想嬗变初探

梁 宇 ,谷翠峰

(大连大学 美术学院,辽宁 大连 116622)

康有为的书学著作《广艺舟双辑》在中国书法史具有重要地位,其碑学思想极大地推动了清代乃至近现代书坛的发展。目前书法研究者多以其碑学思想作为探讨的重点,近年来,考察其帖学观念的研究也层出不穷。然而,尚少见对康有为的篆书艺术做专门研究,相关专著及学术期刊论述较少。如范国强《尊碑:康有为书法研究》在部分章节收录了康有为的篆书作品,并且对年代、款识、书写事由作了详细标注,但仅是简单分析作品的风格面貌,尚未深入探究其篆书理论与实践。张红军《康有为与清代碑学的篆隶为源观》一文,主要结合清代书坛背景,以“篆隶”概念的发轫为出发点,重点围绕康氏融通篆隶笔意的书法实践做深入探讨,并未对其篆书艺术作过多研究。

虽然康有为的篆书作品十分少见,但其篆书理论却不少,主要集中在《广艺舟双辑》中,如篆书时风的概述、钟鼎彝器的品评、个人习篆经历以及篆书理想追求等。我们知道,清代“馆阁体”书法盛行,书法逐渐成为干禄仕进之用,书坛日渐萎靡。直至乾嘉之际,金石考据之风盛行,篆隶书体也随之复兴,出现了诸如邓石如、赵之谦等书坛巨擘,金石雅赏活动也成为了文人雅士的娱乐方式。康有为生于晚清,其书艺、书论深受时风影响,在赶考期间曾游居京师,结交各式名流,顿时遍览金石名品,日夜沉溺于此,眼界日益月滋,从而对篆书的取法作了思考。可以说,康有为的习篆经历是清代书家在金石学的大背景下追求“变古求新”的缩影。因此,本文拟从康有为的习篆历程、篆书理论及篆书作品等方面进行梳理归纳,理清康有为的篆书理想,对康有为篆书理想的变迁做深入探讨。

一、康有为各时期的习篆经历

(一)师从九江,私淑完白

光绪二年(1876年),年少的康有为乡试落榜,内心苦闷,秉承着“书香再世汝应延”[1]46的厚望,于是到南海礼山草堂,拜岭南大儒朱次琦(世称“九江先生”)为师,在这段求学的时光,曾问九江先生习篆之法:“少读《说文》,尝作篆隶,苦《峄山》及阳冰之无味,问九江先生,称近人邓完白作篆第一。因搜求之粤城,苦难得。壬午入京师,乃大购焉。”[2]852

幼年的康有为尝读《说文》,苦临篆隶,习篆临本主要以“二李”为主,但范本的枯燥让其产生抵触心理,询师朱九江习篆之法,始知邓石如,在粤地搜寻邓书真迹,却未有所得。虽然“邓书”在那时早已名声大振,诸如包世臣、赵之谦等人无不效仿。但是,时风并没有迅速波及广东一带,譬如康有为的老师朱九江对邓石如的篆书评价极高,自己的书法实践却仍属帖学一路,往往理论先行,并未付诸实践,即使时任两广总督的阮元著有《北碑南帖论》,对岭南地区的碑学传播起了一定积极影响,也未把岭南化为碑学重地,类似邓石如这种碑派名家的书法作品仍然十分罕见。另外,影印本诞生以前,民间阅读古籍一般使用翻刻本,幼年康有为在祖父康赞修的指导下学习书法并抱怨:“……,家无佳拓,久之不能工也。”[2]851这说明康氏早年临习的峄山碑与李阳冰之作品应该属于此类翻刻本。

由此可知,幼年的康有为在篆书临本的选择上有局限性,或许是拓本不精,又属于石刻书法,名家真迹更苦于搜寻,康有为无法窥探篆书用笔之微妙,自然对九江先生所推崇的邓石如篆书产生强烈的猎奇心理,从而对“二李”的临习产生抵触心理。

(二)游学京师,饱览名品

光绪五年(1879年)春月,22岁的康有为辞别九江先生隐居南海西樵山,正在白云洞中静坐沉思之际,偶遇时任京师翰林院编修的张鼎华,初闻盛京之气息。虽然两人辩学,吵得面红耳赤,不欢而散,但这次“意外”的邂逅却为康有为的政治生涯打开了契机。

后来张鼎华和旁人谈到游玩西樵山之时,曾见过一位与众不同的人,此人便是康有为。张氏不但不计前嫌,甚至对康有为的才能赞赏有加,不仅为其政治交游活动拉开了序幕,而且,张氏“帖尽翻刻,不如学碑”的论断也成为了康有为碑学思想的重要理论依据。此后,张鼎华频招康有为远游京师,结交各式名流,康有为也因此受到盛京金石圈的陶染,遍览京城文物名品,又购买邓石如书迹及碑版数百本。另外,还受密友之邀,观赏石鼓文,初识钟鼎彝器,曰:“吾以壬午试京兆,中秋丁祭,恭谒文庙,摩挱《石鼓》,仰瞻高宗纯皇帝所颁彝尊十器,乃始讲识鼎彝。南还游扬州,入焦山阅周《无专鼎》,阖然浑古,疏落欹斜,若崩云乍颓,连山忽起,为之心醉。及戌子再游京师,见潘尚书伯寅、盛祭酒柏羲所藏钟鼎文以千计,烂若云绵,天下之大观也。”[2]789康有为意与古会,内心感慨万千,遂日夜沉溺于金石书法雅赏之中。

光绪十四年(1888年),康有为撰写《广艺舟双辑》,震动书坛,学书者无人不知,无人不学,学术界的研究大多把目光投放在他的碑学理论上,殊不知康有为在游学京师时曾大量接触钟鼎彝器,知识储备已达到一定水平。《广艺舟双辑·说分第六》对篆书的品评、分类、研习均有论述,且论列方法颇为犀利,对不同风格的作品强判高下,如以《石鼓文》及李斯篆书的“茂密雄强”为正宗,贬斥李阳冰篆书的“瘦劲怯薄”,虽然用词未免过激,但其在篆书的研究应有一定见解。

在游学京师的这段时间,频繁的金石雅赏活动为康有为习篆、评篆提供了良好的研究条件,随着鉴赏名品的数量日益增多,这种追求变古求新的审美理想也进一步扩大,促成了康有为篆书理想及理论的形成。

(三)流亡岁月,偶然创作

在沈曾植等人“劝勿言国事”的劝告下,康有为对政事心灰意冷,于是潜心研究金石碑版。撰写《广艺舟双辑》正值闲暇之余,但好景不长,光绪二十四年(1898年),清廷把戊戌六君子当作“康党”,将其残忍杀害,康有为与梁启超作为维新派人士,成为慈禧政党的追杀目标,开始了非日非月的流亡生活。晚年的康有为,在政治理想上仍想扭转乾坤,在精神上寻求心灵的寄托,碑学思想经过岁月的发酵已达到最终的成熟阶段,“求变是康有为书学建构的核心诉求,路径便是以篆隶为源,北碑为矛,突破二王帖系书风的束缚。”[3]267此后的日子里,康有为多以楷、行书称世,至于单纯对篆书的学习,似乎在此刻中断。今日搜寻康有为篆书资料,既存世极少,又无本人正式的讲述,只可以通过作品面貌、旁人叙述、书信手札,抑或即兴题跋略微窥见其篆书理想的变化。

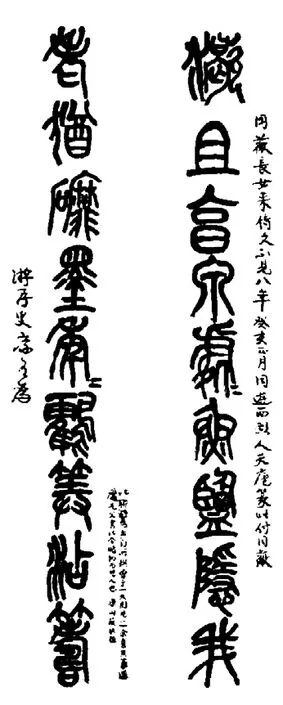

《挽同邑崔编修舜球诗横幅》创作于光绪十二年(1886年),是康有为早年为悼念同乡崔舜球的篆书作品。值得一提的是,三十三年后62岁的康有为在文末重题跋文:“此三十三年……,吾寡作篆,后更少写,此诗作篆重之也。”[4]17

由此可以推断,康有为晚年甚至一生都未大量专写篆书。关于康有为的习篆,历来较少研究,至于其篆书作品之少,理论高度有限,可考虑他本是一名政治家,书法只是陶遣,政治上“平治天下”才是他一生的追求。正如他在《广艺舟双辑》略评历代篆书名品时感言:“吾性笔力弱,性复懒,度不能为之,后来英绝之士,当于此别开生面也。”[2]791虽然康氏对篆书的研习仍具有一定热情。但由于其浮沉于政事,钻研时间有限,难于深入研究。

二、康有为的篆书理想述略

(一)标榜完白,技道彰显

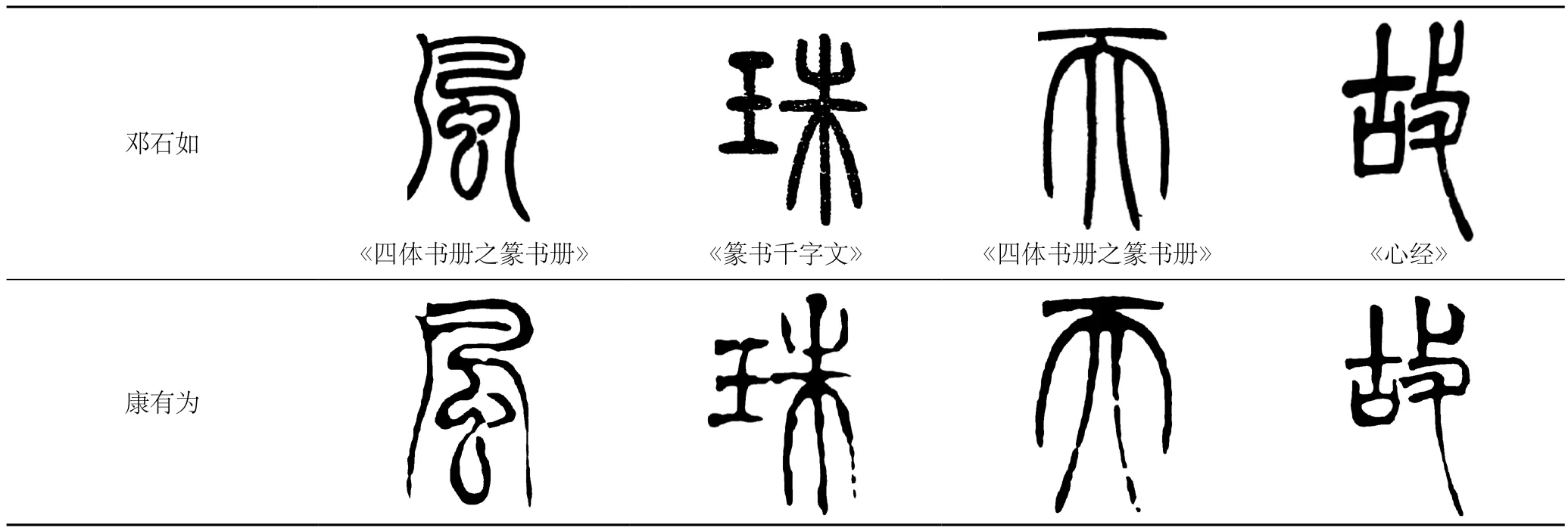

书法史上篆书以“二李”(李斯、李阳冰)为宗,李阳冰自傲“斯翁之后,直至小生”,唐张怀瓘亦称其“师模李斯,甚得其妙”可以独步天下。李阳冰在继承秦篆圆转笔法的同时,增加方折的使用,在结构上进一步夸张,加强了篆书的观赏性,所创造的“铁线篆”对后世影响极大,但线条仍然追求粗细一致,笔法相对单一。从另一种角度说,这种近似标准的篆书书写范式易导致工艺化,书者性情易被约束,其影响愈大,对篆书面貌的多元化限制作用愈明显。直到清代乾嘉之际,金石学大盛,邓石如横空出世,篆书稍参隶意,结体灵动自然,注重书写节奏感,《四体书册之篆书八闼册》(图1)是其传世墨迹的代表作,用笔凝练,刚柔并济,虽然在结体上师法李阳冰,但用笔上参以汉隶笔意,这一创造独具创新,使笔墨趣味得到了丰富的表达。可以说,劝石如在笔法上弥补了“二李”书写性的缺失,打破了自李阳冰以来篆书僵化的藩篱,为清代书坛注入一股新鲜的活力。康有为对邓石如的篆书极力推崇,称其为当世标榜:“完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士,鲜或能之。完白既出之后,三尺竖僮仅解操笔,皆能为篆。吾尝谓篆法之有邓石如,犹儒家之有孟子,禅家之有大鉴禅师。皆直指本心,使人自证自悟;皆具广大神力功德以为教化主,天下有识者,当自知之也。”[2]790又谈到其曾经苦临《琅琊石刻》《峄山碑》《三坟记》等篆书名品,均无所获,后来专学邓石如,才开始对篆法有所体会,于是倾力模仿,以此作为篆书的完美状态。

图1 邓石如《四体书册之篆书八闼册》局部

表1资料可见,康有为早年篆书主要取法于邓石如。正如唐代孙过庭曰:“篆尚婉而通”,虽然篆书作品《挽同邑崔编修舜球诗横幅》(见图2)转折略显迟滞,用笔不够圆浑,但从个别单字的比较分析,其用笔和结体与“邓书”如出一辙,又有所不同。实际上,清代书法在帖学的笼罩下早已穷途末路,唯有邓石如凭借一己之力开创新风,康有为以“邓书”作为篆书理想更是清代书坛变法求新的映射。对此,王镛先生在书法简史中说:“历代作小篆者,均奉“二李”为圭臬。邓石如则不限于此,他广泛地学习石鼓文、汉碑额等,又得史籀纵横阖辟之妙,进而形成自己的风貌。”[5]271康有为书学的核心诉求是变法出新,年少时临习《峄山碑》与李阳冰篆书,苦而无味,甚至批判李阳冰篆书徒有瘦健且过于拘束,直到后来专学邓书才始有感悟。邓石如在篆法上另辟蹊径,公然打破“二李”一路的传统束缚,又放出狂言:“何处让冰斯?”,从锐意求新、敢为天下先的学术心理来看,邓石如与康有为确为隔代知音。

表1 康有为篆书作品《挽同邑崔编修舜球诗横幅》与邓石如篆书之比较

图2 康有为《挽同邑崔编修舜球诗横幅》局部(1886年)

(二)学邓不囿,独得新理

康有为狂傲的个性世人皆知,在求学期间,即便是师从岭南大儒朱九江,思想一有转变,亦决然辞归,正如其自评:“惟吾性好穷理”,在学习上带有很强的个人自主意识,篆书通过邓石如开始有所创悟,但不愿此后为其所困,称邓石如篆书:“无体不有,无态不备,深思不能出其外也。”[2]790于是果断放弃此路,在篆法的汲取上作重新考虑,以形成自己独特的书法风格。随着盛京金石圈对康有为的陶染,其篆书理想也发生着剧烈变化,逐渐从对邓石如篆书的崇拜转向取法钟鼎彝器的变古求新,曰:“右军欲引八分隶书入真书中,吾亦欲采钟鼎体意入小篆中,则新理独得矣。”[2]789又云:“近来稍有悟入处,但以《石鼓》为大宗,钟鼎辅之;《琅琊》为小宗,西汉分辅之。”[2]790康有为对“钟鼎入书”颇感兴趣,认为学习书法若能善用钟鼎笔意,便可以别树一帜。

《篆书五言对局》(见图3)创作于1922年,康有为时年64岁,此作题款颇有深意,从作品内容可释,康有为已多年不作篆,又正值天寒地冻,腕弱手僵,虽然未书写出苍茫雄浑之气魄,但幸得无笔颤之习气。

图3 康有为《篆书五言对局》(1922年)

康氏书写时此联时正值天寒地冻,气候的变化对书写的热情并未影响,说明他实在钟情于此。“力求苍茫之气”可谓其个人审美理想,从不喜“二李”之“瘦骨柴立”,到崇尚《石门铭》气势雄峻、自然开张之书风,追求雄强茂密一直是康氏的书法审美理想。“而无笔颤之习”则说明其审美力高,不仿“颤”不做作,求书写时的真情实感。此作下笔雄健有力,结体生动可爱,石鼓笔意浓烈,甚至有《天法神谶碑》的遗风。可见,个人风格凸显,功夫与灵气并存(见图4)。

图4 《天发神谶碑》局部

《为同薇篆书十言联》(见图5)为康有为应女儿康同薇所篆,时年65岁,四年后便病逝于青岛。从作品内容进行考察可知,康有为之女康同薇在联中落有题款:“此联为缶翁所撰曾于一天园见之,余喜其篆,遂属先父书此,令睹物而思人也。”此作系康有为特意仿吴昌硕的篆书作品,尽显石鼓遗意,用笔结体已娴熟深谙。事实上,康有为与吴昌硕的交往甚好且有确切记录,吴昌硕曾为康氏治印,印文:“维新百日,出亡十六年,三周大地,游遍四洲,经三十一国,行六十万里。”可谓道尽了康有为颠沛流离的一生,1922年,康有为诗贺缶翁八十寿辰,并且作诗轴《丁巳六月避地美使馆》赠予吴昌硕。吴昌硕的篆书得力于《石鼓文》(见图6),因此书法达到炉火纯青的地步,风靡一时,康有为更是将《石鼓文》视为“书家第一法则”,抛弃“邓书”,以《石鼓》为大宗,如此,康有为篆书理想的嬗变是否受吴昌硕影响,这是值得深入探讨的。

图5 康有为《为同薇篆书十言联》(1923年)

图6 《石鼓文》局部

上述材料可知,康氏为了脱离“邓书”的影子,在篆书师法对象的重新选择上作了深思熟虑,所呈现的书法面貌可谓独具一面。康有为游学京师期间除了仕途日渐步入正规,还接触了盛京的金石交友圈,认识到钟鼎彝器的高古趣味,开拓了研习的视野,脱离“邓书”,转师古法,是康有为受金石学风影响的自主学习,同时也是清代书家在金石学的大背景下追求变古求新的缩影。

(三)陶冶诸体,欲兼众美

清代乾嘉年间的习篆观念主要是建立在实用的基础上,复兴篆书,更多是为了识读,而非纯艺术的追求,这种风气不但制约了艺术观念的更新,还使书坛始终笼罩于帖学传统,左右潮流的康有为对清代习篆风气明显不满,认为历代篆书名品的艺术价值不可小觑,尤其是钟鼎彝器,应深入挖掘其丰富的艺术内涵,曰:“钟鼎为伪文,然刘歆所采甚古,考古则当辩之,学书不妨采之。”又云:“钟鼎亦有扁有长,……。若此类不可枚举,学者善用其意,便可前无古人矣。”[2]789鼓励书家多从钟鼎铭文中汲取营养,追求艺术风格上的新体异态。

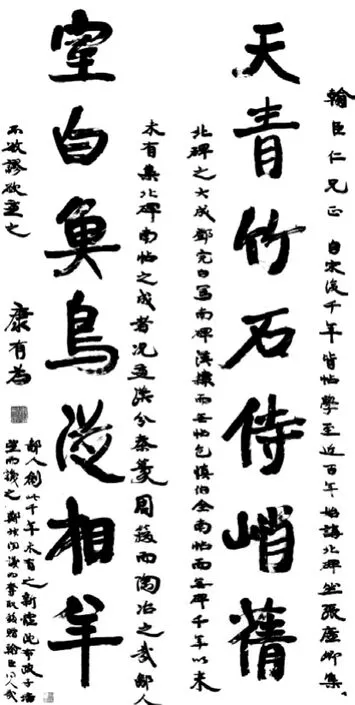

《天青室白七言联》(见图7)为康有为晚年所书,此联跋可谓道尽了康氏一生向往的书法理想:“自宋后千年皆帖学,至近百年 始讲北碑,然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑、汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉。鄙人不敏,谬欲兼之。”[4]116康氏这种汇融百家的书学主张引起一片哗然,甚至遭到旁人讥讽。张宗祥曾对其大加抨击:“其平生所书,杂揉各体,意或欲兼综各法,核其归,实一法不精”,批其“杂揉书体误时流”,又云:“一字之中,起笔为行,转笔或变为篆隶。此真一盘杂碎,无法评论。”[6]86虽然揶揄过甚,但康氏主张确实不虚。“兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉”所传达的是康有为篆隶为源的书学观,这种汇融百家的主张在其早年所著《长兴学记》中早已明确:“书虽末艺,当上通篆、隶,导源六朝。”[7]132此外,康有为指导后辈学习书法亦强调兼通古法,追本溯源,曰:“……,要追本求源,学书从钟鼎石鼓文入手。”[8]306只是康有为的实践与理想不相匹配,从而遭受质疑,正如梁启超所云:“然吾师眼高手疏之病,实所不免。”[6]86

图7 康有为《天青室白七言联》(1916年)

综上所述,晚年的康有为虽然极少作篆,但其在篆法的思索从未停止,只是从单纯的研习篆书转向融通篆法的具体实践。从早年篆书专学邓石如,到后来转师钟鼎彝器,康有为作为碑学的集大成者,对篆法的汲取,最终归位于篆隶为源的书学观,将篆书的笔意融入楷、行书,从而达到“上通篆隶,导源六朝”的理想境界。

康有为的篆书理想变迁具有阶段性,可分为三次转变:首先,康有为早期以邓石如篆书作为理想状态是顺应潮流的选择,时代性凸显,是清代书坛崇尚“邓书”的映射。其次,脱离“邓书”,转师古法是康有为频繁接触盛京金石圈后篆书理想的思变,是其拓宽视野后,受金石学风影响的自觉学习。最后,康有为晚年的篆书理想从单纯的研习篆书转向融通篆法的具体实践,是其早年对篆法的汲取最终归位于篆隶为源书学观的自然选择。进言之,更是成为学界泰山北斗后,汇融百家的大学者抱负。

三、结语

通常,书法理想是书法参与者内心向往的一种完美状态,其杂糅了个人书法理论、书法实践、学书经历等多方面因素的影响。这里,康有为篆书理想的变迁与其不同时期的习篆经历紧密相关。大致有三个时期:第一,师从九江始知邓石如,此时囿于耳目;第二,游学京师之时饱览金石名品,开拓胸襟眼界大开;第三,流亡岁月的即兴创作,尽化所学,欲陶冶众长。另外,康有为的篆书理想可总结为三点:其一,标榜完白小篆;其二,学邓不囿;其三,欲兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之。结合其各时期作品的特点,基本可以对康有为篆书理想的变迁作出客观判断。

总的来说,从康有为的现存篆书作品以及融通篆法的理论和具体实践中可窥见,其实践与理想不相匹配,尚未能达到独树一帜的地步。一方面从康有为的篆书作品进行考察,其师法有由且略有建树,但与其篆书理想相比,尚有一定距离。另一方面其融通篆法的具体实践并没有完全达到“集北碑南帖,欲兼汉分、秦篆、周籀”的理想境地,书法面貌仍得力于《石门铭》等魏碑一路,实则诸法未精,难融百家。诚然,康有为“集北碑南帖,欲兼汉分、秦篆、周籀”的篆书理想,是书法文化发展到一定历史阶段的产物,是我国书法文化珍贵的篇章,同时也体现了康有为作为近代中国历史重要政治人物的文化风采,其篆书的内蕴当待进一步挖掘研究。

——邓石如故居漫记