定州开元寺塔石刻题名中的北宋禁军和相关军制内容

贾敏峰

【关键词】定州开元寺塔石刻;军人题名;北宋;禁军;军制

【摘要】定州开元寺塔北宋石刻中的军人题名是目前所知记录北宋军队番号最多、反映北宋军队部署信息最为丰富的石刻文献。题名中共出现了15支禁军番号,计40指挥。其中19指挥为分驻定州禁军指挥,另21指挥为分驻其它州禁军指挥。由题名中的驻地信息,可知非驻定州禁军有河北路6指挥,均为骑兵,包括骁武1指挥、云翼5指挥;其余15指挥均为步兵,包括开封府4指挥、京西路5指挥、京东路2指挥、河东路4指挥。

定州开元寺塔坐落于定州城内南城区仓门口街,始建于北宋真宗咸平四年(1001),落成于仁宗至和二年(1055),为十一层楼阁式建筑。在它的塔体内镶嵌着31块北宋建塔时期的功德石刻,全部收录在《定州开元寺塔石刻题记》[1]一书中。其中20块石刻上的捐助名单中有军人或军人家属的题名,内容多包含其所在军队的番号和驻地信息,是目前所知记录北宋军队番号最多、反映北宋军队部署和基层军职信息最为丰富的石刻文献,为研究北宋前期的军队番号、军队部署、基层军职设置情况等提供了珍贵的第一手资料。

以定州开元寺塔石刻军人题名为研究素材的文章,有王晓薇的《定州开元寺塔碑刻题名中的禁军、厢军、乡兵指挥考》(以下简称“王文”)[2]和梁松涛、陈丽娜的《北宋定州军人的佛事活动——以开元寺塔内石刻文献为中心的探讨》(以下简称“梁文”)[3],但受限于所掌握石刻资料的不完整,二文均有不足之处。王文以开元寺塔中三块石刻(二层二号、三层四号、三层八号)为代表,整理并分析了题名中的北宋军队番号,对了解军人题名的重要价值和北宋军队部署情况具有一定的借鉴意义,但其对石刻时间的认定有偏差,如将二层二号(文中称“碑三”)定为庆历前,三层四号(文中称“碑十”)定为庆历后(经笔者考证,二石刻时间应均为真宗年间)。另外,王文在驻定禁军和外来禁军的划分上出现矛盾,如将二层二号石刻中出现的骁武左第二至左第五指挥归入定州驻军,却在后文中将题名中出现的所有骁武指挥归入外来禁兵指挥。梁文重点对定州军人的佛事活动进行了分析,对军队番号和指挥数量仅做简单介绍,但出现了将同一指挥错判为不同指挥的失误,如“忠猛指挥”和“定州就粮忠猛指挥”等。另外,二文均不同程度地存在军队番号释读错误。

借助第一手材料的优势,笔者对石刻中所涉及的军人题名进行了全面梳理和分析,结合《宋史·兵志》等文献资料,理清了题名所反映的北宋军队在定州和相关州县的部署情况,对于其中涉及的北宋军制的相关内容做了初步探讨,既增补了传世文献中关于北宋军制的一些阙载,亦可修正部分文献记载的谬误。

《宋史·兵志一》载:“宋之兵制,大概有三:天子之卫兵,以守京师,备征戍,曰禁军;诸州之镇兵,以分给役使,曰厢军;选于户籍或应募,使之团结训练,以为在所防守,则曰乡兵。”[4]4569禁军、厢军、乡兵三个军种均出现在开元寺塔石刻题名中,笔者拟分别进行整理和分析。限于篇幅,本文仅以禁军为研究内容。

禁军在北宋军队中地位最高,是中央军兼正规军,分别隶属于殿前都指挥使司(简称“殿前司”)、侍卫亲军马军都指挥使司(简称“侍卫马司”)和侍卫亲军步军都指挥使司(简称“侍卫步司”),有骑军、步军两个军种。其编制有厢、军、指挥、都四级,但是“各种番号的禁军兵力,一般并非以厢、军或都作计算单位,而是以指挥作计算单位”[5]39。开元寺塔石刻中的军人题名大多以指挥作为单位,“厢”和“军”出现得相对较少,且“左右厢”或“厢”字常省略。《宋史·兵志一、二》对分驻各地的禁军均仅列出指挥数,而不详具体指挥编号,石刻中大量附有驻地和指挥编号的军人题名补充了相关内容。经统计,题名中共出现了15支禁军番号,计40指挥。在《宋史·兵志》中有其中19指挥在定州驻军的记载,为分驻定州禁军指挥;另21指挥为分驻其它州禁军指挥,题名中多有其駐地的信息。

一、分驻定州禁军指挥

(一)题名梳理

分驻定州禁军19指挥均隶两侍卫司,以骑军见多:隶侍卫马司的有4支禁军13指挥,分别为骁武6指挥、忠猛1指挥、云翼5指挥、散员1指挥;隶侍卫步司的有2支禁军6指挥,分别为武卫4指挥、振武2指挥。石刻题名中未见隶殿前司的禁军。

1.骁武骑军,隶侍卫马司,“原为后周所设,后并入骁捷。宋太宗时又另立新的骁武”[5]20。《宋史·兵志一》载:“本河北诸州忠烈、威边、骑射等兵。淳化四年,拣阅其材,与云骑、武骑等立,得自置马,分左右厢。指挥二十。北京七,真定三,定六,相、怀、洺、邢各一。”[4]4591至熙宁五年(1072),该禁军分驻定州,由6指挥并为4指挥[4]4616。

题名中共出现7个骁武指挥(梁文错统为“骁武指挥10、定州乾粮骁武指挥1”[3]),其中6个多次出现。

(1)“定州就粮骁武左第一指挥”,题名1处,见于二层三号石刻[1]17。另有4处题名为“骁武左第一指挥”,分别见于三层二号[1]35、四层一号[1]38、四层四号(2处)石刻[1]42,43。四层一号的题名中有11人姓名与二层三号相同,四层四号的题名[1]42亦有12人与二层三号相同,故这5处题名应为同一指挥。另有1处题名为“骁武第一杨辛”,见于四层三号[1]101,应是省略了“左”和“指挥”,即为骁武左第一指挥。

王文将四层四号石刻(文中称“碑二十九”)题名“骁武左第一指挥”中的“左”字错释为“右”(图一)[2]164。此字可参见秦公、刘大新的《碑别字新编》[6]。

(2)“定州就粮骁武左厢第二指挥”,题名1处,见于二层二号[1]22(王文将该题名中“就粮”二字错释为“乾粮”[2]153,见图二);“骁武左第二指挥”,题名1处,见于四层一号[1]38。这2处题名中共有28人相同,所以为同一指挥。

(3)“定州就粮骁武左第三指挥”,题名1处,见于二层三号[1]16;“骁武第三指挥”,题名1处,见于二层二号[1]22。这2处题名中没有相同的人,概因后者题名仅2人,重复几率小。

(4)“定州就粮骁武左第四指挥”,题名1处,见于二层三号[1]16;“骁武第四指挥”,题名1处,见于二层二号[1]22。

(5)“骁武左第五指挥”和“骁武第五指挥”,题名各1处,分别见于四层七号[1]120和二层二号[1]22。

(6)“骁武左第六指挥”,题名4处,分别见于三层二号(2处)[1]34、二层七号(2处,图见封二)[1]46,48;“骁武第六指挥”1处,见于二层三号[1]16;“骁武第六”2处,分别见于二层七号[1]48、四层二号[1]108。二层三号题名中有14人与三层二号题名相同,所以这7处题名应为同一指挥。

另外,二层三号石刻中还出现1处“定州就粮骁武右厢第五指挥”[1]16题名,笔者认为此处的“右”应是“左”之讹。理由如下:一是题名中出现的定州就粮骁武指挥题名共22处,仅此1处隶右厢;二是题名中有明确隶左厢的“骁武左第五指挥”(四层七号)[1]120。

综上,明确为“定州就粮骁武”的有“左第一指挥”至“左第五指挥”。“骁武左第六指挥”虽未称就粮,但题名中多次出现家属,且女性家属还专门组成女邑(见于二层七号[1]46和四层二号[1]108),根据北宋军制,禁军移屯的三种形式(就粮、驻泊、屯驻)中,仅就粮军可以携带家属(下文有具体说明),因此可证其也是定州就粮禁军。这样,题名中出现的骁武左第一至第六指挥即为上引《宋史·兵志》中所载驻定州的骁武6指挥。

宋太宗年间至仁宗年间,骁武军一直驻守定州的佐证资料还有:

定州净众院塔基出土的至道元年(995)舍利石塔和大石函上有骁武第三、第四、第五、第六指挥题名[7];《八琼室金石补正续编》收录的康定二年(1041)定州《静志寺僧希素等造心经幢记》(以下简称《心经幢记》)中也有“骁武第二舟峦……骁武左第一田菌广”[8]的题名。

2.武卫步军,隶侍卫步司,太宗时期增设。《宋史·兵志二》记:“武卫七十一。南京、真定、定、淄各四,北京、澶、相、邢、怀、赵、棣、洺、德、祁、通利、乾、广济各一,青五,郓、徐、兖、曹、濮、沂、济、单、莱、潍、登、淮阳、瀛、博各二,齐、密、沧各三。”[4]4619题名中出现武卫4指挥:

(1)“定州武卫第一指挥”,题名1处,见于四层五号[1]97。另有“武卫第一指挥”题名4处,分别见于二层二号(3处)[1]22,23和四层三号[1]101。

(2)“定州就粮武卫第二指挥”,题名1处,见于二层二号[1]23。

(3)“武卫第三指挥”,题名2处,分别见于二层二号[1]23和四层一号[1]39。

(4)“武卫第四指挥”,题名3处,分别见于二层二号(2处)[1]22,23和三层四号[1]31。

另有“武卫第指挥”题名1处,见于二层二号[1]23(图三),应是漏刻了编号,从题名中的指挥编号来看,应为一至四中的一个。王文将此处题名错释为“武卫第五指挥”[2]151,154。

二层二号石刻上同时出现武卫4指挥题名,关于该石刻的时间,王文判定为庆历前[2]155,经过综合分析,笔者判定为真宗时期。理由如下:二层二号、三号石刻题名字体风格一致,应为同一人所书,且同在二层,镌刻时间应相近。题名中的军人同属分驻定州禁军指挥。二层三号石刻行1有“开元寺上生院演法大师门人修塔功德主僧道稠,今召集到檀那信士等去第二级内结千人之邑,谨具开坐列名于后”[1]16的内容,可知该石刻为修第二层时的功德石刻,即开元寺塔修建初期,所以判定二层二号、三号石刻的时代为真宗时期。

《宋史·兵志一》中记载的武卫“庆历中,河北增置为指挥六十七”[4]4594,并没有驻定州的记载,《兵志二》中則增加了驻定州的4个指挥,记为“武卫七十一”[4]4619,似乎表明熙宁之后武卫才增驻定州,但二层二号石刻显示真宗时期武卫4指挥已驻扎定州,且武卫第二指挥明确为定州就粮武卫,由此可补证史书之谬。

3.忠猛骑军,隶侍卫马司,“咸平一年(998)置。指挥一。定州”[4]4590。忠猛指挥题名出现3处:

(1)“定州就粮忠猛指挥”,见于二层二号[1]22。

(2)“忠猛指挥”,见于二层二号[1]22。

(3)“在城忠猛指挥”,见于四层一号[1]38。

“定州就粮忠猛指挥”题名中有12人与“在城忠猛指挥”题名相同,所以这3处题名为同一指挥(梁文错统为“忠猛指挥1、定州乾粮忠猛指挥1”[3]),与文献记载“指挥一”相契合。该禁军番号于熙宁五年(1072)撤销[4]4615。

4.云翼骑军,隶侍卫马司,真宗时设置。据《宋史·兵志一》,云翼,“旧指挥三十三,景祐以后,增置二十三,分左右厢,总五十六。真定、雄、瀛、深、赵、永宁各三,定、冀各六,保五,沧、北平、永静、顺安、保定各二,莫、邢、霸各一,广信、安肃各四”[4]4592。熙宁五年(1072),驻定州6指挥并为4指挥[4]4616。

题名中共出现了10个云翼指挥(梁文错统为15指挥[3]),其中驻定州有5指挥,分别为:

(1)“云翼左第二指挥”,题名2处,分别见于二层二号[1]23和四层七号[1]120。

(2)“云翼左第三指挥”,题名3处,分别见于二层二号(2处)[1]23、二层三号[1]17;“第三指挥”题名1处,见于三层二号[1]35。

(3)“云翼左第四指挥”,题名3处,分别见于二层三号[1]18、三层二号(2处)[1]35;“云翼第四指挥”题名4处,分别见于二层三号[1]17、三层三号[1]26、三层四号[1]30、二层七号[1]46。二层三号[1]18与三层四号[1]30题名中有25人相同,所以7处为同一指挥。

(4)“云翼左第五指挥”,题名4处,分别见于二层一号[1]54、二层三号[1]17、三层三号[1]26、三层二号[1]34;“云翼第五指挥”题名2处,均见于二层二号[1]22,23。二层三号与二层二号[1]23题名中有35人相同,所以6处为同一指挥。

(5)“云翼左第六指挥”,题名5处,分别见于二层三号[1]17、三层三号[1]26、三层四号[1]30、四层一号[1]39、二层七号[1]46;“云翼左第六”题名1处(王文将“左”字错释为“右”[2]162),应是省刻“指挥”二字,见于三层四号[1]31;“云翼第六指挥”题名1处,见于二层二号[1]22;“云翼第六”题名1处,见于四层三号[1]101。

需要指出的是,三层二号石刻为上世纪90年代清理塔东北角塌落物时发现,修复塔体时砌到现位置,笔者考证认为其原应镶嵌在四层。该石刻上同时出现云翼左第三、左第四、左第五指挥题名。所以,云翼左第二、左第三指挥出现在二、四层,左第四、左第五、左第六指挥出现在二、三、四层,说明修建这些塔层时这些指挥均驻在定州。上引《宋史·兵志一》所载云翼6指挥驻定是景祐(1034-1038)以后的事情,而军人题名石刻时间为景祐之前,从这些题名可知,当时至少有5个云翼指挥驻军定州。

另外,有关云翼驻定州的资料还有:

(1)开元寺塔三层上踏道拱券处有书于天圣十年(1032)[1]172的墨书题记,其中提及云翼第三、第四指挥。

(2)前引康定二年(1041)《心经幢记》记载的捐助人有云翼第一指挥的部分军人[8]。

(3)收录于民国二十三年(1934)《定县志》卷十九“金石篇(中)”的《埿城碑记》[9]碑文有“云翼左第五指挥熙宁元年(1068)九月”题名。此碑民国年间尚存定县古物保存所。

(4)元祐八年(1093)十月,时任定州知州苏轼在给哲宗的奏状中列举了云翼指挥使孙贵的不法行为——“已体量得云翼指挥使孙贵,到营四个月,前后敛掠一十一度,计入已赃九十八贯八百文”[10]。

以上说明天圣十年、康定二年、熙宁元年和元祐八年时云翼均驻军定州。

5.振武步军,隶侍卫步司,据王曾瑜先生考证,设置于真宗时期[5]26。题名中有2指挥:

(1)“振武第二指挥”,题名3处,见于二层二号(2处)[1]22和四层一号[1]38。

(2)“振武左第六指挥”,题名1处,见于四层三号[1]101。

另二层五号有题名“振武指挥”[1]12,不详为第几指挥。

据《宋史·兵志一》,振武,“旧指挥四十,庆历后,河北增置为指挥四十二,陕西增置为指挥三十九,总八十一。……真定、定、瀛、保……各二”[4]4598,可知慶历后驻定州振武有2指挥,而题名石刻为庆历之前,当时已有2指挥驻定州,可见庆历前后振武驻定指挥编制没有变化。

上引文献中未见振武分左右厢的记载,王曾瑜先生也认为振武军不分左右厢[5]34,故四层三号题名“振武左第六指挥”中的“左”是衍字还是《宋史·兵志》关于振武的记载有阙,有待新资料的发现和进一步的探讨。

6.散员骑军,隶侍卫马司,“咸平五年(1002)置。指挥一。定州”[4]4590。依此,散员是专门为定州设置的军队。题名共有5处,均为“散员指挥”,出现在塔的二、三、四层,分别见于二层四号[1]8、二层二号(2处)[1]22、三层四号[1]30和原应位于四层的三层二号[1]34。

另前引《心经幢记》题名中有“散员十将”[8],应为散员指挥中的十将,说明从建塔初期即真宗时期一直到仁宗时期,散员指挥均在定州。该禁军番号于熙宁五年(1072)与忠猛同被撤销[4]4615。

(二)相关探讨

1.王曾瑜先生曾统计了宋仁宗庆历年间分驻定州的禁军,共25指挥[5]54—55:马司包括忠猛1、散员1、骁武6、云翼6、厅子1、无敌2、威边1,计18指挥;步司包括振武2、招收4(包括驻军城砦2指挥)、宣毅1,计7指挥。与开元寺塔石刻中出现的分驻定州的禁军各指挥数相比,王先生的统计中多出了10个指挥,分别是云翼1指挥、宣毅1指挥、厅子1指挥、无敌2指挥、威边1指挥、招收4指挥。查阅相关资料可知,宣毅为仁宗庆历年间增设的禁军指挥[4]4600,晚于开元寺塔军人题名石刻,故石刻中未见其题名;厅子[4]4592、无敌[4]4593、威边[4]4593、招收[4]4598于庆历年间才升为禁军,石刻中出现时仍为厢军,故本文将其放在探讨系列之二——厢军指挥中介绍(待刊)。而据塔中题名和上文分析,武卫4指挥真宗时期已驻定州,但因《宋史》记载有误,王先生统计中漏掉了。

2.按照《宋史·兵志》记载,分驻各地的禁军指挥在仁宗景祐、庆历年间有所增置,但增置之前各指挥分驻各地情况未有详细记述。如《兵志一》中记:云翼“旧指挥三十三,景祐以后,增置二十三,分左右厢,总五十六”,其中驻定州的6个指挥[4]4592,是旧有还是之后增置不详;振武则在“庆历后,河北增置为指挥四十二”,驻定州为2指挥[4]4598。由前述分析,在开元寺塔石刻军人题名中出现了云翼5指挥、振武2指挥,说明这些禁军指挥在真宗时期即已驻定州,且振武指挥数与庆历后一致,而云翼则比史载少了1指挥。因此,开元寺塔石刻军人题名可补文献记载的空白。

3.题名中所见分驻定州禁军指挥主要是就粮军。为了防范军权威胁皇权,北宋军队实行“更戍法”,就粮是禁军移屯的三种形式之一——“本京师兵,而便廪食于外,故听其家往”[11]。“就粮”属经济性移屯,即到粮食多的地方取得给养,可以携带家属,因此相关题名中多有家属并存。另两种移屯形式为“驻泊”和“屯驻”,是军事性和政治性的移屯,不可以携带家属。从题名来看,骁武、武卫、忠猛均自称“就粮”,亦有相关文献可证云翼、振武亦为就粮军,只有散员未明确:

《宋史·兵志一》:“咸平三年(1000),诏定州等处本城厅子、无敌、忠锐、定塞指挥,已并升充禁军马军云翼指挥,依逐州军就粮,令侍卫马军司管辖。”[4]4572

《宋史·兵志一》:“康定初,赵元昊反,……京师所遣戍者,虽称魁头,大率不能辛苦,而摧锋陷阵非其所长。又北兵戍及川陕、荆湘、岭峤间,多不便习水土,故议者欲益募土兵为就粮。于是增置陕西蕃落、保捷、定功,河北云翼、有马劲勇,陕西、河北振武……。”[4]4574另,包拯曾因河北路“冀、博、深三州粮食最为阙少”,故上奏仁宗请“那移军马”往外地“就食粮草”,其中“博州那移振武两指挥,人员兵士共九百四人,往澶州”[12]。由此知振武亦为就粮禁军。

据姜锡东先生研究,“就粮军是驻在外地的中央禁军之一。但是后来相当一部分就粮军性质发生了变化,从中央禁军变成一种常驻州郡的地方禁军,不再抽回京师开封”,“宋仁宗时,在地方州郡设置的就粮军,甚至常住一地,很少移屯”[13]。多个指挥的题名出现在三个相邻的塔层,如云翼左第四、左第五、左第六指挥在二、三、四层均有题名,说明修建这三个塔层期间,这三个指挥一直驻扎在定州。可见有部分就粮指挥在真宗时期已出现常驻一地的情况。这一情况为研究北宋军制尤其是就粮军的发展演变提供了重要参考。

二、非驻定州禁军指挥

题名中所见禁军指挥除上述驻定州指挥外,尚有21指挥:骁武1、云翼5、龙骑5、神锐2、神威1、神虎2、步武1、雄威1、神卫2、床子弩1。

1.骁武四层五号石刻有“镇州饶武右第二指挥”题名1处[1]97。文献中未见“饶武”番号,故应为“骁武”之讹。前引《宋史·兵志一》载骁武驻真定有3指挥[4] 4591,此为其一。镇州,即真定府,属河北路,在定州南,紧邻定州,府治在今河北省石家庄市正定县。

2.云翼前文已提及题名中共出现了10个云翼指挥,除了驻定州的5指挥,另有云翼指挥5个。

(1)“云翼第八指挥”,题名2处,均见于四层四号[1]42。包拯《请移冀博深三州兵马》中冀州往外地“就食粮草”的指挥当中有“八指挥系真定府所管”,其中包括云翼5指挥,分别为第八、第十一、第十三、第十四、第二十一指挥[12]。此处的“真定府”指“真定府路安抚使司”,庆历八年(1048)初置,统真定府和磁、相、邢、赵、洺六州[4]2126。据前引《宋史·兵志一》,云翼驻真定府路计有7指挥,其中真定府、赵州各三,邢州一[4]4592,“云翼第八指挥”应为其中之一。

(2)“北平寨云翼第十六指挥”(石刻中将“寨”字误刻为“塞”),题名1处,见于四层七号[1]121。宋代的“寨”是军事行政区划,具有军事要塞性质,属于县级政区,所辖面积一般小于县,设知寨或寨主,二层四号石刻有“北平寨主張德钧”[1]8题名。北平寨隶属定州,治所在今河北省保定市顺平县北,因其北临契丹,军事位置显要,宋仁宗庆历二年(1042)以北平寨建北平军,庆历四年(1044)复隶定州(十一层一号石刻有“左侍禁北平军兵马监押赵威记”题名[1]132)。此指挥即为前引《宋史·兵志一》[4]4592所载云翼驻“北平”指挥。

(3)“云翼左第九指挥”,题名2处,分别见于四层四号[1]42和四层六号[1]104。2处题名均与“保州千人邑”题名并列。四层三号刻石首句为“定州开元寺演法大师门人行者于保州乣化千人邑同修圣塔”[1]100,表明了此邑的召集情况,其时间应在真宗年间,故推测真宗时该指挥驻军在保州。另《宋朝事实》一书中记载了仁宗庆历四年保州云翼军因“别给钱粮”被罢而叛乱之事,反叛人员中即有“军士云翼左第九指挥一十一人”[14],可见庆历年间云翼左第九指挥仍驻军保州。由此可知该指挥为分驻保州的云翼指挥。

(4)“云翼第十指挥”,题名1处,见于四层四号[1]42。

(5)“云翼右第二十二指挥”,题名1处,见于四层六号[1]105。

“云翼第十指挥”和“云翼右第二十二指挥”分别与“云翼左第九指挥”题名并列,同样因所在石刻上有“保州千人邑”题名,推测当时均可能驻军在保州,但因无其他文献资料佐证,尚不能明确判定其是否保州分驻军。但因云翼指挥均驻扎在河北路各州军[4]4592,所以此2指挥亦为河北路驻军。

3.龙骑步军,隶殿前司,太祖时期设置,“咸平以后,又以本军及龙猛退兵增之。旧指挥八,康定中,取配隶充军者增置为指挥二十,分三军。京师四,尉氏、雍丘、咸平、郑各二,南京、陈、蔡、河阳、颍、单、四波各一”[4]4589。题名中见有5指挥(梁文中错统为2指挥[3])。

(1)“咸平县龙骑第一指挥”,题名1处,见于三层二号[1]34;“龙骑第一指挥”,题名2处,分别在三层九号[1]65和四层三号[1]101。据文献,龙骑并无左右厢的编制,所以这3处题名为同一指挥。王文认为“龙骑第一指挥,没有具体说明是来自何处的禁军指挥”[2]164,应是未见三层二号石刻“咸平县龙骑第一指挥”题名之故。

(2)“驻泊颍州龙骑第二指挥”,题名1处,见于七层一号[1]125。

(3)“陈州龙骑第三”,题名1处,应为“第三指挥”,见于三层九号[1]65。

(4)“河阳军龙骑第五指挥”,题名1处,见于三层四号[1]31。另有“龙骑第五指挥”题名1处,见于四层一号[1]39。这两处题名中有2人相同,为“郑罕”和“八姐”,所以为同一指挥。

(5)“应天府驻泊龙骑第六指挥”,题名1处,见于三层四号[1]30。另有“应天府龙骑指挥”(见于二层七号[1]46)和“定州屯驻殿前司南京龙骑第六指挥”(见于七层一号[1]125)题名各1处,其中分别有4人和10人与“应天府驻泊龙骑第六指挥”题名中相同,所以这3处题名应为同一指挥。南京即应天府,大中祥符七年(1014)正月“丙辰,升应天府为南京”[15]1864。

以上题名中,“驻泊颍州龙骑第二指挥”和“定州屯驻殿前司南京龙骑第六指挥”同出自七层一号石刻,可知同一禁军番号的不同指挥既可以有驻泊军,也可以有屯驻军。屯驻禁军和驻泊禁军均不带家属,其区别主要在于隶属关系不同,王曾瑜在其《北宋军制初探》中引用南宋章如愚《山堂先生群书考索》后集卷四○的记载,称“其出戍边或诸州更戍者,曰屯驻;非戍诸州而隶总管者,曰驻泊”[5]69。三层四号石刻中的“应天府驻泊龙骑第六指挥”[1]30和七层一号石刻中的“定州屯驻殿前司南京龙骑第六指挥”[1]125题名,说明在不同的时间段,同一指挥的隶属关系可以变更:三层四号石刻题名时,应天府龙骑第六指挥是驻泊军,隶总管;七层一号石刻题名时,应天府已升为南京(当在1014年之后),此时的龙骑第六指挥已改为屯驻军,隶定州。

题名中的咸平县属开封府,在定州南,治今河南省开封市通许县;颍州、陈州、河阳军,均属京西路,分别在定州东南和西南方向,颍州治今安徽省阜阳市,陈州治今河南省周口市淮阳区,河阳军治今河南省焦作市孟州市;应天府(南京)属京东路,在定州东南方向,治今河南省商丘市。

4.神锐步军,隶侍卫步司,真宗时期设置,“指挥二十六。太原六,潞、晋各三,泽、汾、隰、平定各二,代、绛、忻、辽、邢、威胜各一”[4]4597。题名中见有2指挥:

(1)“驻泊代州神锐第二指挥”,题名1处,见于四层三号[1]100。

(2)“驻泊汾州神锐第三指挥”,题名1处,见于七层一号[1]124。

代州、汾州,均属河东路,分别在定州西北和西南方向,治今山西省忻州市代县和吕梁市汾阳市。

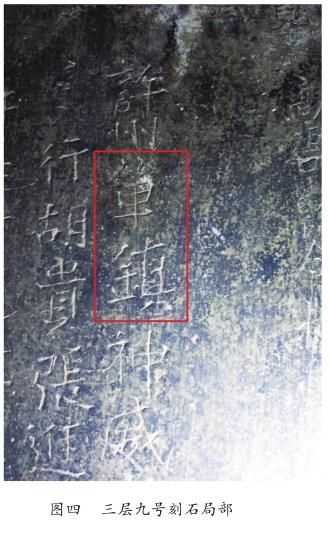

5.神威步军,隶侍卫步司,“咸平三年,选京师诸司库务兵立。上下指挥十三。陈留三,许、巩各二”[4]4597。题名中见有1指挥,为“许州单镇神威上第八指挥”,题名1处,见于三层九号[1]64(图四,王文将“单镇”错释为“军镇”[2]165)。

《宋史·兵志》关于军队部署一般按路、府、州、县、军记载,至于更具体的分布地则基本没有说明,从此处题名可知,该指挥驻扎在许州单镇。

单镇,应为单镇马监,为景德二年(1005)北宋官府在京城之外设置的牧马监之一。《宋史·兵志十二》记:“景德二年,改诸州牧龙坊悉为监,赐名,铸印以给之。在外之监十有四:大名曰大名,洺州曰广平,……许州曰单镇。”[4]4928单镇马监于天圣五年(1027)被废,明道元年(1032)复置[4]4930,景祐四年(1037)移入许州长葛县,以长葛县令、都监共同管理[4]4931,至哲宗绍圣四年(1097)最终告废[15]11572。从单镇马监行政驻地于景祐四年移入长葛县管辖来推测,单镇马监在设置之初应在长葛县附近。

许州,属京西路,在定州南,治今河南省许昌市。长葛县,今许昌市长葛市。

6.神虎步军,隶侍卫步司,“咸平五年,选陕西州兵马立。……指挥二十六。永兴六,凤翔、河中、忻、晋、威胜各二”[4]4597。题名中见有2指挥:

(1)“忻州神虎第七”,题名1处,“第七”即“第七指挥”,见于三层九号[1]64。

(2)“忻州神虎第八指挥”,题名1处,见于七层一号[1]124。

忻州,属河东路,在定州西,治今山西省忻州市。

7.步武步军,隶侍卫步司,太宗时期设置,“本乡军选充神勇、宣武,雍熙三年,拣其次等者立。庆历中,增指挥六。陈”[4]4594。题名中见有1指挥,为“陈州步武第三都指挥”,题名1处,见于三层九号[1]65。“都”应为衍字。

8.雄威步军,隶殿前司,太祖时期设置,“雍熙四年(987),选神勇兵退入第二等立为神威,后改今名。指挥十。考城、襄邑、陈留各一,南京四,陈二”[4]4589。题名中见有1指挥,为“南京雄威第三指挥”,题名2处,分别见于三层二号[1]35和二层七号[1]48。

9.神卫步军,隶侍卫步司,原为后周时虎捷步军,宋太宗时改名神卫。题名中见有2指挥(梁文错统为1指挥):

(1)“神卫左第一军第一指挥”,题名1处,见于三层三号[1]26。

(2)“神卫右第一军第二指挥”,题名1处,见于四层七号[1]120。

另在二层四号[1]9有并列题名3处:“神卫右厢都指挥使”“神卫左第二军都指挥使”“神卫右第二军都指挥使”,为厢和军的题名。

据《宋史·兵志一》,神卫应驻师京城[4]4594,即开封。四层七号石刻题名中有“右第一军第二指挥第四都”,可与开封市博物馆宋代历史展厅陈列的“神卫右第一军第二指挥第四都朱记”铜印相对应。据介绍,该印为1975年开封县西姜寨一村民交献,是神卫驻师京城开封的实物证明。

10.床子弩“東京床子弩第一指挥”,题名1处,见于三层九号[1]64。床子弩为宋代杀伤力很强的重武器,依靠几张弓的合力发射一箭,善远程射击。因其为重武器,不易搬动,行军缓慢,所以该指挥应是步军。景德元年(1004)11月,宋辽签定澶渊之盟前,辽大将萧挞览攻至澶州城下时,北宋威虎军头张环“守床子弩,弩潜发,挞览中额陨,……是夜,挞览死”[15]1286。《宋史·兵志》以及其他文献中并未见“床子弩指挥”的记载,但有“雄武并雄武弩手、床子弩雄武、拣中雄武、飞山雄武、拣中归明雄武,总指挥三十四。京师十三……”[4]4595等内容,题名中称“东京床子弩第一指挥”,或许就是驻东京的床子弩雄武指挥。

除了上述10支禁军,石刻中还出现了两次有关“虎翼”的题名,均没有指挥编号,仅为个人名字:三层一号石刻中的“招收第二指挥一人殿前司虎翼权管招收第二指挥使郑璘”[1]68和二层五号石刻中的“虎翼都虞候张谦”[1]12。

虎翼,步军,殿前司和侍卫步司均有,太宗时期设置,题名中所见殿前司虎翼,“雍熙四年,改分左右四军。……旧指挥六十二,景德中增六。京师”[4]4588。

据题名,郑璘为殿前司虎翼权管招收第二指挥使。招收,原为厢军,“庆历初,升禁军”[4]4598,题名时应属厢军。厢军是地方军兼杂役军,在很多情况下不参加作战,但在边防重地必要时也要上战场。该厢军招收指挥之所以由禁军殿前司虎翼军军校管理,有可能是在进行军事训练,以备作战之需。

另1处题名中,张谦为虎翼都虞候。都虞候,军职名,在厢、军中均有设置,厢中称厢都虞候,军中称军都虞候。此处的都虞候为“军都虞候”,即禁军编制中军一级的副长官,长官称“军都指挥使”。

另外,在定州净众院塔基地宫墙壁上有至道元年(995)墨书题记:“□□殿前司虎翼右第一军第九指挥曹司王永”(图五),可知虎翼早在至道元年即有驻军在定州。

经过以上梳理,非驻定禁军共计21指挥:其中河北路禁军共6指挥,均为骑兵,包括骁武1指挥、云翼5指挥;分驻其它路的15指挥,均为步兵,包括开封府4指挥、京西路5指挥、京东路2指挥、河东路4指挥。分驻其它路的15指挥中,明确为屯驻、驻泊的更戍禁军仅有4指挥(驻泊代州神锐第二指挥、驻泊汾州神锐第三指挥、驻泊颖州龙骑第二指挥、应天府驻泊龙骑第六指挥即定州屯驻殿前司南京龙骑第六指挥),其能参与捐助,是因更戍至定州或附近地区;而另外11指挥驻地均距定州遥远,在当时交通不便的情况下,其题名能出现在定州,推测亦是更戍至定州或附近地区,从而参与了修塔捐助活动。

北宋前期,尤其是真宗年间,定州是整个河北路抵御契丹军南下的前线指挥中心,是定州、镇州、高阳关三路都部署的驻地,军事战略地位非常重要,“为国门户”[4]9596,所以有多支禁军驻扎、屯集在定州。

北宋军制中的“更戍法”从宋初一直推行至神宗时期,到神宗熙宁年间,针对更戍法造成的“将不知兵、兵不识将”的积弊,开始推行“将兵法”,更戍法逐渐退出历史舞台。定州开元寺塔石刻恰是更戍法施行之时所留,军人题名中关于就粮、屯驻、驻泊的记载较多,尤其是各禁军指挥题名中大部分附有驻地信息,从而为河北路与各路之间更戍情况及相关军制的研究提供了第一手资料。

————————

[1]定州市开元寺塔文物保护管理所.定州开元寺塔石刻题记[M].北京:文物出版社,2019.

[2]王晓薇.定州开元寺塔碑刻题名中的禁军、厢军、乡兵指挥考[C]//姜锡东.宋史研究论丛:第十九辑.保定:河北大学出版社,2016:146—172.

[3]梁松涛,陈丽娜.北宋定州军人的佛事活动:以开元寺塔内石刻文献为中心的探讨[J].文物春秋,2013(6).

[4]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[5]王曾瑜.宋朝军制初探:增订本[M].北京:中华书局,2011.

[6]秦公,刘大新.碑别字新编:修订本[M].北京:文物出版社,2016:20.

[7]黎毓馨.心放俗外:定州静志、净众佛塔地宫文物[M].北京:中国书店,2014.

[8]陆继辉.八琼室金石补正续编:卷41[M]//续修四库全书:第900册.上海:上海古籍出版社,2002:306—307.

[9]贾恩绂,等.定县志:卷19:金石篇中[M].刻本.1934.

[10]蘇轼.乞降度牒修定州禁军营房状[G]//苏轼.苏东坡全集:4.北京:北京燕山出版社,2009:2162.

[11]马端临.文献通考:卷152[M].北京:中华书局,1986.

[12]包拯.请移冀博深三州兵马[G]//张田.包拯集:卷八.北京:中华书局,1963:111—112.

[13]姜锡东.宋代就粮军简析[J].文史哲,1985(2).

[14]李攸.宋朝事实:卷16[M].上海:商务印书馆,1935.

[15]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1992.

〔责任编辑:成彩虹〕