论现阶段国际铁路运单融资功能的实现

韩立新 何赛

[摘要]铁路运单不是物权凭证,无法用于信用证结汇和融资,严重阻碍了以中欧班列为代表的国际铁路货物运输的发展。目前实践中的铁路运单物权凭证化创新方法,尚存意思自治无法创设物权凭证效力、国际多式联运单证物权凭证效力存疑的问题。为解决国际铁路运单融资问题,宜采取非物权凭证化的方法。在法理上,铁路运单作为不可转让单证与物权凭证效力不具有体系关联、物权凭证功能与担保功能不具备唯一的因果关系;在实践上,应构建以银行为名义发/收货人的综合创新模式,即以银行为名义发/收货人为基础保障控货权,通过动产质押担保、禁止处分条款或控制条款的纯合同约束等多种法律手段所构建的融资模式。

[关键词]铁路运单;融资功能;物权凭证;不可转让单证

[中图分类号]D923[文献标志码]A[文章编号]16724917(2021)03010709

中欧班列是“一带一路”倡议下的战略举措,是海路运输的备份,是中国战略安全的保障。中欧班列可以直接避开美国海权霸主锋芒,在陆路上壮大我们的对外贸易。一旦海路被切断(如“长赐”轮搁浅堵住苏伊士运河造成严重影响),中欧班列将成为我国物资运送的保障。但是伴随着新冠疫情的缓解,政府补贴的下降,中欧班列的红利期即将过去并逐步回归常态化,铁路运输方式的弱点也将再次暴露出来。面对海运和空运的强有力竞争,破局之道在于激发国际铁路贸易的活力。但由于国际铁路运单不具有物权凭证的属性,无法用于信用证结汇和融资,因而严重阻碍了中欧班列未来的市场化发展。

具体而言,铁路运单正本不能流转,因此既无法用于控制及处分货物,也不能转让及质押。银行出于风险管控的考虑,不愿将铁路运单作为信用证下的议付单证,因此买卖双方无法借由铁路运单完成融资结汇。结果是,买方需要提前支付货款,面临巨大的资金压力,卖方也无法及时收回货款。此外,铁路运单也无法实现在途货物的买卖,进而影响了货物的流转和交易效率。

为此,国内相关行业专家提出了赋予国际铁路运单以物权凭证功能的不同方法,但这些方法均存在不足之处。本文另辟蹊径,旨在提出一种非物权凭证化的方法来解决铁路运单的融资问题,以促进中欧班列未来的高质量发展。

一、当前国际铁路运输单证物权化创新模式

目前针对铁路运单物权化的基本模式为“双轨制”:在铁路运单之外,使用具有物权凭证性质的运输单证。如果以物权凭证的效力来源为标准,可以划分为“创设型”与“委任型”。

“创设型”即铁路运单的物权效力来源于意思自治。通过合同约定的方式,由承运人或货运代理人(以下简称为“货代”)在铁路运单之外签发“提单”,将其作为唯一提货凭证并由承运人或货代全程控货,托运人凭“提单”向银行办理议付、结汇、押汇等融资结算服务,进口方履行相关义务后从开证行取得“提单”并据此向签发人提货。[1]从荷兰蒂尔堡到中国成都的中欧班列线路采用过此种方式。[2]

“委任型”即以多式联运单证作为物权凭证的效力来源。由多式联运经营人出具货代联合会多式联运提单(以下简称为“货代提单”)作为物权凭证。货代提单中的发货人和收货人是多式联运合同下的实际发货人和收货人。货代提单由铁路运营商根据多式联运经营人与铁路运营商之间的铁路运输合同出具,与铁路运单一起使用。铁路运单中的发货人和收货人是多式联运经营人或其代理人。货代提单下的交货规则要求交出此种提单的一份正本和/或出示收货人身份证明,而使用铁路运单交货仅须出示收货人身份证明。[3]“中国铁路提单第一案”中所使用的单证即为货代提单。重庆孚骐汽车销售有限公司与重庆中外运物流有限公司物权纠纷案,重庆自由贸易试验区人民法院(2019)渝0192民初10868号。

二、铁路运单物权化创新模式的障碍

(一)“创设型”物权凭证效力不能通过意思自治创设

“创设型”的法理基础在于:由于铁路运单在本质上是一种铁路运输格式合同,存在意思自治的空间。因此,铁路提单可以载有赋予铁路提单物权凭证功能的条款。参照海运提单的普遍做法,在铁路提单正面批注: “提取货物时应交出经背书的一份正本提单”。[4]但是,该理论夸大了合同当事方意思自治的范围,简单化了物权凭证的功能,并且在实践中的格式运输合同中不存在所谓的“物权凭证”条款。 如中远海运集装箱运输有限公司的提单条款和条件。参见:http://lines.coscoshipping.com/lines_resource/pdf/coscon_tidan_cn.pdf。

普通法系认为,为了保护善意第三人,当事人不能通過意思自治,只能通过商事惯例或者制定法的授权才能使某一单据获得物权凭证的性质,而且此种商事惯例必须是众所周知的、明确及合理的。如果法院都不能轻易地将物权凭证功能赋予某种单证,当事人更不能仅凭意思自治来赋予。[5]327有学者直接指出:“仅因为在单证上制定了明确的‘凭单交付条款,根本不能得出该单证是物权凭证的结论。”[6]216

大陆法系亦是如此。德国权威观点认为:提单必须以此种方式代表货物,即通过提单本身的转移,不仅能够向第三人转移对抗承运人的提货请求权,而且能转移货物的物权——特别是所有权。[7]305德国法律仅规定内河提单、海运提单、仓单具有物权凭证的功能。德国法中的“交付效力”(Traditionswirkung)即为我国法律语境下的“物权凭证”。《德国商法典》第448条、475g条、第524条分别规定了内河提单、仓单、提单的交付效力。因此,根据物权法定原则不允许合同当事人擅自对物权的种类和内容,基于自由意志进行创设。

中国政府在向联合国提交的建议中明确指出:“这种合同约定的‘提单所具有的‘物权凭证属性的效力范围只能及于合同主体,不仅相关方的权利义务处于不稳定的状态,而且‘提单的流通性及融资担保功能也受到很大限制。同时,有关签发人资格、签发条件、签发对象、签发格式、签发效力等问题也无法通过合同得以解决。因此,亟须在法律规则层面提供相应的制度保障。”[1]由此可见,以合同效力作成的物权凭证功能在我国的法律效力同样值得商榷。

《中华人民共和国海商法》(以下简称《海商法》)对提单的物权凭证效力并未作出明确规定。但很早就有学者指出,国际货物买卖下货物所有权的转移依据合同约定和当事人的意思表示而确定,转让提单不能得出一定转让所有权的结论。[8]根据最高人民法院指导性案例,提单具有所有权凭证功能。 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行与广东蓝粤能源发展有限公司、惠来粤东电力燃料有限公司等信用证开证纠纷申请再审民事判决书(2015)民提字第126号。但并不能据此认为只要某种单证是承运人交付货物的唯一凭证,那么该种单证即为物权凭证。原因有二:首先,最高院对提单的论證仅及于所有权,而非外延更广的物权。物权凭证所发挥的全部功能是否能为所有权凭证囊括,并不确定。其次,提单作为提货凭证是法定而非意定的。那么对于铁路运单的物权化构造而言,铁路运单作为提货凭证也应当是法定而非意定的,否则此种类比推理无效。

此外,“创设型”主张对《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)第223条中的提单作扩大解释。[4]这样铁路提单即可作为权利质权的客体。《物权法》第223条规定:“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质: (一)汇票、支票、本票;(二)债券、存款单;(三)仓单、提单;(四)可以转让的基金份额、股权;(五)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(六)应收账款;(七)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。”但此种做法缺乏法理依据。将《物权法》的提单作扩大解释,意味着国家立法间接承认私主体间能创设影响第三人的物权凭证。此举会使《物权法》第223条形同虚设。因为既然私主体可以通过意思自治使铁路运单获得物权凭证的功能,那么基于同样的操作也可使其他一系列不具有物权凭证功能的运输单证获得物权凭证的功能。既然获得意定物权凭证效力的铁路运单可以进行权利质押,那么其他运输单证当然也可以进行权利质押,因为没有任何道理只将提单扩大解释为铁路提单。

如果物权凭证属于合同自由的范畴,就意味着合同当事人既可以合意创设物权凭证功能,也可以合意排除,此时就出现一个非常荒谬的结果——所有非物权凭证单证均会丧失意义。因为合同当事人可以直接合意排除这类单证的物权凭证功能,那么理论上调整航空运单、铁路运单和公路运单等一系列非物权凭证的国际公约则会被全部架空。

(二)“委任型”国际多式联运单证的物权凭证效力存疑

国际货物多式联运单证是否具有物权凭证效力,是一个有争议的问题。虽然联合国于1980年制定的《国际货物多式联运公约》并未生效,但还是在一定程度上起到了示范法的作用。[9]但世界主要国家对多式联运单证的物权凭证效力有不同态度。例如,英国至今未承认多式联运单证具有物权凭证的效力;[10]209但德国却将多式联运单证视为内河提单,因此具有交付效力。[11]由此可见,多式联运单证的物权凭证效力在国际上并未达成一致。

就法理而言,多式联运单证具有物权凭证的观点也有难以逾越的困难。在不包含海上运输的多式联运中,单独的运输单证都不是物权凭证,为什么合起来就具有物权凭证的功能呢?《蒙特利尔公约》《国际公路货物运输合同公约》《国际铁路货物联运协定》(下文简称“《国际货协》”)《国际铁路货物运输公约》(下文简称“《国际货约》”)中的运输单证皆非物权凭证。联合国国际贸易委员会秘书处认为,如果运输合同不包括海运部分,尚不清楚有多少法域仅根据合同条款就会承认多式联运单证的可转让性。[3]虽然相比于单一运输方式,多式联运因运输时间较长而具有物权凭证功能的行使空间。但这会产生道德风险:为了恶意规避公约对运输单证转让的限制,而以多式联运之“名”行单一运输之“实”。比如空运合同当事方为了使本不具有物权凭证功能的空运单得以转让,便采取签发多式联运单证的方式控货。但实际上只是象征性或根本没有其他运输方式的存在,便使非物权凭证单证获得了物权凭证的效力,此种违背公约强制性规定的行为不应认为有效。

此外,就货代提单而言,虽然其符合《跟单信用证统一规则》(下文简称“UCP”)并已被全球银行机构在信用证交易中广泛接受,但仍有专家强调了将货代提单与铁路运单结合使用的几个障碍:首先,作为可转让单证,货代提单的物权功能主要基于多式联运合同条款,而不是基于任何国际公约或许多法域的国内法。其次,当货代提单用于海运以外的单一运输方式时,不同法域的银行和法院未必会承认其转让性。第三,在一些主要适用《国际货协》的国家,铁路运单上的收货人和/或发货人必须是铁路运输合同下的实际收货人和/或发货人(在大多数情况下为销售合同下的买方和卖方),并且不允许将多式联运经营人指定为国际货协铁路运单下的收货人和/或发货人。[3]并且,如果没有立法承认,将由“合约性可转让运输单证”证明的运输合同产生的权利和义务转让给第三方,可能会因为合同相对性原则而面临障碍。因此,专家们认为,可转让的多式联运单证应当有国家一级的法律规范,但最好是有国际一级的法律规范。[3]有金融人士指出,银行部门不愿接受以纯合同替代办法取代法律承认的贸易单据,这一点体现在电子提单或其他单证方面——根据国际商会的一项全球调查,只有24%的银行接受这些单证,部分原因是缺乏授权立法。[3]由此可见,由合同创设的具有物权凭证功能的单证,并不能真正得到银行的广泛支持。

在目前的实践中,货代提单实际上并未发挥物权凭证的功能。因为银行并未将其作为担保直接为当事人提供融资服务,取而代之的是借助其他形式的担保给当事人放款。比如在“中国铁路提单第一案”中,银行并非依据重庆中外运物流公司签发的铁路提单,而是依靠重庆物流金融服务公司的担保提供押汇服务。重庆孚骐汽车销售有限公司与重庆中外运物流有限公司物权纠纷案,重庆自由贸易试验区人民法院(2019)渝0192民初10868号。因此,意定的铁路提单的物权凭证功能对银行而言无足轻重,银行仍然更加信任传统的担保方式。

三、解决国际铁路运单融资问题的新路径

(一)新路径的基点——铁路运单的不可转让性

赋予铁路运单以物权凭证功能在理论与实践中均有障碍。原因是将不可转让运输的铁路运单与可转让运输的海运提单相类比造成的。将可转让运输单证所特有的物权凭证功能,被单独提取出并赋予不可转让运输单证的做法,忽视了物权凭证功能与可转让运输单证之间的体系关联。

1.铁路运单的不可转让性分析

铁路运单的不可转让性是由铁路运输方式的特殊性决定的。因为列车必须在铺设好的铁轨上运输,所以铁路运输的范围会受到物理上的限制。由于铁轨的延伸是线性的,因此铁路运输缺乏灵活性。鐵路运输的不灵活反映在铁路运输单证上,即为铁路运单的不可转让性。即便赋予铁路运单以物权凭证功能,由于存在上述限制也不会为铁路贸易增添活力。如果赋予铁路运单以物权凭证的功能,该单证的流转也仅能及于有铁轨铺设的国家;对于铁轨沿线以外的国家,铁路运单的流转能力将会大打折扣,因此其在商业上的意义极为有限。所以在几百年的铁路货物运输贸易发展中未能出现物权凭证的商业惯例。

举例来说,身处美国的买方不可能购买由中欧班列运输的在途货物,因为他在地理或经济上无法提货;即便他购买了铁路运输单证,也无法将单证转售给铁路沿线外的任何买受人。因为这样会徒增单证来回往返的流转时间,不符合商业目的。再比如卖方将从重庆到德国的中欧班列上的货物卖给法国的买方,在货物从班列卸下之后需再通过公路运输运往法国。此种情形已然不属于铁路运输,而属于多式联运范畴。

此外,在国际上各个国家对铁路的地方保护主义色彩严重,并且掺杂着不同的文化和历史因素。铁路涉及国家安全,极其敏感,其又深入国家腹地,是国家经济的“大动脉”。为了防止入侵,造成铁路车辆不能直接通到别的国家,因而导致与铁路有关的技术标准严重不统一,比如各个国家的铁路轨距就有不同的尺寸,铁路的调度、信号、车辆等规格、规定也不一致。结果是需要货物换装或使用可调整轨距转向架车辆。并且铁路管理层次繁多、所属者不统一、管理者利益不同,阻碍了铁路的一体化建设和网络营运,影响了铁路货物周转量的提升和国际经济贸易的发展。[12]政治因素的影响还体现在当前国际铁路货物运输公约的国际格局上。由于受到地缘政治和冷战思维的影响,目前国际铁路运输公约还未统一。现行两大国际铁路运输公约《国际货协》《国际货约》的参与国分别为资本主义国家与原社会主义国家。

铁路货物运输的政治敏感性不利于铁路运单的物权化。因为这会在一定程度上削弱贸易双方在国际铁路货物运输贸易中对控货权的行使。如对中途停运权或变更目的地权利的行使会受到铁路运输途经国更严重的干预。与此相比,海上货物运输则不会遇到这些问题。因为在海上货物运输途中并不会经过主权国家的腹地;而且海洋辽阔无垠,变更航线也不会受到非自然因素的过度干预,从而有利于物权凭证功能的发展与实现。

综上所述,铁路运单的不可转让性是由铁路运输的特殊性造成的。忽视铁路运输的特殊性而径行赋予其物权凭证效力,无论在理论上还是现实中都存在障碍。但也不应否认,铁路运单物权化是大势所趋。正如欧洲经济委员会在“关于统一铁路法中关于可转让运输单据的条款的提案”中提出要让铁路运单成为可转让运输单证。[13]但真正的障碍是形成统一且生效的国际铁路货物运输公约遥遥无期。那么在公约生效之前如何妥善解决国际铁路运输中的融资问题则是必须要面对的问题。

2.实现铁路运单融资的方法——借鉴不可转让单证的融资模式

不可转让单证有碍于银行等金融机构为其提供融资服务。虽然在UCP中规定了跟单信用证下可以接受不可转让运输单证,但在实际操作中,银行不愿为此类单证提供融资服务。比如有学者认为UCP的规定并不解决海运单的担保问题,国际商会和银行只是被迫回应“不可转让海运单增长的商业趋势”。[6]226但这并不意味着不可转让运输单证在实践中没有实现融资的方法。所以,铁路运单作为不可转让运输单证,能够借鉴其他不可转让单证的融资模式来满足自身的融资需求。

这种借鉴的理论基础分别为:物权凭证功能(拟制交付)与不可转让单证之间无体系关联;物权凭证功能(拟制交付)与担保功能之间不具有唯一的因果关系。

首先,物权凭证效力的前提必须是单证可转让。这里所说的物权凭证功能系指拟制交付功能,即对运输单证的交付与对货物的现实交付具有同等效力,而非我国《海商法》第71条第2款中“承运人据以交付货物的保证”功能。因为不可转让单证可能具有交货保证功能,但在任何国家都不具备拟制交付功能。因此从这个意义上说,只有可转让单证才具有物权凭证(拟制交付)功能。根据英国相关法律,物权凭证有两种意义。一种是传统意义上的物权凭证,即能够发挥转移拟制占有功能的单证,这种单证是可转让的;另一种意义仅指法律上要求提取货物的人必须向承运人出示的单证。然而不能因为单证在提货时必须出示,就认为单证具有了转移拟制占有的功能。[5]329根据美国相关法律,物权凭证同样被分为可转让与不可转让物权凭证。前者代表货物本身,后者仅发挥证明货物的功能。[14]589德国相关法律也表明,只有可转让单证才具有交付证券的功能。[15]因此,将隶属于可转让单证的物权凭证效力,强行赋予在性质上为不可转让单证的铁路运单,是不当的。正当的做法是将铁路运单的融资实现问题限制在不可转让单证的框架之下予以解决。

其次,物权凭证效力并非担保功能实现的唯一来源。虽然物权凭证效力能够通过拟制占有的方式,保证将占有物权凭证的人对货物推定为有权占有,从而发挥担保的作用。但在本质上讲,担保的作用是通过取得货物控制权来实现的。拟制占有只不过是实现控制权的一种方式而已,对货物的控制权还可以通过其他途径来实现。如果一味追求以物权凭证的方式保障银行的控货权,就会走入死胡同:为了实现铁路运单的融资就必须赋予其物权凭证功能,为了赋予其物权凭证功能就必须实现铁路运单的转让,而铁路运单在现行框架下无论如何都是不可转让的。

总而言之,为了解决铁路运单的融资问题不必一定用物权凭证化的方式。不可转让单证均面临着如何解决融资的问题。铁路运单应当借鉴其他不可转让运输单证已有的做法来解决融资问题。

(二)铁路运单融资模式的构建——以银行为名义发/收货人的综合创新模式

解决铁路运单融资问题的关键在于确保银行作为融资方的安全。在国际航空货物运输业界早已形成了以不可转让空运单为融资对象的方式。业界都主张其他不可转让运输单证(如海运单)借鉴空运单中的融资方式。[16]具体来说,就是将空运单中的收货人记为开证行。由于空运单是不可转让单证,因此开证行不在空运单上背书,而是签发交货授权书。如果申请人履行了开立信用证合同下的义务,如存入资金(无需融资服务的进口贸易)或给开证行签署本票以支付价款(需开证行提供融资的进口贸易),便可依据银行的授权向承运人提货。[17]

本文提出以银行为名义发/收货人的综合创新模式,即以银行为名义发/收货人为基础,通过动产质押担保、禁止处分条款(NODISP clause)或控制条款(CONTROL clause)的纯合同约束等法律手段构建的不可转让单证融资模式。综合创新模式的原理在于提供银行权益保障的“双保险”:首先,通过以银行为名义发/收货人的方式保障银行对货物享有完全的控制权,且可通过禁止处分或控制条款使授信对象完全放弃货物控制权,从而进一步确保银行安全;其次,通过银行与授信对象缔结动产质押合同,确保授信对象在无力偿还信贷时,银行对货物享有优先受偿权。这些措施皆能保障银行在不同法域中享有诉权。另外,由于银行只是名义上的收货人,故不必事必躬亲完成运输中的具体事务(如提货、清关等)。因而提高了银行业的积极性,使其愿意直接参与到国际铁路货物运输事务中。

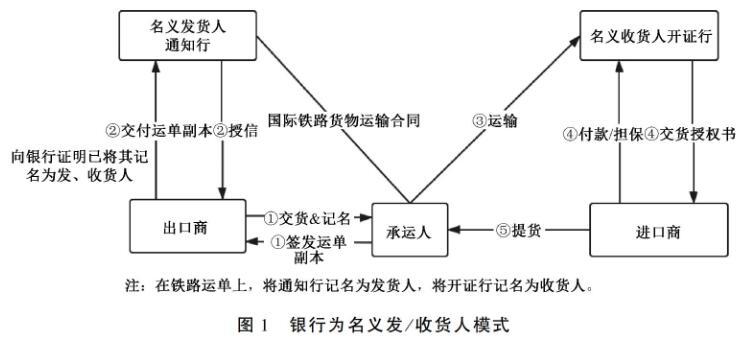

关于该模式的具体流程与相应解释,见图1与表1。

但此模式是否可以直接适用于铁路运单的融资中,应在三个方面予以论证。

1.综合创新模式的合规性

此模式是否合规的主要问题为银行能否被记名为《国际货协》《国际货约》中的发货人或收货人;仅将银行记名为收货人是否能够保障银行的控货权。

首先,《国际货协》第2条并未限制发货人与收货人的资格;《国际货约》也不存在限制发货人与收货人资格的条款。《国际货协》第2条术语规定:“发货人——货物托运人,即运单中注明的货物发送人;收货人——运单中注明的货物领收人”。虽然《国际货协》第26条第1项规定收货人必须领取货物和运单,又根据第2条“收货人是运单中注明的货物领收人”,但《国际货协》并未规定收货人授权的人是否应被视为收货人。根据《国际货协》第5条,如本协定中无相关规定,则适用权利人行使权利时所在国的法律。因此,被授权人与授权人的同一性问题应由国内法解决。而无论大陆法系还是英美法系,皆认可代理人在授权范围内以本人名义实施的法律行为归属于本人。[18]因此,银行作为发/收货人可以授权其他人,以银行的名义对货物进行托运和领收。

但有专家指出,目前国际铁路联运在实践中必须是直接货主或真实收货人。[3][19]但其并未给出具体理由或引用出处。根据笔者的检索,关于铁路运单的发货人或收货人的资格限制可能基于两点理由:第一是出于清关原因。由于《国际货协》参加国均是原社会主义国家,其收货人必须是国际货协运单注明的收货人才能清关。所以无法把国际货协运单收货人做成货运代理以便控货。[20]209第二是按照中国铁路的规定,发货人只能是商务部备案的“国际货物运输代理企业”和有“外贸进出口权限”的企业。外贸企业只能发运其自有货物。[20]139

第一个问题目前是否存在,值得质疑。例如,根据《俄罗斯联邦海关法典》第124条规定,对货物的报关可由报关人或其选择的报关经纪人(代理人)完成。该法第76条“国际铁路运输中提供的单证和信息”也未规定必须由铁路运单上的收货人清关。就第二个问题,笔者于国家铁路局官网和北大法宝数据库进行检索,并未找到相关规定。再者,是否具备从事对外贸易的资格与铁路运单所记载的发货人的范围,是两个独立的问题。法律并未规定铁路运单上的发货人必须是具有从事对外贸易资格的法人,二者之间没有关联。

其次,《国际货协》中可以变更运输合同的主体为发货人和收货人。为此必须将铁路运单中的发货人和收货人均具名为银行才能从根本上保障银行的控货权。如果单纯借鉴空运单的融资模式,仅将铁路运单的收货人具名为银行,那么出口商作为发货人在获得款项后仍可指示承运人变更货物到站和收货人,使作为收货人的银行钱货两空。因为铁路运单不是物权凭证,变更运输合同不需要凭借铁路运单。为此只有将发货人也具名为银行,才能使银行成为变更货物到站和收货人的唯一主体,借此完全控制货物。

至于银行是否愿意成为名义的发/收货人,根据以往的案例,银行也同样愿意成为名义的发/收货人。如2017年4月的蓉欧快铁线路,从荷兰蒂尔堡到中国成都,由成都国际陆港运营有限公司开出的多式联运提单上即将收货人填写为“凭中国银行指示”。[2]另外,虽然《托收统一规则》第10条(1)款规定银行没有义务充当收货人,但是该规定并不会对本模式产生消极影响。因为本模式是给予银行具名为发/收货人的权利,而非为银行课加义务。

当然,也存在不将银行具名为发货人,仅将其具名为收货人以保障银行控货权的其他方法:用合同条款约束发货人控货权。此种方式通常在海运单中使用。银行为了防止发货人行使控制权,往往在海运单中并入“不得处分条款”和“控制条款”。两个条款的大致内容通常为:“通过接受此运单,托运人不可撤销地放弃在运输过程中更改收货人身份的任何权利。”[21]由于铁路运单只是缔结运输合同的凭证,因而可以在铁路运输合同中加入此项条款。但正如前文所述,纯合同替代办法保障的控货权似乎不能让银行界对国际铁路运输合同的授信完全放心,对上述合同条款的选择取决于未来银行界的态度。从目前来看,在银行为名義发/收货人模式下,如果作为名义发货人的银行与作为名义收货人的银行不具有隶属或长期合作关系,仅仅是为着某次国际铁路货物运输而临时缔约的两家银行,或发货地与收货地没有关联银行,则作为发货人和收货人的两家银行缺乏合理信赖时,对合同发货人控货权的合同约束仍属必要。因此上述条款可由银行补充选用。

2.综合创新模式中的动产质押行为是否有效

无论是普通法系还是大陆法系,都认可银行为名义发/收货人的融资模式。该模式主要依靠动产质押的法律规范予以保护,而非权利质押。因为铁路运单不是物权凭证,并不彰显提货权。

(1)银行为名义发/收货人的动产质押法律效力——以英国为例

有英国学者提出,由于海运单不可转让,将其背书转让且交付给出质人并不可行,因此海运单不能发挥动产质押的作用,但是有一种简单明了的方法来解决这个问题:“假设一家代表买方的银行,想为海运单下运输的货物提供融资服务。银行可以要求将其记载在海运单上的收货人。这样,他将有权提取货物;如有必要,他也能根据某种信托收据协议,许可买方提货。”[22]210这种做法得到了法院的支持。North Western Bank Ltd v Poynter Son & MacDonalds [1895] AC 56. Re Hang Fung Jewellery CoLtd [2010] 2 HKLRD 1.

在Kum v Wah Tat Bank Ltd.判例中,[1971] 1 Lloyds Rep 439. 银行为国际货物贸易中的卖方提供融资服务,卖方则将货物质押给银行。卖方作为海上货物运输合同中的托运人,要求承运人签发以该银行为收货人的大副收据。随后承运人凭保函将货物直接交付给了买方,银行起诉承运人侵占。但承运人辩称银行无诉权,因为银行并未在法律上占有该批货物。最后枢密院支持了银行的诉请,理由是:虽然大副收据不具有海运提单的性质(本案中大副收据也包含了不可转让条款),但有足够的证据表明本案中存在“货物装船应视为货物对银行交付”(prima facie shipment would be delivery)的意图。“表面装船等于货物交付”商业惯例现已成文化。英国1979年《货物买卖法》第32条第1款规定:“依据买卖合同,出卖人被授权或被要求向买受人发运货物,以向买受人转移货物的目的而对承运人(无论是否由买受人指定)交付货物被视为向买受人初步交付货物。”因此,即便运输单证不是物权凭证,通过将银行具名为运单的收货人,辅之运用动产质押法律手段即可保障银行的权益。

(2)银行为名义发/收货人的动产质押法律效力——以德国为例

在大陆法系国家中,国际铁路货物运输的融资问题早已解决且发展得非常成熟。在国际铁路货物运输中,经常发生卖方使用银行信贷的情况。因为买方只有在货物运达时才付款,而在货物运输期间卖方的资金流就被固定住了。在此背景下,诞生了银行对国际铁路运输中的货物进行预付款业务。该银行业务在德国被称为“货物抵押业务”(Vinkulationsgeschft)。该德文术语源自拉丁语“vinculare”,意为“绑定”,即将货物交付给买方的行为与卖方移交单据的行为相互绑定。在该业务中,银行为外国卖方的商品预先付款,卖方将运输文件移交给银行,该银行就暂时成了货物的所有者。之后银行再将货物提供给买方。

由于铁路运单副本的转移不会导致货物所有权从发货方转移到融资方,因此卖方必须在装运前设立动产质押或转移货物所有权以确保融资方的安全,银行必须取得对货物事实上的管领。无论是将货物所有权转移或出质给银行,银行都习惯在铁路运单上记名为发货人。此外,银行有时还会在铁路运单上批注:“某银行享有所有权”或“由某银行处分”,并由发货人(借贷方)签字。并且,收货人通常也不是买方,而是融资方委托的银行或其在买方居住地委托的货运代理人。这样可以防止在收货人付款之前货物被交付给收货人。货物的卖方(即银行的授信对象)开具账单并将其交给或发送给买方。将卖方银记名为收货人的铁路运单副本,在经由卖方银行检查其内容及账单之后,送交给该银行在运输目的地的代理人,由其代理人收取账单金额。

铁路运单副本并无重要意义,因为银行已经在铁路运单中将自己具名为收货人。但银行从卖方处取得铁路运单副本却有益处。因为卖方作为银行的代理人向铁路承运人交付货物,取得铁路运单副本能够使银行查证货物是以其名义装运的。

3.综合创新模式在我国法律中的保障

《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第18章第1节规定了动产质权的法律规范。根据第429条,质权自出质人交付质押财产时设立。那么在银行为铁路运单发/收货人的情形下,授信对象(一般为卖方,买方同理)将其货物交付给承运人的行为能否构成动产质权下的交付?如该行为构成交付,则动产质权合同生效,银行便可据此获得物权法上的保护。

对于银行的动产质权是否生效,可以通过请求权基础方法作下述分析。除《民法典》关于动产质权的一般规定外,还应检索到第227条的指示交付。《民法典》第227条规定:“动产物权设立和转让前,第三人占有该动产的,负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。”在该法条中存在两个法律要件:一是第三人须占有动产;二是负有交付义务的人,应将其对第三人的返还原物请求权予以转让。在综合创新模式下,作为出质人的授信对象与作为质权人的银行缔结动产质押合同,并将货物交付给作为第三人的铁路承运人,满足第一个要件。授信对象将银行具名为铁路运单的发/收货人的行为,就是授信对象向银行转让返还原物请求权的行为。因为授信对象在向铁路承运人交付货物之后,授信对象对货物处于间接占有、自主占有;铁路承运人对货物处于直接占有、他主占有的状态之中。铁路承运人这种合法状态一直持续到运输终了。因为根据《国际货协》第26条第1项,承运人必须将运单和货物交付收货人。如果在运输终了时承运人不向收货人交付货物,则承运人对货物的占有则由合法占有转变为非法占有,此时授信对象则可依据《民法典》第235条请求承运人返还原物。而如果授信对象在铁路运单上将银行记名为发/收货人,则意味着授信对象将此种返还原物的请求权转移给了银行。因为授信对象对承运人的有权占有来源于国际铁路運输合同,对铁路运单发/收货人的变更则使授信对象相对于承运人的有权占有转移给了银行,进而使银行获得了对承运人的返还原物请求权。因而满足第二个要件。综上,如在铁路运单上将银行记名为发/收货人,则授信对象与银行缔结的动产质押合同成立。当授信对象将货物交付给铁路承运人后,动产质押合同始得生效。

结语

以铁路运单物权化的方式解决铁路运单的融资存在诸多问题。主要原因在于,物权凭证效力是在海上货物运输贸易的长期实践中形成的商业惯例,与国际铁路运输方式不相适应。铁路运单融资的实现应着眼于国际铁路运输的特点构建铁路运单融资的新模式:在理论上应将铁路运单融资问题限制在不可转让单证的框架下予以解决,借鉴其他不可转让运输单证的融资方法;在实践上应采取以银行为名义发/收货人的综合创新模式,即以银行为名义发/收货人为基础保障控货权,并通过动产质押担保、禁止处分条款或控制条款的纯合同约束等法律手段构建的融资模式。尽管联合国国际贸易法委员会已开始考虑国际铁路运单物权化的问题,但是制定国际铁路运单物权化公约的时间耗费与生效的难度极大。因此,综合创新模式应是在国际铁路运输统一公约出台之前可以考虑的切实的方案。

[参考文献]

[1]http://undocs.org/ch/A/CN.9/998,2021年7月1日访问。

[2]http://marketplaceseminar.org/IMG/pdf/market_place_seminar_presentations_1.pdf,2021年7月1日访问。

[3]https://undocs.org/ch/A/CN.9/1034,2021年7月1日访问。

[4]杨临萍:《“一带一路”背景下铁路提单与铁路运单的协同创新机制》,《中国法学》2019年第6期。

[5]Treitel G H, Reynolds F M B, Carver T G: Carver on bills of lading, Sweet & Maxwell, 2011, p.327,p.329.

[6]Todd, Paul: Bills of lading and bankers documentary credits, Taylor & Francis, 2013, p.216,p.226.

[7]Rolf Herber: Seehandelsrecht Systematische Darstellung, Walter de Gruyter, 2015, p.305.

[8]韓立新:《〈鹿特丹规则〉下可流通提单“物权凭证”功能沦丧抑或传承?》,《中国海商法年刊》2010年第3期。

[9]张永坚:《仍不应被忽视的〈国际货物多式联运公约〉》,《中国海商法研究》2018年第4期。

[10]Pejovi : Transport Documents in Carriage of Goods by Sea: International Law and Practice, Taylor & Francis, 2020, p.209.

[11]Jger/Haas, Schimansky/Bunte/Lwowski: BankrechtsHandbuch, 2017, Rn.14.

[12]王德占、王为:《欧洲铁路货物联运发展与问题分析》,《大陆桥视野》2017 年第4期。

[13]https://unece.org/DAM/trans/doc/2019/sc2/ECETRANSSC2-GEURL-2019-16e.pdf,2021年7月1日访问。

[14]Bryan A. Garner: Blacks law dictionary, Thomson West, 2014, p.589.

[15]Andreas Maurer, Henning Jessen, Karsten Otte: Handelsgesetzbuch: §§ 425 - 435, 443 - 450 (Grokommentare der Praxis) , De Gruyter, 2016.

[16]https://www.jastpro.org/committee/20140401_en.pdf, 2021年7月1日访问。

[17]https://nhducdng.wordpress.com/2014/04/27/airwaybillconsignedtotheissuingbank,2021年7月1日访问。

[18]孔令苇:《评各国关于代理效果的归属》,《南开管理评论》1996年第2期。

[19]王为:《国际多式联运中的过境铁路运输》,《大陆桥视野》2008年第5期。

[20]崔云洪等主编:《中国铁路国际货物运输理论与实务》,中国商务出版社2010年版,第209页、第139页。

[21]https://unctad.org/system/files/officialdocument/sdtetlb20033_en.pdf,2021年7月1日访问。

[22]Soyer, Baris, and Andrew Tettenborn: International Trade and Carriage of Goods, Taylor & Francis, 2016. Chapter 13, p.210.

A Study on the Realization of the Financial Function of

International Railway Bill

——An Attempt to the Way of Nondocument of Title

HAN Lixin, HE Sai

(Law School, Dalian Maritime University, Dalian Liaoning 116026, China)

Abstract: The railway bill is not a document of title and cannot be used for the settlement and financing of letters of credit, which seriously hinders the development of international railway cargo transportation represented by the China Railway Express. In the current practice, the innovation method of titlized railway bill still has problems that the autonomy of will cannot create the legal effects of the document of title, and the validity of document of title of the international multimodal transport document is under suspicion. In order to solve the financing problem of international railway bill, it is advisable to adopt the method of nondocument of title. In legal theory, the effectiveness of the railway bill as a nontransferable document is not systematically related to the effectiveness of the document of title, the function of the document of title and security function do not have the only causal relationship; in practice, a comprehensive and innovative model is constructed in which the bank as the sender/receiver, namely guarantees the right to control goods based on the sender/receiver in the name of the bank, then a financing model constructed by various legal means such as the pledge of movable property, and the pure contractual constraint like NODISP clause or the CONTROL clause.

Key words:railway bill; finance function; document of title; nontransferable document

(責任编辑刘永俊编辑)

[收稿日期]2021-05-24中文收稿日期

[基金项目]交通运输部2019年交通运输战略规划政策项目“货物多式联运法律与政策保障研究”(2019-17-7)。

[作者简介]韩立新(1967—),女,河北抚宁人,大连海事大学法学院教授、博士生导师;何赛(1992—),男,辽宁沈阳人,大连海事大学法学院博士研究生。