张行平:“党的需要,就是我的志愿”

杨艳

1964年10月16日,一声巨响,巨大的蘑菇云在新疆罗布泊腾空而起,新中国第一颗原子弹爆炸成功。那一刻,离爆炸点中心大约200公里,24岁的张行平,与战友一起欢呼、呐喊、跳跃……

新中国第一颗原子弹爆炸成功的背后,既有国之栋梁的科学家,也有千千万万隐姓埋名的普通科技工作者和安全守护者。从重庆合川参军入伍的张行平就是其中之一。今天,当记者再次跟张老聊起他曾经参与的国防科技事业,他依旧激动如初,昔日熟悉的场景再次浮现,那是他一生中最难忘、最骄傲的青春记忆。

“党的需要,就是我的志愿”

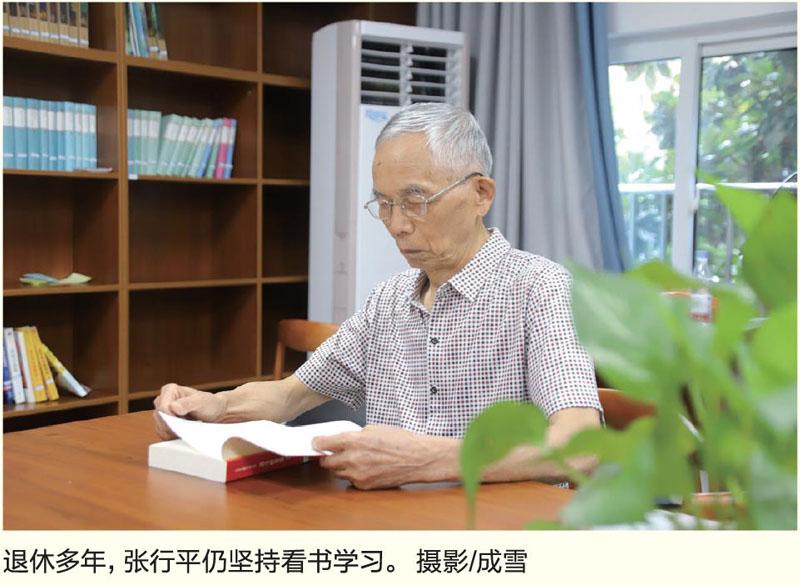

张行平当兵26年,曾在中国人民解放军国防科工委某基地警卫团,从战士任职到干部。如今,党龄57年、81岁高龄的张行平,身体健朗、思维清晰,保持着举止干练的军人作风。

1960年,20岁的张行平怀揣着梦想与抱负,踏上了参军之路。“经过五天六夜,我和战友们到达距离兰州700多公里的导弹试验基地,就是如今的酒泉卫星发射中心。”张行平被分到基地警卫团一营二连,成为一名站岗放哨的警卫兵。“警卫工作是一项对机密性和安全性要求极高的工作,参与的同志必须严格坚守岗位,不能插手分外的工作,更不能互相打探消息。”张行平说,他是后来才得知自己参与的是如此令人骄傲的国防科技事业。

新中国成立伊始百废待兴,物资匮乏、科技工业水平低、国外技术封锁。张行平回忆,“刚到的时候,导弹试验基地主体工程作为中国重点工程刚刚修好。我们住的是用土坯搭起来的房子,睡的是地铺。最令人难以适应是海拔1200多米变化无常的气候,用当时的话描述是‘天上不飞鸟,地下不长草,风吹石头跑。早穿棉,午穿纱,夜晚围着火炉吃西瓜。”严寒、酷热、干燥的自然环境让他们经常口鼻干裂、流鼻血,还要应对时有发生的沙尘暴。

靠着一股子干劲儿,张行平出色地完成了军事训练、警卫执勤等各项任务,连续三年被评为“五好战士”“三八作风标兵”。空余时间,他还找来各种书籍学习,包括中国共产党史、中国革命史、建军史等,不断从中汲取养分。他积极向组织递交入党申请书,1964年7月1日,张行平加入中国共产党,成为一名光荣的先锋战士。他说:“入党誓言,就是对党的承诺,党的需要,就是我的志愿。”

“一生都不能忘记对党的承诺”

1964年10月16日,新中国第一颗原子弹地爆成功;1965年5月14日,第二颗原子弹空爆成功。两颗原子弹成功爆炸的背后,有张行平和战友齐心协力的默默守护。

“为了保证核试验成功,上级决定从警卫连抽调12名共产党员组成警卫班,我任副班长,主要负责战斗机取样、轰炸机投弹和原子弹等一系列警卫任务,坚决保证战斗机执行任务时的绝对安全,做到全程萬无一失。”1964年8月,张行平和战友参加执行特殊任务,每天戴着防毒面具守在飞机旁站岗8小时以上。

“第二颗原子弹实施空爆,我们面临的考验更加艰巨,中国引进的苏制轰炸机执行空投任务,由火车专列从研制生产地全副武装押运到机场,警卫连面对的不仅有敌特破坏、敌情通报,还有取样飞机穿越蘑菇云后带来的核辐射污染。”张行平说,连续两个月他和战友们一直保持高度警惕,吃喝拉撒都在火车上。

“第二颗原子弹爆炸前紧张的实施阶段,直接指挥这次核试验的副总参谋长张爱萍将军视察现场,我当时和另一名卫兵正在停机坪执行警卫任务。他走到我跟前说:‘小鬼辛苦了!责任重大,关系到国威、军威啊,提高警惕。”张行平听了首长的话,心里很受鼓舞,和班里11名党员拧成一股劲,以饱满的精神状态,兑现了“为共产主义奋斗终身,随时准备为党和人民牺牲一切”承诺。

为保证国防科研试验的安全,张行平放弃了入伍5年首次探亲的机会,在警卫岗位上连续奋战、尽职尽责。在部队总结表彰大会上,张行平所在的警卫班获得集体嘉奖,他个人荣立三等功。“能参与和见证新中国国防事业的起步、崛起和强大,我感到自豪和骄傲,那些年吃的苦都是值得的。”张行平感叹。

“累不累,想想革命老前辈;苦不苦,想想长征两万五。”一直是张行平激励自己的思想武器。1986年,张行平从部队转业到重庆市冶金工业局下属的重庆耐火材料总厂 ,一干就是14年。

现在,张行平虽已退休多年,但他仍每天坚持看新闻,还在“学习强国”平台上学习。他说:“共产党人的一生始终不能忘记对党的承诺!不能忘记共产党员的身份,不能忘记初心和使命,不能忘记职责和担当,不能忘记人民的期待!”

图片/重庆高新区管委会提供