由新闻而文学的人生实践

刘文欣

摘 要:在萧乾对自己人生的回顾中,1935年进入大公报担任副刊编辑的经历是印象尤深的一笔。当时初出校门的他平稳走上职业道路,并很快取得出色的业绩。在此之前,他选择了由燕大英文系转入新闻系,新闻系的职业化教育训练了萧乾从事媒体工作的基本素养;而与京派文人的交往不仅提供了编辑工作中至关重要的人脉,也让萧乾习得一种开放、平等的文化态度与交流方式。在担任副刊编辑期间,萧乾以编者的身份为读者指点文学创作的经验,由此,他也在文学创作之外,以另一种方式实践着由新闻走向文学的人生规划。

关键词:萧乾;大公报;副刊编辑;燕京大学新闻系;京派

一、一份“理想”的人生规划

1934年,就读于燕京大学新闻学系的萧乾应郑振铎之邀,在上海《文学》杂志上发表了他生平第一篇自述《我与文学》。这位“爱好文艺青年”于前一年的夏季从英文系转到新闻学系,这篇自述流露了抉择背后的一番深思熟虑:

直到现在,除非是为“教文学”、“研究文学”,我一点不以为一个喜好文学的人有入英文系、国文系的必要。文学没有方程式,黑板画不出门径来。如果仅为个人欣赏,则仍另外应有技术的职业,无须令社会背起这份担负。如果是为创作,则教室不是适宜的工场。文学博士会写“文艺思潮”,但写人生的,却什么士也不需要。{1}

看来,24岁的萧乾已深谙“文学系不培养作家”的门道,决心由切实的社会生活来锤炼自己“写人生”的能力。事实上,“文学家”之于萧乾,似乎总是排在“记者”之后的第二选项。早在14岁那年离家谋生之时,萧乾想的就是考《世界日报》的练习生,只是因为没考上,才当了北新书局的练习生,于是成日与作家、图书打交道。

以个人志趣为导向的人生规划当然很理想,不过,无论是萧乾的早期自述还是20世纪80年代以后的回忆录,似乎都模糊了某些现实考虑。相比于同辈的卞之琳、何其芳、林庚、李健吾等其他30年代北京的文坛新秀,萧乾显得不那么“书斋气”而更有务实倾向。由于出身孤苦,萧乾早早地就开始了“工读”的生涯,直至在辅仁大学就读期间,他还在靠勤工俭学维持生计。后来,萧乾的文学才能为《大公报·文艺》的编者沈从文所赏识,于是,萧乾就靠卖稿来交学费并维持生活。尽管30年代的文学市场已经逐渐形成,但对于一个初出茅庐的青年而言,纯粹以“文学”为谋生手段还是过于理想化{2},直面现实经济困境的萧乾自然不会冒这个风险。而彼时的大报中,受到重用的记者编辑收入颇丰、福利很好。仅以萧乾后来进入的大公报为例,天津大公报工资收入比较稳定,且每届年终有两三个月的奖金,少数得力的员工会收到红包,以资鼓励,报社还聘有医药顾问为同人及家属免费治病。而上海的申报、新闻报则待遇更高{1},因此,新闻记者不失为当时一般文字工作者理想的职业。

或许在追忆斯诺的文章中,萧乾才无意中道出了自己转系前后复杂的心路历程:

在读新闻系时,我有个思想问题,我并不喜欢新闻系,特别是广告学那样的课,简直听不进去。我只是为了取得个记者资格才转系的。我的心仍在文学系——因此,常旷了新闻系的课去英文系旁听。斯诺帮我解决了这个矛盾。他说,文学同新闻并不相悖,而是相辅相成的。他认为一个新闻记者写的是现实生活,但他必须有文学修养——包括古典文学修养。{2}

由此可见,萧乾转系的最初动机可能并不是喜欢新闻学,而是为了谋求一个可靠的“饭碗”。当他发现新闻系的课程不合自己口味时,斯诺为他指点迷津。在富于文学气质的记者斯诺的点拨下,他渐渐意识到文学爱好与新闻事业之间可以相通。萧乾把斯诺的逻辑用于解释自己的转系,也是一个使自我選择“合理化”的过程。或许在《我与文学》中,萧乾也并不是有意隐去自己谋生方面的现实考虑,只是经过斯诺的启发,他自己也相信了文学与新闻、爱好与谋生是可以并行不悖的,进而忽略了他在转系后曾有的某些“身在曹营心在汉”的情绪。

君子固然“谋道不谋食”,但二者也并非总是对立,至少在萧乾身上,就完美地实现了“谋道”与“谋食”的结合。而且,他也以自己的出色工作成果回应着对这份职业的热爱,在新闻工作之余,还可宕开彩笔,涂抹文学版图。在半个世纪之后回顾自己当初的选择,萧乾依然觉得“在我考虑、设计自己的生活道路时,目标是明确的”③,这份职业带给他的满足是不言而喻的:“每当我以‘老报人自称时,我总是带着无限自豪和感激的心情。”{4}

今天看来,萧乾呈现给后人的面貌是混杂的:记者、作家、翻译家、中外文化交流使者……翻开厚厚七卷本的《萧乾全集》,其中属于文学创作的只有第一、四卷的小说卷和散文卷,其余为特写、杂文、回忆录、文论、翻译及书信,文学创作的数量在《萧乾全集》中并不占突出比例。这虽有新中国成立后种种运动对作家创作的限制因素,但就萧乾自我预设的人生轨道来看,或许也应是如此。

二、两个“课堂”:燕大新闻系与京派文化沙龙

也许是对萧乾的志向早有所耳闻,在萧乾毕业求职这一年,杨振声和沈从文为这位弟子引介了大公报的总经理胡政之。胡政之提供的职位是副刊《小公园》的编辑,兼管其他副刊的发稿。这并不完全符合萧乾“采访人生”的设想,但他巧妙地采取了积极的应对策略,主动向老板提出在完成编辑工作之余,安排他外出采访。在《萧乾全集》第五卷长达700余页的“生活回忆录”和“文学回忆录”中,对这一时期的副刊编辑工作有大量生动翔实的说明{5},这段经历对萧乾而言的重要性不言自明。由萧乾先后编辑的《大公报·小公园》、《大公报·文艺》反响颇佳,他于1936年被选中成为筹办上海《大公报》的骨干分子之一,可见所受重视。

1935—1936年天津大公报时期堪称萧乾职业生涯中的第一个“高光阶段”,考虑到此时的萧乾还是一个年方25岁的大学毕业生,这样的“业务能力”着实突出,令人不得不关注起他在正式步入职场前的相关经历。由萧乾游走在“新闻”与“文学”之间的特殊性着眼,20世纪30年代的燕京大学新闻学系和京派文人沙龙或许是值得纳入考察的。

燕京大学新闻学系初建于1924年,中间因经费困难一度暂停,1929年在美国密苏里大学新闻学院的协助下正式建系,是开拓中国新闻教育的先驱之一。燕大新闻系的办学模式受密苏里大学新闻学院的影响,专业教育与通识教育并重,并重视培养学生的“理论结合实际”能力。该系自办有刊物《燕京新闻》(原《平西报》),中英双语兼用,采访、编辑、校对由师生团体新闻学会组织承担,萧乾便曾担任新闻学会的出版干事。此外,学生还会在寒暑假到平津各报馆实习,以补课室理论研究之不足。{1}自1931年起,燕京大学于每年4月组织新闻学讨论会,联络新闻界名人参与研讨,如胡政之、成舍我、吴秋尘等大报主编都参加过。{2}由于教会学校之故,燕大新闻系也有很强的国际化意识,与密苏里大学开展了师生的交换计划,因而能接触到新闻学的国际前沿。

萧乾于1933年秋转入新闻系,1935年夏毕业。而20世纪30年代的燕大新闻系经历一番风雨飘摇,站稳脚跟,虽然规模不大,但在新闻界风头正盛。在1930年至1936年的8届40余名毕业生中,就有大半从事新闻相关事业,在申报、大公报、益世报、中央日报、时事新报等大报供职的更不乏其人③。萧乾回忆,“每年快到放暑假时,总有一些通讯社和报社到我们那个新闻系来物色人才”{4},可见,燕大新闻系在业界享有极佳的口碑。

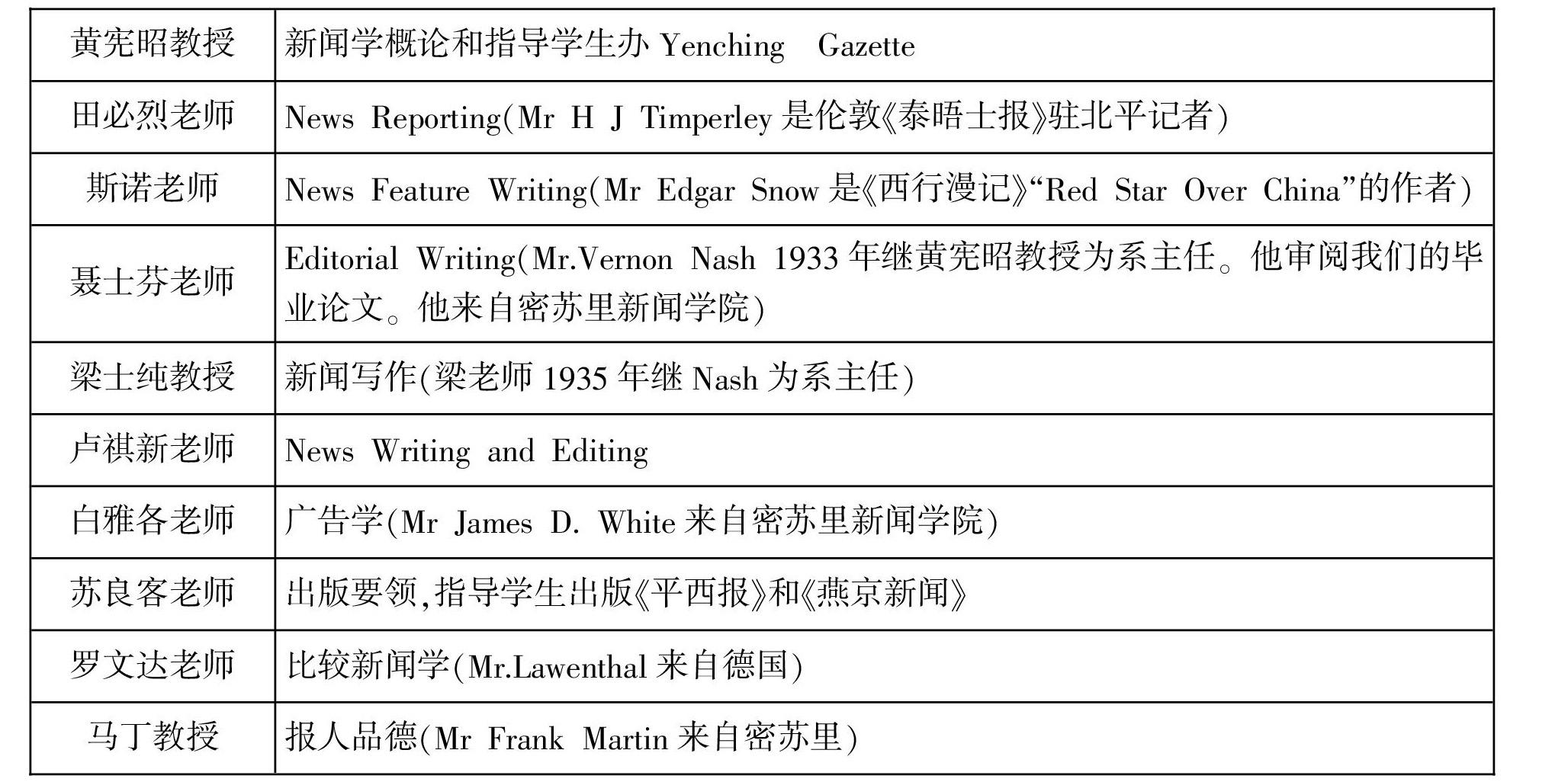

与萧乾同届的黎秀石对母系有较为详尽的回忆,让我们了解到1931级学生在读期间燕大新闻系的师资及开设课程的概貌{5}:

其实,黎秀石回忆中的诸位教师并非于同一时期任教于燕大,1932—1935年燕大新闻系的教员也不止这些。从现存的燕大新闻系教师名录⑥看来,当时的教师人数虽不多,但阵容颇为“豪华”,聘有外籍教师数名,中籍教师如张继英、陈博生等或为国外名校新闻专业留学归来,或在中国报界有一定的从业经历和影响力,对于讲求实务能力的新闻专业而言,不失为接触业界的有效渠道。

燕大新闻系的专业课程涵盖了新闻、广告、编辑、出版等多个领域,让学生能熟悉从事媒体行业的基本知识。除专业课外,新闻系的学生还必须在其他院系,尤其是汉语、英语、历史、政治、经济、地理等系选修一些学分,以提高自己的外语水平,拓宽知识面。这样的培养模式即便在媒体行业高度发达的今天看来,也是颇有远见的。毕竟,倘若真正以媒体行业为安身立命之所,这些都是令自己能独当一面的“硬实力”。

萧乾后来初编大公报副刊时,曾为如何安排有限的副刊版面抓耳挠腮,但专业的训练很快让他镇定下来。他深知副刊与杂志性质不同,因而长短结合的原则也要相对而言,“我又是学过新闻的,懂得报纸副刊必须既要有分量,又得多样化。这就要求经常搭配些短诗”{1}。两年新闻系的教育也培养了萧乾捕捉问题的眼光。萧乾毕业论文的题目是《书评研究》,他相当具有前瞻性地指出,书评是当前中国文化界有待填补的空白。{2}因而在考虑《大公报·小公园》的专栏设置时,他首先开辟的就是书评专栏:“我认为书评最适宜刊登在报纸副刊上,因为又快又及时。既涉及文学,又具有一定的新闻价值。”③将自己的研究成果应用于实际的文学生产环节,对萧乾来说正是得心应手。

出身于这样一个显赫的大学门庭,本该有许多学校中的趣事可言,老师的课堂风采、同学中的青年才彦、课上课下的讨论聊天,略加点染或许便是一个好故事。然而纵观自述和回忆,萧乾对在燕大新闻系就读的经历着笔寥寥,即使偶而提及课堂,也显得枯燥而乏善可陈:

当时燕大教授多属学院派,不管教什么,都先引经据典,在定义上下功夫。而且,大都是先生讲,学生听。课堂上轻易听不见什么讨论。{4}

萧乾的苦闷不难理解,毕竟他本来对新闻学的理论知识就缺乏兴趣,只是为了借助新闻系的跳板获得一纸记者证;“学院派”一词又隐约透露出萧乾对于理想教育的想象,恰恰是与“学院派”相反的。如果往历史的纵深处看,会发现蕭乾在叙述自己的受教育经历时,最为浓墨重彩或意兴盎然的往往是学堂之外的部分,例如幼年由老姐姐口授的启蒙歌谣、五四运动前“社会实进会”的扫盲、庙会中的说书唱曲(他称之为“另外一种课堂”),这些带有浓厚民间气息的社会记忆与学堂记忆,也一同进入了萧乾早期带有自传色彩的小说创作,如《篱下集》《栗子》等。与阴冷愚昧的学堂相比,“社会”这所学校仿佛更具有温情与暖色,这不无孩子活泼爱玩的天性使然,但《矮檐》中乐子因家境贫寒而在学堂遭受冷遇,无形中透露了萧乾反感学堂教育的深层原因。直至萧乾晚年书写《北京城杂忆》,最能勾起他对这座城市眷恋的,还是那些生气勃勃的京白、吆喝中的生活智慧、老北京灯会与游乐街中流动的民俗与民间文艺。

作为一个从北京底层社会成长起来的知识分子,萧乾早年的学堂教育总是与寄人篱下、半工半读有关。经济的窘况使萧乾在学堂中饱受白眼,幼年做工带给他的不仅是身体上的辛劳,更有人格的屈辱和践踏,“不管是在地毯房还是羊奶厂,我总是看见人们把脸绷得铁青,朝我鼻子抡着食指厉声申斥”,{5}这种居高临下的姿态是萧乾所反感的。尽管在燕大时他已经能勉强卖文为生,无须看人脸色过活,但他潜意识里所向往的,可能还是一种更为开放、平等、自由的知识传递模式。或许,燕大新闻系留给萧乾的最美好的回忆,还是与斯诺的交往:

……斯诺则不然。他着重讲实践,鼓励讨论。更重要的是,他是通过和同学们交朋友的方式来进行教学。除了课堂,对我们更具吸引力的,是他在海淀军机处8号住宅的那座客厅。他和海伦都极好客,他们时常举行茶会或便餐,平时大门也总是敞着的。{1}

在一众讲究“上传下达”的“学院派”教师中,斯诺显得有些特别,他鼓励讨论,和同学交朋友,甚至欢迎学生来自家参加茶会,这种开放平等的师生关系对喜欢自由的萧乾而言,具有极大吸引力。这也意味着当他通过沈从文进入林徽因、朱光潜等人的文化沙龙时,一个全新的文化世界敞开了。

1933年11月中旬,林徽因致信沈从文:“萧先生文章甚有味儿。我喜欢,能见到当感到畅快。你说的是否星期五?如果是,下午五时在家候教,如嫌晚,星六早上也一样可以的。”{2}这封信成为京派文化圈向萧乾伸出的橄榄枝,很快萧乾便接到沈从文的来信,得知自己的小说《蚕》受到“一位绝顶聪明的小姐”的赏识,并受邀请与沈从文一道去这位小姐家吃茶。就这样,萧乾踏进了总布胡同那间有名的“太太的客厅”。萧乾回忆自己初见林徽因前的准备,一位素朴的文学青年的紧张与激动跃然纸上:

那几天我喜得真是有些坐立不安。老早就把我那件蓝布大褂洗得干干净净,把一双旧皮鞋擦了又擦。星期六吃过午饭我蹬上自行车,斜穿过大钟寺进城了。两小时后,我就羞怯怯地随着沈先生从达子营跨进了总布胡同那间有名的“太太的客厅”。那是我第一次见到林徽因。如今回忆起自己那份窘促而又激动的心境和拘谨的神态,仍觉得十分可笑。③

萧乾把第一次参加林徽因的茶会,称作“就像在刚起步的马驹子后腿上,亲切地抽了那么一鞭”{4},此后,萧乾与京派文人的交集日深。他在林徽因的建议下,加入了在朱光潜家举行的“读诗会”,由这两个沙龙性质的团体集会,萧乾结识了当时京城文坛的一批知名学者和作家,这无疑为萧乾日后从事副刊编辑工作提供了绝佳的人脉资源。1935年7月,萧乾接手《大公报·小公园》副刊,延续了沈从文、杨振声以北京来今雨轩为据点联络作者的传统,每月在京津之间往返约稿。据林峥考辨,萧乾组织的聚餐会与茶会的功能实际上有所区分,聚餐会重在宴请成名作家,茶会则兼及发掘、培养新人,由此,中山公园与《大公报》互为表里,形成京派同人增进情谊、培育后进的文学公共空间。{5}

不过,沙龙裨益这位文坛新人的不仅是现实的人际情谊,在同人亲密而不乏锋芒的互动中,一种开放自由的交流方式也潜移默化地濡染着萧乾。颇为遗憾的是,以话语交流为主的沙龙并没有一个有意的记录者,我们难以全貌复原当时“谈笑有鸿儒”的文化盛况。所幸当事人多有回忆,为我们重返现场提供了某些视角。

无论是“太太的客厅”还是朱光潜的“读诗会”,林徽因都是不可忽视的角色。在许多人的回忆中,我们得以窥见其言谈的隽语和丰姿。20世紀30年代访华的费慰梅称林徽因总是“聚会中的中心人物”:

每个老朋友都会记得,徽因是怎样滔滔不绝地垄断了整个谈话。她的健谈是人所共知的,然而使人叹服的是她也同样擅长写作。她的谈话和她的著作一样充满了创造性。话题从诙谐的轶事到敏锐的分析,从明智的忠告到突发的愤怒,从发狂的热情到深刻的蔑视,几乎无所不包。⑥

女主人的学识渊博、批评犀利、见解独到几乎是同人的共识,但交流中不免有摩擦,这时林徽因的智慧与风度就更令人折服。她从不模棱两可,“同时,在批了什么一顿之后,往往又会指出某一点可取之处”{1}。虽然这并不必然消解歧见,但讨论的目的本就不是为了达成一致,而是碰撞出思维的火花,这种出于友善的批评并未破坏同人间的感情,反而起到勉励促进之效。

京派多位同人都对“读诗会”中林徽因与梁宗岱之间的一次论争印象颇深,朱自清1935年10月22日的日记载:“下午进城。沈从文告以林徽音与梁宗岱间之口角。”{2}事情的经过,据萧乾回忆,是林徽因当面批评了梁宗岱的一首诗,而大诗人梁宗岱并不服气,于是两人在“读诗会”的一角抬起杠来③。20世纪40年代时,李健吾对林徽因的回忆,同样提及了同人之间的“舌战”场面:

当着她(引者按:指林徽因)的谈锋,人人低头。叶公超在酒席上忽然沉默了,梁宗岱一进屋子就闭拢了嘴,因为他们发现这位多才多艺的夫人在座。杨金甫(《玉君》的作者)笑了,说:“公超,你怎么尽吃茶?”公超放下筷子,指了指口若悬河的徽因。一位客人笑道:“公超,假如徽因不在,就只听你说话了。”公超提出抗议:“不对,还有宗岱。”{4}

从同人略带几分调侃意味的对话中,似乎也可见出“各执一端”在沙龙中乃是常态,大家不仅不以为忤,甚至引为趣事、传为美谈。“太太的客厅”和“读诗会”上讨论的诸多议题,后来也成为同人文学创作与理论探索的思想资源,林徽因、卞之琳的创作,沈从文的《谈诗朗诵》,都可以在沙龙中追溯到痕迹。在萧乾的人生中,这段文坛经历的影响也同样不容小觑。如果说燕大新闻系以传授专业知识、创造实战机会,培养了萧乾作为媒体从业者的基本素养,提供了一张新闻界的“入场券”,那么京派文人的沙龙则丰富了萧乾的“软实力”——如何在清晰表达异见的同时照顾对方的感受,如何平衡言辞的优雅风趣与犀利深刻,如何将高尚的文学趣味以不那么尖锐刺耳的方式传递给大众。这些细节看似无关文学创作的宏旨,因而容易为一般文学家所忽视,但却是希望由新闻通至文学的萧乾不得不深思的。

于是,当萧乾走出校门,正式踏上职业生涯的第一步时,他的行囊中除了燕大新闻系的一张毕业文凭,也有京派团体春风化雨般的精神魅力。

三、从“刚起步的马驹子”到“文学保姆”

在林徽因的茶会中激动以至不安的萧乾可能也没想到,仅仅两年后,自己这个刚刚起步的“马驹子”就转身一变,扮演起了“文学保姆”的角色。

在萧乾到来之前,《大公报·小公园》主要是满足市民消闲趣味的通俗刊物。当萧乾接手《小公园》的编务后,很快发现了不对劲:刊物上讨论的跑马、回力球、围棋,他都外行;待用的存稿多关于旧戏,他不仅不懂,更不感兴趣。对自己要编辑的内容完全不熟悉,这可给一个副刊编辑出了大难题,于是萧乾明白地把自己的顾虑告诉老板胡政之,孰料胡政之早有改版意图:

“我就是嫌这个刊物编得太老气横秋。《大公报》不能只编给提笼架鸟的老头儿们看。把你请来,就是要你放手按你的理想去改造这一页。你怎么改都成,我都支持你。”{5}

胡政之还告诉了萧乾“辞旧迎新”的策略:约好的存稿不便退,就刊在不起眼的位置,再对外公布新的大政方针以示更新,如此,便可吸引新人而又不拂旧人情面。编辑策略中暗含的人情练达,或许是萧乾来到大公报之后学会的第一课。于是,在1935年7月4日的《小公园》上,萧乾用了近乎半个版面的位置,发表了自己的“新政方针”《“园例”——致文艺生产者》,此后又设立了《读者与编者》《书评》《名著介绍》《文艺新闻》等新栏目。不少研究者都注意到萧乾这些举措中蕴含的文学主张和编辑思想,{1}但作为“编者”的萧乾此期的言说“语气”其实同样值得关注。

“语气”在萧乾这里是一个有意义的命题,他自承“人们读文章多看文采,我有时则对语气很为敏感”。这自然也与“动辄得咎的童年”遭遇有关,早年当“受气包”的日子让他尝尽人情冷暖,因而“不要说盛气凌人,就是一些居高临下的姿态也容易引起我在情绪上的抵触”。这背后关涉的,是萧乾对于人与人之间平等交往的渴望。具体到写作中,则问题更为复杂。萧乾认为,平等问题在作者与读者之间同样存在,“搞创作,这个问题不大。一到阐述或评论什么,它就来了”{2}。可见在萧乾心目中,文学创作具有相对的自由性,阐释、评论性文字的“语气”则需要小心经营。这与其说是怕得罪人,不如说是挨训惯了的萧乾“将心比心”,希望消解言说者相对于受众的权威地位,这与斯诺的客厅乃至30年代京派的文学沙龙中的氛围在某种意义上也是一脉相承的。

当然,文学创作也不完全是作者随心所欲的表达。通俗文学作者出于谋生盈利的考量,也有一定的读者意识,会有意迎合市场的趣味、体贴读者心理,而文学副刊恰恰介于通俗读物与高雅文学之间。当萧乾在改革《小公园》时,他不仅要思考如何提升刊物的文学品位,也要照顾受众群体的心理。虽然老板胡政之大方地表示“我们并不靠这副刊卖报”,一定程度上缓解了面向市场的压力,但胡政之的另一层希冀是“多留意新人”。③他遣散旧人的做法已经给了萧乾一定启发,但是如何欢迎并笼络新人,还要看这位年轻编辑的表达策略。

《“园例”——致文艺生产者》虽是新编辑上任的“施政方针”,却不是一篇官样文章。萧乾从一个老狱吏的故事娓娓道来,为看似冷酷无情的狱吏翻案,引出与狱吏处于同样矛盾心理状态的一类人——编者,萧乾向读者坦白:“如果他是个操刀的屠户,挥斧的砍柴手,这事(指拒稿)就好办多了。他也有一颗绵软的心。自身的经验不容他对真情疏忽。”{4}

所谓“为旅偏怜客,贪杯惜醉人”,正因为编者也同样是初登文坛的写作者、投稿者,所以他完全能想象出,那些羞涩敏感的文学青年是怀着怎样的期待与梦想,献上自己稚嫩的作品:

天气是这样热,别人都寻凉快去了,他(投稿者)独躲在屋子的一角,对着一叠白纸发愁。(在那上面,雨的房屋!)只这点傻气,在聪明人得势的今日就够可钦佩了。写就之后,他小心翼翼地封进一只信袋里,(封进去一个小小的,可并不很能忍耐的希望!)生怕别人和他作對,自己亲身把它寄了。从那时候起,他的心跳了。见着人不免脸红了。一向不大看报的他,竟沿街迎接起那污脏的卖报孩子来。看见了报纸眼睛竟不自抑地眩晕了。{5}

这番想象很容易让人想起初访林徽因时的萧乾,或许这其中也掺有萧乾自己的经历投射,因而叙述如此逼真,语气如此体贴入微,令人毫不怀疑编者的真诚态度。同样,萧乾也描述了编者面对来稿时的复杂心情:

他睁大眼睛,喘着气,用跳蹦的心情寻索着“伟作”。不争气呵,他的职务竟变成为把一篇篇煞费心血的文章丢进黑暗所在了。他长着臂,扬起嗓子呼叫:来呵!伟作们!但来的都是使他无从采纳的东西。红格的,洋纸的,宣纸的,一片片都由光明的可能性中推进黑暗里去了。朋友,对于具有一颗“绵软的心”的人,这给予他的痛苦也许比给文章主人的还大呢。⑥

对于一个心软而又尽职的编辑,每日的退稿也成了一种心理负担,退稿人与被退稿人谁更痛苦,似乎还不好说,“诉苦”式的语气消解了编辑相对于投稿人的权威地位。初为编辑,萧乾并不借手中的权力以自重,反而强调来稿者的重要性:“在这势力的年月,我们更该感激答应为特辑写稿的作者们:在忙着更壮伟的工作中,他们还不摒弃这小刊物。”{1}将投稿行为视为对刊物的“赞助”,突出编者与投稿者互利互惠的平等状态,这确是文学生产的健康生态。

萧乾对选稿的标准也做了说明,但并不是排出一些条条框框,而是用探讨的语气,在读者与编者之间建构起无形的对话空间,不时用一些反问与设问,“真切就是好文艺吗?”“不是吗?一个现代的摄影师也还要选择角度呢”,将自己的文学观点以柔和而坚定的语气传达出来。鉴于许多编者看到无名作者的来稿直接扔进废纸篓,萧乾还向读者立下保证:“编者却永不漠视你的文稿。你的文稿,只要印出来与读者有些须好处(一点美的表现,或默想的启示),他必使它早早登出。”{2}这不是空话,萧乾努力做到有稿必看,有时一天能看十来万字来稿,甚至连退稿都附一封回信。即使来稿字迹潦草、错字层出,他也坚持看完,只要内容可取,他不惜亲自为其誊抄修改,再转交给排字工人排印。③

在这样恳切诚挚的呼吁下,读者很难不被打动。萧乾又趁热打铁,在次日(星期五)的《小公园》版面正中公布一则《计画》,告诉读者已收到十几封表示愿意为周六、日特辑写稿的来信,还故意卖关子,不告诉读者这些“仗义人士”的名字。不过实际上本版左下角的《后日要目》已经将这些神秘稿件公之于众了,它们分别是靳以的《短简》、曹葆华的《一九三五年春》、丽尼的《海滨》和骆方的《五月的南风》。{4}这显然是萧乾依托北京的人脉而约到的稿子,由这些知名作家来为改版后的《小公园》打头阵,更能吸引一般的文学青年来一显身手。

《“园例”》和《计画》如两颗石子投在水中,激荡起来自各方的反响。自7月8日起,《编者与读者》栏目建立,萧乾开始回应读者的来信。这时,编者的应变能力与言辞技巧就更为关键。初期来信的读者主要可分三种:第一种是希望维持《小公园》的旧有格局;第二种虽然支持改版,但觉得革新力度过大,对刊物水平要求过高;第三种对“新政”表示支持,并慷慨赐稿或提出建议。对这三种人,萧乾虽然都客气应对,但仔细分辨起来,还是能看出态度的细微差异。

对于希望照旧例登旧体诗的“欣君”,萧乾的回复非常简短却明确:

这类文字,本园目前暂不想刊登。理由很简单:我们的篇幅有限,积稿太多。许多年轻人都急着要借这地方发泄他们对时代的怀疑与愤怒。在这年轻人没处说话的年月,斥拒这有艺术动机的尚颇安分的要求实在不是聪明的办法。因此我们决定请前辈们再容忍一刻。想来对于富涵养的先生们这不是件难事。{5}

短短一席话就让对方明白,《小公园》拒绝旧体诗与其艺术水平的高下无关,而是目标群体变了,变为有艺术动机的年轻人,要发表旧文学只能另择去处。这等于再次重申了《“园例”》的立场:“小公园的读者是年轻人”,“他们不要再听那传统的观点了”。在委婉地遣散旧人时,还不忘恭维对方“富涵养”,为其保留最后的体面。也许正是这种人情味儿削弱了阻力,让《小公园》的改弦更张得以平稳推行。

而对担心改版后刊物水准过高的读者,萧乾主要是放低姿态,消除其顾虑。其实萧乾对于《小公园》的期待,更多的是“发见新进”{1}。当时沈从文、杨振声还在主持大公报的《文艺副刊》,已成名作家的文章自可交给他们,萧乾要开辟的是一个年轻人发声的园地。但年轻也往往意味着稚拙,于是在收到一些艺术上还不够成熟的作品时,萧乾就不得不当起“文学保姆”了。

萧乾一生中有多次充当教师的经历:青年时先后在汕头、福州担任中学国语教员;1939年9月赴欧,在剑桥大学东方学院中文系任教三年,教现代汉语;1946年又在上海复旦大学英文系和新闻系做兼职教授。但至晚年,他却说“生平怕为人师,也不会为人师”{2}。究其根源,或许还是因为他不喜欢处于任何一种权力结构中。其实,当萧乾真正指导起青年写作时是相当尽责的。从《读者与编者》呈现的编者答词来看,萧乾的指导具有很强的针对性,且口吻亲切,在批评对方不足的同时也会指出优点,颇有当年林徽因和沈从文的风范。只不过相比德高望重的前辈,同为青年的萧乾显得更宽容,哪怕艺术水平尚浅,他也会对清秀的笔迹予以鼓励。③

1935年的夏天逢着数十年未有的奇热,萧乾每日在报社兴奋地忙碌着,挥汗如雨。他要根据桌上堆满的各方来信和当日拼版的多字、少字情况,写出相应字数的回复。他小心经营着这些“凑版面”的言辞,脑海中想着“是多么可珍贵的友谊啊”!{4}也许这些答词中,称不上有什么高深的文学理论,但念及这是一个刚走出校门的大学毕业生,辛勤地耕耘着小小的一版副刊,试图开拓出一个面向青年新人的平等交流的园地,对这答词“浅薄”之类的指责大概可以稍稍消弭了。

不久后,《小公园》与《文艺副刊》合流,由萧乾一人负责,但杨振声、沈从文仍表示有问题可以找他们帮忙:

“你要我们做什么,尽管说。当你因有我们而感到困难时,抛掉我们。不可作隐士。要下海,然而要浮在海面上,莫沉底。凡事好的,正当的,要挺身去做。一切为报馆,为文化着想,那才像个做事情的人。”{5}

萧乾接过的不仅是一份刊物,更是两位恩师的谆谆嘱托和文学事业的薪火。对此,他虽然知识和阅历上可能欠缺,但真诚与直率不会有欺。

当萧乾接手大公报副刊编辑的工作时,好友靳以正在编着大型文学刊物《文学季刊》,这一度令编“报屁股”的萧乾感到由衷羡慕。但多年之后,透过历史的烟尘回顾往事,萧乾反而清晰认识到文艺副刊的重要性:“从民初,特别是五四以来,文艺副刊对许多作家来说,都起过摇篮作用。同时,不少早期作家也编过报纸文艺副刊并使之成为发表作品的重要园地。”⑥这是萧乾对历史的观察,也是亲身经验之谈,萧乾自己在文学之路上多受前辈提携,当他获得提携同辈以及后人的权力时,他也毫不犹豫地奉献上自己的热忱。1930年代《大公报·文艺副刊》在文坛引领风骚,萧乾由新闻走向文学的人生实践,也在这份副刊编辑的工作中,一步步得以开展。

固然,个体化的经验不可复制,萧乾在现代文学史上也并不具有特殊的地位。但由于蕭乾出入于“新闻”与“文学”之间的特殊性,考察他在1935年前后的求学、创作与职业经历,某种程度上也可感知1930年代北京的教育界、文学圈和新闻界互相流通的生态,在此基础上理解同样曾为青年的萧乾面临的困境与考验、他的选择与行动,或许也不无意义。