拨开“秦制盛世”的迷雾

文|赵靖怡

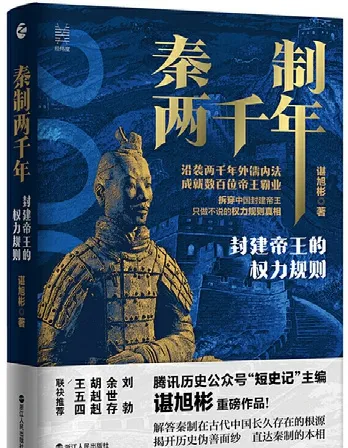

谌旭彬 著浙江人民出版社出版:2021年7月定价:88.00元

谌旭彬的新著《秦制两千年》对秦制的历史进行了深入的思考,他选取战国至清代两千年间十六个“历史横断面”,分析秦制的特点及弊端,探究秦制长久存在的根源,很有启发意义。

何为秦制?谌旭彬认为,秦制是以汲取最大的人力和物力为主要诉求的制度,其特征是以官僚集团为统治基础、皇权与官僚集团合作造就散沙化与原子化的扁平社会结构。由于秦制可以最高效地汲取人力、物力,形成最稳定的统治系统,因此“用商鞅、韩非之道治国而讳言自己是商鞅、韩非的信徒,是中国两千年秦制时代的常态。”当然,秦制的特点也不止一个,皇权专制、宗法社会、家国同构、儒表法里,可以说都是秦制的特征,但谌旭彬无疑为读者提供了一个理解秦制的新视角。

谌旭彬对秦制的反思集中在几个关键问题上:秦制之下的大一统局面是如何形成的?这种局面能否称得上“盛世”?所谓的“盛世”真相如何?反思秦制的意义又在哪里?谌旭彬以历史的眼光和出色的史料能力,带我们绕到史书背后,从另一个角度观察历史的真实面目。本书前八章讨论了战国末期至魏晋南北朝的秦制形成与完善,后八章讨论了隋唐以后秦制的进化与烂熟。西汉立国后,既延续秦代中央集权的郡县制,又分封同姓藩王,寓封建于郡县,西汉知识界也对秦制作出过深刻有力的批评,底层民众“用脚投票”归附藩王,本来出现了“告别秦制”的可能。然而“秦君”们意识到最能维护皇权的还是秦制,他们从历史中学习完善秦制的经验,将秦制的效力发挥到最大——他们都在批判暴君厉政,但又无不是借“仁政”之名而实行厉政;史书里记载的都是“盛世”“明君”“贤臣”,却很少记载千百年来“秦民”被奴役的苦难事实。“秦君”们通过多种变革,增进统治技巧,使秦制在兴亡迭代中愈发成熟。

在谌旭彬看来,历史上无数的群雄逐鹿故事中,成败的关键就在于能否周全熟练地操纵秦制,即能否掌控内部利益集团,能否将底层民众控制在扁平的原子化状态,能否最大程度地汲取社会的人力、物力。“谁对百姓的汲取能力更强、控制能力更强,谁的胜算往往也就更大。”

关注过谌旭彬“短史记”的读者都会记得,质疑“盛世含金量”是他最具争议的观点之一。对“盛世含金量”的质疑,实际上是对“秦制之下犹有盛世”的否定,也是他重视“秦民”这一历史主体的体现。一些观点认为,古代中国确实存在“盛世”——政治清明、政局平稳、明君良臣、文化昌荣,难道还不是盛世?谌旭彬的质疑是:符合这些标准,就是盛世了吗?他重新强调了“盛世”的重要指标:底层“秦民”的生活。只要在秦制之下,底层“秦民”就总是赤贫,总受奴役,总无幸福,还能算盛世么?谌旭彬提醒读者:秦制之下,横征暴敛才是常态,兆亿“秦民”都是羔羊。当脆弱的“秦民”无法反抗巍巍皇权,只能忍受奴役以满足“秦君”索取时,虚假的“太平盛世”便产生了。

历代“秦君”总想找到一个维持现状的模板,但历史的幽暗隧洞里却在不断上演兴亡的循环剧情,“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”。事实上,所谓天命流转、改朝换代,只是一种丛林法则下的权力游戏,而兆亿“秦民”总是沦为历史的“代价”。泰西先哲曾把这种状态称作“自然状态”,要想脱离“自然状态”进入“社会状态”,就必须抛弃野蛮人的丛林法则,代之以现代人的契约法则。好在我们早已走出了漫长的历史洞穴,两千年的秦制已被我们的时代远远抛在了身后,把历史还给民众,以平等的契约法则来开启现代社会的大门,这也是我们走出两千年秦制的必然选择。■